- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

В.П. Перепон 10 страница

|

Р а з д е л VII ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ |

|

Глава 23. Перевозка грузов мелкими отправками 23. 1. Условия предъявления и особенности перевозки грузов мелкими отправками Количество груза, предъявляемого к перевозке мелкой отправкой, ограничено по объему и массе. По объему оно не должно превышать половины вместимости крытого вагона, контейнера или половины площади пола четырехос-ной платформы, полувагона. Общая масса предъявляемого к перевозке груза мелкой отправкой должна быть не менее 20 кг и не должна превышать 20 тонн. При этом масса одного места груза (непакетированного и пакетирован-ного, размещаемого на поддоне или на подкладках) должна составлять: - для грузов, перевозимых в крытых вагонах, — не менее 20 кг и не более 1500 кг; - для грузов, перевозимых в открытом подвижном составе, — не менее 1500 кг и не более 10 тонн; - для грузов, перевозимых в крупнотоннажном универсальном контейнере, — не менее 20 кг и не более 1500 кг, в среднетоннажном — не менее 20 кг и не более 1000 кг. Длина одного места, предъявляемого к перевозке мелкой отправкой, должна составлять: - для грузов, перевозимых в крытых вагонах, — не более 2 м; - для грузов, перевозимых в открытом подвижном составе, — в соответствии с Техническими условиями размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах; - для грузов, перевозимых в универсальных контейнерах, — исходя из внутренних размеров контейнеров и требований Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов в универсальных контейнерах. Перевозки грузов мелкими партиями нерациональны, себестои-мость их перевозок сборными вагонами выше, чем повагонных, значителен и срок их доставки. Это объясняется низкой средней загрузкой сборных вагонов и контейнеров и тем, что значительнаячасть грузов претерпевает на пути следования к месту назначения несколько сортировок с задержкой на несколько суток. Выполнение грузовых операций мелкими отправками требует большой точности и четкости, обеспечивающих их сохранность и своевременность доставки в сборных вагонах с многократными |

| перегрузками в пути. Характерная особенность мелких отправок: концентрация предъявления к отправлению и рассредоточенность выгрузки на большом количестве станций. Для улучшения организа-ции перевозок следует максимально укрупнять отправки и концент-рировать операции с ними на меньшем количестве станций, увеличи-вать число прямых сборных вагонов, сокращать число грузосорти-ровок, снижать время на грузосортировку, ускорять продвижение и повышать дальность пробега сборных перегрузочных вагонов без грузосортировки, повышать статическую нагрузку сборных вагонов и контейнеров, формировать прямые сборные контейнеры с мелкими отправками, заменять сборнораздаточные вагоны автомобилями. 23. 2. Виды сборных вагонов и контейнеров, план их формирования Вагоны и контейнеры, в которых перевозят мелкие отправки, называются сборными. В зависимости от назначения груза сборные вагоны и контейнеры подразделяют на следующие категории: — прямые сборные вагоны, контейнеры, загружаемые мелкими отправками нескольких грузоотправителей на одну станцию без сорти-ровки груза в пути следования. При полной загрузке они наиболее эффективны, так как обеспечивают быструю доставку, ускорение оборота, лучшее использование грузоподъемности вагонов и контейнеров и сохранность груза; — перегрузочные сборные вагоны, загружаемые мелкими отправками, одного или нескольких грузоотправителей назначением на разные станции с сортировкой в пути следования. Эти вагоны сле-дуют на грузосортировочные платформы для сортировки и последу-ющего направления грузов на станции назначения; сборно-раздаточные секционные вагоны или платформы с закрепленными на них контейнерами, обращающимися на участках, ограниченных смежными грузосортировочными станциями. Они предназначены для развоза и сбора мелких отправок с промежуточ-ных станций. Порядок подгруппировки мелких оправок грузов на станциях отправления устанавливается сетевым и дорожным планами формирования перевозок грузов мелкими отправками. Подгруппировка мелких отправок должна производиться с таким расчетом, чтобы обеспечить формирование наибольшего количества прямых сборных вагонов, контейнеров. План формирования сбор-ных вагонов определяет для каждой станции погрузки и грузосорти-ровочной платформы перечень назначений прямых и перегрузочных сборных вагонов. Сетевой план формирования разрабатывают для сетевых грузосортировочных платформ и крупных погрузочных станций, в которых разветвляются или зарождаются мощные грузопотоки и имеется достаточное техническое оснащение. |

| Дорожный план формирования составляют на основе сетевого плана и анализа местных грузопотоков для всех станций погрузки и местных грузосортировочных платформ. Дорожный план устанавливает систему обслуживания промежу-точных станций сборно-раздаточными вагонами или автомобилями (при наличии разветвленной сети автомобильных дорог). 23. 3. Прием к перевозке, погрузка, выгрузка и выдача мелких отправок Перевозка грузов, в том числе в универсальных контейнерах, мелкими отправками осуществляется между станциями, открытыми для приема и выдачи этих отправок, в соответствии с Тарифным руководством № 4, книга 2. Первозка грузов мелкими отправками в вагонах и контейнерах производится в соответствии с планом формирования перевозок грузов мелкими отправками и календар-ным планом завоза. Прием к перевозке грузов мелкими отправками производится в местах общего и необщего пользования на основа-нии заявки на перевозку грузов. На каждую перевозку грузов мелкими отправками в вагонах, контейнерах грузоотправитель составляет отдельную накладную, в которой указывает общую массу груза, а также общее количество мест, входящих в партию груза. При ввозе мелкой отправкой на железнодорожную станцию по частям уполномоченный представитель перевозчика делает отметку о завозе каждой партии груза в приемосдаточном акте и на оборотной стороне накладной в графе «Отметки перевозчика». В складе для приема мелких отправок для каждого назначения, предусмотренного в плане формирования, выделяют определенный участок или секцию. Мелкие отправки подгруппировываются на складе по назначениям. Тяжеловесные и длинномерные грузы укладывают с внешней стороны штабеля. Размещение груза должно обеспечивать возможность подсчета мест и проверку железнодо-рожной маркировки до начала погрузки груза в вагон или контейнер. Приемосдатчик производит подборку грузов на каждый вагон, сбор-ный контейнер и составляет вагонный лист, который передается в товарную контору станции отправления. Погрузка и выгрузка грузов мелкими отправками в местах общего и необщего пользования обеспечивается грузоотправителями и грузополучателями или уполномоченными ими лицами по договору. При погрузке в местах общего пользования сборного вагона, контейнера приемосдатчик следит за правильным размещением в них грузов. При этом отправки грузов, которые следуют далее станции сортировки, необходимо укладывать в крытых вагонах к одной из торцевых стен вагона для возможности проверки принадлежности груза данной отправке при грузосортировке. Грузы в разнородной упаковке и неукомплектованные следует размещать так, чтобы при совместной перевозке исключалась возможность их повреждения. |

| При перевозке грузов мелкими отправками в открытом подвижном составе, груз в вагоне должен быть размещен таким образом, чтобы при выгрузке отдельных отправок на попутных станциях исключалась необходимость перемещения остающегося в вагоне груза. Груз при этом должен быть закреплен в соответствии с требованиями Технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. По окончании погрузки грузов мелкими отправками в вагон, контейнер в местах общего пользования приемосдатчик подсчитывает количество отправок, мест и массу погруженного в вагон, контейнер груза, указывает прописью итоговое количество отправок в вагонном листе и подписывает его. Затем подбирает на каждый вагон, контейнер накладные на все загруженные в него мелкие отправки грузов и передает документы в товарную контору станции отправления. После закрытия дверей вагона, контейнера приемосдатчик пломбирует их запорно-пломбировочным устройством и записывает в вагонный лист (для сборного вагона) и в книгу формы ГУ-37 сведения о запорно-пломбировочном устройстве, заверяя их своей подписью. Сборные вагоны, контейнеры с грузами, предъявляемые мелкими отправками, загруженные в местах необщего пользования, должны быть опломбированы грузоотправителями. Выгрузка каждой мелкой отправки должна производиться в присутствии работника станции. В ходе выгрузки таких грузов работ-ник станции проверяет тару и (или) упаковку, соответствие выгружа-емого груза сведениям вагонного листа и накладной. По окончании выгрузки груза из вагона приемосдатчик проставляет в вагонном листе время окончания выгрузки, расписывается и пересылает вагонные листы в товарную контору. В отношении оставшихся в вагоне, контейнере и предназначенных для других станций назна-чения мелких отправок грузов, приемосдатчик проверяет число мест, правильность их размещения и крепления в вагоне, контейнере, наличие соответствующей маркировки с составлением нового вагонного листа. 23. 4. Перевозка мелких отправок в сборно-раздаточных вагонах На промежуточные станции мелкие отправки развозят в сборно-раздаточных секционных вагонах и на платформах с установленными на них контейнерами. На некоторых дорогах для развоза используют специализированные автомобили. Сборно-раздаточные секционные вагоны разделены продольными и поперечными перегородками на секции (3—5 секций), которые пронумерованы и закреплены за отдельными станциями. На ряде участков вместо секционных сборно-раздаточных вагонов применяют контейнеры массой брутто 5 т, устанавливаемые на платформе с расположением их дверями наружу. Так как склады могут быть расположены с разных сторон станций, контейнеры оборудованы вторыми дверями. |

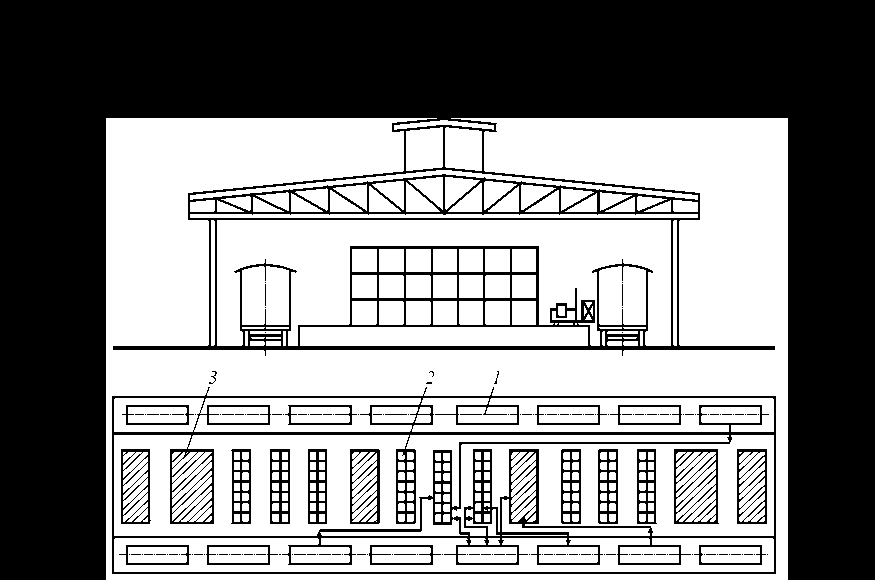

| Каждый контейнер (вместо секции) закрепляется за определенной станцией. После окончания погрузки приемосдатчик устанавливает ЗПУ на двери каждой секции контейнера и вагона и составляет вагонный лист на погруженный вагон или платформу с контейнерами в трех экземплярах. В правом углу вагонного листа указывают первую станцию выгрузки и проставляют номер секции или контейнера. Об отправлении секционных вагонов или платформ с контейне-рами приемосдатчик сообщает поездному диспетчеру в отделение дороги, указывая номер вагона и платформы, в какую секцию или контейнер погружены грузы для каждой станции участка. Сборно-раздаточные вагоны, сопровождаемые приемосдатчиками, расформи-ровывают и формируют под руководством последних. При исправной упаковке приемосдатчик-раздатчик сдает грузы на станции по количеству мест без проверки их массы в соответствии с заблаговре-менно составленными в двух экземплярах сдаточным списком. Принимает груз приемосдатчик сборнораздаточного вагона от приемосдатчика станции по перевозочным документам. При развозе автомобильным транспортом с сортировочной станции на промежу-точные и наоборот значительно сокращаются затраты на перевозку и ускоряется доставка мелких отправок. 23. 5. Организация работы грузосортировочных платформ Для сортировки грузов, перевозимых мелкими отправками в сборных вагонах, в крупных узлах и на сортировочных станциях создают грузосортировочные платформы. Грузосортировочные плат-формы могут занимать боковое или островное положение относитель-но железнодорожных путей. Погрузочно-разгрузочные пути могут быть тупиковыми или сквозными. Тупиковые пути укладывают обыч-но в тех случаях, когда грузосортировочные платформы сооружают в грузовых районах станции, а сквозные, когда их размещают в парках сортировочных станций. Помимо сортировки на многих грузосорти-ровочных платформах принимают и выдают мелкие отправки. Приняты следующие стандартные размеры грузосортировочных платформ: ширина — 12, 18, 24 и 30 м; длина — 72, 144, 216 и 288 м. Грузосортировочные платформы ангарного типа с вводом путей внутрь здания (рис. 23. 1) строят по типовым проектам на средне-суточную переработку от 12 до 114 вагонов. В торцовой части предусматриваются складские площади для приема-выдачи местных грузов, а также зарядная станция и помещение конторы. К торцовой части должен быть подъезд автомобильного транспорта. В качестве средств механизации для сортировки мелких отправок применяют электропогрузчики. Для ускорения процесса формирования сборных вагонов и обеспечения четкой работы по сортировке мелких отправок площадь платформы разделяют на участки (секции), число которых должно |

| соответствовать числу назначений плана формирования. Каждому участку (секции) присваивается порядковый номер с указанием наименования станции, на которую формируется вагон. Участки с грузом для местного назначения располагают таким образом, чтобы был обеспечен удобный подъезд и минимальный пробег погрузочно-разгрузочных машин и автомобилей. В конторе грузосортировочной платформы устанавливается шкаф с ячейками (документотека) для подборки и временного хранения перевозочных документов. На каждой ячейке согласно сетевой разметке указывают код станции назначения, код станции,

на которой расположена грузосортировочная платформа или участок обращения сборно-раздаточного вагона. Переработка грузов на грузосортировочной платформе осуществляется на основе планов, разработанных на ЭВМ, или плана, составленного заведующим грузосортировочной платформой. В плане указывают назначения формирования вагонов с выделением станций, на которые должны быть сформированы прямые вагоны. В зависимости от технического оснащения и технологии работы грузосортировочной платформы применяются три основных способа сортировки мелких отправок. При первом (секционном) способе все грузы полностью выгружа-ют из вагона и развозят на участки платформы (секции), специали-

|

|

Рис. 23. 1. Схема переработки мелких отправок на грузосортировочной площадке: 1— вагон; 2— стеллажи; 3— площадки для временного хранения груза |

| зированные по направлениям плана формирования, а затем в порож-ние вагоны загружают грузы новых назначений с ближайшей к вагону секции. Применение этого способа возможно на достаточно широких платформах(18-30 м), где свободно можно раскладывать грузы по специализированным секциям, не мешая передвижению электропогрузчиков. Преимущество секционного способа заключает-ся в том, что при формировании новых сборных вагонов есть возможность проверить как количество, так и качество грузов. Существенным недостатком этого способа является увеличение объема перемещаемого груза и снижение перерабатывающей способности платформы. При втором способе сортировки в вагоне оставляют часть груза («ядро»), количество или дальность перевозки которого наибольшие относительно всех других назначений, находящихся в вагоне. Грузы, не относящиеся к «ядру», так же, как и при первом способе сортировки, распределяют по специализированным участкам плат-формы. Затем вагон дополняют грузами с платформы того же назначения, что и «ядро», до максимального использования грузопод-ъемности или вместимости. При втором способе сокращается количество перемещений груза. Однако «ядро» не всегда бывает размещено у торцевых стен вагона, и при рассортировке часть его приходится выгружать. Иногда трудно проверить в вагоне у «ядра» число мест, маркировку и т. д. Этот способ, подобно секционному, требует большой площади, поэтому применяется на широких грузосортировочных платформах. При третьем способе мелкие отправки сортируют непосредственно из вагона в вагон. Для этого одновременно с четырьмя-шестью гружеными к сортировочной платформе подают один порожний вагон, которому заблаговременно присваивается назначение согласно плану формирования. В первую очередь из груженых вагонов выбирают отправки для загрузки порожнего. По мере освобождения вагоны загружают отправками соответствующих назначений. При третьем способе значительно ускоряется сортировка и сокращается потребная площадь платформ, увеличивается их перерабатывающая способность. Так как часть вагонов порожние, то при каждой подаче перерабатывается меньше груза, чем при других способах. В зависи-мости от местных условий можно применять различные сочетания этих трех способов сортировки, например второго и третьего. Требования к организации переработки мелких отправок определены в главе 5 Типового технологического процесса работы грузовой станции. |

|

23. 6. Автоматизированная система управления работой грузосортировочных платформ Планирование работы грузосортировочной платформы при сорти-ровке мелких отправок и формирование сборных вагонов представ-ляет собой сложную задачу, так как в каждом сборном вагоне нахо-дится несколько десятков отправок, которые необходимо сортировать на десятки назначений, для сортировки одновременно подают от 40 до 50 вагонов. С целью составления оптимальных планов сортировки, обеспечивающих сокращение работы погрузочно-разгрузочных машин, увеличение статической нагрузки и числа прямых сборных вагонов применяют ЭВМ. Для планирования сортировки мелких отправок в рамках АСУ разрабатывают нормативно-справочную и переменную информацию. Источниками переменной информации, вводимой в ЭВМ, являются данные вагонных листов на прибывшие сборные вагоны, а также сведения о наличии груза по участкам платформ, фактическое наличие механизмов и комплексных бригад и другие сведения. На основании переменной информации строятся макеты-сообщения, которые приемосдатчик со своего АРМа передает по каналам связи в вычислительный центр. Согласно разработанной программе ЭВМ составляет оптимальный план сортировки мелких отправок. Этот план передается по каналам связи на грузосортировочную платформу и вручается исполнителям. Планирование работы на грузосортировочной платформе с применением АСУ предусматривает оптимальный выбор вагонов для сортировки, определение целесообразности формирования прямых и перегрузочных сборных вагонов в зависимости от расстояния и затрат на перевозку и сортировку в пути следования, рациональную расстановку вагонов на сортировочной платформе, максимальное выполнение сортировки грузов с перемещением непосредственно из вагона в вагон без выгрузки на платформу, максимальное количество груза, загружаемого в вагоны, минимальный остаток мелких отправок на грузосортировочной платформе. Технология выполнения грузовых и коммерческих операций, порядок ввода и получения информации, ее содержание изложены в Типовом технологическом процессе работы грузовой станции в условиях функционирования автоматизированной системы управле-ния (п. 5. 5). |

|

Глава 24. Перевозка грузов в транспортных пакетах |

|

24. 1. Пакетирование грузов Транспортный пакет — укрупненное грузовое место, сформиро-ванное из отдельных мест груза в таре или без нее, скрепленных между собой с помощью универсальных или специальных средств пакетирования разового или многоразового пользования, позволяю-щих обеспечивать безопасное выполнение погрузочно-разгрузочных и складских работ при перевозке грузов, соответствующих установлен-ным стандартам, техническим условиям на продукцию, ее тару и упаковку и иным актам. Пакеты грузов и средства пакетирования должны удовлетворять следующим требованиям: обеспечение безопасности выполнения транспортных, складских и погрузочно-разгрузочных работ и соблю-дение экологических нормативов; рациональное использование ваго-нов и контейнеров по грузоподъемности и вместимости; возможность выполнения механизированной погрузки (выгрузки) транспортных пакетов; обеспечение устойчивости, возможности крепления транс-портных пакетов от продольных и поперечных смещений в вагонах и контейнерах в процессе перевозки. Пакетирование грузов осуществляется силами и средствами грузоотправителей до предъявления их к перевозке. Грузоотправитель обязан сформировать транспортные пакеты согласно требованиям стандартов или технических условий на перевозимые грузы. В каждом пакете разрешается укладывать только однородный груз в одинаковой упаковке или без нее, следующий в адрес одного грузо-получателя. Ответственность за надежность конструкции транс-портного пакета, средств пакетирования, контрольных знаков, средств крепления несет грузоотправитель. При перевозке в крытых вагонах параметры транспортного пакета, сформированного из грузов с применением многооборотного поддона размерами 800 • 1200, не должны превышать 840 • 1240 мм. На транспортном пакете грузоотправители указывают количество находящих-ся в нем грузовых единиц. Пакетированные грузы перевозятся без переформирования пакета в пути следования. Средства крепления груза и транспортные пакеты должны иметь контрольные знаки и исключать возможность изъятия отдельных грузовых мест из транспортного пакета без нарушения средств крепления и конт рольных знаков. Контрольными знаками являются: пломба с указанием наименова-ния грузоотправителя; контрольная лента, скрепленная в замок; усадочная пленка и другие. На транспортные пакеты перед предъявлением их к перевозке грузоотправителем наносится транспортная маркировка. При этом на транспортном пакете указывается номер пакета и количество находящихся в нем мест.

|

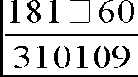

| Железнодорожная маркировка указывается в виде дроби числа. В числителе указывается сообщаемый станцией порядковый номер из Книги приема грузов к отправлению и через тире количество пакетов в

где в знаменателе — код станции Ярославль Северной железной дороги. Масса транспортного пакета, предъявляемого к перевозке в крытых и изотермических вагонах и крупнотоннажных контейнерах, не должна превышать 1, 5 т, в среднетоннажных — 1 т. Если транспортные пакеты, предъявляемые к перевозке в открытом подвижном составе, планируется выгружать на местах общего пользования, то их масса не должна превышать грузоподъемности погрузочно-разгрузочных машин, имеющихся на станции выгрузки, а если транспортные пакеты планируется выгружать на местах необщего пользования, то их массу следует согласовывать с грузополучателем. Перечень станций, имеющих погрузочно-разгрузочные машины в местах общего пользования с указанием их грузоподъемности, утверждается МПС. Транспортными пакетами целесообразно перевозить все тарно-упаковочные грузы (в ящиках, мешках, бочках, кулях, рулонах и др. ), лесные материалы (круглый лес, короткомерные лесоматериалы, доски, шпалы, тарная дощечка, паркет и др. ), строительные материалы (кирпич, шифер, асбестоцементные и керамические трубы, стекло, керамическая плитка и др. ), черные и цветные металлы (чугун, цинк, свинец, бронза, алюминий и др. ), различные запасные части, оборудование, механизмы, картофель, овощи и другие продовольственные грузы. При пакетировании скоропортящихся грузов, кроме общих требований к пакетированию грузов, возникают дополнительные требования. Внутри сформированного пакета из замороженных продуктов не должно быть никаких пустот между отдельными местами. Он должен быть плотным, чтобы лучше сохранялся аккумулированный продук-том холод. Наличие пустот, воздушных каналов в пакете может вызвать повышение температуры или оттаивание груза. В пакете из охлажденных грузов между отдельными местами необходимо остав-лять воздушные зазоры для прохода воздуха. При пакетировании свежих фруктов, ягод, овощей в таре необходимо предусматривать воздушные каналы внутри пакета. Через них отводится тепло, водяные пары и углекислый газ, выделяемый свежи-ми плодоовощами при дыхании. Каналы в пакете предотвращают местный перегрев и увлажнение груза при хранении и перевозке.

|

|

24. 2. Экономическая эффективность пакетных перевозок и перспективы их развития Переход на пакетный способ перевозки грузов обеспечивает сокращение ручного труда, ускоряет процесс погрузочно-разгрузочных и перегрузочных операций, сокращает простой транспортных средств под грузовыми операциями. При пакетном способе перевозки исклю-чаются потери качества продукции, сокращается ее бой, поломка, повреждение (в особенности это относится к таким грузам, как кир-пич, огнеупорные керамические изделия, стекло, картофель, овощи и другие). Перевозка грузов в транспортных пакетах по сравнению с перевоз-кой тех же грузов в непакетированном виде позволяет по многим массовым грузам повысить статическую нагрузку (от 2 до 15 т на физический вагон); улучшить использование складских площадей за счет повышения высоты складирования (в 1, 5-2 раза), на 20-25 % увеличить перерабатывающую способность мест погрузки и выгруз-ки; ускорить доставку груза; уменьшить потребность в материалах на изготовление тары и упаковки; в 3-4 раза повысить производитель-ность труда и в 1, 5-2 раза снизить трудоемкость и себестоимость погрузочно-разгрузочных и складских работ. Перевозка грузов транспортными пакетами позволяет поднять культуру производства, улучшить товарный вид продукции (что немаловажно в рыночных условиях), облегчает прием и выдачу грузов, их учет, способствует переходу на новые информатизацион-ные технологии и автоматизацию складских и погрузочно-разгрузочных операций (автоматизированные складские комплексы). Планируется рост объема грузов в транспортных пакетах, особенно в международных сообщениях, предусматривается применение эффек-тивных методов пакетирования штучных грузов и скрепления пакетов, использование современных погрузчиков при механизации погрузочноразгрузочных работ. При реконструкции и строительстве новых промышленных предприятий и баз предусматривается созда-ние современных технологических линий по изготовлению и упаков-ке продукции с применением средств пакетирования, пакетоформи-рующих машин и устройств, автоматизированных складов. 24. 3. Классификация и конструкции средств пакетирования К средствам пакетирования относятся технические средства, предназначенные для формирования и скрепления грузов в укрупнен-ную грузовую единицу (транспортный пакет). Согласно ГОСТ 21391-84 «Средства пакетирования. Термины и определения» их объеди-няют по конструктивным признакам в шесть групп: поддоны, кас-сеты, стропы, стяжки, связки и подкладные листы. Каждое из средств пакетирования может быть многооборотным или разового использования, разборным или складным, жестким, полужестким или мягким и т. д.

|

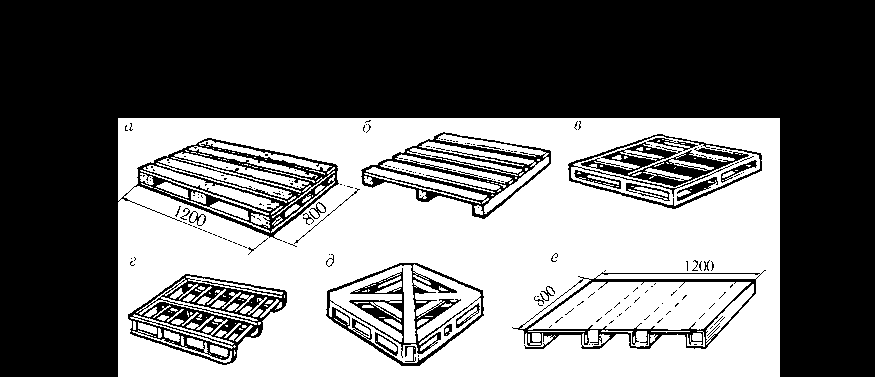

| К средствам пакетирования не относятся пакетоформирующие и пакетоскрепляющие машины и механизмы. Пакетирование тарно-упаковочных и штучных грузов чаще всего производят на поддонах. Поддон — это средство пакетирования, имеющее один или два настила и при необходимости надстройку для размещения и крепления грузов. Поддон с надстройкой из свободных или скрепленных стоек на настиле называется стоечным, а с надстройкой из сплошных, решетчатых или сетчатых стенок — ящичным. Конструкция и параметры плоских универсальных поддонов определяются ГОСТ 9078-84 «Поддоны плоские. Общие технические условия». Плоские поддоны бывают двухнастильные (рис. 24. 1, а) и однонастильные (имеют настил только со стороны груза, рис. 24. 1 б). Настил может быть как сплошным, так и решетчатым (с зазором между досками). В зависимости от числа сторон, с которых можно вводить грузозахватные вилки погрузчика, плоские поддоны бывают двухзаходные или четырехзаходные. Для изготовления поддонов, кроме дерева, применяют легкие сплавы, синтетические материалы, картон, древесноволокнистые плиты и др. (рис. 24. 1 в, г, д, е). Наибольшее распространение получили многооборотные поддоны из древесины. Основной из них—это плоский деревянный четырехза-ходный поддон, высотой 150 мм.

Условное обозначение его 2П4—800- 1200—1, 0Д, что означает: двухнастильный поддон, четырехзаходный, размером в плане 800- 1200 мм, грузоподъемностью 1 т, изготовлен из дерева. Для перевозки груза водным и автомобильным транспортом, а также внешнеторговых перевозок применяют поддоны размерами в плане 1200- 1600 и 1200- 1800 мм, грузоподъемностью соответственно 2, 0 и 3, 2 т, высотой 180 мм. Плоские деревянные поддоны одноразового использования предназначены преимущественно для перевозок грузов в районы Крайнего Севера и другие районы России, откуда их возврат экономически нецелесообразен. Используются они также для перевозки грузов на экспорт. Поддоны маркируют. При этом на шашках с продольной

|

|

Рис. 24. 1. Поддоны плоские: а, б— деревянные двух- и однонастильные; в, г— металлические; д— пластмассовые; е— изгофрированного картона |

|

|

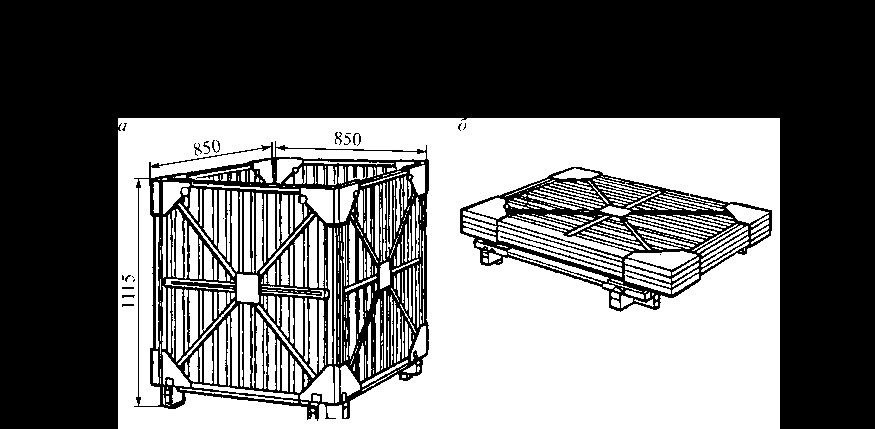

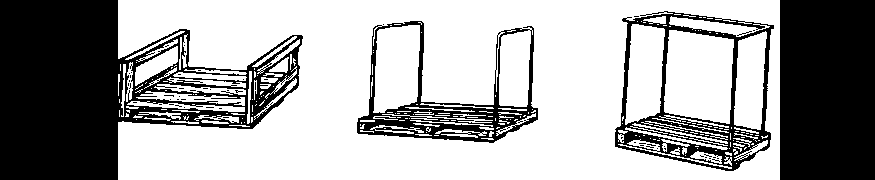

| стороны указывают: на первой — товарный знак предприятия-изготовителя; на второй — массу брутто поддона в тоннах; на третьей — год изготовления поддона. Стоечные и ящичные поддоны в зависимости от назначения разде-ляют на универсальные и специализированные. Основные параметры, размеры и технические требования, которые должны соблюдаться при разработке и изготовлении универсальных поддонов, предусмотрены ГОСТ 9570-84 «Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия». Стандартом установлено, что универсальные поддоны делятся на два основных типа: ящичные (рис. 24. 2) с крышкой или без нее, имеющие не менее трех вертикальных закрепленных, съемных или складных стенок (цельных, решетчатых или сетчатых); стоечных со съемными стойками и съемной обвязкой или несъемными стойками и обвязкой (рис. 24. 3).

Ящичные поддоны используют для транспортирования и хранения мелких штучных грузов, не имеющих внешней упаковки и тары, картофеля, плодов и других грузов. Стоечные поддоны имеют над верхним настилом выступающие стойки (см. рис. 24. 3), которые могут быть жестко закрепленными (несъемными), шарнирными (или складными). Стойки служат для удержания расположенного на поддоне груза, а также для восприятия нагрузки от вышележащих поддонов при штабелировании в несколько ярусов. Стоечные поддоны так же, как и плоские и ящичные, имеют услов-ные обозначения. Верхние части ящичных и стоечных поддонов оборудуются фиксирующими устройствами, которые позволяют устанавливать поддоны друг на друга в несколько ярусов, минуя уложенные в них грузы.

|

|

Рис. 24. 2. Решетчатый ящичный поддон: а— в сборном виде; б— в сложенном виде |

|

|

|

|

|

Рис. 24. 3. Стоечные поддоны |

| Специализированные поддоны отличаются большим разнообра-зием, они предназначены для лучшего удовлетворения специфичес-ких требований при перевозке и хранении отдельных групп и наименований грузов. Стандарты регламентируют конструкции и параметры поддонов для строительного и силикатного кирпича, огнеупорных материалов, рулонных, кровельных, продовольствен-ных грузов. Все специализированные ящичные поддоны, включен-ные в государственный стандарт, являются складными или разбор-ными, оборудованы запорными и соединительными устройствами различных конструкций. В качестве средств скрепления пакетов применяются стропы, обвязочные пояса, стяжки, обвязочные ленты, склеивающие ленты, проволока, пакетирующая усадочная пленка. Стропы из синтетических лент являются характерным типом гибких пакетирующих средств и наиболее полно отвечают требованиям, предъявляемым к средствам пакетирования мешковых и киповых грузов. Они обеспечивают как сохранность пакетов, так и возможность их механизированной переработки. Круглые лесоматериалы и пиломатериалы длиной до 8 м перевозят в пакетах, увязанных многооборотными полужесткими стропами (ГОСТ 19041-85) (см. п. 29. 6). Пакетирующая усадочная пленка, обычно полиэтиленовая, охва-тывает не только пакетированный груз, но и сам поддон и имеет дос-таточную прочность. Сжимающее усилие пленки, равномерно рас-пределено по всем граням пакетируемого груза, хорошо удерживает от смещения, а прозрачность пленки позволяет наблюдать за состоянием груза во время перегрузки, хранения и перевозки. Эта упаковка дает оптимальную защиту против дождя, грязи, пыли, позволяет хранить пакетированный груз на открытых площадках. 24. 4. Способы пакетирования грузов Формирование пакетов осуществляется в соответствии с ГОСТ 26663-85 «Пакеты транспортные. Формирование на плоских поддо-нах. Общие технические требования». Для обеспечения этих требова-ний применяют различные способы укладки груза на поддоны и средства их скрепления. Грузы в пакетах можно укладывать блоками в виде стопок (рис. 24. 4, а, б, в, г, д) или в перевязку с поворотом на 90 °С (рис. 24. 4, ж). |

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|

отправке. В знаменателе — код станции отправления. Например,

отправке. В знаменателе — код станции отправления. Например,