- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

Общий анамнез 8 страница

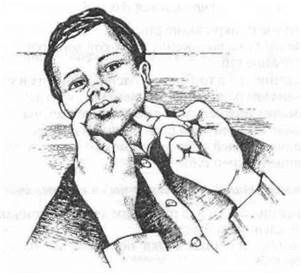

При выраженных гиперкинезах используется перекрестное массирование точек на голове и теле. Рекомендуются два приема.

1. Палец левой руки фиксируется в зоне носогубной складки или под углом губ слева, а палец правой руки занимает точку под внутренним углом правой лопатки. Затем этот прием повторяется с противоположной стороны.

2. Фиксируются точка в области носогубной складки и точка под коленкой на противоположной стороне тела.

Эти приемы не должны вызывать у ребенка чувства болезненности, неудобства, дискомфорта. Каждый прием повторяется в 3—4 подхода. Необходимы предварительные пробы для индивидуального подбора приемов, так как у некоторых детей они могут еще более усилить гиперкинез.

Артикуляционная гимнастика

Пассивная артикуляционная гимнастика заключается в том, что логопед аккуратно, с поглаживаниями, манипулирует органами ребенка.

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

Упражнения для губ

• Открывание и закрывание рта.

• Округление губ в положение широкой воронки.

• Вибрирование губ.

• Укладывание губ в трубочку и растягивание их в улыбку.

• Сдвигание уголков губ по горизонтали.

• Поднимание верхней губы с обнажением десны.

• Опускание нижней губы с обнажением десны.

• Собирание верхней губы в «хоботок».

• Собирание нижней губы.

Упражнения для развития подвижности языка

• Высовывание языка изо рта и перемещение кончика языка в горизонтальном направлении.

• Укладывание кончика языка попеременно на верхнюю и нижнюю губу.

• Прижимание кончика языка ко дну рта.

• Сдвигание кончика языка в глубь рта.

• Поднимание кончика языка.

• Сворачивание распластанного кончика языка в трубочку путем поднимания боковых его краев.

Активные движения языка вызываются с помощью подкрепления пищей. Например, к губам ребенка подносят карамель «чупа-чупс» и предлагают лизнуть его. Перемещая карамель, можно достичь высовывания языка и воспроизведения им боковых движений.

По подражанию ребенку предлагают выполнить движения поцелуя, дутья, оплевывания, кашля, улыбки, облизывания губ и т. п.

Развитие оральной моторики в процессе еды

Развитие и коррекция оральной моторики в раннем возрасте самым непосредственным образом связаны с нормализацией процесса питания. По данным Колин Рудольф, развитие навыков питания коррелирует с развитием моторных навыков (см. табл. 2).

Таблица 2

Развитие моторных и навыков процесса питания

| Возраст (мес.) | Тип пищи | Оральное развитие | Моторное развитие | ||||

| 0-4 | Грудное молоко или жидкая смесь из бутылки | Движения вытягивания-оттягивания языка. Сосание | Сосательный рефлекс. Развитие контроля головы | ||||

| 4-6 | Пюреобразная пиша из ложки. Продолжение питания из груди или бутылки | Движение комочков от передней части языка к глотке | Развитие хватания двумя руками. Сидение с поддержкой | ||||

| 6-8 | Пюреобразная пища с использованием резцов. Питье из чашки | Появление жевания | Передача из руки в руку. Сидение без поддержки | ||||

| 8-12 | Густая и размятая пища | Перемещение кусочков пиши языком | Хороший контроль головы. Самостоятельное питание. Удерживание чашки | ||||

| 12-18 | Мягкая пища | Жевание с улучшенной латерализацией | Самостоятельная ходьба и стояние. Точное движение руки ко рту | ||||

| 18-24 | Мясо, сырые фрукты и овощи | Круговое жевание | Самостоятельное питание | ||||

| от 24 | Любая пища | Сформированное жевание и питье | Бегает. Держит чашку одной рукой. Ест сам | ||||

Начиная с рождения ребенка необходимо стремиться к тому, чтобы привести процесс приема пищи к физиологической норме.

Для нормализации приема пищи можно воспользоваться рекомендациями Сюзан Эван Моррис, Марши Дан Клейн, Марии Борковской, Г.Я. Левиной. Они пишут, что затруднения в приеме пищи детьми носят как физиологический, так и психологический характер, и в каждом конкретном случае необходимо стремиться к пониманию причин этих затруднений.

Прежде всего, необходимо правильно выбрать позу ребенка для кормления. Г.Я. Левина пишет о необходимости стимуляции безусловных рефлексов перед началом кормления в первые 2—3 месяца жизни ребенка. Она рекомендует:

• прикасаться соском матери или теплой соской к губам ребенка;

• медленно провести соском или соской по губам, щеке, добиваясь ответной рефлекторной реакции. Если реакция отсутствует, воспроизвести ее пассивно;

• в течение дня несколько раз легко постукивать по щекам ребенка;

• стимулировать открывание рта при помощи тактильного раздражения губ.

Эти приемы осуществляются не более 2—3 раз за один подход, так как при большем количестве повторений рефлекс может тормозиться.

В процессе сосания мать находит такое положение, чтобы ее руки были свободны. Одной рукой она помогает ребенку обхватить губами сосок, а другой рукой в такт легкому сжиманию губ слегка выдавливает молоко. Если у ребенка есть сосательные движения, но молоко выливается из-за их слабости, мать прижимает губы ребенка к соску или поддерживает только нижнюю губу. При этом следует постепенно снижать объем помощи при кормлении ребенка, чтобы стимулировать его активность.

Детям, которые не берут грудь, нужно давать жидкую пищу и учить их сосать в позиции полулежа. Необходимо правильно подобрать размер отверстия в соске, чтобы из нее выливалось около 20 капель молока в минуту.

При отсутствии сосательного рефлекса его нужно попытаться вызвать. Для этого перед каждым кормлением нужно сначала провести легкое раздражение губ и кончика языка концом соски, одновременно рукой выдвигая и удерживая губы ребенка так, чтобы они охватывали соску. При этом можно ввести несколько капель молока в рот ребенка. В качестве дополнительной стимуляции сосательного рефлекса рекомендуется гладить большим пальцем дно ротовой полости. Можно также попробовать легкое сжимание крыльев носа ребенка после выдоха.

При кормлении необходимо удерживать бутылку в таком положении, чтобы жидкость не выливалась из нее, а активно вытягивалась ребенком. Постепенно угол наклона бутылки и размер отверстия в соске изменяются, чтобы ребенок увеличивал активность сосания.

Для детей постарше может быть полезна бутылка не с соской, а с трубочкой 5x30, вставленной в резиновую пробку. Постепенно необходим переход от сосания в позиции полулежа к сосанию сидя. При этом нужно стремиться к тому, чтобы сосание осуществлялось с ровно удерживаемой головой. Для этого лицу, кормящему ребенка, рекомендуется обхватить одной рукой голову ребенка сзади и удерживать смыкание губ с помощью среднего пальца под нижней губой, указательного — над верхней губой и остальных пальцев — под подбородком. Одновременно большим пальцем этой руки удерживается голова в районе лобно-височной области (рис. 12). Иногда для обучения ребенка сосанию необходимо участие двух человек.

Рис. 12

Если сосательный рефлекс удерживается слишком долго, его необходимо затормаживать. Для этого проводится раздражение губ и кончика языка ребенка при блокировке их движений. Параллельно следует отрабатывать торможение кусательного рефлекса, вызывая его путем раздражения десен при сомкнутых челюстях. Одновременно нужно переходить к кормлению ребенка более густой пищей. При этом полезно давать булку, размоченную в молоке, сначала мягкую, а потом постепенно более жесткую.

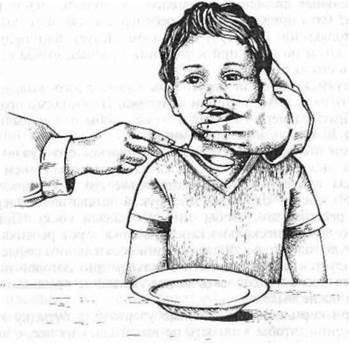

С 4—5 месяцев необходимо учить ребенка брать пищу с ложки. При приеме пищи с ложки голова ребенка должна быть слегка наклонена вперед, так как наклон головы назад ведет к повышению тонуса мышц в оральной области. Ложку нужно располагать на уровне губ ребенка и легким прикосновением к губам побуждать его к активному приему пиши. Следует стремиться к тому, чтобы ребенок сам тянулся губами к ложке, а не вкладывать ложкой еду ему в рот. Далее ложку с едой нужно положить на переднюю часть языка, слегка нажимая книзу и назад, и ждать, когда ребенок снимет верхней губой пищу. Если ребенок не делает никаких движений, то рекомендуется помочь ему, придерживая верхнюю губу. После того как ложка вынута изо рта, следует поднять и придержать нижнюю челюсть, чтобы рот был закрыт до момента глотания. Стимулировать глотание можно, легко нажимая снаружи на дно ротовой полости в направлении к глотке.

М. Борковская предупреждает, что необходимо следить за тем, чтобы ребенок брал пишу с ложки именно губами, а не зубами и удерживал губы сомкнутыми при перемещении пищи во рту, жевании и глотании. Ложку нужно подставлять к середине рта передней частью, но пищу укладывать в боковые отделы рта, чтобы стимулировать чувствительность разных сфер жевания. В процессе еды рекомендуется контролировать раствор рта, чтобы он был не слишком большим.

Кормление тем проще, чем меньше пиши в ложке. Наполнять ложку рекомендуется на 1/3 и располагать еду на краю ложки. При патологической стойкости кусательного рефлекса используются максимально плоские ложки.

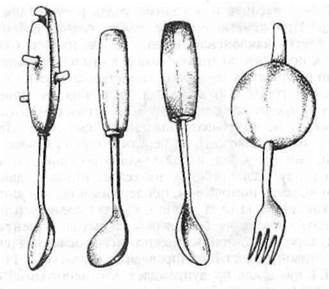

По мере развития манипулятивных способностей ребенка обучают самостоятельно пользоваться ложкой. Сначала он удерживает ложку, обхватывая ее с одной стороны большим пальцем, а с другой — остальными. Если у ребенка не формируется захват черенка ложки, можно попробовать увеличить толщину черенка с помощью насадок или обертывания. Толщину подбирают индивидуально и постепенно уменьшают (рис. 13).

Рис. 13

Если ребенок не удерживает голову, то подбирается оптимальная поза для кормления его с помощью ложки. Для этого М. Борковская рекомендует следующие положения и способы.

• Взрослый сидит на стуле за высоким столом. Ребенок сидит на его коленях. Предплечья ребенка лежат на столе. Взрослый одной рукой придерживает голову ребенка в области рта, другой — его кормит.

• Ребенка сажают в специальное креслице. Это кресло может лежать на коленях взрослого или на другой опоре.

• Ребенка, который не может самостоятельно сидеть, взрослый усаживает на свои колени боком или лицом к себе с широко расставленными ногами. При этом одной рукой взрослый поддерживает ребенка в области спины и шеи. Для обучения жеванию используется мягкая густая пища — вареное яйцо, вареный картофель, банан и т. п. Сначала взрослый показывает ребенку, как нужно кусать и жевать. Потом небольшое количество пищи вкладывается в рот ребенка, и взрослый формирует необходимое движение (рис. 14). Это нужно делать осторожно, чтобы ребенок не прикусил язык.

Рис. 14

В перерывах между кормлениями ребенку дают печенье, очищенное яблоко, т.е. такую пищу, которую он не откусывает, а скоблит зубами. При этом ребенок учится захватывать твердую пищу, воспроизводить жевательные движения и перемещать пищу языком спереди назад.

Для развития латеральных движений языка рекомендуется класть ребенку в рот кусочки вкусной еды поочередно за щеки и контролировать, как он ищет эту еду, жует и проглатывает. Это можно превратить в игру. Но нужно помнить, что ребенку с расстройствами координации в оральной области нельзя класть в рот большие куски твердой пищи и даже небольшие куски пищи, которую нужно не разжевывать, а рассасывать или разгрызать, — например, карамель, орехи или горошины витаминов. Это может привести к попаданию твердых частиц в дыхательные пути.

Необходимо контролировать объем пищи, находящейся во рту, и своевременное ее проглатывание. Превышение объема пищи может привести к рвотной реакции и появлению негативного отношения к твердой еде.

Навык питья из чашки начинает формироваться у детей в возрасте 6—9 месяцев. Освоение этого навыка также может быть сложным для ребенка с ДЦП. Трудности заключаются и в необходимости удерживать чашку и подносить ее ко рту, и в изменении движений губ и языка при переходе от сосания к питью из чашки. В связи с этим рекомендуется сначала обучать ребенка питью через широкую короткую трубочку с небольшим отверстием.

В начале обучения самостоятельному питью рекомендуется наливать в чашку жидкость небольшими порциями — не более 1/4 чашки. Для поощрения можно давать ребенку такое питье, которое он особенно любит.

Важно научить ребенка координировать питье и дыхание. Для этого необходимо вырабатывать ритм питья, например: 2 глотка — остановка для дыхания. Постепенно количество глотательных движений увеличивается.

В том случае, если ребенок может пить из чашки, но не удерживает ее, взрослый, стоя за спиной ребенка, вкладывает чашку в его руку и помогает осуществить нужное действие. При этом может использоваться чашка с двумя ручками, чтобы ребенок держал ее двумя руками. Возможен вариант, когда взрослый одной рукой держит чашку, а другой поддерживает нижнюю челюсть ребенка, помогая и направляя ее движения.

Для того чтобы при кормлении из ложки или чашки у ребенка не проявлялся нередуцированный кусательный рефлекс, нужно подносить ложку и чашку к губам, а не к зубам. В том случае, если рефлекс проявился и ребенок стиснул зубами предмет, нужно спокойно помочь ему расслабить челюсти легкими поглаживаниями и похлопываниями по нижней челюсти, а также небольшими покачиваниями его головы.

Для снижения сензитивности и гиперрефлексии оральной области полезна ранняя подготовка ребенка к чистке зубов. Для этого можно сначала водить своим пальцем и пальцем ребенка по челюстям, имитируя чистку зубов, использовать для этого мягкую губку, а затем — зубную щетку. Для положительной стимуляции процесса можно капнуть на губку немного сладкого сиропа, постепенно приучая ребенка к зубной пасте. Для полоскания рта можно использовать специальный шприц, наклоняя голову ребенка над емкостью.

В четвертой главе раскрыты направления логопедической работы по профилактике нарушений речи в раннем возрасте ребенка.

К профилактическим мероприятиям относится специальная организация социальных условий развития речи — ранней коммуникации. Даже если ребенок не реагирует на общение взрослого, нужно последовательно стремиться к тому, чтобы выработать ответную эмоциональную реакцию.

В процессе общения нужно развивать сенсомоторную сферу ребенка. Смысл не в том, чтобы ребенок просто реагировал на различные слуховые, зрительные, тактильные стимулы. Нужно, чтобы эти стимулы постепенно приобретали для ребенка социальное значение.

Коррекцию орально-моторной сферы необходимо проводить прежде всего в процессе кормления ребенка. Процесс еды является естественной тренировкой тех периферических органов, которые используются для речи. Поэтому очень важно нормализовать и развивать координированные движения приема пищи.

Глава V

Логопедическая диагностика дошкольников с ДЦП

Диагностика состояния доречевого развития

У детей раннего возраста исследуется их голосовая и речевая активность. Для диагностики уровня доречевого развития могут быть использованы методики, приведенные Е.Ф. Архиповой, Г. В. Пантюхиной и др. Они пишут о том, что при обследовании необходимо определить характер крика, наличие интонации и коммуникативной функции.

Методика 1. Ситуация провоцирующая, или естественная. Ребенок лежит на спине, он спокоен. А) Взрослый наклоняется над ним на расстоянии 25—30 см от его глаз. Сосредоточивает внимание ребенка на своем лице, произносит ласковым голосом слова, звуки в течение 2—3 мин. Б) Ведется только наблюдение, без средств воздействия. В) Наблюдения чередуются с повторным произнесением гласных звуков в течение 8—10 мин.

Реакция ребенка. В первом случае ребенок 2—3 раза отвечает взрослому отдельными звуками. Допустима отсроченная на несколько секунд реакция. Во втором случае ребенок издает отдельные согласные звуки без учитываемого раздражителя, спонтанно. В третьем — рассматривая игрушки, ребенок произносит гласные звуки, прислушивается к звукам, которые произносит взрослый, и спустя несколько минут гулит.

При наличии у ребенка лепета логопед определяет этап его развития (I, II, III этапы, по В. И. Бельтюкову).

Методика 2. Ситуация естественная. Ребенок бодрствует. Взрослый наблюдает за ним в течение 30 мин. А) Можно перекликаться с ребенком. Б) Взрослый повторно произносит слоги, которые есть в лепете ребенка. В) Ситуация провоцирующая. Взрослый, сидя перед ребенком, эмоционально обращается к нему, четко, раздельно, с небольшими паузами произносит слоги, которые ребенок ранее сам произносил. Проверка проводится в течение 30 мин. Г) Взрослый произносит четко, раздельно, с небольшими паузами, слоги, которых нет в лепете ребенка.

Реакция ребенка. В первом случае ребенок произносит неоднократно, но редко слоге губными согласными ба, ма, прислушивается ко взрослому. Во втором случае ребенок повторно произносит слоги, молча слушает взрослого или смотрит на его губы. Через 2—5 минут произносит повторно слоги за взрослым. В третьем случае ребенок повторяет за взрослым слоги. Возможна отсроченная реакция. Ребенок прислушивается к голосу взрослого, следит за движениями губ, затем (через 1—2 минуты) произносит услышанные слоги. В четвертом случае ребенок повторяет за взрослым услышанные слоги.

При наличии у ребенка первых слов определяют время их появления и характер аморфных слов-предложений.

Методика 3. Ситуация естественная, или провоцирующая. А) Взрослый наблюдает за играющим ребенком. У ребенка знакомые ему игрушки, которыми он играл неоднократно и которые назывались по нескольку раз взрослыми. Например: кукла — ляля, собачка — ав, ав и т.д. Взрослый может взять игрушку в руки и спросить ребенка: «Что (кто) это?» Б) Взрослый сидит перед ребенком и произносит с разной интонацией слоги в разнообразном сочетании, которые ребенок ранее не произносил. В) Ребенку показывают игрушку таким образом, чтобы она вызвала у него интерес, и спрашивают: «Что (кто) это?»

Реакция ребенка. В первом случае во время игры при виде игрушки ребенок называет ее облегченным словом и повторяет за взрослым слова. Во втором случае повторяет слоги; допустима отсроченная реакция. В третьем — ребенок повторяет за взрослым слова.

В соответствии с перечисленными этапами доречевого развития логопед выбирает для работы с ребенком тот, на котором он находится перед началом занятий. Это позволяет логопеду определить «зону ближайшего развития» ребенка и стимулировать его к дальнейшему развитию.

Алгоритм и процедура логопедического обследования

Логопед не должен быть заинтересован в том, чтобы найти речевую патологию там, где ее нет. В любом случае ребенок дошкольного возраста с ДЦП нуждается в логопедическом сопровождении для профилактики отклонений в развитии не только устной, но и письменной речи в дальнейшем.

Целью логопедического обследования является составление максимально объективной подробной картины развития речи ребенка и определение факторов, оказывающих отрицательное или положительное влияние на эту картину.

Логопедическое обследование включает 2 этапа: предварительный и этап актуального обследования.

На предварительном этапе логопед знакомится с ребенком заочно по материалам педагогической и медицинской документации, бесед с родителями и лицами, работавшими с ребенком. В процессе изучения документации логопед получает сведения о возрасте ребенка, времени установления диагноза ДЦП, наличии сопутствующих диагнозов, попытках и результатах обычного и специального образования ребенка.

Для того чтобы оценить динамику развития ребенка, необходимо собрать анамнестические сведения. В логопедии популярен подход, когда логопед собирает подробные сведения о пренатальном, натальном и раннем постнатальном развитии ребенка. Иногда при этом в логопедические карты переписывается весь педиатрический анамнез. Нередко логопеды пытаются устанавливать причинно-следственные связи между наличием неблагоприятных факторов в анамнезе ребенка и логопедическим диагнозом. При этом игнорируется полиморфизм факторов, влияющих на развитие речи в онтогенезе.

На наш взгляд, такой подход неправомерен и нецелесообразен. Он приводит к переходу логопеда за границы профессиональной компетентности и не способствует качественной логопедической диагностике. Логопедическая диагностика должна проводиться прежде всего на основании актуальных симптомов и данных врачей-специалистов.

Для логопеда, безусловно, важными являются анамнестические сведения о ходе раннего психомоторного и речевого развития ребенка, и эти сведения нужно постараться собрать максимально тщательно. В логопедические карты необходимо вносить только те данные анамнеза, которые могут иметь непосредственное отношение к развитию речи ребенка.

Далее, необходимо получить последние данные врачей-специалистов о форме ДЦП, состоянии интеллекта, состоянии слуха, состоянии носоглоточной и ротоглоточной областей, состоянии зрения, состоянии опорно-двигательного аппарата ребенка.

В беседе с родителями следует уточнить и дополнить сведения, полученные из документации. Важно определить, как родители оценивают состояние и прогноз развития ребенка, какие ожидания они связывают с логопедической работой, в какой степени они намерены сами принимать участие в этой работе.

В процессе актуального обследования необходимо прежде всего выявить уровень развития общения ребенка: доминирующую форму общения, его мотивы, потребность в общении и средства общения. Важно сопоставить реальный уровень развития общения ребенка с представлениями родителей и ближайших родственников о его коммуникативных возможностях. Полученные данные используются в процедуре обследования с применением адекватного для данного ребенка подхода.

Не исключено, что ребенок плохо вступает в контакт с окружающими и при обследовании не показывает полностью свои возможности. В связи с этим необходимо не только применять стандартные приемы обследования, но и выяснять у родителей наличие тех или иных речевых способностей ребенка, а также при каких условиях эти способности проявляются. Рекомендуется также обратить внимание на стиль общения окружающих с ребенком. Так, родители часто сопровождают свою речь жестами, действиями, и ребенок ориентируется на эти движения, а не на саму речь. При этом создается лишь видимость удовлетворительного понимания обиходной речи. Кроме того, при обследовании логопеды обычно используют типовой картинный материал, уже знакомый детям, что также может маскировать речевую недостаточность.

Способность к пониманию и воспроизведению речи ребенком определяется в беседе. Беседу нужно строить таким образом, чтобы можно было сделать вывод о наличии ситуативной и контекстной речи, а также об уровне развития речи. Для определения уровня развития ситуативной речи проводится беседа об окружающих предметах, по картинкам. Так, чтобы выявить наличие и характер контекстной речи, нужно спросить ребенка о его доме, увлечениях и т. п.

В зависимости от развернутости ответов можно сделать предварительный вывод об уровне развития экспрессивной речи: 1 — отсутствие речи или однословная речь, 2 — фразовая речь, 3 — связная речь. Далее необходимо детально исследовать состояние всех лингвистических подсистем: лексической, грамматической, фонетической, фонематической сторон речи в импрессивном и экспрессивном планах.

Для выявления уровня развития предметного словаря рекомендуется использовать вариативный материал: натуральные предметы, игрушки, картинки. Понимание и употребление ребенком глаголов, наречий, предлогов можно выявить в процессе беседы и совместной предметной деятельности.

Исследование лексической стороны речи предполагает выявление состояния различных аспектов лексических значений слов, т.е. наличия денотативного, сигнификативного, структурного и прагматического аспектов. Для исследования состояния денотативного аспекта необходимо дать задания на соотнесение слов с явлениями окружающей действительности. Наиболее простой прием — попросить ребенка показать предметы, действия, признаки, а затем назвать те, на которые указывает логопед.

Исследование сигнификативного аспекта предполагает выявление способности к обобщению и переносу. Для этого можно предложить разнотипные предметы с одинаковым названием — например, столы, чашки и т. п. — разной формы и величины. Ребенку предлагается выбрать эти предметы и назвать их. Нужно помнить о том, что знание понятий, объединяющих класс предметов (например, овощи или посуда), зависит только от того, проводилось ли соответствующее обучение ребенка, и, следовательно, не является показателем развития языковых или интеллектуальных способностей.

Для исследования структурного аспекта проводится установление наличия системных связей между лексическими значениями слов. Эти связи подразделяются на два типа: парадигматические и синтагматические. Выявление таких связей осуществляется в ассоциативных экспериментах, где нужно подобрать слово к слову-стимулу. С учетом дошкольного возраста ребенку можно дать возможность опоры на наглядность, но таким образом, чтобы он находился в ситуации выбора.

Состояние прагматического аспекта выясняется на основании понимания эмоционального содержания слова. Для этого можно предложить детям разделить слова на «хорошие» и «плохие».

Исследование грамматического строя речи предполагает выявление способности к выполнению грамматических операций словоизменения и словообразования. При исследовании способности словоизменения нужно выявить, как ребенок владеет категориями числа, рода, падежа существительных и прилагательных, а также категориями числа, времени и рода глаголов. Так, для исследования категории числа предлагается показ и называние парных картинок с изображением предметов в единственном и множественном числе, а для исследования категории рода ребенку предлагается показ и называние картинок с изображением предметов, обозначаемых существительными мужского, женского и среднего рода, сочетающихся со словами мой, моя, мое. Для исследования категории падежа детям предлагаются картинки, которым соответствуют фразы, включающие существительные в разных падежах. Логопед произносит часть фразы, а ребенку предлагается дополнить ее.

Прилагательные исследуются аналогично в сочетаниях с существительными. Категория числа глаголов исследуется в сочетаниях с существительными с использованием парных картинок. Категории времени и рода глаголов исследуются во фразах с применением наглядности. Фразы строятся так: «Сегодня мальчик ... идет, а вчера он ... шел. Сегодня девочка ... поет, а вчера она ... пела».

Способность словоизменения проверяется на примере суффиксального и префиксального способов. Для исследования суффиксального способа словоизменения обычно предлагается изменить слово с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. В связи с этим даются парные картинки с изображением большого и маленького предмета. Ребенку предлагают назвать большой предмет, а затем — маленький предмет назвать ласково.

Для исследования префиксального способа обычно берется серия однокоренных глаголов типа прыгнуть — подпрыгнуть — перепрыгнуть — запрыгнуть и т. п. Соответственно подбирается картинный материал.

В то же время следует помнить, что наиболее ярко лексико-грамматические нарушения проявляются в связной речи. Поэтому при обследовании ребенка нужно в первую очередь обратить внимание на характер его спонтанных высказываний.

Исследование фонематической системы речи нужно провести с особой тщательностью в дошкольном возрасте. Необходимо проверить состояние способности различать фонемы по всем фонематическим признакам. Проверяется способность различать звонкие — глухие, носовые — ротовые, палатализованные — непалатализованные, заднеязычные — переднеязычные, свистящие — шипяшие, щелевые — смычные, губные — язычные, вибранты — смычно-проходные.

Наиболее корректный прием для исследования способности различать фонемы — это использование парных картинок.

обозначающих слова-квазиомонимы. Например, ребенку предлагается пара картинок: почка — бочка. Далее дается инструкция: «Посмотри, на одной картинке нарисована бочка, а на другой — почка. Я сейчас проверю твое внимание. Несколько раз я назову одну или другую картинку. Внимательно слушай и показывай ту картинку, которую я назову». Во время выполнения этого задания ребенок должен только показывать картинки, но не называть их. Если при работе с одной парой картинок ребенок дает неустойчивые результаты, предлагается еще одна пара картинок на ту же оппозицию, например пашня — башня. Логопед называет картинки из числа предъявленных четырех картинок.

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|