- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

А. А. Бодале» 17 страница

173

венной. В отношении к труду С-на. проявляет недисциплинированность, и это сказывается отрицательно на качестве работы. В цехе чувствует 'себя как в гостях. Не любит свою профессию».

«Тов. Д-н Георгий Федорович пришел из технического училища токарем 5-го разряда. Это спокойный, уважительный товарищ. С профессией быстро освоился. Потребовалась. помощь наладчика только первое время. В производственном отношении это старательный и настойчивый человек. Может выполнять самые сложные задания, но часто теряет веру в себя. Иногда дело доходит до паники. Требуется к нему особый подход, чтобы заставить его поверить в свои собственные возможности. Так было, например, с составлением комплексного титана, когда Д-н заявил: «Что Вы, товарищ А-в (автор характеристики. — А, Б. ), мне не составить! » А сейчас Д-н имеет два комплексных плана и одно рацпредложение. С товарищами замкнутый и вовлечь его в какое-нибудь коллективное дело бывает трудно».

Таким образом, и в последних двух случаях в содержание имеющегося у человека понятия о конкретной личности оказываются включенными -по преимуществу качества, раскрывающиеся в узких ра. мках конкретного вида деятельности (производства) и связанного с ним общения.

Однако подобный ограниченный и односторонний характер складывающегося у человека впечатления о характеризуемых им лицах, к сожалению, отнюдь не мешает ему давать этим лицам обобщенную оценку. Явление, когда на основе психологической оценки. поведения человека в условиях одной деятельности 'индивид выносит затем оценку -. личности в целом, не замечая узости той эмпирической базы, на которую опирается его общее суждение о другом человеке, в практике общения встречается чрезвычайно часто. У индивида в таких случаях возникает уверенность, что другого человека он знает хорошо и всесторонне, и в дальнейшем это мнение начинает влиять на его поведение по отношению к данному человеку. Естественно, это мнение может оказаться и часто действительно оказывается ошибочным.

Одна из 'многих положительных сторон движения бригад ком-, мунистического труда, члены которых стремятся жить, учиться и работать по-коммунистически, заключается в том, что члены их общаются друг с другом не только во время работы, но вместе отдыхают, участвуют в общественной жизни, . помогают друг другу в учении, в быту. Взаимодействие членов бригад коммунистического труда развертывается, таким образом, по многим направлениям, 'благодаря чему у каждого из них знания о других', членах бригады таковы, что в совокупности они дают разносторонний, содержательный и правдивый облик товарища по бригаде.

Как духовное 'богатство индивида зависит от широты и характера его связей -с действительностью, так и «богатство» формирующегося у него понятия о другой личности признаками, кото-

174

рые верно отражают ее содержание, . предполагает «богатство» отношений индивида с другими людьми.

Всесторонняя оценка другого человека как личности, фиксирование людьми наиболее существенных ее характеристик (что зависит от широты контактов -с этим человеком и «человековедчес-ких» способностей познающих его лиц) всегда положительно сказываются на качестве прогнозирования поведения этого человека в самых разнообразных ситуациях. Отбор и включение в содержание формирующегося понятия о другом человеке действительно типичных черт его характера, его главных ценностных ориентации, отражение в этом понятии его способностей означают создание совершенной модели личности этого человека, которая затем выступает как необходимое условие для последующего адекватного поведения по отношению к нему тех, кто такую «модель» оказался в состоянии создать.

Несовершенство такого моделирования, с которым связано неумение психологически правильно расшифровать существо оцениваемой личности или каких-то сторон в ней, как правило, имеет своим следствием неоправданный выбор. мер воздействия по отношению к оцениваемому, малую эффективность форм контакта с ним, низкую результативность общения.

Таким образом, содержание представлений и понятий человека о других людях и поведение, которое он повседневно по отношению к ним практикует, составляют звенья одной цепи. И зная, как человек оценивает других, что в них для него значимо, на чем он прежде всего фиксирует свое внимание, можно с большой долей вероятности предположить, как он. поведет себя, как проявит себя в общении с конкретным лицом. И, с другой стороны, когда старая истина «о человеке надо судить не по 'его словам, а по его делам» реализуется в 'Психологическом исследовании общения, она позволяет нам на основе изучения действий 'И стиля поведения человека по отношению к другим людям выявить особенности, характеризующие отражение им этих людей. По тому, как в совместной деятельности с другими людьми мы ведем себя по отношению к ним, . можно с большой долей определенности сказать, насколько глубоко мы их понимаем и правильно оцениваем. Пример, который мы 'Приводим, нам 'Кажется, подтверждает справедливость сказанного.

| 175 |

Нами были изучены стили поведения, проявившиеся при работе с учащимися 7—8-х и 9—10-х классов у 22 воспитателей. По особенностям стиля руководства учащимися воспитатели условно были разделены на три группы; «автократическую», «либеральную», «демократическую». После этого им 'было предложено выполнить серию заданий, которые требовали от каждого из них: 1) назвать наиболее яркие положительные и отрицательные качества (если они есть), характеризующие, . по их. мнению, подростков и старших школьников; 2) указать на шкале «полярных профилей», до какого уровня и какие характерологические каче-

егва развиты у большинства названных групп школьников; 3) перечислить, какие качества и какого уровня развития они хотели бы видеть в личности этих учащихся; 4) охарактеризовать определенных учащихся из классов, в которых они работали.

Количественно-качественный анализ полученных от учителей ответов показал, что педагоги, отнесенные к «автократической» группе, сильно недооценивают развитие у учащихся, которых он характеризуют, таких качеств, как коллективизм, инициативность, самостоятельность, требовательность к другим. Одновременно у них преувеличенное представление о «сформированности» у подростков и старших учащихся таких качеств, как неорганизованность, недисциплинированность, лень, безответственность, импульсивность.

Воспитатели, входящие в группу «либералов» (в своих взаимоотношениях с учащимися пассивно-уступчивые), наоборот, полагают, что названные выше первыми качества плюс смелость, общительность, самолюбие, 'Правдивость развиты у школьников 7—10-х. классов до высокого уровня. В отличие от воспитателей из первой группы, они, кроме того, считают, что организованность, дисциплинированность, трудолюбие, ответственность, скромность, выдержка и настойчивость у учащихся, о которых они высказывались, развиты по крайней мере до среднего уровня.

У педагогов, условно отнесенных по особенностям их стиля руководства учащимися к группе «демократов», крайностей, выражающихся в сильной 'Переоценке развития у школьников 7— 10-х классов либо отрицательных, либо положительных качеств, обнаружено не было. Мнения воспитателей с «демократическим» стилем руководства, когда они высказывались о степени сформи-рованности различных качеств личности у учащихся и о желательном уровне их развития, были более разнообразными и индивидуализированными, чем у представителей «автократической» и «либеральной» групп. Выяснилось также, что, оценивая учащихся, воспитатели с «автократическим» и «либеральным» стилями руководства допускают значительно больше ошибок типа «стереотипи-зация», «действие ореола» и «проецирование», чем представители «демократического» стиля, судящие о личности школьника более точно.

В научной литературе имеются и другие данные, подтверждающие существование указанных зависимостей. между характером поведения человека по отношению к другим людям -и его социально-психологической оценкой их личностных особенностей; эти данные были получены при изучении руководителей. производственных коллективов, типов врачей, родителей и т. д. 7 Все они

свидетельствуют и о том, что образ. конкретного человека, а также понятие о его личности ни в коей мере. не являются результатом анализа индивидом облика, поведения только одного этого человека. На них всегда так или 'иначе «работает» весь. прошлый опыт прямого и непрямого взаимодействия с людьми, накопленный и систематизированный познающим эту личность индивидом. Формы поведения, которые последний 'Избирает в своем общении с конкретными людьми в настоящем, также теснейшим образом связаны с поведением, которое он практиковал по отношению к подобным людям в. прошлом.

ciometric Perceptions of Classmates and Pupils. — Journal of Educational Psychology, 1956, N 47, p. 147—157.

7 Butler J. M. The Interaction of Client and Therapist. — Journal of Abnormal and Social Psychology, 1952, N 47, p. 366—378; Crockett W. H., Meidinger T. Authoritarianism and Interpersonal Perception. — Journal of Abnormal and Social Psychology, 1956, N 53, p. 378—382; Gronlund N. E. The General Ability to Judge Sociometric Status. Elementary Student Teachers' So-

176

ГЛАВА 9

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВОГО ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ДРУГОМ ЧЕЛОВЕКЕ

В повседневной жизни, в рабочей и нерабочей обстановке каждому человеку приходится встречать новых для себя людей. Во многих случаях обстоятельства складываются таким образом, что на основе одного только кратковременного восприятия мы бываем вынуждены оценивать этих людей и выбирать кажущийся лам наиболее разумным способ поведения и действия по отношению к каждому из них. Во всех подобных случаях мы имеем дело с так называемым первым впечатлением и с актами поведения на его основе.

Что же такое первое впечатление, если попытаться более подробно раскрыть содержание данного понятия? Это сложный психологический феномен, включающий в себя чувственный, логический и эмоциональный компоненты. В него всегда входят те или иные особенности облика и поведения человека, оказавшегося объектом познания. Первое впечатление содержит также более или менее осознаваемые и обобщенные оценочные суждения. Наконец, в, нем всегда присутствует эмоциональное отношение к тому человеку, который оказался предметом восприятия и оценки.

Первое впечатление формируется как при специальном. намерении оценить 'человека с какой-то точки зрения, так и при отсутствии такого 'намерения.

Физиологический механизм формирования первого впечатления в основном тот же, что и механизм формирования образа, а затем и понятия о том или ином объекте. Образ человека, формирующийся у познающего его субъекта, выступает как совокупность 'последовательно совершающихся и друг с другом связывающихся, смыкающихся в единое целое рефлекторных актов, в результате которых перед нами симультанно выступает познаваемый человек в многообразии ему присущих признаков.

Первое впечатление является результатом аналитико-синтети-ческой деятельности, осуществляемой совместной работой первой и второй сигнальных систем. В случае необходимости сформировать обобщенное мнение о человеке на основе непродолжительного наблюдения за ним ведущую роль начинает играть вторая сигнальная система, которая, тесно взаимодействуя с первой сигнальной системой, определяет направление анализа и синтеза данных чувственного отражения.

Рефлекторные акты, результатом которых является образова-

ше первого впечатления, -особенно если его формирование подчинено определенной цели, как правило, протекают при ином уровне Активности- коры больших полушарий, чем акты, результатом которых является восприятие человеком знакомых ему людей, ведущих себя, по его мнению, обычно. Это происходит потому, что в механизм образования первого впечатления включается ориентировочный рефлекс. При появлении в классе незнакомой учительницы, при приходе в бригаду 'нового рабочего и в массе других подобных случаев эта реакция имеет место.

Физиологические и электрофизиологические исследования (П. К. Анохин, Е. Н. Соколов, И. М. Фейгенберг, Хьюбел, Хенсон, Галамб'ос и др. ! ) говорят о наличии в мозге механизмов, которые реагируют не на все раздражители, а лишь на новые и на значимые. Прежде незнакомые человеку люди, с которыми ему предстоит в дальнейшем вместе работать или учиться, если говорить языком физиологии, являются для него новыми и значимыми раздражителями.

Как теперь установлено, ориентировочная реакция — это реакция на новизну, неожиданность, значимость, т. е. реакция на количество и важность информации, которую несет тот или иной, сигнал данному индивиду. Чем, например, больше несоответствие между внешним обликом и поведением. нового учителя, впервые вошедшего в. класс, и тем, каким его ожидали увидеть ученики, тем большее количество информации о себе он им несет. Ориентировочная реакция угасает при 'Повторении сигнала, потому что последний, оставаясь физически таким же, несет индивиду все меньшее количество информации.

Ориентировочная реакция связана с развитием у человека способности прогнозировать еще не наступившие события и подготавливаться к ним. Это прогнозирование, как выяснили Д. Н. Узнадзе и Ф. В. Бассин2, может 'быть и неосознаваемым. Основой прогнозирования, проявляющегося при ориентировочной реакции, являются сохраняемые мозгом следы ранее полученной информации, следы временных соотношений, имевших место в прошлом. Этот опыт используется не слепо, а с экстраполяцией связей, обнаруженных в одной группе явлений, на другие, похожие явления. Как сейчас выяснено, процессы вероятностного прогнозирования и сличения играют важную роль в развитии того или иного эмоционального состояния и связанных с ним соматических изменений (И. М. Фейгенберг).

1 См.: Анохин П. К. Методологический анализ узловых проблем услов

ного рефлекса. — В кн.: Философские вопросы физиологии высшей нервной дея

тельности и психологии. М,, 1963; Соколов Е. Н. Вероятностная модель вос

приятия. —Вопросы психологии, 1960, № 2; Фейгенберг И. М. Вероятност

ное прогнозирование в деятельности мозга, —Вопросы психологии, 1963, № 2.

2 См.: Узнадзе Д. Н. Экспериментальные основы психологии установки.

Тбилиси, 1961; Бассин Ф. В. Сознание и бессознательное. — В кн.: Философ

ские вопросы физиологии высшей нервной деятельности и психологии. М., 1963.

179

Впечатление, которое формируется о другом человеке у впер/ вые видящего его субъекта, определяется прежде всего особенно стями, присущими облику и поведению воспринимаемого человека. Эти особенности в значительной мере направляют течение познавательных процессов у воспринимающего субъекта и обусловливают содержание его образов восприятия. Вот эксперимент, который, как нам кажется, подтверждает высказанную мысль.

Группе взрослых испытуемых из четырнадцати человек было сказано, что в комнату, где они расположились, несколько раз войдет незнакомый им человек, и перед ними ставится задача, внимательно наблюдая за этим человеком, всякий раз после его ухода записывать впечатление, которое он у них вызовет, В -качестве объекта восприятия перед группой выступал двадцатишестилетний человек, обладавший выраженными актерскими. способностями.

В первый раз он приоткрыл дверь в аудиторию, где сидели испытуемые, поискал глазами кого-то и, тихо сказав; «Простите», прикрыл дверь. В следующий раз он, войдя. в комнату, со спокойным выражением лица и с руками «по швам» на одну минуту замер у стола. В третий раз, появившись в аудитории, он прошел между столами, за которыми сидели испытуемые, заглянул к одному из них в записи, погрозил пальцем девушке, хотевшей в этот момент заговорить с соседом, потом. посмотрел в окно и удалился. Вернувшись в аудиторию снова, он мастерски начал читать, пока его не прервали, басню С. Михалкова. При следующем появлении молодого человека испытуемым было разрешено задавать ему любые вопросы, кроме тех, которые требовали бы от него прямого ответа, какие черты личности он себе приписывает.

Все перерывы между названными сеансами равнялись трем минутам. Незнакомый человек был в поле зрения испытуемых в первый раз десять секунд, во второй, третий и четвертый разы — по одной минуте и в последний раз — пять минут.

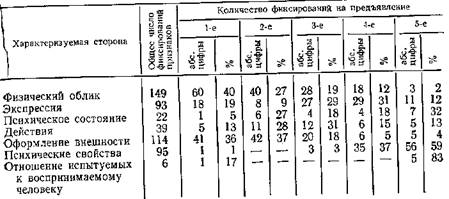

Высказывания испытуемых о новом для них человеке после каждой из встреч с ним были сгруппированы в зависимости от того, относились ли они к: 1) характеристике физического облика, 2) его экспрессии, 3} оформлению им своей внешности, 4) вы-.. полняемым им действиям, 5) переживаемому состоянию, 6) ка-. : чествам его личности. Седьмую группу составили высказывания " испытуемых об отношении, которое этот человек у них вызвал.

Количество высказываний испытуемых о названных сторонах облика и поведения человека, который был объектом восприятий, !, на всех стадиях знакомства с ним не оставалось неизменным. Большое число высказываний испытуемых об одних сторонах обли-; / ка и поведения молодого человека и незначительное число выска-:, зываний о других его сторонах оказались обусловленными преж- ; де всего тем, какие особенности своего облика неизвестный чело- -век проявил наиболее сильно на данной стадии. Это хорошо видно в предлагаемой для рассмотрения таблице.

180

\Таблица 26 Фиксирование признаков в зависимости от стадии предъявления

Как видно из таблицы, на первых стадиях знакомства с новым для себя человеком испытуемые отразили главным образом черты его физического облика и особенности оформления им своей внешности. Это и понятно. Поведение человека, который был объектом восприятия на этих стадиях, его выразительные движения и действия были сведены к минимуму, и у наблюдавших за ним лиц оказалось в этот момент слишком мало данных для заключения. о возможных качествах его личности. Иное мы видим на четвертой и пятой стадиях знакомства испытуемых с новым для них человеком. Первая из них, напоминаем, «открыла» испытуемым этого человека как искусного декламатора, а вторая дала ряд данных для заключения о его интересах, вкусах, кругозоре, привязанностях. И именно на эти стадии приходятся почти все высказывания испытуемых о чертах личности наблюдаемого человека и о том впечатлении, которое он на них произвел. Столь же явно выступает зависимость содержания восприятия испытуемыми этого человека от богатства или бедности его экспрессии на каждой из стадий общения с испытуемыми. Например, при второй встрече с испытуемыми человек, бывший объектом восприятия, старался не обнаруживать своего состояния в мимике и пантомимике, последние специально были сведены в этой «сцене» до минимума. И соответственно, воспринимая на этой стадии показываемого им человека, испытуемые почти не фиксируют в своих отчетах особенностей его экспрессии.

Таблица показывает, что на последнюю стадию знакомства с новым человеком пришлось 32% высказываний испытуемых по поводу его состояния, 59% суждений о его психических свойствах и большая часть суждений (83%), в которых испытуемые выражали свое отношение к новому для них человеку, также была высказана ими опять-таки на этой 'последней стадии знакомства с ним.

181

Большая обусловленность первого впечатления теми признака- ми, которые лучше всего выражены в облике воспринимаемого че- ловека, выявившаяся в изложенном эксперименте, отмечается так- же Г. Клаусом и Г. Фомэ3. Первый из названных исследователей предъявлял большим группам будущих учителей фотографии учеников, различавшихся степенью выразительности лиц, а второй показывал с частыми остановками (для проведения письменного опроса испытуемых) специально снятый фильм о детях, облик и поведение которых постепенно «обрастали» новыми, поддающимися строгому учету деталями.

Было установлено, что на содержание складывающегося у людей понятия о личности впервые воспринимаемого человека влияют не только сила и яркость 'Проявления в его поведении определенного качества, частота, с которой это качество обнаруживает себя, но и последовательность, в которой познающие другого человека люди. получают знания о разных сторонах его личности.

Значение последнего обстоятельства особенно убедительно выявлено в экспериментах А. Лачинсом 4. Изучая значение порядка поступающей информации о человеке в формировании впечатления о нем у других людей, Лачинс давал четырем группам испытуемых ряд описаний его поведения. Описания, предложенные одной группе, характеризовали предъявляемого для оценки человека как экстраверта. Сведения, сообщенные об этом же человеке другой группе, наоборот, рисовали его как ярко выраженного интраверта. Третьей и четвертой группам испытуемых были даны комбинированные описания поведения и деятельности человека, ставшего объектом оценки. По первой серии содержащихся в них фактов одна группа могла заключить сначала, что он экстраверт, а по второй — что он интраверт. Другая же группа испытуемых на основе содержания полученных ею сведений могла подумать сначала об этом человеке, что он интраверт, а затем, что он экстраверт.

После этого всем группам испытуемых Лачинс предложил образцы различных ситуаций, и они должны были сказать, как проявит себя в них человек, с некоторыми фактами поведения которого они только что были ознакомлены. Оказалось, что порядок, в котором испытуемым сообщалась информация о новом для них человеке, определил характер предсказания ими типа его поведе-, ' ния (экстравертированного или интравертированного) в различ- • ных -ситуациях. Вот результаты, которые были получены в описанном опыте Лачинсом:

3 С 1 a u s s G, Zur Phanomenologie der Anmutung. Wissenschaftliche Zeit-schrift. Leipzig, 1956—1957; Thorn ae H. Beobachtung von Kinder und Jugend-lichen. Base], 1954,

4Luchins A. Primary—Recency in Impression Formation. —In: C. Hov-land (ed. ). The Order of Presentation in Persuasion. Yale Univ. Press, 1957.

182

Хотя первое впечатление о человеке в. первую очередь определяется присущими ему особенностями, но то, каким оно будет — более обобщенным или более конкретным, полным или отрывочным, положительным или отрицательным — зависит от личности того, у кого оно формируется. Здесь действует та же закономерность, которая характеризует отражение человеком любого объекта действительности: «Внешние причины действуют через посредство внутренних условий... Всякое психическое явление обусловлено в конечном счете внешними воздействиями, но любое внешнее воздействие определяет психическое явление лишь опосредованно, преломляясь через свойства, состояния и психическую деятельность личности, которая этому воздействию подвергается»5.

Таблица 27

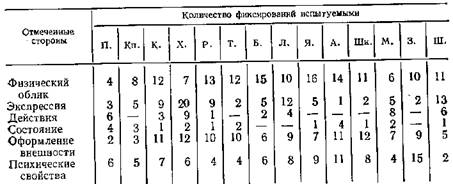

Фиксирование испытуемыми различных сторон облика человека

(абсолютные цифры)

В нашем эксперименте, о. котором рассказывалось выше, испытуемые, впервые встретившись с новым для них человеком, отразили его облик и дали оценку ему как личности заметно неодинаково. Таблица 27 показывает, насколько большими оказались индивидуальные различия в отражении тех или иных сторон облика незнакомого человека.

Анализируя результаты количественной обработки отчетов испытуемых о замеченных ими особенностях незнакомого человека, мы можем сказать, что они по-разному полно отразили различные стороны облика. Например, Б. и Я- назвали в два -с лишним раза

5 Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. М., 1958, с. 14.

183

больше признаков в физическом облике нового человека, чем X. Зато X. намного детальнее, чем Б. и Я- и остальные испытуемые отобразил особенности экспрессии человека, бывшего объектом восприятия. Ряд испытуемых детально отразили особенности оформления внешности человека — особенности его прически, одежды, обуви и пр. Испытуемые А. и 3. назвали больше, чем другие испытуемые, психических качеств, которые, как им каза-лось, были у наблюдаемого человека. Соответственно, каждый из испытуемых, называя те или иные признаки, выделил в облике и поведении незнакомого человека разное число элементов, которые обычно входят в каждую из сторон облика. Так, например, испытуемые Кп. и А. выделили в выразительном поведении незнакомца только мимику, Б. —'мимику и позу, X. выделил мимику, жестикуляцию, походку, голос, дикцию.

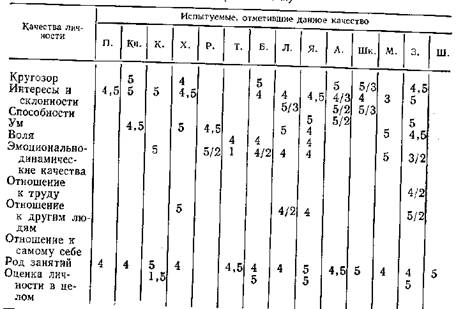

Такой же неодинаковой была полнота, с которой испытуемые

пытались оценить развитие различных психических свойств в лич

ности воспринимаемого ими человека. Таблица 28 показывает, о

каких качествах личности незнакомца сказал каждый из испы-,

туемых, наблюдая одни и те же его действия.

Пока излагались результаты количественного анализа отра- жения личности человека другими людьми при непродолжитель-Таблица 28 Качества, отмечавшиеся испытуемыми (по стадиям)

Примечание. Числителем обозначены стадии, на которых качестве, характеризующее данную сторону личности, названо испытуемым, Знаменатель обозначает число качеств, названных испытуемым при характеристике данной стороны личности.

184

ном восприятии его облика и поведения, однако оценки тех черт,, которые испытуемые видели в этой личности, были разными. Одни оценивали развитие их более высоко, другие — скромнее. Одниг характеризуя развитие черт, в которых выражается отношение людям, отметили вежливость воспринимаемого человека. Другие решили, что он общителен, третьи нашли, что он откровенен, и т. п. Столь же неоднозначным было и отношение, которое возникло у испытуемых к «объекту» наблюдения. Шесть испытуемых отметили, 'что он симпатичен, располагает -к себе, приятен. На двух человек он произвел неблагоприятное впечатление. Один испытуемый сказал, что «объект» «'симпатии к себе не пробудил, но и антипатии не вызвал». Остальные испытуемые не выразили своего отношения к нему.

Приведенных фактов, по всей вероятности, достаточно, чтобы увидеть, насколько формирование образа другого человека, характер психологической интерпретации его облика и поведения и отношение, которое он к себе вызывает, зависят от личности познающего субъекта. Теперь возникает вопрос, какие конкретна факторы в личности субъекта определяют ход и результаты формирования у него впечатления о других людях.

Предыдущие главы работы были специально посвящены раскрытию особенностей формирования понятия о другом человеке как личности. В них было показано, какое значение для этого процесса и его конкретных результатов имеют эталоны и оценочные стереотипы, которыми располагает человек, выступающий в ролл познающего лица; было выявлено значение ряда личностных характеристик субъекта познания и. содержания деятельности, объединяющей людей для оценивания ими друг друга. Все эти факторы действуют не только при складывании понятия о личности уже известного нам человека, но и при образовании первого впечатления о ранее незнакомых нам людях.

Теперь следует остановиться еще на некоторых специфических характеристиках человека, которые дают о себе знать, когда он встречается с новым для него лицом.

В очень интересном по использованным методическим приемам исследовании Штрайкленда6 было выявлено значение собственного поведения оценивающего человека по отношению к другим людям для выработки у него определенного мнения о них во время встречи. В поставленном Штрайклендом опыте испытуемые наблюдали за двумя работниками, выполнявшими одинаковое задание с равным уровнем успешности. Однако если за действиями: одного лица они могли наблюдать без перерывов, то работу другого они видели лишь эпизодически. Первому лицу они время от времени 'могли выражать свое одобрение или неодобрение, со вторым человеком у них такой связи не было. Когда во второй части

fi Cos tell о Т. W., Zalkind S h. S. (ed. ). Psychology in Administration.

N. Y., 1963, p. 14. *У

эксперимента испытуемым было предложено сказать, который рабочих нуждается в большем контроле, присмотре и опеке, онз яючти все ответили, что первый.

Дальнейшее исследование особенностей, характеризующих об/--разование впечатления о другом человеке, дало возможность уста1-новить, что в формировании этого впечатления участвует механизм «проецирования», заключающийся в том, что познающий --субъект может «вкладывать» свои состояния в другую личность, приписывать ей черты, которые в действительности присущи ему самому и которые у оцениваемой личности могут отсутствовать. '•Феномен «проецирования» очень четко 'прослеживается в работах " Фешбака и Сингера, Мюррея, Сеарса, Ньюкома и целого ряда других исследователей.

В исследовании Фешбака и Сингера7 испытуемых студентов подвергали несильным электроударам, которые вызывали неприятные ощущения. Одновременно этим испытуемым, а также студентам, составившим контрольную группу, демонстрировался кино--фильм, в котором фигурировал определенный человек. От всех испытуемых требовалось, чтобы они дали оценки качествам личности этого человека, по возможности оценили его состояние. •В результате оказалось, что подвергавшиеся электровоздействию группы испытуемых оценивали человека на экране как более боязливого, испуганного, чем это делали испытуемые, входившие в контрольную группу.

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|