- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

А. А. Бодале» 15 страница

Чтобы выявить различия в понимании другой личности людьми, находящимися. как субъекты труда, познания и общения на разных ступенях развития, мы предложили лицам пяти возрастных групп — детям 7—8 лет, детям 10—11 лет, подросткам 14— 15 лет, юношам и девушкам 16—18 лет и взрослым испытуемым 22—26 лет дать характеристику сверстникам, которых они хорошо знают. Выполняя эту задачу, каждый должен был назвать главные, по его мнению, особенности личности определенных одноклассников (студенты называли качества личности своих товарищей по учебной группе).

Мы остановились в данном случае именно на методе «свободных характеристик» по двум соображениям: выполнение испы-

149

туемыми зала-кия в такой форме позволяет быстро выявить, какие черты личности и особенности поведения кажутся ему в другом человеке главными, и, кроме того, оно дает возможность узнать, насколько у испытуемого развито умение психологически оценивать другую личность и видит ли он в ней уже определенные качества или не идет дальше описания ее поведения.

Полученные таким образом характеристики качеств личности отдельные проявления их, на которые испытуемые указывали,, описывая своих товарищей, были подвергнуты классификаций в зависимости от того, к какой стороне личности они относились; затем подсчитывалось, как часто испытуемые каждой возрастной группы отмечают психические свойства, характеризующие ту или иную сторону другой личности.

Что же выявилось при сопоставлении данных, полученных в разных возрастных группах?

Во-первых, на протяжении дошкольного и школьного периодов жизни человека происходит постепенное увеличение числа сторон, отмечаемых и оцениваемых в личности сверстника. Во-вторых, наблюдается рост круга 'качеств, выделяемых при характеристике каждой из сторон личности. В-третьих, с формированием человека как субъекта труда, . познания и общения изменяется значение, которое 'испытуемый придает той или другой стороне личности другого человека, пытаясь дать ему характеристику. В то время как одни его стороны и качества в личности сверстника фиксируются все чаще, другие стороны с возрастом выделяются и оцениваются все реже.

Чем старше возрастная группа испытуемых, участвовавших в опыте, тем чаще в их характеристиках личности, данных знакомым сверстникам, встречаются высказывания об убеждениях и кругозоре, о способностях, называются черты, выражающие отношение к труду, и фиксируются качества, говорящие об особенностях волевого развития характеризуемой личности. Чем старше возрастная группа, тем чаще испытуемые в опыте отмечали у сверстника черты, в которых выражается отношение к самому себе, тем чаще они давали оценку его уму, речи. В основных группах испытуемых обнаружился также рост случаев фиксирования отношений личности вообще к людям. Вместе с тем по отношению к другим сторонам и качествам личности эти же группы испытуемых проявили противоположную тенденцию. Так, с возрастом сокращалось число характеристик, в которых испытуемые, называя главные черты личности сверстников, описывали их учебную деятельность и оценивали их отношение в целом к учению. Столь же явно наблюдается уменьшение числа случаев, когда, называя существенные особенности личности сверстника, испытуемые описывают его отношение к педагогам. По мере того как группы испытуемых взрослели, входившие в них лица все реже отмечали, в качестве главных особенностей сверстников их. поведение во время учебных занятий, проявление ими того или иного отношения

150

к вещам, входящим в оснащение учебного процесса, санитарно-гигиенические привычки и др.

Вместе с тем в отношении ряда особенностей личности какая-либо определенная тенденция — или ко все более частому фикси-рованию их, или, наоборот, ко все более редкому — в опытах

не проявлялась. Это прежде всего касается эмоционально-дина-мических проявлений личности, отношения к труду по самообслу-

живанию, отношения к поручениям коллектива, отношения к ро-дителям и другим членам семьи.

Отсутствие высказываний о тех или иных качествах личности

в характеристиках, даваемых сверстнику более старшим испытуемым, не всегда означает, что. последний не видит проявления этих качеств в поведении характеризуемого и не осознает их присутствия в его личности. Очень часто этот факт свидетельствует только о том, что данный испытуемый отражает личность более обобщенно, чем школьник младшей группы.

С ростом взаимодействия учащегося с другими людьми растут богатство и разнообразие наблюдаемых им фактов их поведения, расширяется возможность сравнения особенностей действий и поступков людей как в одинаковых, так и в различных обстоятельствах. Это означает, что у индивида непрерывно растет та конкретная основа, на которой у него развиваются понятия как об отдельных нравственно-психологических свойствах, так и о личности другого человека в целом. Но изменения, характеризующие развитие понимания одним человеком другого, затрагивают и самое строение названных понятий, их структуру, о чем свидетельствует разная степень обобщенности тех признаков, называя которые, испытуемые каждой из возрастных групп раскрывают свой взгляд на содержание той или иной личности.

Первоклассники и даже школьники 5-го класса, характеризуя хорошо знакомых им сверстников, часто еще не могут отвлечься от кажущихся им типичных для этих сверстников поступков и действий и прямо назвать качества личности, которые за этими поступками и действиями стоят. Для них эти качества являются такой абстракцией, которой они еще не овладели, поэтому они, раскрывая свое понимание конкретного человека, сплошь да рядом называют не свойства его личности, а особенности его поведения в разных обстоятельствах. При этом характер называемых ими особенностей поведения свидетельствует о том, что отбор их школьники производят не случайно, а в соответствии с усваиваемыми ими нормами морали, в соответствии с теми требованиями, которые предъявляются к человеку в нашем обществе.

Обобщения одних фактов поведения сверстников и правильные заключения о качествах личности, которые они выражают, даются школьнику легче, чем обобщения других фактов. Поэтому у школьников в одно и то же время может наблюдаться сосуществование разных уровней осмысления различных сторон личности другого человека. Раскрывая одни его стороны, школьник при-

151

водит кажущиеся ему типичными для этого человека факты по-ведения, указывает на его действия, . характеризующие личность. Но в целом при сопоставлении испытуемых разных возрастных групп выявляется постепенный переход от раскрытия содержания личности путем описания и оценки ее действий и поведения к прямым указаниям на присущие этой личности психические свой- ства и качества.

Названные различия в способах: раскрытия содержания лично-сти человека, которого испытуемые давно знают, . связаны, в частности, с тем, что у всех этих испытуемых неодинаково сформированы те -нравственно-психологические понятия, которые у подающего других людей субъекта обычно актуализируются в созна-нии, когда он оказывается свидетелем определенных действий и поступков другой личности. Каждое из этих понятий, когда человек формируется как субъект познания других людей, проходит определенный путь развития. В. А. Крутецкий на стримере формирования моральных понятий у школьников показал, что есть основание говорить по крайней мере о четырех уровнях развития понимания учащимися качеств личности2.

Первый уровень — первичное, крайне элементарное обобщение. Понятие только 'начинает складываться, и содержание его осознано учеником еще очень мало.

Второй уровень — понятие уже сложилось, но является еще очень неглубоким и грубым; четко оно еще не осознается и обычно бывает неправомерно суженным или расширенным.

Для третьего уровня характерно уже присущее ученику умение дать более или менее развернутое- определение понятия, правильно выделить основные признаки, составляющие его содержание. Однако развитие понятий о качествах личности до данного уровня еще не гарантирует правильного анализа и оценки поведения человека в свете этих усвоенных школьником понятий.

На четвертом уровне школьник полностью овладевает понятием, дифференцированно и глубоко осознает его содержание. На этом уровне овладения понятием возможно детальное определение того 'или иного качества личности, подкрепленное разнообразными примерами и адекватным их анализом; понятие включено в систему, распространяется на круг явлений, четко отграниченных' от близких и смежных, фиксируемых в других понятиях; оперирование понятием правильно, уверенно и подчас очень тонко.

Прослеживая у учащихся различного возраста развитие понятий о личности их сверстника — члена того же самого коллектива, что и они сами, мы пока не поднимали вопроса об индивидуальных особенностях, характеризующих 'понимание другой личности, а между тем этот вопрос представляет большой интерес.

Личный опыт совместного труда с другими людьми и общения с ними во всех иных видах деятельности у каждого человека всег-

См.: К'рутецкий В. А., Л у кил Н. С. Психология подростка. М., 1959.

да индивидуально своеобразен, и в результате у него формирует-

ся только ему присущий взгляд на других людей и подход к ним. В этом взгляде и подходе находят выражение неповторимые чер-

ты жизненного пути каждого человека. Этот личный взгляд человека на других людей всегда несет, на себе печать его убеждений» сформированных у него идеалов, его характера, всей его личности.

В наших опытах различия в понимании другой личности между испытуемыми одной и той же возрастной группы особенно четко прослеживаются в студенческих группах, о которых речь выше уже шла, поскольку каждый из испытуемых в этих группах давал характеристику всем остальным членам группы. Эти различия касаются как количества качеств личности, отмечаемых разными испытуемыми у одних и тех же людей, так и существа тех свойств и черт, которые каждый из этих испытуемых фиксировал в характеризуемой личности. В ряде случаев индивидуальные особенности в понимании другой личности наиболее убедительно проявились в тех общих оценках, которые студент давал тому или иному сокурснику из своей группы.

Характеристики одних и тех же людей, сделанные разными студентами, отличались большим или меньшим лаконизмом. Так, например, если, скажем, студент С. фиксировал различные качества личности у своих товарищей в общей сложности только 26 раз, то студентка Т. (из этой же группы) отмечала различные качества личности у этих же лиц 72 раза. Если Ф. (студент из 2-й группы) фиксировал различные качества у других участников опыта 'всего 35 раз, то его товарищ К. называл их 84 раза, ан. — 102 раза, П. — 95 раз и т. д.

Разные студенты, характеризуя одних и тех же людей, предпринимали неодинаковое число попыток дать каждому из них обобщенную оценку их личности. Для одних из них была характерна тенденция такую оценку производить постоянно, у других же эта тенденция выступала слабее или не проявлялась совсем. Этот факт свидетельствовал о том, что у части людей качества личности данного человека в понятии о нем фиксируются не рядо-лоложно, что среди этих качеств они обязательно выделяют ведущее, доминирующее.

Все без исключения студенты проявляли тенденцию наиболее часто отмечать в другой личности качества, в которых проявляется ее отношение к другим людям. При отображении других сторон личности у опрошенных студентов отмечалась заметная индивидуальная избирательность. Так, например, студентка И. относительно часто среди других фиксировала волевые качества у студентов своей группы (18 раз — 25, 7% от общего числа фиксирований ею всех сторон личности); студентка О. отмечала волевые качества у этих же лиц сравнительно редко (8% от общего числа фиксирования ею всех сторон личности), во зато относительно частно она фиксировала у этих людей качества ума (13 раз —

152

153

26% от общего числа фиксирований). Студентка Д. довольно час

то фиксировала у товарищей по группе отношение их к труда

(15 раз — 20, 3% от общего числа фиксирований ею всех 'Сторон

личности) и т. д.

Эта 'Наблюдаемая у каждого из опрошенных тенденция отмечать в другом человеке более часто одни стороны и реже другие может быть объяснена прежде всего тем, что в зависимости 'от конкретных условий, в которых человек формируется как личность, у него воспитывается привычка отдавать предпочтение определенным психическим. качествам и, более или менее осознавая это, считать их более значимыми в жизни, чем другие психические качества. Для одних людей такими качествами оказываются черты, выражающие отношения к труду, для других — качества ума, для третьих — воли, для четвертых — эмоционально-динамические качества и т. д.

Индивидуальные особенности понимания каждым человеком других людей становятся еще более видимыми при сопоставлении характера тех конкретных качеств, которые; разные испытуемые отмечали -в личности одних и тех же людей.

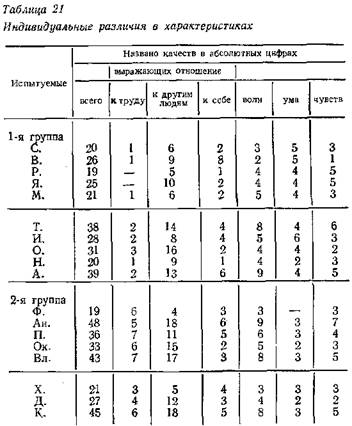

В таблице 21 показано, каким количеством конкретных качеств «оперировал» каждый из опрошенных студентов, когда он. оценивал своих товарищей, а также какое 'количество конкретных качеств он называл, характеризуя ту или иную сторону личности.

Из цифр таблицы видно, что, характеризуя одних и тех же людей, опрашиваемые студенты оперируют при этом. неодинаковым числом конкретных качеств, и индивидуальные различия здесь чрезвычайно велики. Одни из студентов отмечают у своих сокурсников 38—48 качеств (Т., А. — в первой группе, Вл., К., ан. — во второй), другие же фиксируют у этих же самых людей •всего лишь 19—25 конкретных качеств (Р., Н., М., — в первой группе, Ф., X. — во второй). Остальные опрашиваемые, характеризуя товарищей по группе, увидели у 'них 26—37 разных качеств.

Если студент Р. увидел у своих товарищей лишь такие качества личности, как целеустремленность, сила воли, упрямство, ум, остроумие и понимание шутки, вдумчивость, доброта, прямодушие, честность, мягкость, сдержанность, цинизм по отношению к себе, страстность, впечатлительность, веселость, уравновешенность, влюбчивость, радушие, практичность, то студентка из этой же группы Т. при характеристике этих людей «оперировала» значительно большим числом качеств.

Составляя характеристики, она назвала: трудолюбие, аккуратность, приветливость, доброту, ласковость, доверчивость, откровенность, грубоватость, чуткость, внимательность, развязность, отзывчивость, прямодушие, общительность, честолюбие, требовательность к себе, самолюбие, скромность, самокритичность, организованность, выдержку, упрямство, целеустремленность, сильную волю, энергию, упорство, смелость, мягкость, ум, понимание юмора,

154

задумчивость, ревность, горячность, неуравновешенность, страстность, глубину чувств, мечтательность, сентиментальность.

. Таким образом, круг качеств личности, которые разные испытуемые-студенты способны видеть в других людях, отличается » каждом случае индивидуальным своеобразием. Сравнение характеристик, данных разными студентами одним и тем же лицам»

показывает, что одним из них присуща тенденция отмечать у всех один и тот же сравнительно небольшой круг качеств, и характеристики, даваемые ими разным людям, различаются лишь тем, что в них указывается степень развития каждого из этих качеств у данного человека по сравнению с другими людьми. Для Других студентов, наоборот, характерен сравнительно широкий Круг качеств, которые они способны видеть в других людях. В характеристиках, даваемых ими каждому из этих людей, содержатся не только указания на сравнительно многие особенности личности, но и. называются такие черты, в которых, по мнению опрашиваемого, наиболее ярко раскрывается индивидуальное своеобразие характеризуемой личности.

155

У студентов не в одинаковой. степени развито также умение дифференцировать оттенки, характеризующие проявление той или иной стороны личности (отношение к труду, к другим людям к др. )- Обычно это выражается в том, что, оценивая какую-либо из сторон личности, один человек может 'назвать больше конкретных качеств, в которых эта сторона 'находит выражение, чем Другой человек. Так, студентка О. (первая группа), оценивая прояв-ление отношения к другим людям у девяти сокурсников, которых она характеризовала, отметила в общей сложности 16 оттенков в проявлении этого отношения, в то время как ее товарищ Р. назвал в нем только пять оттенков. Во второй группе студент ан., оценивая это же отношение у каждого из тех, кто входил в одну с ним группу, назвал в общей сложности восемнадцать конкретных форм. проявления у них этого отношения, в то время как его товарищ Ф. отметил только четыре. Студент В., излагая понимание личности каждого. из своих товарищей, указал на восемь конкретных черт (заносчивость, застенчивость, недовольство собой, самодовольство, самомнение, эгоизм, скромность, чувство собственного достоинства), которые говорят об отношении этих молодых людей к себе. Студентка Н. назвала только один вид проявления такого отношения (самоуважение). Студентка А. при характеристике товарищей отмечает девять положительных и отрицательных волевых качеств (слабоволие, . нерешительность, упрямство, упорство, целеустремленность, энергия, выдержка, самостоятельность, смелость), в то время как студент -В. называет в характеристиках лишь два качества (твердость и безволие) •и т, д. Все приведенные факты свидетельствуют о том, что каждый человек осознает и оценивает различные стороны одной и той же личности не одинаково успешно. Это объясняется не только тем, что поступки ; и дела характеризуемого человека всегда благоприятствуют выявлению одних его сторон и затрудняют познание других, но и тем, что сам познающий этого человека индивид своим прошлым как субъект познания других людей всегда лучше подготовлен к анализу и оценке одних сторон и качеств. конкретной личности и хуже — к осмысливанию других ее сторон и особенностей.

ГЛАВА 8

ВЛИЯНИЕ РОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

'И ПОЛОЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

'НА ПОНИМАНИЕ ИМ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ

Мы уже не раз подчеркивали в этой книге, что каждый человек становится субъектом познания других людей лишь при том непременном условии, что он включается в какой-то вид деятельности, благодаря чему между ним и окружающими его людьми возникает множество определенных отношений.

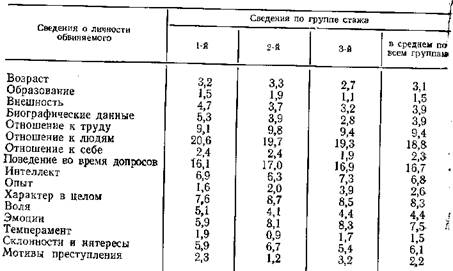

Существование зависимости формирующихся у человека знаний о других людях, а также степени их обобщенности от особенностей профессиональных задач, которые человек решает по отношению к другим людям, в том или другом виде деятельности, раскрывает исследование, выполненное в лаборатории социальной перцепции ЛГУ Н. Ф. Федотовой. На основе анализа характеристик, которые следователи дают обвиняемым, она предприняла, во-первых, попытку выяснить содержание, структуру и объем знаний следователя о личности обвиняемого. Во-вторых, ее интересовала степень зависимости содержания этих знаний от профессионального опыта следователя, и, в-третьих, она стремилась выявить связь этого содержания с типам преступления. В качестве испытуемых Н. Ф. Федотовой были привлечены следователи со стажем работы до 5 лет, от 6 до 10 лет и свыше 10 лет. Среди характеризуемых следователями лиц были 34 обвиняемых в хулиганстве, 35 — в убийстве, 15 — в изнасиловании, 16 — в краже и 31 — в служебных злоупотреблениях. Из материалов, собранных и проанализированных Н. Ф. Федотовой, нам кажется, особенно заслуживают внимания те, которые отвечают на второй и третий вопросы из сформулированных Н. Ф. Федотовой в начале исследования (табл. 22).

Материалы таблицы свидетельствуют, что в содержании понятий о личности обвиняемого у всех следователей, независимо от стажа, преобладает оценка его отношения к труду, к людям, а также поведения во время допроса. Вместе с тем, когда обвиняемых характеризовали следователи, имевшие большой стаж работы, несколько увеличивался процент суждений о характере обвиняемого в целом, об его интеллекте, об особенностях его эмоциональной сферы, т. е. как раз о тех особенностях, которые обычно являются основой выбора тактических приемов допроса. В группе следователей с большим стажем Н. Ф. Федотовой было отмечено и некоторое повышение процента характеристик, в которых была предпринята попытка назвать мотивы преступления.

157

Таблица 22

Соотношение между отдельными сведениями об обвиняемых в зависимости от стажа работы следователя (%)

Данные этого сравнения позволяют вместе с тем предположить, что в процессе профессиональной деятельности у следователей вырабатывается 'Способность к более глубокому пониманию личности обвиняемого. Видимо, о формировании именно такой способности свидетельствует и тот факт, обнаруженный Н. Ф. Федотовой, что если в характеристиках, полученных от следователей со стажем 5 лет и менее, устойчивые черты личности обвиняемого фиксируются примерно в трети всех высказываний о нем, то у следователей со стажем от 6 до 10 лет указания на эти свойства составили 42% от числа всех суждений об обвиняемом, а у следователей со стажем свыше 10 лет — 45%.

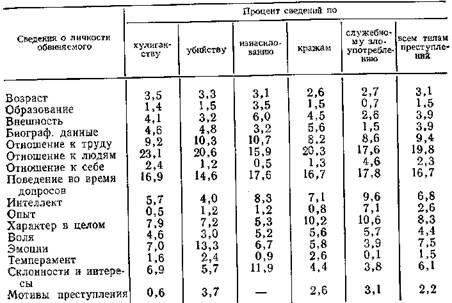

Очень показательны, по нашему мнению, данные, также полученные Н. Ф. Федотовой, в которых выступает зависимость содержания понимания следователем личности. подследственного от типа преступления, в котором тот обвиняется.

Сравнивая характеристики обвиняемых по типам преступлений (табл. 23), можно обнаружить, что доминирующими группами сведений почти. во всех случаях являются отношение к труду, отношение к людям и поведение во время допросов (об этом в другой связи уже было сказано). Но наряду с ними, и это надо подчеркнуть особо, в характеристиках высок процент сведений, важных для понимания того, мог ли подследственный совершить то или иное преступление и почему. Так, специфику характеристик обвиняемых в хулиганстве составляют указания на черты, свидетельствующие о том или ином (чаще отрицательном) отно-

158

Таблица 23

Соотношение между сведениями в зависимости от типа преступления

обвиняемого (%)

шении к труду, другим людям. Специфику характеристик обвиняемых в убийстве определяет доминирующее положение 'сведений об эмоциональной сфере. Особенностью характеристик обвиняемых в •изнасиловании является увеличение количества сведений об интересах и склонностях 'и об их резко выраженном отрицательном характере.

Процент таких сведений почти в два раза превышает средние данные. Специфика характеристик обвиняемых в служебных злоупотреблениях состоит в частом доминировании сведений об интеллекте и опыте. Сравнительно со средними данными количество свойств интеллекта, названных при характеристике обвиняемых этой группы, увеличилось в полтора раза, а число оценок опыта —-в два с половиной раза.

Таким образом, в материалах, . которые собрала Н. Ф. Федотова, изучавшая особенности познания других людей 'Следователями, отчетливо выступает определяющая роль деятельности в формировании у ее участников знаний о людях.

Любой конкретный вид деятельности всегда требует от человека проявления совершенно определенных качеств личности, и, по мере того как участники этой деятельности усваивают ее задачи, у них создается тенденция отмечать в человеке такие качества, а также соотносить уровень их развития с требованиями

159

деятельности. Таким. образом, в формирующееся у участника деятельности знание о личности другого человека, сотоварища no-деятельности, прежде всего включаются качества личности этого человека, наибольшему проявлению (а следовательно, и познанию). которых данная деятельность благоприятствует. При включении человека в другую деятельность, требующую от него актуализации иных качеств, в формирующемся о «ем мнении участников этой деятельности на первый план выступят новые качества, а те, которые были значимы в условиях. первой деятельности, отходят на второй план или подвергаются переоценке.

Факты, собранные Н. Ф. Федотовой, показали также, что, наблюдая за человеком, анализируя, синтезируя, обобщая информацию о нем, люди опираются на свой прежний опыт и круг теоретических знаний о той категории лиц, . к которой они его отнесли. И, как показывают те же исследования, уровень квалификации человека-«оценщика» играет очень существенную роль в том, что он «увидит» в другом человеке и какой «приговор» ему вынесет.

Это исследование свидетельствует также о том, что отмечаемые в другой личности качества не структурируются в формирующемся у человека понятии о ней рядоположно. Какие из них начинают играть роль своего рода основы, с. которой связываются все остальные важные, по мнению оценивающего, для деятельности характеристики, а какие качества занимают подчиненное положение — это опять-таки связано прежде всего с требованиями деятельности, в условиях которой взаимодействуют оцениваемый и оценивающий, а, во-вторых, это, безусловно, зависит и от индивидуальных характеристик оцениваемого. Указанный факт был специально прослежен Ю. П. Степкиньш, исследовавшим на ленинградском заводе им. Козицкого по нашей просьбе понимание рабочими тех качеств деятельности мастера, которые обусловливают его 'социально-психологическую совместимость с. коллективом рабочих'.

На основании оценок рабочими девяти позитивных признаков психологической структуры деятельности мастера были выявлены три соотносительных уровня рассматриваемого явления. Каждый из них характеризуется определенными значениями и соотношениями оценок. Так, если на «высоком» уровне оценки рабочими умения мастера организовать работу, поддерживать трудовую дисциплину и знание производства близки к возможной максимальной, то на двух других уровнях оценки этих признаков значительно ниже и достоверно отличаются от оценок признаков первого уровня.

1 Этими качествами были: 1) умение организовать работу; 2) умение поддерживать дисциплину; 3} знание производства; 4) умение отстоять интересы бригады; 5) правильное решение производственных вопросов; б) оказание квалифицированной помощи рабочим; 7) умение советоваться с ними по производственным вопросам; 8) техническая образованность; 9) доступность.

Показательно и соотношение значимостей этих признаков на каждом уровне. Если на «высоком» уровне первое место занимает уменье мастера организовать работу, а умение поддерживать дисциплину и знание производства — соответственно второе и третье, то на «среднем» и «низком» уровнях порядок противоположный. Знание производства на «среднем» уровне занимает первое место, а умение организовать работу — только третье. На «низком» yip овне ни один из этих признаков не выступает в качестве доминирующего. Прослеживание изменения оценок признаков от одного уровня к другому позволяет выявить значимость того или иного признака в психологической деятельности мастера, как она выступает в глазах подчиненных. Из рассмотренных признаков наиболее значимым является умение мастера организовать работу. Видимо, это наиболее интегральный признак психологической структуры его деятельности, ассимилирующий в себе влияние всех остальных признаков и ими опосредуемый.

Понятно, что в ходе совместной деятельности предварительно сложившееся у человека впечатление о каждом из ее участников не остается неизменным. Однако и в этом случае образ человека и понятие о его личности, меняющиеся со временем у его партнеров по деятельности, продолжают выполнять для них регулятивную роль, оказывая воздействие не только на дальнейшее планирование ими своего поведения, но и на их самооценки.

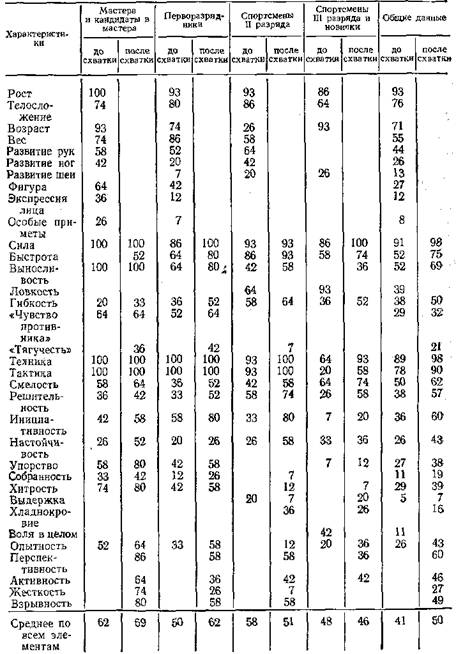

Динамика межличностного восприятия, а также те изменения, которые отмечаются в содержании. понятий о личности друг друга в ходе деятельности у ее участников, изучались в лаборатории ЛГУ В. В. Унгулом и Н. Ф. Федотовой. Первый прослеживал эти изменения в условиях спортивного состязания борцов, а вторая — при решении учащимися гомеостатических задач.

В. В. Унгул проводил свое исследование в два этапа. На первом этапе он изучал изменения в содержании перцептивных образов. На. втором этапе исследовался вопрос точности знаний о себе и своем. противнике. В обоих случаях испытуемыми у него были студенты ленинградских вузов, занимающиеся борьбой (на первом этапе 60 человек, на втором — 48), различающиеся > по уровню спортивной квалификации и по продолжительности занятия этим видом спорта.

Испытуемые, которые в качестве спортивных противников встречались впервые, были разбиты на пары для спортивной борьбы, и каждому из них было предложено дважды охарактеризовать своего противника — сначала перед поединком, а затем после его окончания. В качестве эталона при оценке точности знаний о противнике использовались обобщенные характеристики, данные четырьмя компетентными лицами: старшим тренером борца, тренером, преподавателем по основам физической подготовки и экспериментатором.

Сравнение характеристик, данных борцами до соревнования, с характеристиками, данными друг другу по окончании схватки,

Таблица 24

Частота фиксирования спортсменами-борцами характеристик

облика противника (%)

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|