- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

А. А. Бодале» 16 страница

162

свидетельствует о значительной перестройке содержания их знаний о противнике. Как видно из таблицы 24, во втором случае в характеристики не 'включается описание внешности противника, so зато дается более полное описание психических свойств его личности; увеличивается частота фиксирования свойств личности, упоминаемых до схватки, и отмечаются новые 'Свойства (активность, жесткость, хладнокровие и др. ). Ряд свойств, отмеченных до схватки только борцами высшей квалификации, после поединка отмечается также борцами I и II разрядов.

Как видно из таблицы 24, все характеристики противника, даваемые спортсменами высокой квалификации, значительно полнее характеристик, которые дали спортсмены более низкой квалификации. Это проявляется как в большей частоте фиксаций ряда важных для борьбы свойств (выносливость, особенности техники и тактики, собранность, активность), так и в умении фиксировать такие «тонкие» свойства борца, . которые спортсмены более низкой квалификации «е замечают или почти не замечают («чувство1 противника», «тягучесть», упорство).

Оценки, даваемые борцами высокой спортивной квалификации, как установил В. В. Унгул, отличались также большей точностью, чем оценки, даваемые борцами более низкой спортивной квалификации и с меньшим опытом спортивной борьбы. Средняя величина ошибок в характеристиках, даваемых своему противнику до схватки, у мастеров и кандидатов в мастера в 1, 5 раза меньше, чем у церворазрядников, в 2, 2 раза меньше, чем у второразрядников, и в 3, 9 раза меньше, чем у третьеразрядников и новичков. Ошибок характеристик противника после схватки у мастеров и кандидатов в мастера в 1, 2 раза меньше, чем у борцов I разряда, в 2 раза меньше, чем у борцов II разряда, и в 3, 4 раза меньше, чем у третьеразрядников и новичков.

Тот факт, что характеристики противника включают главным образом 'свойства личности, от учета которых зависит успех в соревновании, а также большая содержательность и точность характеристик, данных спортсменами высокой квалификации, свидетельствует о том, что эти знания являются психологической основой для формирования тактики борьбы и как компонент2 включаются в тактическое мышление борца во время состязания с противником.

Интересно отметить также, что в исследовании, проведенном В. В. Унгулом, обнаружилось влияние результата поединка на характер оценок и самооценок. Особенно отчетливо оно проявилось у борцов низшей квалификации. После успешно проведенного поединка их самооценки значительно повышались, а оценки противника снижались. Неуспех приводил к обратному результату: снижению уровня самооценки и повышению оценки противника.

2 Другим обязательным компонентом являются самохарактеристики борцов.

163

Н. Ф. Федотова и Р. А. Максимова также изучали изменения в суждениях людей друг о друге, когда они решали задачи, требовавшие от них взаимодействия. В качестве испытуемых в этом опыте выступали абитуриенты факультета психологии Ленинградского университета, впервые познакомившиеся друг с другом в момент выполнения экспериментального задания.

Испытуемые в этих опытах объединялись для решения задачи в группы по три человека. Каждый из них последовательно выполнял три задания: 1} используя разработанную экспериментаторами шкалу, характеризовал по первому впечатлению двух своих товарищей по «тройке»; 2) вместе с ними решал гомеоста-тическую задачу; 3) снова характеризовал своих партнеров, придерживаясь той же шкалы, что и в начале опыта.

Решая гомеостатическую задачу, которая, повторяем, была рассчитана на согласованные действия, испытуемые могли обмениваться информацией в виде: 1) сообщений о положении стрелки на приборе; 2) предложений и команд; 3} соображений о способах решения задачи; 4) выражения согласия и несогласия с предложениями партнеров; 5) вопросов к ним (запроса информации).

Решение гомеостатической задачи, помимо. получения данных о степени согласованности действий в группах, позволило оценивать степень активности каждого участника деятельности. Показателем степени активности служило отношение числа предложений, команд и запросов информации, высказанное испытуемыми, к общему числу высказываний.

При обработке характеристик подсчитывались частота оценок и средний балл по каждому из обозначенных на шкале качеств, которые 'Могли быть 'Приписаны оцениваемому. Те же данные подсчитывались и по каждому испытуемому.

Сопоставление характеристик, данных участниками опыта: Друг другу до работы на гомеостате и после такой работы, выя- явило существенные различия между ними. Вместе с тем эти различия в первой и последующей оценках коснулись не всех перечисленных в шкале качеств личности (всего их было 33), о выраженности которых можно было высказываться, а лишь отношения к труду, к другим людям, а кроме того, качеств воли и; ума. По частоте оценок этих свойств различия достоверны -(t = 2, 70 при t табл. = 2, 01), -по среднему баллу — не достоверны.

Значительно 'повысилась частота оценок и заметно изменился средний балл оценки десяти качеств. Качества эти следующие: • 1) властный; 2) дисциплинированный; 3) решительный; 4) настойчивый; 5) собранный; 6) быстрый; 7) добросовестный; 8) уверенный в себе; 9) умеющий считаться с мнением группы; 10) сообразительный. Особенно сильно изменились оценки последних двух качеств.

Вероятность оценки качества «умеет считаться с мнением других» поднялась с 0, 45 в первых характеристиках до 0, 93 в ха-

164

рактеристиках, составленных после работы на гомеостате. Частота оценки сообразительности возросла с 0, 31 до 0, 83.

Н. Ф. Федотова и Р. А. Максимова, далее, сопоставили степень активности испытуемого при решении гомеостатической задачи со средним баллом, которым его оценили партнеры (то отношению к труду, к другим людям, по волевым и интеллектуальным" чертам). Между этими признаками обнаружилась положительная корреляционная связь ('Коэффициент корреляции г = 0, 650). Более высокая корреляция 'между уровнем активности и средним-баллом оценки обнаружена по десяти. выборочным качествам (г = 0, 91; корреляция значима для всех уровней значимости).

Обнаружена зависимость. между уровнем активности при решении гомеостатических задач и средним баллом оценок отдельных качеств. Например, корреляция между уровнем активности; и уровнем оценки по качеству «властный» оказалась равной 0, 495 (коэффициент значим для р = 0, 1; /? = 0, 05 и р = 0, 02). Качество «умеет считаться с мнением других» наиболее высоко1 оценивалось у лиц с низким уровнем активности, но умевших подчиняться команде лидера.

Продолжая это исследование, Н. Ф. Федотова далее установила, что характер знаний, формирующихся о другом человеке у взаимодействующих с ним людей, зависит от успешности совместной деятельности, а также от ролей, которые им приходится при этом выполнять.

75 молодых людей, которые до этого не общались 'друг с другом, были объединены в группы, состоящие из трех человек,. Каждой группе предлагалось решить задачу, заключающуюся в подборе трех рядов из десяти числовых значений по заданным' условиям. Условия были таковы, что для решения задачи требовалась согласованность действий. Чтобы обеспечить ее, членам группы разрешалось вести переговоры между собой.

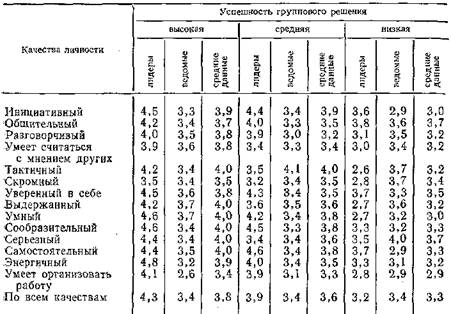

После окончания эксперимента каждой из групп давались оценки успешности решения. И по тому, как они решали задачу и какое количество времени затрачивали на ее решение, они получали одну из трех (высокая, средняя, низкая) категорий успешности. Вслед за этим каждому члену группы давали оценочные листы и предлагали оценить свойства личности двух своих партнеров, о выраженности которых у оценивающего создалось, определенное мнение. Средние оценки личностных свойств Н. Ф. Федотовой сопоставлялись с успешностью грунтового решения и с той функциональной ролью, которую испытуемый выполнял в процессе группового взаимодействия. При сопоставлении данных Н. Ф. Федотовой учитывались не все свойства, а лишь наиболее значимые для данной ситуации (табл. 25).

Как правило, в -процессе выполнения групповой задачи происходила ролевая дифференциация. В группе выделялся лидер, который брал на себя руководство групповым взаимодействием? и вносил наибольший индивидуальный вклад в решение задачи.

165'

-Таблица 25

Оценки личностных свойств членов группы в зависимости от успешности групповой деятельности

Наряду с этим в группах были члены, участие которых в группо-вом решении состояло. преимущественно в ответах на запросы информации, согласии с предложениями лидера и выполнении «го. предложений.

Как видно из таблицы 25 средние оценки наиболее значимых. личностных свойств наиболее высоки у членов групп -с высокой успешностью решения, ниже у членов групп средней успешности и еще ниже в группах низкой успешности3. Различия оказались еще большими между оценками лидеров в группах высокой, средней и низкой успешности. Средние оценки по четырнадцати наиболее значимым свойствам у лидеров. групп 1, 2 и 3-й категорий успешности соответственно составили в этом случае 4, 3; 3, 9 и 3, 24.

В оценках ведомых серьезных различий в зависимости от успешности групповой деятельности в этом опыте обнаружено не

3 Различия между оценками членов групп высокой и средней успешности,

а также между оценками членов групп средней и низкой успешности недосто

верны. Различия между оценками в группах высокой и низкой успешности

близки к достоверным (t=l, 93 при t табл. = 1, 98).

4 Различия между данными 1—2-й и 2—3-й категорий групп недостоверны.

Различия между оценками лидеров групп 1-й и 3-й категорий успешности до

стоверны,

166

было. В группах высокой и средней успешности, а также во всей

выборке данных было выявлено значительное превышение сред-

них оценок лидеров сравнительно со средними оценками ведо-

мых. В группах низкой успешности такого превышения оценок

лидеров сравнительно с оценками ведомых в данных, получен-

ных Н. Ф. Федотовой, выявлено не было. Даже наоборот, по ря-

ду свойств (тактичный, скромный, выдержанный и др. ) оценки

ведомых оказались выше оценок лидеров. Можно. предположить,

что здесь сказалось то избирательное влияние успешности на

оценки лидеров, о котором. мы говорили выше.

Результаты этого исследования, оцениваемого в. целом, позво-

ляют, нам кажется, утверждать, что при взаимодействии опре-

деленных лиц в условиях какой-то деятельности у 'них происхо-

дит такая трансформация. понятий о личности друг друга, кото-

рая прямо определяется ходом этой деятельности, вкладом каж-

дого в ее исход и его соответствием эталонам, имеющимся у каж-

дого из партнеров. Таким образом, содержание понятий о лично-

сти другого человека, так же как и содержание его образа (а об

этом свидетельствуют ранее выполненные исследования), обус-

ловливается характером, ходом и результатами деятельности.

(промежуточными и окончательными). Понятие о другом челове-

ке как личности, как и образ его, связано с целью и характером

-коммуникаций; а сами эти коммуникации в свою очередь зависят

от характера, хода и результатов деятельности. Вместе с тем ис-

" следование, осуществленное Н. Ф. Федотовой, вскрыло зависимо-

сти связывающие содержание понятий, формирующихся у участ-

ников деятельности друг о друге, с теми ролями, которые оце-

нивающие в этой деятельности выполняют. Однако в исследова-

нии Н Ф Федотовой было прослежено лишь то, как роль, вы-

полняемая человеком в деятельности, определяет характер оце-

нок которые ему выносят другие люди. Но ведь роль, принимае-

мая человеком или поручаемая ему в деятельности, не может так-

же не сказаться и на том, как этот человек оценивает других

Роли которые закрепляются за участниками одной и той же

деятельности, как. правило, означают, что разные участники ее

выполняют неодинаковые функции, и они различаются правами

и обязанностями. по отношению друг к другу. То же самое -прихо-

дится сказать и о значении -положения, занимаемого человеком в

неофициальной структуре коллектива. Оно также влияет на то,

как один член коллектива оценивает других.

Исследования Кембелла, Экслайна, Шоудрея и др. 5 достаточ-

но убедительно. показали, что лица, находящиеся в группе в по-

| « , e 6c? ' LeVanNon-'fea'de'rs0 Jo'lsf ate Opinions of TheiOwn Gro- ups. - Journal of Abnormal and Social Psychology, 1952, N 47, p. 51-5/. 167 |

5 Гятп h е 1 1 D Т An Error in Some Demonstrations of the Superior So-

ложении лидеров, оценивают остальных членов группы не так, как -«отвергаемые», и даже оценки, которые дают другим людям'«деловой» и «эмоциональный» лидеры группы, не совладают. Кем-белл, если в группе были два таких лидера, пытался установить, кто же объективнее оценивает других людей. Казалось бы, если. это эмоциональный лидер, т. е. хранитель секретов других членов. группы, если это человек, которому все обиженные в. коллективе поверяют самое сокровенное, то он должен оценивать людей в. микрогруппе наиболее правильно. Однако это предположение не подтвердилось. По данным Кембелла оказалось, что, для того чтобы более или менее верно оценивать других людей, вовсе не требуется быть на. пересечении всех интимных зависимостей в ••большом коллективе или в малой группе. У «делового лидера», •если принять факты, полученные Кембеллом, как выяснилось, 'более удобная, чем у эмоционального лидера, позиция для оценки других, и его мнение о них и по этой причине всегда более объективно.

Все отмеченные выше различия в содержании и частных целях выполняемых дел и в официальном и неофициальном положении по отношению к другим участникам деятельности, с одной стороны, способствуют развитию и закреплению у человека — носителя роли тенденции оценивать поведение других участников деятельности под углом зрения занимаемого по отношению к ним положения и. выполняемых обязанностей, а с другой — усиливают внимание людей к тем сторонам поведения этого человека, . которые говорят им, насколько он сам отвечает требованиям своего положения и выполняемым обязанностям.

Указанная зависимость формирования у субъекта познания понятия о личности другого человека от его официального положения по отношению к этой личности и от тех задач, которые он решает в повседневном общении с ней, отчетливо выступает при •сравнении содержания тех понятий, которые формируются о личности школьников того или иного возраста у их сверстников, с •одной стороны, и у педагогов —• с другой.

Имея данные о том, какими особенностями характеризуется понимание учащихся разных возрастных групп 'их 'сверстниками6, . мы предложили педагогам-воспитателям различных классов дать подробные характеристики школьникам, <: которыми они работают. Это задание выполнили 74 человека: 6 воспитателей 5-х классов, 16 —6-х, 23 воспитателя 7-х классов, по II человек, работавших в 8-х и 9-х классах, и 7 воспитателей 10-х классов. Всего они дали нам 222 характеристики.

Высказывания воспитателей о различных сторонах личности учащихся были сгруппированы нами в том же порядке, в 1каком -были рассмотрены перед этим суждения учащихся, когда они характеризовали особенности личности сверстников. Было обращено

0 См. с. Г49—. 152 настоящей работы.

. 168

также внимание на то, какие стороны личности и1 как часто каждый из принимавших участие в опытах воспитателей фиксировал в личности школьников.

Проанализированного в этом опыте количества характеристик, конечно, недостаточно, чтобы делать далеко идущие выводы, однако и в полученном материале вполне определенно проявляются особенности понимания личности школьника педагогом, связанные с той ролью, которую последний выполняет по отношению к ученику.

Прежде всего необходимо отметить, что в содержании понятий о личности учащихся, которые формируются у учителей, явно дает себя знать педагогическая профессиональная установка в подходе к школьнику. И в 5, и в 7 и в 10-м классах воспитатели, высказывая свое мнение о личности учащегося, упор делают на ее наиболее значимые в условиях школы стороны. Педагоги, излагая свое 'понимание личности ученика, отмечают такие ее проявления, в которых раскрывается отношение к учению, к людям, к коллективу и познавательно-творческие возможности. При этом процент фиксирования педагогами большинства качеств, в которых эти стороны в личности учащихся 5—10-х классов выражаются, более стабилен и менее подвержен постепенным направленным изменениям, чем процент фиксирования этих же сторон и качеств в личности школьника его одноклассниками. Как в 5-м, так и в 10-м классах педагоги намного чаще самих школьников (в среднем в 15 раз), характеризуя личность ученика, говорят об особенностях его внимания, указывают на особенности речи (в 5-. м классе чаще самих учеников в 22 раза, в 10-м классе — в 2 раза). Намного чаще, чем это делают сами учащиеся, педагоги называют качества памяти характеризуемых ими школьников. По сравнению с характеристиками личности ученика, авторами которых являются сами школьники, в характеристиках, даваемых ему педагогами, отношение его к учению называется в 5-м классе чаще в 1, 5 раза, в 10-м — в 2, 9 раза. Такое качество, как дисциплинированность, педагоги выделяют в личности пятиклассника в 2, 7 раза чаще, а в 10-м классе — в 7, 6 раза чаще, чем это делают одноклассники характеризуемых учеников. Чаще, чем школьники, педагоги обращают внимание и на такие черты в личности ученика, в которых выражается его отношение к труду по самообслуживанию (в 5-м и 10-м классах) и к труду на производстве (в 10-м классе).

| 169 |

Все эти данные, конечно, прежде всего говорят о том, что характер задач, решаемых человеком по отношению к другим л ю-, дям, с. которыми он взаимодействует, определяет осознание им сторон и качеств в личности каждого из этих людей. Но, кроме того, полученные в данном исследовании факты свидетельствуют о том, что на содержание понятия о личности конкретного человека, . формирующееся у взаимодействующего с ним субъекта, пом'н-мо' общих задач, решаемых субъектом по отношению к этому че-

7 А. А. Бодался

ловеку совместно с другими людьми, влияют также и частные задачи, решаемые непосредственно только этим субъектом. Оказывается, например, что лрн прочих равных условиях учителя математики 'И физики, высказывая свое мнение о личности конкретных учащихся, называют качества ума чаще, чем это делают инструкторы, обучающие ученика работе на станке, обращению с инструментом. Последние, хотя и отмечают у учеников смекалку,, скорость образования трудовых навыков, несравненно чаще называют у них отношение к. производственному труду, так же как воспитатели в интернате относительно чаще учителей обычных школ указывают, например, на отношение школьника к труду по-самообслуживанию и характеризуют особенности его 'Контактов с другими детьми.

Неодинаковость частных задач, решаемых людьми при взаимодействии их с одним и тем же человеком, вызывает различие & их взглядах на его личность и обусловливает в каждом новом случае проявление у них внимания к иным, чем прежде, его сторонам. Но обусловленность различий в понимании одной и той' же личности разными людьми тем'и частными задачами, которые' каждый из них 'решает в (процессе общения, — не единственное объяснение причин расхождения в их понимании этого человека. В опыте, когда учителя излагали свое понимание личности конкретных учащихся, имели место случаи, когда работающие в одном коллективе и даже находящиеся; по отношению к учащимся в одинаковом положении педагоги (воспитатели одного : и того же класса в интернате) расходились в оценке личности того или иного школьника. Как показал анализ, это явление может быть результатом действия многих причин.

Часть выявившихся различий объясняется неодинаковой осведомленностью воспитателей о поведении характеризуемых учеников в разных обстоятельствах. Сюда относятся случаи, 'когда, высказываясь о характере школьника, воспитатель опирается на свои впечатления, образовавшиеся в процессе наблюдений за поведением ученика только в узкой сфере совместной деятельности" и общения с ним. Этим, в частности, объясняется большее единодушие педагогов в оценке характерологических качеств ярких (положительно и отрицательно) активных школьников и одновременно большой разнобой в оценках характеров так называемых «середнячков» и пассивных в школьных делах учеников. В эту группу входят также случаи, когда воспитатель, формулируя свое мнение о характере школьника, не делает поправки на помехи и отклонения в его поведении, вызванные особенностями взаимоотношений, сложившихся между этим школьником и самим воспитателем, когда, стало быть, ситуационная форма поведения принимается за широко и постоянно проявляемую.

Другая часть различий в толковании характера одного и того» же учащегося разными. воспитателями объясняется тем, что индивидуальные 'Представления о том психологическом содержании,

170

которое надо иметь в виду, говоря об определенной черте характера, не полностью тождественны, даже если все учителя считают, что эти черты должны быть высоко развиты в характерах школьников. Одни из воспитателей, например, не называют ученика недисциплинированным, если видят, что для него характерны дисциплина «борьбы и преодоления» (Макаренко), активный поиск поведения, наиболее полезного коллективу. Для других ученик дисциплинирован, если он тих, послушен, исполнителен, а иногда даже безлик.

Такой же разнобой в знаниях воспитателей обнаруживается, когда они высказывают свое понимание и многих других качеств личности. Например, из 25 педагогов, которых мы попросили сказать, какого человека они считают умным, 8 испытуемых связали это качество исключительно с широтой знаний, 9 человек заявили, что, по их мнению, умный человек тот, у которого развита способность находить оптимальный способ поведения в данных обстоятельствах. Один человек в этой группе утверждал, что к умным надо причислять людей, умеющих учиться на ошибках, другой — считал умными тех, кто не проходит мимо нового, прогрессивного. Один из преподавателей подчеркнул, что умные, в отличие от других людей, обладают выраженной способностью раскрывать взаимосвязи между явлениями, другой — относил к умным тех, кто все делает последовательно и аккуратно. Один связывал это качество с «выраженной подвижностью нервной системы человека». И, наконец, трое испытуемых раскрыли свое понимание умного человека, дав описание его облика и поведения. Например, один из них, отвечая на наш вопрос, сказал: «У умного — высокий лоб, внимательные глаза (острый взгляд). Чаще всего умный человек спокойный, внимательно следит за всеми и всем. Для него характерна уверенность во взгляде и поступках».

Воспитатели, далее, могут вкладывать одно и то же содержание в такие, например, понятия, как «трудолюбие», «коллективизм», «инициативность», «самостоятельность» и др., но у них могут не совпадать конкретные представления о том, как сильно и широко у ученика должна проявляться тенденция к совершению в определенных условиях определенных (поступков, чтобы можно было бы сказать о высоком, среднем или низком уровне сформи-рованности у него названных черт. И в результате одни из них •считают, что развитие характера данного школьника или формирование той или иной черты у него достигло желательного для этого возраста максимума, а другие полагают, что до. достижения такой проектной отметки ему еще более или менее далеко.

Эти факты одновременно свидетельствуют о том, что каждый из воспитателей руководствуется при оценке развития как характера учащегося в целом, так и отдельных черт, . его составляющих, определенным представлением — «эталоном», с которым он сопоставляет свои впечатления, накопившиеся о каждом школьнике.

171

Эти «эталоны» соединяют в себе как идейный, так и образный запас знаний о людях, накопленный воспитателем. Каждый из них есть своего рода 'сплав 'Сформулированных в моральном кодексе строителя коммунизма общегражданских требований к советскому человеку вообще и к школьнику в частности, 'преломленный воспитателем через личный опыт совместной деятельности и общения с разными людьми, в том числе и с учащимися того возраста, к которому относятся характеризуемые школьники. В силу неодинаковости этого опыта, разной степени анализа и обобщения его каждым педагогом «эталоны», которыми воспитатели пользуются как измерителями развития личностных качеств каждого учащегося, '. полностью не совпадают.

Очевидно, мы вправе предполагать, что все выявленные выше зависимости, влияющие на содержание формирующихся у разных учителей понятий о личности учащегося, имеют более общее значение, что они дают о себе знать не только в сфере общения педагога и школьника.

Выявляя значение деятельности в образовании знания о личностных качествах ее участников, необходимо видеть и те «белые-пятна», которые в таком знании могут быть. При взаимодействии людей только в условиях одного вида деятельности, а тем более в условиях ее отдельных проявлений у субъекта часто формируется бедное, одностороннее и порой просто неправильное понимание другого человека.

Мы. провели 'изучение понятий, формирующихся у учащихся о, личности каждого из работающих с ними педагогов. В содержа- ние этих понятий оказались включенными главным образом та- • кие стороны и черты личности учителя, от которых зависит успех-; или неуспех его учебно-воспитательной деятельности и которые ';. в этой деятельности наиболее ярко проявляются.

Свое мнение об особенностях личности 15 учителей нам высказали пятьдесят юношей и девушек, только что окончивших среднюю школу. Все их суждения тю содержанию четко подразделяются на одиннадцать групп. Молодые люди высказывались об идейной убежденности своих бывших наставников, отмечали их общий культурный уровень и широту знаний. Абсолютно все опрошенные дали оценку педагогическому мастерству учителей (насколько хорошо каждый из них вел свой предмет). В характеристиках содержались также высказывания выпускников школы об отношении каждого из учителей к своим обязанностям (любит ли он. педагогическую работу или не вкладывает в нее души). В личности учителей отмечались также в ряде случаев отношение каждого из них к себе, качества ума, воли, эмоционально-динамические качества и были предприняты отдельные попытки решить, насколько характеризуемый учитель в целом отвечает имеющемуся у каждого школьника идеалу воспитателя. Все без исключения характеристики содержали оценку отношения каждого' учителя к учащимся. Особенности этого отношения, по сравнению»

172

с другими проявлениями личности учителя, были осмыслены недавними выпускниками школы более полно и детально.

В содержании сформировавшихся у юношей и девушек понятий о личности каждого из их бывших учителей оказались отображенными лишь такие качества последних, о которых школьники могли заключить, наблюдая за действиями и поступками учителей в обстановке школы.

Односторонний и ограниченный характер понятия о личности учителя, которое формируется у школьников, хорошо виден и при непосредственном ознакомлении с их высказываниями об учителях. Вот несколько таких высказываний: «Преподаватель химии — Е. А. Б-ч — добрая, чуткая женщина. Пользуется у учеников истинной любовью, иногда в ущерб авторитету педагога. Хорошо знает предмет, хорошо ведет уроки, но недостаточно требовательна к ученикам. Очень мягкий человек, что все-таки я считаю ее недостатком. Уроки проводит живо и интересно, ценит юмор учеников и разрешает его проявлять, поэтому атмосфера на ее уроках очень шумная, но в границах допустимого, и деловой характер урока от этого не теряется. К ученикам относится как к взрослым сверстникам, что, видимо, правильно. Немного больше твердости и немного меньше мягкотелости — лучшего педагога трудно вообразить» (автор характеристики Д. ).

«С-ва М. Н. — завуч школы. Блестящее знание предмета выделяло ее среди других учителей. Присущие ей чуткость и отзывчивость, непримиримость к нарушителям и отсутствие штампов в работе, а также высокая эрудиция и внутренняя культура вызывали у учеников уважение к М. Н. Я не слышал из ее уст высокопарных речей. В каждом ее шаге чувствовалась партийность, но не на словах, а в делах. Нужно сказать, что я не был ее любимцем и не раз попадал под ее «огонь», но справедливости ради нужно добавить, что у нее не было любимцев» (автор характеристики Л. ).

Особенность формирования у человека понятия о другой личности, зависящая от характера объединяющей людей конкретной деятельности, что сообщает содержанию этих понятий известную односторонность, ярко выступает и в тех характеристиках, которые дают руководители производственных коллективов отдельным работникам.

Вот, например, две характеристики, данные старшим мастером одного из цехов Кировского завода Ленинграда отдельным рабочим этого цеха, которые также иллюстрируют указанную особенность. «Тов. С-на Ольга Михайловна окончила техническое училище. В механический цех пришла токарем 4-го разряда. Тов. С-на учится на 2-м курсе техникума и продолжает работать токарем. Общественной работой занимается с удовольствием. Член комсомольского бюро, ведет культурно-массовый сектор. Хорошая спортсменка. В этой работе активности хоть отбавляй. Но общественная комсомольская работа плохо увязывается с производст-

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|