- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

Аннелиз Ф. Корнер 18 страница

14. Взаимоотношение с дикими, опасными или фантастическими животными (8).

15. Взаимоотношения родительских образов (1).

Предполагается, что картинки следует предъявлять по шесть за раз (они и расформированы в такие группы) в течение двадцати терапевтических сеансов. Порядок предъявления точно не установлен, но представлен порядок нумерации картинок, который достаточно точно совпадает с последовательностью предъявления. В качестве альтернативы картинки можно группировать по содержанию, субъективному смыслу или по теме. Так, например, категория 16, рискованные и опасные предприятия, включает в себя примеры из групп № 2, 7, 11 и 14, означенных

выше.

При предъявлении инструкции особое ударение ставится на необходимость сочинять рассказ такой длинный, сложный или неуместный, как захочет ребенок, причем совершенно отсутствует указание на типичное для ТАТ обязательное наличие начала, середины и заключения, но исследователь должен сообщить об этом ребенку, если рассказ начинает принимать исключительно вид описания, или даже самому составить историю, если он сочтет такой шаг необходимым. Пикфорд описывает некоторые способы использования картинок терапевтом. Стоит отметить, что автор все время говорит о «терапевте», а не об исследователе; иногда оговаривается необходимость анализа, иногда — сотрудничество психолога с аналитиком. В любом случае предполагается, что тест может успешно применяться для того, чтобы помочь ребенку разобраться с собственными мечтами, фантазиям и снами; в качестве альтернативы предлагаются интерпретации разного уровня. И наконец, предполагается, что эта методика может представлять определенную ценность для психолога, работающего в сфере образования, так как она способна выявить проблемы в школе и дома, которые могут оказывать прямое воздействие на успехи ребенка в обучении. Пикфорд называет это консультированием и разграничивает с терапией, непосредственное назначение которой — осознание, постижение в рамках концептуальнной структуры глубинной психологии.

В этой связи Рут Бувье (Ruth Bowyer) перечисляет характеристики картинок, которые делают их игровым материалом и позволяют эффективно выполнять функции такого рода. Так, ребенок сам, с предвкушением удовольствия, может вскрывать упаковки из шести картинок, особенно если эта стандартная процедура повторялась на протяжении ряда терапевтических сеансов, что позволяет ребенку чувствовать себя в безопасности и получать от процедуры удовольствие. Были описаны также и другие игровые методы, такие как, например, обмен карточками между членами группы детей или перепечатывание ребенком на печатной машинке собственного рассказа под диктовку преподавателя или терапевта и множество других.

Приводятся список распространенных толкований картинок, а также таблица нормативных показателей отдельно для мальчиков и для девочек, варианты идентификации изображенных человеческих фигур. Группы могут включать в себя разное количество членов (некоторые из них совсем небольшие), и все в основном хотят знать, что же собой представляет нормальный ответ и как делать вывод на основании отклонений от нормы.

На этот счет также опубликованы некоторые таблицы, в которых отражена процентная корреляция случаев для выборки маленьких пациентов клиники Детского консультирования в Глазго, где картинки предположительно могут иметь «терапевтическую» или «диагностическую ценность». Однако критерии для этого приписывания не указываются.

Лучшим объяснением сути РРР может послужить следующее высказывание: несмотря на то, что эта методика пренебрегает четкими психометрическими стандартами, ее гибкость, отсутствие ригидности делают особенно очевидной гипотезу о том, что она существует для того, чтобы помогать исследователю, а не исследователь существует для того, чтобы ее проводить.

КАРТИНКИ ПРО БЛЭКИ

THE BLACKY PICTURES

Третья ТАТ-методика, основанная на психоаналитической теории, — это «Картинки про Блэки» с подзагаловком следующего содержания: «Методика для изучения динамик личности». Тест Блэки изначально был определен автором, Джеральдом Блюмом (Gerald Blum), основным инструментом в исследовании психоаналитической теории психосексуального развития. Год спустя (в 1950 г.) она была опубликована как модифицированная проективная техника; использование термина «модифицированная», судя по всему, объясняется тем, что наряду с составлением рассказов по стандартным инструкциям к ТАТ требовался и опрос. Стимульный материал, изображающий жизненные коллизии семьи собак, производит впечатление предназначенного для детей. Однако тест разрабатывался для взрослых; адаптированный детский вариант отличался от своего прародителя в том, что в заданиях с открытыми ответами их заменили на ответы на множественный выбор.

Главный герой, Блэки, которого кто-то назвал «неуклюжей» собакой, испытуемым-мужчинам представляется как сын, женщинам — как дочь Папы и Мамы. Также в семье есть сиблинг Блэки неопределенного пола по имени Типпи, когорый(ая) оказался белым. Родители-собаки, сильно напоминающие диснеевского Плуто, — белые с черными пятнами. У Мамы длинные человеческие ресницы и бант на ошейнике.

Тест может проводиться как индивидуально, так и в группе с применением слайдов, на каждый рассказ отводится около 2 минут. Набор состоит из 12 картинок, первая из которых просто знакомит испытуемого с персонажами. Последующие картинки предъявляются с небольшим вводным утверждением вначале. Эти утверждения представлены ниже в виде списка наряду с описанием картинок и авторским замечанием касаемо фазы психосексуального развития или типа объектных отношений, на выявление которых направлена каждая картинка (для уверенности, запомним, что Блэки (Б) здесь всегда «он».)

Т. Оральный эротизм. «Это Блэки и его Мама». Б сосет мамину грудь.

II. Оральный садизм. «Это Блэки с маминым ошейником». Блэки терзает собачий ошейник с отметкой МАМА.

III. Анальный садизм. «Это Блэки облегчается». Ряд из четырех собачьих конурок, на которых написаны имена тех, кто живет в каждой из них. Б роет землю в промежутке между теми домиками, которые помечены МАМА и ПАПА.

IV. Эдиповы переживания. «Вот Блэки наблюдает за мамой и папой». Б за кустом подглядывает почти человеческие объятия между своими отцом и матерью.

V. Чувство вины, связанное с мастурбацией. «Вот Блэки открывает для себя вопросы пола». Б вылизывает свои половые органы.

VI. Страх кастрации (для мужчин) или «зависть пенису» (для женщин). «Блэки наблюдает за Типпи». Типпи с завязанными глазами, ее/его хвост лежит на доске для разделки; в воздухе завис нож (неясно, держит ли его кто-нибудь), который вот-вот опустится.

VII. Положительная идентификация. «Это Блэки и игрушечная собака». Б держит лапку над маленькой деревянной собачкой на колесиках.

VIII. Соперничество сиблингов. «Вот Блэки наблюдает за своей семьей». Папа и Мама ласкают Типпи, Б смотрит.

IX. Чувство вины. «Блэки очень расстроен». Б, дрожащий и взмокший, выслушивает нагоняй от разъяренного (выполненного в светлых тонах) собачьего ангела.

X. Позитивный эго-идеал (для мужчин); объект любви (для жен-шин). «Блэки снится сон». Б спит, ему снится сон об элегантной черной собаке.

XI. Объект любви (для женщин); позитивный эго-идеал (для женщин). «А вот Блэки снится другой сон». Так же, как в X, только собака женского пола.

Для испытуемых женщин порядок предъявления картинок X и XI обратный. Как мы еще убедимся, субъективный смысл картинок тесно связан с перегруженной психоанализом теорией, о чем уже говорилось в этой статье в отношении CAT.

Выделенные курсивом утверждения (картинки III и V) были переформулированы, так как оказалось, что без этого ситуации часто понимались неверно. Это допущение приобретает особый смысл в глазах того, кто предполагает, что в практике проведения проективных методик принято избегать попыток навести испытуемого на некий конкретный ответ. Также может создаться впечатление, что комментарий к картинке VIII, возможно, чересчур сложен для восприятия, к тому же это может означать, что на картинке изображена типичная для семьи Блэки ситуация.

После того как испытуемый составит рассказ по определенной картинке, он должен ответить на шесть вопросов, выбирая понравившийся ему ответ; в качестве примера приведем вопросы по картинке II (оральный садизм):

«Что Блэки будет делать с маминым ошейником?»

(а) Он ему надоест, и Блэки оставит его валяться на земле.

(б) Принесет маме обратно.

(в) Злобно разорвет его на кусочки.

Так как вопросы предшествуют предъявлению следующей картинки, возникает риск появления эффекта заражения. И опять же, некоторые вопросы предполагают определенное толкование ситуации на картинке, например: картинка X (позитивный эго-идеал): «Почему Блэки хочет стать таким же, как образ в его мечтах?» (предложено четыре варианта ответа). •

В заключение, по аналогии с определением пределов по Роршаху, субъекту предлагается рассортировать картинки на те, которые ему понравились, и те, которые ему не понравились, из которых он должен выбрать самую понравившуюся и самую непонравившуюся. Данные всех этапов процедуры (спонтанного рассказа, опроса и сортировки) обрабатываются в совокупности с получением показателей по всем тринадцати «измерениям». Они сходны с определенями, присвоенными одиннадцати картинкам, только «анальный садизм» подразделен на «анальное сдерживание» и «анальную разрядку», а «объект любви» — на «нарциссический объект любви» и «аналитический объект любви (от которого существует эмоциональная зависимость)», последнее указывает на то, что выбор объекта основан на ранних переживаниях, связанных с зависимостью.

Результаты по каждому измерению регистрируются по трем уровням вовлеченности: «очень сильная», «умерено сильная» и «незначительная или отсутствующая». Оценки выявляются из четырех «источников»: уже оговоренные рассказ, предпочтения и опрос, а также относящиеся к теме комментарии, то есть ссылки на конкретную тему (например, соперничество сиблингов), сделанные в процессе ответа по картинке на другую тему. Каждый источник оценивается как «продуктивный» или «непродуктивный». Оценка «очень сильная» присваивается на базе трех из четырех показателей «продуктивный» по источникам; «умеренно сильная» — двух, а «незначительная или отсутствующая» — одного иди опять же отсутствия.

Из всего вышесказанного становится ясно, что «Тест про Блэки» может применяться только в рамках концепции, для изучения которой он и был составлен. И в самом деле, выдвигались предположения, что Блюм структурировал свои картинки и опросы так, чтобы ответ соответствовал теории. Однако, вероятно, по причине наличия объективной системы обработки результатов (которая весьма легка в применении, несмотря на кажущуюся сложность), методика завоевала широкую известность в качестве инструмента исследования. Даже сам автор демонстрирует большую заинтересованность в применении своего детища на исследовательском поприще.

Немалые сомнения вызвало и утверждение Блюма о том, что как мужчины, так и женщины с легкостью причисляют Блэки к представителям своего пола. Были получены доказательства противоположной точки зрения, от самых невероятных, из разряда анекдотов, до результатов факторно-аналитических исследований. В этой связи следует обратить внимание на различие между приписыванием пола в контексте исследования и

идентификацией с центральным персонажем в нормальных условиях в клинической практике. Тем не менее существуют определенные основания считать правомерным расхожее мнение о том, что сами представления о собаке вызывают ассоциации с такими «мужскими» характеристиками, как агрессивность и т.д. Значительно большее значение имеет тот факт, что парадигма психосексуального развития, представленная в картинках про Блэки, возможно, относится скорее к мужскому развитию, нежели к женскому. Попытки решить подобные проблемы заключались в замене главного героя — собаки на кошку. Такие попытки делали Кинг и Кинг (King and King) и Робинсон (Robinson), причем первый из них использовал только «фронтиспис» Блэки и создал свой набор .слайдов под названием «Уйти, котенок». Испытуемые обоего пола фактически единогласно относили главного героя к мужскому полу (95%) в обоих случаях. Это открытие следует рассматривать с точки зрения лингвистики, то есть тенденция в ситуации выбора говорить скорее «он», чем «она». Такое заявление может показаться тривиальным, но это указывает на необходимость соблюдать осторожность с определением идентификации с противоположным полом в ответах по методикам, подобным указанной, у испытуемых женского пола. Результаты исследования Робинсона также оказались по большей части неутешительными, зато обозначились различия в том, что касается вновь подтвержденных оцениваемых измерений Блюма.

Ряд вопросов возникает также и в связи с «чернотой» Блэки (Черныша); они касаются как расовых установок*, так и возможных символических значений черного цвета, не говоря уже о вероятности появления «черного» шока, как в Роршахе. Разумеется, Блэки на картинках очень черный. Эти картинки, например, коробят мой эстетический вкус (причем не только сам Блэки, но и его белые и не совсем белые родственники), посему мне остается только досадовать, что не к месту пришлись те изобретательность и остроумие, при помощи которых должно было произойти усовершенствование методики. Однако Кляйн, которая провела масштабное исследование на базе «Картинок про Блэки», утверждает, что при помощи данной методики удалось получить доказательства верности психоаналитического учения в том, что касается прегенитальных фаз психосексуального развития.

«ПАТТЕНУА»

Весьма интересный вариант Теста Блэки, практически неизвестный в англоговорящих странах, — это «Le Test PN» Луи Кормана (Louis Corman). PN — это сокращение от Паттенуа, клички центрального персонажа, поросенка с черной задней левой ногой, а у его матери такое же черное пятно на заднице. Семья Паттенуа менее антропоморфна, чем семья Блэки, к тому же в этой методике имеется в наличии более широкий спектр ситуаций — всего семнадцать — кульминационной является встреча со свиньей-феей, которая обещает исполнить три желания Паттенуа, а какие это будут желания, предстоит придумать ребенку-испытуемому. На картинках также присутствуют другие животные и люди, что позволяет расширить спектр установок за пределы семейных.

В отличие от методики Блэки, PN проводится только индивидуально, так как основная идея методики заключается в том, чтобы позволить испытуемому выбрать любые понравившиеся ему картинки, расположить их в каком угодно порядке и составить продолжительный связный рассказ. Анализ результатов не представляет особой сложности, но здесь мы такой материал приводить не будем. Заверения автора методики в гибкости методики выглядят обоснованными, и я без всякого сомнения заявляю о личном предпочтении PN перед Блэки,

ТЕСТ РИСУНОЧНОЙ ФРУСТРАЦИИ РОЗЕНЦВЕЙГА THE ROSENZWEIG PICTURE-FRUSTRATION STUDY (P-F)

Тест Рисуночной фрустрации Розенцвейга (P-F) отличается от трех предыдущих методик в двух аспектах: во-первых, положенная в его основу теория, хотя и психодинамическая по сути, в меньшей степени связана со специфическими психоаналитическими идеями; во-вторых, несмотря на тот факт, что от испытуемого требуется «свободный» ответ в том смысле, что его придумывает сам испытуемый, ответ этот по условию ограничен фразой, которая вложена в уста другого персонажа на картинке. Эта методика не предусматривает составление рассказов, и сами ситуации, в чем мы убедимся далее, более структурированы, чем в любой другой методике ТАТ-типа. Тест P-F также является старейшим из всех приведенных тестов, первое издание которого датируется 1942 г., и самым популярным из них.

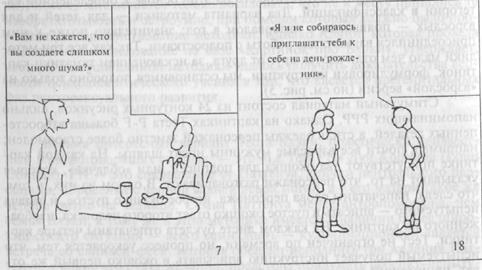

Исследование, как уже видно из его названия, направлено на изучение реакций испытуемого на фрустрирующие и другие потенциально «опасные» ситуации и отнесение его на этой основе к определенной категории в классификации. Два варианта методики — для детей и для взрослых — появились с интервалом в год; значительно позже к ним присоединился вариант для работы с подростками. Так как все три методики мало чем отличаются друг от друга, за исключением тематики картинок, формулировки инструкции, мы остановимся подробно только на «взрослой» версии (но см. рис. 5).

Стимульный материал состоит из 24 контурных рисунков, сильно напоминающих РРР. Однако на картинках Теста P-F больше второстепенных деталей, а стиль одежды персонажей заметно более старомоден; например, почти все взрослые мужчины носят шляпы. На каждой картинке присутствуют два окошка для подписей, или «облачка», которые указывают на то, что персонажи разговаривают. В одном из них, в том, что слева, напечатаны слова персонажа, второе окошко пустое, и задача испытуемого — вписать в пустое окошко ответ второго человека, изображенного на картинке. На каждом листе буклета отпечатаны четыре картинки. Тест не ограничен по времени, но процесс ускоряется тем, что испытуемый получает инструкцию вписывать в окошко первый же ответ, пришедший ему на ум, и работать максимально быстро.

Концепция, положенная в основу этой методики, — это гипотеза Фрустрации-агрессии или, по крайней мере, та ее часть, где речь идет о

том, что фрустрация неизбежно вызывает агрессию. Тем не менее, кроме этого может иметь место и фрустрационная толерантность, из чего следует, что агрессия, вызванная фрустрируюшей ситуацией, не всегда проявляется открыто, а может и вовсе отрицаться. Классификация описанных выше типов агрессии основана на направленности агрессии («внутрь», «вовне» или отрицание) и типе реагирования, который можно интерпретировать как указание на то, какой аспект ситуации является самым актуальным в переживании фрустрированного человека, то есть человека, чей ответ нужно придумать и с кем по идее идентифицирует себя испытуемый.

Термин «фрустрация» употребляется в самом широком-смысле: ведь на самом деле во втором типе ситуаций, к которому мы еще вернемся, скорее первый говорящий, чем второй, оказывается «фрустрированным». Так, на картинке № 5 покупательница, стоящая у магазинного прилавка, заявляет продавцу: «Вы уже в третий раз заставляете меня приносить вам обратно эти совершенно новые часы, которые я купила всего неделю назад, — они каждый раз останавливаются, как только я прихожу домой». Дело в том, что в ситуациях такого рода человек, в данном случае — второй персонаж, продавец на картинке, оказывается мишенью для упреков и обвинений, что также толкуется как фрустрация.

Для этого типа ситуации Розенцвейг подобрал не самое удачное определение — «блокада суперэго», в противоположность явным фрус-трирующим ситуациям, которые он назвал1 «блокадой эго». По его определению, при блокаде суперэго «фрустрируюший» уже испытал на себе блокаду эго, обычно от рук человека, с которым он теперь разговаривает.

Рис. 5. Тест Рисуночной фрустрации Розенцьейга

«Взрослый» вариант (слева); «Детский» вариант (справа)

Агрессия может быть:

1. Направленная вовне, на окружающих и окружающую среду; это экстраагрессия (Е).

2. Направленная внутрь, на самого себя; интраагрессия (I).

3 Избегаемая, то есть фрустрация и другие переживания такого

рода отрицаются; это носит название имагрессия (М). Типы реакции таковы:

1. Препятственно-доминантные (0-D), когда обвинения направлены на актуальную ситуацию или препятствие, послужившее причиной фрустрации. В записи этот тип реакции обозначается при помощи знака прим (,) к букве, указывающей направление агрессии.

2. Эго-защитные (E-D), когда человек фиксирован на своих переживаниях; кодовые буквы используются сами по себе, без каких бы то ни было значков.

3. Необходимо-упорствующие (N-P). Снова не самое удачное определение, упор делается на «решение», на результат или на меры. Для обозначения этой категории применяются строчные буквы.

Полученные категории типов реагирования следует объединить с тремя видами направленности агрессии, в результате чего получается 9 «факторов оценки», названия которых в таблице 3 выделены курсивом. Следует отметить, что термины «экстрапунитивность», «интропунитив-

Таблица 3 «Факторы оценки» для Теста Рисуночной фрустрации Розенцвейга.

| Экстраагрессия | Интраагрессия | Имагрессия | |

| O-D | Е' Экстрапедетивная Настойчиво подчеркивается наличие фру- | I ' Интрапедетивная Фрустрирующее препятствие не воспринимает- | М' Импедетивная Препятствие и т.д. минимизируется или полнос- |

| стрируюшего препят- | ся как таковое, даже ка- | тью отрицается | |

| ствия | жется полезным, выгод- | ||

| ным | |||

| E-D | Е Экстрапунитивная Обвиняется человек или предмет окружа- | I Интрапупитивная Испытуемый винит во всем только себя | М Импунитивная Ситуация неизбежна, с «фрустратора» снимает- |

| ющего мира | ся вся ответственность | ||

| Е | I | ||

| Испытуемый агрессивно отрицает свою | Испытуемый признает свою вину, но особого | ||

| ответственность | преступления в совер- | ||

| шенном не видит | |||

| N-P | е Экстраперзиспшвная Ожидается, что решением проблемы зай- | i Интраперзистивная Испытуемый предлагает варианты компенса- | m Нмперэиставная «Время — лучший лекарь» |

| мется кто-то другой | ции |

ность» и «импунитивность» изначально применялись для обозначения тех самых трех «направлений агрессии». Вообще, почти вся литература, посвященная тесту Розенцвейга, приводит именно эту раннюю терминологию. Однако эти термины, по словам Бьерштедта (Bjerstedt) и других исследователей, были плохи тем, что придавали слишком большое значение «пу-нитивным» (карательным) аспектам поведения испытуемого.

Приведенные в таблице 3 определения представляют собой выжимки из определений самого Розенцвейга. В таблице присутствуют два варианта реакции по эго-защитному типу, один из которых отмечен подчеркиванием, но не получил отдельного названия. Не всегда легко, более того, не всегда возможно однозначно отнести ответ к определенной категории, пользуясь в качестве критерия только этими «определениями»; могут возникнуть вопросы по причине сходства I и М. Розенцвейг в случае возникновения проблем рекомендует отдавать предпочтение тому фактору, который располагается ниже по таблице. В рамках пространственной организации таблицы (составленной автором этой статьи, а не Ро-зенцвейгом) это значит, что в конкретной колонке вы должны спуститься как можно ниже, в результате чего получается, что препятствен-но-доминантные ответы уступают эго-зашитным: поиск или принятие варианта решения проблемы представляет собой более «зрелый» образ действий.

Розенцвейг также указывает, что иногда необходимо оценить два (реже три) фактора; особенно он выделяет то, чему дал название «оценка истинной комбинации», охватывающая те случаи, когда склонности и установки, обычно компенсаторные, по сути своей едины. В качестве примера можно привести ответ по типу «зелен виноград», который указывает на ослабление фрустрации (Е) путем преуменьшения желанности изначальной цели (М'). Примером здесь служит ситуация 8, когда на заявление «Твоя девушка пригласила меня сегодня вечером на танцы — она сказала, что ты не пойдешь» человек отвечает так: «Да кругом других полно».

Прилагаемые к методикам руководства по применению содержат довольно подробные образцы обработки результатов, в том числе и те случаи, когда результаты «невозможно оценить», то есть те, которые не могут быть обработаны без дополнительного изучения.

На этом уровне обработка результатов идет практически точно по схеме Роршаха, то есть более конкретно это можно определить как распределение ответов по категориям. Ниже мы попытаемся изложить упрощенную версию того, какая информация должна присутствовать в конечном варианте регистрационного бланка.

1. Рейтинг групповой конформности (GCR), аналог категории Р из Роршаха, но выраженный в процентах.

2. Профили. Таблица относительной встречаемости факторов, каждый из которых берется по отдельности и группируется по принципу а) направленности агрессии и б) типа реакции. В качестве заключительного этапа две последних группы выражаются в процентах, что позволяет учитывать при обработке неоцениваемые факторы и т.д.

3. Паттерны, представляющие собой сопоставление полученных процентных показателей, сгруппированных так, как указано выше, и поодиночке, когда отмечаются только три наиболее часто встречающихся. Условные обозначения, используемые при регистрации, указывать не стоит.

4. Тенденции, показатели изменений преобладающего типа ответов во второй половине теста по сравнению с первой: для каждого «типа реакции», для всех трех в совокупности и в отношении направленности агрессии.

В детском варианте методики также подлежат регистрации определенные паттерны «суперэго»; они подсчитываются на основе частоты встречаемости вариантов Е и I, а также их связь с «прямыми» эго-защит-ными факторами.

Руководство к методике для взрослых содержит таблицу практически всех поддающихся количественным измерениям норм, выведенных на основе тестирования выборки из 460 молодых мужчин и женщин в возрасте от 20 до 29 лет; женщин и мужчин было фактически поровну. Преобладающей направленностью агрессии оказалась направленность вовне, преобладающий тип ответа — эго-защитный. Нормативы для детей основаны на результатах выборки из 256 человек, возраст членов которой варьировался от 4 до 13 лет. Единственной устойчивой тенденцией оказалась тенденция к снижению экстраагрессии с возрастом при одновременном повышении показателей по двум другим «направленностям».

Ранние попытки проведения соответствующих методик на детях и взрослых показали, что половые различия несущественны. Более позднее исследование с применением подростковой версии, в свою очередь, смогло выявить, что юноши более агрессивны, чем девушки (или становятся таковыми), что, возможно, является следствием их более соревновательных отношений со старшим поколением. Этот более высокий уровень агрессивности проявился как для «позитивной» (необходимо-упорствующей), так и для «негативной» (эго-защитной) агрессии.

Методика, разумеется, предоставляет довольно ограниченное поле для исследовательской деятельности, поэтому не стоит надеяться на то, что у вас получится составить всеобъемлющее описание личности на основе полученных в результате ее проведения данных. В раннем описании лежащей в ее основе базовой «схемы» в «Исследовании личности» Меррея Розенцвейг особенно настаивает на том, что она определяет тип реакции, а не тип личности. Тем не менее Розенцвейг там же приводит схему, в которой эти типы субъективного реагирования на фрустрацию могут быть соотнесены с эмоциями, которые испытывает человек, типами заключений, которые могут быть сделаны, защитными механизмами и нарушениями психики. И разумеется, нет никаких оснований для того, чтобы утверждать, что характерные типы реакции или переживаний нельзя рассматривать как самую что ни на есть реальную часть личности. У кого-то может возникнуть искушение создать «измерение личности», но, по утверждению Розенцвейга, статистические методики, пригодные для того, чтобы такое измерение можно было разработать, неприменимы к проек-

202 ПроеКтивные методы

тивным методикам (или, по его выражению, «полупроективным»), к которым относится Тест Рисуночной фрустрации Розенцвейга. Это имеет особое значение в свете вопроса об оценке надежности частей теста, которая требует наличия гомогенности в его заданиях. Задания, составляющие тест Розенцвейга, в этом смысле откровенно неоднородны, в чем непременно убедится каждый, кто займется его проведением или изучением. Будут варьироваться и переживания (и действия) в отношении ситуаций теста в различных обстоятельствах. Но при всем при этом Розенцвейг и его помощники- смогли выявить достаточно высокие показатели ретестовой надежности методики; для взрослого варианта коэффициенты варьировались от +0,71 для испытуемых мужского пола по N-P до +0,21 (единственный непоказательный коэффициент из 14) для испытуемых женского пола по GCR. Показатели надежности частей теста для тех же испытуемых оказались намного более низкими; была также обнаружена единичная негативная корреляция (для женщин в том, что касается интрагрессии). Эти результаты имеют под собой весьма немногочисленное количество испытуемых (45 мужчин и 30 женщин), но они совпадают с одним из аспектов основополагающего постулата проективных методик, который заключается в том, что ответы по проективным методикам, как и восприятие, выборочны. Каждая методика, которая отличается высоким уровнем однородности занятий, становится таким образом в некоторой мере перегруженной; раскрытие значимых вариаций в качестве ответа не менее ценно, чем демонстрация устойчивых паттернов поведения.

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|