- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

Рим, 30. ТАСС. 9 страница

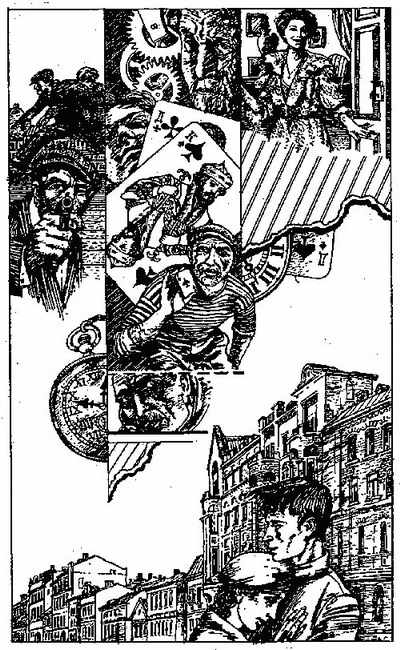

Последняя фраза настораживала, и я отложил оба письма в сторону, бегло просмотрел письма матери – все они были давние – и принялся за счета и телеграммы. Среди них тоже вроде ничего не было интересного.

Нет, все‑ таки это письмишко любопытное. «Если он появится на твоем горизонте, будь с ним поосторожнее, голубушка». Мимо такой фразы проходить, пожалуй, не стоит, хотя, скорее всего, подруга имеет в виду дела амурные. Но такие вещи, как убийство, придают даже обычным выражениям довольно мрачную окраску. Интересно, кто такой этот самый «Мое приключение»? Наверное, только актриса и может так назвать своего знакомого! Кстати говоря, и с нею, с этой Ирой, тоже следует потолковать: судя по письмам, она была Ларисе довольно близким человеком… Я посмотрел обратный адрес Иры на конверте: «Москва, Божедомка, 7, кв. 4» и невразумительная закорючка. Ну, фамилию я у Нади спрошу, это не проблема… И в то же мгновение в голове ослепительно полыхнуло воспоминание: Божедомка, 7! Божедомка, 7! Ведь там живет женщина, любовница Фокса! Ингрид Карловна Соболевская!

Я в растерянности встал. Ничего себе сыщик, прах тебя побери! «Мое приключение»… Вот оно, приключение‑ то! Я, как дурак, выламываюсь: «Алиментщика ищем, то да се», точно она не знает, какой нам алиментщик нужен. Не зря же она Ларису об осторожности предупреждала. Вот оно как все сомкнулось, а?.. Хорош же я, дубина стоеросовая, неделю такое письмо в сейфе держу! Ну конечно же подпись «Ира» – сокращенное от «Ингрид», как же мне в голову‑ то не пришло? Ой, Глеб когда узнает, стыдухи не оберусь!..

Но сюрпризы в этот день хлынули косяком, и, если Жеглов решит мне оторвать голову, прав будет стопроцентно. Дверь в квартиру четыре дома семь на Божедомке мне отворила молодая красивая женщина, тихо сказала:

– Я знала, что вы вернетесь…

Вгорячах хотел я ответить ей, что коли знала, то нечего было занятым людям голову морочить, а выкладывала бы все как есть, но сдержался – старшина Форманюк говаривал в таких случаях: «Ротный, ты сердишься, – значит, ты не прав». Мало ли какие у нее были причины помалкивать! Но дипломатничать я с ней не стал и спросил прямо:

– Вы мне почему не сказали, что ваше замечательное «приключение» – Фокс – причастен к убийству Ларисы Груздевой?

Она и так бледная была, а тут совсем побелела, стиснула руки, прошептала, словно криком прокричала:

– Нет! Не‑ ет!.. Я только тогда об этом подумала, когда вы ко мне пришли…

– Неправда! Вы Ларису давным‑ давно предупреждали об опасности в письме.

Она досадливо покачала головой:

– Не то, не то… Я совсем другое имела в виду…

– А именно?

Она поднялась, взяла папиросы, закурила. Отвернулась к окну, долго молчала, и по ее прерывистому дыханию я догадался, что она плачет. Но мне ждать некогда было, я поторопил ее:

– Так что же вы имели в виду, когда написали: «Будь с ним поосторожнее, голубушка»?

Не поворачиваясь ко мне, она сказала:

– Есть вещи, о которых женщине очень трудно говорить… И я бы никогда вам не сказала того, что сейчас скажу, если бы не смерть Ларочки… Перед этим все меркнет, все теряет смысл… Все становится таким мелким и жалким… Одним словом, Фокс бросил меня, чтобы заняться Ларисой… Она ведь на десять лет моложе. Это очень горько и было бы невыносимо, если бы… А‑ а!.. Поверьте, я не сердилась на Лару, я жалела ее. И предупреждала, что это кончится плохо. Но, поверьте, я не могла предвидеть такого ужаса…

– А сейчас?

– Сейчас я знаю то, что знают все: Илья Сергеевич арестован за убийство Ларисы… И еще я знаю, что вы ищете Фокса. Но каким образом пути их переплелись, я не представляю. Они ведь не встречались раньше.

– А потом?

– Не знаю! Но убеждена, Фокс должен был совершить что‑ то ужасное, чтобы Илья Сергеевич при его выдержке решился…

Я сообразил конструкцию, которую рисует мне Ингрид, и спросил:

– Илья Сергеевич ревнив?

– Трудно сказать… Даже при его внутреннем благородстве возможны ситуации, когда характер вырывается наружу…

Я решил, что секретничать мне нечего, и сказал в открытую:

– Боюсь, что вы себе не совсем правильно представляете картину преступления. Ведь вы думаете, что Груздев убил Ларису из ревности, так?

Ингрид тряхнула решительно головой. Пышные пепельные волосы, собранные высоким шиньоном, рассыпались по плечам, она досадливо отбросила их за спину:

– У вас все как‑ то упрощенно получается. Не забывайте, что они мирно разошлись и Илья Сергеевич жил с новой женой. Тут все много сложнее. Я думаю, Фокс устроил какую‑ то невероятную, оскорбительную каверзу – он мастер на такие штуки…

– А если предположить кое‑ что другое?

– Например? – осведомилась Ингрид.

– Ну, скажем, что он нашел общий язык с Груздевым… против Ларисы.

Она вскинула ладони, будто отталкивая от себя даже возможность подобной мысли:

– Да что вы говорите! Это… это просто нелепо! Я повторяю: они не были знакомы; во всяком случае, Лара до последнего момента ничего об этом не знала.

– Тогда как вы объясните то, что у Фокса обнаружились некоторые вещи Ларисы?

– Так вы его все‑ таки нашли?!

– Нет, к сожалению, пока только вещи…

Она подумала немного, потом сказала:

– Знаете, несмотря на то, что между нами произошло, Лара была со мной откровенна. Незадолго до смерти она сказала мне мимоходом, что Фокс сделал ей предложение. И уговаривал бросить эту серую, слякотную Москву, поселиться на его родине, в Крыму, где у него есть на примете недорогая, но очень хорошая дача. И что директор местного театра – его друг, который ему всем в жизни обязан, – значит, карьера Ларе обеспечена…

Эге, это уже как‑ то вяжется с тем, что она уволилась и закрыла вклад в сберкассе.

– Я не очень ее отговаривала, – продолжала Ингрид. – Сами понимаете, она могла подумать, что я из ревности… ну, и так далее. Впрочем, боюсь, что она так и думала, потому что хотя и выслушивала мои советы, но явно пренебрегала ими.

Ингрид надолго замолчала, и было видно, что теперь, после того как она выговорилась, мое присутствие ей невыносимо. Но я сказал:

– Понимаете, Ингрид Карловна, Фокс и Груздев действительно связаны чем‑ то в этой истории. Но нам пока еще не понятно до конца, чем именно. И объяснить это может один человек – Фокс…

– А Груздев? – перебила Ингрид.

Я подумал, что такие карты не стоит раскрывать женщине, пережившей любовь к Фоксу, мало ли, бывает, что старое кострище вдруг снова пойдет дымком, а там, глядишь, и огнем вскинется…

– Знаете, мы тут одну сложную комбинацию проводим, – сказал я. – Как‑ нибудь после я вам расскажу, а сейчас нам нужен Фокс. Где он бывает?

– В ресторанах… – бездумно, почти механически, сказала она, глядя в окно, и тут же, видимо, пожалела, прикусила губу.

– В каких? – вежливым голосом осведомился я.

– Да не знаю я… – сказала она с досадой. – В музеи он не ходит и в библиотеки не записан. Где же ему еще бывать?..

– Ну вы лично в каких бывали с ним ресторанах? – настырничал я.

– В разных… Да и всего‑ то дважды…

– Так в каких все‑ таки?

– В «Астории» и… и в «Гранд‑ отеле»… – пробормотала она, глядя в сторону, и я видел, что она врет. Но почему? Почему?

– Вот что, мы вас попросим поехать с нами в ресторан и опознать его, – сказал я решительно.

– Я? С вами?! Опознавать в ресторане?! – переспросила она с огромным удивлением. – Да вы с ума сошли! За кого вы меня принимаете?

– Как за кого? – опешил я. – За знакомую человека, которого мы подозреваем как соучастника в убийстве. – И добавил сколько можно было ядовитее: – Вашей подруги, между прочим…

Ингрид презрительно выпятила нижнюю губу, процедила:

– Вы можете подозревать кого угодно… Хотя у вас нет для этого ни малейших оснований – разве несчастного Груздева мало? Ведь не зря же вы его посадили?

– Конечно, не зря, – обозлился я. – Но это вовсе не значит, что все остальные в стороне… Соучастие – это… это сложная вещь…

Может, оттого, что я несколько туманно объяснил ей про соучастие, которое и сам еще толком по учебнику не проработал, но она сказала:

– Ловить близкого мне человека, каким бы он прохвостом потом ни оказался, я не стану. Вы меня плохо знаете…

Я запальчиво перебил ее:

– Мы вас можем заставить!

Она засмеялась:

– Нет. Я делаю в этой жизни только то, что сама хочу. А если я не хочу, то вы меня хоть расстреляйте…

И я понял, что заставить ее опознать Фокса не удастся. Да и при таком ее характере это было опасно – она могла нас в самый острый момент подвести. Я встал, довольно невежливо махнул рукой вместо «до свидания» и вышел.

В Управлении никого из наших не было. Я сел за свой стол, записал в блокнот для памяти основные факты из разговора с Ингрид и решил еще раз перечитать ее письма. Однако ни дела Груздева, ни писем оставленных в спешке на столе, уже не было, – видимо, Жеглов убрал бумаги в сейф. Собственным ключом, который пару дней назад Жеглов торжественно, будто орден, вручил мне, я отпер замок и раскрыл тяжелую стальную дверцу. В коридоре в это время послышались голоса, и в кабинет вошел Тараскин, а за ним следом еще двое: маленькая девочка лет шести‑ семи с растерянным, испуганным лицом – она держала в одной руке грязную тряпичную куклу, а другой размазывала слезы по бледному худенькому личику – и женщина, бедно одетая, молодая еще, с испуганными глазами‑ вишенками, такими же, как у девочки.

Тараскин возмущенно заорал с порога:

– Представляешь, Шарапов, до чего же мерзавцы распоясались – детей обворовывают!

– А что? – спросил я.

– Представляешь, гуляет этот ребенок себе во дворе, мать – вот эта гражданочка – на работе. Все тихо‑ мирно. Вдруг подходит к девочке мужчина и спрашивает: «Как твоя фамилия? »

– Не‑ ет, дяденька спросил: «Как тебя зовут? » – поправила девочка. – Я сказала: «Лидочка». – «А фамилия? » Я говорю: «Воробьева…»

Смышленое личико девчушки скривилось, задрожали, запрыгали губы, она горько заплакала, а мать бросилась ее утешать. Тараскин, понизив голос, досказал за нее:

– У них отец, понимаешь, на фронте погиб. Ну, девчонке, ясное дело, не говорили – зачем ребенку знать? Так вот, подходит к ней некий хмырь в военной форме: «Ах Лидочка, значит, Воробьева? Очень хорошо! Твой папа где? » – «На фронте». – «А вот и нет, он ранен, его привезли с фронта в госпиталь. Теперь он вылечился и собирается домой. А я поехал вперед – все ли готово для встречи раненого героя?.. »

Я остолбенело слушал – с такими номерами мне встречаться еще не приходилось.

– То да се, – продолжал Тараскин. – Значит, мерзавец этот говорит: «Давай поднимемся в квартиру, приберемся к приезду отца, порядок наведем…» Поднялись, навели порядок, он девочке предлагает: «Я тут стол накрою, а ты беги эскимо купи». И дает ей тридцатку. Ясное дело, обрадовалась девчонка и побежала. А как вернулась, его и след простыл. В квартире все разворочено – что было мало‑ мальски ценного, все увез, все вытащил, сволочь… Тут такая истерика была, Шарапов, ты и не представляешь: и мать, и дочка не столько по вещам, сколько по отцу голосили – обида из них рвалася, ну, просто невыносимая…

Он уселся за наш стол и принялся оформлять происшествие, а я вернулся к сейфу. Как назло, дело Груздева не попадалось, пришлось ворошить здоровенную стопу всяких бумаг на верхней полке, потом на средней, наконец, на нижней. Но дела все не видно было. Куда же оно запропастилось? Я уже медленно начал перекладывать все папки и бумаги внутри объемистого сейфа, пока не убедился, что дела там нет. И я как‑ то забеспокоился: не понравилось мне, что нет его на месте – ни на столе, ни в сейфе.

– Коля, ты не видел случайно, здесь дело на столе лежало? – спросил я Тараскина и тут же подумал, что он ушел из кабинета еще раньше меня – как он мог видеть?

Тараскин оторвался от бумаги и сказал рассеянно:

– Откуда? Меня ж не было…

Я заглянул в соседние кабинеты в надежде найти Пасюка или хотя бы Гришу Шесть‑ на‑ девять, но их нигде видно не было, и я даже подумал, не заглянуть ли к Свирскому, но тут же отогнал эту мысль: только этого не хватало – разыскивать документы у начальника отдела! В конце коридора показался Жеглов, и я вздохнул с облегчением, – наверное, он‑ то в курсе, носил кому‑ нибудь по начальству дело, или, может быть, Панков приезжал, пока я беседовал с Соболевской. Поскрипывая сапогами, Жеглов приблизился ко мне, хлопнул по плечу:

– Ну, орел, чего слыхать на белом свете и его окрестностях?

Не отвечая на его праздный вопрос, я сказал как можно безразличней:

– Мне с делом работать надо, а ты забрал, не сказавши адреса…

– Что, что? – не понял Жеглов. – Какого адреса?

– Ну, дело уголовное, груздевское… – забормотал я, пытаясь сохранить остатки видимости спокойствия. – На столе у меня лежало…

– Груздевское? На столе лежало? – зловеще переспросил Жеглов и зыркнул на меня острыми своими глазами. – И что? Где оно теперь?

Я развел руками:

– Нету… Я думал, ты взял…

– Да ты что, Шарапов?! Соображаешь, что говоришь? Ну‑ ка, ну‑ ка… – И он бегом устремился в наш кабинет. – Где, говоришь, лежало – на твоем столе? Когда? – И лицо у него при этом было такое, что меня начала бить крупная дрожь.

– Ну‑ ну… это… когда я письма Соболевской… подруги читал… А потом сразу к ней поехал – дело на столе оставалось…

Глаза у Жеглова превратились в узкие щелочки, лицо окаменело. Он сказал негромко:

– Тараскин, возьми людей, перейди с ними в соседний кабинет… а то мы тебе помешаем…

И пока Тараскин собирал бумажки протокола, уводил потерпевшую и девочку, Жеглов тяжело молчал, и молчание это давило меня тысячепудовой глыбой, давило просто невыносимо; чувствовал я, случилось что‑ то ужасное. И после ухода Тараскина Жеглов еще сколько‑ то молчал, грузно опустившись на стул, о чем‑ то сосредоточенно думал, наконец спросил:

– В сейфе смотрел? Нету?

Я покачал головой.

– В кабинете был кто, когда ты уезжал?

– Нет. Я его запер…

– Беги к тете Нюше, уборщице. Ключ только у нее есть…

Я побежал в каптерку, где тетя Нюша неспешно попивала чаек. Но в кабинет она не заходила и, следовательно, ничего про дело знать не знала. Я вернулся к себе. Жеглов по‑ прежнему сидел за своим столом и зло сопел.

– Куда ж оно могло деться, Глеб? – спросил я с ужасом. Я ведь и не представлял себе, что какая‑ то вещь может пропасть из запертого кабинета в МУРе!

– Куда могло деться? – прошипел он. – А плакатик около входа в столовую видел?

Видел я этот плакат, он еще в первый день привлек мое внимание: нарисована коричневая кобура с красным шнуром, из нее торчит рукоятка нагана, рядом скрючилась когтистая волосатая лапа, и надпись в два метра: «Товарищ! Береги оружие! К нему тянется рука врага! »

– Видел, – сказал я понуро.

– Дело‑ то поважнее нагана будет, а?.. Ты когда‑ нибудь у меня на столе документы видел? Вот так, чтобы меня за столом не было, а дело бы лежало?

Я действительно не видел.

– Ты его целиком и в руки‑ то не брал, – сказал я угрюмо. – Работаем с ним мы – то я, то Пасюк или Тараскин…

– Правильно, – сказал Жеглов. – Ну а с отдельными документами я работаю?

– Работаешь. Ну и что?

– Вот ты, к примеру, прочитал у меня на столе хоть один документ, с которым я работаю?

Я вспомнил уже давно удивившую меня привычку Жеглова – если кто‑ нибудь подходил к его столу, он незаметно переворачивал бумагу, которую читал в то время, или накрывал ее каким‑ нибудь другим листом, газетой, пустой папкой. Спрашивать об этом я постеснялся, да и знал с детства, что чужое письмо читать неприлично. Вот он вроде такому неприличию и препятствовал, загораживая документы…

– Нет, не читал, ты их всегда переворачиваешь, – буркнул я, еще не понимая, куда он клонит.

– А вот почему – над этим ты не задумывался? Я тебе объясню. За иную бумажку на моем столе или на твоем – это безразлично – жулик подчас готов полжизни отдать, понял? От вас‑ то у меня секретов нет и быть не может, сам понимаешь. Но это привычка, железная привычка, отработанная годами, понял? Никогда никакого документа постороннему глазу! – Жеглов поднялся и стал расхаживать по кабинету, потом сказал устало: – А тут целое дело пропало… Боже мой, что же это будет?

Я впал в какое‑ то отупение. Представлялось мне, как сейчас потащат меня к Свирскому, а потом и к самому начальнику Управления, грозному генерал‑ лейтенанту Маханькову, вспомнил испуганное, растерянное лицо Соловьева в доме у Верки Модистки, и представлял я сейчас себя где‑ то рядом с ним, на какой‑ то длинной некрашеной скамье. Словно угадав мои мысли, Жеглов сказал:

– История‑ то подсудная… Объясни‑ ка начальству, кто теперь это читает? А?

У меня буквально зубы застучали от его вопроса; и не потому, что я начальства боялся, как‑ то нет этого в характере у меня, а было мне невыразимо стыдно, точно доверили мне пленного караулить, а я заснул и он убежал и чего теперь может натворить – бог весть…

– Что же делать, Глеб? – спросил я и оглянулся на Пасюка и Тараскина, ища в товарищах поддержки; и они по‑ прежнему смотрели на меня с волнением и сочувствием. А Жеглов сказал:

– Не знаю я, что делать. Думай… – И вышел, крепко стукнув дверью.

Пасюк спросил:

– Мабуть, ты його с собою возил, когда уезжал к той дамочке?

Я суетливо и совсем уж глупо отстегнул кнопку планшета, куда дело никак не могло поместиться, но все‑ таки открыл я его и посмотрел, потом снова – в двадцатый раз – стал перебирать сейф, и все, конечно, попусту. Так и стоял я, тупо упершись взглядом в полки сейфа, когда дверь отворилась, по кабинету проскрипели сапоги Жеглова – я этот звук научился отличать уже не глядя – и раздался звучный шлепок о стол. Холодея, я оглянулся: на моем столе лежала знакомая зеленая папка груздевского дела, а рядом стоял Жеглов и осуждающе качал головой. Я бросился к столу, схватил папку, трясущимися руками раскрыл ее – все было на месте!

– Где ты ее нашел, Глеб? – спросил я, заикаясь от волнения.

Жеглов презрительно скривил губы и передразнил:

– Наше‑ ол… Тоже мне стол находок! Я ее в учетную группу сдавал для регистрации. И заодно тебя, салагу, поучил, как дела на столе бросать…

Совершенно обалдев от всего, что произошло, я стоял посреди кабинета и беспомощно смотрел то на Жеглова, то на Пасюка, но на Тараскина. На лице Тараскина было написано огромное облегчение, Пасюк сморщился, глаза его зло поблескивали, а Жеглов уже широко и добродушно, по своему обыкновению, ухмылялся. И на смену непроизвольной радости оттого, что нашлось дело, на меня вдруг нахлынуло чувство огромного, небывалого еще в жизни унижения, будто отхлестали меня по щекам прилюдно и плакать не велят. Я задохнулся от злости и пошел на Жеглова:

– Т‑ ты… скотина… Ты что же это такое надумал? Я, можно сказать, с ума схожу, в петлю лезть впору, а ты шуточки шутишь?

Жеглов отступил на шаг, вздернул подбородок и сказал:

– Ну‑ ну, не психуй! Для твоей же пользы, наука будет…

А меня уже несло, не мог я никак остановиться:

– Это кто же тебе дозволил меня таким макаром учить? Я тебе что, сопляк беспорточный? Слов человеческих не понимаю? Я боевой офицер, разведчик! Пока ты тут в тылу своим наукам сыщицким обучался, я за линию фронта сорок два раза ходил, а ты мне выволочки устраивать… Знать тебя больше не желаю… Все! – Я бросил дело на его стол и пошел к выходу, но в дверях вспомнил, повернулся к нему и сказал: – Чтобы духу твоего на квартире моей не было! Нынче же, слышишь?! Нынче же! Сматывайся к чертовой матери!..

* * *

…Три бани находятся в Таганском районе, и в любую из них нелегко попасть. В постоянных очередях люди теряют многие часы.

– Ремонтируем, – оправдываются директора бань. – Вот закончим ремонт, тогда станет посвободнее…

Однако ремонт идет слишком медленно. Необходимого внимания этим коммунально‑ бытовым предприятиям районные организации не уделяют.

«Известия»

Я спустился по лестнице, и всего меня еще сотрясало уходящее напряжение, злость и ужасная обида. Было стыдно, больно, а самое главное, очень досадно, что я только‑ только начал нащупывать тоненькую тропку тверди в этом мутном и запутанном деле Груздева, какие‑ то не совсем оформившиеся догадки бились в моем мозгу, ища крошечную лазейку, которая вывела бы нас всех к истине, – и вот, пожалуйте бриться! Жеглов меня теперь точно отстранит от этого дела, он мне не простит такого поведения в присутствии всей группы. Ну и черт с ним! Конечно, по существу я не прав, но и он не имел права на такую подлую выходку. Шкодник! Злобный шкодник!..

– Володя! Володя!..

Я обернулся и увидел Варю – она была в светлом легком пальто, в модных лодочках и держала в руке зонт, и зонт, именно зонт, подсказал мне, что она уже не младший сержант Синичкина, а просто Варя. Зонт – штука исключительно штатская.

– Володя, я из управления кадров…

– Демобилизация?

– Точно! С 20 ноября.

– Поздравляю, Варя. Что теперь?

– Завтра поеду в институт за программами.

– И забудешь нас навсегда?

– Во‑ первых, еще неделю работать. А во‑ вторых, завтра управленческий вечер. Ты придешь?

– Если мне Жеглов какого‑ нибудь дела не придумает, – сказал я и, вспомнив наш скандал, добавил: – А скорее всего, приду…

– У тебя неприятности? – спросила Варя, и я подумал, что человек моей нынешней профессии должен был бы лучше уметь скрывать свое настроение.

– Как сказать… – пожал я плечами. – Особо хвалиться нечем…

– Тебе не нравится эта работа? – спросила Варя. Она взяла меня под руку и повела к выходу, и получилось у нее это так просто, естественно, может быть, ей зонтик помогал – никакой она уже не была младший сержант, а была молодая красивая женщина, и мне вдруг ужасно захотелось пожаловаться ей на мои невзгоды и тяготы, и только боязнь показаться нытиком и растяпой удерживала меня.

– Что с тобой, Володя? Расскажи – может быть, вместе придумаем, – снова спросила Варя.

Мы вышли на улицу, в дымящийся туманом дождливый сумрак, и я, чувствуя в сердце острый холодок смелости, крепко взял ее за руку и притянул к себе:

– Варя, нельзя мне, наверное, говорить тебе это – женщины любят твердых и сильных мужчин… Но мне, кроме тебя, и сказать‑ то некому!..

Она не отстранилась и сказала ласково:

– Много ты знаешь, кого любят женщины! И тебе никогда не научиться лицедейству…

От измороси фонари казались фиолетовыми; звенели капли, и протяжно пел над головой троллейбусный провод.

– Варя, я не могу к этому привыкнуть – часы, минуты, стрелки, циферблаты; гонит время, как на перекладных, все кругом кого‑ то ловят, врут, хватают, плачут, стонут, шлюхи хохочут, стрельба, воришки, засады; никогда не знаю, прав я или виноват…

– Володя, дорогой, а разве на войне тебе было легко?

– Варя, я не про легкость! На войне все было просто – враг был там, за линией фронта! А здесь, на этой проклятой работе, я начинаю никому не верить…

Никого не было на вечерней, расхлестанной дождем, синей улице. Варя неожиданно двумя руками взяла меня за лицо и поцеловала, и это было как сладостный обморок; на губах ее был вкус яблок и дождя.

Она прижимала к себе мою голову и быстро, еле слышно говорила:

– Ты еще мальчик совсем, ты устал очень и не веришь в себя, потому что еще только учишься делу, еще показать себя как следует не можешь… Ты мне верь – женщины чувствуют это лучше: ты на своем месте нужнее Жеглова. Ты как черный хлеб – сильный и честный. Ты всегда будешь за справедливость. Ведь если нет справедливости, то и сытость людям опостылеет, правда?..

У нее глаза были огромные, морозные, один серый, а другой ярко‑ зеленый, и я знал, что никогда в жизни не смогу обмануть ее, и нежность теплым облаком билась во мне, как огонь в фонаре. Теряя сознание от счастья, я целовал под проливным дождем ее глаза, и во мне обрывалось что‑ то, когда я вспоминал, что скоро кончится наш путь – мы дойдем до ее дома и мне надо будет уйти.

Варя раскрыла зонт, и мы шли под ним оба; я первый раз в жизни шел под зонтом, мне всегда это казалось ужасно стыдным – стыднее было бы только носить галоши, – и я бы охотно поклялся теперь ходить всю жизнь под зонтом, если бы со мной была Варя.

– Володенька, пройдет невыносимо много лет – двадцать, тридцать, – мы уже совсем состаримся, и в каком‑ нибудь семьдесят пятом году здесь тоже пройдут влюбленные, и любовь их останется такой же внезапной и пугающей, как крик в ночи, но бояться они будут только своих чувств, потому что не станет уже в те времена воров, бандитов и шлюх, и людям придется плакать разве что от счастья, а не от страха. Никто никого не станет ловить и хватать, и этим будут тогдашние влюбленные тоже обязаны тебе, мой солдатик…

Ее запрокинутое лицо было холодно и светло, а ночь вокруг нас влажно блестела на черных, как жегловские сапоги, тротуарах, и как я ни был счастлив, в сердце ледышкой позванивал беззвучный лет времени…

У дверей ее дома я сказал:

– Не могу без тебя…

– Мы увидимся завтра. Ты же собирался прийти на вечер…

– Нет, я не об этом. Я хочу всегда, все время… Каждую минуту.

Она поцеловала меня и нежно, будто умывая, провела своими длинными прохладными ладошками по лицу:

– Не спеши…

И ушла.

Медленно брел я домой, и ощущение счастья постепенно утекало, и какое‑ то тайное беспокойство уже точило меня неотступно. Кислый вкус досады лежал на губах, и я не мог понять, что меня изводит, пока вдруг не пришло мрачное озарение – Жеглов! Я же выгнал его! Я сказал, чтобы он сегодня же сматывался. А ведь это свинство, наверное… Конечно, слов нет, сволочной номер он отколол. Допустим, обиделся я на него. Да будь я человеком, взял бы и сам ушел. Что мне, переночевать негде? А то сначала позвал к себе жить бездомного человека, а потом взбесился и вышиб из дома в один хлоп!

Случись у меня такая штука с Тараскиным или Пасюком, все было бы проще – можно было бы извиниться и позвать обратно. А с Жегловым‑ то ужасно – он ведь может подумать, что я перетрусил и решил к нему подлизаться. Ой, стыдуха! Что же придумать? Как теперь выкручиваться? А главное, Жеглов ведь наверняка уже выписался из общежития. К Тараскину или Копырину пошел ночевать. Черт бы меня побрал с моим проклятым языком! Тоже мне купчишка нашелся: «Убирайся с моей жилплощади! » Тьфу!

Ругая себя, я поднялся на второй этаж, отпер квартиру, тихонько прошел по коридору, отворил свою дверь и зажег свет. Накрывшись с головой, на диване уютно похрапывал Жеглов, на столе валялось несколько банок консервов и четыре плитки шоколада. А посреди комнаты стояли его ярко начищенные сапоги.

Жеглов отбросил край одеяла, приподнял с подушки заспанное лицо и сердито буркнул:

– Гаси свет! Нету от тебя покоя ни днем ни ночью…

Откинулся и сразу же крепко заснул. И ощущение счастья опять нахлынуло на меня. Так я и уснул в твердой уверенности, что весь мир удивительно прекрасен…

* * *

ИППОДРОМ. Ленинградское шоссе, 25.

24 октября.

РЫСИСТЫЕ ИСПЫТАНИЯ.

Начало в 3 ч. дня.

Буфет. Оркестр.

Объявление

Проснулся я от ужасного истошного крика, словно прорезавшего дверь дисковой пилой. Очумелый со сна, пытался я сообразить, что там могло случиться, и подумал, что в квартире у нас кто‑ то помер. И пока я старался нашарить ногой сапоги, Жеглов уже слетел с дивана и, натягивая на бегу галифе, босиком выскочил в коридор.

В коридоре, заходясь острым пронзительным криком, каталась по полу Шурка Баранова. На ее тощей сморщенной шее надувались синие веревки жил, красные пятна рубцами пали на изможденное лицо, и такое нечеловеческое страдание, такие ужас и отчаяние были на нем, что я понял – случилось ужасное.

Жеглов, стоя перед Шуркой на коленях, держал ее за костистые плечи.

– Дай воды! – крикнул мне Глеб.

Я так ошалел от ее крика, так испугался, что побежал почему‑ то не на кухню, а в комнату, и никак не мог найти кружку, потом схватил кувшин, и Жеглов, набирая воду в рот, брызгал ей в лицо. Жались по углам перепуганные соседи, тоненько скулил старший Шуркин сын Генка, и замер с нелепой бессмысленной улыбкой ее муж инвалид Семен.

– Карточки! Кар‑ то‑ чки! – кричала Шурка страшным нутряным воплем, и в крике ее был покойницкий ужас и звериная тоска. – Все! Все! Продуктовые кар‑ то‑ чки! Укра‑ ли‑ и‑ и‑ и!.. Пятеро малых… с… голоду… помрут!.. А‑ а‑ а! Месяц… только… начался… За весь… месяц… карточки!.. Чем… кормить… я… их… БУДУ! А‑ а‑ а!..

Четвертое ноября сегодня, двадцать шесть дней ждать до новых карточек, а буханка хлеба на рынке – пятьдесят рублей.

Жеглов, морщась от крика, словно ему сверлили зуб, сильно тряхнул ее и закричал:

– Перестань орать! Пожалеет тебя вор за крик, что ли? Детей, смотри, насмерть перепугала! Замолчи! Найду я тебе вора и твои карточки найду…

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|