- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

Анатолий Сергеевич Галиев 1 страница

Анатолий Сергеевич Галиев

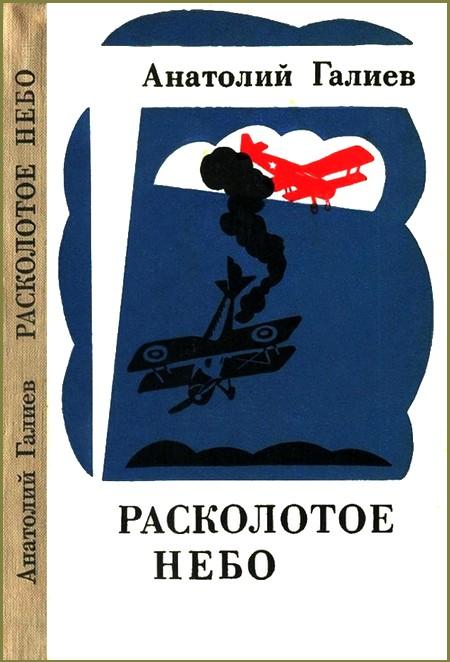

Расколотое небо

Анатолий Сергеевич Галиев

РАСКОЛОТОЕ НЕБО

Часть первая

Утром палубная команда смывала пятна и потеки, по коридорам мимо кают носились стюарды, вываливали за борт груды порожних бутылок, обрывки серпантина, мусор, который всегда остается после праздников.

Лица у многих пассажиров были синюшные, налитые кровью глаза с трудом щурились на свет.

Новый, девятнадцатый год встречали в Черном море, на подходе к Батуму.

Капитан явился ночью на мостик босиком, в шелковых подштанниках цвета лососины, но в парадном кителе и фуражке. Голосил по‑ английски что‑ то торжественное.

По случаю новогодья на всем транспорте были включены прожектора, свет струился над морем, освещая черную бугристую воду. Казалось, и впрямь карнавал.

Щепкин пить отказался, так пригубил бокал шампанского, благо в Марселе корабельный буфетчик запасся им вдоволь. Хотелось, чтобы голова была ясная.

Полночи, мучаясь ожиданием, простоял на корме, глядя, как винты медленно и важно пластают тяжелую, как масло, волну. Зимнее море было на удивление спокойным, и это было хорошо: иначе, если бы транспорт валило в качке, непременно кто‑ нибудь во хмелю сыграл бы за борт. А так деловитые, молчаливые матросы разнесли по каютам господ офицеров, и своих, и русских, отсыпаться – тем дело и закончилось.

Леонид Леопольдович Свентицкий, друг детства, коллега, напарник по каюте, с утра мучался похмельно, с ненавистью глазел на стакан с желтым выдохшимся виски, стонал:

– Водочки бы… Морозной… С огурчиком…

Корабль уже давно стоял на якорях, в иллюминатор был виден не по‑ зимнему зеленый берег, затянутый парным, банным туманом. Но Свентицкому все казалось, что корабль колышется, и он закатывал черные, почти цыганские глаза в мольбе к крашенному белой эмалью подволоку:

– Ну и год начался!

Щепкин утешать его не стал. Затянул ремни чемодана. Не глядясь в зеркало (в зеркало он смотрел только по самой острой необходимости), надел короткое черное пальто с бархатным воротничком, черный котелок, взял в руки вещи и пошел на палубу. Только глухо буркнул уже с порога:

– Ты бы перестал хныкать, Леон! Все‑ таки Россия!

Но, выйдя на палубу и уставившись на берег, сам же подумал: «До России настоящей еще далеко». Дышать от испарений трудно. Из дождя на берегу проглядывали перистые верхушки пальм, доносились гортанные выкрики. По грязной, желтой воде к огромному, как ржавый кит, транспорту бежал портовый катерок с высокой медной трубой, расстилая белый дым низом. Ближе к берегу на якорях стояло еще несколько мелких паровых судов и множество черных смоленых фелюг со свернутыми латаными парусами. Далеко в просветах, над облаками угадывались массивные горы. Батум…

Британцы, по праву хозяев корабля, первыми выстроились у трапа. Стояли налегке, все в одинаковых длинных плащах цвета хаки, высоких фуражках, искоса, безразлично поглядывали на берег. Багаж потом им свезут денщики.

Щепкин пошел прочь от трапа: садиться с британцами в один катер ему не хотелось, решил дождаться следующего рейса.

На палубе стояли крепко принайтовленные, покрытые зеленым брезентом торпедные катера «торникрофт». Даже под бесформенным укрытием угадывалось, как они красивы и мощны – эти длинные, как ножи, стремительные суденышки с сильными авиационными моторами, парой торпедных аппаратов на низкой палубе, острыми обводами. Транспорт принес не только их: в трюмах покоились бесчисленные ящики с военным имуществом. Все это британцы надеялись переправить через Грузию на Каспийское море, в Баку.

Месяца два назад в греческом порту Мудрос, у берегов зеленого острова Лемнос, на борту английского крейсера «Агамемнон» полномочная делегация турецкого правительства подписала перемирие со странами Антанты. Война турками была проиграна. Германские офицеры, командовавшие турецкими войсками, увели их из‑ под Баку, тотчас же в город прибыла английская миссия. Вот теперь британцы и везут весьма значительное вооружение, дабы гордо реял «Юнион Джек» на берегах моря Хвалынского.

Щепкин с досадой следил за тем, как с катера вскочил на палубу громоздкий российский штабс‑ капитан в новеньких золотых погонах, краснея от усердия, закозырял перед британцами, даже нафабренные усы, казалось, тоже козыряли.

Катерок, загрузившись, побежал к берегу.

Щепкин смотрел на воду, в которой плавали размокшие мандариновые корки, бутылки, всякий хлам, думал. Сейчас январь, зима… Россия – не Батум, там не пальмы – березы трещат от морозов, по ледяной земле свистит вьюга. Одно ясно: больших военных действий зимой не развернешь. Главное начнется с апреля, ну, может быть, мая.

В бумажнике похрустывали незалапанные документы. Полистают таможенники, прочтут – поручик Даниил Семенович Щепкин, двадцати трех лет, направляется российской военной миссией во Франции в распоряжение командования добровольческого славяно‑ британского авиационного корпуса. Французскую школу высшего пилотажа, в кою был направлен в октябре пятнадцатого года, окончил с отличием. Георгиевский кавалер, тяжело ранен под Перемышлем, имеет на счету три сбитых германских «альбатроса» и один «таубе». Допущен к управлению аппаратов всех разновидностей.

Свентицкий наконец выбрался из каюты, плюхнул свой саквояж под ноги, привычно матернулся. Цивильная одежда на нем сидела плохо, не привык. Но английскую военную форму, которую им пробовали всучить в Париже, не надел из гордости, потребовал штатскую одежду. Вот и выглядят они теперь как клерки: одни котелки чего стоят.

Свентицкий, видно, немного отошел. Свекольные пятна с лица исчезли, глаза поблескивали умно и весело.

– Слышь, Даня, а с деньгами как же будет? Какие у них тут теперь деньги? Как франки‑ то менять будем?

– По курсу, Леон! – сказал Щепкин. – Да ты бы хоть торжественность мгновения ощутил! Сколько лет России не видели!

– Еще наплачемся, – угрюмо изрек Свентицкий. – Еще вспомним! Все вспомним… До последней этуали, шер ами, Данечка!

– Остался бы с этуалями…

– Не могу! Вив ля наша кондовая, страстно любимая, одним словом – скушно без нее!

Свентицкий дурашливо перекрестился на верхушки пальм.

Вторым рейсом катерок забрал авиаторов. На небольшом причале, заваленном ящиками и бочками, сидели несколько местных грузчиков, набросивших от дождя пустые мешки на спины, покуривали, поглядывали на пассажиров с транспорта, которые сходили на скользкие доски причала.

Чернобородый смуглый грузчик, в драных портах, тельняшке, босой, скользнул взглядом по Щепкину словно бы мимоходом, но он на миг ощутил, что смотрит грузчик не просто: будто прицелился голубыми хитрыми глазками.

Щепкин покосился на него внимательно, но тот уже, не оглядываясь, шагал по сходне на катерок. Грузчики садились, чтобы плыть до транспорта и там перегружать привезенное в плоскую баржу: к причалу, стоявшему на мелкоте, транспорт из‑ за осадки подойти не мог.

– А нас кто‑ нибудь встретит? – зевая, осведомился Свентицкий.

– Вряд ли… – сказал Щепкин. – Чины не те…

– Будет ситуэйшн! – огорчился Свентицкий.

…Но их все‑ таки встречали.

За спиной хмурого таможенника стоял высокий господин в новом макинтоше, в фуражке с летными очками. Краги господина были забрызганы грязью, из‑ под распахнутого небрежно макинтоша был виден серый гражданский костюм в полоску, в петлице торчала увядшая гвоздичка. Но по выправке, но окостеневшей широкой пояснице и лениво‑ небрежному, снисходительному взгляду, который словно бы прощал всему миру то, что он зачем‑ то существует, было ясно: военный, и в немалом чине.

Услышав фамилии, которые авиаторы назвали таможенным, он перестал смотреть в мутное окно, тронул таможенника тростью:

– Эти ко мне…

Когда вышли из таможни, встречавший ловко вспрыгнул в экипаж, пригласил их усаживаться. Угощая ароматными длинными папиросами, представился:

– Виктор Николаевич Черкизов, подполковник.

Свентицкий удивленно вздернул бровь. Ого! Значит, они действительно очень нужны, если их встречает такая важная личность. Но Черкизов понял недоумение по‑ своему, криво усмехнулся:

– Извините, что не в мундире! Я считаю, погоны сейчас здесь, в этой самостийной Грузии, носить не к месту. Дразнить гусей… Вот опрокинем Совдепию – все станет на место. Но пока – не стоит…

Лошади помахивали мокрыми хвостами, извозчик горбился, стараясь, чтобы за ворот не попадал дождь, меж булыжников плохо замощенной улицы текли глинистые желтые струи. В глубине садов прятались низкие домики, у лавок гортанно спорили аборигены в папахах. Из духанов на улицу выползал смешанный запах сладкого лука, подгоревшего мяса, горького, как воспоминания, кофе.

Черкизов все поворачивал свое белое, рыхловатое, словно припудренное, лицо к Щепкину. Щепкин уже притерпелся к таким взглядам, но эти чуть выпуклые, прозрачные глаза раздражали. На руке Черкизова, которой он плотно обхватил рукоять трости, поблескивал перстень, и это как‑ то не вязалось с обликом офицера, слуги отечества. Посмотрев в упор, Щепкин ухмыльнулся:

– В чем дело?

– Извините, – отвел глаза Черкизов, но не выдержал: – Где же это вас так?

Щепкин знал, какое впечатление производит его лицо, но привыкнуть до конца к этому не мог. Он избегал зеркал, но и это не помогало. Однажды он подумал, что и сам похож на зеркало, только разбитое. Словно какой‑ то неумеха разбил его лицо на осколки, а потом склеил их заново, да не так. Не помогали ни массаж, который ему делали во Франции, ни восковые маски, хотя он когда‑ то и надеялся на медицину. Синеватые пятна ожогов были перепутаны в странной мозаике. Из‑ за левого уха вниз вдоль шеи шел багровый шрам. И только глаза не тронул огонь – защитили летные очки.

– Горел, – нехотя сказал он Черкизову.

На втором этаже гостиницы им были уже отведены номера.

Черкизов оставил приезжих мыться, сказал, что ждет их внизу, в ресторане.

Щепкин сполоснулся над тазом, поливая широкие мускулистые плечи из кувшина припахивавшей гнильцой водой, сменил сорочку, расчесал на пробор мягкие ржаные волосы, подумав мельком: «Нужно будет остричься наголо, дабы не разводить в будущем фронтовую вошь». Свентицкий стукнул в стенку из соседнего номера.

Они спустились по шаткой деревянной лестнице в темный задымленный ресторан.

Черкизов окликнул их из отдельного кабинета, затянутого потертым синим плюшем. На столе сыро блестели груды зелени, зеленовато отсвечивал сыр, с потных темных бутылок стекали капли, в хрустальном графине янтарно рдел коньяк, на длинном блюде горбилась коричневая рыба. Горячее мясо было навалено горой.

Выпили за возвращение в пределы отечества, за единую, неделимую Русь…

Черкизов ел жадно и много, раздирал мясо пальцами, смотрел на приезжих затуманенно.

– Отъедаюсь. Даже в Ростове, господа, такого не увидишь. Вам, конечно, это странно, но в России голод. Из Питера доходят слухи: имеются случаи каннибальства. В Москве трупы валяются под стенами Кремля. На нашем Юге, на Дону, Кубани, конечно, легче – не комиссарское царство. Однако такой радости не увидеть. Так что насыщайтесь! На будущее!

– Когда мы возьмем билеты на поезд? – спросил Свентицкий.

Черкизов глухо захохотал:

– Ох, коллеги! Да вы действительно европейцы! Какие билеты? Я добирался от Ростова две недели! Если бы видели, что сейчас творится на железных дорогах, вы бы не задавали таких вопросов… Все рухнуло! Все. Развалилось, как дурно сложенный стог сена. Дунуло – и нет его!

Он угрюмо посмотрел на них, отодвинул тарелки, до конца трапезы больше не ел, только много и жадно пил, не хмелея. Говорил он ровным, глуховатым голосом, казался спокойным, но щеку то и дело передергивал тик, и в побелевших глазах выплывало что‑ то такое, от чего Щепкину становилось страшновато. Стало ясно: Черкизов удерживает себя только усилием воли, а так – смертельно усталый, издерганный до судорог человек. По двум‑ трем фразам, небрежно оброненным им, приехавшие поняли: перед ними не просто штабная крыса, а человек, самолично летающий, понимающий авиацию.

Отхлебывая вино, он вводил их в курс дела.

– В опытных авиаторах в Добрармии колоссальная нужда… Летать придется много. Очень много! Опыт прошлого года показал: траншейной войны не будет. Все решится взятием транспортных артерий! Крупных центров! Стремительность, неожиданность, темп! Летнее наступление покатится по рельсам, господа. По рекам. Крупным дорогам. И здесь главное – связь. Собственно говоря, наш воздушный корпус и образован для этого. Разведка с воздуха, небесный террор, ликвидация их авиации…

– У «них» есть авиация? – искренне изумился Свентицкий.

Черкизов насмешливо пожевал губами.

– Да, – сказал он. – Вы действительно ни черта не знаете.

– Нам говорили… – сказал Щепкин. – Почти вся наша авиация сдана немцам на Украине…

– Это было, – нахмурился Черкизов. – Мы не имели выбора. Или машины возьмут большевики, или тевтоны. Мы предпочли последних. И все‑ таки часть машин улетела к Москве. Большевики засели в некоторых авиаотрядах. Что поделаешь?

– Ну, это ерунда, – сказал Свентицкий. – С этими мы справимся.

– Вот как? – Черкизов хмуро смотрел на Свентицкого, видно было, что ему не нравится его легкомысленный вид. – Я не хочу вас пугать, но вы должны ясно представить, что прибыли не для прогулок с барышнями по ромашковым лужайкам… За годы войны наша глуповатая держава все‑ таки сообразила, что без аэропланов – никуда! Мы купили и построили, начиная с четырнадцатого года, около шести тысяч «фарманов», «ньюпоров», «муромцев»… Неужели вы думаете, что хотя бы часть из них не осталась на комиссарских землях? По нашей оценке, у красных около трех сотен действующих машин. Относиться к этому с иронией – просто глупо!

– Вы не слишком увлекаетесь цифрами? – мягко спросил Свентицкий.

– Я готовил доклад для главкома, – сказал Черкизов. – Поневоле нафаршировался. Однако могу поделиться и личными впечатлениями. В августе прошлого года меня едва не сшибли!

Он отогнул рукав. Розовая, затянутая свежей кожей рана светилась насквозь. Видно было, как яростно пульсирует вена.

– У них на полный ход работают две авиашколы: Московская, на Ходынке, и Егорьевская. Принимают только коммунистов с партийным стажем не менее шести месяцев… Можете мне поверить, если они берутся за что‑ нибудь серьезно, то делают это с толком.

– М‑ да… – сказал Свентицкий. – Все это немыслимо волнует! Но не пора ли немного вкусить и от радостей жизни?

Он прислушался. Из‑ за портьеры доносилась музыка, бил барабан, тонко ныла туземная дудка, слышался женский смех.

– Успеется… – сказал Черкизов. – Могу сообщить вам, что вы включены в состав особого авиаотряда…

– Какая прелесть! – восхитился Леон. – А велик ли отряд?

– Пока мы с вами! – усмехнулся Черкизов. – Часть авиаторов разыскивают в пехотных войсках, впоследствии к нам присоединятся английские пилоты и механики!

– Сколько наши намерены платить британцам? – осведомился с интересом Свентицкий.

– Десять фунтов за вылет.

– А нам?

– Вы же любите родину, – сказал Черкизов. – Впрочем, об этом мы еще поговорим. Я назначен командиром отряда!

Щепкин и Свентицкий встали, вытянулись, щелкнули каблуками.

– Ах, не надо этого… – поморщился Черкизов. – Не люблю! Садитесь!

Портьера отодвинулась. На них уставились две набеленные смеющиеся физиономии. Пахнуло дешевой пудрой. Особы в одинаковых широкополых шляпах с пощипанными страусиными перьями с интересом уставились на стол. Та, что повыше, с гордым аристократическим носом и синяком под глазом, жеманно сказала:

– Сколько мужчин! И все в одиночестве…

Через минуту они уже сидели за столом. Щепкин поднялся. Сославшись на усталость, ушел. Вслед ему донесся смешок одной из особ:

– Куда же вы? Мы и для вас можем подружку пригласить!

По мутному, серому окну струилась вода, дождь шумел мерно и нудно. И так же нудно пиликала и ныла скрипка в ресторане. От выпитого вина тело размякло, но голова была ясной.

…Леон не раз объяснял французам, что двадцатый век обесценил значение национальности. Все они принадлежат к новой нации – механиков и авиаторов. Все остальное неважно.

Что ж, у них всех действительно было много общего, летающие люди понимали друг друга хорошо даже без языка. Потому что и язык был свой: рисунок на клочке бумаги, жест, два‑ три слова – и тебя понимает любой, и ты понимаешь любого.

И все‑ таки глупость и чушь все это. Вот сейчас даже задремать невозможно: радость заставляет нелепо ухмыляться. Потому что там, близко, за горными хребтами, Русь… Россия… Русская земля…

Щепкин поднимался, ходил но номеру, курил, рисовал на потном стекле чертиков.

Вино расковало.

Скажи сейчас ему: лети на престарелом «Блерио‑ IV», от которого шарахались все нормальные авиаторы, – будет радость!

Затаенная жажда полета оборачивалась тоской.

Те, первые аппараты, на которых он летал, казались Щепкину похожими на чу'дные музыкальные инструменты. Когда приходилось ключом подтягивать и отпускать проволочные растяжки, он ловил себя на мысли о том, что похож на настройщика рояля. Наука была хитрая: перетянешь – и проволока не выдержит, лопнет; недотянешь – начнут скрипеть и ходить ходуном стойки. Ухо нужно было иметь музыкальное, чтобы уловить чуть басовитый единственно правильный тон струны. В небе аппарат стрекотал мотором, воздух шуршал, пел, свистел, ворковал.

Широкие крылья «Блерио» закрывали обзор с боков, на землю смотреть, можно было только сквозь круг винта, но от этого земля казалась еще более далекой, а небо близким, и рождалось ощущение одиночества и ровного радостного покоя…

По стеклу окна что‑ то щелкнуло. Щепкин, не понимая, распахнул окно, глянул вниз. Во дворе гостиницы, куда выходила дверь ресторанной кухни, среди мусора и объедков, стоял кучерявый оборвыш лет десяти, с рогаткой в руках, смотрел на Щепкина, корчил рожи.

– Дай рупь, хороший человек! – крикнул он.

– У меня франки… Нету еще рублей… – засмеялся Щепкин.

Оборвыш поманил его рукой, начал подмигивать.

– Сюда иди… Понимаешь? – уже тихо сказал он. – Очень надо.

Глаза его смотрели умоляюще и серьезно.

Щепкин пожал плечами, по во двор спустился.

Оборвыш коротко и повелительно бросил:

– Пошли за мной.

– Куда еще?

– Надо, – мальчишка не шутил. – Тебя один человек ждет…

– Какой еще человек?

– Слушай, ты меня не спрашивай. Я же тебя не спрашиваю, да?

Мальчишка скользнул со двора, Щепкин нехотя, подумав, пошел за ним.

С набережной они свернули влево, в путаницу зимних, голых садов, оград, кривых переулков. Мальчишка бежал далеко впереди и все время тревожно оглядывался, проверяя, идет ли за ним Щепкин. Когда дошагали до высокого каменного забора, мальчишка показал на калитку, крикнул издали:

– Тебе сюда!

А сам припустился бежать.

Щепкин постоял, подумал, решительно толкнул калитку.

В глубине двора, опутанного виноградными лозами, виднелся ветхий домишко под черепицей. На веранде стоял какой‑ то человек и, согнувшись, стирал в корыте заскорузлую от пота рубаху. По смуглой широкой спине катались желваки мускулов.

Когда он разогнулся, Щепкин узнал давешнего грузчика с причала. В черной клочкастой бороде его застряла рыбья шелуха, по могучей, выпуклой груди распласталась татуировка: что‑ то сложное, с якорями, цепями, фрегатами.

Щепкин, сам не слабенький, сразу же оценил мощь незнакомца: «Такому рояли таскать или борьбой в цирке баловаться! »

Но всмотрелся в глаза грузчика и насторожился – в холодноватой голубизне их не было особой приязни.

– А я думал, не придете, Даниил Семеныч… – сказал он невозмутимо. – Садитесь.

Он подвинул ногой шаткий, ветхий стул, развесил рубаху, сел чуть поодаль и сам уставился изучающе.

– Откуда вы знаете мое имя? – спросил Щепкин. – И зачем меня позвали сюда?

– Слишком много вопросов, поручик! – сказал тот. – А узнать вас нетрудно: личико у вас, вы уж простите, крепко меченное. Не ошибешься! Значит, горели вы под Перемышлем шестого июля пятнадцатого года? Кажется, так?

– Что все это значит?

– Ничего особенного, просто я вас среди прибывающих уже второй месяц высматриваю! А сейчас вот думаю: а не подменили вас там, в европах?

– В каком смысле?

– В обыкновенном… Может быть, уже и забыли и корпусной авиаотряд, и механика Глазунова Нила Семеныча, и все остальное?

– Не знаю никакого Глазунова, – сухо и твердо сказал Щепкин.

– Проверяешь? – Глаза грузчика засмеялись, потеплели. – Это правильно. Ну, а такая дата – шестнадцатое апреля, год тысяча девятьсот пятнадцатый – тебе ничего не говорит?

Щепкин прикрыл глаза. Сидел долго и молча. Шестнадцатого апреля, в первом часу ночи, в ангарной палатке, подпольный солдатский комитет принимал Щепкина в партию большевиков. Только что за успешные бои и полеты произвели Щепкина из унтеров сразу в поручики – в те времена это уже не было редкостью. Собрались под предлогом невинным – отметить повышение. Нил Семеныч кашлял, говорил глухо:

– Теперь гляди, Данька! Офицер ты, ясное дело, липовый… Но зато летун отменный. Служи, тянись, помалкивай. До поры…

Но этот‑ то откуда все знает?..

– Допустим, такая дата мне знакома, – наконец сказал Щепкин.

– И мне знакома, – сказал грузчик. – Ты только не думай, что я тебя такого одного тут жду. У меня работы здесь много. Зови меня пока… скажем… Силантьев! – Грузчик засмеялся. – В общем‑ то это неважно… Но уж, если веришь, слушаться меня должен, как господа бога! Добро?

– Что мне делать?

– Ты не прыгай… Чаю хочешь?

– Нет.

– Тогда давай по порядку, Щепкин… Что с тобой и другими там, во Франции, было, чему обучали, как? Мне все интересно…

– Чего говорить? Послали учиться, обучили, теперь вернулся.

– Да ты не волнуйся… – Силантьев сел рядом, хлопнул его по плечу, заглянул мягко в лицо.

– А ты бы не волновался? – тихо сказал Щепкин. – Сколько лет ждал я такой вот встречи!

– Понимаю…

Щепкин сильно потер лицо, словно умылся, и начал рассказывать – неторопливо, пытаясь вспомнить и передать самое главное.

Было же все так. Русских именитых авиаторов французы по приезде взялись переучивать с азов, так, словно они еще и не летали. Многие ворчали: «Да что мы, мотористы? » Но французы вежливо переправляли с одного завода на другой, учили сборке и срочному ремонту моторов, заставляли доходить до мелочей. С завода Испано‑ Суиза перебросили на завод Анри Фармана, от Фармана – на заводы Бреге, Вуазена, Ньюпора, потом на знаменитый завод Спад в Иси‑ Ле‑ Мулинэ, туда, где строились аппараты по личному заказу самого знаменитого воздушного бойца Франции Рене Фонка, сбившего сто двадцать шесть немецких аэропланов… Цифра была фантастическая, ей многие не верили, но даже, если сделать скидку на галльскую склонность к преувеличениям, Фонк был мастером – ничего не скажешь.

Сначала ни Щепкин, ни Свентицкий, ни прочие опытные авиаторы, прибывшие из России на обучение, не понимали, к чему союзники так дотошно учат их. Узнали только недавно: их не собирались отправлять назад, они должны были защищать небо Франции и крошить проклятых тевтонов там, на чужой земле, пополнить выбитых пилотов эскадрильи «Аистов». Взамен союзники обещали поставить России некое количество аэропланов.

В Шартре – это верст семьдесят от Парижа – месяца два полетывали на машинах с толкающим винтом, коробчатых бипланах, похожих на солидных воздушных змеев «фарманах», «вуазенах». С этими машинами русские справились легко – летали уже на таких на родине.

Обрадовало только то, что торжественно, с шампанским и салютом из револьверов, вручили им дипломы на звание военного летчика и гражданского пилота‑ авиатора по линии международного авиационного клуба. Но это было только начало. Свезли всех в город По, в школу акробатики и воздушного боя. Пилоты здесь жили вместе с инструкторами прямо на аэродромном поле, в ящиках из‑ под аэропланов. Здесь дела пошли серьезнее. Быстрые и юркие монопланы «ньюпоры» и «мораны» были капризны и требовательны в управлении. Инструкторы сил не жалели. С утра до ночи звенели, ныли моторы. В блеклом небе играли аппараты, рисовали змейки, падали в скольжении, накручивали бочки… Двое из наших разбились, оба одинаково: слишком резко переходили в скольжение, аппараты начинало вертеть в штопоре, они падали в бешеном верчении к земле, словно их притягивало могучей силой.

Скорбеть учителя не дали, повезли в специальную школу воздушной стрельбы в городке Казо. Здесь палили по стендам с вертящихся сидений; стреляли с юрких и быстрых моторных лодок «Сигма» и «Фламбо», которые разгонялись и вертелись на реке так, что щиты мишеней размазывались от скорости и никак не поймать их в прицел. Учили всему: собирать ленты из металлических звеньев для скорострельных «виккерсов» и «гочкисов», заряжать, ремонтировать, смазывать, собирать пулеметы.

Свентицкий орал:

– Я уже!.. Испекся!.. Дайте аппарат!

Но инструкторы невозмутимо замечали:

– Нетерпеливость – порок для авиатора. Это еще не главное!

И верно, снова вернули в По в дивизион боевого применения и воздушного боя. Здесь к каждому был прикреплен мастер. Щепкин достался худенькому, юркому Годару. Тот работал старательно, но душевной близости меж ними не было: слишком холоден и расчетлив был Годар.

Через неделю индивидуальных тренировок Годар сказал, пригласив переводчика:

– Почти все элементы вы, мсье, уже выполняете лучше меня…

Щепкин обрадовался, но напрасно. Впереди еще были групповые полеты, когда аэропланы шли журавлиным клином, были посадки и взлеты с совершенно незнакомых площадок, специальные занятия по сжиганию аэростатов и воздушному бою.

Французы на тренировках любили застать врасплох.

Щепкин вылетал, чтобы встретиться с одним аппаратом, а на него нападали трое, смотрели, как выкрутится. Ничего, выкручивался…

Между тренировочными боями он сходил в высотный полет на продолжительность. Утюжил небо на «моране» полтора часа на высоте четыре с половиной тысячи метров, замерз до икоты. И когда наконец уже были готовы к боям, в России вспыхнула революция. Французы сразу же стали на всех русских смотреть с подозрением. Полеты прекратились.

Часть офицеров отправили в Париж. Щепкина и Свентицкого оставили в казармах в Шартре. Тут и застало их перемирие с Германией.

Путей домой не было, кроме одного: «добровольно» вступить в этот самый славяно‑ британский корпус. Вот и вступили.

Силантьев слушал невесело, склонив голову, положив огромные, узловатые руки на колени и время от времени поглядывая задумчиво на Щепкина.

Когда тот закончил, сказал:

– Дела‑ то у республики, Щепкин, плохие. Можно сказать, трагические дела. Только еще их авиации нам и не хватало.

– Ну, найдется же у наших где‑ нибудь хоть плохонький аэропланчик… – сказал Щепкин. – Я – готов! Ты только меня к нашим как‑ нибудь поскорей переправь.

– Переправлять я тебя никуда не буду, – сказал строго Силантьев. – И ты об этом тоже забудь. Придется тебе, товарищ дорогой, служить с британцами и прочей нечистью. Потому что реввоенсовету и командованию той же одиннадцатой армии очень нужно знать, что затевают британцы на Каспии и когда и как попрут на Астрахань, на Волгу. Вкупе с отечественной сволочью. Понял? Волга же что дорога накатанная до самого сердца, до Москвы.

– Почему… Астрахань? – не понял Щепкин.

– Потому что пошлют вас, авиаторов, в основном не к Деникину, не на Дон, а поближе – к Баку. Тут дело такое: англичане нашей контре помогать помогают, но и свои интересы держат. А у них сейчас главный интерес – это нефть, Щепкин. И планы у них простые: свалить республику, а потом спокойненько оттяпать от России Туркестан да Баку. Хлопок там, нефть здесь. И силы у них на это имеются.

– Ты‑ то откуда знаешь, что именно на Каспий пошлют?

– Я многое должен знать, Щепкин, – усмехнулся Силантьев.

Говорили долго.

Силантьев сказал, чтобы Щепкин не волновался, ждал терпеливо, сам бы ничего не предпринимал. Как только перебазируют отряд на постоянную стоянку, Щепкина найдут и скажут, что делать дальше. На всякий случай приказал запомнить два адреса: в Ростове и в Баку.

Когда Щепкин собрался уходить, Силантьев сказал:

– Погоди‑ ка!

Громко позвал:

– Манана!

Из дому вышла полноватая женщина лет под тридцать: с круглым красивым лицом, розовыми губами, смотрела спокойно, кутаясь в белую шаль.

– Если будут спрашивать, куда ходил, скажешь к ней… – предупредил Силантьев. – Мол, амурное приключение. Мальчишка сюда привел.

– Хорошо. Но не слишком ли много предосторожностей? – удивился Щепкин.

– Я знаю, что делаю, – нахмурился Силантьев. – Десять лет с охранкой при царе‑ кормильце в кошки‑ мышки игрался. И ты тоже не хлопай ушами. Ты вот здесь сидишь, а в твоем чемодане уже человечки из контрразведки роются. Такие тут у нас дела… Будь осторожным, парень. Ты нам живой нужен, понял?

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|