- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

для подготовки к экзамену 8 страница

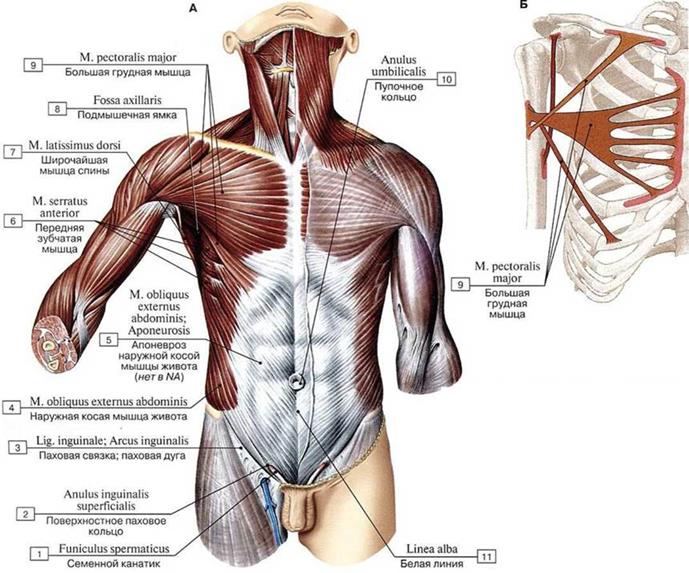

Паховая (Пупартова) связка, ligamentum inguinale, представляет собой утолщенный и загнутый в виде желобка нижний край апоневроза наружной косой мышцы живота, который простирается от передней верхней ости подвздошной кости до лобкового бугорка. В лобковой области пучки апоневроза расходятся на латеральную и медиальную ножки, которые ограничивают наружное отверстие пахового канала.

Первая из них прикрепляется к лобковому бугорку, а вторая — к симфизу. Латеральная ножка после прикрепления поднимается вверх и получает название загнутой связки. Образовавшаяся между ножками щель занята поперечно ориентированными межножковыми волокнами собственной фасции живота.

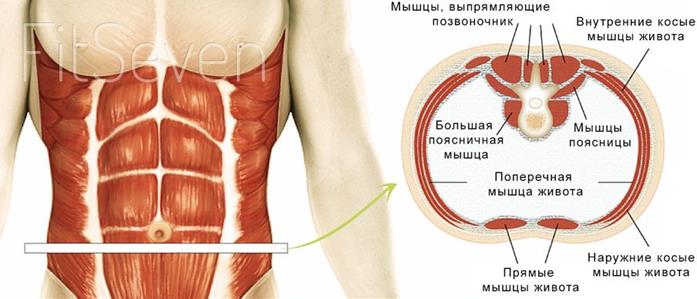

Внутренняя косая мышца живота, m. obliquus intemus abdominis, прикрыта предыдущей мышцей. Она начинается от подвздошного гребня и латеральной половины паховой связки. Ее мышечные пучки ориентированы под углом 90° к предыдущей мышце и прикрепляются к XII, XI и X ребрам. По направлению к середине мышца образует апоневроз, который разделяется на два листка, охватывающие прямую мышцу живота. По середине передней брюшной стенки апоневрозы мышц живота противоположной стороны переплетаются между собой. Нижние пучки внутренней косой мышцы живота сопровождают семенной канатик, соединяются с волокнами от поперечной мышцы живота и формируют мышцу, поднимающую яичко. Функция: косые мышцы живота при двустороннем сокращении сгибают позвоночник и опускают нижние ребра; при одностороннем сокращении — поворачивают туловище в сторону.

Поперечная мышца живота, m. transversus abdominis, располагается под предыдущей. Она начинается от шести нижних ребер, от подвздошного гребня и от латеральной трети паховой связки. Мышечные пучки идут в поперечном направлении и переходят в апоневроз, который переплетается с апоневрозами широких мышц живота противоположной стороны. Функция: сокращение мышцы вызывает повышение внутрибрюшного давления и тем самым обеспечивает нормальное положение органов живота. Мышцы живота переднелатеральной группы образуют брюшной пресс, играющий защитную и опорную функции для органов брюшной полости, а также участвующий в обеспечении мочеиспускания и дефекации.

Задняя группа мышц.

Задняя группа мышц.

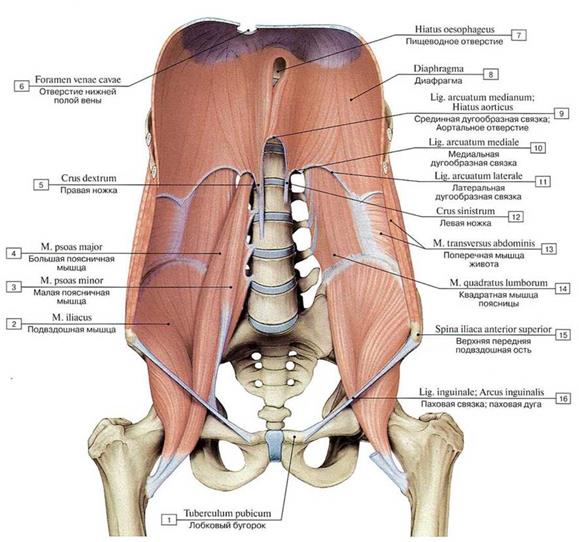

Квадратная мышца поясницы, m. quadratus lumborum, располагается в составе задней стенки полости живота. Она начинается от подвздошного гребня и поперечных отростков нижних поясничных позвонков; прикрепляется к XII ребру и поперечным отросткам верхних поясничных позвонков. Функция: удерживает позвоночник в вертикальном положении; при одностороннем сокращении наклоняет позвоночник в сторону.

В области живота имеются три фасции: поверхностная, собственная и внутрибрюшная.

Поверхностная фасция живота расположена под подкожной жировой клетчаткой.

Собственная фасция живота разделяется на три пластинки: поверхностная пластинка охватывает наружную косую мышцу живота, в паховой области образует межножковые волокна и продолжается в фасцию мышцы, поднимающей яичко; средняя пластинка собственной фасции охватывает внутреннюю косую мышцу живота с обеих сторон; глубокая пластинка собственной фасции живота покрывает поперечную мышцу живота снаружи.

Внутрибрюшная фасция выстилает изнутри стенки живота. В различных отделах ее части имеют собственные названия: фасция, покрывающая внутреннюю поверхность поперечной мышцы живота — поперечная фасция; покрывающая нижнюю поверхность диафрагмы — диафрагмальная фасция; покрывающая квадратную мышцу поясницы — поясничная фасция; покрывающая подвздошную мышцу (мышца таза) — подвздошная фасция; выстилающая стенки малого таза — тазовая фасция.

Область живота делится на три отдела посредством двух горизонтальных линий (: верхняя — linea bicostarum, соединяет передние концы десятых ребер; нижняя — linea bispinarum, соединяет передние верхние ости подвздошных костей. Верхний отдел живота называют надчревье, средний — чрево и нижний — подчревье. Посредством двух вертикальных линий, проходящих по латеральным краям прямых мышц живота (параректальные линии), в надчревье выделяют среднюю — собственно надчревную (эпигастральную) область и парные (левую и правую) подреберные области. Средний отдел (чрево) разделяют на околопупочную, правую и левую боковые области живота. Нижний отдел (подчревье) — на лобковую, правую и левую паховые области.

Область живота делится на три отдела посредством двух горизонтальных линий (: верхняя — linea bicostarum, соединяет передние концы десятых ребер; нижняя — linea bispinarum, соединяет передние верхние ости подвздошных костей. Верхний отдел живота называют надчревье, средний — чрево и нижний — подчревье. Посредством двух вертикальных линий, проходящих по латеральным краям прямых мышц живота (параректальные линии), в надчревье выделяют среднюю — собственно надчревную (эпигастральную) область и парные (левую и правую) подреберные области. Средний отдел (чрево) разделяют на околопупочную, правую и левую боковые области живота. Нижний отдел (подчревье) — на лобковую, правую и левую паховые области.

К анатомическим образованиям живота, имеющим особое строение и важное клиническое значение, относят влагалище прямой мышцы живота, белую линию живота и паховый канал. Особенности строения данных образований обусловливают наличие так называемых «слабых» мест, в пределах которых часто образуются грыжи — мешковидные выпячивания стенки, которые могут содержать внутренние органы. В области живота к слабым относят следующие места: паховый канал, пупочное кольцо, участок белой линии, расположенный выше пупка, а также заднюю стенку влагалища прямой мышцы ниже пупка.

Влагалище прямой мышцы живота, vagina m. recti abdominis. Прямая мышца живота замкнута в прочный фиброзный футляр, образованный апоневрозами широких мышц живота. В строении влагалища выделяют две стенки — переднюю и заднюю, которые на всем протяжении устроены неодинаково. Выше пупка переднюю стенку образуют: апоневроз наружной косой мышцы живота и передняя пластинка апоневроза внутренней косой мышцы; заднюю — задняя пластинка апоневроза внутренней косой мышцы живота, апоневроз поперечной мышцы, поперечная фасция и серозная оболочка — брюшина. На расстоянии 2—5 см ниже пупка переднюю стенку образуют апоневрозы всех трех широких мышц живота, срастающиеся между собой; заднюю — только поперечная фасция и брюшина.

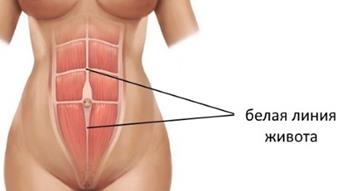

Белая линия живота, linea alba, образуется в результате сращения и перекреста волокон апоневрозов широких мышц живота противоположных сторон. Выше пупка ее ширина 1 — 2 см, а ниже пупка 3 — 4 мм. Толщина белой линии сверху вниз увеличивается.

Белая линия живота, linea alba, образуется в результате сращения и перекреста волокон апоневрозов широких мышц живота противоположных сторон. Выше пупка ее ширина 1 — 2 см, а ниже пупка 3 — 4 мм. Толщина белой линии сверху вниз увеличивается.

Паховый канал, canalis inguinalis, представляет собой щелевидное пространство, расположенное над паховой связкой. У мужчин в паховом канале находится семенной канатик, у женщин — круглая связка матки. Длина пахового канала у взрослого человека составляет 4—5 см. Канал имеет четыре стенки и два отверстия.

Передняя стенка образована апоневрозом наружной косой мышцы живота, задняя — поперечной фасцией и брюшиной. Верхнюю стенку канала составляют нижние пучки внутренней косой и поперечной мышц живота, а нижнюю — желоб паховой связки.

Наружное отверстие (поверхностное паховое кольцо) представляет собой щель в апоневрозе наружной косой мышцы живота. Оно ограничено ножками апоневроза наружной косой мышцы живота: снизу — латеральной, сверху — медиальной, с латеральной стороны — межножковыми волокнами собственной фасции живота, с медиальной стороны — загнутой связкой — пучком волокон, окаймляющим лобковый бугорок.

Глубокое паховое кольцо со стороны брюшной полости имеет вид воронкообразного углубления и закрыто брюшиной.

Диафрагма, diaphragma (m. phrenicus) — это непарная мышца, закрывающая нижнюю апертуру грудной клетки. Она состоит из расположенного посередине сухожильного центра и периферической — мышечной части.

В пределах сухожильного центра различают сердечное вдавление (прилежит сердце) и отверстие нижней полой вены.

В зависимости от мест начала мышечных волокон в мышечной части выделяют: грудинную, реберную и поясничную части.

Грудинная часть начинается от задней поверхности мечевидного отростка грудины и заканчивается у переднего края сухожильного центра.

Реберная часть — самая обширная часть диафрагмы, которая начинается от шести нижних ребер. Ее мышечные пучки идут вверх и заканчиваются у переднего и боковых краев сухожильного центра.

Поясничная часть начинается от тел I — IV поясничных позвонков и XII ребра. В ее пределах расположены пищеводное и аортальное отверстия. В аортальном отверстии проходят аорта и грудной лимфатический проток. Оно находится на уровне XII грудного позвонка и ограничено сухожильными пучками, поэтому при дыхании размер его не изменяется и аорта не сдавливается. В пищеводном отверстии проходят пищевод и блуждающие нервы. Данное отверстие расположено на уровне X грудного позвонка. Его окаймляют мышечные пучки, которые могут перерастягиваться, что служит одной из причин формирования грыж пищеводного отверстия диафрагмы.

Сверху и снизу диафрагма покрыта фасциями — соответственно, внутригрудной и внутрибрюшной, а также серозными оболочками — плеврой и брюшиной.

Между грудинной и реберными частями имеется небольшое парное пространство треугольной формы — грудино-реберный треугольник. Смежные края поясничной и реберной частей ограничивают парный пояснично-реберный треугольник. В названных пространствах грудная и брюшная полости разобщены только фасциями и серозными оболочками. Это «слабые места», в которых могут возникать диафрагмальные грыжи.

Своей выпуклостью диафрагма обращена вверх, образуя неравномерно изогнутый купол. С правой стороны купол диафрагмы достигает места прикрепления к грудине хряща V ребра, а с левой — хряща VI ребра. В связи с этим объем грудной клетки значительно меньше, чем это представляется при наружном осмотре. Полость живота превосходит границы области живота, так как печень и желудок находятся под куполом диафрагмы.

Функция: диафрагма — дыхательная мышца. При ее сокращении купол несколько уплощается, опускаясь на 1 — 3 см. При этом в большей мере смещаются боковые отделы диафрагмы. Именно на вдохе проявляется «брюшной» тип дыхания, более отчетливо выраженный у мужчин и детей. У женщин преобладает «грудной» тип дыхания, обусловленный расширением грудной клетки, которое вызвано в свою очередь сокращением межреберных, лестничных и других мышц. Расслабляясь, диафрагма возвращается в первоначальное положение, объем грудной клетки уменьшается и происходит выдох.

26. Мышцы таза.

Эти мышцы начинаются от костей таза, поясничного и крестцового отделов позвоночного столба, со всех сторон окружают тазобедренный сустав и прикрепляются к верхнему концу бедренной кости. Классификация мышц таза основана на их расположении.

1. Внутренние мышцы таза: подвздошно-поясничная, грушевидная и внутренняя запирательная мышцы.

2. Наружные мышцы таза: большая, средняя и малая ягодичные мышцы; квадратная мышца бедра; верхняя и нижняя близнецовые мышцы; наружная запирательная мышца и мышца, напрягатель широкой фасции.

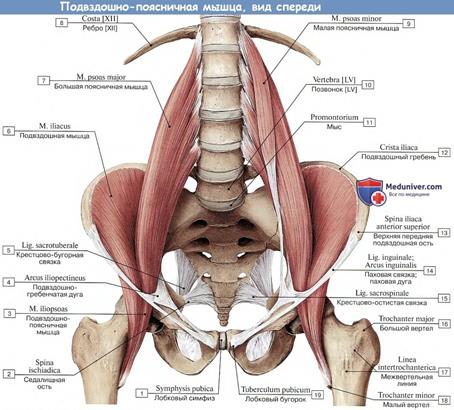

Внутренние мышцы таза. Подвздошно-поясничная мышца, m. iliopsoas, состоит из двух мышц, соединяющихся только у места прикрепления: большой поясничной и подвздошной. К данной мышце можно отнести и непостоянную малую поясничную мышцу. Большая поясничная мышца, m. psoas major, начинается от XII грудного и всех поясничных позвонков. На уровне крестцово-подвздошного сустава она присоединяется к пучкам подвздошной мышцы. Подвздошная мышца, m. iliacus, начинается от подвздошной ямки, соединяется с большой поясничной мышцей, образуя подвздошнопоясничную мышцу, которая проходит под паховой связкой и прикрепляется к малому вертелу бедренной кости. Функция: подвздошно-поясничная мышца обеспечивает сгибание в тазобедренном суставе, вращает бедро наружу.

Внутренние мышцы таза. Подвздошно-поясничная мышца, m. iliopsoas, состоит из двух мышц, соединяющихся только у места прикрепления: большой поясничной и подвздошной. К данной мышце можно отнести и непостоянную малую поясничную мышцу. Большая поясничная мышца, m. psoas major, начинается от XII грудного и всех поясничных позвонков. На уровне крестцово-подвздошного сустава она присоединяется к пучкам подвздошной мышцы. Подвздошная мышца, m. iliacus, начинается от подвздошной ямки, соединяется с большой поясничной мышцей, образуя подвздошнопоясничную мышцу, которая проходит под паховой связкой и прикрепляется к малому вертелу бедренной кости. Функция: подвздошно-поясничная мышца обеспечивает сгибание в тазобедренном суставе, вращает бедро наружу.

Малая поясничная мышца, m. psoas minor, имеет короткое брюшко и длинное сухожилие; начинается от тела XII грудного позвонка, прикрепляется к подвздошно-лобковому возвышению. Мышца отсутствует в 40 % случаев.

Грушевидная мышца, m. piriformis, начинается от передней поверхности крестца, проходит через большое седалищное отверстие и прикрепляется к верхушке большого вертела. Функция: вращает бедро наружу.

Внутренняя запирательная мышца, m. obturatorius intemus, начинается от внутренней поверхности запирательной мембраны и краев одноименного отверстия, выходит из полости малого таза через малое седалищное отверстие и, изменив направление почти под прямым углом, прикрепляется к большому вертелу. К сухожилию мышцы после выхода из полости малого таза присоединяются верхняя и нижняя близнецовые мышцы. Функция: вращает бедро наружу.

Наружные мышцы таза. Большая ягодичная мышца, m. gluteus maximus, начинается от крестца и копчика, от подвздошной кости кзади от задней ягодичной линии; прикрепляется к ягодичной бугристости бедренной кости. Функция: разгибает бедро, одновременно поворачивая его наружу; отводит бедро.

Средняя ягодичная мышца, m. gluteus medius, лежит под предыдущей; начинается от подвздошной кости; прикрепляется к большому вертелу. Функция: отводит бедро, передние пучки вращают его внутрь, задние — наружу.

Малая ягодичная мышца, m. gluteus minimus, прикрыта средней ягодичной мышцей. Она начинается от подвздошной кости; прикрепляется к большому вертелу бедренной кости. Функция: отводит бедро, передние пучки мышцы вращают его внутрь, задние — наружу.

Квадратная мышца бедра, m. quadratus femoris, начинается от седалищного бугра, проходит латерально и прикрепляется к межвертельному гребню бедренной кости. Функция: вращает бедро наружу.

Верхняя близнецовая мышца, m. gemellus superior, начинается от седалищной ости, нижняя близнецовая мышца, m. gemellus inferior, — от седалищного бугра. Эти мышцы прикрепляются вместе с внутренней запирательной мышцей к большому вертелу. Функция: вращают бедро наружу.

Наружная запирательная мышца, m. obturatorius externus, начинается от наружной поверхности запирательной мембраны и краев одноименного отверстия, проходит под квадратной мышцей бедра; прикрепляется к большому вертелу. Функция: вращает бедро наружу.

Напрягатель широкой фасции, m. tensor fasciae latae, начинается от передней верхней ости и гребня подвздошной кости, переходит в подвздошно-большеберцовый тракт, который прикрепляется к латеральному мыщелку большеберцовой кости. Функция: напрягает подвздошно-большеберцовый тракт, сгибает бедро.

27. Кости и мышцы верхних конечностей, их кровоснабжение.

Скелет верхней конечности включает кости пояса верхней конечности и кости свободной верхней конечности.

Скелет верхней конечности включает кости пояса верхней конечности и кости свободной верхней конечности.

Кости пояса верхней конечности представлены ключицей и лопаткой. Ключица — трубчатая кость, одним концом сочленяется с грудиной, другим — с лопаткой. Лопатка — плоская кость треугольной формы, прилежащая к задней поверхности грудной клетки. Суставная ямка лопатки сочленяется с плечевой костью.

Скелет свободной верхней конечности состоит из трех отделов: проксимального, среднего и дистального. Проксимальный отдел представлен плечевой костью. Средний — кости предплечья — также состоит из длинных трубчатых костей: лучевой, расположенной латерально (со стороны большого пальца), и локтевой, лежащей медиально. Расположение костей предплечья необходимо рассматривать в анатомической стойке: вертикальное положение тела, рука обращена ладонью кпереди, I палец отведен латерально. Дистальный отдел — кости кисти, делится на три части: кости запястья, пясти и пальцев.

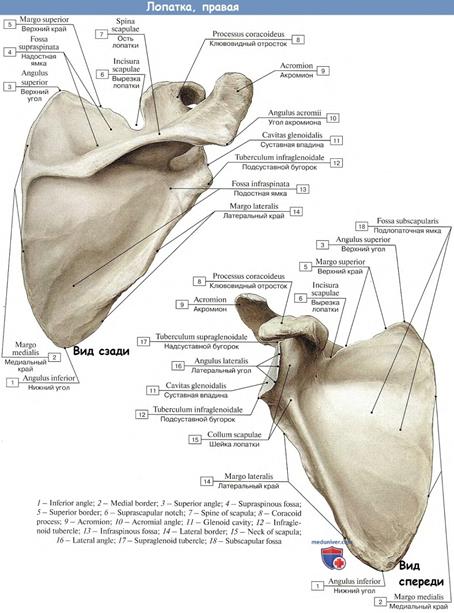

Кости пояса верхней конечности. Лопатка, scapula, — плоская кость треугольной формы, расположенная на задней поверхности грудной клетки на уровне II—VII ребер. В ее строении различают три угла: нижний, верхний и латеральный. На лопатке выделяют три края: медиальный (обращенный к позвоночнику), латеральный (направленный к подмышечной ямке) и верхний; две поверхности — переднюю и заднюю. Передняя (реберная) поверхность прилежит к ребрам, образуя подлопаточную ямку. Задняя поверхность разделена хорошо выраженным гребнем — остью лопатки, на две ямки: верхнюю — надостную и нижнюю — подостную. В этих ямках расположены одноименные мышцы. Ость лопатки заканчивается акромиальным отростком (акромионом). На верхушке акромиального отростка находится плоская суставная поверхность, сочленяющаяся с ключицей. Латеральный угол утолщен и имеет суставную впадину. Над суставной впадиной лопатки возвышается клювовидный отросток.

Ключица, clavicula, — это трубчатая S-образно изогнутая кость, в которой различают среднюю часть — тело, акромиальный и грудинный концы.

Ключица, clavicula, — это трубчатая S-образно изогнутая кость, в которой различают среднюю часть — тело, акромиальный и грудинный концы.

Грудинный конец ключицы утолщен, имеет суставную поверхность, сочленяющуюся с рукояткой грудины. Акромиальный конец уплощен и имеет суставную поверхность для соединения с акромионом. Верхняя поверхность ключицы гладкая. На нижней поверхности в области грудинного конца имеется вдавление реберно-ключичной связки, соединяющей ключицу с хрящом I ребра. На акромиальном конце хорошо выражены две шероховатости: конусовидный бугорок и трапециевидная линия — к ним прикрепляется связка, идущая от клювовидного отростка лопатки.

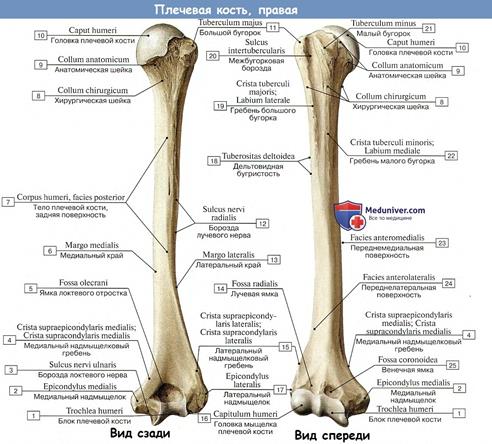

Кости свободной верхней конечности. Плечевая кость, humerus, относится к числу длинных трубчатых костей. В ее строении различают диафиз — тело и два утолщенных конца — эпифизы: верхний (проксимальный) и нижний (дистальный). На верхнем эпифизе находится головка плечевой кости, которая отделена незначительной бороздкой — анатомической шейкой от большого и малого бугорков. Малый бугорок расположен спереди, большой лежит латерально. От них к телу кости направляются гребни, соответственно, большого и малого бугорков. Бугорки и их гребни разделены межбугорковой бороздой, в которой проходит сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча. Суженное место ниже бугорков, отделяющее верхний эпифиз от тела, называется хирургической шейкой. В этом месте чаще всего происходят переломы плечевой кости.

В верхней трети тела плечевой кости, дистальнее гребня большого бугорка, находится дельтовидная бугристость, к которой прикрепляется дельтовидная мышца. Ниже дельтовидной бугристости по задней поверхности плечевой кости проходит борозда лучевого нерва. Она начинается на медиальной поверхности, огибает кость сзади и заканчивается на границе средней и нижней трети диафиза у латерального края плечевой кости.

В верхней трети тела плечевой кости, дистальнее гребня большого бугорка, находится дельтовидная бугристость, к которой прикрепляется дельтовидная мышца. Ниже дельтовидной бугристости по задней поверхности плечевой кости проходит борозда лучевого нерва. Она начинается на медиальной поверхности, огибает кость сзади и заканчивается на границе средней и нижней трети диафиза у латерального края плечевой кости.

Уплощенный спереди назад нижний эпифиз плечевой кости (мыщелок) сочленяется с обеими костями предплечья. Мыщелок состоит из блока плечевой кости (соединяется с локтевой костью) и головки мыщелка плечевой кости (соединяется с лучевой костью). Спереди над блоком плечевой кости расположена венечная ямка, куда при сгибании в локтевом суставе входит венечный отросток локтевой кости. Над головкой мыщелка находится лучевая ямка, соответствующая головке лучевой кости. Сзади над блоком плечевой кости видна локтевая ямка, в которой расположен локтевой отросток локтевой кости. С обеих сторон от мыщелка выступают медиальный и латеральный надмыщелки. Медиальный надмыщелок развит сильнее, по его задней поверхности проходит борозда локтевого нерва.

Уплощенный спереди назад нижний эпифиз плечевой кости (мыщелок) сочленяется с обеими костями предплечья. Мыщелок состоит из блока плечевой кости (соединяется с локтевой костью) и головки мыщелка плечевой кости (соединяется с лучевой костью). Спереди над блоком плечевой кости расположена венечная ямка, куда при сгибании в локтевом суставе входит венечный отросток локтевой кости. Над головкой мыщелка находится лучевая ямка, соответствующая головке лучевой кости. Сзади над блоком плечевой кости видна локтевая ямка, в которой расположен локтевой отросток локтевой кости. С обеих сторон от мыщелка выступают медиальный и латеральный надмыщелки. Медиальный надмыщелок развит сильнее, по его задней поверхности проходит борозда локтевого нерва.

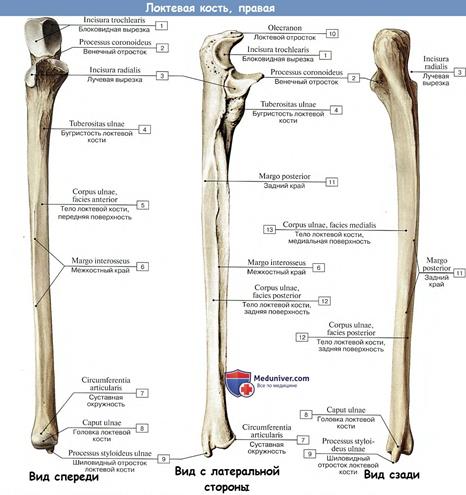

Кости предплечья. Это локтевая и лучевая кости — длинные трубчатые кости. Каждая кость состоит из диафиза — тела и двух эпифизов: проксимального (верхнего) и дистального (нижнего). Тела обеих костей имеют трехгранную форму. В их строении различают три поверхности и три края. Передняя и задняя поверхности каждой кости обращены соответственно вперед и назад; третья — у лучевой кости обращена наружу — латеральная поверхность, у локтевой — внутрь — медиальная поверхность. Передний и задний края обращены в соответствующие стороны, третий, межкостный край — острый, обращен в сторону соседней кости. У локтевой кости он ориентирован латерально, у лучевой — медиально.

Локтевая кость, ulna, располагается медиально (со стороны мизинца). Проксимальный (верхний) эпифиз кости сочленяется с блоком локтевой кости посредством блоковидной вырезки. Вырезка обращена вперед и ограничена двумя отростками: снизу и спереди — венечным, сверху и сзади более массивным — локтевым. С латеральной стороны венечного отростка находится небольшая лучевая вырезка для головки лучевой кости. Ниже венечного отростка впереди располагается бугристость локтевой кости. Дистальный (нижний) эпифиз кости тоньше проксимального и образует головку, которая имеет суставную окружность для сочленения с лучевой костью. От медиального края головки отходит небольшой шиловидный отросток. На диафизе (теле) расположены три поверхности и три края, описанные выше.

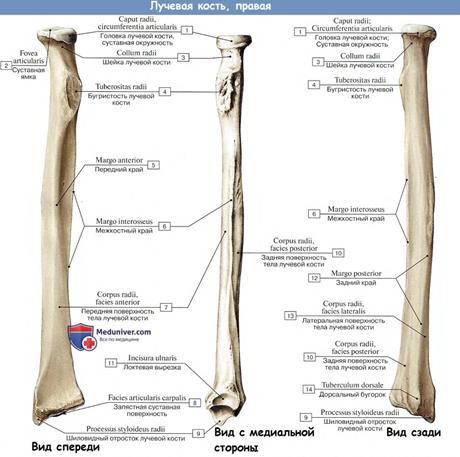

Лучевая кость, radius, расположена с латеральной стороны. На проксимальном (верхнем) эпифизе находится головка лучевой кости с небольшим углублением в центре — суставной ямкой. Эта ямка служит для сочленения с головкой мыщелка плечевой кости. По краю головки идет суставная окружность. Ниже головки хорошо выражена шейка лучевой кости, дистальнее нее на передней поверхности располагается бугристость лучевой кости — место прикрепления двуглавой мышцы плеча.

Лучевая кость, radius, расположена с латеральной стороны. На проксимальном (верхнем) эпифизе находится головка лучевой кости с небольшим углублением в центре — суставной ямкой. Эта ямка служит для сочленения с головкой мыщелка плечевой кости. По краю головки идет суставная окружность. Ниже головки хорошо выражена шейка лучевой кости, дистальнее нее на передней поверхности располагается бугристость лучевой кости — место прикрепления двуглавой мышцы плеча.

На расширенном дистальном эпифизе лучевой кости с медиальной стороны находится локтевая вырезка, в которую заходит головка локтевой кости. С противоположной стороны книзу идет шиловидный отросток. На нижней поверхности дистального конца лучевой кости имеется вогнутая запястная суставная поверхность для соединения с костями запястья. На диафизе (теле) расположены три поверхности и три края, описанные выше.

На расширенном дистальном эпифизе лучевой кости с медиальной стороны находится локтевая вырезка, в которую заходит головка локтевой кости. С противоположной стороны книзу идет шиловидный отросток. На нижней поверхности дистального конца лучевой кости имеется вогнутая запястная суставная поверхность для соединения с костями запястья. На диафизе (теле) расположены три поверхности и три края, описанные выше.

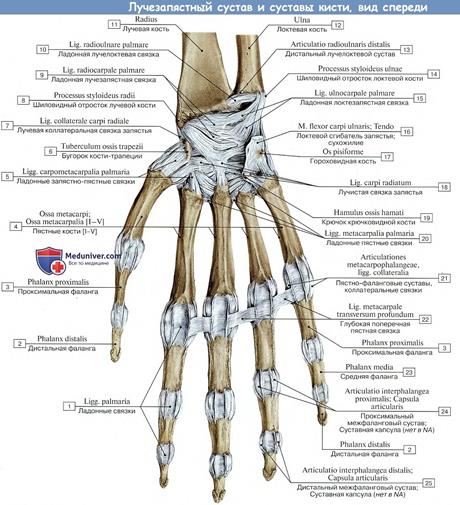

Кости кисти. Кисть, manus, состоит из трех отделов: запястья, carpus; пясти, metacarpus; фаланг пальцев, phalanges.

Кости запястья, ossa carpi. Запястье находится ближе всего к предплечью и состоит из восьми костей, расположенных в два ряда — по четыре в каждом. Считая от латерального края кисти (от большого пальца к мизинцу), в проксимальном ряду лежат: ладьевидная кость (самая большая из костей первого ряда); полулунная кость (имеет вид полулуния); трехгранная кость (имеет форму трехгранной пирамиды); гороховидная кость (по форме напоминает горошину и является сесамовидной костью).

Начиная от латерального края кисти, дистальный ряд составляют: кость-трапеция, которая соединяется с основанием I пястной кости (на ее ладонной поверхности расположена глубокая борозда); небольшого размера трапециевидная кость, по форме напоминает кость-трапецию; головчатая кость имеет головку, которая заходит в углубление, образуемое ладьевидной и полулунной костями; крючковидная кость имеет на ладонной поверхности у локтевого края отросток в виде крючка.

Кости пясти, ossa metacarpi. Представлены пятью короткими трубчатыми костями. В каждой пястной кости различают тело, основание и головку. Основания пястных костей соединяются с костями запястья. На обращенных друг к другу боковых поверхностях оснований II—V костей есть суставные площадки, которыми они сочленяются друг с другом. Тело пястных костей неправильной призматической формы, тоньше эпифизов, поэтому между телами этих костей остаются межкостные промежутки. Головки II—V пястных костей имеют шаровидную форму, I пястной кости — блоковидную. Они соединяются с проксимальными фалангами пальцев.

Фаланги пальцев кисти, ossa digitorum, phalanges. Это короткие трубчатые кости. У каждого пальца, кроме I (большого) имеются три фаланги: проксимальная, средняя и дистальная. Большой палец имеет только две фаланги — проксимальную и дистальную. Проксимальные (основные) фаланги — самые длинные, дистальные (концевые, ногтевые) — самые короткие. Наиболее длинные фаланги — у среднего пальца. В каждой фаланге различают основание, тело и головку. Тела проксимальных и средних фаланг с тыльной стороны выпуклы, с ладонной — слабо вогнуты. Дистальный эпифиз ногтевых фаланг расширен и образует бугристость дистальной фаланги.

Мышцы верхней конечности подразделяют на мышцы плечевого пояса и мышцы свободной верхней конечности: плеча, предплечья и кисти.

Мышцы плечевого пояса.

Покрывая почти со всех сторон плечевой сустав, они расположены в два слоя: в поверхностном слое лежит дельтовидная мышца; в глубоком — остальные мышцы.

Покрывая почти со всех сторон плечевой сустав, они расположены в два слоя: в поверхностном слое лежит дельтовидная мышца; в глубоком — остальные мышцы.

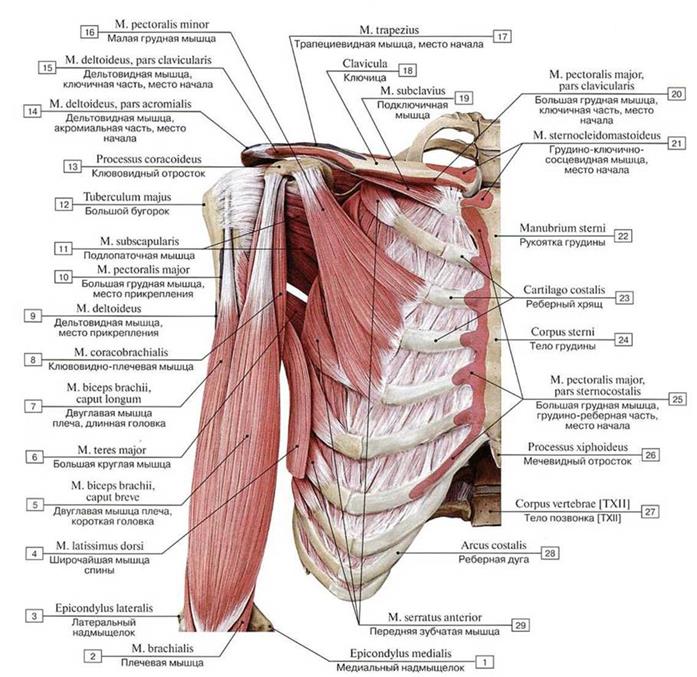

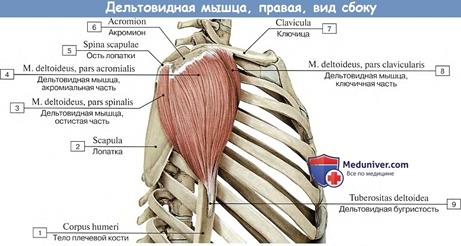

Дельтовидная мышца, m. deltoideus, имеет треугольную форму, лежит поверхностно, покрывая плечевой сустав практически со всех сторон. Начинается от латеральной трети ключицы, акромиального отростка и ости лопатки; прикрепляется к дельтовидной бугристости плечевой кости. Функция: отводит руку в плечевом суставе.

Надостная мышца, m. supraspinatus, начинается в одноименной ямке лопатки, проходит под акромионом и прикрепляется к большому бугорку плечевой кости. Функция: отводит плечо.

Надостная мышца, m. supraspinatus, начинается в одноименной ямке лопатки, проходит под акромионом и прикрепляется к большому бугорку плечевой кости. Функция: отводит плечо.

Подостная мышца, m. infraspinatus, начинается от подостной ямки лопатки; прикрепляется к большому бугорку плечевой кости. Функция: вращает плечо наружу.

Малая круглая мышца, m. teres minor, примыкает снизу к подостной мышце; прикрепляется к большому бугорку плечевой кости. Функция: вращает плечо наружу.

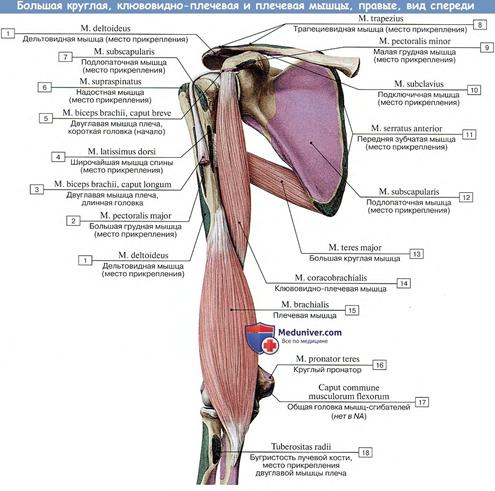

Большая круглая мышца, m. teres major, начинается от дорсальной поверхности лопатки у ее нижнего угла, прилегает к сухожилию широчайшей мышцы спины и прикрепляется к гребню малого бугорка плечевой кости. Функция: приводит плечо, вращает его внутрь.

Большая круглая мышца, m. teres major, начинается от дорсальной поверхности лопатки у ее нижнего угла, прилегает к сухожилию широчайшей мышцы спины и прикрепляется к гребню малого бугорка плечевой кости. Функция: приводит плечо, вращает его внутрь.

Подлопаточная мышца, m. subscapularis, заполняет одноименную ямку лопатки, прикрепляется к малому бугорку плечевой кости. Функция: приводит плечо, вращает его внутрь.

Мышцы плеча.

Мышцы плеча по расположению подразделяют на две группы — переднюю (сгибатели) и заднюю (разгибатели). В состав передней группы входят двуглавая мышца плеча, клювовидно-плечевая и плечевая мышцы; в состав задней группы — трехглавая мышца плеча и локтевая мышца.

Передняя группа мышц плеча. Двуглавая мышца плеча, m. biceps brachii, имеет две головки. Длинная головка начинается от надсуставного бугорка лопатки, проходит через полость плечевого сустава. Короткая головка начинается от клювовидного отростка лопатки. Обе головки соединяются в общее брюшко, сухожилие которого прикрепляется к бугристости лучевой кости. Функция: сгибает плечо, сгибает предплечье.

Передняя группа мышц плеча. Двуглавая мышца плеча, m. biceps brachii, имеет две головки. Длинная головка начинается от надсуставного бугорка лопатки, проходит через полость плечевого сустава. Короткая головка начинается от клювовидного отростка лопатки. Обе головки соединяются в общее брюшко, сухожилие которого прикрепляется к бугристости лучевой кости. Функция: сгибает плечо, сгибает предплечье.

Клювовидно-плечевая мышца, m. coracobrachialis, также начинается от клювовидного отростка лопатки. Прикрепляется к плечевой кости в ее верхней трети. Функция: сгибает плечо.

Плечевая мышца, m. brachialis, лежит под двуглавой мышцей плеча. Начинается от передней поверхности нижней и средней трети плечевой кости; прикрепляется к бугристости локтевой кости. Функция: осуществляет сгибание в локтевом суставе.

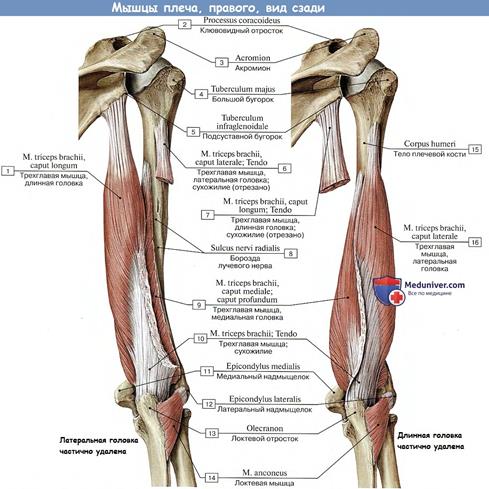

Задняя группа мышц плеча. Трехглавая мышца плеча, m. triceps brachii, занимает всю заднюю поверхность плеча, имеет три головки: длинную, латеральную и медиальную. Длинная головка начинается от подсуставного бугорка лопатки. Латеральная головка начинается от заднелатеральной поверхности плечевой кости в ее средней трети. Медиальная головка начинается от плечевой кости в области ее нижней трети. Все головки соединяются в одно сухожилие, которое прикрепляется к локтевому отростку локтевой кости. Функция: осуществляет разгибание в плечевом и локтевом суставах.

Задняя группа мышц плеча. Трехглавая мышца плеча, m. triceps brachii, занимает всю заднюю поверхность плеча, имеет три головки: длинную, латеральную и медиальную. Длинная головка начинается от подсуставного бугорка лопатки. Латеральная головка начинается от заднелатеральной поверхности плечевой кости в ее средней трети. Медиальная головка начинается от плечевой кости в области ее нижней трети. Все головки соединяются в одно сухожилие, которое прикрепляется к локтевому отростку локтевой кости. Функция: осуществляет разгибание в плечевом и локтевом суставах.

Локтевая мышца, m. anconeus, срастается с предыдущей. Начинается от латерального надмыщелка плечевой кости и прикрепляется к локтевому отростку локтевой кости. Функция: осуществляет разгибание в локтевом суставе.

Мышцы предплечья.

Мышцы предплечья действуют на несколько суставов: локтевой, лучезапястный, суставы кисти и пальцев. По топографии мышцы предплечья подразделяют на две группы — переднюю и заднюю; в каждой различают по два слоя — глубокий и поверхностный. Классификация мышц предплечья основана на их расположении.

1. Передняя группа:

а) поверхностный слой: плечелучевая мышца, круглый пронатор, лучевой сгибатель запястья, длинная ладонная мышца, поверхностный сгибатель пальцев, локтевой сгибатель запястья;

б) глубокий слой: длинный сгибатель большого пальца, глубокий сгибатель пальцев, квадратный пронатор.

2. Задняя группа:

а) поверхностный слой: длинный и короткий лучевые разгибатели запястья, разгибатель пальцев, разгибатель мизинца, локтевой разгибатель запястья;

б) глубокий слой: мышца-супинатор; длинная мышца, отводящая большой палец кисти; короткий разгибатель большого пальца кисти; длинный разгибатель большого пальца кисти; разгибатель указательного пальца.

По функции передняя группа мышц предплечья — это сгибатели (семь мышц) и пронаторы (две мышцы); задняя группа — это разгибатели (девять мышц) и один супинатор. Большая часть сгибателей берет начало от медиального надмыщелка плечевой кости; большая часть разгибателей начинается от латерального надмыщелка плечевой кости.

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|