- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

Е. П. Ильин 16 страница

222 Раздел IV. Характеристика негативных психофизиологических состояний

Мотивы деятельности связаны с оценкой человеком своей пригодности для данной деятельности. Чем ниже эта оценка, тем ниже мотивация. Очевидно, именно этим объясняется выявленный И. А. Шуры-гиной на детях музыкальной школы факт, что чем ниже оказывался у них уровень способностей, тем чаще у них появлялась скука на уроках.

Факторы, влияющие на монотоноустойчивость, в обобщенном виде представлены в табл. 9.1.

Влияние возраста. Шурыгиной (1984) на учащихся детской музыкальной школы показано влияние на монотоноустойчивость возрастных особенностей. Наибольшая чувствительность к однообразию учебно-музыкальной деятельности отмечалась у учащихся подросткового возраста (шестого-седьмого класса общеобразовательной школы).

Влияние привыкания. Уайт, Валентинова и другие исследователи отмечают, что даже те люди, которые по своей природе малопригодны к монотонной работе, со временем привыкают к ней. Некоторым она даже начинает нравиться. Однако появление такой привычки не проходит бесследно для самого рабочего. Она порождает неприязнь к смене трудовых операций. Уолкер и Мериот (Walker, Marriott, 1951) установили, что у многих рабочих возникает конфликт между стремлением к разнообразию и нежеланием менять работу, к которой они привыкли. Привычка начинает довлеть над рабочими.

Меры борьбы с монотонней

Долгое время, пока монотония связывалась только с работой на конвейере, считалось, что главным средством борьбы с монотонней является полная автоматизация труда. Хотя это мера и не исключается, решить проблему монотонии она не может хотя бы потому, что большинство видов деятельности автоматизировать нельзя (например, нельзя вместо спортсмена заставить выполнять объемные монотонные тренировочные нагрузки автомат). Поэтому борьба с монотонностью деятельности должна предусматривать разные способы, учитывая и физиологические, и психологические, и социальные факторы.

Рекомендуется также работающему отыскивать интересное в однообразной работе или же во время работы думать о чем-нибудь своем, заполняя таким образом «мотивационный вакуум». Последнее, однако, возможно только при автоматизированное™ выполняемых действий. Известны, например, случаи, когда бегуны-марафонцы перед соревнованием читают детективные романы и повести, чтобы во время бега можно было поразмыслить о логичности тех или иных

Глава 9. Состояния, возникающие при монотонной деятельности и обстановке 223

| Таблица 9.1 Факторы, влияющие на | монотоноустойчивость | (по Н. П. Фетискину) |

| Факторы | Монотоноустойчивость | |

| высокая | низкая | |

| Возраст | Свыше 25-30 лет | От 16 до 24 лет |

| Пол | Женский | Мужской |

| Образовательный уровень Невысокий | Высокий | |

| Профессионал ьная квалификация | Высокая | Низкая |

| Отношение к монотонной работе | Положительное | Отрицательное |

| Склонность к однообразной работе | Выражена | Отсутствует |

| Самооценка | Низкая и средняя | Высокая |

| Уровень притязаний | Средний | Ниже среднего |

| Направленность фрустрации | Интрапунитивная | Экстрапунитивная |

| Сила нервной системы | Слабая | Сильная |

| Подвижность нервных процессов | Инертность | Подвижность |

| «Внешний» баланс нервных процессов | Преобладание торможения | Преобладание возбуждения |

| «Внутренний» баланс нервных процессов | Преобладание возбуждения | Преобладание торможения |

| Тип темперамента | Меланхолический, флегматический | Холерический, сангвинический |

| Экстраверсия | Не выражена | Сильно выражена |

| Нейротизм | Низкий и средний | Высокий |

| Ригидность | Высокая | Низкая |

поступков героев прочитанных книг. Однако положительный эффект от такого «свободного размышления» будет только в том случае, если работающий не ищет удовлетворения от самого процесса работы. В противном случае «свободное размышление» работающего снова будет замыкаться на работе и переживаться как раздражение от данной работы.

224 Раздел IV. Характеристика негативных психофизиологических состояний

Точка зрения-27

Заполняя «психологический вакуум» интересными мыслями, рабочий тем самым преодолевает однообразие и монотонность труда. М. Смит (1944) приводит в своей книге любопытный случай с группой молодых рабочих-текстильщиков, удивлявших учителя математики вечерней школы своим необычайно быстрым прогрессом в учебе. Когда рабочих спросили, в чем же все-таки секрет и причины их успеха, все они заявили, что просто могут думать о математике во время работы, выполнять в уме некоторые домашние задания и т. д. Этот прием переключения сознания в сферу субъективных, личных интересов и мечтаний помогает рабочему не замечать однообразия работы.

Исследования отечественных и зарубежных психологов показывают, что состояния скуки, пресыщения, сонливости не возникает, если у работающих имеется возможность мысленного отвлечения, которое представляет собой своеобразный путь борьбы с монотонностью, рассматриваемый многими авторами как действенный способ ее преодоления. Так, А. Губ-сер пишет, что «при однообразной работе возможность "ухода в себя" играет большую роль не как явление, с которым надо бороться, а как действенное средство в деле предотвращения или преодоления монотонности» (A. Gubser, 1968, s. 147).

На значение мечтаний неоднократно указывал и С. Уайт, который считал их одним из эффективных методов в борьбе с вредным и неприятным воздействием однообразия работы. С его точки зрения, причина возникновения скуки состоит в том, что человек при выполнении однообразной работы испытывает «духовный голод», «ненасыщенный интерес». Там, где не удается найти действенную замену такому ненасыщенному интересу, внимание во всевозрастающей мере сосредоточивается на неприятно тянущейся работе. С помощью же мечтаний как раз и удается направить внимание и ненасыщенный интерес на внутренний мир, что в значительной степени тормозит нарастание скуки.

Возможность во время работы предаваться размышлениям и различным мечтаниям зависит от того, в какой мере индивид может выполнять свою работу на основе автоматизированных навыков (Асеев, 1974, с. 154).

Действенными средствами уменьшения фактора монотонности являются:

1. Усложнение (укрупнение) рабочих операций, выполняемых действий, объединение их в комплексы (Золина (1967); однако этот способ борьбы с монотонностью труда имеет и недостатки: каждый рабочий должен располагать комплектом оборудования, которое используется во время рабочего цикла лишь частично, при длительности операций свыше 10-12 мин их укрупнение делается

Глава 9. Состояния, возникающие при монотонной деятельности и обстановке 225

вообще невыгодным; укрупнение требует длительной и сложной подготовки самого рабочего; кроме того, далеко не всякий технологический процесс и особенности производимой продукции позволяют укрупнять операции (Асеев, 1974).

2. Увеличение или периодическое изменение темпа работы или подачи информации (Ducker, 1939; Bartenwerfer, 1957; Ефимов, 1935).

3. Членение большого по объему задания на отдельные части для того, чтобы появились промежуточные (поэтапные) цели (Асеев, 1974; Граф, 1944).

4. Организация пауз в работе с заполнением их физическими упражнениями, прослушиванием музыки и другими мероприятиями, соответствующими «активному отдыху», по И. М. Сеченову.

5. Усиление мотивации через объяснение значимости деятельности.

6. Смена деятельности, рабочих мест (Munsterberg, 1912; Ruff, 1961). Правда, последнее не всегда эффективно. Как показано Фетиски-ным и Молодцовой (1983), смена рабочих мест в течение рабочей смены дает положительный эффект только для лиц с подвижностью нервных процессов. Для инертных эта мера неэффективна, больше того, она отрицательно влияет на результаты деятельности.

7. Обеспечение работающего текущей информацией о ходе выполнения планового задания (Graf, 1944; Brameschfeld, 1952).

Точка зрения-28

В условиях сильно расчлененного трудового процесса большое значение имеет то, как подаются материал или детали к рабочему месту исполнителя: в определенных совокупностях, которые являются более или менее обозримыми с точки зрения количества труда и времени, необходимого на их обработку, или кучей, затрудняющей рабочему наметить промежуточные цели в своей деятельности. Такие исследователи, как Г. Закс (1920), Е. Заксенберг (1933), Е. Брамешфельд (1952), А. Рюссель (1961) и другие, сходятся на том, что накопление на рабочем месте большого количества необработанного материала усиливает монотонность труда. И наоборот, хорошо обозримое количество заготовок (т. е. такой объем, который может быть обработан за 1—2 ч) предотвращает ее.

Между тем уже простое разделение дневного задания на отдельные небольшие части (порции, блоки) значительно усиливает психологическую стимуляцию деятельности. Еще немецкий физиолог О. Граф (1944) отмечал, что при разумном дроблении дневного объема задания наблюдается действительное повышение производительности труда. Так, на перфорационных работах, где заготовки подавались отдельными порциями по 50 шт.

226 Раздел IV. Характеристика негативных психофизиологических состояний

в каждой, было достигнуто повышение производительности труда в пределах от 13 до 20%.

П. Смит и Ч. Лем (P. Smith, Ch. Lem, 1955) провели следующий любопытный эксперимент. На группе рабочих, занятых полировкой и отделкой легких металлических деталей, были последовательно опробованы три варианта работы: в первом случае исполнителям выдавалось 3100 деталей, во втором — 620 и в третьем — 310. На обработку деталей затрачивалось соответственно 240, 48 и 24 мин, после чего выдавалась очередная порция. Детали, подлежащие обработке, подносились к рабочему месту в картонных коробках. Во время работы каждый из исполнителей имел возможность в любой момент прерваться и отдохнуть. В ходе эксперимента фиксировались два показателя: количество произвольных остановок на отдых и средняя продолжительность периода работы между остановками. В результате исследования было установлено, что при малом объеме задания частота произвольных остановок меньше, чем при большом. Рабочие стремятся закончить задание, прежде чем сделать паузу на отдых. Одновременно возрастает и средняя длительность отрезка времени между двумя остановками, указывающая на увеличение собственно рабочего периода.

| Объем разового задания | Среднее кол-во остановок за 105-минутный период наблюдения | Средняя длительность периода работы между произвольными i остановками, мин |

| Большой (3100 дег.) | 11,06 | 6,57 |

| Средний (620 дет.) | 9,01 | 9,51 |

| Малый (310 дет.) | 7,94 | 11,41 |

Эти данные показывают, что небольшие по объему разовые задания приводят к стимуляции трудовой активности человека. В описанном эксперименте рабочие, труд которых оплачивался сдельно, во всех трех случаях производили примерно одинаковое количество готовой продукции, но ритмичность работы при малых объемах задания возрастала, снижались жалобы на скуку и монотонность, что, несомненно, было следствием положительного влияния промежуточных производственнных целей, которые возникали при подаче обрабатываемых деталей небольшими порциями (Асеев, 1974, с. 141-143).

Можно указать также и на другие меры борьбы с монотонней. В частности, ряд исследователей отмечают, что низкая температура в рабочем помещении противодействует появлению состояния моно-тонии (Barmack, 1939; Bartenwerfer, 1957). Бартенверфер показал, например, что время реакции на неожиданный звуковой раздражитель

Глава 9. Состояния, возникающие при монотонной деятельности и обстановке 227

при температуре +19 °С было на 0,08 секунд меньше, чем при температуре +24 °С. Полученные в исследованиях результаты позволяют утверждать, что температура воздуха при монотонной работе не должна превышать +17-19 °С, т. е. быть несколько ниже гигиенической нормы (+18-21 °С).

Только факты

Еще в 30-е гг. советскими психологами В. М. Коганом и С. Г. Геллерштей-ном было установлено, что осведомленность рабочего о ходе выполнения планового задания повышает работоспособность и ослабляет монотонность труда.

...Г. 3. Бедный (1952) предлагал испытуемым выполнять за строго фиксированное время (2 часа) определенное количество простых операций (1800), причем в первом варианте опытов счетчик, фиксировавший количество произведенных операций, ставился в недоступное для наблюдения место, а во втором — рядом с исполнителем. Опыты показали, что в первом случае, когда испытуемые не получали информации о ходе выполнения нормы, признаки психического насыщения наступали уже через 30 мин. Исполнители начинали произвольно менять темп работы, порядок действий; постепенно также снижалась выработка, а количество перерывов, их длительность заметно увеличивались. Все чаще появлялось желание оставить работу, ухудшалась субъективная ориентировка во времени и т. п. Во втором же варианте опытов, когда испытуемые имели возможность следить за показаниями счетчика и, следовательно, оценивать и корректировать свою деятельность, признаки Психического насыщения наступали лишь через час работы и в менее выраженной форме. В результате все испытуемые выполняли заданную норму раньше установленного времени (Асеев, 1974, с. 148).

При работе, связанной с длительным восприятием информации (наблюдением и контролем), может возникнуть сенсорная монотония (Ильин с соавт., 1979; Ильина с соавт., 1977; Ильина, 1981; Кашкина, 1977). В подобных случаях полезно вводить какую-либо дополнительную работу (записывание и протоколирование различных фактов, обработка фиксируемых данных, выполнение дополнительных простых поручений). Такая деятельность необходима для летчиков во время длительных полетов, так как они подвергаются воздействию однообразных звуков двигателя, мельканию облаков за стеклом кабины и т. д. Швейцарский психолог А. Губсер (Gubser, 1968) считает, что обязанность пилотов при длительных ночных полетах заполнять многочисленные формуляры о времени полета, местоположении и высоте

и*

228 Раздел IV. Характеристика негативных психофизиологических состояний

имеет не только информационное значение, но и является средством борьбы с монотонностью.

Точка зрения-29

Монотонность можно снизить, изменяя некоторые факторы внешней среды, например освещенность рабочего места. Опыт свидетельствует о том, что на однообразных трудовых процессах со значительным напряжением зрения положительный эффект дает периодическое повышение освещенности. Этот метод получил известное применение на ряде предприятий. На ленинградской фабрике «Скороход», рижском заводе ВЭФ и некоторых других после каждых 2 ч работы освещение на 1,5—2 мин усиливается на 20%, а затем вновь приводится в норму. Это сбивает монотонность и способствует поддержанию нормального уровня работоспособности (Асеев, 1974, с. 177).

Определенному разнообразию работы может способствовать пери-одичёекая смена некоторых внешних характеристик выпускаемого изделия, не затрагивающая существа технологического процесса. Губ-сер описывает положительный противомонотонный эффект, полученный на одной из фабрик по фальцовке и склеиванию на конвейере картонных коробок, когда через несколько часов или дней менялись типы коробок. Асеев (1974) наблюдал подобное на швейных, обувных и слюдяных предприятиях: когда исходя из производственных соображений в течение дня изменялись размеры и фасоны изготавливаемых изделий, сорт или качество сырья и т. д., это оказывало противомонотонный эффект. Даже смена рабочего инструмента или перемена цвета обрабатываемого изделия или используемого инструмента труда дает тот же эффект. Полезным бывает также менять состав работающих групп, находящихся в длительном контакте друг с другом.

9.2. Состояние психического пресыщения

Монотонная деятельность приводит также к появлению состояния психического пресыщения, связанного с возникновением отвращения к выполняемой работе. Важно отметить, чго психологическое отвращение как эмоциональная реакция на то, что человеку противно, может сопровождаться легким ощущением тошноты и выражает реакцию отторжения неприятного ощущения или воспринимаемого объекта.

Для понимания отвращения, вызываемого длительной однообразной работой, важно учесть следующее замечание Ушинского (1974):

Глава 9. Состояния, возникающие при монотонной деятельности и обстановке 229

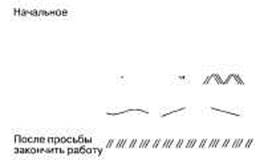

После просьбы 7/ ш // ш „ //f /f /,/ 7/ ш /7 /7/ /7 закончить работу

Рис. 9.6. Изменения в характере выполнения задания в состоянии психического пресыщения

«Отвращение к предмету часто появляется тогда, когда он, удовлетворив нашему стремлению ... насильно удовлетворяет стремлению, которого уже нет. Так, мы можем получить положительное отвращение к такому блюду, которого наелись до тошноты...» (с. 394).

Изучение состояния психического пресыщения впервые началось, очевидно, в лаборатории К.Левина, где А. Карстен (Karsten, 1927) изучала явление так называемого «психического насыщения», состоящего в том, что в результате длительного выполнения какой-либо однообразной деятельности у человека наступает сначала просто нежелание ее выполнять, а затем — при ее дальнейшем выполнении — резко отрицательное к ней отношение (вплоть до аффекта) и настойчивое стремление ее прекратить. Карстен (Karsten, 1928), а вслед за ней и И. М. Соловьев-Элпидинский (1935), работавший в лаборатории Л. С. Выготского с умственно отсталыми детьми, показали, что это состояние не связано с утомлением.

Позднее данное состояние изучалось Н. Майером (Maier, 1955). В его экспериментах испытуемым предлагалось чертить на листке бумаги вертикальные линии, группируя их в соответствии с заданным образцом (рис. 9.6). Испытуемые должны были не останавливаясь заполнять один за другим листки бумаги, запасы которой непрерывно пополнялись. Сначала начинали появляться отклонения от заданного образца: линии чертились длиннее или короче, с меньшим или большим нажимом и т. д. Изменялся темп работы. Затем ухудшалось качество работы. Через четыре часа работы испытуемые отказывались выполнять задание. Чтобы убедиться, что отказ не связан с мышечным утомлением, испытуемым давалась другая инструкция, которая восстанавливала способность писать.

228 Раздел IV. Характеристика негативных психофизиологических состояний

имеет не только информационное значение, но и является средством борьбы с монотонностью.

Точка зрения-29

Монотонность можно снизить, изменяя некоторые факторы внешней среды, например освещенность рабочего места. Опыт свидетельствует о том, что на однообразных трудовых процессах со значительным напряжением зрения положительный эффект дает периодическое повышение освещенности. Этот метод получил известное применение на ряде предприятий. На ленинградской фабрике «Скороход», рижском заводе ВЭФ и некоторых других после каждых 2 ч работы освещение на 1,5—2 мин усиливается на 20%, а затем вновь приводится в норму. Это сбивает монотонность и способствует поддержанию нормального уровня работоспособности (Асеев, 1974, с. 177).

Определенному разнообразию работы может способствовать пери-одичёская смена некоторых внешних характеристик выпускаемого изделия, не затрагивающая существа технологического процесса. Губ-сер описывает положительный противомонотонный эффект, полученный на одной из фабрик по фальцовке и склеиванию на конвейере картонных коробок, когда через несколько часов или дней менялись типы коробок. Асеев (1974) наблюдал подобное на швейных, обувных и слюдяных предприятиях: когда исходя из производственных соображений в течение дня изменялись размеры и фасоны изготавливаемых изделий, сорт или качество сырья и т. д., это оказывало противомонотонный эффект. Даже смена рабочего инструмента или перемена цвета обрабатываемого изделия или используемого инструмента труда дает тот же эффект. Полезным бывает также менять состав работающих групп, находящихся в длительном контакте друг с другом.

9.2. Состояние психического пресыщения

Монотонная деятельность приводит также к появлению состояния психического пресыщения, связанного с возникновением отвращения к выполняемой работе. Важно отметить, что психологическое отвращение как эмоциональная реакция на то, что человеку противно, может сопровождаться легким ощущением тошноты и выражает реакцию отторжения неприятного ощущения или воспринимаемого объекта.

Для понимания отвращения, вызываемого длительной однообразной работой, важно учесть следующее замечание Ушинского (1974):

Глава 9. Состояния, возникающие при монотонной деятельности и обстановке 229

выполнение И/IIII///It ШIIШI/ШI/Ш U

Вариации "'" "'" "'''"'''

и in ii in и in и и/

Снижение „™ ^ y л,

качества ^])j ^ Л Л>

Неспособность к работе

Рис. 9.6. Изменения в характере выполнения задания в состоянии психического пресыщения

«Отвращение к предмету часто появляется тогда, когда он, удовлетворив нашему стремлению ... насильно удовлетворяет стремлению, которого уже нет. Так, мы можем получить положительное отвращение к такому блюду, которого наелись до тошноты...» (с. 394).

Изучение состояния психического пресыщения впервые началось, очевидно, в лаборатории К.Левина, где А. Карстен (Karsten, 1927) изучала явление так называемого «психического насыщения», состоящего в том, что в результате длительного выполнения какой-либо однообразной деятельности у человека наступает сначала просто нежелание ее выполнять, а затем — при ее дальнейшем выполнении — резко отрицательное к ней отношение (вплоть до аффекта) и настойчивое стремление ее прекратить. Карстен (Karsten, 1928), а вслед за ней и И. М. Соловьев-Элпидинский (1935), работавший в лаборатории Л. С. Выготского с умственно отсталыми детьми, показали, что это состояние не связано с утомлением.

Позднее данное состояние изучалось Н. Майером (Maier, 1955). В его экспериментах испытуемым предлагалось чертить на листке бумаги вертикальные линии, группируя их в соответствии с заданным образцом (рис. 9.6). Испытуемые должны были не останавливаясь заполнять один за другим листки бумаги, запасы которой непрерывно пополнялись. Сначала начинали появляться отклонения от заданного образца: линии чертились длиннее или короче, с меньшим или большим нажимом и т. д. Изменялся темп работы. Затем ухудшалось качество работы. Через четыре часа работы испытуемые отказывались выполнять задание. Чтобы убедиться, что отказ не связан с мышечным утомлением, испытуемым давалась другая инструкция, которая восстанавливала способность писать.

230 Раздел IV. Характеристика негативных психофизиологических состояний

Надо отметить, что в обозначении данного состояния существует неопределенность. Словосочетание «психическое насыщение» больше подходит для обозначения удовлетворенной потребности, например в пище, а «психическое пресыщение» должно обозначать именно пресыщение, когда насытившийся человек продолжает есть, в результате чего у него появляется отвращение к пище. У авторов же упомянутые два состояния либо не разделяются, либо, как это имеет место у Л. С. Славиной (1969), состояние «насыщения» (монотонии) называется состоянием «пресыщения». Отсутствие разделения состояния моногонии и психического пресыщения имеется у Левина и Карстен, а также у Майера. Есть основание подозревать, что в их экспериментах речь может идти о монотонии, а не пресыщении. По крайней мере в их работах не приводится четких симптомов последнего.

В ряде работ (Фетискин, Ильин, Высотская, 1974; Замкова с со-авт., 1981; Фетискин, Ершова, Полякова, 1984) было показано, что состояние психического пресыщения сопровождается появлением чувства раздражения по отношению к выполняемой деятельности, отвращением к ней. Этот рост эмоционального возбуждения сопровождался и характерными изменениями нейродинамических и психомоторных показателей. Так, по «внешнему» балансу проявилась тенденция его сдвига в сторону возбуждения, а по «внутреннему» — в сторону торможения. Время простой сенсомоторной реакции оставалось неизменным, а часто даже увеличивалось, время же сложной (дифференцировочной) реакции укорачивалось. Все это происходило на фоне усиления парасимпатических влияний, что проявилось в снижении частоты сердечных сокращений и тонуса мышц в покое, а также уменьшении мышечной силы. Снижались объем вентиляции легких и потребление кислорода, а соответственно — энерготраты. Более чем у половины испытуемых наблюдался сдвиг рН в кислую сторону. Ненамного увеличивалась частота основного тона речи, что характерно для раздраженной интонации голоса.

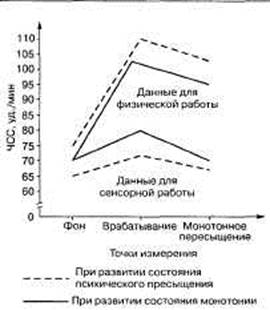

Таким образом, при развитии состояний монотонии и психического пресыщения наблюдаются как одинаковые, так и различные изменения ряда показателей. Сходство состоит в усилении парасимпатических влияний как реакции на однообразие деятельности1 (рис. 9.7).

Правда, Т В. Хроминой (1987) получены другие результаты. По ее данным, при психическом пресыщении наблюдается значимое повышение энерготрат и возрастание КГР. Чем вызвано такое расхождение получаемых данных, сказать трудно.

Глава 9. Состояния, возникающие при монотонной деятельности и обстановке 231

Рис. 9.7. Изменение частоты сердечных сокращений (ЧСС) при состояниях психического пресыщения и монотонии

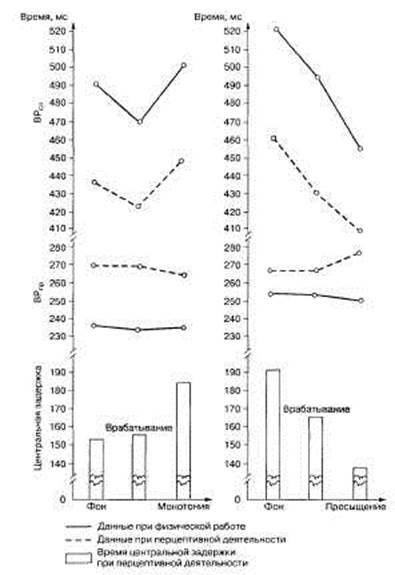

Различие же заключается в качестве переживаний, связанных со снижением эмоционального возбуждения при монотонии и ростом его при пресыщении, что нашло отражение в нейродинамических показателях «внешнего» и «внутреннего» баланса и времени простой и сложной сесомоторной реакции (рис. 9.8).

Если при монотонии нарастало возбуждение в двигательных корковых центрах для повышения тонизации коры, то при пресыщении, наоборот, снижалось возбуждение двигательных центров, чтобы уменьшить тонизацию коры головного мозга, находящейся в состоянии высокой активации. Отсюда и мерой борьбы с состоянием психического пресыщения является прекращение данной деятельности.

Состояние психического пресыщения чаще всего появлялось как следствие состояния монотонии (если работа не прекращалась), но могло возникать и первично (хотя нельзя исключить и того, что состояние монотонии все же было, но не очень выраженное и кратковременное, вследствие чего оно не нашло отражения в переживаниях человека). В последнем случае неустойчивыми к состоянию психического

232 Раздел IV. Характеристика негативных психофизиологических состояний

Рис. 9.8. Изменения сенсомоторных показателей (времени сложной

реакции ВРС„, времени простой реакции ВРпр и центральной задержки)

в состояниях монотонии (слева) и психического пресыщения (справа)

при выполнении различной по характеру монотонной работы

I I

Глава 9. Состояния, возникающие при монотонной деятельности и обстановке 233

пресыщения оказались лица со слабой нервной системой и подвижностью возбуждения, т. е. с характеристиками, отличающими холерический тип темперамента. Кроме того, как и для монотононеустойчи-вых, для них характерно преобладание торможения по «внутреннему» балансу, т. е. низкая потребность в активности.

9.3. Состояние «эмоционального выгорания»

В конце XX в. большой интерес исследователей привлек феномен «эмоционального выгорания» как специфический вид профессионального хронического состояния лиц, работающих с людьми (учителей, психологов, психиатров, священников, полицейских, юристов, тренеров, работников сферы обслуживания и др.).

Сущность феномена. Термин «эмоциональное выгорание» {burnout) ввел американский психиатр X. Дж Фрейденберг (1974) для характеристики психологического состояния здоровых людей, находящихся в интенсивном и тесном общении с клиентами, пациентами в эмоционально насыщенной атмосфере при оказании профессиональной помощи. Первоначально данный термин определялся как состояние изнеможения, истощения с ощущением собственной бесполезности. Затем феномен «эмоционального выгорания» был детализирован, в результате чего выделился его синдром (Maslach, 1982; Pelman, Hart-man, 1982). Последние из авторов, обобщив многие определения «выгорания», выделяли три главных компонента: эмоциональное и/или физическое истощение, деперсонализация и сниженная рабочая продуктивность. В контексте данной книги главный интерес, естественно, представляет первый компонент «выгорания».

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|