- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

В.А.Терёхин 2 страница

Исследования показали, что острота чувствительности органов чувств нарастает с возрастом, достигая своего максимума к 20-30 годам, с тем, чтобы в дальнейшем постепенно снижаться.

Существенные особенности функционирования органов чувств зависят от типа нервной системы человека. Известно, что люди, обладающие сильной нервной системой, обнаруживают большую выносливость и меньшую чувствительность, а люди со слабой нервной системой при меньшей выносливости обладают большей чувствительностью.

Очень большое значение для чувствительности имеет эндокринный баланс в организме. Например, при беременности обонятельная чувствительность резко обостряется, тогда как зрительная и слуховая чувствительность падает.

К повышению чувствительности приводит компенсация сенсорных дефектов. Так, например, утрата зрения или слуха в известной мере компенсируется обострением других видов чувствительности. У людей, лишенных зрения, высоко развито осязание, они способны читать руками. Этот процесс чтения руками носит специальное название – гаптика. У людей лишенных слуха, сильно развивается вибрационная чувствительность. Например, великий композитор Людвиг Ван Бетховен в последние годы жизни, когда он лишился слуха, использовал именно вибрационную чувствительность для прослушивания музыкальных произведений.

Ко второй группе факторов, меняющих чувствительность, можно отнести фармакологические воздействия, условно-рефлекторное повышение чувствительности, влияние второй сигнальной системы и установки, общее состояние организма, связанное с утомлением, а также взаимодействие ощущений.

Существуют вещества, вызывающие отчетливое обострение чувствительности. К таковым относится, например, адреналин, применение которого вызывает возбуждение вегетативной нервной системы. Аналогичное действие, обостряющее чувствительность рецепторов, может иметь фенамин и ряд других фармакологических средств.

К условно-рефлекторному повышению чувствительности можно отнести ситуации, в которых присутствовали предвестники угрозы функционирования организма человека, закрепленные в памяти предыдущими ситуациями. Например, резкое обострение чувствительности наблюдается у членов оперативных групп, участвовавших в боевых действиях, при проведении последующих боевых операций. Вкусовая чувствительность обостряется при попадании человека в обстановку, сходную с той, в которой он ранее участвовал в обильном и приятном застолье.

Повышение чувствительности анализатора может быть вызвано и воздействием второсигнальных раздражителей. Например: изменение электрической проводимости глаз и языка в ответ на слова «кислый лимон», что в действительности и происходит при непосредственном воздействии сока лимона.

Обострение чувствительности наблюдается также под влиянием установки. Так, слуховая чувствительность резко повышается при ожидании важного телефонного звонка.

Изменения чувствительности наступают и в состоянии утомления. Утомление сначала вызывает обострение чувствительности, то есть человек начинает обостренно ощущать не связанные с основной деятельностью посторонние звуки, запахи и т. д., а затем при дальнейшем развитии утомления происходит снижение чувствительности.

Изменение чувствительности может быть вызвано и взаимодействием разных анализаторов.

Общая закономерность взаимодействия анализаторов заключается в том, что слабые ощущения вызывают повышение, а сильные - понижение чувствительности анализаторов при их взаимодействии. Физиологические механизмы в данном случае, лежащие в основе сенсибилизации. - это процессы иррадиации и концентрации возбуждения в коре головного мозга, где и представлены центральные отделы анализаторов. По Павлову, слабый раздражитель вызывает в коре больших полушарий процесс возбуждения, который легко иррадиирует (распространяется). В результате иррадиации повышается чувствительность других анализаторов. При действии сильного раздражителя возникает процесс возбуждения, вызывающий, наоборот, процесс концентрации, что приводит к торможению чувствительности других анализаторов и понижению их чувствительности.

При взаимодействии анализаторов могут возникнуть межмодальные связи. Примером этому явлению может служить факт возникновения панического страха при воздействии звука сверхнизких частот. Это же явление подтверждается, когда человек чувствует воздействие радиации или чувствует взгляд в спину.

Произвольное повышение чувствительности может быть достигнуто в процессе целенаправленной тренировочной деятельности. Так, например, опытный токарь в состоянии «на глаз» определить миллиметровые размеры мелких деталей, дегустаторы различных вин, духов и т. п., даже обладая неординарными врожденными способностями, чтобы стать настоящими мастерами своего дела, вынуждены годами тренировать чувствительность своих анализаторов.

Рассмотренные виды изменчивости чувствительности не существуют изолированно именно потому, что анализаторы находятся в постоянном взаимодействии друг с другом. С этим связано парадоксальное явление синестезии.

Синестезия - возникновение под влиянием раздражения одного анализатора ощущения, характерного для другого (например: холодный свет, теплые цвета). Это явление широко используется в искусстве. Известно, что способностью «цветного слуха» обладали некоторые композиторы, в том числе Александр Николаевич Скрябин, которому принадлежит первое в истории цветомузыкальное произведение – симфония «Прометей», представленная в 1910 году и включающая партию света. Литовский живописец и композитор Чюрлёнис Миколоюс Константинас (1875-1911) известен своими символическими картинами, в которых он отразил зрительные образы своих музыкальных произведений – «Соната Солнца», «Соната весны», «Симфония моря» и др.

Явление синестезии характеризует постоянную взаимосвязь сенсорных систем организма и целостность чувственного отражения мира.

Проектные задания к модулю 1:

1. Построить общую схему работы анализатора

2. Провести сравнительный анализ классификаций сенсорных систем.

Тесты к модулю 1:

Выбрать из предложенных вариантов правильный ответ:

1. Способность организмов реагировать на биологически значимые воздействия изменениями

А) Чувствительность

Б) Раздражимость

В) Рефлекс

2. Трансформация энергии внешнего мира в нервный процесс возбуждения

А) Рефлексия

Б) Интуиция

В) Рецепция

3. Нервный аппарат, осуществляющий функцию анализа и синтеза раздражителей, исходящих из внешней и внутренней среды организма

А) Анализатор

Б) Нейрон

В) Синапс

4. Он выделил пять основных видов сенсорных систем: слуховая, зрительная, обонятельная, осязательная и вкусовая

А) Г. Хэд

Б) Аристотель

В) В. Вундт

5. Он ввел классификацию сенсорных систем, исходя из характера отражения и места расположения рецепторных зон: экстероцептивные, проприоцептивные и интероцептивные

А) Ч. Шеррингтон

Б) Г. Хэд

В) И. П. Павлов

Правильные ответы: 1Б, 2В, 3А, 4Б, 5А. Каждый правильно выбранный ответ оценивается в 1 балл, максимальное количество баллов – 5.

Модуль 2. ПЕРЦЕПТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

Комплексные цели модуля:

- проанализировать сущность перцептивных систем человека как активного познавательного психического процесса;

- рассмотреть перцептивные процессы во взаимосвязи с другими психическими процессами;

- раскрыть основные свойства перцепции.

2. 1. Перцепция как активный психический процесс

Перцепция - от латинского perceptio – восприятие, непосредственное отражение объективной действительности органами чувств.

Восприятие- активный психический процесс целостного отражения предметов и явлений окружающего мира и внутренней среды организма в коре головного мозга человека при непосредственном воздействии раздражителей на органы чувств.

Поскольку любой предмет как раздражитель является сложным, обладает рядом свойств, то в формировании его образа участвует обычно несколько анализаторов в течение определенного времени. Таким образом, перцептивная система представляет собой сложное образование, включающее в себя как анализатор, так и структуры коры головного мозга, ответственные за психические процессы памяти, мышления, воображения, обеспечивающие аналитико-синтетическую деятельность при формировании образа восприятия. В зависимости от того, какой из анализаторов доминирует в данном акте восприятия, различают зрительную перцептивную систему, слуховую перцептивную систему, осязательную и т. д.

Практика заставляет человека переходить от непреднамеренного восприятия к целенаправленной деятельности - наблюдению; на этой стадии восприятие уже превращается в специфическую мыслительнуюую деятельность, которая включает анализ и синтез, осмысление и истолкование воспринятого. Таким образом, связанное первично в качестве компонента или условия с какой-либо конкретной практической деятельностью, восприятие, в конце концов, в форме наблюдения переходит в более или менее сложную деятельность мышления, в системе которого оно приобретает новые специфические черты. Развиваясь в другом направлении, восприятие действительности переходит в связанное с творческой деятельностью создание художественного образа и эстетическое созерцание мира.

Воспринимая, человек не только видит, но и смотрит, не только слышит, но и слушает, а иногда он не только смотрит, но рассматривает или всматривается, не только слушает, но и прислушивается; он часто активно выбирает установку, которая обеспечит адекватное восприятие предмета; воспринимая, он таким образом производит определенную деятельность, направленную на то, чтобы привести образ восприятия в соответствие с предметом, необходимое в конечном счете в силу того, что предмет является объектом не только осознания, но и практического действия, контролирующего это осознание.

Восприятие является чувственным отображением предмета или явления объективной действительности, воздействующей на наши органы чувств. Восприятие человека — не только чувственный образ, но и осознание субъектом выделяющегося из окружения объекта. Осознание чувственно данного предмета составляет основную, наиболее существенную отличительную черту восприятия. Процесс восприятия предполагает у субъекта способность не только реагировать на чувственный раздражитель, но и осознавать чувственное качество как свойство определенного предмета. Для этого предмет должен выделиться как относительно устойчивый источник исходящих от него на субъект воздействий, и как возможный объект направленных на него действий субъекта. Восприятие поэтому предполагает довольно высокое развитие не только сенсорного, но и двигательного аппарата. Если координированное, направленное на предмет действие, с одной стороны, предполагает восприятие предмета, то в свою очередь, и восприятие как осознание субъектом предметов объективной действительности предполагает возможность не только автоматически реагировать на сенсорный раздражитель, но и оперировать предметами в координированных действиях. В частности, восприятие пространственного расположения вещей совершенно очевидно формируется в процессе реального двигательного овладения пространством — сначала посредством хватательных движений, а затем передвижения.

Эта связь с действием, с конкретной деятельностью определяет весь путь исторического развития восприятия у человека. Специфический аспект, в котором люди воспринимают предметы окружающей их действительности, преимущественное выделение в ней одних сторон перед другими и т. п., несомненно, существенно обусловлен потребностями действия. В частности, развитие высших специфически человеческих форм восприятия неразрывно связано со всем историческим развитием культуры, в том числе, и искусства — живописи, музыки и т. п.

В специфических видах деятельности, например, деятельности художника, композитора, писателя эта связь восприятия с деятельностью выступает особенно отчетливо. Восприятие действительности в творческом процессе и отображение воспринятого невозможно оторвать друг от друга; не только творчество обусловлено его восприятием, но и само восприятие в известной мере обусловлено отображением творчески воспринятого им; оно подчинено условиям отображения и преобразовано в соответствии с ними. Процесс творческого отображения и процесс творческого восприятия образуют взаимодействующее единство.

В отношении художественного восприятия полную силу приобретает аналогия между соотношением восприятия и его изображением в рисунке, в живописи, с одной стороны, и между мышлением и его выражением в речи — с другой. Как речь, в которой мышление формируется, в свою очередь, участвует в его формировании, так и художественное изображение воспринятого не только выражает, но и формирует восприятие художника. Оно вместе с тем воспитывает и, значит, формирует восприятие людей, которые на художественных произведениях учатся по-настоящему воспринимать мир.

Восприятие не только связано с действием, с деятельностью - и само оно специфическая познавательная деятельность сопоставления, соотнесения возникающих в нем чувственных качеств предмета. В восприятии чувственные качества как бы извлекаются из предмета — для того, чтобы быть отнесенными к нему. Восприятие — это форма познания действительности в процессе субъект-объектного взаимодействия.

Возникающие при этом чувственные данные и формирующийся наглядный образ приобретают предметное значение, т. е. относятся к определенному предмету. Этот предмет определен понятием, закрепленным в слове; в значении слова зафиксированы признаки и свойства, вскрывшиеся в предмете в результате общественной практики и общественного опыта.

Сопоставление, сличение, сверка образа, возникающего в индивидуальном сознании, с предметом, содержание - свойства, признаки - которого, выявленные общественным опытом, зафиксированным в значении обозначающего его слова, составляет существенное звено восприятия как познавательной деятельности.

Процесс восприятия включает в себя познавательную деятельность обследования, распознавания предмета через образ; возникновение образа из чувственных качеств, в свою очередь, опосредовано предметным значением, к которому приводит истолкование этих чувственных качеств. Предметное значение как бы вбирает в себя и истолковывает чувственные данные, возникающие в процессе восприятия.

Восприятие является по существу своему решением определенной задачи, которое исходит из тех или иных раскрывающихся в процессе восприятия чувственных данных, с тем, чтобы определить их значение и найти адекватную интерпретацию.

Восприятие строится на чувственных данных ощущений, доставляемых нашими органами чувств под воздействием внешних раздражений, действующих в данный момент. Восприятие вместе с тем не сводится к простой сумме ощущений. Оно всегда является более или менее сложным целым, качественно отличным от тех ощущений, которые входят в его состав. В каждое восприятие входит и воспроизведенный прошлый опыт, и мышление воспринимающего, а также его чувства и эмоции. Отражая объективную действительность, восприятие вместе с тем субъективно, потому что в нем одновременно преломляется вся психическая жизнь конкретной личности воспринимающего.

2. 2. Иллюзии перцепции

Восприятие не является простой механической суммой друг от друга независимых, лишь суммирующихся в процессе восприятия ощущений, поскольку при этом различные раздражения находятся в многообразных взаимозависимостях, постоянно взаимодействуя друг с другом.

Наблюдение и экспериментальные исследования свидетельствуют, например, о воздействии цвета на видимую величину предмета: белые и вообще светлые предметы кажутся больше, чем равные им черные или темные предметы (так, в светлом платье человек кажется крупнее, полнее, чем в темном), относительная интенсивность освещения влияет на видимую отдаленность предмета. Расстояние или угол зрения, под которым мы воспринимаем изображение или предмет, влияет на его видимую окраску: цвет на расстоянии существенно изменяется. Включение предмета в состав того или иного, так или иначе, окрашенного целого влияет на его воспринимаемый цвет. Таким образом, в восприятии обычно каждая часть зависит от того окружения, в котором она дана.

Значение структуры целого для восприятия входящих в состав его частей обнаруживается очень ярко и наглядно в некоторых оптико-геометрических иллюзиях.

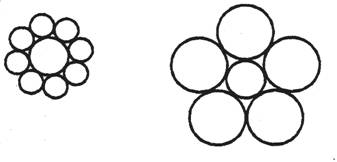

Во-первых, воспринимаемая величина фигур оказывается зависимой от окружения, в котором они даны, как это видно из рисунка (оптические иллюзии), где средние круги равны, но видятся нами неравными (см. рис. 1. ).

Рис. 1. Иллюзия контраста

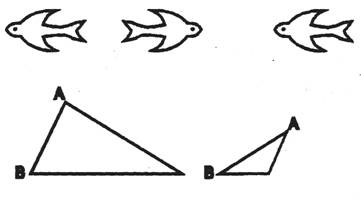

Очень яркой является иллюзия Мюллера — Лайера (рис. 2. )

Рис. 2. Иллюзия Мюллера — Лайера

и ее эббингаузовский вариант (рис. 3. ).

Рис. 3. Иллюзии Эббингауза

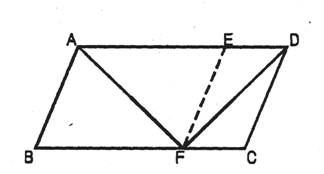

Иллюзии, изображенные на этом рисунке, показывают, что воспринимаемые размеры отдельных линий оказываются зависимыми от размеров тех фигур, в состав которых они входят. Особенно показательна в этом отношении иллюзия параллелограмма, в которой диагональ меньшего из параллелограммов кажется меньшей, а большего — большей, хотя объективно они равны (рис. 4. ).

Рис. 4. Иллюзия параллелограмма

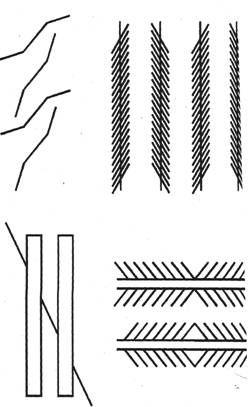

Зависимым от структуры целого оказывается не только восприятие величины, но и направление каждой входящей в состав какого-нибудь целого линии - иллюзия параллельных линий.

На приведенном рисунке 5 параллельные средние отрезки кажутся расходящимися, потому что расходящимися являются те кривые, в состав которых они входят.

Рис. 5. Иллюзия параллельных линий

Перенос с целого на части, впрочем, не столько объясняет, сколько характеризует в описательном плане ряд иллюзий. Существуют многообразные иллюзии; многообразны, по-видимому, и причины, их вызывающие.

Наряду с иллюзиями, которые обусловлены оценкой фигуры в целом или переносом с целого на часть, имеются иллюзии «от части к целому». Имеется ряд иллюзий, в основе которых лежит переоценка острых углов. В основе других иллюзий лежит переоценка вертикальных линий по сравнению с горизонтальными и т. д.

Те случаи, когда иллюзорное восприятие получается под воздействием окружения в виде контрастной оценки величины, можно было бы, не ограничиваясь соображениями о влиянии «целого», объяснить общим психологическим законом контраста. Иллюзорное преувеличение размера светлых предметов по сравнению с равновеликими им темными можно скорее всего объяснить как эффект иррадиации.

Если от таких объяснений перейти к более общему обоснованию, то можно будет принять в качестве гипотезы то положение, что иллюзорное восприятие абстрактных геометрических фигур обусловлено приспособленностью к адекватному восприятию реальных объектов.

Так, переоценку вертикальных линий по сравнению с горизонтальными, можно объяснить следующим образом: когда мы воспринимаем дом, стоя перед ним, равные ширина и высота его дают неравные отображения от того, что в силу нашего небольшого роста мы видим их под различными углами. Мы как бы корректируем эту деформацию, переоценивая высоту, вертикальную линию по сравнению с шириной, с горизонталью. Эта необходимая коррекция, продолжая осуществляться по отношению к отражению вертикалей и горизонталей на сетчатке при восприятии рисунка, и влечет за собой иллюзию переоценки вертикали.

В иллюзии Мюллера — Лайера существенное значение, несомненно, имеет тот факт, что размеры реальных объектов перевешивают частичные оценки элементов этих объектов: линии с расходящимися углами образуют большую фигуру, чем линии с идущими внутрь углами. В эббингаузовской иллюзии также две ласточки ближе друг к другу, две другие более удалены, несмотря на равенство расстояний от клюва. Иллюзорное восприятие последних обусловлено, очевидно, установкой восприятия на правильную оценку реальных расстояний между реальными конкретными объектами.

Из вышеописанных иллюзий можно сделать тот вывод, что образ на сетчатке сам по себе не определяет образа восприятия; в частности величина этого образа сама по себе не дает никакой определенной величины воспринимаемого образа. Это значит, что свойства элемента или части не определены однозначно только местным раздражением. В восприятии часть какого-нибудь целого отлична от того, чем она была бы внутри другого целого. Так, присоединение к фигуре новых линий может изменить все ее непосредственно видимые свойства; одна и та же нота в различных мелодиях воспринимается по-разному; одно и то же цветовое пятно на разных фонах воспринимается различно.

2. 3. Особенности построения перцептивного образа

Когда говорят о влиянии целого на восприятие частей, то по существу это влияние целого заключается: во внутреннем взаимодействии и взаимопроникновении частей; в том, что некоторые из этих частей имеют господствующее значение при восприятии остальных.

Таким образом, структурная целостность восприятия свидетельствует не только о влиянии восприятия целого на восприятие частей, но и о влиянии частей на восприятие целого.

Так, если в доказательство влияния целого на части приводят факты, свидетельствующие о том, что цвет фигуры влияет на ее воспринимаемые размеры, яркость освещения — на оценку воспринимаемого расстояния и т. д., то дело, по существу, сводится в данном случае к взаимодействию частей внутри единого восприятия. И если говорить о зависимости восприятия части целого (видимой величины фигуры) от свойств целого (его освещение), то с не меньшим основанием можно подчеркнуть в этом же факте обратную зависимость - целого от частей; изменением одной части - освещения - изменена и воспринимаемая величина - значит, радикально изменено восприятие в целом. Если отмечают, что одно и то же цветовое пятно на разных фонах выглядит по-разному, то и изменение одного цветового пятна в одном соответственно выбранном месте картины может придать иной колорит всей картине в целом. Если подчеркивают, что одна и та же нота в разных мелодиях приобретает новые оттенки, то изменение какой-нибудь ноты или введение новой ноты в мелодию может не только придать новый оттенок той же мелодии, а вовсе изменить мелодию. Зависимость целого от части оказывается, таким образом, еще более значительной, чем зависимость части от целого.

При этом значимость различных частей внутри целого, конечно, различна. Изменение некоторых частей не окажет сколько-нибудь заметного влияния на впечатление от целого, между тем как их восприятие может в более или менее значительной мере зависеть от основных свойств этого целого, в состав которого они входят.

Необходимо учесть и то, что восприятие целого фактически определяется восприятием частей - не всех без различия, а основных, доминирующих в данном конкретном случае. Так, мы можем не заметить пропуска или искажения какой-нибудь буквы в слове, потому что при чтении мы руководствуемся в значительной мере общей, привычной нам, структурой слова в целом. Но распознание этой целостной структуры слова, в свою очередь, опирается на отдельные преобладающие в нем буквы, от которых по преимуществу зависит эта структура слова. В более или менее длинном слове можно проглядеть пропуск буквы, не изменяющей сколько-нибудь заметно общей формы слова, но пропуск буквы, выступающей вверх или вниз строчки, обычно бросится в глаза. Причина в том, что сама структура целого определяется его частями, по крайней мере, некоторыми из них. В частности, общее впечатление от структуры целого в значительной мере зависит от выступающих из строки букв и их расположения в ряду прочих.

Таким образом, для восприятия существенно единство целого и частей.

Поскольку восприятие не сводится к простой механической сумме ощущений, определенное значение приобретает вопрос о структуре восприятия, т. е. расчлененности и специфической взаимосвязи его частей. В силу этой расчлененности и специфической взаимосвязи частей воспринимаемого, оно имеет форму, связанную с его содержанием, но и отличную от него. Такое структурирование воспринимаемого находит свое выражение, например, в ритмичности, представляющей определенное членение и объединение, т. е. структурирование звукового материала. В зрительном материале такое структурирование проявляется в виде симметрического расположения однородных частей или в известной периодичности чередования однородных объектов.

Форма в восприятии обладает некоторой относительной независимостью от содержания. Так, одна и та же мелодия может быть сыграна на разных инструментах, дающих звуки различного тембра, и пропета в различных регистрах: каждый раз все звуки будут различны; иными будут и высота и тембр их, но если соотношение между ними останется все тем же, мы воспримем её как одну и ту же мелодию.

На наличии в восприятии различных по содержанию входящих в него «элементов» или частей общей структуры основывается возможность так называемой транспозиции. Транспозиция, или перенос, имеет место тогда, например, когда при изменении размеров, окраски и прочих свойств различных частей какого-нибудь тела мы - если только при этом остаются неизмененными геометрические соотношения частей - узнаем в нем одну и ту же геометрическую форму. Транспозиция имеет место тогда, когда, как в вышеприведенном примере, мы узнаем одну и ту же мелодию, хотя она поется в различных регистрах или играется на инструментах, дающих звуки различного тембра.

Обладая некоторой относительной независимостью от содержания, форма вместе с тем и связана с содержанием. В восприятии даны не форма и содержание, а форма некоторого содержания, и сама структура зависит от структурирования смыслового содержания восприятия.

Поскольку оказывается, что элементы, или части, воспринимаемого обычно так или иначе структурируются, возникает вопрос, чем определяется это структурирование нашего восприятия.

С вопросом о структурности восприятия связано выделение фигуры из фона. Фон и фигура отличаются друг от друга: фон обычно является неограниченным и неопределенным; фигура ограничена, рельефна; обладает предметностью. Только различием фигуры и фона невозможно объяснить наше восприятие реальных предметов - то, почему мы обычно видим вещи, а не промежутки между ними, совершенно не учитывая более существенной зависимости восприятия от объективной значимости реальных вещей.

Всякое восприятие является восприятием объективной действительности. Ни одно восприятие не может быть истинно понято, и правильно истолковано вне отношения к объективному предмету, к определенному участку или моменту объективной действительности.

2. 4. Свойства перцепции

Основные свойства перцепции:

Предметность, Целостность, Структурность, Константность, Осмысленность, Активность, Апперцепция, Историчность, Обобщенность, Избирательность, Изменчивость.

1. Предметность. Предметность восприятия связана с актом объективации (знания, получаемые нами из окружающего мира, мы относим к этому миру). Без такого смысла восприятие не может выполнять свою ориентирующую и регулирующую функцию в практической деятельности человека.

Предметность не врожденное свойство. Существует определенная система действий, которая обеспечивает человеку предметную действительность мира. Решающую роль здесь играет осязание и движение. Предметность формируется на основе процессов, обеспечивающих контакт с самими этими предметами. Без участия осязания и движений (действий) наше восприятие было бы беспредметным (зрительное ощущение само по себе не обеспечивает предметности).

Предметность, как качество восприятия, играет особую соль в регуляции поведения (кирпич и взрывчатка: форма одинаковая, свойства разные).

2. Целостность. В отличие от ощущения, отражающего отдельные, воздействующие в данный момент на органы чувств, свойства

предмета, восприятие есть целостный образ, складывающийся наоснове обобщенных знаний об отдельных свойствах и качествах предмета, получаемых в виде отдельных ощущений.

3. Структурность. Восприятие в значительной мере не отвечает

нашим мгновенным ощущениям и их сумме. Мы воспринимаем абстрагированную от этих ощущений, обобщенную внутреннюю структуру предмета или явления, которая формируется в течение некоторого времени в процессе субъект-объектного взаимодействия.

4. Константность (неизменность). В виду множества степеней

свободы, положений окружающих нас объектов и бесконечного многообразия условий их появления, эти объекты непрерывно изменяют свой облик. Однако, благодаря свойству константности, состоящему в способности перцептивной системы компенсировать эти изменения, мы воспринимаем предметы окружающего мира неизменными по форме, величине, цвету. (Например: известно, что изображение предмета, в том числе и изображение на сетчатке глаза, увеличивается, когда расстояние до предмета сокращается). Константность - не врожденное свойство, а приобретенное на основе взаимодействия с окружающим миром.

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|