- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

{101} Глава IV Бедный театр

В 1965 году Гротовский вместе с Театром-Лабораторией переезжает во Вроцлав, где режиссер открывает Институт изучения актера. Здесь возникают последние, самые значительные постановки, завершающие деятельность режиссера в театре: «Стойкий принц» (первая версия 1965) П. Кальдерона — Ю. Словацкого и «Апокалипсис кум фигурис» («Apocalypsis cum figuris», официальная премьера 1969) по текстам Библии, Ф. Достоевского, Т. Элиота, С. Вейль.

В журнале «Одра» в этом же переломном для Гротовского 1965 году он публикует статью «На пути к бедному театру», в ней сформулированы основные принципы концепции бедного театра. Он называет свои спектакли деятельным исследованием взаимоотношений актера и публики. В театре не нужно излишков: костюмов, декораций, музыкального сопровождения, световых эффектов — все это только мешает. Пусть театр будет бедным. Центром в эстетике бедного театра становится фигура актера, выходящего на встречу со зрителем. В театре остаются только две основные составляющие театрального представления — актер и зритель, живой контакт между людьми. Гротовский приходит к мысли максимального очищения театра от внешних приемов, благодаря параллели с кино и телевидением. Никогда театр не сможет в техническом плане превзойти эти направления искусства, а театр чувствует острую конкуренцию с ними. Адам Ханушкевич в Польше старается перенести кинематографические приемы на сцену: крупные планы, массовки, параллельный монтаж эпизодов и т. д., в мире развивается направление театра, использующего видеопроекции во время спектаклей, но эффект театральный не сравним с использованием спецэффектов в кино. Гротовский призывает вернуться к корням театра, взглянуть на ритуал (эту проблему он подробно разрабатывал во втором периоде творчества), а главное, обратиться к природе театра. «Сутью театрального искусства мы считаем духовную и сценическую технику актера»[ccxi].

{102} Сам Гротовский формулирует две проблемы, решаемые на этом промежутке пути: максимально очистить театр от всего лишнего, благодаря этому найти самый короткий путь к зрителю — это внешняя сторона спектакля, и проблема сценического действия как «акта трансгрессии» — внутренняя сторона, относящаяся в первую очередь к искусству актера. «Для чего мы занимаемся искусством? Для того, чтобы преодолеть в себе барьеры, чтобы выйти за пределы своих собственных ограничений, чтобы выполнить то, что в нас является нашей же собственной пустотой, калечащим нас недостатком, для того, чтобы самоутвердиться или же, как я предпочел бы это назвать, прийти к “исполнению себя”. Это не состояние, не самоощущение или форма — это процесс, это трудное движение, в котором то, что является в нас темным, подвергается просветлению»[ccxii].

В спектакле «Стойкий принц» Кальдерона — Словацкого совершенствуется режиссерская установка — зритель не должен анализировать происходящее на сцене, углубляясь в расшифровку интеллектуальных параллелей проводимых режиссером (как это было в самых первых постановках), а чувствовать душой, «нутром». И зритель, и актер должны ощутить внутренние изменения в себе. Уже позже, когда Гротовский уйдет из театра и займется «паратеатральными» опытами, из попытки влиять на внутренние процессы актера и зрителя, которая возникает в «Стойком принце», родится утопия, желание изменить с помощью театра весь мир.

Гротовский занимается философией, изучает труды разных школ и направлений, ищет упражнения для своих занятий с актерами в религиозной и эзотерической литературе. В статьях режиссер много внимания уделяет индийской и китайской философским школам, упоминает имена К. Кастанеды, Г. Гурджиева и других. Гротовский ищет новый способ общения между людьми.

Над спектаклем «Стойкий принц» Гротовский работал очень долго. Первоначальная работа над ним была начата еще в Ополе, в общем, репетиции велись почти год. 20 апреля 1965 года была показана «закрытая», студийная премьера, это был первый спектакль, показанный во Вроцлаве.

Гротовский во всех своих постановках ставит вопросы, которые обладают для него полнотой жизненной силы, он обращается к современности, опираясь на опыт прошлого, на классические драматургические {103} тексты. Основой «Стойкого принца» был текст Кальдерона в обработке Словацкого, режиссеру важна «великая суровость самой позиции польского романтизма в трактовке человеческой личности»[ccxiii]. В основе драмы Кальдерона история португальского принца XV в. дона Фернандо. Главный герой сам отказывается от свободы, он не желает, чтобы за его освобождение из плена была отдана христианская крепость Сеута. Принц становится рабом, его изнуряют тяжелой работой, не дают есть. Он принимает все безропотно и умирает во имя Бога и Родины. Пьеса рассказывает о мучениях стойкого принца, одерживающего духовную победу. Важное место в пьесе Кальдерона занимает любовная линия Мулея и Феникс, отчасти и Фернандо развивает мотив любви и бренности существования, например, в последнем его диалоге с Феникс. Юлиуш Словацкий, как и Кальдерон, придал драме патриотический, героический характер. Фернандо становится героем, противостоящим «мировому злу». Он воплощает идеал, к которому можно только стремится в жизни. Стойкому принцу не страшна смерть, потому что духовное «я» неразрушимо. Основной становится тема чести как достойной и самоотверженной жизни. Победа человека над собой есть победа над смертью.

В центре спектакля Гротовского фигура «светлого человека», моменты его жизни и его мучений, его «внутренней стойкости и чистоты». Режиссер полностью отказывается от любых реалий, занимаясь философской концепцией бытия. Гротовский в последних своих спектаклях полностью отказывается от свойственного ему сарказма. Режиссер вводит в действие не одного героя, а двух. В бою к маврам попадает в плен не один, а два родных брата. Этот прием дает возможность параллельного развития действия. Спектакль делиться на две части: сначала история принца дона Энрике, сломленного и покоренного, потом история второго брата Фернандо, история стойкого принца. Рассказ о доне Энрике умещается в первые восемь минут действия. Это время дано зрителю, чтобы понять правила игры, узнать персонажей драмы, это похоже на пролог перед античной трагедий, когда история героя рассказана зрителям целиком до начала спектакля. Дон Энрике — жертва, растерзанная быстро и холодно, появление дона Фернандо становится фактическим началом, после которого нет пути назад, а развитие действия ведет к гибели героя.

{104} Режиссер переводит действие в универсальный план, на пустой сцене сталкиваются «феномен стойкости» и «общество фанатичного конформизма»[ccxiv]. Гротовский создает архетипы «мирового зла» — жестокости людского сообщества — и мученика. Он — и Христос, и простой человек, и «белая ворона». Спектакль становится исследованием, разработкой одной основной мысли. «Стойкий принц» стал «оригинальным исследованием феномена “стойкости”»[ccxv]. Поиски архетипов приводят к определенным приемам в построении действия, Гротовский задает две генеральные линии: внешнюю / буквальную и внутреннюю / небуквальную. Из драмы он берет историю Стойкого принца, как символ Иисуса Христа, идеала страдания во имя рода людского и использует архетипы связанные с иконографией и ведением церковных служб. Реализуя идею трансгрессии, которая должна произойти в актере и зрителе, он выстраивает сложную внутреннюю партитуру главной роли Стойкого принца (Рышард Чесляк), опирающуюся на поиск целостности и полноты в самом себе, принесение себя в дар, любовь, как самый яркий пример самопожертвования — все это не показывается в спектакле буквально, это внутренний костяк роли.

Вокруг Дона Фернандо остаются всего четыре персонажа. «Выступающим в одном стремлении окружением принца становятся король (Антоний Яхолковский) и его дочь Феникс (Рена Мирецкая)»[ccxvi], Мулей — начальник армии мавров, которому Фернандо спас жизнь, и Таруданте — царь Марокко, сватающийся к Феникс. Все эти герои-мавры, подвергающие христианина пытке, «они смотрели на принца, как на странное, чуждое существо не из этого мира, он противостоял им своей бескомпромиссной верой в совершенно иной порядок»[ccxvii]. Почти во всех сценах спектакля четыре персонажа в черном обступают Фернандо со всех сторон. Они задают ритм действию (вплоть до кульминационной сцены — монолога принца), Фернандо лишь слабо откликается, он будто увертывается от резких, быстрых, назойливых движений толпы. Уговаривая принца отречься от его жертвы, четверо извиваются вокруг него и галдят, он медленно пытается высвободиться из их круга.

В центре спектакля Гротовского оказалась шестая сцена пьесы, в которой вынесенный на циновке на улицу Фернандо умирает под солнцем. После уверений, после попыток привлечь принца на свою {105} сторону, после проклятии и издевательств от него отрекаются все. И Царь, и Таруданте, и Фениксана отворачиваются от Фернандо, уходят, оставляя его умирать. В спектакле они не просто закрывают глаза, не желая помочь, простить, «их мир жесток и недоступен для других. Они чувствуют, что овладели его телом, его жизнью, но они ничего не могут ему сделать. Принц как будто поддавался болезненным наступлениям окружающих, но он оставался независимым и чистым»[ccxviii].

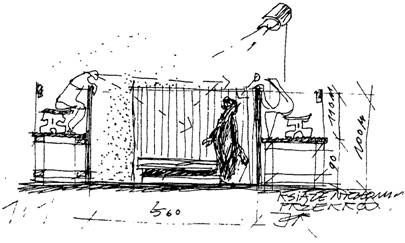

В «Стойком принце» почти не было декораций и бутафории, костюмы походили на единую униформу, не было искусственных звуковых и световых эффектов. Оформление спектакля напоминало зрителям цирковой выгон для животных или операционную залу. Посредине ограниченного с четырех сторон стенами небольшого пространства, на котором происходило действие, находилось деревянное возвышение, «по ходу действия оно становилось помостом для католической службы, столом для медицинских опытов и алтарем»[ccxix]. В основе сценического языка бедного театра лежат четкие, доступные любому человеческому сознанию символы, такие символы, знаки Гротовский находил, работая над «Акрополем», подробно он писал об этой проблеме в связи с «Трагической историей доктора Фауста» К. Марло, тот же принцип он использует и в «Стойком принце». Каждый предмет, появляющийся на сцене, играет {106} множество ролей, выполняет несколько функций. Гротовский находит яркие, лаконичные символы. «Персонажи, окружавшие Фернандо, были одеты в сапоги и тоги — признак поборников справедливости, люди эти одинаковые во всех своих привилегиях, сходятся между собой в остром действии, вместе они одна сущность, противоположность принцу. Принц одет был в белую рубашку — наивный символ невинности. Красный плащ, которым его оборачивали в конце, был и смертью, и воскрешением». Нагой человек — «знак людской беззащитности».

Мизансцены, сменявшие друг друга, представляли собой архетипические образы всей истории человечества, черпаемые актерами и режиссером из Библии. Кусок красного сукна в одной из первых сцен появлялся на плечах царя, позже им оборачивали Фернандо, предлагая ему власть и величие, и он отстранял ее от себя. Потом Фениксана преподносила герою материнскую любовь, пеленая его в материю и укладывая к себе на колени. В следующей же сцене она отрекалась от него, размахивала красной тряпкой перед лицом, будто дразнила быка, а Фернандо тянулся за ее движениями. Через этот кусок материи принц исповедовался одному из черных персонажей, как через решетку в исповедальне. Предмет в бедном театре становится необходимым дополнением к созданию архетипического образа. Красная тряпка становится символом власти, дополняя картину венчания на престол; символом рождения, когда в нее заворачивали Чесляка, как ребенка в пеленку и т. д. Предмет всегда символичен, и возможно использование одной вещи во всем многообразии жизненных смыслов.

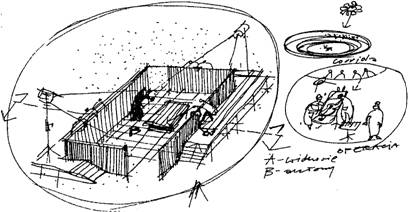

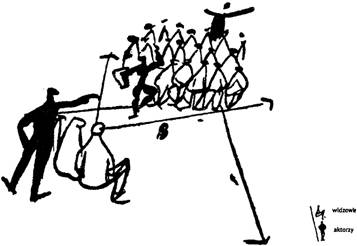

Гротовский сознательно стремился к отдалению, четкому разделению актеров и зрителей. Ему нужно непосредственное эмоциональное соучастие, поэтому он отводит зрителям место свидетелей, наблюдателей. «Зрителей нужно отдалить от актеров, поместить так, чтобы они оказались как будто за высокой оградой, из-за которой видны одни их головы, сверху зрители в подробности видят актеров, будто животных в выгоне в зоопарке, как на корриде; как студенты-медики, которые наблюдают операцию; наконец, просто, как те, кто подглядывает за тем, как развивается действие о моральном укрощении»[ccxx]. Отделение зрителей давало возможность глубокого внутреннего переживания, в то же время {107} это была определенная роль, которую каждый из публики «проигрывал про себя». Зрителям в спектакле была отведена роль «людей, наблюдающих за кровавой игрой, собирателей впечатлений, туристов, требующих сенсаций, подглядывающих из безопасного укрытия какой-то тайный обряд, до которого им нет никакого дела»[ccxxi].

Задача Гротовского периода бедного театра — воздействовать непосредственно на чувства зрителей, минуя разум. Самое важное, чтобы наблюдающему со стороны передалось состояние страдания, чуть ли не физическое ощущение боли. Спектакль должен был не будоражить сознание множеством цитат и ассоциаций (как это было в первых постановках Гротовского), но возбуждать глубокие чувства. «Зритель выходил из зала переполненный данным ему состоянием, унося его с собой»[ccxxii]. Гротовский настаивает на вторичности текста и сюжета действия, для него важно «действенное раскрытие определенного эмоционально-смыслового содержания поведения человека»[ccxxiii].

Разделение актеров и зрителей не могло происходить в театре Гротовского только на внешнем уровне, режиссер достигает разницы внутренних ощущений у играющих и наблюдающих. По Гротовскому существует два уровня спектакля, они идут как бы в параллельных плоскостях. Один из них возникает в восприятии {108} зрителя, то, что улавливает зритель — это монтаж (термин применяет Гротовский в связи со спектаклем «Стойкий принц»), сознательно выстроенный режиссером. Другой уровень — то, что делают актеры, «они стремятся к освобождению от зависимости по отношению к зрителю»[ccxxiv]. «В “Стойком принце” я как режиссер преднамеренно работал так, чтобы создать монтаж, чтобы большинство уловило один и тот же монтаж: историю мученика, узника, окруженного преследователями, которые пытаются сломить его, но в то же самое время восхищаются им»[ccxxv].

Условность и символичность заложены не только в оформлении, в организации сценического пространства: актер в этом спектакле не играет определенного человека, не «оживляет персонаж» — он становится воплощением одного человеческого качества, воплощением состояния духа. Не дон Фернандо страдает перед зрителями, это само человеческое страдание, сама вера. В центре на черном деревянном помосте корчится в муках обнаженный человек, вокруг него черным хороводом движется зло. С каждой минутой действие убыстряется, темп нарастает, движения становятся резче, отрывистей, слова превращаются в крик, крик в стон, стон — боль. Постепенно звук вокруг Фернандо превращался в шум моря, актеры передают ощущение движущегося черного пространства и звук набегающих волн — будто освобождение для стойкого принца. Пьеса Кальдерона — Словацкого заканчивается местью принца-призрака, в спектакле Гротовского этого финала нет. Финалом спектакля становится монолог умирающего Фернандо. Он остается {109} на сцене один в центре черного деревянного помоста. Он стоит на коленях, глаза закрыты. Весь текст произносится очень быстро, как затверженная молитва, как скороговорка, но движения очень плавны, медленны, осторожны. Тело максимально расслаблено, и малейшее движение отзывается в нем во всем. Посыл руки продолжает плечо, грудь, спина, все тело подается вперед, и так же медленно уходит в сторону. Ощущение боли, страдания пронизывается внутренним светом. Кажется, тело актера истощено и истерзано. В быстром произнесении текста есть нервность, болезненность. С другой стороны, процесс, происходящий в данный момент с актером, несет позитивный, чистый и легкий заряд. Благодаря этому и возникает двоякое ощущение сопереживания страданиям и духовного очищения одновременно. Возникает возможность воспринимать действие сразу в двух измерениях: телесном и духовном.

Гротовский в этом спектакле работает одновременно в двух плоскостях. С одной стороны, телесная природа актера, и воздействие через архетип, через образы, сформированные развитием цивилизации на подсознание зрителя. С другой, попытка связаться с внутренним «Я» зрителя через внутренние процессы, происходящие с актером. Первый пласт — это яркие, лаконичные образы, смонтированные режиссером в историю о стойкости человека. В финале черные люди несут на плечах и кладут на возвышение в центре площадки тело обнаженного человека с раскинутыми руками, как у Христа, снятого с креста после распятия. Такими образами насыщен весь ход спектакля. Быстрый, четко сменяющийся ритм дает динамику развития действия. Гротовский для зрителя выстраивает историю. Пластически актеры, окружающие главного героя, выражают агрессию, рваные движения, пульсирующий ритм, громкие возгласы. Фернандо, напротив, уязвим физически и слаб. Каждое движение дается ему с трудом, он страдает. Зритель, по мысли Гротовского, должен чувствовать эту телесную беспомощность и боль, испытываемую героем.

Иной пласт действия — во внутреннем взаимодействии актера и зрителя. Тело Фернандо страдает, но душа его радуется, очищается. Внутренние процессы, происходящие в актере, заряд светлой радости, который они несут, передается зрителю уже не через зрительные, {110} телесные образы. Происходит не телесное общение, но духовное. Импульс, отдаваемый актером, воспринимается зрителем и оставляет ощущение не страдания, а счастья, «духовного полета».

В связи со спектаклем «Стойкий принц» Л. Фляшен говорит о катарсисе, о «состоянии трагичности в театре»: «Человеческое, не защищенное ничем, переступает в своей истовости всякие барьеры доброго вкуса и доброго воспитания, кульминация этого в эксцессе, все происходящее вызывало ощущение катарсиса в его архаичной форме»[ccxxvi]. Гротовский создает монтаж в зрительском и актерском восприятии, работая и в том и в другом случае через шок (определение Гротовского). В «Стойком принце» шок для зрителя — страдание. И действие выстраивается режиссером и в телесном, и в духовном измерении так, чтобы зритель идентифицировал себя с персонажем, становился на его место, испытывал его боль и его счастье. Через страдание к состраданию. Видимо этот прием и давал катарсический эффект, о котором говорит Фляшен, давал «очищение сознания и души»[ccxxvii].

«Стойкий принц» стал результатом работы, которую Гротовский обозначил как «борьба с проблемой формирования личности и техники актера»[ccxxviii], это особенно проявлялось в исполнении Рышарда Чесляка. В роли Фернандо он в совершенстве следовал актерскому методу Гротовского. «Исполнение Чесляка подтверждало теорию Гротовского о возможности и необходимости психического озарения актера в работе над ролью, когда каждый жест, каждое движение, вся роль в целом направляются изнутри, полностью подчинены внутреннему настроению актера»[ccxxix]. Работа с актером — это поиск с использованием личных ассоциаций актера. Актер у Гротовского все меньше и меньше актер, все больше человек. Его актеры «совершают “акт души” с помощью собственного организма»[ccxxx].

Ничто в работе с Р. Чесляком не было связано с мученичеством. «Весь поток жизни в актере был связан со счастливым воспоминанием, с действиями, присущими этому конкретному воспоминанию из его жизни, с мельчайшими физическими и голосовыми импульсами этого припоминаемого им момента. Это был относительно короткий момент в его жизни, скажем, несколько минут любви из его юности, связанных с ничейной землей, между чувственностью {111} и молитвой. […] Через множество деталей, через мельчайшие импульсы и действия, связанные с этим моментом его жизни, актер нашел для себя течение текста Кальдерона — Словацкого»[ccxxxi]. При этом Гротовский построил все действие так, что зритель видел историю мук и страданий. Гротовский добился такой актерской техники, когда актер вообще не зависим от зрителя. Актер не пытается играть какой-то персонаж, он выражает вещи, ощущения, эмоции, которые связаны только с ним, с его собственной жизнью. Гротовский же задает направление, благодаря которому личные переживания актера выливаются в точный образ, но этот образ не соответствует воспоминаниям актера.

Гротовский, максимально развив на предыдущих этапах физические данные своих актеров, добился полного контроля над внешней структурой построения роли, то есть внешнее / означающее полностью контролируется актером и реализует художественный образ, модель бытия. Все, что связано в театре Гротовского с внешним построением роли, художественно обусловлено и не связано с обыденным поведением человека. Поэтому внутреннее обоснование актером создаваемого на сцене образа не имеет никакого отношения к психологической модели Станиславского.

{112} В беседе с Анатолием Васильевым Гротовский связывает систему Станиславского с понятием «персонаж»: «Станиславский искал возможность создания персонажа, исходя из внутренней жизни персонажа»[ccxxxii]. Актеру у Станиславского «нет никакой необходимости почувствовать себя “другим”, нужно лишь понять обстоятельства “другого”»[ccxxxiii]. Гротовский определяет свою работу совершенно иначе: «В Театре-Лаборатории мы никогда не искали персонаж; ни из внутреннего, ни из внешнего, никогда. Однако в некоторой степени персонажи существовали для зрителя, потому что процесс, захватывающий актера, обладал такой интенсивностью, что у зрителя возникало впечатление, что актер совершенно преображался. Есть путь, когда ищут персонаж, и есть другой путь, когда не ищут персонаж, и есть еще один путь, существующий вне понятия персонаж и не-персонаж»[ccxxxiv]. Зритель считывает образы, выстроенные режиссером, а актер «идет на поиски себя». Гротовский выходит на идею «искусства как средства передвижения». Актер ищет в своем теле «элементы вспоминания прошлого. Мы откроем кого-то, кто — ни я, ни не‑ я, но кто был моим предшественником. И это уже ни персонаж, ни не-персонаж»[ccxxxv]. Не искать персонаж не значит для Гротовского «играть» на сцене самого себя. Роль возникает вне персонажа, вне характера персонажа, и без использования актерской личности. Актер не опирается в создании образа на психологию, напротив, он отвергает даже свой характер, преодолевает личность, идет к бессознательному.

Внутреннее / означаемое опирается в первую очередь на актера, отличие от системы Станиславского в том, что актер не принимает на себя персонаж, не пытается совместить свою личность и личность своего героя, он ограничивается только собственной внутренней работой, «вспоминанием своих корней». Отказываясь от понятия «персонаж», режиссер освобождает от этих рамок актера. Чесляк не играет Стойкого принца, он не становится на час Фернандо, он с самого начала работы не ориентируется на конкретную личность потому, что этой личности нет. Гротовский оставляет для актера основной стержень — внеличностный, в «Стойком принце» это архетип страдания, который в сознании актера и зрителя вызывает образ Христа, и уже этот образ актер наделяет внутренними бессознательными ассоциациями. Асинхронность внутреннего и {113} внешнего в построении роли М. Золотоносов, обращаясь к семиотике, называет метафорой, синхронность — метонимией. Когда актер работает в театре по принципу метафоры, зритель воспринимает действие как метонимию, утверждает Золотоносов. Зритель концентрирует общность означаемого и означающего, он воочию видит историю принесения героя в жертву во имя других и внутренне переживает ее. Зритель, сам того не понимая, «превращает сценическую реальность во внесценическую»[ccxxxvi]. В этой схеме «актер, исполняющий на сцене роль, воспринимается не как персонаж спектакля, т. е. не в игровом качестве, но как человек, работающий на сцене, т. е. в своем “абсолютном” качестве»[ccxxxvii]. Путь, выбранный Гротовским, ведет его и его актеров к отказу от театральности вообще, предельно условные сценические образы рождают в сознании зрителя и актера реальную жизнь.

В «Стойком принце» Гротовский и его актеры сумели преодолеть традиционное представление о создании образа на сцене. Актер становился носителем общечеловеческих чувств, раскрывал общезначимое содержание, доступное на подсознательном уровне. Зритель воспринимал не действующее лицо, а реального человека. И этот человек был не конкретным артистом, а воплощением мировой судьбы.

Теория бедного театра, выработанная Гротовским, приводит к тому, что главным и единственным выразительным средством его театра становится актер. Огромное значение уделяется актерской технике, практическим принципам работы актера в сложившейся театральной концепции режиссера. Гротовский избирает аскетичность. Так возникает формула театра Гротовского — «оголенный актер в бедном театре»[ccxxxviii]. Актер — плоть и кровь этого театра, он — главная составляющая, без которой невозможно действо, но точно так же оно не может состояться и без зрителя. «Пусть зритель станет лицом к лицу с актером; пусть почувствует на себе его дыхание и его пот»[ccxxxix]. Гротовскому нужен новый способ существования актера на сцене, когда актер способен выстраивать действие и общение со зрителем на эмоциональном уровне. Режиссер ищет технику, способную дать актеру такие возможности.

В статье «Оголенный актер» Гротовский обозначает концепцию актера в бедном театре. Поиски режиссера в области работы с актером {114} опирались прежде всего на технику, все тренинги 1959 – 1965 годов связаны в первую очередь с овладением телом, акцент на физических упражнениях. «Актер — это человек, который работает своим телом и который делает это публично»[ccxl], — начинает свою статью Гротовский. Второй период работы в театре, путь от «Кордиана» к «Трагической истории доктора Фауста» — это максимальная виртуозность в овладении телом, проработка мизансцен, быстрая смена ритма, точная пластика в игре с предметами (например, быстрые и в то же время плавные движения актера, лежащего на дне деревянной тачки в «Акрополе»). Разноуровневая, сложная конструкция, выстроенная на сцене (печь крематория), предполагала сложные передвижения в пространстве. В «Стойком принце» тело — не часть символов, знаков, которые режиссер выстраивает в пространстве, через них пытаясь воздействовать на сознание зрителя, как это было в «Акрополе», тело актера теперь передатчик внутренних эмоций, процессов, происходящих непосредственно в исполнителе, в человеке, который сейчас на сцене. Техника на этом этапе не накапливает новые умения, а помогает конкретному актеру преодолевать «скрытые барьеры» — и технические, и внутренние барьеры, мешающие на пути «поисков себя». Гротовский настаивает на постоянном тренинге, чем большие препятствия преодолевает актер, тем на более высокий уровень зажимов он выходит, и там начинает все заново с самых простых упражнений. Итогом любых упражнений должна стать работа на новом важнейшем уровне — уровне «психологического проникновения».

Гротовский вносит понятие «святости», выделяя два различных типа актера: актер-куртизанка и актер-«святой». Различие между ними именно в технике. «В первом случае речь идет о наращивании умений, во втором случае — о преодолении барьеров и сопротивлений. В первом случае принципиальным вопросом является существование тела; в другом — его, так сказать, несуществование»[ccxli]. Для того, чтобы тело актера стало проводником внутренних состояний, Гротовский призывает отказаться от бытового понимания тела. Разрабатывая физические умения, выходить на глубинные, внутренние уровни. Гротовский выходит на проблему внутренних состояний и их внешнего проявления.

{115} Тренинги Гротовского во многом связаны с концепцией актера у Антонена Арто и ее практическими принципами. Арто начинает свою статью «Чувственный атлетизм», посвященную проблеме актера, с утверждения связи между внутренними процессами и их выражением: «Надо признать за актером нечто вроде чувственной мускулатуры, которая соответствует физическому местонахождению чувств»[ccxlii]. Арто настаивает на том, что «у души есть телесный выход»[ccxliii], актер у него, так же как и у Гротовского, должен сознательно управлять процессами, происходящими в нем, основой статьи «Чувственный атлетизм» становятся рассуждения об овладении чувствами с помощью техники, а именно дыхания и опорных точек. На основе владения телом Гротовский выводит актера к «акту самопроникновения», об этом же говорит Арто: «Пользуясь отточенными до остроты видами дыхания, актер углубляется в самого себя»[ccxliv]. Тот же принцип лежит и в овладении опорными точками, «воздействие происходит не физически, а на глубинных уровнях сознания»[ccxlv]. Арто не разрабатывает тренингов или упражнений, он намечает проблему, рассматривает некоторые виды воздействий, технику дыхания, через всю статью он проводит ставшую главной для Гротовского мысль о сознательном овладении возможностями тела, ведущими к внутреннему: «Всякая эмоция имеет органические корни»[ccxlvi]. Гротовский ищет свое решение проблемы техники, чтобы актер был способен «на выявление психических импульсов»[ccxlvii], опираясь на выделенные Арто вопросы о дыхательном аппарате и точках опоры, как бы сводя их в одно, Гротовский вводит понятие резонаторов, которые расположены в разных частях тела.

Основой работы с актером в Театре-Лаборатории с 1965 года становятся упражнения, направленные на органы дыхания и разработку резонаторов. Гротовский берет за основу модель, разработанную в театре сверхличностном. Означаемое черпается актером из структуры непсихологической. Тело понимается как аппарат, хранящий генетическую память. Избавиться от бытовых штампов — значит отказаться от моторики движений, научиться использовать разные точки тела, не так, как в обыденной жизни, избавиться от комплексов, навязанных социумом. Если на внешнем уровне происходит очищение от штампов обыденной жизни, актер {116} имеет возможность выйти на более глубокий уровень телесного существования. Возможно проявление безусловных рефлексов, открытие генной памяти через телесное, вспоминание телом своих корней. Актер, например, находил способность легко ориентироваться в замкнутом темном пространстве, открывался иной природный тембр голоса и т. д. Работа ведется через технику с глубинными пластами психологии.

Подробно эту проблему разрабатывает ученый-физиолог И. П. Павлов, на его исследования, в частности, опирается Гротовский. Павлов выделяет три уровня взаимодействия человеческого тела и мозга: микроуровень — нервные клетки, макроуровень — отделы головного мозга, мозг в целом — приобретенный опыт[ccxlviii]. Задача тренингов — выйти на микроуровень, когда физическая техника актера доводится до совершенства, способного пробуждать самые тонкие глубинные пласты подсознания. Работа мозга в целом дает возможность выполнения самых элементарных приемов, таких, например, как память физического действия. Для Гротовского ПФД является лишь копированием бытовых штампов. Макроуровень мощно использовался им на этапе обращения к ритуалу и биомеханике Мейерхольда. Это этап, когда актер работал, используя отделы головного мозга для полного контроля над телом. Микроуровень позволяет выйти на проблему внутреннего актерского существования. Актер должен испытывать некие эмоции, которые передают зрителю невербальный пласт спектакля. В. И. Вернадский связывает эмоцию с понятием потребности[ccxlix]. Когда наши потребности удовлетворены — эмоция положительная, если нет — отрицательная. У потребностей есть своя классификация: биологические, социальные, идеальные. Определенные контакты мозговой и физической деятельности дают стремление к удовлетворения различных потребностей. Постоянное обращение к работе на микроуровне провоцирует стремление к идеальным потребностям. Физическая работа с резонаторами, системой дыхания выводит актера на использование нервных клеток организма. Следствием этой кропотливой работы становится стремление к психологическому анализу и удовлетворению идеальных потребностей. В последних спектаклях во внутренней партитуре актера поднимаются вопросы {117} о вечных категориях человеческого существования: рождение, любовь, грех, смерть, совесть и т. д.

Тренинги 1966 года сильно меняются в связи с изменением целей. Во время работы над «Акрополем» режиссер давал актерам конкретные задачи. Он создавал, выстраивал на сцене такой пластический и звуковой ряд, который рождал бы в зрителе определенный набор ассоциаций, поэтому главный вопрос тренингов этого периода — «Как это сделать? »[ccl]. Актерские тренинги 1966 года ставят перед собой принципиально иную задачу. Упражнения становятся предельно индивидуальными, каждый актер самостоятельно ищет те места, в которых существуют зажимы, ищет точки, мешающие полному раскрытию. С помощью физических упражнений, выполняемых под контролем Гротовского, актер избавляется не столько от внешних помех в работе над ролью, сколько от психологических зажимов, «штампов социального сознания». То, что тяжело переживалось, личные воспоминания становятся частью работы с телом и с психическим аппаратом. Этот принцип, например, использовался в работе над ролью Фернандо Чесляком, в подготовке роли — воспоминание о детской влюбленности. Вспоминание определенных эмоций давало повод к физическому их выражению, и наоборот, найденный актером и режиссером рисунок роли вел к внутренним переживаниям далекого прошлого. Положение тела, вдохи и выдохи, темп произнесения текста рождали внутреннее состояние счастья. Тренинг же нужен для того, чтобы это состояние не возникало спонтанно, а, найденное один раз, закреплялось и возникало на каждом спектакле. Тренинг стал формой личного исследования, преодоления внутренних помех, которые есть в каждом актере. Психология актера, используемая в работе с внешним аппаратом, не подключается в создании внутренней партитуры роли. Личные воспоминания актера не имеют отношения к персонажу, они дают положение тела в пространстве, тип дыхания и т. д. Пройдя через воспоминания себя на тренинге в работе с телом, актер начинает последовательно опровергать эти реальные ощущения и приходить к бессознательным сферам психологии. Основной частью создания роли становится внутренняя работа, связанная не с личными ассоциациями актера, а с неким всеобщим, сверхличностным восприятием любви.

{118} Акцент делается Гротовским на голосовых упражнениях, основывающихся на резонаторах. Тело актера обладает множеством резонаторов: маски (лица), груди, затылочный, носовой, передне-зубной, брюшной, нижне-позвоночный (крестцовый), тотальный (распространяющийся на все тело) и т. д. [ccli] Резонаторы — это точки опоры, через которые, по Гротовскому, проходит воздух, переносящий звук. Резонаторы не только усиливают звук, но они придают ему определенную интонацию. Работа с резонаторами целиком опирается на дыхание, существует не только дыхание диафрагмой, но и «различные типы действий требуют дифференцированных дыхательных реакций»[cclii]. Тренинги с актерами опираются на систему резонаторов. Голосовые упражнения, приведенные в книге «На пути к бедному театру», базируются на разработке голоса с помощью различных резонаторов. Ученик произносит сначала любой текст, добиваясь «ответа от потолка», в этот момент работает только верхняя часть черепа. Потом начинается разговор со стеной, затем голос локализуется в брюшной полости и т. д. [ccliii] В этих тренингах Гротовский обозначает главные резонаторы, участвующие в передаче звука:

— голос головы (направленный к потолку)

— голос рта (как будто говорящий с воздухом перед актером)

— голос затылка (направленный к потолку позади актером)

— голос груди (выбрасываемый перед актером)

— голос живота (направленный в пол)

— голос, находящийся в:

а) области лопаток (направленный к потолку позади актера)

б) области спины (направленный к стене позади актера)

с) области поясницы (направленный к полу, стене и комнате позади актера)[ccliv].

Гротовский сразу обозначает направление звуковых импульсов, которые идут из определенных резонаторов. Главным, на чем настаивает режиссер во время тренингов, является полный отказ от сознательной работы при выполнении упражнений, «мыслительный процесс должен быть полностью исключен»[cclv]. В упражнении «Тигр», тоже связанном с дыханием и звуковыми резонаторами, ученик лежит на полу, а Гротовский, будто тигр, нападает на него. {119} Он делает это неожиданно, старясь разбудить воображение, но актер не должен успевать их придумывать, он не должен подыскивать реакции, он должен реагировать мгновенно и естественно. «Если реакции не будут спонтанными, они не представляют никакого интереса»[cclvi] ни для режиссера, ищущего «предельную откровенность», ни для актера, открывающего новые возможности собственного тела. Реакции, импульсы возникают не в голове, но в теле. Повторенные телом несколько раз движения, найденные на тренинге, закрепляются и теперь уже ими руководит сознание актера. Как «психологический жест» в учении Михаила Чехова рождается от реакции актера, минуя осмысление задания, так и включение резонатора у актера бедного театра определяется физической реакцией. Но в отличие от «психологического жеста», тренинг Гротовского не направлен на выявление психологической основы, сущности конкретного образа, на создание «характера», конкретного психологического образа.

Опираясь на работу с опорными точками и на типы дыхания — основу теории Арто — Гротовский использует резонаторы. Режиссер находит новое использование звука в партитуре спектакля и работе актера над ролью. В европейском театре композиционной единицей спектакля считается мизансцена, расположение актеров на сцене. То есть воздействие на восприятие зрителя происходит через образы, выстраиваемые в пространстве. Символы, архетипические образы в театре передаются через положение тела актера (предметов, декораций) в пространстве сцены. Гротовский находит еще один уровень — он передает сознанию зрителя образы с помощью звуковой партитуры. Не музыка, но определенный возглас, произносимый актером, рождает ассоциацию, психическую реакцию в зрителе. Точно так же и актер, воспроизводя определенный звук, находит внутреннее состояние, тождественное ему. Резонаторы развивают абсолютное владение техникой звука и перевода его в эмоциональное содержание. Крик, стон, шепот наделяются таким количеством оттенков, что рождают разные «душевные» внутренние состояния. И звуки становятся архетипами человеческого бытия: в них экстаз, исповедь, рождение, смерть, боль, ликование, схватка и т. д. И все эти состояния передаются не с помощью слова, а с помощью звука. Звук пробуждает реальность театра, {120} реальность восприятия. Арто призывал не только говорить со сцены, но и кричать: «Секрет в том, чтобы раздражать точки, как мускулы, с которых сдирают кожу. Остальное довершит крик»[cclvii]. Крик в «Стойком принце» становится кульминацией всего спектакля, без финального крика Фернандо он просто не возможен. Звук — важное составляющее внутреннего воздействия на зрителя. Крик-плач Фернандо долго звучит в сознании зрителя, это архетип очищения, смерти и возрождения одновременно. Во время работы с Чесляком Гротовский находит выплеск внутреннего состояния актера в этом крике. Его невозможно описать, это не крик человека, скорее страдающего животного, но вместе с тем человеческого существа, не знающего еще что такое крик боли, а открывающего для себя этот звук боли и радости заново. Самый сильный импульс «выплескивается актером в душу зрителя» именно в этот момент.

Принципы бедного театра, принципы работы с актером, результаты физического тренинга и нового подхода к психофизике актера особенно ярко сказываются в последнем спектакле Гротовского, поставленном в Театре-Лаборатории, «Апокалипсис кум фигурис» («Apocalypsis cum figuris») (1969). Эта постановка становится своеобразным итогом в разработке проблемы актера и проблемы зрителя как участника спектакля. Почти пустая сценическая площадка, в центре два деревянных ящика. Минимум простейшего реквизита. Актер является всем: организатором сценического пространства, выразителем пластики движений, творцом всего звукового пласта представления. Драматической основой стали отрывки из Библии, Ф. М. Достоевского, Т. Элиота, С. Вейль. Режиссер ищет опору в создании архетипов в первую очередь в текстах из Библии. Использование разных авторов становится некоторой ассоциацией режиссера и актеров на библейские темы, хотя ясная интеллектуальная связь разных частей текста отсутствует полностью. Драматургическая основа не имеет внятной логики развития действия. Тексты становятся бесконечным потоком. Редко можно с определенностью сказать об источнике той или иной реплики героя, так как они небольшие по размеру. Например, Петр Симон обвиняет окружающих словами Великого Инквизитора из «Братьев Карамазовых» Достоевского, а отвечает ему на это Темный стихами Элиота. Текст теряет в бедном театре свое значение {121} вместе со всеми остальными составляющими. Драма как основа театрального представления уходит на второй план, часто режиссеру даже не важны слова, важна эстетика звука, которую он разрабатывает на тренингах, опираясь на теорию Арто. Звук эмоционально ближе человеческому восприятию, чем слово. Слова надо понимать, крик, стон, вздох можно только чувствовать.

Гротовский ставит вопрос о драматургии, возможен ли спектакль, не имеющий в своей основе драмы? Основой театра считается игра. «Ролевое поведение свойственно каждому человеку, и во многом оно напоминает сценическое поведение актера»[cclviii]. Существование человека в определенной социальной среде накладывает сильнейший отпечаток на его жизнь, его поведение. Театр, становясь отражением жизни, принимает на себя законы, по которым существует социальный мир, законы «ролевых отношений». «Надо полагать, что именно ролевые отношения людей в обществе и можно назвать театральностью, составляющей предмет театрального искусства»[cclix]. Может ли театр не опираться на ролевую структуру? Всегда ли актер берет на себя роль? Почему природа ролевых отношений идет от социальных, жизненных ролей? — ответы на все эти основные вопросы природы театрального искусства Гротовский полностью опровергает, вырабатывая собственную философию понимания театра. Предшественником Гротовского в Польше в формулировке иной природы театра был Станислав Выспянский. Разрабатывая в начале XX века теорию театра, «свободного от житейской логики», автор акцентировал роль театра как игровой, художественной структуры. Польский драматург и философ Виткевич выдвигает эстетическую теорию Чистой формы. Чистая форма — это произведение искусства без содержания, сутью творчества не является выражение содержания, а сама форма как таковая. Спектакль в теории Чистой формы понимается как акт создания логики, интуитивно угадываемой творцом. Театр становится яркой формой воплощения алогичной пьесы. Драма — повод для представления, режиссер должен найти «свой смысл», не разрушая абсурдность содержания драмы, актер создает смысловую игру, он играет образ, свое отношение к нему и себя самого, помещенного в алогичную пустоту бытия. Актер не передает жизнь своего героя, не пытается выстроить ролевые отношения, актер-творец {122} отрицает на сцене в импровизационной манере логику житейских отношений.

Гротовский сохраняет основные принципы развития действия: завязку, кульминацию и развязку, но оперирует он этими понятиями в сфере не драматургической, а психологической. То есть развитие действия происходит не сюжетно, а эмоционально. Хотя сюжет, пользуясь основным архетипом спектакля, можно сформулировать предельно просто. Иисус Христос вновь пришел на землю, прошел свой путь, его распяли, и он исчез из жизни людей.

Библейский архетип держится в головах зрителей только благодаря ярким визуальным образам и закрепленным ролям. Каждый библейский персонаж для зрителя, сформировавшегося в христианской культуре, — это определенный символ. Этими безликими символами становятся актеры, взяв на себя роли, но принцип существования каждого актера подобен принципу существования Чесляка в «Стойком принце». Символ Иуды достается тому актеру, который может, углубившись в себя, увидеть свои корни через эту роль. Это тот актер, которому необходимо пройти внутреннее переживание предательства и очиститься от него. Важно, что «выбор» символов актерами происходит по ходу спектакля.

В спектакле без драматургической основы, без декораций, костюмов, постановочной техники, без смыслового развития действия невозможно выделить основные кульминационные сцены, по принципам которых будут строить все остальные эпизоды. Спектакль имел пять разных редакций, три последних сам Гротовский называет тремя вариантами целого произведения. Описания спектакля на разных языках разными исследователями сильно отличаются и, как правило, не имеют описания действия, скорее, это ощущения по поводу увиденного. Воспроизвести партитуру действия очень сложно, еще и потому, что спектакль, видимо, сильно менялся в процессе его существования с первого показа спектакля «Евангелие» (он стал основным скелетом «Апокалипсиса») в 1967 году до последнего варианта, премьерный показ которого состоялся во Вроцлаве в 1973 году. Центральную часть «Апокалипсиса» возможно разделить на семь эпизодов, внутри каждого из которых есть раскрытие основной темы и актерской работы[cclx].

{123} Гротовский в центре всего спектакля ставит один вопрос, вопрос остро современный, злой (как в первых своих постановках): «Умер ли Бог? »

Эпизод № 1. Зрители входят в небольшой зал с деревянным полом, голыми стенами, в потолок направлены два прожектора, больше источников света нет. Как правило, спектакль показывался в зале вроцлавской ратуши — сооружении XIV века, которое давно требовало реставрации. Действие проходило в старых осыпавшихся стенах, была видна кирпичная кладка. Зал, где давалось представление, был обнаженным, вывороченное нутро помещения помогало режиссеру в его главной задаче. Бедный театр не просто без технических ухищрений, а бедный в смысле обнажающий нутро, саму суть вещей, как, например, ратуша без фресок, но с деревянно-каменным скелетом, в котором живет дыхание XIV века. Не было мест для пришедших, все рассаживались на полу. В центре комнаты прямо на голых досках разбросаны в беспорядке человеческие тела. Актеры одеты в современные костюмы (костюмы — Вальдемар Кригер), все одинаково в белом, и только Иуда чуть красивее остальных, чуть более щегольской покрой. Поднимается девушка и поет по-испански, ей вторит Иоанн по-польски, песня о крови и плоти Сына Человеческого. Гротовский переводит слово Библии в архетипический визуальный образ. «Ибо Плоть моя истинно есть пища, ибо Кровь моя истинно есть питие». Девушка откуда-то из темноты, из-под полы достает большую буханку хлеба, она начинает беспокойно бегать между апатично лежащими остальными, прижимает к себе хлеб, как младенца. К ней подбегает самый молодой, Иоанн, расстилает на полу полотенце, и они вместе начинают пеленать буханку. Потом мужчина вынимает из кармана флягу, оба жадно пьют из нее. Из другого кармана он выхватывает нож, вонзает его в пол, хватает хлеб и быстрыми резкими движениями, подмяв его под себя, изображает акт соития, пока, наконец, выгнувшись в напряжении, он не падает навзничь. Девушка со злобой выхватывает у него хлеб, бросает об пол и дважды вонзает в него нож. Каждый ее удар отзывается глухим животным стоном мужчины, будто это его плоть рвется под ножом.

Основной прием бедного театра — многоплановость действия, один предмет в ходе короткой сцены несет в себе целый комплекс {124} содержаний. Образ хлеба — тела Христова преломляется от самой прямой ассоциации до глубинных слоев подсознания. Хлеб становится пищей, младенцем, причастием, обыденной едой, объектом плотского желания и объектом убийства. Важно, что основа эпизода, главная его часть выражается не в слове, а в сценическом действии, без всяких объяснений. Некая примитивная расшифровка символики хлеба — тела Господня может рождать большее количество ассоциаций у каждого зрителя, вызывая свой очень индивидуальный ряд прочтений. Кульминацией эпизода становится убийство, которое выражается в безумном крике Иоанна. Стон становится внутренним выплеском, это использование энергетической точки опоры, именно от нее шел режиссер с актерами. Этюд лаконичен: два актера рассказывают свои внутренние переживания по поводу фразы из библейского текста. Основа работы — детские страхи от непонимания причастия: съесть хлеб значит вкусить часть тела человека? или Бога? Как и в «Стойком принце», режиссер еще до начала игры поставил перед зрителем все вопросы и дал все ответы. Как в античном спектакле, зрителю уже рассказана вся история. Актеры сами выбирают предмет, придают ему массу качеств, а потом кощунственно избавляются от него, называя хлеб телом Христовым. Эту эмоциональную особенность дает спектаклю именно режиссер, монтируя сценическое действие, опираясь на основной вопрос, поставленный перед зрителями и актерами: «Умер ли Бог? »

Эпизод № 2. Встает Симон Петр (Антоний Яхолковский) и начинает распределение ролей: Мария Магдалина (Елизабета Албахака или Рена Мирецкая), Лазарь (Збигнев Цинкутис), Иуда (Зигмунд Молик), Иоанн (Станислав Шиерский), потом он указывает в угол — и из темноты выходит человек в черной одежде, отличающийся от остальных белых, светлых, все будут называть его Темный (Ричард Чесляк). Все герои, кроме Темного собираются в круг и начинают глумливые выкрики из Библии, они галдят, как стая разъяренных птиц, кидаясь по очереди на Темного. Его дразнят строками о рождении Христа. Он нелепо переминается с ноги на ногу, будто ребенок, ему хочется играть в эту злую игру с ними. В центре комнаты собирается белая галдящая толпа, и вдруг Темный начинает быстро нервно бегать вокруг этого белого пятна. Вдруг {125} от всех стремительно отделяется Симон Петр, хватает Темного и с легкостью запрыгивает ему на спину. Темный оседлан, он сатанеет, как непокорная лошадь, он сбрасывает седока, но не может остановиться, он все стучит голыми пятками по деревянному полу.

Напряжение действия ведется по тому же принципу, что и в первом эпизоде — от полной тишины до безумной пляски. Эмоциональной основой тут становится опять же не слово, а танец, движение. Движения Чесляка красивы и болезненны одновременно, он будто разрывает себя самого изнутри на части. В его пляске есть счастье, подобное счастью животного, освободившегося от груза, от непосильной ноши, есть счастье очищения внутреннего от гнета другого человека, который в буквальном смысле сел тебе на шею, есть скорбь и ужас от того, что на минуту стал животным, стал зверем, способным разорвать, разбить, почувствовать вкус крови и получить удовольствие от этого. Дикая пляска превращает Темного (каждый зритель должен решить сам, Спаситель он или Лжемессия) в животное, готовое в экстазе на все. Уровень ассоциаций очень разный от образа Папы Римского, залезшего на плечи Христа, до Диониса, пришедшего на театральную сцену в безумных движениях актера[cclxi]. Важно не само зрелище, которое на интеллектуальном уровне вызывает у польских критиков такие разные сопоставления, важно то, что на микроуровне человеческого восприятия все зрители получают одну и ту же эмоцию ужаса. Танец Чесляка эмоционально захватывает, от него невозможно оторваться, он притягивает внутренним состоянием актера, способного передать страх перед буйством, перед неконтролируемыми человеческими реакциями.

Стоит говорить не только о разделении внутреннего и внешнего в актерской работе, но и внутренняя работа может иметь совершенно различную природу. Станиславский, опираясь на психологический подход, использует из внутреннего аппарата актера часть, связанную с психологией социальной, отчасти биологической. Гротовский стремится к реализации самых тонких слоев подсознания, а именно — идеальных. «Стать другим, оставаясь самим собой» — это задача на уровне памяти физических действий, принять на себя социальные и внешние признаки своего героя, понять его поведение в различных ситуациях и реализовать все это на сцене. Цель {126} актеров Гротовского — отказаться от физического воплощения конкретного образа, показать некое идеальное понятие. Чесляк не играет человека, не переживает вместе со своим персонажем. В буквальном смысле слова Чесляк создает образ осатанения. В общепринятом понимании актерской техники переживать, оживлять образ Христа, ставшего животным, невозможно, актер не принимает на себя роль Христа — значит, на психологическом уровне не идентифицирует себя с ним. Но в создании образа актер использует в первую очередь внутренний аппарат, Чесляк насыщает образ Христа своей психологией, но доведенной в тренингах до такого уровня, что эта психология опирается только на общечеловеческие образы и символы. Актеры Гротовского не ищут в себе индивидуальность, в общепринятом смысле этого слова, а ищут бессознательное. Для Гротовского термин «бессознательное» лежит не в сфере концепций З. Фрейда и К. Г. Юнга, режиссер пытается полностью избавиться от социального, «коллективного» в своей эстетике, ему ближе понятие Платона об анамнесисе — «припоминании душой всеобщих истин». Бессознательное понимается как душевные поиски идеальных ценностей.

Эпизод № 3. Симон Петр, как главный организатор действа, вдруг кричит громко и свирепо: «И увидел я воду, истекающую из правого бока святыни! » Темный лежит на полу в позе распятого Христа. Все устремляются к нему, рвут одежду на нем и начинают с жадностью сосать его тело под сердцем, в том месте, где прокололи распятого копьем. Пьют подобно зверям на водопое, долго не могут оторваться, отползают на четвереньках, вытирая лицо руками-лапами. Когда они поднимают глаза, все совершенно пьяны. Им не подняться, они еле ворочают языками, они не могут говорить, они мычат, рычат, стонут.

Отчетливо слышны только первые слова Симона Петра, все звуки далее сливаются в животные всхлипы. Последний вкусивший не может встать с пола, актер не говорит, а выдыхает всем телом, не открывая рта. Он держит рот закрытым, будто рот еще наполнен жидкостью. Звук идет не из горла, а из живота: «Водка сидит в нем, а не кровь». Техника использования чакр дает возможность актерам Гротовского «говорить, не открывая рта». Режиссер добивается не только безупречного звучания, с помощью использования энергетического {127} центра внизу живота актер возбуждает в себе ряд определенных эмоций. И этот же энергетический поток воспринимает зритель.

Основные сцены спектакля имеют одно и тоже направление, одну и ту же схему. Эпизод с вкушением крови Христовой, подобной вину, рифмуется с эпизодом первым о хлебе — теле Христовом. Для Гротовского важно не логическое развитие действия, а эмоциональное. Спектакль, рожденный из актерских этюдов на темы Библии, стал набором «разговоров» разных людей об одном и том же. Разные члены труппы по-разному внутренне пережили, почувствовали архетип вкушения тела Христова. Для первой пары — это история о грехе убийства. Для актера, отползающего с полным ртом божьей крови, это сравнение себя с Богом, принятие в себя части божьей. Финальный рык становится точкой низкого животного удовлетворения. Финальный стон мужчины, убиваемого в первой сцене, становится просьбой о прощении. Формируются два полюса веры, два полюса идеальной, не имеющей потенции к анализу категории. Вера для одного актера — это покаяние, для другого — предмет осмеяния. Проблема, которую ставит Гротовский, шире, бессознательное одного члена его труппы имеет в себе зерно веры, другого — не имеет, так же как и у любого зрителя в зале. Значит, первая сцена призвана воздействовать на одну часть аудитории, третий эпизод — на другую часть, которая способна подвергать веру сомнению. По этой причине спектакль воспринимается по-разному даже профессиональными критиками: К. Пузына описывает первую сцену как мрачное, страшное действо, а француженка Р. Темкина, говоря о начале спектакля, пишет о полном физическом и духовном очищении в момент крика[cclxii]. Для одного первая сцена становится ужасом убийства, для другого — восторгом очищения от страха перед церковным культом причащения. Зритель после спектакля занимается интеллектуальным осмыслением информации, которую он воспринял на психо-физиологическом уровне, поэтому анализ «Апокалипсиса» максимально усложнен.

Эпизод № 4. Воскрешение Лазаря. Вся актеры садятся на колени вокруг мертвого Лазаря, который лежит в центре игровой площадки, и начинается долгая песнь плакальщиков, больше похожая на восточные церемонии. Темный оживляется, он сосредоточен, ему {128} нравится, что в новой игре главное место отводится ему. Он входит в круг и громко говорит: «Встань, Лазарь! » И Лазарь воскресает, он встает злой, усталый. Центром эпизода становится унижение Лазарем Темного. Лазарь надвигается, как хулиган, засунув руки в карманы, он не кричит, он шипит и рычит жалобы из «Книги Иова». Его наступление беспощадно, он заполняет своим телом все пространство, Лазарь становится все выше, все сильней. Темный будто уменьшается в размерах под его взглядом. Лазарь вытаскивает из-за пазухи буханку, которая возникала в первом эпизоде, он рвет ее одним движением на две части, выгребает мякиш и начинает бросать куски хлеба Темному в лицо.

Буханка, исполнившая уже, кажется, все возможные роли, становится могилой, мягкой и теплой землей, серой разложившейся плотью. Лазарь сильнее, злее и агрессивнее лишь потому, что у него отобрали его право на смерть. Символ смерти и символ тела Господня рифмуются у Гротовского с такой легкостью, что зритель в недоумении. Любой предмет из обыденного мира возможно наполнить новым, идеальным смыслом с помощью двух приемов: ситуация, в которой возникает символический образ хлеба (этот прием Гротовский называл монтажом, по принципам, сходным с монтажом Эйзенштейна) и эмоция, с которой работают актеры на сцене (режиссер считает, что предмет способен получать и отдавать ту же эмоцию, какой его насыщают). Хлеб, разодранный на части, всегда будет восприниматься нами, как символ убийства, уничтожения.

Эпизод № 5. Темный и Магдалина. Иоанн ведет Темного к блуднице. В центре остаются только трое. Темный и Магдалина берутся за руки и медленно отходят в угол к прожекторам. Стержнем сценической площадки становится Иоанн, он сбрасывает куртку и остается с обнаженным торсом. Темный и Магдалина, обнявшись, начинают медленно расходиться в стороны, как лепестки цветка, выгибаются дугой. В этот момент Иоанн начинает бег на месте, он рвется к паре возлюбленных, он все убыстряет и убыстряет темп, но не сдвигается ни на шаг к ним. Его бег замедляется, когда два тела в ореоле света расслабляются на несколько секунд и начинают опять расходиться в стороны. Иоанн в изнеможении падает на пол и плачет.

В этом эпизоде нет слов, и в кульминационный момент нет даже звуков. Сцена идет от пяти до десяти минут на разных показах, и за {129} все это время герои не произносят ни звука. Только где-то очень далеко, будто за окнами, в середине неистового бега и тихой любви картинка обретает иной объем от звуков стрекочущих светлячков, лая собак, ветра. Все эти звуки создает труппа актеров, но так тихо и незаметно, что зрители не понимают, откуда возникает необыкновенная объемность картинки. Шуршание живых, обыденных звуков превращает абсолютную абстрактность в глобальную картину бытия, в историю любви и в историю о недоступности любви.

Звуковая партитура полностью независима от партитуры движения, ритма. Фон, создаваемый звуками, мягкий, легкий, незаметно обыденный. Основой же сцены становится ритм движений. Полная расслабленность, медлительность Темного и Магдалины противостоит быстрому, ожесточенному, болезненному бегу на месте Иоанна. Конфликт сцены полностью реализован в этом противоречии, спокойствие воспринимается как момент счастья, напряжение Иоанна — как поиск, а значит — боль. И финал сцены в действии, в движении: напряженная до предела фигура обнаженного человека падает и в полной расслабленности лежит на полу — расслабиться для Иоанна значит очиститься.

Эпизод № 6. Голгофа. Симон Петр накрывает плащом прожектора, пропадает единственный источник света. Актеры выносят охапки тонких церковных свечей. Темный отправляется в путь на Голгофу, все герои идут за ним. Симон Петр и Иуда спорят, кто из них первым предаст Христа. Остальные поют «плач». Начинаясь с гармоничной тихой песни, он все набирает мощь и в финале превращается в стенания со всхлипами и криками. Текст почти не понятен, герои поют католические молитвы, Темный вторит им стихами Элиота. На самой высокой ноте Темный падает навзничь. Начинается распятие, руки и ноги его укладывают в позу Христа на кресте. Темный лежит в центре на деревянном полу, и все счастливо поют хвалебный гимн. Герои радуются, смысл их бытия в обряде, в культе поклонения ему — умершему и должному воскреснуть.

Отказ от света дает режиссеру возможность работать с сознанием зрителей. Эстетика подглядывания, придуманная Гротовским в «Стойком принце», здесь трансформируется в эстетику угадывания. Каждый, пришедший на спектакль и включившийся в действие, {130} уже знает конец истории о пришествии Христа. Именно поэтому зритель не должен увидеть распятие во всех подробностях. Зритель должен почувствовать момент распятия, момент перехода из жизни в вечную жизнь. Ощущение полумрака и голосов, вырывающихся из него, становится костяком для этого эпизода. Предчувствие более тонко передает атмосферу действия. Остается только пение, наполняющее все пространство ратуши.

Кульминация эпизода — крик-плач Темного перед распятием. При том, что все описания спектаклей сильно отличаются. И нет никаких записей о работе с актером ни Гротовского, ни его коллег. По основным принципам эта сцена очень напоминает финальный монолог Чесляка в «Стойком принце». Все эпизоды спектакля последовательно вели к унижению, уничтожению образа Христа-мученика. Каждая новая сцена подвергала сомнению его силу, его веру, его существование вообще, так же истязали Фернандо, искушая его деньгами, любовью, властью. Оба героя обретают уверенность и силы только перед самым финалом. Мучившие Фернандо мусульмане проникаются уважением к истерзанному, но не сдавшемуся христианину. Темного стали превозносить после любовной сцены с Магдалиной, он уже сам поверил в свою миссию, он уже стал мессией. И в этот момент полного признания и принятия оба героя погибают, оба на мучительном животном крике, разрывая оковы бытия. Главной точкой двух этих спектаклей становится образ Христа, снятого с креста. Фернандо на руках у Фениксаны и Темный на руках у Магдалины — яркие сильнейшие архетипы очищения. Возможно, и партитура роли Чесляка в «Апокалипсисе» строилась по тому же принципу. Тело Темного истязали и мучили, а внутренняя работа актера была направлена на самые чистые и добрые воспоминания. Эти эмоции очищения передавались и зрителям.

Эпизод № 7. Изгнание Христа. Симон гасит свечи. Темный поет молитву. В середине светлой, теплой, идущей из самого сердца песни гаснет последняя свеча. И голос звучит все мощнее, он пробивается сквозь темноту, он рвется вверх, разрывая оболочку ратуши, наполняет собой все пространство. И на самой высокой ноте резко обрывается. И когда тишина становится невыносимо долгой, Симон Петр спокойно, но четко и внятно, говорит: «Ступай и не приходи {131} больше». Проходит еще несколько минут томительного ожидания — и вдруг включается электрический свет. Зал пуст.

«Стойкий принц» заканчивался на щемящей ноте болезненного крика Фернандо. Гротовский отвечал на вопрос — вера погибла, но если она еще живет в нас… Финал «Апокалипсиса» открыт, до последнего мгновения зритель не верит в то, что Бог умер, и убили его мы. Люди, одетые в современную одежду, такие же, как любой из пришедших, выбирающие, как и все мы, обыденные роли: Иуды — конформиста, Магдалины — любовь дающей, Иоанна — любви желающего, Симона Петра — держащего жизнь в кулаке и т. д. При ужасе от этого ощущения убийства зритель уходит со спектакля очистившимся, потому что ни один актер не несет во внутренней партитуре своей роли негатива. Для актеров спектакль становится обнаружением своей жизненной маски, открытием ее полностью и отказом от нее. Роли помогают пережить и изжить в себе самом социальные маски, животные инстинкты и найти идеальную сущность своего бытия. Например, на уровне, видимом зрителем, петь молитву устами Спасителя, а на уровне собственном, внутреннем, петь о первом своем поцелуе или о первом причастии в церкви. Гротовскому неважно, имеют ли внутренние эмоции актера отношение к действию в спектакле, ему важно только полное соответствие эмоций монтажу, создаваемому им в восприятии зрителя.

Гротовский создает мистерию о напрасном возвращении Христа на землю в XX веке и его уходе. Каждый новый эпизод рождал новую «потребность всей человеческой жизни»: потребность любви, потребность истины, потребность справедливости, потребность искупления вины. Режиссер доводит до совершенства принципы, выработанные в «Стойком принце». Работая с архетипами, с библейскими историями, выстраивая сюжет о возвращении Христа, Гротовский добивается от актеров такого внутреннего проникновения, когда на основной сюжет спектакля накладываются личные эмоции актера, через которые актер выходит на коллективное бессознательное. Эмоциональное напряжение пробуждает не сознательные, а внутренние реакции зрителя. Главным становится изменение человека, влияние на него. Уже не только на актера, но и на зрителя. Зритель получает в театре Гротовского активную роль.

{132} Описаний принципов работы Гротовского с актерами при создании этого спектакля не существует. Но можно говорить о неких сопоставлениях со спектаклем «Стойкий принц» и обращаться к последующему этапу режиссерской деятельности Гротовского. Следующим шагом режиссера стал уход из традиционного театра. В своих паратеатральных опытах он пытается изменить людей, изменить социальную систему устройства общества, изменить мир. При всей глобальности идей он работает с ограниченной группой, которая создает спектакли — акции, призванные пробуждать в зрителях желание действия, желание изменить свою жизнь. Занятия, ставшие основной частью подготовки паратеатральных опытов Гротовского, опираются на конкретные этапы развития актерского аппарата и партитуры роли. Подробные описания подготовки к действу под названием «Акция» (1985) Томаса Ричардса, ученика Гротовского, дают возможность восстановить этапы, используемые Гротовским для подготовки к спектаклю. Содержание «Акции», приемы и метод актерской игры так близки по основным принципам спектаклю «Апокалипсис», что можно проанализировать природу актерской работы, опираясь на подробные описания Ричардса[cclxiii].

«Акция» — это действо на сорок-пятьдесят минут, не имеющее закрепленного сюжета, но использующее основной костяк, стержень, на который нанизываются этюды актеров. В центре повествования история жизни человеческой: рождение, становление, выбор веры, выбор пути, выбор спутников, сам путь, рождение нового человека, старость и смерть. Очередность эпизодов, их количество и проблематика меняется от показа к показу, в зависимости от актеров, принимающих участие в этом показе, от внутренних эмоций участников и т. д. В показе нет никакого текста вообще, каждый актерский этюд содержит в себе одну песню на умершем афро-карибском наречии. Актер, ведущий центральную партию в эпизоде, тянет основную музыкальную, песенную линию, его поддерживают остальные. Так от актера к актеру, от одной песни к другой идет действие, целиком состоящее из простых визуальных картин, которые воспринимаются на подсознательном уровне и подкрепляются внутренним насыщением через пение на чакрах. Все актеры в простых современных костюмах, минимум реквизита, нет декораций, светового, звукового оформления. Между каждым эпизодом три-пять минут молчания, {133} идет поиск следующего солирующего актера, и наконец один запевает. Опишу всего одну сцену, чтобы показать, что по эстетическим принципам «Акция» максимально приближена к «Апокалипсису». Один из актеров делает шаг вперед и запевает пронзительную, печальную песню. Воздух выталкивается на редких выдохах из солнечного сплетение, это сопровождается совсем не заметным движением в лопатках и особым способом дышать, особым тембром голоса. Мужской голос становится очень мягким и болезненно тонким на грани слез. Человек медленно движется по кругу, и все (еще четыре актера) устремляются в этом движении за ним. Он очень медленно выходит в центр полутемной комнаты, осторожно, будто боясь прервать легкий звук песни, встает на колени. Потом так же медленно ложится и сворачивается клубком. Остальные актеры на расстоянии создают вокруг него живой полукруг и начинают, как легкие волны, то набегать, то уходить от него. Песня почти замолкает, и зритель видит уже не актера, а маленькую белую фигурку человека, он лежит, подобно эмбриону в материнской утробе, и почти беззвучно поет, кажется, о тепле, счастье, желании жить. В тот момент, когда песня уже совсем пропала, актер делает не сильный, но властный толчок одной ногой, потом другой, и песня набирает силу, она льется уже уверенно и громко, центр звука перемещается в грудную клетку. С каждым толчком тела песня становится все сильней, и актер распрямляется, встает на ноги, поет полной грудью, остальные поддерживают его. Так за пять минут зрителю показали таинство рождения, счастье новой жизни, счастье появления на свет, желание дышать. Человек в позе эмбриона, пением, дыханием и движениями тела вырывающийся к жизни, является таким же архетипическим образом, как, например, фигура Чесляка, копирующая распятого Христа.

Ричарде поэтапно описывает в книге «Оборотная сторона спектакля»[cclxiv] свою работу с Гротовским, Чесляком, Реной Мирецкой. Важно, что у него довольно практический взгляд на работу актера, он не мистифицирует, пытается объяснить все с точки зрения физиологии и психологии.

Первым основным заданием на занятиях стало освоение песни. Гротовский просто пел со своими учениками, приехавшими со всего света, песни на несуществующем языке. Он не учил их новому языку, не учил произношению, он учил их правильно дышать в песне. {134} Законы дыхания легче всего усвоить в пении, потому что когда поешь, дышишь совершенно иначе, чем когда разговариваешь. Хор из десяти человек сначала учился дышать по-другому, не как в жизни, потом стажировавшиеся начали учиться дышать разными частями тела, разными чакрами. С помощью восточной методики чакр Гротовский находит у актеров физические и психологические зажимы. Робких людей он просил много и часто кричать, истеричных петь, опуская звук все ниже и ниже в животе, «в конце занятия они удовлетворенно басили»[cclxv]. Использовал Гротовский и упражнения из старых тренингов, например, упражнение «Тигр». Этот этап продолжался для Ричардса более девяти лет. Сам Ричарде воспринимает песни как актерский инструмент: «Афро-карибские песни и были инструментом или до некоторой степени могли быть инструментами для человека, ведущего работу над собой. Они могли стать инструментарием, способным помочь организму в процессе, который мы можем назвать трансформацией энергии»[cclxvi].

Следующая ступень после овладения телом, избавления от зажимов — трансформация энергии. Гротовский в статье о бедном театре называет это трансгрессией, внутренним свечением. Когда тело максимально расслабленно, Гротовский просил своих учеников найти «часть себя в песне Кариб». Ричарде понял это требование буквально: «Моя мать белая, мой отец черный. Половина моего наследства из европейской культуры, половина — из Африки. Моя кожа светла, но в моем теле есть что-то от линии моего отца, от африканской линии»[cclxvii]. Но Гротовский говорил о более глубокой связи, он призывал не понять неизвестный язык и не стать немного африканцем, он стремился к этому ощущению полной общности бытия. Неважно, сколько веков назад умерло африканское племя, неважно, каким идолам они поклонялись, важно, что их песни несут те же эмоции боли, счастья, радости, которые сейчас испытываем мы. Найти себя в песне — значит стать частью бесконечной человеческой истории, а в ней любят, живут и умирают во все века одинаково. Какие бы штампы тебе ни навязывала цивилизация, ты все равно плачешь так же, как твои дед и прадед. Это вспоминание идеальных ценностей наших предков и есть цель театра-нетеатра Гротовского. Снятие физических зажимов и психологических штампов дает уникальную технику, когда процесс актерского {135} творчества контролируется самим актером не в полной мере. «В некоторых фрагментах “Акции”, особенно в одном, над которым Гротовский работал непосредственно со мной, появилось ощущение, как если бы мое тело начало руководить мной (абсолютно само по себе) в момент движения, которое приходило извне. Поток импульсов выходил через тело. Это был поиск, текущий, как река. Я был мелкой деталью, следящей за этим. Мой ум не долго манипулировал моим телом, говоря: “Пойди сюда, пойди туда”, сейчас мое тело вело меня. Источник импульсов находился не в мускулах. Я был как наездник на лошади, не говорил лошади куда и как скакать, но только смотрел на лошадиный бег, и в некоторых местах руководил ей (здесь, здесь), но руководил без манипуляций, а только в некоторых местах корректировал ход»[cclxviii].

Поток импульсов, наполняющий тело, возникает из ощущения освобождения от зажимов и из восприятия себя как проводника идеальных идей. Не социальные, не жизненные импульсы становятся источниками в создании роли, жизнь на сцене рождается только на самом тонком уровне мозговой деятельности. По Павлову, сферой идеальных идей руководит уровень нервных клеток. Если актер способен отказаться от физического вообще и превратить тело в сосредоточение различных нервных центров, то он способен вызывать к жизни в психологии, физиологии стремление к идеальным категориям.

Освоение тела, последовательный отказ от тела как сосредоточения зажимов и штампов, выход на самые глубокие слои психологии и нервной деятельности — все эти этапы становления актера ведут к конечной, самой важной цели. Актер появляется на сцене перед зрителями с целью открыть в себе что-то новое, не поддающееся анализу, взаимодействие физического и психологического в себе, то, что Гротовский вслед за восточными философами называет духом. Актер ищет свою «высшую сущность», зритель, наблюдая за этим процессом, начинает переоценку ценностей — находиться ли ему в сфере обыденной жизни или обратиться к своему духовному второму «Я».

«В работе Гротовского я увидел что-то похожее на пробуждение внутреннего, обычно спрятанного, бессознательного человеческого потенциала, который движется, как течение реки в каждой личности, {136} и эта река становится частью структуры, частью театра»[cclxix]. Основой действия спектакля или акции становится история человека, предельно обобщенная, доведенная до уровня архетипов. Рассказывают эту историю актеры, реализуя в момент показа свой внутренний потенциал, связанный со сферой идеальных идей. Театр Гротовского — это возможность увидеть глазами идеальные категории и почувствовать на духовном уровне полную зависимость от «работы души».

«Апокалипсис кум фигурис» создавался по схеме, сходной с работой над более поздней «Акцией». Возможно, в начале актеры, опираясь на тексты Библии, не произносили текст, а пропевали, совершенствовали свои навыки работы с энергетическими центрами, избавлялись от внутренних зажимов. Итогом этой работы стал закрытый показ довольно длинного действа под названием «Евангелие». Из этого показа Гротовский выбирает основные точки повествования, сюжета, который он собирается выстроить, о смерти Бога. Следующим шагом стала последовательная, более года длившаяся работа с каждым актером в отдельности. Режиссер создавал сольные партии, подобно описаниям Ричардса, когда Гротовский учил его направлять звук в разные места в теле, а потом давать движениям выходить вместе со звуком, не контролируя их сознанием. Каждый актер маленькой труппы выбрал себе в «Апокалипсисе» роль, партию, и каждый новый эпизод становился монологом или диалогом, содержал в себе локальное внутреннее наполнение, остальные актеры были окружением солирующих. Гротовский выстраивает партии актеров так, что они мало зависят друг от друга во внутреннем ведении роли, но создают визуальную картинку, способную влиять на восприятие зрителя. Использование потока импульсов, руководящих телом актера, легко проиллюстрировать в эпизодах, где эмоции выражаются через крик. Первый эпизод с убийством в финале построен на мягком ритме в начале, на бормотании молитв, на быстрых движениях во время борьбы за хлеб, плоть Христову и выплеск актерского внутреннего наполнения происходит в последние секунды, для девушки — в ожесточенном действии, для юноши — в животном крике. Внутреннее стремление обоих актеров реализовать идеальную категорию веры. На длительных репетициях режиссер искал с актерами {137} ассоциации с обыденной вещью — буханкой хлеба. Эти ассоциации должны были возникать из самых глубоких пластов подсознания, из работы нервных окончаний, которую обеспечивало дыхание во время произнесения молитв и постоянное движение, игра с хлебом. Вся партитура движений полностью шла от актеров, Гротовский только задавал рамки импровизации. Все эпизоды спектакля длятся примерно равное количество времени — от пяти до восьми минут. В этот промежуток времени должны уместиться нервное восприятие предмета, ситуации, освоение движений и звуков в возникающем эмоциональном состоянии, и затем выплеск стремления к «идеальной потребности». Хлеб достают, едят, баюкают, как ребенка, любят, как женщину, и убивают. Крик и резкие, рваные движения с ножом в руке — это выплеск боли от невозможности реализовать потребность верить.