- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

{46} Глава II Автономный театр

Ежи Мариан Гротовский родился 11 августа 1933 года в городе Жешуве на юге-востоке Польши. Отец — Мариан Гротовский — был лесоводом по профессии, но для души занимался живописью. Вначале второй мировой войны он был демобилизован, в ходе военных действий оказался на Ближнем Востоке, а позже в Англии, Аргентине, Парагвае. Никогда больше семья не видела его. В самом начале войны вся семья ехала в поезде, бежали из Варшавы, поезд разбомбили, и отец, находившийся в соседнем вагоне, решил, что его дети и жена погибли. Эмилия Гротовская (урожденная Козловская) и ее двое сыновей выжили, выбрались из-под горящего состава и остались на все время войны в ближайшей деревеньке Ненадувка под Пшемыслем на востоке Польши, на самой границе с Чехословакией. Мать работала учительницей. Она была незаурядной, сильной женщиной, желающей каждую секунду своего бытия постигать мир и помогать своим детям, знала несколько языков, увлекалась йогой и философией Востока. Через много лет она отправилась вместе с Ежи Гротовским путешествовать по Индии. Эмилия занималась горным туризмом, не раз поднималась на труднодоступные вершины Татр. Она умерла в восемьдесят два года, возвращаясь с последнего своего восхождения.

Мать привозила из города книги для своих сыновей, и кроме Марка Твена и Джека Лондона на книжной полке ютилась тоненькая брошюра «Тропинками йогов», в которой Гротовский прочел: «Спрашивай себя, кто ты есть? » Из этой книги он почерпнет многие образы, которые будет использовать в «паратеатральных» опытах 1970‑ х годов[cxxix]. Гуманитарные наклонности проявились у Гротовского рано, он увлекался санскритом и йогой, хотел стать врачом-психиатром. Сначала он закончил Опытную школу при Педагогическом лицее в Жешуве, потом учился в лицее города Кракова.

В 1951 году поступил в Государственную высшую театральную школу им. Л. Сольского в Кракове. В 1953 году проходил краткую стажировку в Праге у Эмиля Франтишека Буриана. Один год (1955 – 1956) {47} Гротовский провел в ГИТИСе на режиссерском курсе у Ю. А. Завадского. Со студентами Гротовский репетировал пьесу польского драматурга Е. Щанявского «Мать», в качестве ассистента своего мастера работал над постановкой «Алпатова» по пьесе Л. Зорина, премьера состоялась 27 апреля 1959 года на сцене театра им. Моссовета. Уже состоявшийся режиссер, Гротовский скажет, что ехал в Москву за «системой Станиславского», ему хотелось прикоснуться к источнику. Но настоящим открытием для молодого режиссера стало творчество Вахтангова и Мейерхольда. Он приложил все силы для досконального изучения наследия В. Э. Мейерхольда, работал в архивах, просматривал редкие документы, больше всего Гротовского заинтересовала постановка «Ревизор».

С 1956 по 1960 годы Гротовский закончил в Кракове режиссерский факультет. Гротовский учился театру у всего мира, он пытался впитать театральное наследие многих стран. Он участвовал в семинарах Жана Вилара в Авиньоне, увлекался американским балетом, занимался у французов — последователей Р. Дельсарта и у учеников Ш. Дюллена. Побывав в Китае, он заинтересовался актерским искусством Востока, изучал китайскую оперу, японский и индийский театр. В конце 50‑ х годов Гротовский в студенческом клубе «Под ящурами» в Кракове будет читать доклады «Об основах индийской философии», «О восточной философской мысли».

Сам Гротовский обозначает четырех режиссеров, на опыты и работы которых он часто ссылается в теоретических статьях: К. С. Станиславский, В. Э. Мейерхольд, Б. Брехт, А. Арто. Увлечение Станиславским наложило отпечаток на первые спектакли Гротовского.

В 1950‑ е годы молодой Гротовский будет стараться не только вобрать в себя бесконечно много, но и отдавать любые знания, которые он с жадностью поглощал во всем мире. Он выходил на сцену в качестве актера, публиковался как автор ряда статей о природе театра, был участником молодежного движения, преподавал индийскую и китайскую философию, стал самым молодым из преподавателей в Высшей государственной театральной школе в Кракове.

Как режиссер Гротовский дебютировал в 1957 году спектаклем «Стулья» Э. Ионеско в Старом театре города Кракова. На сцене этого же театра были поставлены режиссером «Искушение св. Антония» П. Мериме и «Дядя Ваня» А. П. Чехова.

{48} Самостоятельная режиссерская деятельность Гротовского началась с открытия собственного театра. В 1959 году ему поступило предложение принять под свое руководство маленький Театр 13 Рядов в небольшом городе Ополе на западе Польши. Пригласил Гротовского на эту работу Людвик Фляшен, писатель и критик, который долгое время был самым близким помощником режиссера, идеологом театра, литературным редактором, во многом именно он определял репертуарную политику. Собрав совсем молодых актеров, которых не устраивало положение дел в современном театре, Гротовский начал фанатичную, изнурительную работу, маленькое сообщество из семи — десяти актеров упорно готовило спектакли, репетируя по 12 – 18 часов в сутки. Существуя на субсидии городских властей, театр не только выпускал 1‑ 2 премьеры в сезон, но и давал выездные спектакли в маленьких городках.

Гротовский был двадцатишестилетним бунтарем, которого не устраивал существующий театр, он мечтал о рождении нового искусства. Мечтал о прямом диалоге, диспуте между зрительным залом и сценой. «Старт в компании с людьми авантюрного склада, с площадки маленького, “маргинального”, или, если хотите, “параллельного” театрика, гнездившегося в небольшом городке, а дальше — дальше открылась та долгая дорога, ведущая в мир. Мы ушли в поиск, мы надеялись на получение какого-то настоящего отзвука, мы хотели влиять на людей»[cxxx].

Именно в Театре 13 Рядов по крупицам из спектакля в спектакль соберется уникальнейшая актерская труппа, все участники первых постановок Гротовского станут известны на весь мир, все они пройдут сложнейший, мучительный путь, путь к бедному театру, именно они найдут в себе силы первыми выйти на сцену не для того, чтобы играть, а для того, чтобы открыть свою душу незнакомым людям, сидящим в зале. Уже в «Орфее» — первом спектакле Театра 13 Рядов — главные роли исполнят Рена Мирецкая, Зигмунт Молик, Антони Яхолковский, в «Дзядах» к труппе присоединится Збигнев Цинкутис, в «Кордиане» в маленькой второстепенной роли впервые окажется на сцене один из величайших актеров второй половины XX века Рышард Чесляк, к 1965 году в театре уже будут работать Майя Комаровская, Станислав Сцерский, Елизабета Альбахака.

{49} В 1962 Театр 13 Рядов был переименованный в Театр-Лабораторию (в 1965 году переехал во Вроцлав). Именно здесь возникли спектакли, прославившие Гротовского на весь мир: «Акрополь» С. Выспянского (1962), «Стойкий принц» П. Кальдерона — Ю. Словацкого (1965), «Apocalypsis cum figuris» по текстам из Библии, Ф. М. Достоевского, Т. Элиота, С. Вейль (1969). В журнале «Одра» в этом же переломном для Гротовского 1965 году он публикует статью «На пути к бедному театру», в ней сформулированы основные принципы концепции бедного театра. Он называет свои спектакли деятельным исследованием взаимоотношений актера и публики. Ежи Яроцкий — знаменитый польский режиссер, близкий друг Гротовского, с которым они учились вместе в Кракове, а потом и в Москве, работали в Старом театре уже в Польше — пожалуй, проще всего сформулирует суть театральной реформы Гротовского: «Это последовательный отказ от старой вагнеровской концепции театра как совокупности искусств»[cxxxi].

Гротовский 1960‑ х годов, сильный успешный человек, который идет вперед, он требует от своих актеров беспрекословного подчинения. «Он крепкий. […] Лицо у него хорошо откормленного единственного сына, жидкая бородка, волосы с пробором. […] На нем модно скроенный сюртук и разношенные туфли, которые, кажется, вот‑ вот упадут с ног. Но не заметно, чтобы это его расстраивало. […] Он рассказывает о своих взглядах со снисходительностью и терпеливостью учителя, объясняющего что-то ребенку, запаздывающему в развитии, когда он смеется, слышно в этом смехе удовлетворение, как правило, его шутка очень высока и интеллектуальна, у него настолько оригинальное чувство юмора, что жертва, над которой он смеется, до конца не может разобраться в своей роли. Часто Гротовский сознательно создает ситуации, в которых может показать свою властность»[cxxxii]. За полчаса до начала спектакля Гротовский просит актеров не произносить ни одного слова, чтобы настроится на действие, сам он тоже выполняет это правило. Тренинги-занятия с актерами Гротовский проводит каждый день по многу часов. Все подчинено только одной идее — заставить человека как можно дальше уйти от обыденности, от жизни повседневной, погрузиться в самого себя истинного, без примеси постоянной жизненной игры.

{50} На протяжении всей своей жизни Гротовский часто путешествует. Тянет его в эти «творческие командировки» не праздное любопытство, а желание открыть что-то принципиально новое в актерском существовании. «Гротовский отправляется в Среднюю Азию, Индию и Китай, где он встречает “замечательных людей”, приобретает тайное знание, учится йоге, меняет взгляд на ценности человеческого существования. Несколько раз за свою жизнь Гротовский бросает своих коллег, уходит от внимания общественности, отправляется в Азию и предпринимает путешествие через всю Америку. Когда он снова появляется в Нью-Йорке, Варшаве или Вроцлаве, оказывается, что он очень изменился, но как эти изменения произошли, режиссер не рассказывает. Его жизнь им самим построена, его автобиография написана не словами и объяснениями, а поступками и результатами этих поступков»[cxxxiii]. В 1968 – 1969 годах театр гастролирует в Париже и Нью-Йорке, Гротовский предпринимает одно из своих загадочных путешествий на Восток. Возвращается в Польшу режиссер совершенно преобразившимся. Он превратился в худого молодого аскета с длинными вьющимися волосами, он снял наконец-то черные непроницаемые очки и теперь смотрит на окружающий мир и людей вокруг открытым добрым взглядом, злой интеллектуал Гротовский вдруг стал похож на мудреца из сказки, который знает что-то настолько важное, что словами передать никак нельзя, можно постичь только находясь рядом с ним. С этого преображения начнется совершенно новый этап его творчества, новая работа. Гротовский уходит из традиционного театра.

С начала 1970‑ х годов на базе Театра-Лаборатории во Вроцлаве Гротовский работал с группами из Польши, Франции, Италии, Германии, США, Канады, Австрии над проектом, получившим общее название «Театр соучастия» или «Паратеатр» (1970 – 1978 гг. ). В помещении на рыночной площади по адресу Ратуша, дом 27 собираются люди, которые уже не становятся зрителями, все они должны непосредственно и активно действовать. Результат никогда не доходил до общественности, о происходящем не говорили, не писали в газетах, это искусство только для тех, кто именно здесь и сейчас постигает смысл своего бытия, своей жизни. Актеры и режиссеры, просто заинтересованные люди, погружались в естественную природную среду, далекую от цивилизации. Процесс поисков {51} себя, смысла своего существования не имел никаких пространственных границ, действо могло проходить где угодно: в комнате, в лесу, на поляне, у озера. На этом этапе работы у Гротовского возникает идея «транскультурной деревни» или «монастыря творчества», режиссер пытается вырвать человека из социума, окунуть его в естественную среду. Цель паратеатра — поместить человека в условия, пограничные между обыденным поведением и истинным, антисоциальным существованием. Польские власти отводят для этой работы кусок земли под Вроцлавом — 16 квадратных километров — это незаселенная местность, леса и луга. В это время к Гротовскому приходит мировое признание, огромное количество наград за театральные открытия и достижения: почетный доктор университета в Питсбурге, профессор драмы в университете Колумбии, почетный доктор университета в Чикаго, профессор университета в Болонье и т. д.

В 1979 году Гротовский начал новый проект, названный «Театр истоков»: участники набирались по всему миру путем тестирования. Проект был направлен на практическое исследование исполнительских техник, связанных, в первую очередь, с работой над телом и движением; его участники путешествовали на Гаити, в Индию, Нигерию, Мексику, наблюдая за ритуальными обрядами разных народов.

Трагедии человеческих судеб в начале 1980‑ х годов загоняют Гротовского в угол, работа останавливается. В 1981 году умирает Антони Яхолковский, в этом же году скончался Станислав Сцерский, в 1982 году от рака в больнице Нью-Йорка умер самый молодой из актеров Яцек Змысловский, он был автором нескольких проектов в рамках «Театра Соучастия». С 1982 года режиссер становится политическим эмигрантом, уезжает из Польши в США. В 1983 году Гротовский стал профессором Калифорнийского университета и начал осуществлять в городе Ирвине программу под названием «Объективная драма», основанную на ритуально-драматических тренингах.

Актерский костяк Театра-Лаборатории не сумел пережить отъезда Гротовского и смертей своих коллег перед этим. В 1984 году Людвиг Фляшен, Рена Мирецкая, Зигмунд Молик, Рышард Чесляк примут решение о самороспуске. Все они необыкновенно известны {52} в мире, и каждый продолжит театральные поиски и эксперименты в разных уголках мира самостоятельно. Они будут преподавать актерское мастерство, будут стремиться в своей практике продолжать идеи, заложенные Гротовским в театральной практике и в более поздних «паратеатральных» проектах. Самым знаменитым актером театра Гротовского стал Рышард Чесляк. Чесляк не следовал за Гротовским во всем. Он много преподавал, вел тренинги, работал самостоятельно, пробовал себя в разных направлениях. Последняя его роль — слепой от рождения царь Дхритараштра в спектакле Питера Брука «Махабхарата». «Появление Чесляка в этой роли противоречило всей актерской жизни этого человека. Этот актер существовал только в эстетике театра Гротовского. Даже Брук не смог полностью использовать возможности польского мастера. Прекратив работать с Гротовским, Чесляк много курил и пил. Его заключительным проектом до тех пор, пока актера не задушил рак, стала “Студия Чесляка” на факультете драматургии в Школе Искусств при Нью-Йоркском Университете»[cxxxiv].

В 1985 году Гротовский переехал в Италию, в маленький городок Понтедера. Где до самой смерти работал с международными театральными группами. Самым значительным проектом стала «Акция» (1995 – 1997 гг. ). В 1997 году режиссер был удостоен звания профессора Коллеж де Франс, где специально для него была создана кафедра антропологии театра, здесь он читал лекции, посвященные ритуалам разных народов, открывался курс лекций занятием о ритуалах племени вуду.

Гротовский умер 14 января 1999 года, в завещании он попросил развеять свой прах над Индией.

Во Вроцлаве по сей день действует Центр изучения творчества Ежи Гротовского и театрально-культурологических проблем. Эстетику «Театра Соучастия» и паратеатральных опытов в Польше продолжает театр в Гардженицах. Гардженицы — небольшой городок под Люблином, в конце 1980‑ х годов Влодзимеж Станевский организовал там Центр театральных практик. В Центре проводятся занятия-репетиции на основе фольклорно-этнических исследований, песни и танцы становятся основой работы с актерами, осмысляются как важнейшая часть культурного развития человечества. Внимание акцентируется не на национальной культуре, а {53} на всеобщности всех существующих и даже исчезнувших наций. В Понтедере сейчас работает «последний» ученик Гротовского Томас Ричарде, который продолжает разрабатывать проблемы, поставленные мастером в конце жизни. «Рабочий центр Ежи Гротовского и Томаса Ричардса» проводит показы-акции по всему миру.

Становление метода Гротовского связано с театральными традициями польского театра, изначально режиссер черпает принципы работы с актером в театре Ю. Остервы, созданного по принципам психологического театра. Первый период творчества режиссера связан с национальной почвой и с теми тенденциями, которые захлестывают театральную Польшу в 50 – 60‑ е гг., пропагандирующими «авангардный», экспериментальный подход к искусству. Результатом этого этапа становится движение от использования принципов Станиславского к автономному театру. Автономный театр понимается Гротовским как явление искусства, независимое от действительности, существующее по своим собственным театральным законам.

Польский театр 1950‑ х годов развивается особенно интенсивно. Открываются новые театры, выдвигается вперед новое поколение молодых режиссеров, имена которых станут известны в мире. Эти режиссеры не только открывают свои маленькие театры или студии при ведущих театрах, они работают на больших площадках. Главной фигурой в театре становится режиссер (после второй мировой войны расцвет театра связывается именно с выдвижением вперед молодых), режиссурой занимаются довольно активно и актеры. Все театры Польши активно гастролируют по Европе.

При существовании ведущих театров со стабильным репертуаром в это время возникает большое количество студийных и камерных сцен, которые занимаются театральными опытами в разных направлениях, некоторые из них носят программный характер. При варшавском театре Атенеум возникает камерная экспериментальная «Сцена‑ 61». Во Вроцлаве в 1957 году появляется первый в Польше Театр пантомимы. На сцену возвращаются пьесы польских романтиков Адама Мицкевича, Юлиуша Словацкого и Станислава Выспянского, активно ставится русская и мировая классика, современная польская драматургия. В эти годы вступает в самостоятельную творческую деятельность поколение молодых режиссеров и художников, с их именами связаны значительные достижения современного {54} польского театра. В Варшаве начинает работать Адам Ханушкевич, во Вроцлаве — Генрих Томашевский и Ежи Яроцкий, в Варшаве и Кракове — Конрад Свинарский.

Развитие режиссерского искусства в Польше связывается с именами двух знаменитейших режиссеров, работавших в первой половине XX века, Леона Шиллера и Юлиуша Остервы[cxxxv]. Их театральные поиски повлияли на развитие и формирование не только польского, но и европейского театра. Возрождающийся после второй мировой войны польский театр во многом ориентируется на основы, заложенные этими режиссерами. Они задали основные направления развития польского театра во второй половине XX века: монументальный поэтический театр Леона Шиллера, продолжающий традиции польского романтизма, и реалистический психологический театр Юлиуша Остервы, в основу которого легла театральная система К. С. Станиславского. Многие режиссеры старшего поколения, их ученики, закладывают основы этих двух направлений в театрах, которыми они руководят, и передают более молодому, только пришедшему в театр поколению.

Леон Шиллер в своем творчестве пытался воплотить концепцию «огромного театра», выдвинутую польским поэтом-неоромантиком С. Выспянским. Работая в Варшаве в середине 1920‑ х годов, Шиллер ставит «монументальные зрелища»: «Ахиллеиду» С. Выспянского, «Небожественную комедию» З. Красинского, «Розу» С. Жеромского. В этих спектаклях выделяются принципы, важные для творчества режиссера: большое количество массовых сцен, активное использование световых эффектов, четкая партитура движений, простроенность композиции, экспрессия. Все его постановки проникнуты музыкальностью, чаще всего он использует старинные польские народные песни. Театр Шиллера обладает метафорической, поэтической природой, это попытка влиять на большое количество людей.

Юлиуш Остерва организовал в 1919 году свой театр Редута. Этот режиссер испытывал сильное влияние Московского художественного театра. Собрав молодежь, он начал заниматься с ними, пользуясь приемами психологического театра Станиславского. В основе концепции Остервы стремление к «абсолютной правде переживаний». Остерва стал режиссером, уделявшим большое внимание {55} работе с актером. В его театре ставились в основном польские пьесы, они, по его мнению, наиболее полно отражали «правду жизни».

Развиваясь под влиянием этих двух режиссеров, польский театр усваивает и использует основы двух разных театральных тенденций. Режиссеры послевоенного поколения (Александр Зельдерович, Бронислав Домбровский, Эдмунд Верцинский, Богдан Коженевский, Вильям Хожица, Иво Галль, Кароль Боровский, Владислав Красновецкий, Генрик Шлетынский, Гуго Морыцинский, Станислава Пежановская, Александр Родзевич, Якуб Ротбаум и другие) придерживаются еще чьей-то определенной школы, их же ученики — поколение 50 – 60‑ х годов — активно смешивают в своем творчестве принципы двух направлений. При этом различные тенденции могут уживаться в одном театре. Например, в 1955 году в Новой Гуте открывается театр Народовы, руководят которым супруги Кристина Скушанка и Ежи Красовский. Красовский работает в реалистической манере, занимаясь анализом текста, много внимания уделяя актеру, его жена создает на основе пьесы особую театральную действительность, ставя спектакли поэтические, насыщенные метафорами.

Нельзя точно разделить имена режиссеров, отнеся одних к психологическому театру, других к «поэтическому». Польские исследователи дают для нового поколения режиссеров новые определения театральных направлений, в которых они работают (хотя это разделение не противоречит двум направлениям начала века, а во многом созвучно основным идеям, тогда намеченным). Польский театровед А. Гродзицкий выделяет три направления в современном театре: театр «актера и литературы», в котором режиссерский метод растворяется в материале (в этом направлении в Польше 50‑ х годов работают Эрвин Аксер, Казимеж Деймек, Ежи Яроцкий), театр, где довлеет режиссер (Анджей Вайда, Адам Ханушкевич), театр «авангардный» (определение А. Гродзицкого) или «экспериментальный» (определение Р. Шидловского), с этим театром связаны имена Тадеуша Кантора, Юзефа Шайны и Ежи Гротовского[cxxxvi]. Кроме того, иллюстрируя обилие режиссерских персоналий, к режиссерам, уделяющим главное место актеру, можно отнести Александра Бардини, Станислава Хебановского, Зигмунда Хюбнера, Богдана Коженевского, Ежи Кречмара, Януша Варминского, а так {56} же знаменитых актеров, занимающихся режиссурой, Игнаца Гоглевского, Густава Холоубека, Анджея Лапицкого, Яна Свидерского. К театру режиссера и к экспериментальному театру близки поиски Казимежа Брауна, Изабеллы Цивинской, Ежи Голинского, Юзефа Груда, Богдана Хуссаковского, Хельмута Кайзера, Романа Кордзинского, Яна Мацеевского, Тадеуша Минца, Марека Окопинского, Петра Парадовского, Мацея Пруса, Анджея Витковского, Ежи Зегальского. В это время в Польше, как и во всем мире, развивается и занимает серьезное место в театральной жизни студенческое движение, из него выходят новые режиссеры: Кшиштов Ясинский, Рышард Майора, Анджей Розхин.

Для польского театра характерна необычная и, пожалуй, очень индивидуальная, не проявившаяся в такой мере больше ни в одной стране мира, черта — большинство театральных режиссеров имеют художественное образование. Режиссеры-художники уделяют внимание в первую очередь организации пространства, польский театр становится атмосферным. Любой спектакль — целостное художественное произведение, основанное на зрительном восприятии. Такой подход диктует определенное место актера в подобном театре, это ярко сказывается в спектаклях Т. Кантора и Ю. Шайны, кроме этих двух режиссеров художниками были К. Свинарский, А. Вайда, Е. Гжегожевский, К. Панкевич, З. Верхович.

Отличительной чертой польского театра является также тяготение к гротеску, к иронии, к совмещению пластов жизненного и ирреального. Обязательное внесение иронических оттенков связанно, как считает Р. Шидловский, с польской драматургией. Эта тенденция намечается в «Дзядах» А. Мицкевича. С. Выспянский пишет свои лучшие пьесы «Свадьба» и «Освобождение» в жанре трагикомедии. Игрой с темами ужаса и смеха насыщены трагифарсы С. Виткевича. Среди современников исследователи обнаруживают те же черты в творчестве С. Мрожека и Т. Ружевича[cxxxvii]. В этой манере сочетания патетического и карикатурного, мистического и бытового, условного и грубо натурального будет ставить свои первые спектакли Ежи Гротовский.

Первые спектакли Гротовский ставил в краковском театре Стары, руководил которым режиссер З. Хюбнер — ученик Юлиуша Остервы, под его влиянием, вероятно, работал молодой режиссер, {57} создавая спектакли «Стулья» Э. Ионеско (1957), «Боги дождя» («Семья неудачников») Е. Кшиштовня (1958), «Дядя Ваня» А. Чехова (1959). Считается, что эти постановки были основаны на работе с актером в традициях К. С. Станиславского, так как именно Остерва перенес на польскую сцену основы психологического театра[cxxxviii]. С другой стороны, общие упоминания о первых опытах Гротовского наводят на мысль, что режиссер изначально работает по принципам интеллектуального зрелища. «Это были определенно “постановочные” представления, изобиловавшие не всегда оправданными формальными приемами, где актер был отодвинут на второй план. При этом упор делался на конфликты идей, мировоззрений, интеллектуальную дискуссию…»[cxxxix].

Небольшое описание спектакля «Боги дождя»[cxl] дает возможность предположить, что Гротовский и в ранних своих работах был далек от приемов психологического театра. Гротовский создал сценическую редакцию пьесы молодого польского автора Е. Кшиштовня, в оригинале называющуюся «Семья неудачников». Герои — четверо молодых людей. Двое молодых мужчин и две девушки были типичными представителями «разгневанного поколения» и напоминали героев пьесы Осборна «Оглянись во гневе». Будничная история несбывшихся надежд, зря растраченных чувств, злоба на судьбу и неудачу совсем молодых героев драмы доводится режиссером до предела трагического мировосприятия с помощью гротеска. Гротовский наделяет мужские персонажи: поэта Анджея (Л. Хердеген) и художника Губерта (Т. Сливяк) яркими чертами клоунов. Режиссер задает принципы клоунады в организации сценической площадки и разделении действия на сценические номера, а самое главное — в некоторые моменты актеры в современных костюмах, надевали на лица маски. Спектакль идет на пустой сцене, над серединой которой повешены лишь трое качелей, с надписью над ними — «действие драмы», а по бокам расположены два небольших выступа с надписями: «башня грусти» и «анализ проблемы». Все происходящее на сцене — это диалоги, монологи о смысле жизни молодого творца на качелях. Номера-выступления Гротовский строит не только на тексте пьесы, но и вставляет, например, гамлетовский монолог «Быть или не быть? », обращенный в зрительный зал. Использование приемов клоунады и театральной маски, {58} пародирование классических сюжетов, частые обращения в зрительный зал дают возможность говорить об использовании модели условного театра, опирающегося, в первую очередь, на внешние приемы актерской игры.

Молодые режиссеры второй половины 50‑ х годов обращены к зрителю, постановки направлены на тесное взаимодействие актеров и зрительного зала. Театральный экспериментатор Тадеуш Кантор, основывая в 1955 году театр краковских театральных художников Крико‑ 2, связанный с традициями авангардного театра художников Крико, существовавший в 30‑ е гг. XX века, стремится к максимальному взаимодействию с публикой. В 1957 году выходит спектакль «Каракатица» по пьесе С. И. Виткевича, театр ставит произведения только этого автора. Тексты Виткевича становятся главным стержнем в создании театральной эстетики Кантора. Его театр полностью отказывается от обыденной логики, действие противоречит здравому смыслу, режиссер использует цирковые формы и агрессивные средства выражения. Первые представления показывались в кафе художников. Публика входила в кафе свободно. Кантор задумывал Крико‑ 2 как уличный театр, действие представляло собой продолжение улицы, откликаясь на ее жизнь.

Режиссеры 50‑ х годов, выходя из разных театральных школ, приходят к одной основной мысли: все их спектакли направлены к зрителю, должны вызывать мощный отклик в зрительном зале. Гротовский в первых своих спектаклях стремится к модели конца 50‑ х годов, он ставит задачу вовлечь зрителя в постановку как участника, как одну из важнейших частей сценического действия.

Режиссер выдвигает идею «неотеатра» в своей ранней статье «Смерть и перевоплощение»[cxli], в которой он настаивает на скорой смерти существующего театра. Альтернативой должен стать «неотеатр» (Гротовский никогда больше не пользовался этим термином) — новый вид искусства, основанный на прямом диалоге, интеллектуальном осмыслении проблем бытия между зрительным залом и сценой. Стремление к подобному театру ярче всего проявляется в спектаклях первого периода творчества Гротовского, названного Збигневом Осинским в книге «Гротовский и его Лаборатория»: «В поисках автономного театра». Спектакли 1959 – 1961 годов («Орфей» Ж. Кокто (1959); «Каин» Дж. ‑ Г. Байрона (1960); {59} «Фауст» И. ‑ В. Гете (1960, Театр Польский в Познани); «Мистерия-Буфф» В. Маяковского (1960); «Сакунтала» Калисады (1960); «Дзяды» А. Мицкевича (1961)) стали упорным поиском, связанным с выработкой экспериментальной модели театрального помещения. Центром экспериментов стала взаимосвязь актеров и зрителей, работа со взаимоотношением зрительного зала и сценической площадки. Выработка новых принципов организации сценического пространства привела к созданию новой театральной эстетики с особым местом актера в ней.

Самостоятельная режиссерская деятельность Гротовского началась с открытия собственного театра. На открытии Театра 13 Рядов в городке Ополе на западе Польши Гротовский показывает «Орфея» по пьесе Ж. Кокто (1959 год, сценарий и режиссура — Ежи Гротовского, сценография — Ежи Еленского, музыка — Ежи Кажуского). Сведений о нем мало, но Осинский выделяет в главе об этом спектакле две важных черты раннего творчества Гротовского: особенный подход к работе с текстом пьесы и «желание найти современную театральную форму»[cxlii]. Гротовский хочет найти такой театральный подход, который помогал бы придавать классическим произведениям современное прочтение, и вместе с тем, говоря с современником, сидящим в зале, он желает затрагивать «вечные проблемы: жизнь и смерть, ответственность людей друг перед другом, отношения человека и природы»[cxliii]. Можно предположить, что по основным принципам спектакль был сделан в эстетике, сходной с «Богами дождя». Гротовский строил действие на отдельных номерах, в духе эстрадных выступлений, чередуя номера гротескные, буффонные и серьезные, как правило, обращенные в зал. Актеры были частью сложной игровой структуры, их тела были упрятаны в жесткие панцирные балахоны, а головы скрыты под муляжными черепами. Видимо, акцент делался режиссером на пластику движений, на яркий визуальный образ, призванный шокировать зрителя.

Следующей новаторской работой Гротовского в собственном театре стал спектакль «Каин» (1959) по пьесе Дж. ‑ Г. Байрона. Пьеса ставилась в Польше впервые, и для режиссера этот выбор был философской программой нового театра. Гротовский говорил: «Текст заинтересовал меня, потому что в нем как будто “весь свет” {60} и “вся жизнь” человека. Это как, например, “Дзяды” или “Фауст”»[cxliv]. (Сразу после «Каина» Гротовский поставит «Фауста» И. ‑ В. Гете, а в 1961 году — «Дзяды» А. Мицкевича. )

Гротовский выбирает модель театра, создающего произведение искусства, принципиально отличающееся от драматургической основы. Его спектакли находились в постоянном споре с пьесой. Режиссер создавал театральные сценарии. В афишах Театра 13 Рядов перед фамилией автора текста появляется предлог «по». Гротовский берет за основу стихотворный текст Байрона, который он насыщает своими вставками на современные темы. Он продолжает игру, придуманную в «Богах дождя», только в том спектакле режиссер вносил в пьесу о современных молодых людях проблемы из классической драматургии, а в «Каине» он разбавляет романтический текст философскими сентенциями польских студентов 50‑ х гг. XX века. Из текста Байрона исчезают Люцифер и Ангел Божий, а на их место Гротовский вводит новых героев — Альфу и Омегу. «Место Бога занял Альфа — воплощение стихий, сил природы; место Люцифера занял Омега — воплощение разума, непокорного людского сознания»[cxlv]. Новые персонажи призваны донести до зрителя идею всеобщности бытия: нет добра и зла, хорошего и плохого, бога и дьявола; у Гротовского есть природа и разум, которые должны соединиться. Противоборствующие силы — Альфа (природа) и Омега (разум) — в конце оказывались одним целым. «Финал был экстатическим танцем во имя того, что “мир есть единство”. Альфа оказался Омегой. И Альфа-Омега на сцене выступил, как Омега, погруженный в сны, а все персонажи приобрели маски Альфы-Омеги»[cxlvi]. Дав, таким образом, пощечину зрителям, ведь Польша одна из самых религиозных стран в мире, Гротовский сознательно выстраивает модель театра провокационного. Для польского зрителя характерно еще и особое отношение к тексту драматического первоисточника. Каждая буква текста несет определенную нагрузку, которую режиссер должен наиболее точно передать. Трактовка романтической драмы в современном контексте создает напряжение между зрительным залом и сценой, к этому и стремился режиссер.

Гротовский усложняет философское современное прочтение пьесы трактовкой романтического героя. Главный герой драмы, конечно, {61} был совершенно современным молодым человеком. Только Каину (Тадеуш Бартковяк) было позволено не носить маску и ходить в пиджаке, брюках и кроссовках. «На первый план выступал Каин — современный молодой человек, ищущий смысл жизни, истолкованный гротескно и трагично одновременно»[cxlvii]. Главной проблемой спектакля становился вопрос: как трактовать героя-бунтовщика. В фигуре Каина смешивались боль и насмешка, зритель должен был сам решить, что одерживает победу в современном мире.

История молодого человека, ищущего ответ на вечные вопросы бытия, что есть добро, что зло и в чем смысл жизни человеческой, разворачивалась в сложном небольшом, но чрезвычайно насыщенном сценическом пространстве. Гротовский много внимания уделял декорациям, пытаясь совместить на сцене атмосферу философской, библейской истории и пространство для игр-пародий на современность. «На сцене не было занавеса. Фронтально к зрительному залу был помещен алтарь, как триптих, сложной, чудовищной формы в стиле Босха»[cxlviii]. Не стилизация, а игра культурными параллелями — зритель должен был заметить отсылку к картинам Босха. Триптих заменялся во втором действии огромными картами Вселенной. Второй акт был «чем-то вроде космического путешествия»[cxlix], перед зрителем, как и обозначено в тексте Байрона, возникала бездна пространства, «вихрь миров». А осведомленный обо всем «на этом божьем свете» Омега тыкал указкой в «круг земли», рассказывая Каину — упрямому ученику — о законах мироздания:

Каин:

Это невозможно!

Чем дальше мы уносимся вперед,

Тем круг земли становится все меньше

И, уменьшаясь, светится вдали

Все ярче серебристым звездным светом.

Над сценографией к «Каину» работали Лидия Минтис и Ежи Скарзунский. «Сценография диктовала условный, формальный, пластичный и сценичный подход»[cl]. Декорации, создающие атмосферу спектакля, изначально содержали в себе глобальность замысла режиссера. Трагический монолог о смысле бытия Каина и комические остроты в стиле кабаре разыгрывались на фоне одного и того же звездного неба. Живописные задники в манере Босха придавали {62} спектаклю особую объемность, Гротовский насытил изображение большим количеством интеллектуальных параллелей, сложных сопоставлений, так же как и само действие, использовал буффонаду, монтаж аттракционов.

Гротовский в первую очередь работал с пьесой, идя от представления фабулы драмы к реализации собственной интеллектуальной концепции драмы. Подобный подход к драматургии характерен для польского театра 50 – 60‑ х гг. Ярким примером в Польше может стать творчество Эрвина Аксера, который прославился постановками абсурдистской драматургии: «Танго» С. Мрожека (1965), «Макбет» Э. Ионеско (1972), «Лир» Э. Бонда (1974). Вольно относясь к основе драматургической, он полно и четко передает проблематику, абсурд пьесы у Аксера выливается, в отличие от постановок Гротовского, в предельно простые, узнаваемые формы. Режиссер избегает постановочных излишеств, все его внимание концентрируется на актерской игре. Абсурдистскую логику и героя абсурда Аксер обнаруживает в классической драматургии. В спектакле 1955 года «Кордиан» Ю. Словацкого (театр Народовы) главную роль исполнил Тадеуш Ломницкий. Камерный спектакль был наполнен психологической актерской игрой с подтекстом, с построенностью отношений, с психологическими нюансами в развитии образа. Кряжистый, невысокий человечек превращался в возвышенного романтического героя, благодаря «правдоподобию душевных движений». Уникальность Аксера как режиссера и Ломницкого, как актера, в этом совмещении несовместимых содержаний, техник. Ломницкий активно пользуется этим приемом в «Карьере Артуро Уи» Б. Брехта (1955, режиссер Э. Аксер), он соединяет в единое целое внутреннее проживание с ярко выраженным гротеском во внешнем воплощении.

Гротовский начинает свою работу в театре, исходя из польского контекста, работает в «авангардной» стилистике, идя по пути самостоятельных, экспериментальных польских театров 50‑ х годов. Важно это совмещение тенденций, в режиссуре он увлекается ультрановой идеей тесного контакта актера и зрительного зала, как Ханушкевич, Деймек, Кантор, в какой-то мере Свинарский. В определении проблематики постановки Гротовский ближе всего к модели Аксера, он стремится совмещать гротеск и трагизм, опираясь {63} на искусственно разработанную форму. Взяв за основу классическую драму, Гротовский наполняет действие вставными гротескными номерами, выдержанными в разных стилистиках. В спектакле принципиально важна структура трагикомического, гротеск как прием. Доведя любой мотив драмы до предела, режиссер в самый кульминационный момент меняет окраску. «Он творит свои представления с азартом стратега. Планирует и организует реакцию зрителей. Каждая сцена имела точные психологические, эстетические рамки»[cli]. Во втором акте монолог Каина о страхе перед смертью резко прерывается актерской игрой в зале, зал становится адской бездной:

Но истинно. Смотри на эти тени:

Они когда-то жили и дышали,

Как ты теперь.

Актеры спускались в зал, ходили между рядов зрителей. Они произносили стихотворные строки Байрона, будто задавали вопросы, останавливались, ждали ответа от зрителя, переспрашивали. Иногда завязывался диалог, Омега (Мефистофель) говорил со зрителями, как с грешниками, попавшими в ад, укоряя их во всех земных грехах.

Игра со зрителями сменяется гротеском на сцене, Каин смеется над Омегой:

Змеям больше нечем

Жен искушать.

Абсурдизм Гротовского близок по природе принципам Питера Брука в «Короле Лире» (1962). Взяв за основу пьесу, наполненную религиозными мотивами, Гротовский последовательно опровергает их, превращая христианскую историю Каина и Авеля в бытовую картину, переданную в условных, театральных приемах. Герои его безликие черные люди — аллегории с белыми крестами на лице. Мир вокруг них — хаос и сумбур, лишенный понятий «добро» и «зло». Разрушенный мир Беккета, Шекспир, увиденный глазами Яна Котта, польского исследователя театра, выражается Бруком в очень жестокой модели бытия. Эту же нестерпимую жестокость пытается передать зрителю Гротовский через совмещение разных стилистик, через абстрактные костюмы и сложное оформление.

{64} Для быстрых, точных стилистических переходов требовалась безупречная синхронность ритма. Из‑ за нее и возникала, как говорил Гротовский, «пульсирующая форма», которая должна была нарушать зрительские ожидания[clii]. Спектакль состоял из вереницы отдельных эпизодов, собранных в единое целое. В связи с решением фигуры Каина в спектакле по пьесе Байрона, критики вспоминали С. М. Эйзенштейна. «Было что-то близкое “монтажу аттракционов” Эйзенштейна, так как сцены решались как будто через взгляд на них личности, и это вызывало определенный эффект»[cliii]. Каждый эпизод, благодаря резкой смене ритма и настроения (начинаясь на веселой ноте, приходил к трагической и наоборот), давал состояние постоянного напряжения. Зрители получали возможность увидеть ситуацию изнутри глазами главного героя. И пародийные, гротескные номера подчеркивали противостояние Каина и мира обывателей.

Режиссер монтировал очень жесткую структуру спектакля. В поисках нового театрального языка Гротовский заимствовал приемы из разных театральных систем. Первые спектакли обвиняют в переизбытке различных театральных приемов, «Каин» был переполнен трюками, играми. «Почти все известные театральные средства можно увидеть сейчас в спектакле. Философский диалог переходил в насмешку, метафизическое потрясение — в издевательство, демонизм — в цирк, трагический ужас — в кабаре, лирика — в шутовство и тривиальность. Кроме того, был еще бесконечный перечень карикатур, пародий, сатир, опер “вампуки”, пантомим, тривиальных балетиков. Постоянная смена ритма и тысячи смыслов, наступление оглушающей музыки, громкоговоритель, вещающий за актера на сцене, актеры в зрительном зале, возврат актеров на сцену, их импровизация во время смены декораций. В совокупности все это Вавилонская башня, смешение языков»[cliv]. Отличительными чертами этой, как кажется на первый взгляд, хаотичной композиции спектакля являются «двойной ритм» постановки и «компоновка разных способов ведения диалога»[clv]. «Двойной ритм» — это игра и с внутренним содержанием спектакля и с его темпом. В использовании этого приема сказалась тяга к абсурдистской модели постановки. Все серьезные темы превращались в комическую игру, а все смешное превращалось в трагедию. Двойственность бытия {65} становится для режиссера и сценическим приемом, и философской концепцией зрелища. Зритель был шокирован именно этим постоянным несовпадением того, что видишь на сцене, и той окраской, которую любое действие приобретало.

Трактовка драмы, сценография, прием монтажа направлены на создание театра философского, интеллектуального. Гротовский изначально не наделяет героев своего спектакля психологией, напротив, дает им играть максимально абстрактных персонажей. Режиссер работает в стилистике условного театра, но, только определив место актера, можно наиболее точно понять театральную модель, используемую Гротовским в первый период творчества.

Гротовский максимально усложнял работу актеров в своих первых спектаклях, актер существовал в жестком, быстром ритме, должен был играть несколько ролей. В «Каине» Зигмунд Молик, игравший вначале роль Омеги, в финале становился «воплощением единства мира», надевая маску Альфа-Омеги. Задача усложнялась еще и абстрактностью роли.

В «Каине» на актерах обтягивающие черные трико, как у гимнастов или актеров театрального училища, на лицах черный грим с белым крестом через лоб и рот. Режиссер использует условный грим, модернистский костюм, обезличивает всех героев, кроме Каина, хотя и он тоже в черном пиджаке и брюках, расчерченных белыми вертикальными и горизонтальными линиями, подчиняется математической четкости бытия. Абстрактная, лишенная психологических черт роль и условный костюм настраивают актера на полный отказ от переживания. Использование маски, приемы гротескной игры задают сопоставление с понятием маски в мейерхольдовской биомеханике.

«Театр Всеволода Мейерхольда был близок тогдашним исканиям Гротовского и его коллектива»[clvi], — пишет в связи со следующим спектаклем Театра 13 рядов «Мистерия-Буфф» (1960) В. Маяковского, С. Осинский. И в «Каине», и в других спектаклях этого периода Гротовский использует приемы, близкие исканиям Мейерхольда 1918 – 1922 годов: театральность, игра, использование театральной маски, гротеск. Первые театральные опыты Гротовского схожи в принципах сценического оформления (отсутствие занавеса, сложная конструкция на сцене, состоящая из нескольких {66} «этажей»), взаимоотношениях актеров и публики (максимально свободные и непринужденные), в построении спектакля, как «номеров», скомпанованных вместе, со спектаклем Мейерхольда «Мистерия-Буфф» 1921 года. Гротовский берет стихотворный материал для своих постановок, работая с текстом, опирается на опыты Мейерхольда. Гротовский стремится к такому прочтению, когда на сцене не возникает бытового разговора, а создается музыкально организованная словесная игра, с логично простроенными паузами, всплесками, со своим ритмом. Стихотворные строки Байрона по-разному произносились в инсценировке: «некоторые фрагменты произносились всерьез, другие с намеренной пародийностью, некоторые звучали, как оперные арии, иногда ритм менялся, и стихи превращались в обыденную прозу»[clvii]. Основой драматического действия становилась ткань стиха. Большое внимание уделялось темпу, мелодической структуре, стихотворному ритму; Гротовский иногда играл со смысловой акцентировкой стиха.

Сознательно или нет, но Гротовский даже визуальные образы черпает из биомеханики Мейерхольда. В «Каине» «диалоги были решены как борьба: игра теннисными ракетками, фехтование в свете прожекторов, борьба на руках, бокс. Диалог реализован был в сфере борьбы физической, в форме метафор спорта (в этом обнаруживается продолжение традиций Мейерхольда)»[clviii]. Каин и Омега, пытаясь доказать друг другу собственную правоту, борются на руках на фоне звездного неба, на фоне всей Вселенной. Омега яростно замахивается теннисной ракеткой, злясь на глупость Каина, и т. д. С помощью метафор спорта были решены диалоги в спектакле В. Э. Мейерхольда «Великодушный рогоносец».

Театральная модель, разрабатываемая Гротовским, имеет природу условного театра, в способе существования актера в этой модели превалирует внешний выразительный аппарат актера. Опираясь на мейерхольдовскую биомеханику, которая используется Гротовским в формальных приемах, возможно сопоставление этих театральных концепций.

В первую очередь, биомеханика, отрицая психологию персонажа, предполагает личную актерскую эмоцию. Изначально способ работы с драматическим материалом у Гротовского диктовал способ существования актера, установка была на дискуссию с актером {67} на темы Байрона. Актер и режиссер искали смысл бытия вместе, отсюда и рождался новый стихотворный текст постановки, вставные номера. Режиссер провоцировал актера на поиски нового смысла драмы и вынуждал его вносить свои собственные ассоциации в знакомый текст. Эти начальные впечатления от драмы и персонажа и должны были стать главной опорой в формировании личной эмоции. Сложный двойной ритм действия приводит актера в рамки четкой физической работы, работы мышц. Анализ драмы, выработка своего отношения, осовременивание и привнесение злободневных проблем, а главное, использование гротеска как театрального приема, направлены на возникновение личной актерской эмоции.

Взаимодействие со зрительным залом опирается на эту актерскую эмоциональность. Обращения в зал, придуманные для того, чтобы пришедшие на спектакль вступали в игру, отвечали на вопросы актеров, должны были наполняться живой человеческой реакций. Предполагаемый зрительский отклик задавался режиссером изначально, но в «Каине» он возникал с большим количеством оговорок. Актеры, пытаясь найти максимальный контакт, вызвать ответную эмоцию в зрители, наталкивались на стену непонимания из-за провокаций литературных и религиозных, придуманных Гротовским. Зритель либо сразу занимал позицию скептическую, либо восторженные молодые студенты прерывали ход театрального действия.

В эстетике ранних спектаклей Гротовского возникает проблема несоответствия означаемого и означающего. Внешние приемы актерской игры, которые шлифуются по 12 часов в день на репетициях, то содержание, которое считывает зритель, сидящий в зале, доведено до автоматизма и идеально продумано с режиссерской точки зрения. Но внутреннее насыщение актером роли не находится на соответственном уровне, так как Гротовский вообще не предполагает актерскую эмоцию, его интересует на этом этапе формальный подход и интеллектуальная трактовка драматургии. Режиссер занят поиском новых средств выражения, отличных от психологического театра. Идея автономного театра ставит проблему отсутствия психологического проживания актером образа, но альтернативы Гротовский пока не находит. Актерская эмоция {68} возникает в его первых спектаклях благодаря использованию модели Мейерхольда. Асинхронность условного театра заключается в ярком различии установок внешнего и внутреннего процессов актерской игры, а у раннего Гротовского внешнее и внутреннее не равнозначны. Режиссер уделяет меньше внимания внутренним состояниям за счет постоянного накопления и развития внешних приемов.

В 1960 году Гротовский ставит «Фауста» И. ‑ В. Гете в Польском театре в Познани. Спектакль этот он готовит в сотрудничестве со знаменитым польским художником Петром Потворовским, возможно, только из-за шанса сделать сценографию именно с этим человеком Гротовский бросает на короткое время свой театр. Для режиссера все еще очень остро стоит вопрос внешней формы представления, он считает, что внешняя структура, сложная конструкция задаст всю глубину замысла и весь спектр проблем.

Фауст у Гротовского — ищущий герой, как и главные персонажи всех ранних спектаклей режиссера, он наделен особыми возможностями, он способен отдать свою душу демонической силе, чтобы получить знание о смысле жизни. Поиски смысла бытия возникали в постановке визуально. Внутрь большой железной конструкции, представлявшей собой «глыбу мира», была вмонтирована другая в форме яйца, в ней на движущейся платформе сидел Фауст и забавлялся медленным перемещением планет, философских идей и дорожных знаков — все это крепилось на стыках металлических труб вокруг героя. Скорее всего, Гротовский в этой постановке не ломал текст драмы своими вставками, но произносился он с большой долей иронии и сопровождался постоянным движением громоздкой декорации, быстрой и резкой сменой мизансцен. Фигура Мефистофеля была продумана как alter ego героя, его играл сначала другой актер, потом реплики Мефистофеля перешли Фаусту. Маргарита (по-польски ее имя звучало в спектакле, как сорт душистой груши) была рыжеволосой девушкой в современной и очень модной в то время шаровидной юбке[clix]. История любви Фауста и Маргариты была не важна в этой постановке, уходила на второй план. Все актеры были одеты в некое подобие прозодежды, холщовые брюки и рубахи. Лица закрыты масками (кроме Фауста и Мефистофеля).

{69} Спектакль по своим принципам строился так же, как и прошлые постановки, важно появление многоярусной декорации, которая и визуально, и по принципам существования актеров в ней, отсылает к мейерхольдовской эстетике. Интеллектуальное, формальное зрелище преследовало цель выстроить механизм Вселенной. Молекулами, составными частями этого механизма становились актеры. Гротовский верен делению на номера, которые быстро сменяют друг друга. Жесткий ритм насыщается четкой работой актера-акробата. Количество актеров, задействованных в этой постановке, больше, чем обычно, и на станок выходят 10‑ 14 персонажей сразу. Они висят в перекрестье труб, сидят на «верхушке Вселенной», не касаются пола, выходят на конструкцию и уходят с нее. Технически идеально выверенная партитура действия, в которой актер занимает место, равное машине, хорошо отлаженному механизму, способному перестраиваться, менять группировку, положение в пространстве в доли секунды. Гротовский отказывается от занавеса и затемнений сцены между актами, вся кухня смены персонажей, картонных знаков, обозначающих место действия, происходит на глазах у зрителя. Первый принцип биомеханики — «тело — машина, работающий — машинист», взят за основу существования на сцене. Гротовский соединяет механизмы движущихся железных клеток и вписывает в них механизмы человеческих тел, способных на быстрые физические реакции. Тела в пространстве становятся винтиками Вселенной. Режиссер надевает на своих актеров маску, отметая мимику, делает акцент на максимальной пластичности тела. Маски в «Фаусте» похожи на ранние античные: высокий лоб, отсутствие мимических морщин, волосы и борода. Сложно говорить о насыщении маски эмоцией или индивидуальностью, как в комедии дель арте, потому что у всех героев маски одинаковые. Одинаковыми были маски и в «Каине», и в «Орфее». Маска используется Гротовским как обобщение, приведение к общему знаменателю. Только герои, оставшиеся без маски, несут эмоцию, обращаются к зрителям. Маска же в понятии биомеханическом возникнет в следующем спектакле Театра 13 рядов.

Постановка «Мистерии-Буфф» В. Маяковского (1960) была последней премьерой первого сезона театра. Гротовский берет за основу постановки текст не «Мистерии-Буфф», а «Бани», это очередная {70} игра со зрителем, которого заставляют вникать в смешение стихотворных строк, смыслов и героев. Центральная тема — полемика о цене и форме искусства, зависимого от вкусов мещанства и глупости обывателя. Выделив Поэта как главного героя постановки, Гротовский верен любимой им интонации гротеска. Драма героя в том, что он велик и низок одновременно.

Сценографию к этому спектаклю «разработали Иеронимус Босх при сотрудничестве Винсента Машковского»[clx]. Задник напоминал полотна художника, на нем было изображено множество людей с искаженными чертами лица, они превращались в толпу, стоящую за спиной поэта. Возникал живописный фон, который был профессионально художественно выполнен, но не всегда соответствовал происходящему на сцене.

Стремясь довести проблему до глобального уровня, режиссер включает в текст спектакля фрагменты из польских средневековых мистерий. Мистериальными были пролог и эпилог. В них участвовали аллегорические персонажи, рассказывающие о предназначении человека, о жизни человеческой, о пути вверх или вниз. Сценическая площадка основного действия делилась на три части: ад, чистилище и рай. В Польше после 1955 года часто обращаются к жанру мистерии. К. Деймек в 1962 году в варшавском театре Народовы ставит «Историю о преславном воскресении Господнем» Миколая из Вильковецка, оформлял спектакль Анджей Стопка. На сцене был выстроен деревянный сарай, на крыше которого пели ангелы, Иисус Христос и вестник Божий. Три двери символизировали три мистериальных места действия: за первой скрывалась история Адама и Евы, за второй — ад, за третьей — овчарня и волхвы, пришедшие с дарами. В постановке участвовал хор маленьких мальчиков, поющий во славу Бога и рая после смерти. Деймек старался максимально стилизовать ход польской средневековой мистерии. Опираясь на подобную структуру разделения действия, Гротовский помещает героев Маяковского в райские кущи к Гавриилу и ангелам, в ад к чертям всех мастей и Вельзевулу. Чистилищем становится история из «Бани», в которой встречаются, например, Оптимистенко (Зигмунт Молик), художник Бельведонский (Адам Куршына) и Дама (Рена Мирецкая), собирательный образ Поли из «Бани» и Дамы с картонками из «Мистерии-Буфф».

{71} «Баню» в 1954 году сделал и Казимеж Деймек в театре Новы в Лодзи с художником Юзефом Рахвальским. Финальная сцена выдержана в духе политического театра Пискатора, эстетики которой режиссер тогда придерживался. Высокая деревянная трибуна в центре сцены служила машиной времени и возвышением для произнесения речей. Все герои драмы Маяковского в жесткой фронтальной мизансцене произносят слова о светлом будущем и ждут момента, когда им посчастливится увидеть социализм. С двух сторон от главных героев симметрично стоит массовка из молодых статистов с красными знаменами в руках, в одинаковой одежде — юноши и девушки с воодушевленными лицами: «Будущее примет всех, у кого найдется хотя бы одна черта, роднящая с коллективом коммуны, — радость работать, жажда жертвовать, неутомимость изобретать, выгода отдавать, гордость человечностью…» — скандируют молодые люди[clxi]. Тридцатилетний режиссер работает с пьесой без всякой иронии, как и Маяковский, Деймек верит в идеалы коммунистического общества.

Гротовский использует материал, к которому уже есть сформировавшееся отношение зрителя, стереотип восприятия, и пытается уместить его в рамки мистериального театра, существующего по совершенно иным принципам организации пространства и существования актера в нем. Фронтальные, статичные мизансцены в «Бане» и условные аллегорические персонажи, появляющиеся в дверях ада или рая в «Истории о преславном воскресении Господнем» Деймека, имеют совершенно разную природу. И если в спектакле по пьесе Маяковского можно предположить установку в актерской игре на эмоциональное наполнение роли, как у Мейерхольда, то в «Истории» жанр мистерии диктует отказ от личного, человеческого вообще, герои ее — существа бесполые, мифические.

Сложное деление действия на мистериальный пролог, эпилог и основное действие вынуждает Гротовского внести это деление и в способ существования актера. Все сцены, связанные с мистериальной структурой, игрались в сложных громоздких костюмах. Это были куски полотна, с изображенными на них лицами в стиле Босха, каждое лицо в человеческий рост было подписано: немец, купец, режиссер и т. д. Маски с лицами были такой величины, что из-под {72} них торчали только ноги актеров. Основное действие игралось без масок вообще. Центральная часть спектакля, сюжетно соответствовавшая «Бане» Маяковского, состояла из хорошо смонтированных эпизодов, каждый из которых содержал в себе сложный акробатический номер. Актеры ходили на руках, стояли на голове, крутили сальто, выполняли мостик, стоя на последней ступени стремянки. Кроме идеальной изобразительной яркости и лаконичности, идеального владения телом, актеры работали сразу с несколькими персонажами. «Актриса выходила на сцену как Дама, за минуту становилась фигурой Низости, будучи также Чертом и Ангелом, потом секретаршей, а вернее… машиной для записей и ответов на телефонные звонки»[clxii]. Рена Мирецкая в маске, закрывавшей ее до пят, исполняла Низость, а через секунду, без маски, становилась Дамой и играла драматическую сцену о любви. Гротовский добивается от своих актеров мгновенной трансформации, перехода от одного образа к другому, а вернее от одной маски к другой. Маску надо понимать и как реальное приспособление, и как способ актерского существования. Фразу Мейерхольда «Мимика телом, а не гримаса лица» Гротовский показывает буквально, превращая всего актера в огромное застывшее лицо на холсте. Кроме трюков, кроме использования тела в качестве механизма, «Мистерия-Буфф» — первый спектакль, в котором есть насыщение актерской эмоцией. Актер не способен был вжиться в образ хотя бы потому, что персонажей он играл 5 или 8 за один вечер.

Эксперименты Гротовского с разными театральными приемами вытекали из проблемы материала, актер не только говорит на сцене, но и двигается, режиссер ищет наиболее точную пластическую ткань для выражения своих идей. На практике он приходит к тому, что актер — это часть живописной декорации, двигающаяся и говорящая. «Актер-машина» Мейерхольда остается только внешним приспособлением. Условность театральной формы задает условные приемы актерской игры, не давая внутреннего насыщения.

Многие польские режиссеры до того, как попасть в театр, начинали свой путь в живописи, отсюда необыкновенная традиция «сценической живописности». Художественное образование получили Конрад Свинарский, Юзеф Шайна, Тадеуш Кантор, Анджей Вайда и многие другие театральные режиссеры. В конце 50‑ х годов самый {73} знаменитый режиссер-художник Тадеуш Кантор делает свои спектакли именно в этой стилистике.

Вероятно, Гротовский познакомился с работами Кантора еще в театре Стары, где через несколько лет после войны Кантор сделал ряд «авангардных сценографии». Главной установкой его собственного театра Крико‑ 2 становится обязательное включение зрителя в спектакль, стремление привлечь зрителя к участию. Его театр — это броский грим, цирковые формы экспрессии, эпатирование публики, словосочетания, противоречащие здравому смыслу, искусственность произношения. Важнейшая установка Кантора — «разрушить всякую связь театра с действительностью и создать автономное искусство»[clxiii]. Он отказывается от следования тексту пьесы, спектакль становится полем напряжений, которое сумело бы разбить определенную сюжетную оболочку драмы. Это совершается в атмосфере шока и скандала. Гротовский, в сущности, строит свои первые постановки по тем же принципам. Он так же вольно работает с драматургическим текстом, так же включает в спектакль очень разные элементы, разные по своей природе театральные приемы, перенасыщает постановку смыслами, литературными и театральными параллелями.

Кантор видит все совершающиеся на сцене глазами живописца. Он создает мир спектакля, будто рисует. В его постановке «Сегодня мой день рождения» (1990) на сцене несколько картинных рам, и в этих рамах оживают, выходят из них герои и друзья самого Кантора, начинает двигаться семейная фотография, персонажи из разных спектаклей режиссера вступают в разговоры. Кантор был художником, который научил свою живопись двигаться и говорить. У него действие и пространство, в котором оно происходит, едины, они существуют благодаря друг другу, питая друг друга.

Уникальность Кантора-режиссера в том, что в его театре частью декораций, частью сценического пространства становится и актер. Актер в театре Кантора — кукла, манекен. Режиссер разрабатывает идею взаимодействия актера и предмета. «Новый организм должен соединить в себе материю человеческого тела и четко выраженную сценическую форму»[clxiv]. Актерская игра для него всегда условна. Режиссер соединяет актера и предмет, делает их единым целым, в спектакле «Красотки и уродины» С. Виткевича (1973) {74} возникали Человек с доской на спине и Человек с двумя колесами, вросшими в ноги. В «Водяной курочке» С. Виткевича (1967) актриса, выходя на сцену, всегда подходила к ванне с горячей водой и окуналась в нее, актриса и предмет были единым образом. Человек-кукла был равен любому слагаемому спектакля, он становился и частью декорации, и главным содержанием постановки.

Приемы внешней игры одинаковы в театральных моделях Кантора и Мейерхольда, различны эмоции, наполняющие действие. Человек-предмет Кантора с алогичными движениями несет зрителю ощущение страха от совмещения мертвой материи и живого человеческого тела. Мейерхольд использует хорошо натренированное тело актера, чтобы передать радость молодости и силы в «Великодушном рогоносце». Персонаж у Гротовского перестает быть частью декорации, предметом, как только снимает маску. Альфа-Омега, демоны в «Фаусте», аллегорические фигуры в «Мистерии-Буфф» — все это не герои, это абстрактные, философские идеи, они не имеют ни характера, ни психологии, ни человеческих эмоций, это куски ожившей материи ада, Вселенной и вообще мироздания.

Модель театра художника, подкрепленная биомеханикой, заключается в работе, ведущей от внешнего выражения к внутренней эмоции, поэтому так трудно определить способ существования актера в первых постановках Театра 13 Рядов. Внешние приемы мейерхольдовской биомеханики подкрепляются внутренней актерской эмоцией. Все постановки первого периода творчества Гротовского после «Мистерии-Буфф» наполнены актерской техникой и внутренней актерской эмоцией.

На первом этапе важнейшее место после постановки «Мистерии-Буфф» начинают занимать эксперименты со сценическим пространством. «Именно со спектакля “Сакунтала” Калидасы началось длившееся до “Стойкого принца” сотрудничество Гротовского с архитектором Журавским, который организовывал пространство для каждого спектакля по-своему, учитывая эксперименты режиссера с актерами и зрителями»[clxv].

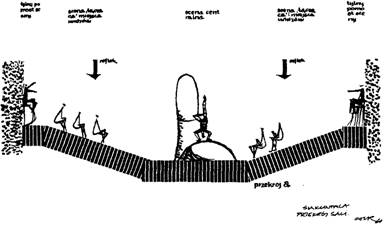

В «Сакунтале» (1960) сцена была помещена посередине, зрители расположились с двух сторон так, что они сидели друг напротив друга, а за спинами зрителей раздавался голос актеров-комментаторов, {75} дающих пояснения к спектаклю. Гротовский хочет приобщить зрителей к индийской культуре, пользуясь ее знаками и в позах актеров, и в сценографии. «Оформление игровой площадки совмещалось из двух больших частей: из огромного полушария, разделяющегося на две части, и из высокого столба — фаллического символа»[clxvi]. Модель этого спектакля тоже сугубо интеллектуальная, Гротовский решил перенести на европейскую почву восточную систему театральных знаков, а именно — разработать некое универсальное сочетание двух культур, создать новую театральную плоскость, в которой зритель сможет легко считывать сложную знаковую модель восточного театра. Молодой режиссер еще наполнил этот эксперимент свойственной ему иронией, выводя на сцену все ложные мифологемы восприятия европейцем чужой, загадочной культуры. Спектакль строился на жестикуляционных и вокальных знаках, которые переносились Гротовским из другой театральной системы.

Гротовский добивался от актеров максимальной точности в передаче знаков для того, чтобы их легче было утрировать, именно во время репетиций «Сакунталы» режиссер вводит голосовой тренинг, призванный научить актеров точно воспроизводить музыкальные знаки. Идеограммы восточной культуры, перенесенные на сцену театра Гротовского, стали превращаться в актерские штампы. {76} «Но я заметил, что получился иронический перенос не просто знаков, а всех возможным стереотипов, всех возможных штампов»[clxvii], — позже писал Гротовский. В этой же статье Гротовский пишет о театре, пользуясь терминами Мейерхольда. «Искусство» и «искусственность» происходят от одного корня, а значит, театр не должен быть натуральным, он поддается конструированию. Малая часть конструкции — это знак-форма, форма «холодная, выработанная, почти акробатическая»[clxviii]. З. Молик играл Царя Душьянту — главную роль в спектакле — он часто статично замирает в пространстве, тело актера используется как знак, каждая фигура обозначает человеческое чувство. Округленные руки и ноги символизируют всеобщность бытия, стойка на голове — душевные переживания, вытянутая левая рука и стойка на коленях — просьбу и т. д.

Режиссер, используя актера лишь как выразительное средство, сталкивается с проблемой перенасыщения придуманной им театральной формы, происходит это потому, что актер наполняет предельно обобщенные образы восточной культуры своими внутренними эмоциями, реакциями. Внешние приемы доминируют над внутренними реакциями, и четкая формула Мейерхольда «движение — эмоция» превращается в схему — идеограмма из восточной культуры и эмоция иронии по отношению к своему персонажу. Поэтому и превращаются мифы другой культуры в актерские штампы.

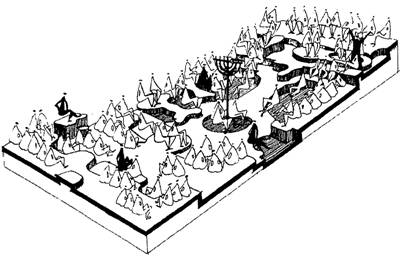

В «Дзядах» А. Мицкевича (1961) Гротовский максимально сближает зрителей и актеров. «Разделение на сцену и зал было отменено и заменялось единым пространством. Местом спектакля становилось все помещение. Кресла, расположенные на разных горизонталях и в разных плоскостях, давали возможность зрителям видеть друг друга, чувствовать взаимное присутствие. Актеры играли в проходах и на трех площадках, находившихся в разных местах зала»[clxix]. Не было разделения на роли, не было закрепленных за каждым актером персонажей. Материалом спектакля становился хор, неразрывная масса актеров, из которой выделялись персонажи Мицкевича, представляли сцену из драмы и опять пропадали в едином актерском сообществе. Актеры брали на себя несколько ролей, была необходима быстрая трансформация, мгновенный переход из безликой, слитой воедино человеческой общности {77} к яркому индивидуальному образу. Этот прием Гротовский будет использовать позже в спектакле «Акрополь», где из серой кучи людей-трупов в прозодежде будут возникать персонажи — библейские символы. Яркий индивидуальный образ мог возникнуть только в случае использования актером внутренних реакций, эмоций. В «Дзядах» Гротовский полностью отказался от масок, все лица актеров открыты. Сами актеры насыщают партитуру роли внутренними реакциями. Выбиваясь из общей серой массы героев спектакля, актер принимал на себя одну роль из большой романтической пьесы и максимально насыщал ее своим восприятием, своей внутренней эмоцией скорби. Актер изначально не отождествлял себя с персонажем, а брал на себя роль или несколько ролей. Это была игра очень техничная внешне и наполненная эмоционально.

Период автономного театра необходим был Гротовскому как трамплин от национальной традиции к новой самостоятельной театральной эстетике. Автономный — значит свободный от бытовых мотиваций, жизненных сюжетов и актерской психологии. Режиссер начинает свою работу в театре с отказа от психологической модели и пытается найти систему, отвечающую его философии. Гротовский понимает окружающий мир как несовершенную модель, главной проблемой которой является человек. Его герой ищет, {78} но не может найти ответы на вопросы бытия или способ изменить мир. Желание Гротовского «влиять на людей» проявляется в его концепции мира. Каждый зритель должен уйти из театра, поняв, что в его силах изменить судьбу. Стремясь к освобождению от психологических приемов театра, Гротовский в начале своей работы достигает театральной модели, внешне опирающейся на принципы театра условного.

В первый период творчества Гротовский ищет новый подход к драматическому материалу. Давая свое, новое, режиссерское прочтение классическим произведениям, он пытается выйти на современное осмысление серьезных, глобальных проблем, которые часто высвечиваются у него через призму юмора и гротеска XX века. Чтобы осуществить эту идею на сцене он обращается к мировому театральному наследию и работает над созданием современной театральной формы, которая наиболее точно поможет передать зрителю смысл постановки. Поиски формы приводят Гротовского к проблеме сценического пространства как места, которое может объединить актеров со зрителями, приблизить их друг к другу, укрепить связь между ними. Гротовский изначально строит свой театр как «театр общения», он ищет точки соприкосновения между актером и зрителем, стремится к модели театра, в котором актер и зритель — равноправные участники действия. Чтобы в зрителе рождался отклик, актер должен насыщать роль внутренней жизнью.

Актер в условной системе театра Гротовского — часть зрелища, он способен на полную иллюстративность, а нужен режиссеру, в первую очередь, как автор эмоционального наполнения постановки. Именно работа актера помогает влиять на зрительские реакции, и Гротовский в «Дзядах» пользуется способностью актера доводить внешнюю форму до эмоционального накала.

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|