- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

СТИЛЕТЫ И БЕЛЬКАНТО 8 страница

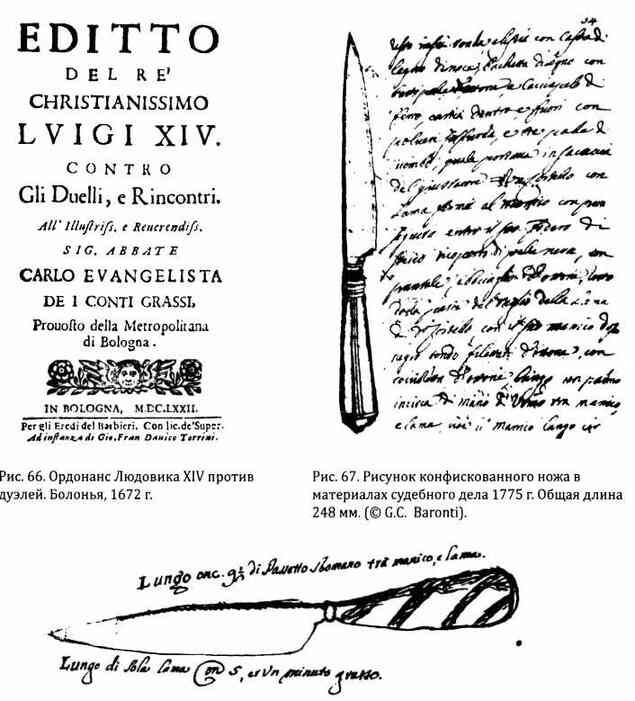

Рис. 65. Указ кардинала Паолуччи от 2 января 1708 года, запрещающий ношение складных ножей без фиксатора длинее 18 см.

Как уже говорилось, маэстро был человеком конфликтным и обладал взрывным темпераментом, что постоянно доставляло ему и окружающим массу проблем. Полицейские архивы Рима конца XVI и начала XVII столетия изобилуют описаниями «художеств» Караваджо. Так, 4 мая 1598 года его задерживают у Пьяцца Навона за незаконное ношение шпаги. 19 ноября 1600 года он предстаёт перед судом за то, что на Виа делла Скрофа избил человека палкой и шпагой распорол его плащ. Второго октября 1601 года некий гражданин обвиняет Караваджо и его друзей в том, что они оскорбили его и атаковали со шпагами в руках у Кампо Марцио. А 24 апреля 1604 года официант Пьетро Антонио де Фосаччио подаёт жалобу, согласно которой Караваджо, которому он принёс артишоки в таверне на Виа Маддалена, напал на него[506]. 19 октября 1604 года художник был арестован за швыряние камней в полицейского на углу улиц Виа дей Грэки и Виа дель Бабуино. 28 мая 1605 года его снова арестовывают на Виа дель Корсо за незаконное ношение шпаги и кинжала. 29 июля 1605 года некий ватиканский нотариус обвиняет Караваджо в том, что тот ударил его сзади каким‑ то оружием[507]. 1605 год вообще был крайне насыщенным для живописца. В июле его арестовали за драку из‑ за проститутки по имени Лена, в сентябре – за разбивание окон своей квартирной хозяйки, а в октябре в драке он получил ранения уха и шеи[508].

Ну и кульминацией бесчинств Караваджо стало убийство некого Рануччио Томассони, совершённое маэстро 28 мая 1606 года во время игры в паллакорда, предшественницу современного тенниса. Убийство произошло на Марсовом поле, где жил художник, и, как сейчас сказали бы, «в составе преступной группы», так как Караваджо прибыл на игру в сопровождении трёх вооружённых приятелей, в числе которых был капитан папской армии. Больше всего эта ссора походила на конфликт двух враждующих преступных группировок, так как, судя по свидетельствам очевидцев, встреча явно была организована заранее, а компании художника противостояла другая вооружённая группа, также состоящая из четырёх человек. Основной версией следствия был конфликт, возникший из‑ за карточного долга. В разгоревшейся стычке один из друзей художника получил тяжёлое ранение, а Томассони погиб от руки Караваджо[509].

После этого убийства художнику пришлось бежать из Рима, где за его голову была назначена награда, в соседний Неаполь. В августе 1608 года он снова принял участие в драке, на этот раз на Мальте, где успел вступить в Мальтийский орден. В ходе драки он выбил дверь и нанёс тяжёлые увечья рыцарю ордена. Караваджо был арестован братьями‑ рыцарями, но ему удалось бежать с Мальты на Сицилию. С Сицилии неугомонный задира отправился назад в Неаполь, где в 1609 году ринулся в драку, в которой снова получил несколько ранений[510]. Летом 1610 года он отправился в Рим в надежде получить прощение, но в дороге умер.

Как мы видим, дамоклов меч, висевший над ним в Риме, не особо мешал задиристому художнику наслаждаться всеми радостями жизни. Суровая рука закона могла только беспомощно обводить своим карающим мечом контуры границ Папского государства.

Внутри своих юрисдикций при желании навести порядок было не так сложно, что прекрасно доказал пришедший в 1537 году к власти во Флоренции Козимо I де Медичи, позже ставший великим герцогом Тосканским. Он запретил ношение оружия в пределах городских стен, а также ввёл лицензии практически на все виды оружия, от арбалетов до ножей, и даже включил в список предметов, подлежащих лицензированию, кольчуги. Именно в Тоскане и в последующие столетия велась самая активная и бескомпромиссная борьба с бесконтрольным ношением и применением ножей. Другой великий герцог Тосканский, Франческо Стефано ди Лорена, в начале 1737 года, почти через двести лет после своего предшественника, издал в Тоскане закон, строго запрещающий ношение любого так называемого «оружия нападения». К нему в первую очередь относилось такое «недостойное и низкое оружие, как ножи с остриём или с остриём и лезвием»[511].

Занимательно, что закон особо оговаривал маленькие ножи, от рукояти и до острия не превышающие в длину «tre quarti di braccio di misura Fiorentina» – «три четверти флорентийского локтя». Это было связано с тем, что ножи длиной от 14 до 44 сантиметров, считались достаточно длинными для убийства, и в то же время достаточно короткими для скрытого ношения[512]. Большинство запретов, относилось именно к ножам с короткими клинками, поскольку считалось, что их легче спрятать, и что они более эффективны, когда необходимо застать противника врасплох.

Рис. 68. Рисунок ножа, которым было нанесено ранение в драке в 1749 г. Общая длина 220 мм. (© G. С. Baronti).

Чтобы искоренить любую возможность использования ножей, этих «abomi‑ nevoli instrument! » – «отвратительных орудий», законом было строжайше запрещено их изготавливать, продавать и даже ими интересоваться. Само собой, закон предусматривал исключения для знати, охотников, пока они не выносят ножи за пределы границ тосканской Мареммы, и военных[513]. Но даже те, кто имел право на ношение такого оружия, должны были помнить, что при совершении преступления с использованием ножа они не получили бы никакого снисхождения.

30 ноября 1786 года ещё один великий тосканский герцог, Пьетро Леопольдо, также известный как Леопольд Второй или Петер Леопольд Йозеф Антон Иоахим Пиус Готтхард, император Священной Римской империи, а также король Венгрии и Богемии, подписал в Пизе указ о проведении реформы уголовного законодательства. Он первым из европейских правителей отказался от пыток и запретил на территории Тосканы смертную казнь – последний раз она применялась в 1769 году, – а также приказал уничтожить все предназначенные для этого орудия. Кроме этого, своим указом он смягчил и умерил жёсткое антиножевое законодательство своих предшественников. Так как в первую очередь явную экономическую выгоду от этого получил один из крупнейших производителей ножей в Италии – тосканская Скарперия, часто полагают, что это либеральное решение принималось под её давлением[514].

В конце 1700‑ х производство ножей резко сократилось. К 1768 году в Скар‑ перии осталось всего 10 магазинов, торгующих ножами, а годовая продукция составляла 72 000 ножей. Двадцатью годами раньше таких магазинов было сорок, а в год производилось 144 000 ножей, или 370 ножей в день[515].

Несмотря на все послабления, использование ножа при совершении убийства всё так же оставалось отягчающим обстоятельством, и наказание в этом случае было более суровым, чем при использовании любого другого оружия.

Раздробленность страны, позволявшая, меняя юрисдикцию, легко избегать наказаний, бесконечные войны и локальные конфликты, крайне либеральное законодательство – всё это давало ощущение безнаказанности и привело к тому, что бесконтрольное использование оружия, и в том числе ножей, стало повсеместной нормой. Кроме либеральных законов большинство авторов упоминают и другой фактор, который, как и в соседней Испании, предоставлял широкие возможности для злоупотреблений. Речь идёт о слабости исполнительной власти, которую в данном случае представляли сбирри, и нежелании, а иногда и невозможности этой власти осуществлять контроль за выполнением законов. Крайне осложняли работу полиции круговая порука и закон молчания, омерта, практически полностью исключавшие возможность какого‑ либо сотрудничество с властями.

Абу писал об омерте, что даже когда преступник был схвачен правосудием, проблемы на этом не заканчивались, так как не находилось ни одного свидетеля, готового дать против него показания. Даже если бы удалось воскресить самого убитого из мёртвых, он не назвал бы имя убийцы. Некий мужчина был найден на улице искромсанным ударами ножа, но всё ещё дышал. Когда его спросили, кто это сделал с ним, он ответил: «Никто. Идите и приведите священника и не ломайте голову с остальными вопросами». В конце концов он уладил свои земные дела и мыслями обратился к встрече с Господом.

В другом инциденте, мужчина ударил соперника кинжалом. Первый из них отправился на каторгу, а второй – в больницу. Когда один освободился, а другого поставили на ноги, они пожали друг другу руки без малейшей злобы. Но если раненый давал показания о причине своих ранений в суде, ни нападавший, ни его же собственные друзья не дали бы ему оправиться от ран. Отказ давать показания в суде был настолько укоренившимся злом, что невозможно было найти очевидцев, готовых свидетельствовать даже против воров[516].

Ко всему прочему к концу XVIII столетия римские папы выбрали политику невмешательства и обращались с бандитами по принципу «Живи и дай жить другим». К этому можно добавить и ряд других факторов, способствовавших расцвету ножевой культуры. Среди них далеко не последнюю роль сыграл и развитый институт так называемых сантуариев, или прибежищ. Как правило, роль подобных приютов для преступников выполняли монастыри. Например, широко известен монастырь Della Madonna di Polsi в горном массиве Аспромонте в Калабрии, не одно столетие скрывавший в своих стенах от властей сотни разбойников‑ бригантов, каморристов и прочих беглецов, преследуемых законом.

Подобные убежища, затруднявшие работу правосудия, а иногда делавшие его невозможным, описаны многими авторами. Абу сетовал, что почти все полицейские протоколы, которые ему приходилось держать в руках, заканчиваются фразой: «Преступник скрылся». В Италии люди, вместо того чтобы преследовать преступников, предоставляли им помощь. В их глазах прав был убийца, а не жертва, и поэтому они прикрывали его побег. Город был полон убежищ. Посольства, Французская академия, церкви, монастыри, Тибр и много других мест, куда не доставала рука закона. Если преследуемый человек угрожал самоубийством, полиция была обязана позволить ему уйти. Поэтому река Тибр являлась неприкосновенным убежищем. Власти боялись, что загнанный преступник бросится в воду и умрёт без помазания. Жандармы частенько ходили за монахами, умоляя их: «Дорогие братцы, отдайте его нам, ведь он преступник! » «Мы не можем, – отвечали монахи. – Он останется здесь». В результате поножовщики оставались в монастыре.

Однажды группа французских солдат на мосту Понте Молле наткнулась на преступника, преследуемого полицией, и приняла участие в погоне. Мужчина, пытаясь уйти от преследования, бросился в Тибр и при этом утонул. Это событие вызвало большой резонанс и потребовало дипломатического вмешательства, так как все считали, что солдатам не следовало доводить человека до смерти без последнего помазания[517]. Но даже если путем неимоверных усилий преступника всё‑ таки удавалось поставить перед судом, то он сам или его родственники могли задействовать систему помилований, которая определённо стала достойной преемницей папских индульгенций Средневековья.

Говоря о снисходительном отношении общественного мнения к поножовщинам и убийцам, можно вспомнить о таком архаичном наследии ранних юридических обычаев, как «божьи суды». Возможно, именно фатализм судебных поединков, в которых руку сражающихся вёл сам Господь, и определил отношение итальянцев к убийствам. Не исключено, что именно благодаря этому симпатии толпы чаще были на стороне убийцы.

Посетивший Италию Джон Мур писал в 1783 году, что в Германии, Франции или Англии убийств совершается сравнительно немного, и в основном все они тщательно спланированы. В этих странах убийцы заранее продумывали, как покинуть место преступления и скрыться, так как знали, что в противном случае смерть их неизбежна. В Италии же всё было по‑ другому, и жители страны совершенно не считали, что вслед за преступлением последует неминуемое наказание. Поэтому итальянцы были менее сдержанны в гневе и полностью давали выход ярости. А если противник превосходил их силой, то они не задумываясь пускали в ход нож, так как прекрасно знали, что если рядом нет пары сбирри, то никто их не остановит. Ненависть к этой организации была у итальянцев настолько сильна, что никто бы даже и не подумал о выполнении гражданского долга. Поэтому убийцы были абсолютно уверены, что легко найдут убежище в церкви или монастыре. Там они могли находиться в безопасности до тех пор, пока не уладят все дела с родственниками убитого или пока им не представится возможность укрыться в других государствах Италии. Что также не являлось проблемой.

Рис. 69. Шеф полиции Рима со своими сбирри. Франсуа Николя Боке, 1680–1716 гг.

Более того, если убийце всё‑ таки не посчастливилось достичь церковных дверей, прежде чем его схватили сбирри и упекли в тюрьму, то его друзьям и родственником не составляло большого труда слезами и просьбами вымолить прощение у кого‑ либо из кардиналов или принцев. Поэтому‑ то нет ничего удивительного в том, что убийства были распространены среди итальянцев больше, чем среди простонародья любой другой страны. Мур полагал, что именно подобные убежища для преступников в первую очередь мешали свершению правосудия. Вероятно, он был прав, так как известный указ герцога Тосканского, в котором было сказано, что церкви и монастыри больше не должны служить убежищем для убийц, полностью остановил в Тоскане использование стилетов.

В результате флорентийский народ перешёл с ножей на дубинки, как это было принято в других странах[518].

Этой системой защиты преступников также был поражён немецкий историк и писатель Иоганн Вильгельм Архенгольц, путешествовавший по Италии вскоре после Мура. В 1791 году он писал, что во время посещения им этой страны поединки на ножах чаще встречались в Генуе, Неаполе и на Сицилии, чем в Тоскане и на территории Папского государства. Вероятно, это можно объяснить тем, что в описываемый период непримиримую борьбу с дуэлями на ножах вёл легендарный римский губернатор Спинелли. Сбирри, патрулировавшие улицы с наступлением темноты, были уполномочены градоначальником проверять карманы любого встреченного жителя города. Если у кого‑ либо при досмотре обнаруживали нож, то осуждение к галерам было неизбежно вне зависимости от положения задержанного. Но Архенгольц отметил, что даже несмотря на жесточайшие меры, принимаемые Спинелли, церкви, защищённые своими привилегиями, всё так же продолжали покрывать убийц. И поэтому преступники не прекращали обивать пороги церквей, а церкви всё так же становились их обителью на недели, месяцы или годы[519]. Но и к полицейским, призванным наводить порядок, Архенгольц относился без особого пиетета и отмечал, что сбирри – итальянская городская стража, добровольно появляются с большой неохотой и если уж долг всё‑ таки заставляет их это сделать, они предпринимают все возможные меры предосторожности[520].

Самых неудачливых поножовщиков ожидали довольно изобретательные и жестокие наказания. Самым распространённым способом казни было повешение, нередко сопровождаемое перерезанием глотки. Ещё один вариант казни назывался «маццолато э скуартато» – «ударить и разделать». При этом преступника оглушали ударом молотка по голове, а затем по устоявшейся традиции опять же перерезали ему горло. Искусностью в разделывании злоумышленников особо славился легендарный римский палач первой половины XIX в. Джованни Батиста Бугатти, по прозвищу «мастер Титта». Могу предположить, что подобная варварская манера резать глотки являлась заимствованием древнего испанского обычая «дегейо». Тем не менее, несмотря на все эти жутковатые и леденящие кровь подробности, перспектива попасть в руки палача была достаточно гипотетической угрозой, так как все прекрасно знали, насколько коротки руки у местной Фемиды[521].

Согласно сообщению французского агента в Риме, летом 1797 года, жертвами убийств становились четыре человека в день, трое из которых умирали от ран, нанесённых ножом. На протяжении всего одиннадцатилетнего правления Папы Клемента XIII, в среднем происходила тысяча убийств год, что составляет около двух с половиной убийств в день. Средняя норма убийств в Риме в течение XVIII столетия, очевидно, находилась где‑ то между двумя‑ тремя убийствами в день, что ужасно для города с населением менее 150 000 человек.

И одной из основных причин столь высокого уровня убийств был тот общеизвестный факт, что система правосудия в Риме была неэффективна, а служащие её не заслуживали доверия. Сложные многослойные структуры судов представляли собой путаницу и неразбериху, где дела ждали своей очереди десятилетиями, а полицейские – печально известные сбирри – не пользовались уважением, работали за гроши и были продажны. И даже в том случае, когда убийца был арестован, обвинён и осуждён, он, как уже говорилось, в последний момент мог обратиться с просьбой о помиловании к какому‑ нибудь кардиналу или послу и, как правило, это помилование получал.

С точки зрения простого народа, отправление правосудия являлось частным делом между оскорблённой стороной и стороной, нанесшей оскорбление, и победитель, если это было угодно Богу, вероятно, был прав[522].

Кроме помилований существовал ещё один фактор, сводивший на «нет» все попытки исполнительной власти покарать преступника – высокое покровительство и заступничество сильных мира сего. В одной из своих работ Альфред Хаттон приводит занятную историю из жизни знаменитого ювелира и художника XVI века Бенвенуто Челлини, как известно, далеко не отличавшегося кротким нравом. Мне эта история показалась забавной, к тому же прекрасно иллюстрирующей нравы и законы Италии той эпохи. Вся эта история приводится со слов и в интерпретации самого Челлини, что и придаёт всему повествованию особый шарм.

Итак, фабула такова. В друзьях у Челлини обретался некий адвокат Бенедетто Тобиа. Судя по всему, деловой партнёр Челлини, ювелир Феличе, задолжал вышеуказанному адвокату некую сумму. Когда же сеньор Бенедетто явился получить долг, он был взашей вытолкан Феличе со товарищи. Некоторое время спустя он снова явился в магазин Челлини, радушно встретившего его фразой «Мой любезный Бенедетто» [со слов Челлини), и неожиданно разразился ругательствами и оскорблениями в адрес «этих двух мошенников» – Челлини и Феличе. На что Челлини кротко и смиренно (опять же со слов самого Челлини) заметил, что он совершенно не понимает причин такого моветона. Тут якобы посетитель распоясался и начал брызгать слюной. Чтобы успокоить его, по словам Бенвенуто, он, расстроившись от обиды и незаслуженных оскорблений, набрал в руку немного грязи, чтобы швырнуть в лицо хаму. Но в комочке грязи, каким‑ то непонятным для Челлини образом оказался булыжник, раскроивший голову Бенедетто, тут же потерявшего сознание.

Это недоразумение так потрясло Челлини, что, дабы прийти в себя, ему пришлось срочно взять у приятеля коня и скрыться в дальний городок под крыло одного из своих покровителей. Где он и переживал эту драму. Как оказалось, среди трёх десятков безучастных горожан, пришедших поглазеть на кровавое смертоубийство Бенедетто, был и некий Помпео, конкурент Челлини, человек с твёрдой гражданской позицией. Выполняя своей гражданский и общечеловеческий долг ювелира и католика, он поспешил на аудиенцию к Папе Клименту – смиренно сообщить о кровавом злодеянии коллеги. Однако вскоре, к всеобщей (особенно Челлини) радости, всё благополучно разрешилось – ушибленный адвокат выжил, и о деле все скоро забыли.

Но история на этом не закончилась. Какое‑ то время спустя, как рассказывал Челлини, он, совершенно без задней мысли, решил надеть кольчугу и нацепить шпагу с кинжалом, просто чтобы пойти погулять с друзьями в их любимое местечко. По странному совпадению в том же местечке прогуливался интриган Помпео, также для чего‑ то прихвативший шпагу и кинжал. Подозревая недоброе и одолеваемый дурными предчувствиями, чтобы избежать встречи с Помпео, Челлини из предосторожности поспешил укрыться в ближайшей лавке. Естественно, вскоре в ту же лавку специально явился Помпео. Как потом рассказывал Челлини, он просто хотел разыграть старого знакомого и только поэтому выскочил из укрытия, шутливо размахивая кинжалом перед его лицом. Но Помпео, видимо от смеха, взмахнул головой, да так неудачно, что кинжал Бенвенуто вошёл ему в череп за ухом.

Обескураженный этой нелепой и несмешной выходкой Помпео, Челлини почувстовал такую горечь, что был вынужден тут же покинуть город и скрыться под крыло очередного покровителя‑ мецената. Когда о происшедшем доложили Папе Клименту, тот вздохнул и философски заметил, что Помпео сам во всём виноват, а такие уникальные таланты, рождённые землёй итальянской, как Челлини, имеют право на маленькие шалости. В результате всё было спущено на тормозах[523]. Как мы видим из этой истории, благодаря заступничеству высокопоставленных покровителей, Челлини, в отличие от его не менее задиристого коллеги Караваджо, даже не пришлось покидать родные пенаты.

Судя по путевым заметкам Луи Симона, опубликованным в 1828 году, с момента посещения Италии Муром и Архенгольцем совершенно ничего не изменилось. Симон вспоминал, как 1 января 1818 года на Виа дель Корсо в результате ссоры из‑ за женщины в поединке был зарезан мужчина, и хотя улица была полна людьми, убийца скрылся и вскоре уже находился в безопасности в одном из многочисленных убежищ, скрывающих преступников. Эти убежища располагались не только в стенах церквей и монастырей или на территории иностранных посольств, но также и в любом месте, находящемся в пределах видимости из этих зданий. Симон поражался, что убийства совершаются среди бела дня на самых людных улицах Рима, но при этом никто из очевидцев не спешит немедленно схватить убийцу. На это римляне, среди которых были не только выходцы из низших слоёв общества, спокойно отвечали, что это потому, что рядом не было ни одного сбирри. На замечание француза о том, что каждый в такой ситуации должен выполнить свой гражданский долг, итальянцы объясняли, что по здешним меркам это было бы бесчестно.

Как уже говорилось, в Италии люди всегда были на стороне преступника и против правосудия и соблюдения законов в любой форме. Основной причиной такого отношения являлось то, что закон и правосудие воспринимались ими не как средство защиты людей, а скорее как вызывающие недоверие инструменты богатых для манипулирования бедными, верхов против низов. А так как использование этих инструментов, с точки зрения итальянцев, было поручено человеческим отбросам – сбирри, любая поддержка или помощь оказанная им являлась позором. Более того, среди низших классов Италии обращение «сын сбирри» являлось непростительным оскорблением[524].

Даже сами римляне признавали, что уголовные законы работали только во время французского правления. Тогда власти были достаточно сильны, чтобы заставить свидетелей давать показания и обезопасить их от последствий выступления в суде. Не нужно было проливать реки крови, чтобы окончательно прекратить эти игры с ножами. Папе Льву XII не пришлось уничтожать свой народ, чтобы искоренить чуму бандитизма, а французам не понадобилось опустошать Корсику, чтобы избавиться от местных бандитти. Для этого достаточно было всего нескольких точечных ударов, но нанесённых в нужное время.

А тем временем итальянские власти не могли определиться с наказанием для убийц и отправляли их на галеры. Но побывавшие там гордились своим времяпровождением и рассказывали о нём, как солдат о военной кампании. Так Абу вспоминал, как во Фраскати ему встретился крестьянин, трусивший на своём ослике вдоль просёлочной дороги. Его жена следовала за ним на некотором расстоянии, неся на голове котомку. Абу вступил с крестьянином в беседу, и речь зашла о поножовщине. Старик печально посетовал, что за последние годы деревенские ярмарки стали вдвое менее весёлыми, чем в те старые времена, когда виноградная лоза не засыхала, каждый мог выпить столько вина, сколько желала душа, и не было ярмарки, на которой бы в поединках не зарезали четыре‑ пять человек. Старик похвастался Абу, что в молодости и сам убил немало людей. Поражённый Абу спросил, понес ли он за это какое‑ либо наказание, на что крестьянин гордо ответил, что провёл два года на галерах в Чивитавеккья и доверительно сообщил, что это были лучшие и самые счастливые годы его жизни[525].

В большинстве ситуаций, когда итальянцы наносили удары ножом, француз приложил бы обидчика кулаком или потащил в суд. Но ни драка на кулаках, ни формальные дуэли, ни судебные иски не устраивали граждан Рима. Они считали что удар кулака недостаточно чётко определяет превосходство победителя, формальная дуэль – слишком рисковое дело для правого, а продажность судей и бесконечно тянущиеся тяжбы внушали людям страх перед исками. Поэтому в Риме любой вопрос, включая семейные проблемы, улаживался исключительно с помощью ножа[526]. Абу писал, что у римлян из простонародья презрения к убийце было не больше, чем у парижан к человеку, законно убившему своего противника на дуэли, и они искренне считали, что убийца всего лишь человек и тоже имеет право на ошибку[527].

В 1853 году римские суды вынесли приговоры по 609 преступлениям против собственности и по 1344 – против личности. Для сравнения: в том же году выездная сессия суда присяжных во Франции вынесла приговоры по 3719 обвинениям в краже и по 1921 преступлению против личности.

Абу считал, что в Риме семь из восьми убийц не достали бы ножи, если бы знали, что за это их обезглавит палач. «Но они настолько уверены в своей безнаказанности, как если бы карать их должны были Франция или Англия», – возмущённо писал он в своей книге[528]. Но вернёмся к упомянутым Абу галерам – самому распространённому в Риме наказанию для поножовщиков. В данном случае хотелось бы сослаться на мнение Сьюзан Никассио, предложившей объяснение вопиющего пренебрежения этим наказанием, и опровергающей привычное стереотипное представление о каторжном труде измученных гребцов, прикованных цепями к скамьям.

В действительности это наказание даже далеко не напоминало галеры с гребцами Бен Гура. Хотя в Риме это и считалось достаточно суровым наказанием, но на самом деле таковым не являлось. Никакой греблей там и не пахло по одной простой причине: у Папского государства не было флота. Поэтому термин «галеры» всего‑ навсего подразумевал отправку осуждённых на весьма необременительные работы. Приговорённых к галерам направляли за восемьдесят километров от Рима в местечко Чивитавеккья, где и питание и условия проживания у них частенько были лучше, чем у охранников. Они могли свободно выходить в город, подрабатывать, продавая безделушки, или красть. Бежали с «галер» редко, потому что пребывание там было необременительным, срок заключения было несложно уменьшить, да и тюремный месяц римской Фемиды состоял всего из двадцати дней. Женщины также не особо подвергались лишениям – свой срок они отбывали в качестве принудительных послушниц монастырей, где к ним относились не хуже, чем к остальным сёстрам[529].

Рис. 70. Карта Чивитавеккья, XIX в.

Таким образом, клерикальные власти в лице римских пап выбрали политику невмешательства, полиция не пользовалась авторитетом, а наказания были символическимии. Единственной реальной силой, пытавшейся навести в Италии хоть какой‑ то порядок, оказались французские оккупационные власти, действовавшие быстро, слаженно, жёстко и эффективно. Никассио отмечала, что многие булли были неприятно удивлены манерой французов преследовать по закону решение дел чести, которые до этого не замечались или даже восхвалялись властями[530].

Как и следовало ожидать, итальянцам, привыкшим к анархии и беззаконию, «новая метла», насаждавшая свои порядки, или, точнее говоря, просто пытавшаяся установить хоть какой‑ то порядок, пришлась не по вкусу. Даже священники, ещё совсем недавно осуждавшие бандитов с амвона, теперь видели в них союзников в борьбе против французов, посягнувших на власть папы римского. Также и чиновники папской полиции и жандармерии уходили в горы, где присоединялись к бандитам и возглавляли антифранцузское сопротивление. И тем не менее, несмотря на яростное противодействие Бурбонам, кое‑ где удавалось навести порядок и покончить с хаосом. Форестер в 1861 году отмечал, что именно благодаря их строгим законам и жестоким мерам на Корсике ушли в прошлое бесконечные поножовщины и практически исчезла привычка носить с собой ножи[531].

В 1880‑ 1890‑ х годах такие криминалисты, как Луиджи Бодио, Энрико Ферри, Аугусто Боско, тщательно проанализировали статистику убийств по всей Европе. Полученные данные демонстрируют, что уровень убийств в Италии был очень высок. Так, согласно Энрико Ферри, около 1880 года Италия имела самые высокие в Европе показатели по количеству преступников, осуждённых за убийство: 9 на 100 000 жителей в год. В тот же самый период во Франции и Германии нормы убийств были ниже чем 2 на 100 000, а Англия и Шотландия демонстрировали рейтинг ниже 1: 100 000. Хотя ситуация несколько улучшилась к концу XIX столетия, разрыв между Италией и более «цивилизованными» странами Центральной и Северной Европы тем не менее сохранился. Статистика также показала, что и по регионам Италии нормы убийств были далеко не одинаковы. Так, например, в 1880‑ 84 годах норма убийств колебалась от минимума в 3, 6 на 100 000 жителей в районе Милана, до максимума в 45, 1 в регионе Палермо. Все восемь районов Северной Италии демонстрировали нормы ниже, чем 11, центральные районы от 9 до 26, и почти все районы южных и островных областей имели нормы убийств между 16 и 35 на 100 000 человек[532].

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|