- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

Joseph H. Brown, Dana N. Qiristensen 19 страница

В порядке комментария Джейкобсон и Вейсс (Jacobson & Weiss, 1978) подводят итоги критическим замечаниям Гурмана и Кнудсона в адрес поведенческой семейной психотерапии:

Наши возражения состоят в следующем: 1) сущность понятия реципрокность, центрального понятия в поведенческом подходе, в том, что круговая причинность предопределяет поведение каждого из супругов, то есть поведение одного оказывает воздействие на поведение второго, и наоборот, что, по-видимому, согласуется с представлениями наших оппонентов; 2) коммуникация считается позитивной или негативной в зависимости от того, что для данной пары является подкрепляющим стимулом, а что наказанием, а не определяется стандартными методами оценки, что шло бы вразрез с основными принципами поведенческой психотерапии; 3) в супружеской поведенческой психотерапии «идентифицированным пациентом» является само взаимодействие, а не один из его участников (р. 160).

Далее Джейкобсон и Вейсс отмечают, что согласиться с критикой Гурмана и Кнудсона означает отрицать наличие связи между поведением обоих супругов и ее значение для терапии супружеской дисфункции.

T6 Часть II. Основные теоретические подходы в семейной психотерапии

Хотя предстоит еще многое сделать для того, чтобы разногласия между представи-елями различных направлений в психотерапии были преодолены, появляется все боль-ie свидетельств в пользу эффективности поведенческой семейной психотерапии. )тчасти благодаря склонности к изучению наблюдаемого и поддающегося измерению оведения сторонники поведенческого подхода приветствуют эмпирическую провер-у результативности своей терапии. Все же, учитывая малочисленность исследований использованием контрольных групп, делать окончательные выводы об эффективнос-и поведенческой психотерапии пока рано. Многообещающими, по мнению исследова-елей, представляются поведенческие подходы к решению проблем (Jacobson & Weiss, 978) и повышению эффективности супружеской коммуникации (Stuart, 1969).

Выше обсуждалось развитие поведенческой психотерапии и ее общность с систем-ым подходом. Исходя из этого, можно выделить два основных направления поведен-еской терапии отношений: терапия проблемного поведения детей и терапия неудов-етворенности браком. Семейные поведенческие психотерапевты не склонны изучать оздействие супружеских разногласий на поведение ребенка, напротив (Nichols, 1984); 1ни работают с той подсистемой супружеской или родительской, в которой существу-т конфликт. Разрабатываются специальные стратегии вмешательства для обучения юдителей умению добиваться от каждого из детей желаемого поведения, а также для юмощи парам в достижении удовлетворенности своим браком. Методология каждо-о из видов терапии имеет свои особенности, поэтому они будут обсуждаться порознь. Сначала речь пойдет о поведенческом тренинге для родителей, а затем о поведенчес-:ой супружеской психотерапии.

Практика психотерапии: поведенческий тренинг для родителей

Многочисленные литературные источники свидетельствуют о том, что родителей ложно обучить изменению неадаптивного поведения своих детей. Добиться измене-шя поведения ребенка в терапевтическом направлении можно, если поощрять (под-среплять) адекватное поведение и, соответственно, не подкреплять (например, игнорировать или умеренно наказывать) неадекватное поведение ребенка.

Чаще всего ребенка к психотерапевту приводят родители, озабоченные его пове-1ением. Сначала психотерапевт собирает сведения, касающиеся собственно проблем-юго поведения, а также социальный и медицинский анамнез ребенка. Из беседы с водителями важно понять, какое отношение к проблеме ребенка имеют другие члены :емьи. Итак, интервью с родителями является важным компонентом оценивания семейных взаимодействий.

Оценка

Интервью с родителями

Главными целями проведения интервью с родителями являются идентификация проблемного поведения, оценка роли родителей в его сохранении и последующей редукции (Evans & Nelson, 1977). Для достижения второй цели психотерапевт зачастую

Глава 7. Поведенческая семейная психотерапия 177

вынужден по-новому представить проблему ребенка для родителя. Как правило, собирать сведения лучше всего в отсутствие ребенка, поскольку его стремление обратить на себя внимание или нежелание родителей обсуждать личные темы могут существенно затруднить проведение опроса (Gordon & Davidson, 1981).

В начале интервью родители обычно склонны использовать ярлыки для описания существа проблемы, называя ребенка «грубияном» или «лентяем». Несмотря на то, что подобные ярлыки помогают в общих чертах охарактеризовать проблему, не следует забывать о том, что их можно воспринимать по-разному. В связи с этим целесообразно избегать навешивания ярлыков, а вести речь о конкретном наблюдаемом поведении, проявления которого очевидны для окружающих.

Предостерегая родителей от использования ярлыков для описания проблемного поведения, психотерапевт предлагает им привести конкретные примеры, оправдывающие тот или иной ярлык. Например, родитель характеризует поведение ребенка как «вредничанье», тогда психотерапевт предлагает описать ситуацию, в которой ребенок проявил себя таким образом, постепенно уточняя, что же родитель понимает под словом «вредничанье».

Ниже приводится пример трансляции поведения в ходе взаимодействия психотерапевт — родитель:

Родитель: Джин всегда вредничает.

Терапевт: Что вы понимаете под словом «вредничает»?

Родитель: За ужином он всегда пристает к сестре.

Терапевт: Как именно он к ней пристает?

Родитель: Он ее толкает.

Терапевт: Как еще он «вредничает»?

Это взаимодействие продолжается до тех пор, пока не будет получено точное описание проблемного поведения.

Как только удалось составить точное представление о характере поведения, психотерапевту необходимо выделить стимулы, которые предшествуют проблемному поведению и следуют непосредственно за ним, то есть контролируют его возникновение. То есть терапевт пытается определить, какие стимулы способствуют проблемному поведению, а также действующие после него стимулы, которые выступают в роли подкрепления и наказания. Часто контроль проблемного поведения осуществляется через стимулы, непосредственно ему предшествующие, или следующие за ним. Эти стимулы способствуют сохранению поведения или, вследствие своей неадекватности, не вызывают желаемого поведения. Так, попытки родителя уговорить «закатившего истерику» ребенка перестать кричать дают, как правило, обратный эффект. Иногда в ходе интервью так и не удается выяснить, каким именно событием инициируется проблемное поведение. Тогда, для выявления значимых стимулов, приходится проводить тщательное наблюдение.

В некоторых случаях определить предшествующее проблемному поведению событие помогает информация о том, когда и где это поведение наблюдается. Например, может выясниться, что ребенок «закатывает истерики» только во время разговора матери по телефону. Сведения о времени появления проблемы часто дают ключ к пониманию ее первопричины или возможного «противоядия». Вопросы типа «Когда

178 Часть II. Основные теоретические подходы в семейной психотерапии

ш начинает плакать?» или «В какое время он это делает?» зачастую помогают вышить предпосылки проблемы.

Оперантное поведение, такое как мышление, речь, большинство моторных реакций скелетно-мышечной системы, определяется подкрепляющими или аверсивными наказание) стимулами. Так, плач ребенка зачастую получает положительное под-<репление в виде внимания родителей. В качестве наказания, например, может служить требование к ребенку сидеть дома в хорошую погоду. Иногда одно и то же поведение толучает одновременно положительное и отрицательное подкрепление. К плачущему ребенку проявляют внимание, делая ему замечание (положительное последствие), л велят оставаться в своей комнате (отрицательное последствие).

Поведенческий психотерапевт получаст информацию об обстоятельствах, спо-;обствующих сохранению проблемного поведения ребенка, задавая следующие воп-эосы: «Когда проблема проявляется наиболее остро?», «Когда эти ситуации возникают?», «Как реагируют на проблемное поведение ребенка его братья и сестры?», «Что происходит после завершения проблемного поведения?», «Что вы делаете, ког-ца проблема возникает?». Обычно подобные вопросы побуждают родителя обратить внимание на свои действия в ответ на проблемное поведение ребенка. Например, критика родителем агрессивного поведения ребенка способствует тому, что ребенок продолжает вести себя подобным образом. Когда ребенок кого-то бьет или толкает, родитель восклицает: «Сейчас же прекрати!» или произносит неопределенные угрозы: «Знаешь, что с тобой будет, если ты еще раз это сделаешь?» В большинстве случаев сохранению проблемы способствует целый ряд факторов. Поведенческий психотерапевт, выслушав следующий рассказ, представил его в виде таблицы из трех колонок.

Миссис Реймс жаловалась на непослушание сына Джимми. Когда его просили убрать в своей комнате, мальчик соглашался, но до дела так и не доходило. Миссис Реймс вновь просила сына убрать в комнате. Джимми этого не делал. Миссис Реймс пригрозила ему (запретом на просмотр телепередач). Тогда Джимми наконец убирал в комнате, но миссис Реймс никак на это не реагировала. На следующий день она вновь попросила сына убрать в комнате. После того как он несколько раз отказывался, она запрещала ему смотреть телевизор. Этот сценарий повторялся довольно часто.

Этот рассказ поведенческий психотерапевт может записать в виде антецедентных (предшествующих) событий (antecedent events), стимулов, собственно проблемного поведения и его последствий (табл. 7.1.).

Необходимо отметить, что последующее событие (например, просьба миссис Реймс к Джимми убрать в комнате) может также выступать в роли антецедентного для очередной реакции Джимми (например, его отказа убрать в комнате). Когда миссис Реймс впервые пригрозила сыну, он убрал в комнате. Однако миссис Реймс никак на это не отреагировала, поэтому желательное поведение (уборка в комнате) не получило должного подкрепления и угасло. Когда же миссис Реймс вторично пригрозила сыну, он не обратил на ее слова внимания и лишился возможности смотреть телевизор. Повторяющаяся цепочка событий с высокой вероятностью создает условия для сохранения нежелательного поведения.

Глава 7. Поведенческая семейная психотерапия

Таблица 7.1 Распознавание паттернов, поддерживающих нежелательное поведение

Проведение функционального анализа

Исследователи прибегают к функциональному анализу, когда хотят выявить обстоятельства возникновения того или иного вида поведения. Основанием для выдвижения гипотез является непосредственное наблюдение событий, служащих в качестве стимула позитивного или негативного поведения клиента. Если поведение возникает в ответ на стимул и при этом формируется определенный паттерн, можно предположить, что этот стимул поддерживает данное поведение. Так, миссис Реймс подкрепляет непослушание Джимми (отказ убрать в своей комнате), игнорируя его желательное поведение (уборку в комнате).

Функциональный анализ, выполненный на основе предварительных наблюдений, позволяет выдвинуть гипотезу, для проверки которой требуется проведение дополнительных наблюдений. Не исключено существование нескольких возможных вариантов предпосылок и последствий определенного поведения (например, непослушание ребенка подкрепляется также вторым родителем). Следующим этапом является проверка истинности гипотезы.

Цели

Целями поведенческого родительского тренинга является устранение нежелательного поведения и замена его желательным с точки зрения родителей. Как ни странно, определение желательного поведения ребенка нередко вызывает у родителей затруд-

| Антецедентное событие | Поведение | Событие-последствие |

| (Первый день) | ||

| 1. Миссис Реймс просит Джимми убрать в своей комнате. | 2. Джимми не убирает в своей комнате. | 3. Миссис Реймс просит Джимми убрать в своей комнате. |

| 3. Миссис Реймс просит Джимми убрать в своей комнате. | 4. Джимми не убирает в своей комнате. | 5. Миссис Реймс угрожает ему (запретом на просмотр телепередач). |

| 5. Миссис Реймс угрожает ему (запретом на просмотр телепередач). | 6. Джимми убирает в своей комнате. | 7. Миссис Реймс не обращает на Джимми внимания. |

| (Второй день) | ||

| 7. Миссис Реймс просит Джимми убрать в своей комнате. | 8. Джимми не убирает в своей комнате. | 9. Миссис Реймс угрожает ему (запретом на просмотр телепередач). |

| 9. Миссис Реймс угрожает ему (запретом на просмотр телепередач). | 10. Джимми не убирает в своей комнате. | 11. Миссис Реймс запрещает ему смотреть телевизор. |

180 Часть II. Основные теоретические подходы в семейной психотерапии

нения. Обращаясь к психотерапевту в надежде избавиться от проблемного поведения ребенка, например, склонности к дракам или «закатыванию истерик», родители не всегда представляют себе альтернативы такого поведения. Ставя перед собой задачу устранения нежелательного поведения ребенка, рассчитанного на привлечение родительского внимания, следует подобрать ему желательную замену, в той же мере гарантирующую ребенку такое внимание.

Благодаря тому, что целями служат желаемые виды поведения, психотерапевт получает возможность судить об успешности или безуспешности вмешательства. Постановка конкретных задач на пути к намеченным целям позволяет терапевту и родителям более или менее точно оценивать достигнутые успехи. В конечном итоге эффективность психотерапии определяется тем, удалось ли достичь желаемого поведения ребенка.

Родительским определениям желательного поведения, как правило, не достает четкости. Психотерапевту следует помочь родителям точно сформулировать цель вмешательства, так чтобы она была доступна наблюдению и измерению. То есть терапевт вместе с родителями должен решить, какое именно поведение ребенка будет означать, что цель достигнута.

Иногда родителям бывает трудно выразить, чего же они хотят от своего ребенка. Следующий диалог иллюстрирует возникающие при этом проблемы:

Родитель: Он постоянно мне надоедает.

Терапевт: Расскажите, как он это делает.

Родитель: Вчера, например, он разбрызгал крем для бритья по всей ванной.

Терапевт: Что вы сделали после этого?

Родитель: Я велел ему все убрать, пригрозив наказанием.

Терапевт: А что вы хотели, чтобы он делал?

Родитель: Я хотел, чтобы он не заходил в ванную.

Терапевт: Вы имеете в виду, чтобы он не брал крем для бритья.

Родитель: Пусть играет и не пристает ко мне.

Терапевт: Как же он, по-вашему, должен играть?

Родитель: Пусть делает что угодно, главное, чтобы у себя в комнате.

В этом примере описание того, что будет делать ребенок, называется целевым поведением (terminal behavior). Нечеткие определения целевого поведения, вроде «пусть не вмешивается» неприемлемы, поскольку не существует надежного способа их измерения. Если ребенок не должен вмешиваться в дела родителя, чем же в это время ему надлежит заниматься? Играть? Рисовать?

Как только психотерапевту и родителям удалось договориться о целях вмешательства, следующим шагом является определение условий, при которых желаемое поведение будет возникать, а при каких не будет. Например, ребенку может оказаться проще убрать в своей комнате, чем сделать уборку на кухне. Обстоятельства возникновения проблемы могут подсказать, когда и где желательно появление нового поведения. Если проблемное поведение возникает в определенной комнате, там же должно воспроизводиться и желаемое поведение. Так, если ребенок дерется со своим младшим братом в гостиной, то и желаемое поведение — просмотр телепередач, чтение или что-то еще — также должно быть приурочено к гостиной. Иногда родители высказывают

Глава 7. Поведенческая семейная психотерапия 181

пожелание, чтобы желаемое поведение воспроизводилось не всегда, а время от времени (например, по их просьбе). Сведения о месте и времени возникновения желаемого поведения помогает родителю контролировать ребенка.

После того как намечена цель в виде конкретного поведения и согласована обстановка, в которой это поведение должно возникать, следует договориться о степени соответствия поведения ребенка нормативному, с точки зрения родителей (criterion level of performance), то есть о частоте и/или количественном выражении определенного вида поведения. Например, в формулировке цели вмешательства типа «выполнять просьбы родителей» ничего не говорится о том, следует ли ребенку выполнять все просьбы родителей, 90% или 75% таких просьб. Предпочтительно установить желаемый уровень выполнения поведения, например, «выполнение 80% родительских просьб». Психотерапевт, так же как родитель и ребенок, в этом случае без труда определит, удалось ли достичь поставленной цели.

Не следует забывать о том, что достижимые цели следует ставить и перед родителями. Если родитель ежедневно по пятнадцать раз в день просит ребенка сделать то-то и то-то, следует предложить ограничиться пятью просьбами в день. Аналогичным образом, перед родителем, не склонным хвалить своего ребенка, надо поставить цель хвалить его в 80% случаев выполнения просьб. «Достижимые» или «разумные» уровни выполнения поведения — это те, которых в настоящее время можно достичь. После того как цель достигнута, можно задать новый уровень выполнения поведения.

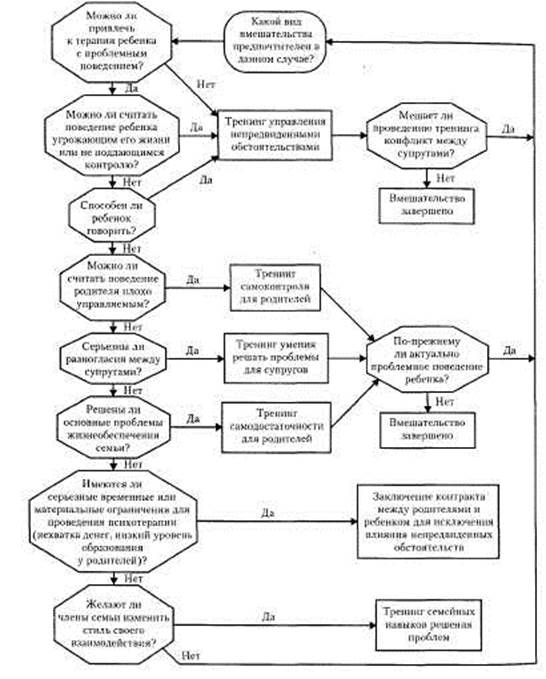

Техника Выбор адекватной стратегии вмешательства

После того как цель намечена и уровень выполнения поведения определен, следует выбрать адекватную для достижения данной цели стратегию вмешательства. Блех-ман (Blechman, 1981, pp. 227-230), прежде чем остановить свой выбор на той или иной стратегии достижения терапевтических изменений, предлагает ответить на ряд вопросов. Порядок вопросов менять нежелательно, начинать следует с первого вопроса. Эти вопросы с краткими комментариями перечислены ниже, а также представлены в графическом формате на рис. 7.1.

1. Можно ли привлечь к терапии ребенка с проблемным поведением? Враждебно настроенный ребенок может отказаться от участия в терапии. Аналогичным образом, нельзя привлечь к терапии ребенка, находящегося в больнице или специальном учреждении. В том случае, если участие ребенка обеспечить нельзя, рекомендуется использовать стратегию заключения с ребенком контракта для предотвращения влияния непредвиденных обстоятельств (parent contingency management).

2. Можно ли считать поведение ребенка угрожающим его жизни или не поддающимся контролю? В случае утвердительного ответа желательно заключить с ним контракт для предотвращения влияния непредвиденных обстоятельств.

3. Хорошо ли ребенок говорит, и говорит ли вообще (имеются ли дефекты речи, речевого развития)? В случае отрицательного ответа следует предусмотреть заключение контракта и тренинг умения решать проблемы.

182 Часть II. Основные теоретические подходы в семейной психотерапии

4. Можно ли считать, что родитель плохо контролирует свое поведение? Родители, наряду с детьми, могут заслуживать порицания. То есть они сами способны демонстрировать столь же неуправляемое поведение, которое вызывает у них нарекания в детях. В случае утвердительного ответа на этот вопрос родителям предстоит научиться управлять собственным поведением, прежде чем пытаться контролировать поведение детей. Таким родителям рекомендуется пройти тренинг самоконтроля (parent self-control training).

5. Насколько серьезны разногласия между супругами? Родители могут совершенно расходиться во мнениях о том, как реагировать на поведение своих детей. В случае серьезных разногласий рекомендуется тренинг супружеского сотрудничества (marital cooperation training).

6. Решены ли основные проблемы жизнеобеспечения семьи? Помимо трудностей с ребенком перед родителями могут стоять проблемы жизнеобеспечения. Такие проблемы, как болезнь родителей или отсутствие денег на одежду, еду, адекватный уход за ребенком, существенно затрудняют воспитание ребенка. При наличии вышеперечисленных обстоятельств рекомендуется провести тренинг самодостаточности для родителей (parent self-sufficiency training).

7. Имеются ли серьезные временные или материальные ограничения для проведения психотерапии (нехватка денег, низкий уровень образования у родителей)? При неудовлетворительном материальном положении семьи неприменим тренинг семейных навыков, (например, умения решать проблемы). Вместо этого рекомендуется заключить контракт для исключения влияния непредвиденных обстоятельств.

8. Желают ли члены семьи изменить стиль своего взаимодействия? Члены семьи могут отказаться от коренного изменения стиля своих взаимодействий, ограничиваясь лишь изменением поведения ребенка. В том случае, если желательно изменения стиля взаимодействия, рекомендуется тренинг навыков решения проблем.

9. Мешает ли проведению тренинга конфликт между супругами ? При неэффективности вмешательства психотерапевту следует выяснить, нет ли между супругами конфликта. Если же конфликт имеется, желательно провести тренинг супружеского сотрудничества.

10. Сохраняет ли актуальность проблемное поведение ребенка? Имеет смысл задать этот вопрос только после того, как тренинг самоконтроля для родителей, тренинг супружеского сотрудничества или тренинг самодостаточности для родителей были успешно завершены. Если проблемное поведение ребенка все еще дает о себе знать, следует искать новую стратегию вмешательства.

Стратегии вмешательства

По ходу перечисления вопросов были упомянуты четыре основных стратегии родительского тренинга. Для характеристики специфических достоинств и недостатков каждого из них ниже приводится их краткое описание.

Заключение договора для предотвращения влияния непредвиденных обстоятельств. Этот договор представляет собой своего рода письменный контракт между родителем (родителями) и ребенком (Stuart, 1971). Заключение контракта особенно эффективно в том случае, когда родитель рассчитывает возложить ответственность

Глава 7. Поведенческая семейная психотерапия

Рис. 7.1. Схема поведенческого семейного вмешательства

184- Часть II. Основные теоретические подходы в семейной психотерапии

за поведение на самого ребенка. То есть речь идет о таких случаях, когда клиент осведомлен о негативных последствиях своего поведения и сам хочет от него избавиться. Заключение контракта свидетельствует о готовности родителя и ребенка к изменениям (Hackney & Nye, 1973).

Заключение контракта является своеобразной сделкой, при этом точно указывается ее суть. Психотерапевт выступает в роли посредника, облегчая достижение соглашения между сторонами о взаимном обмене видами поведения, подкреплениями и наказаниями. Такой подход доказал свою эффективность в случае конфликта между родителем и ребенком старшего подросткового возраста (Stuart, 1971). В контрактах обычно указывается, что ребенок может заняться любимым делом, например, посмотреть телевизор, когда завершит менее привлекательную работу, например, вынесет мусор.

Следующие указания (Homme, Csanyi, Gonzales, & Rechs, 1974) призваны помочь психотерапевту выполнить роль посредника при заключении контракта между родителем и ребенком.

1. Формулировки в контракте должны звучать в утвердительной форме. Например, родителю следует настаивать на том, чтобы ребенок «был дружен со своим братом», вместо того, чтобы требовать «не драться» с ним.

2. В контракте должны быть четко определены обязанности всех заинтересованных лиц. Каждый член семьи должен иметь свои обязанности. Родители могут проводить время с ребенком по очереди. Каждый из участников соглашается выполнять свои обязательства в соответствии с контрактом и ставит на нем свою подпись.

3. Следует обязательно оговорить временные рамки контракта. Необходимо указать, в течение какого времени ребенку следует выполнить контракт (например, ребенок должен ежедневно убирать в своей спальне, выносить мусор и т. д.). Это вносит ясность и позволяет легко установить, выполнен ли контракт, а также служит сигналом о необходимости дать подкрепление. В контракте следует указать дату его вступления в действие и окончания, то есть пересмотра.

4. В контракт можно включить информацию о возможных вариантах поощрения и наказания. Например, за выполнение каждого «сверхурочного» задания ребенку разрешается смотреть телевизор в течение 10 минут, но в сумме не дольше часа. Аналогичным образом можно упомянуть о штрафе за невыполнение договора. Налагая штраф, следует обращать внимание на то, чтобы ребенок к этому времени уже успел набрать достаточное количество очков, поскольку штраф как наказание имеет смысл только тогда, когда перекрывает число очков, которое ребенок способен набрать за день.

5. В каждом контракте следует предусмотреть условия его пересмотра. Контракт требует обязательного пересмотра, если: а) два раза подряд результаты проверки говорят о его невыполнении, б) подыскиваются оправдания для уклонения от выполнения контракта и в) хотя бы одна из сторон выражает недовольство условиями контракта. В большинстве случаев психотерапевту, родителю и ребенку бывает трудно заранее определить, что может сделать ребенок за определенный в контракте срок. Иногда ребенок выражает желание изменить вид поощрения, его количественную выраженность или и то и другое.

Глава 7. Поведенческая семейная психотерапия 185

Тренинг самоконтроля для родителей. Тренинг самоконтроля особенно эффективен в тех случаях, когда сами родители демонстрируют чрезмерно агрессивное поведение. Прежде чем пытаться контролировать поведение своих детей, таким родителям необходимо научиться управлять собственным поведением. Блехман (Blech-man, 1981) так определяет задачи, которые решаются в ходе тренинга самоконтроля для родителей: 1) выявление примеров агрессивного поведения родителей путем просмотра видеозаписей их взаимодействия с ребенком, 2) идентификация антецедентных по отношению к агрессивному поведению событий при помощи видеозаписей, 3) рекомендация родителям прервать просмотр видеозаписи при отображении на экране антецедентного события и расслабиться в течение 5 минут, 4) регистрировать все случаи агрессивного поведения в домашних условиях, 5) предложить родителям выходить из комнаты или уходить из дома при появлении первых признаков антецедентного поведения и расслабляться в течение 5 минут.

Тренинг навыков решения проблем для супругов. Супружеский тренинг навыков решения проблем подходит для тех родителей, которые расходятся во мнениях по поводу методов воспитания ребенка. Такие пары ведут себя непоследовательно, затрудняются установить правила и обеспечить подкрепление за их соблюдение. Тренинг навыков решения проблем состоит в обучении родителей сообща контролировать поведение своего ребенка. Более подробно проведение тренинга обсуждается в разделе, посвященном поведенческой супружеской терапии.

Тренинг самодостаточности для родителей. Тренинг самодостаточности особенно целесообразен в тех случаях, когда родителям недостает материальных возможностей и образования. Например, родители с образованием ниже семи классов и плохо умеющие читать зачастую нуждаются в более длительном тренинге, чем лица с более высоким уровнем формального образования. О'Делл (O'Dell, 1974) считает, что наблюдаемые различия могут быть обусловлены тем, что обучение родителей предполагает самостоятельное изучение рекомендованной литературы, то есть неумение читать становится серьезным препятствием к усвоению программы тренинга. Аналогичным образом, Гольдштейн (Goldstein, 1973) обнаружил, что терапия клиентов с низким социально-экономическим статусом проходила гораздо успешнее в том случае, если акцент делался не на словесных формулировках, а на специфических формах поведения.

Помимо уровня образования родителей, как показали Паттерсон, Кобб и Рей (Patterson, Cobb & Ray, 1972), эффективность тренинга зависит как от его направленности, так и от доступности подкрепления и материальных возможностей. Даже при наличии базисных родительских навыков ограниченность ресурсов (отсутствие условий для игр и других занятий), необходимых для подкрепления желаемого поведения у детей, неизбежно приведет к трудностям. Кроме того, в неполной семье, а также при отсутствии других родственников родителю дома не приходится рассчитывать на поддержку своих усилий по воспитанию ребенка. В качестве решения проблемы Паттерсон (Patterson et al., 1972) предлагает оказывать таким родителям дополнительную поддержку в виде индивидуального тренинга. С родителями, которые нуждаются в удовлетворении собственных потребностей (материальных, образовательных, эмо-

186 Часть И. Основные теоретические подходы в семейной психотерапии

циональных), прежде чем начать учитывать потребности своих детей, рекомендуется провести тренинг самодостаточности. Задачами такого тренинга являются: 1) выявление проблемных сфер в отношениях родитель — ребенок, 2) выбор проблемы для вмешательства, 3) выявление событий, контролирующих сохранение проблемы, 4) постановка целей, 5) выработка плана вмешательства, позволяющего достичь цели, 6) претворение плана в жизнь и 7) оценка результативности вмешательств.

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|