- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

Монография 7 страница

- в избранный фокус заведомо включались взаимосвязи целого ряда феноменов духовной жизни человека, имеющих отношение к духовной коммуникации – например, самосознание, человеческий выбор, эмпатия, оценки и ценности, идеи, интуитивные акты, интересы и потребности и т.д.. Уже поэтому, одной из ячеек исследовательской сети был вопрос о возможных пределах и формах духовного развития человека, какую бы «положительную» или «отрицательную» форму такая духовность ни принимала;

- еще одной из упоминавшихся ячеек исследовательского фокуса был вопрос о несводимости коммуникации к чисто родовой характеристике человека. Иными словами, в исследовательский фокус просто не попадали достаточно редкие, впрочем, идеи, теории и доктрины, которые считают духовную коммуникацию врожденным свойством человека, какой-то формой изначального коллективизма;

- изучение истории социологии духовных коммуникаций включало не только научное знание, но и области, прямо прилегающие к нему, поскольку, в данном случае, обычные требования доказательности того или иного положения по отношению к духовным коммуникациям выглядели бы слишком обязывающими. Обрисовка какой-либо логической связи, системы явно взаимосвязанных, хотя и не доказанных в строго позитивистском смысле положений относительно духовной коммуникации, заведомо включалась в анализ, исходя из известного «парадокса Е. Войшвилло», который можно сформулировать так: для изучения сущности какого-либо явления (в данном случае – духовной коммуникации) представляется естественным и необходимым выделение его атрибутивных, сущностных черт; для того же, чтобы выделить из всей суммы характеристик феномена именно сущностные, крайне желательно знать, что же является сущностью изучаемого феномена.

В-четвертых, одна из сложностей изучения истории социологии духовных коммуникаций - решение вопроса о статусе истории разработок в области квазикоммуникаций, чего-то формально явно похожего на духовную коммуникацию, но ею не являющегося. Например, это вопрос о том, включать ли в анализ теорию и историю шоу-технологий, нейролингвистического программирования, умения манипулировать людьми и т.д. После некоторого колебания автор отказался от таких попыток, поскольку соответствующий раздел по квазикоммуникациям включен в настоящую книгу.

Отметим, наконец, в-пятых, и заметное ограничение по сложности и адекватности приведения материалов первоисточников. Автор, заведуя кафедрой, постоянно сталкивается с тем, что изучение наиболее сложных доктрин в истории гуманитарного знания зачастую сводится к простому пересказу тех или иных тезисов, без всяких попыток со стороны преподавателя выразить философскую сложность таких доктрин, например, раннего христианства, Г. Гегеля, И. Канта, А. Шопенгауэра, И. Фихте и особенно современных социологических концепций (Ж. Батая, Ж. Дерриды, Э. Левинаса, М. Бланшо, теории шизоанализа, и др.). Попытки же более корректного изложения таких доктрин наталкиваются на естественное разделение слушателей, учитывая разный их интеллектуальный уровень, на тех, кто осваивает такие разъяснения и тех, у кого они навеки вызывают чувства раздражения и оскорбленного самолюбия.

Вместе с тем, изучение такого рода доктрин, по представлениям автора, - естественная задача современного социологического образования. Поэтому одна из целей этой книги - помочь слушателям освоить хотя бы общую логику рассуждения авторов этих сложнейших доктрин; помочь, хотя бы немного, и тем слушателям, которых посещает редкое, по теперешним временам, стремление получить именно фундаментальное социологическое образование. При этом представлялось чрезвычайно затруднительным следование ясной, казалось бы, логике: сначала описать социально-политическую и экономическую специфику той или иной эпохи, попробовать передать общий масштаб, основные общеметодологические ориентиры какой-либо теории или концепции, и лишь потом выделить в ней то, что касается непосредственно истории социологии духовных коммуникаций. Такая задача просто требовала бы отдельного и многотомного исследования.

Именно поэтому в данном разделе господствуют цели собственно пропедевтические – описание наиболее глобальных аспектов понимания природы духовной коммуникации, ее атрибутов в истории гуманитарного знания. В связи с этим, исследовательская сеть, учитывая упоминавшиеся неопределенности исследовательского фокуса, захватывает, разумеется, и «траву морскую», то, что имеет не самое прямое, по представлениям автора, отношение к таким целям. Однако создать идеальную интеллектуальную машину исторического компаративного анализа, которая с гарантией выделяет только то, что имеет отношение к названию книги, возможно лишь при ограничении исследовательского материала, что нарушало бы уже упоминавшиеся прагматические, пропедевтические цели раздела.

Отметим, наконец, и неопределенности исторического анализа, связанные с возможными неточностями перевода некоторых источников, а также с тем, что заметная часть материала, по понятным причинам, приводится более по вторичным источникам. Кроме того, автор признает некоторую субъективность распределения объемов текста, посвященных творчеству разных мыслителей и различным интеллектуальным направлениям. Это объясняется не только личными пристрастиями, но и стремлением выделить больше места идеям и концепциям прямо, а не косвенно, посвященным коммуникационной проблематике. В этом разделе книги полностью опускаются материалы взаимной критики философами друг друга по проблемам, не касающимся коммуникации, а также политические оценки их творчества. В целом же, приходится признавать гадательный характер многих авторских предположений о том, что на самом деле имели в виду те или иные мыслители, описывая сложнейшие аспекты общения людей. Думается, впрочем, что такие предположения связаны не только с разницей эпох, неизбежно «разводящих» комментатора и автора, но и с самой природой исторического анализа, который в известном стихотворении был выражен так: «…однажды Гегель ненароком, и, вероятно, наугад, назвал историка пророком, предугадующим назад».

Цель предлагаемой классификации методологических подходов к изучению природы духовных коммуникаций является, разумеется, гораздо более частной по отношению к вышеизложенному, она достаточно прагматична и сводима к попыткам:

- упорядочить исторический материал, учитывая упоминавшуюся невозможность полного воспроизведения традиции гуманитарной науки в этой области;

- акцентировать, по возможности более прямо и наглядно, логику самих идей относительно природы таких коммуникаций, исходя из методологических ориентиров, теорий и концепций, принадлежащих к разным историческим эпохам;

- создать и описать возможные перспективы более детального анализа течений как бы внутри каждого из предлагаемых методологических подходов;

- по возможности компенсировать фрагментарность и неточность воспроизведения материала через описание логики как самих подходов, так и отдельных течений, характеризующих движение (не всегда развитие) таких подходов в истории гуманитарного знания.

Исходя из приведенных выше положений, в истории социологии духовных коммуникаций выделяются три принципиально не сводимых друг к другу методологических подхода с заметным числом более частных течений внутри каждого из них: «абстрактно-субстанциональный», «экзистенциальный», «технологический».

Выделим принимаемые, наиболее общие, базовые ориентиры исследовательского фокуса для каждого из них. Основной и общей методологической чертой абстрактно-субстанционального подхода к выяснению природы духовных коммуникаций является отождествление такой природы с «причастностью», «прикосновением», «атрибутивностью» такой коммуникации по отношению к абстрактной и заведомо не формализуемой чисто позитивистскими методами субстанции. «Адресов» такой коммуникации в истории гуманитарной мысли множество: «Дао» Конфуция, «Единое» Аристотеля, «эйдетический мир» и «Ничто» у Платона, «Абсолютная идея» Г. Гегеля, «Мировая воля» А. Шопенгауэра и т.д.[42] Такое понимание наиболее типично в рамках всего подхода; вместе с тем, можно выделить и некоторые варианты абстрактно-субстанционального подхода. Например, одним из полюсов коммуникации может выступать начало космического масштаба, неуловимое и всепроникающее (например, у К. Кастанеды[43]), или, напротив, такого рода субстанция зашифрована в каком-то атрибуте бытия человека, например в «языковой субстанции» (в творчестве Г. Шпета, Ю. Лотмана[44]). Иногда такая субстанция отождествляется с Богом, иногда она фатальна, т.е. присуща всем людям изначально, причем далеко не всегда такого рода коммуникация вызывает положительные эмоции, в других вариантах, напротив, такая коммуникация требует высокой духовной чуткости или каких-либо иных качеств (например, концепция «благородных мужей» в конфуцианстве).

Отметим, однако, главное: в рамках такого подхода: коммуникация не вырабатывается человеком, она улавливается им, - другое дело, что улавливается либо всегда, либо лишь отдельными группами людей.

Для экзистенциального подхода общим методологическим ориентиром является автохтонность коммуникации. Она именно вырабатывается (или не вырабатывается) конкретными людьми и, в редчайших случаях, группами людей. При этом вариантами экзистенциального подхода является трактовка коммуникации либо на уровне человеческой духовности в целом (в простейшем варианте коммуникация «Я - Другой»), либо на уровне атрибутов или элементов жизни человеческой души. Обязательным является лишь то, что она именно вырабатывается, требует, чаще всего, долгих и мучительных усилий.

Поэтому для экзистенциального подхода типична апелляция к наиболее сложным феноменам человеческой психики: самореализации, интуиции, негации, чувству смертности, кьеркегоровскому «страху и трепету» и т.д.[45] При этом, для большинства экзистенциалистов, именно духовная коммуникация вырабатывает бытие человеческой сущности, которое, впрочем, по мнению многих представителей этого подхода, сейчас заметным образом меняется, причем, скорее всего, далеко не в лучшую сторону.

Для технологического подхода приведенные выше ориентиры совершенно чужды. В его рамках коммуникация является простым обменом информацией, сводимым к подготовке, передаче и приему сообщений, «мессажей» (Н. Винер, Р. Якобсон, П. Вирильо, А. Турен и т.д.)[46].

Отметим, наконец, еще один важный методологический аспект изучения истории духовных коммуникаций. По глубоким убеждениям автора, нет ничего более гибельного для научно корректного исторического анализа, чем представление, что эпохи интеллектуальной мысли и творчество разных мыслителей связано исключительно отношениями наследования. Иными словами, являются безнадежным упрощением нередко встречающиеся представления, которые можно выразить примерно так: «Каждый настоящий ученый непременно осваивает и вбирает в себя предыдущие знания и, освоив их, двигает науку дальше». Напротив, история движения интеллектуальной мысли полна противоречий, взаимного непонимания между учеными, причем, по каким-то странным законам и по прошествии многих лет, чаще всего выясняется, что по-своему были правы все стороны дискуссии по поводу правильно поставленного, и, следовательно, фундаментального вопроса.

Поэтому основные взгляды автора на природу истории интеллектуальной мысли можно пояснить с помощью следующих положений:

- история гуманитарной мысли принципиально не может развиваться ни по «восходящей линейной парадигме», ни даже по алгоритму расширяющейся спирали;

- такие расширяющиеся по тематике и набору уточняющих систем аргументации «спирали интеллектуального поиска истины» действительны лишь как бы внутри исторической эпохи, где жизнь общества, человека и природы завязана в единую матрицу общественно-экономической формации и парадигмы научной истины;

- в конце каждой эпохи появляется своеобразная интеллектуальная монада, матрица, которая, уже невзирая ни на какие попытки и политиков, и интеллектуалов, не может быть вписана в существующий интеллектуальный алгоритм духовной жизни. Так было, например, с ранним христианством во времена античности, с философией Ф. Бэкона, поздним Возрождением («кватроченто»), с моделями К. Маркса в эпоху раннего капитализма, что и проявляется в необходимом сочетании в движении интеллектуальной мысли общеформационных закономерностей и тенденции движения собственно духовной жизни общества, часто иногда действительно производящего впечатление циклоидности. Подчеркнем, что такая схема описывает некое усреднение тенденций, в том числе тенденций к «загниванию», повтору уже известных систем аргументации, воспроизводству, в конце исторической эпохи, декадентских или даже откровенно человеконенавистнических, изуверских моделей духовной жизни[47].

Выше уже описывались взгляды автора по вопросу об истоках духовных коммуникаций, хотя, строго говоря и понимая науку как что-то, базирующееся на банке эмпирических данных, содержание такого раздела книги можно было бы свести к названию, - при условии, что оно заканчивается вопросительным знаком.

Разумеется, приведенные выше соображения относительно истоков коммуникаций между людьми являются лишь гипотезой, для верификации которой нужен колоссальный труд по изучению групповых эффектов поведения в первобытных обществах; невзирая на огромный масштаб существующих палеоантропологических исследований, такой труд не может считаться законченным.

Подчеркнем также, что в данном разделе опускаются анализ конфуцианства, даосизма и буддизма по следующим соображениям. Конфуцианство настаивает на приоритете социального поведения для большинства людей (за исключением «благородных мужей») заведомо предполагая межличностную коммуникацию асоциальной и, следовательно, вредной.

В буддизме под коммуникацией можно понимать только отношение мира и человека, находящегося на восьмеричном пути. Такая «автокоммуникация», исходя из базовых положений приведенной выше авторской позиции, может быть самопознанием, развитием личности, но не коммуникацией в собственном смысле слова. Индивидуальность «восьмеричного пути» и нирвана, как желаемый его итог, являются фундаментальным запретом коммуницирования. Приведенное выше ограничение относится и к даосизму. Отметим также и то, что даосистский идеал недеяния плохо согласуется с активной природой коммуникации, по крайней мере, по представлениям автора.

2.2. Специфика экзистенциального подхода к исследованию природы духовных коммуникаций

К какому выводу в конце концов пришли Вольтер, Юм и Кант? – к тому, что мир есть госпиталь для неизлечимых.

А. Шопенгауэр

Один из методологических подходов к изучению духовных коммуникаций – экзистенциальный. Он описывается чуть более подробно, чем другие, так как наиболее близок авторской гипотезе. Подчеркнем, что, в рамках такого подхода, рассматриваются концепции и идеи не только классического экзистенциализма (Ж.П. Сартра, С. Кьеркегора, А. Камю, М. Хайдеггера, К. Ясперса и др.)[48] но и доктрины, которые отвечают приведенной выше логике, вне зависимости от традиции классификации собственно в истории философии.

Иными словами, в рамках этого раздела рассматриваются наиболее яркие концепции, логика которых основана на известном принципе Протагора: «человек - мера всех вещей»; соответственно, и коммуникация выражает движение человеческой природы, но вовсе не ее атрибут, поскольку, в рамках обозначенного подхода, коммуникации не даны человеку изначально и вырабатываются (или не вырабатываются) им самим. Здесь же приводятся и концепции, которые редко назывались экзистенциальными, например, некоторые концепции языковых коммуникаций. В целом в разделе приводятся примеры более 20 концепций, содержание которых вполне может быть описано приводимыми выше методологическими ориентирами. Назовем несколько наиболее ярких примеров такого подхода.

Несомненно, первым из известных источников экзистенциального подхода к изучению коммуникаций было творчество Сократа.

Именно Сократ первым в европейской цивилизации поставил проблему духовной коммуникации в центр своей не только гносеологической, но и онтологической философской системы, понимая природу такой коммуникации как результат редкого пути личностного развития.[49]

Отметим, что, по Сократу, человек, движущийся по пути духовных коммуникаций, обладает особым свойством – «софросиной». Она описывается его учеником Платоном в ряде диалогов («Лисид», «Алкивиад I», «Хармид»[50]). В начале он дает три попытки определения феномена «софросины», которые им же опровергаются: софросина есть благопристойность, она суть стыдливость и, наконец, «делание своего». Благопристойность, спокойствие и осторожность мешают творчеству, стыдливость может быть ложной, иногда важно брать на себя и чужое – таковы базовые аргументы опровержения стартовых гипотез.

Иначе говоря, софросина не есть просто мастерство, реализация своего таланта, она выражает некое знание знаний, она суть стремление к «предельной общности», качество которой описывается весьма туманно. Данное далеко не всем умение видеть, причем зачастую предельно родовое, в единичном, отрицать надуманно-интеллектуальное самолюбование и пустую риторику является, по мысли Сократа, непременным условием развития человека – хотя, разумеется, термином собственно личности он не пользуется.

Сократическая линия трактовки духовного развития человека использует также понятие калокагатии. Сократ его дефинирует в «Определениях» как «способность избрать наилучшее»[51]. Он не раз отмечает, что простое следование обычаям или «имиджу» философа всегда и неуклонно ведет к искажению самого себя, расстройству совести как «внутреннего компаса», что жестоко наказывается Иридами, неумолимыми богинями постоянного укора.

Разумеется, такого рода зависимости трудно формализовать, поскольку «понятия, которые мы находим в словаре первых философов, не составляют, собственно говоря, категориального аппарата. Даже у Платона и Аристотеля этот словарь слишком гибок и подвижен, чтобы стать системой категорий».[52]

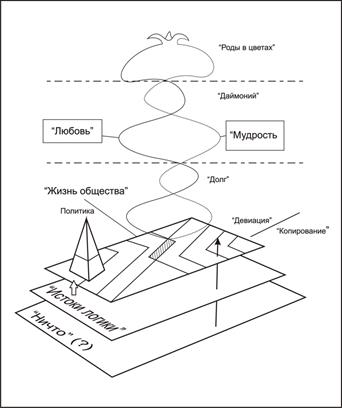

Сократическая же логика собственно движения к духовной коммуникации отражена на приводимой ниже схеме (рис. 7).

Рисунок 7. Сократ о духовных коммуникациях

Сократ никогда не считал логику единственным методом познания, резко упрекая софистов за их склонность к «игре в умозаключения». Он постоянно пробовал понять, выразить в известных парадоксальных суждениях глубины человеческого разума, сами истоки логики (знак «истоки логики» на схеме). При этом афинский мыслитель иногда показывает принципиальную неопределимость таких глубин, один из первых вводит идею «ничто» как предела логических представлений о человеке (знак «ничто» на схеме).

Так или иначе, но, по Сократу, жизнь общества (верхняя плоскость на схеме) показывает противоречивое единство нескольких поведенческих подсистем политики, стремящихся упорядочить, выстроить пирамиду государства в возможно большем пространстве; подсистемы социального, «подражательного», поведения, причем даже там, где эффективность политики невелика (соответствующие знаки на схеме), и поведения девиативного (заштрихованная часть плоскости).

В рамках двух первых подсистем духовные коммуникации невозможны, поскольку базируются на искусственном подавлении индивидуальности, ориентации ее на какие-либо политические или социальные образцы.

Лишь в третьем варианте возможен особый путь духовного, по сути, экзистенциального развития человека. Такой путь подразумевает провоцирование в себе равновесия, гомеостазного взаимодействия двух, постепенно подчиняющих себе все остальные механизмы психики, начал: любви и мудрости (знаки на схеме). При этом нарушение равновесия в пользу любого из таких начал гибельно для духовности, она вырождается либо в сластолюбие, либо в холодный цинизм.

Кроме того, такое равновесие не отрицает, но подразумевает стадийное развитие духовности, уже вне плоскостных ориентаций обычной жизни.

Одной из таких стадий является состояние развитого чувства долга, когда человек принуждает себя к добрым делам. Вторая стадия – обретение им особого духовного феномена – даймония (соответствующие знаки на схеме).

Уже в диалоге «Феаг» Сократ вводит непереводимое на русский язык понятие «даймония» (примерное значение – демон, внутренний голос, в принятом издании[53], в переводе с древнегреческого - гений), для обозначения «непослушности» интуиции, описания случаев, когда она как бы запрещает действия, к необходимости которых призывает не только житейская, но и интеллектуальная логика. Сократ отмечает: «Благодаря божественной судьбе с раннего детства мне сопутствует некий гений – это голос, который, когда он мне слышится, всегда, чтобы я ни собирался делать, указывает мне отступиться, но никогда ни к чему не побуждает».[54]

Подчеркнем, что дело вовсе не сводится к простому «слушанью Судьбы» (теория «благородных мужей» у Конфуция), или личного общения с Богом в моменты исступленного просветления (идея теофании в Средневековье), речь идет скорее об автономности некоего психического начала, как бы со стороны оценивающего твои намерения и поступки и запрещающего только пагубные из них, но никогда не подменяющего свободу воли, не вторгающегося в мотивацию. Такой подход повторится в истории философии (например, в XX в. у Ж.-П. Сартра).

Отметим главное: Сократу решительно чужды антиинтеллектуальные трактовки природы развития личности, которые столь модны до сих пор. В «Алкивиаде II» он отмечает: «Ведь, я полагаю, это не в обычае богов – дать, подобно жалкому ростовщику, переубедить себя с помощью даров… Очевидно, и у богов, и у людей, имеющих ум, должны особенно почитаться справедливость и разумное; разумные же и справедливые – это именно те, кто знает, что должно делать и говорить, обращаясь как к богам, так и к людям».[55]

Даже молитва, таким образом, не должна быть слепой и сопровождаться языческими жертвами (что и послужило потом одним из пунктов его обвинения в суде), она, скорее, суть обращение к авторитету, который смутно ощущается, но не выводим простыми силлогизмами. Сократ вообще стремление к мастерству ставит выше некритического благочестия («Федр», «Алкивиад II», «Менекен»).

Иными словами, интуиция не является и чисто нравственной оценкой. Она есть особый путь мудрости, но вовсе не характеристика результата, она выражает умение чувствовать верный, «справедливо – доблестный» путь к истине, несводимый к каким-то конкретным умениям и постоянно скрытый ложным авторитетом софистов, риторов, политиков.

Путь к коммуникации в сократистике выражается и в умении предчувствовать результат логических рассуждений, как бы шифровать отдельные блоки промежуточных условий и силлогизмов в чувственных образах, что сам Сократ демонстрирует постоянно (парадокс «Собака», рассуждение о природе и внешности Эрота). Чувственное и рациональное причудливо переплетаются в его речах, почти нигде не противостоят друг другу. Иногда просто остается ощущение сомнительности пути четких дефиниций, вытесняющих чувственность античного философского знания.

Лишь у Сократа возникает мощная, многофакторная модель интуиции как атрибута коммуникации с людьми и миром, вовсе не противостоящая становящимся элементам рационализма, что чувствуется по авторскому стилю. Платон, показывая просто пример средневековым, да и современным, авторам, практически не приписывает Сократу собственных холических симпатий. Для последнего интуиция вовсе не сводится к «припоминанию» известных по предыдущим рождениям сущностей («эйдосов»).

Отметим еще раз: интуиция для Сократа не сводится, но подразумевает вслушивание во «внутренний голос». Происхождение такого голоса, как уже отмечалось, либо относится к сфере божественного, причем оно же присутствует и в жизни обычных людей, либо просто выражает что-то глубоко интимное в устройстве всего мира, саму формальную возможность коммуникации (как возможный вариант – мировой ум, «нус» Платона).

Вершина же, какой-то фазовый переход, в описываемом пути совершенствования себя и собственной интуиции, таким образом, не есть приобщение к богам. Сам Сократ определяет вершину пути очень странно – как «стремление родить в прекрасном» («в цветах»)[56].

В сущности, во всех известных описаниях Сократа (а это 23 подлинных, 22 сомнительных по авторству диалога, 1 речь и 13 писем) проблема высшей формы духовной коммуникации присутствует практически всегда – даже там, где (поздние диалоги) Сократ в основном отмалчивается.

Для Сократа уже несколько тысяч лет назад интуиция была особой формой духовности, изменяющейся по сложным законам, причем главное в ней – не отношение к логике, а путь к духовному идеалу, коммуникации, что и сейчас является оригинальным и заслуживающим пристального внимания специалистов. Отметим, наконец, что дионисийская сократическая модель этична, она не выводит интуицию в сферу чистого рассудка, она оставляет шанс каждому человеку выбрать путь движения к коммуникации, – к сожалению, как говорил Сократ, шанс чаще всего невостребуемый, поскольку «люди не способны сделать человека ни разумным, ни неразумным, они просто делают что попало»[57].

Как уже отмечалось, подробный анализ буддизма выходит за пределы исследовательского поля настоящего раздела, однако, формально идея буддистского «восьмеричного пути», пути личного духовного самосовершенствования, похожа на логику Сократа. Впрочем, автору такое сходство кажется чисто внешним, поскольку в буддистском варианте речь идет именно о строго индивидуальном пути соблюдения канонических требований и духовном тренинге по достижению нирваны, абсолютно созерцательного, если не абсолютно равнодушного, отношения к реальности и себе, что никак не ассоциируется с романтикой сократической майевтики. Поэтому отождествление состояния нирваны с духовной коммуникацией довольно спорно. Возможность же такой коммуникации на каких-то промежуточных стадиях «восьмеричного пути», или в реальном древнеиндийском обществе и вовсе невелика, учитывая неверие Будды в возможность социальных преобразований или высокой духовной общности в любых по форме социальных группах.

Отметим, впрочем, что блистательные по интеллектуальному размаху идеи Сократа относительно природы духовных коммуникаций долгое время были как бы на периферии обществознания, где господствовал подход абстрактно-субстанциональный, вплоть до начала XIX в.

Можно выделить лишь несколько достаточно разрозненных идей, без которых «энциклопедия» экзистенциальных трактовок природы и атрибутов духовных коммуникаций между людьми будет неполной:

· сама формула Протагора о человеке, как мере всех вещей, хотя она была скорее лозунгом, нежели ориентиром системы серьезных исследований;

· идея стоиков и Боэция о «tedium vitae» («усталости от жизни») как необходимом условии духовности, необходимости отрешенности от социальной жизни для совместного чувствования, коммуникации по поводу глубинных основ человеческого существования. Такая идея оживет уже в Новое Время («Страдания юного Вертера» И.-В. Гете, литература «лишнего человека» в России, байронизм в Англии, многие сюжеты «Человеческой комедии» О. де Бальзака);

· мысль Эмпедокла о том, что духовность человека, постоянно путающегося в определении добра и зла лежит не в попытках «встать над схваткой» через холодную, отстраненную философию, а описывает сам путь сомнений и страданий мыслящего человека;[58]

· модель Авиценны (Ибн Сины)[59], в которой развитие духовности человека принципиально не имеет «верхней границы»; иными словами, понять сущность духовной коммуникации, как чего-то предельного, застывшего, и, тем более, совершенного, нельзя;

· первая в истории идея «коммуникационной робинзонады» Ибн Туфайля[60] (роман о Хайе ибн Якзане, ребенке на необитаемом острове, выработавшем в себе способность иррациональной коммуникации с Богом); выдвижение, тем самым, идеи независимости коммуникационных способностей от социального опыта;

· описания редкого состояния атараксии Эпикуром[61] – состояния души человека, избавившегося, путем философских размышлений, от страха перед богами, смертью, несправедливым отношением к себе от государства и других людей и с невозмутимостью готового к добру через общение с другими достойными людьми, что вызывает ассоциации с современными описаниями специфики предкоммуникационной триггер-калибровки;

· идея основателя платонической Средней Академии Аркесилая[62], руководителя Академии (после Кратета) о необходимости ориентации в совместном поиске истины не на проверенные суждения, а на ощущение убедительности, что, возможно, является первым истоком феноменологических интенционных трактовок коммуникаций;

· тезис Антифонта[63], предшественника Сократа, яркого индивидуалиста, о невозможности рационального познания чего-то единичного и необходимости использования для этого невербальных коммуникаций;

· странная идея чуждого, в общем, экзистенциальному видению мира Аристотеля о пересечении в жизни человека бытия и небытия, о невозможности «правильного» понимания человеческой природы, только описывая образ жизни человека. Он, например, отмечает: «В самом деле, если что-то есть бытие человеком в собственном смысле, то это не бытие не-человеком, или небытие человеком (и то, и другое ведь отрицания первого), ибо одним было означенное, а это было сущностью чего-то»[64];

· общая идея необходимости формирования в себе теофанийности, экстатической готовности общения с иррациональным в Средневековье, что вполне в русле концепций современного религиозного экзистенциализма (например, Г. Марселя)[65];

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|