- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

Монография 2 страница

5. Проведенные опросы показывают, что большинство респондентов[10] положительно оценивают опыт коммуникативных актов, но, как ни парадоксально, не слишком стремятся к их повтору. Видимо, уже в самой структуре акта коммуникации содержится какая-то социальная матрица, обрывающая его развертывание, сохраняющая шанс вернуться в поле социального поведения, что и объясняет кратковременность и редкость описываемого феномена.

Отметим также, в качестве первых, и наиболее общих характеристик, что коммуникация подразумевает фазу эмпатии, хотя и не сводится к ней; что вполне представимо социологическое описание ситуаций, провоцирующих вступление в коммуникацию; при этом сложность и хрупкость коммуникативного общения практически запрещает массовость такого общения[11] и т.д.

Пока же, как первый вывод, отметим лишь функции актов коммуникации в жизни социума и индивидуальной психики. В данном случае, под функциями имеются в виду некоторые повторяющиеся следовые последствия разворачивающихся актов коммуникаций в социальной и психологической среде. Иными словами, в данном случае, описание функций понимается просто, как некоторый общий намек на типичные последствия коммуникаций в среде, где они протекают, что, в свою очередь, позволяет высказать и некоторые предположения о стабильных мотивах коммуникационной деятельности.

Первая, и наиболее очевидная, функция коммуникации - функция низуса. Вообще говоря, термин «низус» не слишком привычен в современной социологии, - может быть потому, что первоначальное его значение («жизненный порыв»), введенное П. Александером, приобрело устойчивый мистический оттенок. Разумеется, такой оттенок совершенно не подразумевается автором.

В данном случае, под «низусом» имеется в виду неискоренимость коммуникаций в жизни социума, вопреки их формальной невыгодности для последнего.

Как уже отмечалось, коммуникации выражают что-то очень близкое интимным сторонам разума, и уже поэтому система властных отношений в обществе просто вынуждена искать формы стигмирования, своеобразного социального разрешения хотя бы для части коммуникативных актов, - например, в форме «молитвенности религиозных общин», массовых зрелищ, PR-акций и т.д.

Таким образом, низусная функциякоммуникаций выражает ограниченность, но неистребимость для огромного числа людей шансов творчески самореализоваться через совместное общение, опосредованное уже только природой самого разума, а не привычным отчуждением труда, о котором так много писали Г. Гегель и К. Маркс. Именно в этом смысле, по представлениям автора, духовная коммуникация есть простейшая, чистая, фундаментальная морфема жизни разума, его «жизненного порыва», прокладывающая себе дорогу, ослабевая и искажаясь, через тысячи «социальных фильтров», в том числе и на уровне индивидуальной психики.

Образно говоря, если человек искренне и хотя бы какое-то время хочет самореализовываться, понять как можно больше, изменить свои глубинные комплексы, уже явно мешающие ему жить, то для описания такого состояния не слишком верна вроде бы очевидная фраза «я самореализуюсь». В этих процессах все меньше собственно «я», все больше коммуникаций с кем-то, пусть даже на уровне странных и дорогих сердцу узника одиночной камеры галлюцинаций и фантазий.

Вторая очевидная функция коммуникативных актов – иллюзорно-компенсаторная. Речь идет о том, что, кроме всего остального, коммуникация позволяет, в принципе, придать своей жизни смысл, хотя бы субъективно понятый и ненадолго. Такой путь компенсации убогости, уродливости своей социально-ролевой жизни открыт даже для убежденных мещан. Он провоцирует чувствования, которые можно выразить примерно так: «Я, конечно не гений, и не самый полезный член общества, но я уже не раз и не два доказывал себе и своим партнерам по коммуникации, что могу почувствовать комплексы, страдания другого человека, и бескорыстно помочь ему, хотя бы тем, что он, вроде бы, чувствует свое неодиночество в общении со мною, мою бескорыстную жалость и понимание стабильных проблем в его жизни».

Иллюзорно-компенсаторная функция коммуникации выражает необходимость «социального сна», временного отхода от слишком функциональных социальных ролей, мощную склонность людей формировать иллюзии, принципиально дисфункциональные для мира социума.

Имеет смысл выделить и третью, катартическую, функцию духовных коммуникаций. Думается, что именно опыт духовных коммуникаций – одна из основ чувствования прекрасного. Во всяком случае, не случайно, видимо, большинство респондентов, по данным автора, при описании коммуникаций употребляли эстетические термины («красиво», «вспоминаешь, как кино смотришь»). Видимо, ощущение какой-то «правильности» коммуникации, какого-то инакобытия себя с непривычно раскрытыми, а не спрятанными за имиджами, как обычно, комплексами у заметного числа людей вызывает прямые и мощные ассоциации либо с красотой вообще, либо с каким-то непривычным, красивым общением. Если дело обстоит так, то коммуникация является еще и своеобразной игрой в «несбывшуюся красоту», это еще и понимание колоссальной огромности, непонятности красоты мира, которая дана у всех в воспоминаниях о детских коммуникациях.

Поэтому, видимо, неосознаваемая тяга даже формально грубых, прагматически ориентированных людей к «красивому», уже подспудно содержит в себе мотив коммуницировать.

Не менее очевидна для автора и четвертая функция коммуникации – сенсорно-обучающая. В психологии давно принято считать, что человеческий мозг, в рамках социального поведения, реализуется всего на 3-4 %, что кажется вполне возможным. Подчеркнем, что оставшиеся мощности мозга не исчезают бесследно, а определяют фоновый уровень бытия психического логико-понятийного тракта. Не касаясь специального вопроса о природе и механизмах этих, формально не слишком задействованных в принятии поведенческих решений, человеческих способностей, отметим лишь, что, по нашим представлениям, такие способности и выражаются в степени сенсорности, умении видеть и учитывать в любой форме нюансы ситуации, которые вроде бы не имеют отношения к сути происходящего.

Думается, что такая сенсорность, чувствительность, чуткость, данная в специфике произвольного внимания, одной из причин имеет критически большой, постоянно накапливаемый опыт индивидуальных коммуникаций. Последние приучают человека к необычным свойствам пространства и времени общения. Иначе говоря, не всякий сенсорно развитый, с тренированным вниманием, человек имеет большой опыт коммуникаций; но каждый, имеющий достаточный опыт коммуникаций, развивает эти качества.

Такие зависимости позволяют выделить и пятую функцию коммуникации – символьную. Попросту говоря, повторяющиеся достаточно часто коммуникативные акты приучают человека ориентироваться в системе символов - ситуативных, личностных, социальных, - хотя бы быстро классифицируя такие символы по линии: «помогает, мешает или запрещает ситуация или тип личности партнера вступить в очередную коммуникацию».

Описываемые характеристики, социологические индикаторы, маркеры и функции духовных коммуникаций подразумевают, разумеется, и вопрос о теоретическом моделировании их природы, если не учитывать заметной неопределенности самого понятия модели, сложившейся в последнее время.

Довольно часто автору приходится сталкиваться с расхожими, со времен наивного рационализма, представлениями о том, что моделирование, в том числе природы коммуникаций, есть единственно возможное «объективное отражение реальности».

В начале нынешнего века даже попытки столь суеверно почтительного отношения к моделированию вызывают скорее горькую улыбку, чем чувство устоявшейся истины. В самом деле, что только сейчас не называют моделями, - и отдельные тезисы, прямо нарушающие «бритву Оккама», запрещающую приоритет экзотичных объяснений, и цепочки связанных изначальным авторитетом автора общих мест, трюизмов, откровенно мистические картины мира и конкретных событий, моделями объявляются художественные произведения, картины, кинофильмы, даже ассоциативные ряды посетителей сеансов психоанализа.

Для автора модель либо является особым феноменом, теоретически фиксирующим движение научной парадигмы, - либо модель есть просто метафора, характеризующая бытие имиджа в науке, научную «солидность» исследователя. Моделирование похоже скорее на какой-то особый пограничный, «турбулентный» слой, где одновременно представлены и человеческая субъективность ученого, и его уверенность в существовании устойчивых, данных объективно атрибутов изучаемого явления.

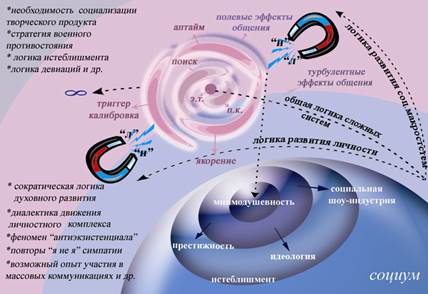

Не втягиваясь в длящуюся уже несколько столетий дискуссию о природе моделирования, автор склоняется к качественно особой, хотя и не бесспорной, экзистенциальной трактовке природы коммуникаций. Разумеется, такая трактовка лишь одна из возможных. Выделим поэтому лишь главное, на наш взгляд, методологическое требование к базовой модели коммуникации: она должна демонстрировать интеллектуальное самоопределение автора по вопросу о соотношении коммуникаций и конкретных психических процессов, причем даже при варианте, когда природа коммуникаций отождествляется исключительно с какими-то сторонами или законами общения. Попытаемся наглядно пояснить предлагаемую трактовку коммуникативности (см. рис. 1).

Рисунок 1. Базовая гипотеза природы и структуры духовных коммуникаций

Приводимая схема позволяет прокомментировать, в самом общем виде, логику предлагаемой гипотезы структуры и, следовательно, природы коммуникаций.

Возникая в социуме (знак «социум»), из обычных процессов накопления избыточности интимной жизни личности по отношению к ее же ролевой стороне и групповым ожиданиям, аттитюдам, духовная коммуникация приобретает довольно странный статус. С одной стороны, она, будучи не сводимой к социальному поведению, постоянно подпитывается собственно социальными процессами, скрыто, на уровне необходимого самоотрицания (что, еще по мысли Платона, суть неотъемлемая «теневая» сторона любого позитивного социального процесса) воспроизводящими необходимость социальной ниши коммуникаций.

С другой же стороны, коммуникации «отрицают» социум, находятся как бы в иной плоскости человеческого общения. Такой статус обозначается на схеме знаками «магнитов», процессов вызревающего в социуме самоотрицания, рождающих энергетическое поле бытия собственно коммуникаций.

Условно примеры таких процессов на схеме делятся на макросоциальные и собственно психические. К первым относятся, например, процессы военного противостояния и, следовательно, поощрения, до известной степени, коммуникаций как основ творчества, например, конструкторских коллективов и др. Феномен таких коммуникаций в КБ с полулагерным режимом («шарашки») широко известен[12]. Кроме того, существует и периферийная логика истеблишмента, часто подразумевающая престижные символы коммуникаций в искусстве, необходимость приспособления социума к поведенческим девиациям и т.д.

К числу же собственно психических процессов можно отнести логику духовного развития, приводящую, рано или поздно, к «проклятым вопросам», накапливающийся опыт наиболее сложной разновидности симпатии («Я - не Я» симпатия, когда эмпатийность, тонкое чувствование другого, основано не на формальной схожести биографий или декларируемых ценностей, а на феномене «парадоксальной близости», ощущении тяги к не похожему на тебя человеку).

Приведенные примеры связи социума и коммуникаций взяты достаточно случайным образом и просто для демонстрации разнохарактерности морфем таких взаимосвязей и детерминант.

Наконец, на схеме одной из трех стрелок (знак «внешней детерминации коммуникации») выражается логика развития сложных систем вообще. По мысли автора, любая длительно существующая сложная система, будь то собственно социум или Вселенная в целом, непременно рождает сложные морфемы, выражающие возможное будущее системы.

В этом смысле, коммуникации есть выражение виртуальности современной жизни общества и человека.

Уже такое, весьма беглое, описание методологических рамок понимания природы коммуникаций позволяет постулировать ряд обязывающих выводов: коммуникацией, строго говоря, нельзя управлять, в ее протекании заведомо заметную роль играют полевые эффекты поведения, она заведомо девиативна по отношению к поведению собственно социальному, чрезвычайно энергоемка и т.д.

Подчеркнем также, что столь противоречивый и парадоксальный статус коммуникации рождает целый мир подделок, того, что лишь внешне и по некоторым технологическим признакам похоже на коммуникацию. На схеме эта парадигма обозначена знаками «мнимодушевность», «истеблишмент», «шоу-индустрия», «идеология».

Детальный анализ такого мира квазикоммуникаций требует отдельного исследования и будет сделан позже. Сейчас подчеркнем лишь главное для пояснения предлагаемой гипотезы: коммуникации и квазикоммуникации имеют общие социальные корни, общие стартовые фазы развертывания – «триггер-калибровку» и «аптайм», но именно при квазикоммуникации отношения партнеров несимметричны, состояние «выведенности из мира обычных ценностей» всегда продолжается в попытке промодулировать его чем-то вербально-императивным: рекламой, призывом к голосованию[13] и др., - что собственно в коммуникации немыслимо.

В остальном схема сводится к описанию фаз, этапов саморазвертывания коммуникаций и квазикоммуникаций. В следующих разделах работы содержится их подробный анализ, а пока приведем лишь наиболее очевидные их индикаторы:

· предварительный «разогрев» фокусной аудитории (в том числе клиента в деловом приеме, например), постепенный вывод ее за пределы обычных стереотипов, провоцирование простейших видов симпатии; все это принимается как основа «триггер-калибровки» - стартовой фазы движения к коммуникации и псевдокоммуникации;

· провоцирование и достижение состояния легкой оглушенности такой аудитории («аптайма»), когда кажущееся обилие возможностей решения проблем ассоциативно связывается именно с происходящим;

· фиксирование таких ассоциаций на вербальном уровне («якорение»);

· переход к прагматическим рациональным технологиям квазикоммуникаций (в большинстве случаев).

Отметим и несколько особенностей альтернативного перехода к истинно духовным коммуникациям в рамках гипотезы «психоворота». Это фаза с условным названием «поиск» (знак «п.к.» на схеме). Именно с нее выдерживаются уже упоминавшиеся признаки становящейся коммуникации, где отсутствует лидерство и стремление к суггестивности воздействия, резко растет роль невербалики в речи, ослабевает обычное стремление скрыть личностные комплексы и т.д. Основное же содержание этой фазы - постепенное центрирование на партнере надежд на избавление от личностных комплексов и решение наиболее болезненных проблем.

По представлениям автора, именно такие комплексы, данные в поведении через системы фобий и предубежденностей, и составляют основу личности. Уже поэтому «поиск» довольно близко подходит к самым интимным основам общения и может быть легко оборван по неосторожности. Пользуясь терминами М. Хайдеггера[14], на этой фазе восприятие происходящего показывает dasein-эффекты, интенциональное единство чувствования времени развертывания событий, включая сценарии будущего («vorwegsein») партнера и основ своей личности.

Иначе говоря, на этой фазе, - если, разумеется, она не обрывается, - возможна смена предубежденностей, заметная смена базовых ценностей, что не раз было сюжетом в художественной литературе, - например, беседа Ивана и Алеши Карамазовых в трактире, Лжедмитрия с Мнишек, Григория Мелехова с Михаилом Кошевым[15]…Подчеркнем еще раз – формирующаяся духовная близость (или искренний антагонизм) на фазе поиска необходимым, но не исчерпывающим индикатором имеет опредмечивание наиболее стабильных комплексов именно на партнере, как на символе возможного избавления от них[16].

Корректное описание следующей фазы с условным названием «эмпат-трассер» очень затруднено необходимостью уточнения нескольких специальных понятий, включая субмодальность, экзистенциальную тревожность, понятие самого «трассера» и др. Отметим лишь главное – на этой фазе внутри самой становящейся коммуникации возникает скрытое и, видимо, антагонистическое противоречие между растущей тревожностью, смутной боязнью утраты социальных ценностей и имиджей и возникающей инерцией «резонанса разумов», саморазвития коммуникации. Это прямо сказывается на порядке хранения информации о коммуникации в дальней памяти, провоцировании в дальнейшем соответствующих «коммуникофилии» или «коммуникофобии».

Относительно же еще более поздних стадий коммуникации, отмеченных на схеме центральным темным пятном, отметим лишь еще раз, что они как бы намекают на реальное существование редких, но очень интересных форм общения людей, совершенно не сводимых к общеизвестным и показывающих формальную возможность по-новому сплоченных социальных групп. Посильная помощь в этом - одна из главных и благородных задач социологии коммуникаций.

Таким образом, основное положение принимаемой модели природы духовных коммуникаций можно сформулировать так: коммуникации есть качественно особая форма духовности как одного из элементов духовной жизни общества. Разумеется, такое положение нуждается в конкретизации, подразумевает, как минимум, вопрос о сущности самой духовной жизни общества как субстанционального начала духовных коммуникаций.

Эта проблема давно и масштабно исследовалась в истории гуманитарного знания. Этапами такой истории были философия буддизма (“4 истины Будды”, постулирующие абсолютную разницу духовной жизни всего населения и элиты, занимающейся самосовершенствованием), даосизма (дополняющего предыдущий постулат тезисом о бездействии как высшем выражении духовности), софистов, выделяющих формирование впечатления как основу духовной жизни, универсальные по интеллектуальной мощи взгляды Сократа, Платона и Аристотеля, впервые давших законченные фундаментальные модели социального поведения, определяющего тип духовной жизни, акцентирование игровых аспектов общения, подчеркивающих бессмысленность жизни (tedium vitae - усталость от жизни) в стоицизме, у Боэция, в скептицизме.

В Средневековье центром изучения духовной жизни была идея теофании, непосредственного общения с Богом (Блаженный Августин, Фома Аквинский, П. Абеляр, Бонавентура, А. Кентерберийский), как особой, иррациональной духовности, критерия «правильности» тех или иных морфем духовной жизни общества. В Новое Время абсолютизируется роль интеллекта, рациональной стороны духовности, включая известные парадоксы и формулировку «вечных вопросов» И. Кантом («Что мы можем знать? Что мы должны делать? На что мы можем надеяться?»). Впервые собственно в рамках классической социологии вопрос о природе духовной жизни был поставлен М. Вебером в известной работе «Протестантизм и дух капитализма», где обосновывается субстанциональность, относительная независимость и собственная логика духовной жизни общества. Совершенно особые модели духовной жизни сформированы в ХХ в. Например, в экзистенциализме (Ж.-П. Сартр, А. Камю, Г. Марсель) акцентируется ценность поведенческого выбора как центра всей духовной жизни, в теории пассионарности Л.Н. Гумилева – принадлежность к этносу и его исторической судьбе, в интеракционизме (Дж. Мид) - символьные функции духовности и важность символьного подражания, в неофрейдизме (А. Адлер, К. Юнг, Э. Фромм, и др..) - предопределенность, «сценарность» духовной жизни, центром которой выступает бессознательное, в том числе «коллективное» (К. Юнг).

В целом же, в истории социологии можно выделить несколько подходов к очень непростой проблеме природы духовной жизни:

- сведение ее к особой, «надстроечной» сфере общества, законы которой определяются общественным бытием, хотя эта сфера оказывает мощное обратное влияние, причем такой механизм действителен и при социологическом анализе феноменов индивидуальной духовности (марксизм, социально-ролевые теории, интеракционизм);

- признание духовной жизни общества определяющей силой истории, некоторой незримой детерминантой, зависящей от глобальных причин (климат, географическое положение, уровень федерализма и др.) и являющейся регламентатором исторических событий («Абсолюная Идея» Г. Гегеля, младогегельянство, «теория вечного льда» Г. Горбигера, «Мировая Воля» А. Шопенгауэра и др.);

- выделение иррационального начала, постоянно генерирующего духовную жизнь на индивидуальном, групповом и макросоциальном уровнях: бессознательное З. Фрейда, «фаворский свет», «путь Богочеловека» в философии православия (Н. Бердяев, П. Флоренский, В. Соловьев);

- выдвижение гипотезы исторической «судьбы» нации как сущности духовной жизни общества, причем предметом социологии является попытка установить точку конкретного объекта на общем графике такого неумолимого движения наций от возникновения к закату (теория Л.Н. Гумилева, социал-дарвинистская традиция, восходящая к работам Г. Спенсера, «социология народов») и др.

Таким образом, единой концепции природы духовной жизни общества, опережающей другие по фундаментальности, проверяемости или хотя бы популярности до сих пор не сложилось. В любом случае, для понимания глубинной связи природы духовных коммуникаций и духовной жизни общества имеет смысл учитывать следующие зависимости:

- духовная жизнь общества есть естественный атрибут общества, выражающий субъектную меру последнего, меру разумности социального качества общежития вообще; иными словами, при любом подходе, она включает в себя любые продукты духовного производства - нормы, ценности, идеи, теории, произведения искусства и др. Более того, она подразумевает и мотивы такого производства. Духовные же коммуникации – редкий феномен именно духовности, как особой, девиантной, поисковой подсистемы духовной жизни;

- такая жизнь общества вовсе не тождественна духовности уже потому, что включает всякие духовные морфемы, а не только «положительные», как это иногда представляется. Духовные же коммуникации довольно редкое состояние индивидуального или группового сознания, дающееся с огромным трудом и только через постоянную сверку, осмысление стереотипов морали, групповых ценностей и нравственности, собственных представлений о должном;

- в отличие от духовных коммуникаций, духовная жизнь общества имеет несколько существенно отличающихся уровней организации - индивидуальный, групповой, макроуровень (институциональный), где, помимо общих, действуют ярко выраженные частные закономерности - например, групповые эффекты поведения, противоречия институтов духовной жизни (организации искусства, культуры, науки, религии);

- духовная жизнь общества отчуждена от собственно индивидуальной психики, она функционально ориентирована не на отдельного человека, а на воспроизводство всей системы социальных отношений, она является как бы информационной генетической подсистемой общества, хранящей интеллектуальный, ценностный опыт общежития людей. Духовная же коммуникация показывает высшие формы такого общежития, не только «продолжающие» цели обычного общения, но и диалектически отрицающие их;

- в духовной жизни общества, уже в силу ее колоссального масштаба, всегда есть довольно мощные возмущения, дисфункциональные процессы, например, та же духовность, противостоящая отчуждению коллективного бытия и жизни конкретного человека, процессы нейролингвистического программирования поведения людей средствами масс-медиа и др. Иными словами, процессы этой жизни скрытно, имплицитно содержат свое отрицание – возможность духовной коммуникации. Естественной альтернативой таким возможностям являются довольно странные, но сейчас уже явно просматривающиеся процессы виртуализации духовной жизни общества при одновременном росте мощности попыток жесткого управления такой виртуализацией;

- при социологическом изучении любых форм духовной жизни общества приходится прямо учитывать целый ряд иных атрибутивных свойств: опосредованность любых форм такой жизни культурной эпохой, нормативностью групповых ролей, ментальностью, механизмами социального заказа, «ангажемента», стереотипами гражданского и социального поведения, тогда как для исследования духовных коммуникаций все эти факторы имеют смысл лишь на ранних стадиях их саморазвертывания.

Таким образом, духовную жизнь общества можно определить как нематериальную, охватывающую одновременно процессы и мотивации, и самого духовного производства, и бытие форм его результатов, информационно-ценностную систему воспроизводства социального качества, самой возможности человеческого общежития.

Логика собственно духовных коммуникаций между людьми представляет собой «зерно инакобытия», погребенное в недрах этой колоссальной субстанции духовной жизни народа. Пользуясь известной метафорой Г. Гегеля, оно одновременно вырастает из этой почвы, и, самим своим удивительным качеством, отрицает свое происхождение.

Подчеркнем еще раз: «инакобытийность» духовной жизни, данная именно в кластере (но не системе, поскольку связи между отдельными духовными коммуникациями весьма слабы и противоречивы) духовных коммуникаций не является случайным периферийным элементом социальных взаимосвязей. В пользу этого тезиса можно привести следующие, как минимум, аргументы:

- движение (далеко не всегда развитие) жизни общества подразумевает расширенное воспроизводство «очагов сложности» социальных взаимосвязей; огромная же сложность духовных коммуникаций не подвергается сомнению ни одним из известных автору исследователей;

- очевидная мощь и размах собственно социально-политического движения социума должны подразумевать и достаточно жесткое диалектическое самоотрицание, и духовные коммуникации - одна из морфем такого самоотрицания;

- сложившиеся отношения классических групповых и девиативных поведенческих норм всегда подразумевали «умение» социума воспроизводить особые ролевые «ниши» для девиантов; девиативность духовных коммуникаций, таким образом, подразумевается, а не отрицается в духовной жизни общества;

- по представлениям автора, одной из скрытых, нерекламируемых функций социально-политического управления является функция поисковая, функция апробирования сложнейших методов психологического управления на тех областях духовной жизни, которые ранее считались заведомо стихийными. В этом смысле, духовные коммуникации являются еще и объектом постоянного управленческого эксперимента.

Все это показывает, видимо, фундаментальную важность характеристики духовных коммуникаций еще и как скрытого, но необходимого самоотрицания базового отчужденного алгоритма духовной жизни общества на уровне человеческой души.

Впрочем, и такой «онтологический адрес» весьма приблизителен, учитывая всю безумную сложность психических процессов, далеко не все из которых имеют прямое отношение даже к формированию самого мотива коммуницирования.

Таким образом, для понимания природы и атрибутов таких коммуникаций необходима и модель возникновения самого мотива самоотрицания, собственно привычки к ценностям социального поведения в ходе становящейся духовной коммуникации с кем-либо. По представлениям автора, исходной точкой анализа индивидуальных механизмов вступления в духовную коммуникацию является особое состояние человеческой воли.

Выбор именно воли объясняется рядом соображений:

• анализ воли как подсистемы процессов осуществления поведенческого выбора позволяет прикоснуться к диалектике фундаментального по значимости перехода «неосознанное - осознанное» в возникновении самого мотива коммуницировать;

• изучение сложных и масштабных психических механизмов воли позволяет, в случае удачи, выработать представления о личностном начале коммуникации вообще.

Относительно воли автор придерживается довольно специфических взглядов, прокомментировать которые было бы целесообразно для дальнейшего исследования.

Существует достаточно много фундаментальных подходов к природе воли. Согласно эмоциональной трактовке Т.А. Рибо, воля возникает как стремление продлить удовольствие, по мнению Э. Меймана, воля есть сторона интеллекта, выражающая необходимость рациональной взаимосвязи «мотив-действие», что вызывает у автора бихевиористские ассоциации, в волюнтаристской теории В. Вундта воля вообще есть фундаментальная характеристика личности вообще; напомним, что в философии А Шопенгауэра воля, напротив, полностью внеличностна, и сознание лишь «оформляет» доличностный выбор; существуют и чисто физиологические трактовки, сводящие волю к сложным условным рефлексам и полумистической топологии мозга и т.д.[17]

Отметим, впрочем, безнадежную однозначность представлений о существовании некоего полумистического «включателя» духовных коммуникаций, находящегося где-то «внутри воли». Такое представление вряд ли верно уже потому, что, логически рассуждая, кроме выключателя, должен быть и находящийся вне него пользователь; человек же вовсе не «пользуется волей»; в этом смысле, воля и есть сам человек.

Приходится признавать парадоксальную роль воли в формировании мотивов духовных коммуникаций. С одной стороны, воля должна обеспечивать приоритет социальных решений над любыми иными; иначе говоря, воля должна обеспечивать фундаментальность, приоритет ценностей социального поведения для огромного большинства людей. Эти люди, чье поведение является гарантом воспроизводства государственности, должны, в критическом большинстве жизненных ситуаций стремиться к престижным социальным ролям, богатству, славе, карьере.

С другой же стороны, упоминавшаяся логика самоотрицания духовной жизни должна воспроизводить и фоновую экзистенциальную тревожность, иногда, особенно в России, доходящую до уровня «черной тоски», которая необходима для того, чтобы включение в социальные роли не было бы абсолютным, исключающим полезные девиации. Разумеется, обе такие ориентации необходимо характеризовать и через их единство, данное в общей структуре воли, и через противоречие между ними, причем иногда настолько мощные, что иногда нормальные механизмы воли блокируются, происходит так называемая «сшибка ценностей», зачастую заканчивающаяся ступором, психическим шоком.

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|