- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

В ГОСПИТАЛЕ

На войне случается самое невероятное. Дягилев и Бубякин не знали главного, и даже Гуменник не нашел нужным рассказать им, что произошло с Наташей. Раздробило плечевую кость, потеряла много крови – вот и все. Но трагедия была намного страшнее.

Когда Наташу в беспамятстве принесли на медицинский пункт и, разрезав бритвой полушубок, сняли его, военфельдшер Лыков остолбенел: в грудной мышце раненой застряла мина от ротного миномета. Военфельдшер даже протер глаза: но оперенный хвост маленькой мины торчал по‑ прежнему. Стоит раненой сделать неосторожное движение… и взрыв. Такого в его практике еще не случалось!

Впервые в жизни Лыков растерялся. Он прямо‑ таки не знал, что предпринять. На всякий случай распорядился, чтобы медсестры покинули землянку. А сам стоял, бледный как полотно. Что делать? Что делать? Он не мог отойти от раненой ни на шаг и в то же время должен был действовать. Следовало срочно обработать рану, остановить кровь. А если взять и выдернуть мину?..

Снаружи возникла какая‑ то возня. Дверь распахнулась, и в клубах холодного пара в землянку ворвался танкист Кайтанов. В шлеме, в теплом ватнике. Лыкову до этого приходилось иметь дело с Кайтановым: осенью, когда фашисты перешли в атаку на высоту Глиняную, Кайтанов на своем танке врезался в гущу гитлеровцев. Он дрался до последнего. Его вытащили из горящего танка. Страшные шрамы изуродовали красивое, молодое лицо. И сейчас он был страшен, с красными слезящимися веками, с багровыми буграми на щеках, с выгоревшими бровями.

– Назад, назад! – закричал Лыков. – Мина…

Но оказывается, Кайтанов уже прослышал о мине от медсестер.

– Затем и пришел… – процедил он мрачно сквозь зубы. – Где мина?

Лыков невольно отстранился.

Танкист смело подошел к раненой, несколько мгновений вглядывался в ее лицо, потом спросил тихо:

– Наталья Тихоновна, вы слышите меня? Я Кайтанов… тот самый… Саша Кайтанов…

Она застонала.

– Жива… – проговорил Кайтанов удовлетворенно. – Такие не умирают.

Он хладнокровно взял мину за торчащий хвост стабилизатора и повернул его. От неожиданности военфельдшер Лыков кинулся к двери. Но сразу опомнился, остановился. Танкист спокойно держал мину в руке. Мина как мина…

– Займитесь своим делом! – сказал он Лыкову резко и вышел из землянки.

Лыков был пристыжен. Оказывается, все так просто… Но в душе он был бесконечно благодарен Кайтанову, сильному, мужественному человеку. Выручил. Можно сказать, спас… Молодчина! Оказывается, если повернуть невзорвавшуюся мину…

Да, Наташа потеряла много крови. И конечно же, была тут и вина неопытного военфельдшера, который еще вчера был студентом третьего курса медицинского института. Он растерялся. Да и любой на его месте растерялся бы, убежал куда глаза глядят.

«Я Кайтанов… тот самый…» По всей видимости, эта девушка и танкист были знакомы раньше? А возможно, он хотел сказать совсем другое: крепись, мол! Я горел в танке – и ничего, выжил!.. О Кайтанове писали в газетах, его имя было известно многим. Он сделался как бы символом мужества, храбрости. Теперь вот на всю жизнь останется с красными буграми на лице. А сколько той жизни на войне?..

Оказавшись на передовой, в самой гуще боев, Лыков старался выработать в себе хладнокровие. И если в первые дни вздрагивал при взрыве каждого снаряда, то постепенно пообвык, на взрывы перестал обращать внимание, вид крови не вызывал больше приливов дурноты. Раненые шли через его руки беспрерывным потоком: каждому требовалась срочная помощь. Особо тяжелых отправляли в Ленинград, в госпиталь. Наташа Черемных, знаменитый снайпер, принадлежала к этой категории тяжелораненых. Лыков от всего сердца жалел ее и думал, что без ампутации руки не обойтись. Такая красивая – и без руки… Зачем берут на передовую женщин? Пусть работали бы в тылу или на крайний случай в госпиталях, прачечных, поварами. Да мало ли дел, которые мужчины могли бы передать женщинам. Нужна срочная ампутация руки… Без этого не обойтись. Нельзя. Заражение крови…

И снова Лыков находился в растерянности. Пока медсестры обрабатывали глубокую рваную рану, он метался из угла в угол, все не мог принять решения.

Когда она пришла в сознание, сказал:

– Придется ампутировать руку!

Удар был слишком сильный. Она рванулась, свалилась с топчана, закричала:

– Ни за что!.. Не смей… Я знаю, как мне умирать. Не смей…

И потеряла сознание.

Лыков поднял на ноги весь медсанбат. В конце концов главный хирург распорядился: срочно эвакуировать в госпиталь, в Ленинград…

Так она оказалась в Ленинграде. Руку ей оставили. Но с поправкой дело шло плохо.

Она не знала, жив ли Дягилев, так как вестей из Пулкова не поступало: наверное, там сейчас было не до нее.

– Когда меня выпишут? – спросила она у хирурга. – Мне срочно нужно в Пулково.

На губах врача появилась болезненная улыбка.

– Вам придется подождать. Ну а что касается фронта, то, должен прямо сказать, Наталья Тихоновна, вы отвоевались. Комиссуем…

Она не поверила:

– Рука‑ то левая!

– Я сказал. Левую еще нужно оживить. А на это могут уйти месяцы и месяцы, а то и годы.

Она рассердилась. Он что, смеется над ней, этот седоголовый майор? Бывали ранения потяжелее, и тогда возвращались на передовую. Взять хотя бы того же Кайтанова… весь обгорел. Ожоги третьей степени. Черную кожу с руки сняли, как перчатку. А выжил и воюет… А Бубякин…

Ей как‑ то пришлось разговориться с этим симпатичным Кайтановым, еще до того осеннего дня, когда его вытащили из горящего танка. Танкисты наведались в гости к снайперам. Высокий, подчеркнуто стройный старший лейтенант откровенно приударил за Наташей. Он делал это как‑ то мило, изящно. Все больше восхищался ее снайперскими успехами и точным глазомером.

– А я ведь тоже геолог! – неожиданно заявил он. – Закончил геологический техникум. Практику проходили на Алтае.

Она решила, что он дурачит ее, и резко спросила:

– Чем миаскит отличается от сиенита?

Он расхохотался, ухватился за тощий живот.

– Сразу же экзаменовать? Да, я Соболевского знаю от корки до корки. Ну, а что касается миаскита, то, как мне кажется, он принадлежит к группе нефелиновых сиенитов. Вот зачетная книжка: ставьте пятерку!

И он в самом деле вынул из полевой сумки старую зачетку, заставил‑ таки Наташу поставить в свободной графе по минералогии пять и расписаться. Она выставила оценку и замысловато расписалась: «Искательница сибирских алмазов, в просторечье „еловая шишка“, боярыня‑ снайпер Морозова».

– Ну, вот я и заручился авторитетом знаменитости. Вы верите в сибирские алмазы, а я верю в вас. Такая найдет все, что захочет!

Он был веселым парнем и, признаться, понравился ей. Ни Лыков, никто другой не удосужился рассказать ей о том, как этот Кайтанов, оказавшись на очередных процедурах и узнав о ранении Наташи, о мине, кинулся в операционную.

…Она лежала в палате, пропахшей лекарствами, разговаривать с соседками, тоже ранеными, желания не было. И вообще ей хотелось умереть. Жизнь кончена! Калека… Странно… Еще совсем недавно она приказывала, повелевала, натаскивала новичков, и вот ее фронтовая жизнь оборвалась. Рука висит плетью, парализованы какие‑ то нервы, и придет ли все в норму, даже врачи не могут сказать ничего определенного.

Конечно же, такая она не нужна никому. Она написала письмо Гуменнику, так как даже мысленно не могла вырвать себя из фронтовой обстановки, справилась о Дягилеве, о других бойцах. Старалась, чтоб письмо было ровным, спокойным. Ее переживания – это ее личное дело, о них никто не должен догадываться. На войне всякое случается, даже убивают. А она, по сути, легко отделалась: ведь руку могли и отрезать… Гуменник откликнулся сразу. К счастью, все живы‑ здоровы, ребята ждут ее, не дождутся. Особенно бушует Бубякин, изыскивает всяческие способы, чтобы вырваться в Ленинград и проведать ее. Группой теперь командует Гей‑ Люссак, он же Дягилев. Командир из него толковый. Возможно, в скором времени его отпустят с передовой в Ленинград, и он, конечно же, навестит ее в госпитале «Англетер»…

Эта весточка придала ей силы. Значит, он жив… Замещает ее… Очень правильно распорядился Гуменник. Группа снайперов в надежных руках. Возможно, его отпустят в Ленинград, и он приедет… Во всяком случае, он настойчиво просится в город. Хоть на несколько часов…

Впервые за все госпитальные дни она почувствовала себя счастливой. Разумеется, ей не хотелось, чтобы он увидел ее больной, обезволенной… Но ведь можно и не распускаться… Собрать волю в узелок. Да, вид у нее неважнецкий… И все‑ таки она страстно желала, чтобы он зашел к ней в палату. Ведь с некоторых пор в ее мыслях остался он один. Как якорь духовного спасения.

Теперь‑ то она поняла, что любит. Хотелось уткнуться лицом в его китель и поплакать. По‑ детски. Он все поймет. Николай ее любит, она знает это. В их любви есть что‑ то особенное, чистое, как родниковая вода. Эта любовь навсегда. Говорят, такая встречается очень редко. Ей просто повезло. Повезло… глупое слово. В любви не может везти или не везти. Везет в игре.

Ее кровать стояла у окна. По ночам не спалось. Она садилась, опираясь на подушку, смотрела на пустынную улицу. Смотрела сквозь бумажные кресты, наклеенные на стекла. Небо резали синие лучи прожекторов, иногда стучали зенитки. Над городом висели призрачные, молчаливые тела аэростатов заграждения.

Мысли текли сами по себе, приходили из потаенных глубин памяти без малейшего усилия. Совсем недавно ее собственная жизнь представлялась ей особенной, полной загадочного смысла. Теперь романтическая дымка рассеялась, нужно было трезво определить свое будущее.

Конечно же, когда ее выпишут из госпиталя и комиссуют, она все равно останется в Ленинграде. Пусть голод, дистрофия… Уходить отсюда нельзя. Здесь он всегда сможет найти ее…

Конечно, о занятиях геологией пока нечего и думать. Какая уж тут геология, когда люди мрут от голода, фашисты беспрестанно бомбят город. Больных до отбоя воздушной тревоги уводят в подвалы. Горят здания и машины, бьют зенитные орудия и пулеметы. Наши истребители непрерывно дежурят в воздухе.

И так изо дня в день. Изо дня в день. Конца этому не предвиделось. Ночью немцы сбрасывали на парашютах осветительные ракеты. Они целую вечность висели над крышами и казались хищными глазами, высматривающими добычу.

Когда охваченный дымом и пламенем «юнкерс» или «фокке‑ вульф» падал на крыши или прямо на улицы, об этом мгновенно узнавал весь Ленинград. Трансляция работала бесперебойно. Люди привыкли ко всему, даже к смерти, перестали бояться ее и даже днем без страха выбегали из квартир, чтоб наблюдать за воздушным боем.

Ей почему‑ то почти каждую ночь снился отец. У него был ласковый взгляд, он гладил маленькую Наташку по голове, говорил что‑ то непонятное и возвышенное.

Она боялась этих снов, и теперь, когда отца уже давно не было в живых, пыталась понять его. Они вместе с матерью, рука об руку, совершали свой жизненный подвиг, оба были энтузиастами. Им обоим просто не повезло. Почему они погибли? Это так несправедливо… И Теплухин погиб. В общем‑ то, нелепая смерть. От спешки, от непродуманности, от слепой жажды открытия. И отец и Теплухин вели себя не как ученые, а как джек‑ лондоновские золотоискатели – безрассудно, полагаясь на счастливую звезду.

Она, наверное, унаследовала от отца его авантюрный дух. А теперь вот наказана за свое ухарство. Могла погубить и Дягилева, крупного ученого‑ физика. В людях слишком долго живет детская бесшабашность…

Ей невыносимо захотелось увидеть Николая. Даже всплакнула от чувства одиночества. Скорее бы!..

Но через все несчастья она несла в себе свою неизбывную страсть к тому делу, которому изначально решила посвятить жизнь, – к геологии, к ее проблемам. Странно устроен человек: даже в самой тяжелой обстановке он не забывает того дела, которое как бы составляет стержень его жизни. Художник Брюллов, зная о том, что скоро умрет, торопился дописать свою страшную картину «Всепожирающее время». По свидетельству критика Стасова, на картине изображено само время, которое безжалостной косой косит и великих и малых.

Она осмысливала идеи Теплухина, мечтая со временем широко оповестить о них мир. Она слишком хорошо знала свой далекий якутский край, верила в алмазы и кимберлитовые трубки, в древнейшие магматические очаги на больших глубинах, связывая с ними будущие невероятные открытия.

Когда закончится война, когда все определится, она все свои исследования посвятит Якутии, она выявит те самые крупные геологические структуры, представление о которых зарождается у нее в голове.

Неужели война никогда не кончится?..

Теплухин не ошибся: то был алмаз. Великолепный алмаз. То ли в шутку, тот ли всерьез Иван Григорьевич назвал его «Наташа». А надо было бы назвать «Данила», в честь старого якута. Куда все‑ таки девался камень?

Два года назад она была в Якутии, пыталась собрать как можно больше сведений у местных жителей об алмазах.

Что бы там ни говорил Трескунов, она верит в сибирские алмазы, верит и в то, что ей суждено открыть их. Ну а что, если Козюкова присвоила себе этот алмаз? Николай прав: это тягчайшее преступление перед государством. Сейчас, когда страна захлебывается в крови, на алмазы можно было бы купить за границей хлеб, оружие… А эта красивая обывательница зажала алмаз в кулак, прячет его от людских глаз, любуется им, как пушкинский скупой рыцарь. А ее муженек Трескунов всячески старается развенчать все утверждения о сибирских алмазах. Умотали куда‑ нибудь в благодатные края, где нет затемнения… И алмаз увезли…

Сейчас она их люто ненавидела, и Козюкову и Трескунова. Ей просто непонятны были такие люди с их чудовищным эгоизмом. Даже от славы первооткрывателей отказались. Да и какие они первооткрыватели?! Первооткрыватель Теплухин. Первооткрыватели якут Данила, отец…

Если бы ей удалось подтвердить свою гипотезу о сходстве магматизма Сибирской платформы с магматизмом Южной Африки, так небрежно отброшенную Трескуновым!..

Она основывалась на обследовании тех самых пород, которые экспедиция Теплухина (но уже без Теплухина) все‑ таки привезла в Ленинград. Их трудно было разыскать в подвалах, эти образцы, заброшенные, никому не нужные. Но она нашла их и сделала для себя открытие: некоторые породы в самом деле по строению и составу имели большое сходство с кимберлитами Южной Африки! Однако ей почему‑ то не поверили, высмеяли.

В институтские годы она, собственно говоря, и занималась кимберлитом. Прочитала все о кимберлитовых трубках – вулканических трубках взрыва, расположенных близ разломов глубокого залегания, изучала редкие образцы. Порода состояла в основном из оливина, пиропа, пироксена.

Она решала не только сугубо геологическую задачу. Хотела знать наверное: не ошибся ли Теплухин, приняв голубой кристалл за алмаз? И чем больше она углублялась в проблему, тем сильнее зрело убеждение: он прав! Она собственными глазами видела, как Теплухин передал камень Козюковой. Зачем бы ему брать драгоценный камень с собой? Алмаз присвоили – в этом она больше не сомневалась. Присвоили – значит, украли у народа.

Она станет ученым‑ алмазником. Докажет свою правоту, правоту Теплухина, а заодно изобличит воров. К таким следует быть беспощадной.

Жить стоит. Хотя бы для этого…

В ее тягостной госпитальной жизни блеснул светлый лучик: Гуменник переслал письмо от неизвестной девушки, которая назвала себя Женей. Судя по письму, они были одногодки. С фотографии на Наташу смотрело милое округлое лицо. Глаза под тонкими дугами бровей ласково светились, и улыбка у Жени была добрая, приветливая. Женя восхищалась подвигами Наташи, о которых вычитала в газетах. Она доверительно рассказывала о себе – в детстве увлекалась астрономией, после окончания средней школы стала студенткой Московского университета. Она писала, что хотела посвятить жизнь астрономии, возглавляла «отдел Солнца» во Всесоюзном астрономо‑ геодезическом обществе, обрабатывала многолетние наблюдения за солнечными пятнами. Ее труды не пропали даром, в ученом мире ее заметили. Университет, кстати, окончить так и не удалось: Женя добровольно ушла на фронт, в авиацию. Окончила летную школу, сейчас назначена штурманом звена самолетов в полку ночных бомбардировщиков, который целиком состоит из женщин. Они узнали о ранении прославленного снайпера, защитницы Ленинграда, Натальи Черемных, и хотят с ней переписываться.

Наташа была растрогана, даже всплакнула. Почему она не пошла в летную школу? Наверное, судьба сложилась бы по‑ иному. В военкомате решили: раз сибирячка, значит, готовый снайпер! Почему? Стрелять‑ то по‑ настоящему она научилась не в Сибири, а здесь, на фронте. Пришлось держать марку сибирячки. А теперь она просто инвалид войны.

Она долго думала о неизвестной девушке Жене, боевой путь которой, по сути, только начинался. Что ждет ее? Какое у нее хорошее лицо… И наверное, есть молодой человек, вздыхающий по ней. Лежит где‑ нибудь в траншее, бьет врага и вздыхает… Милая, дорогая Женя! Тебе очень идет летная форма. Она придает тебе солидность. Этот свитер, выглядывающий из‑ под реглана, очки на шлеме… Все прочно, по‑ настоящему.

Очень часто по утрам Наташа вынимала из планшетки фотографию Жени, смотрела на нее, думала. О чем? О многом. Почему, например, человек бросает любимые научные занятия, звезды и необъятность Вселенной и идет на фронт? «Я хочу посвятить свою жизнь науке, и я это сделаю… – писала Женя. – Но я комсомолка, и общее дело мне дороже. А это общее дело сейчас – война».

Наташа ответила далекой боевой подруге: «Я очень хочу увидеть тебя. После войны мы должны обязательно встретиться…»

«Какая ты в жизни, милая, симпатичная Женя? От твоего простого личика исходит обаяние, и письмо твое твердое, без ненужных сочувствий и жалости. Наверное, ты не сомневаешься, что я скоро вернусь в строй…»

ПРЕЖДЕ ЧЕМ УЙТИ НАВСЕГДА…

На улице уже чувствовалась весна. В следах от сапог оставалась желтая вода. Снег сделался рыхлым, грязным. Холодно‑ лучистое солнце будто заиндевевшее небо… С канала тянуло теплой сыростью. Стволы лип казались набухшими. В конце пустынной аллеи на скамейке сидела молодая женщина, одинокая, нахохлившаяся. Он прошел мимо, и в памяти остался только грустный взгляд женщины. Большие, хрустальной прозрачности глаза. Кого она ждет? А может быть, и не ждет никого…

Дягилев остановился. Ему хотелось сразу же, немедленно броситься в госпиталь. Она даже не подозревает… Да, сегодня он скажет все… Он скажет о своей любви. Что из того, что она любит другого? Она должна знать. А потом он уйдет. Возможно, даже не вернется, как не вернулся тот, другой. Ну и пусть. Зато она будет знать. Ведь важно, чтобы она знала…

Все же он подавил это страстное желание и повернул к институту, а не к гостинице «Англетер», которая уже виднелась впереди. Там, в институте, профессор Суровцев. Сообщить о своем открытии… В конце концов старик все поймет. Он наверняка уже все понял здесь, в голодном, застывшем городе.

Николай поймал себя на мысли, что вовсе не за тем торопится, чтобы увидеть профессора, чтобы порадовать его своим открытием, а главным образом затем, чтобы передать ему вещевой мешок, набитый сухарями. Подарок целого подразделения. Изо дня в день откладывали они жалкие кусочки, чтобы тот неведомый профессор мог жить, мыслить… Они наслушались от Дягилева о профессоре и жалели его. Поступок Суровцева расценивали как подвиг. Очень часто просили: «Расскажите о профессоре». Все они были далеки от науки, слабо разбирались в тех проблемах, которые волновали Дягилева и Суровцева, но они знали одно, для того чтобы жить, думать, создавать машины, нужно есть. Нужны обыкновенные сухари, позеленевшие от влаги.

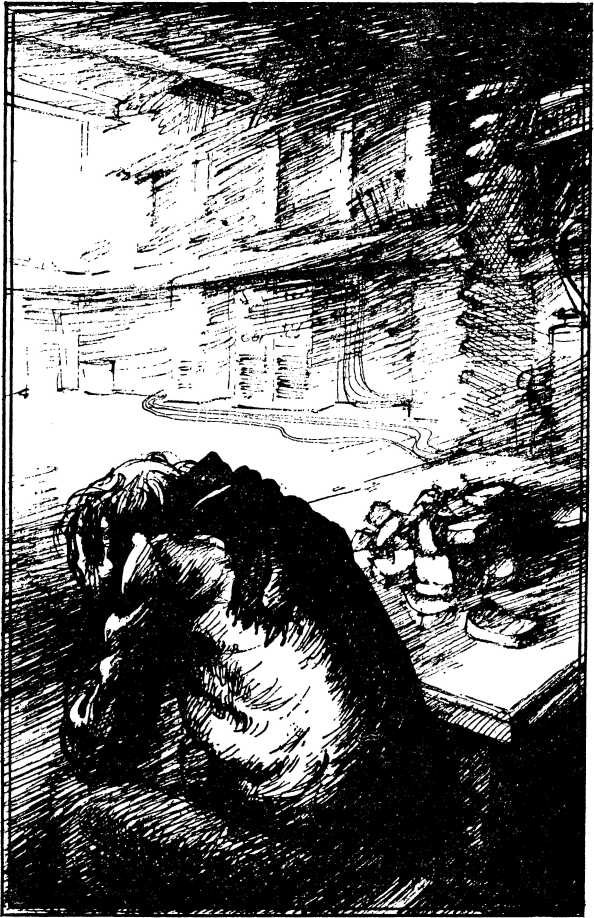

…Обширный зал физической лаборатории чем‑ то напоминал цех завода. Массивные балки перекрывали потолок, вдоль стен тянулись галереи, где размещалась различная аппаратура и распределительные щиты с приборами и рубильниками. Толстые провода в металлической оплетке расползались по бетонному полу. Под галереями были смонтированы батареи конденсаторов. Сквозь темно‑ серый дырчатый кожух выпрямителя поблескивали мощные ртутные лампы.

Большую часть пятиэтажного здания занимал высоковольтный генератор. Свет проникал в узкие окна, похожие на бойницы, беспокойно переливался на толстых керамических колоннах, поддерживающих медные шары‑ кондукторы, золотил ребристое коричневое туловище ускорительной трубки. Огромные медные шары, горящие пунцовым огнем, казались двумя потухающими солнцами; маленькими звездочками вспыхивали металлические шарики‑ разрядники.

Особенно сильное впечатление производила вся эта обстановка большой лаборатории во время опытов: тревожно гудел высоковольтный трансформатор, зажигались зеленые и красные индикаторы. Один за другим включались рубильники. Гул нарастал и нарастал, переходил в сплошное однообразное жужжание. В воздухе появлялось что‑ то зловещее, грозовое. И это грозовое исходило от таинственно сияющих красных шаров, между которыми вот‑ вот должна с оглушительным треском проскочить синяя молния, и от высокой, как маяк, ускорительной трубки на бетонном цоколе. В этой громоздкой, но хрупкой установке из стекла, металла и фарфора рождалась энергия чуть ли не в десять миллионов вольт.

Но сейчас установка бездействовала. Молчаливо стояли вакуум‑ насосы, не суетились лаборанты в резиновых сапогах и перчатках, никто не записывал показаний измерительных приборов. Печать заброшенности лежала на всем.

Особенно угнетала тишина. И может быть, от этой ненастоящей городской тишины все окружающее казалось чем‑ то нереальным, призрачным. Дягилев был совершенно один в огромном здании, боялся кашлянуть, чтобы не нарушить царствовавшего здесь покоя. Он сидел на табурете и смотрел на окна, откуда столбами падал свет. На стекла были наклеены крест‑ накрест белые полоски бумаги. Кто их наклеил? Должно быть, старый Карл. Белые бумажные кресты, словно неведомые иероглифы или же раскоряченные человечки с поднятыми руками. И каждый такой иероглиф кричал, вопил: «Война! Война!.. »

Занятый своими невеселыми думами, Дягилев будто застыл, растворился в тяжелой тишине. Проходили часы, а никто не появлялся.

Наконец послышалось шарканье ног. Он увидел Карла. Старик шел согнувшись, что‑ то бормотал себе под нос. На лаборанте были все те же байковые панталоны и фланелевая куртка. Но прежнее благообразие в облике отсутствовало. Седые баки безжизненно висели.

– Карл!

Старик остановился, уставился на Николая бессмысленным взглядом. Дягилеву стало не по себе.

– Где Константин Федорович?

Карл все смотрел и смотрел, будто припоминая что‑ то, нахмурился.

– Посторонним вход запрещен! Профессор запретил. Ценное оборудование… высокий потенциал…

– Ты не узнаешь меня, Карл? Где Суровцев?

Лаборант ответил спокойно, словно произнес давно заученные надоевшие фразы:

– Я же объяснял! Профессор умер. Мы очень голодали. Прошу оставить нас в покое. Профессор не может вас принять.

Николай почувствовал приступ тошноты.

– Когда умер?

– Было очень холодно. Хотелось есть. Хлеба не было. Ничего не было. – И лаборант неожиданно улыбнулся с выражением какого‑ то превосходства над пришельцем: – Видите ли, он никого больше не принимает… Велел охранять. Ведь не вечно же война…

Дягилев поднялся. Здесь больше нечего было ждать. Но прежде чем уйти, снял мешок с ржаными сухарями, развязал, высыпал сухари на пыльный стол. Они лежали ноздреватые, слегка заплесневелые.

– Это тебе, Карл.

Немец посмотрел на сухари, стал осторожно трогать их высохшим желтым пальцем, разглядывать на свет.

– Хлеб! Броут!.. – проговорил он с воодушевлением. – Это мне?

– Тебе, Карл.

На лице старика появилось осмысленное выражение. Как помнил Дягилев, такое напряженно‑ возвышенное выражение появлялось у Карла во время трудных экспериментов. Неожиданно седая голова задрожала, Карл сел на табурет, обхватил голову руками.

Дягилев тихо вышел из лаборатории.

У гостиницы «Англетер» он перевел дух. Значит, Суровцев умер… Умер, умер!.. Кому теперь нужна строгая фокусировка частиц? Может быть, безногому Лаару? Есть ли смысл в тихом упрямом подвиге старого профессора?.. Зачем он умер?..

И снова Николаю стало мерещиться, будто очертания мира сделались зыбкими. На сердце кипела горечь. Совсем недавно ему рисовалась другая картина. Он и Суровцев один на один сидят в пустынной лаборатории. Константин Федорович все такой же. Немного суровый, воинственный. Правда, природная доброта берет верх, и он, размягченный событиями последних месяцев, говорит, как всегда, чуть высокопарно и в то же время проникновенно: «А ля герр ком а ля герр» – это значит: «На войне, как на войне».

Но это несбывшееся. Как и многое другое.

И надежды, и планы, и безграничные перспективы, грядущие споры с профессором Суровцевым, дружная семья исследователей, вновь собравшихся под крылышком у своего патриарха… Всего этого не будет. Осталось лишь ожесточение. Да мысль по инерции все еще продолжает работать в прежнем направлении.

Встреча с Наташей была совсем не такой, как представлялось. Она будто бы и не обрадовалась приходу Николая. А может быть, ей просто не хотелось, чтобы он видел ее пришибленной, упавшей духом. Он сразу даже не узнал ее: тонкое, зеленоватое, непривычно отчужденное лицо, совсем не ее лицо. Даже выражение глаз изменилось. В них появилось нечто мертвенно‑ равнодушное. Приторно‑ сладкий запах слипшихся бинтов. Должно быть, рана до сих пор причиняла ей нестерпимую боль. Наташа морщилась, закусывала губу.

В номере, превращенном в палату, кроме нее, находились еще пять‑ шесть женщин, настороженно‑ молчаливых, с тяжелыми фиолетовыми веками. Правда, появление Дягилева вызвало у них какой‑ то интерес. Они повернули головы и уставились на него. Только мерцали огромные, как на иконах, глаза. У Николая было ощущение неловкости, словно он в чем‑ то провинился перед этими женщинами.

– Рука, – сказала Наташа. Губы дрогнули, как у маленькой девочки. – Скорой поправки не обещают. Хотят совсем демобилизовать. Говорят, отвоевалась…

Он не знал, чем утешить. Здесь невозможно было начать интимный разговор, открыть то сокровенное, с чем пришел. Женщины явно прислушивались к каждому их слову. Дягилев попытался намекнуть, что, возможно, в скором времени отправится на выполнение трудного задания. Об этом не следовало говорить. И все же он намекнул. Ведь не исключалась возможность, что они встречаются в последний раз. Впереди тяжелая неизвестность. Кто может в подобной ситуации предвидеть, предполагать? Он как бы заглянул вперед и, уже не обращая внимания ни на кого, судорожно выговорил:

– Ты должна знать: я люблю тебя. И мне вовсе не важно, как ты отнесешься к моим словам… То есть мне важно, но, учитывая…

Он запутался и замолчал.

Она провела здоровой рукой по его волосам и усмехнулась тихо, вкрадчиво, как тогда в астрономической башне.

– Я знаю. Господи, какой ты глупый и неуклюжий!

Она порылась под смятой подушкой, вынула вчетверо сложенное письмо, протянула Николаю.

– Прочти. Это от того астронома… Разыскал. Зовет к себе.

У Дягилева на лбу проступил ледяной пот.

– Зачем? Меня твой Назарин вовсе не интересует! – почти выкрикнул он. Хотелось подняться и сразу же уйти. К чему пустые слова? К чему признания?

– Это касается и тебя, – сказала она строго, и он вновь уловил в ее голосе начальнические нотки.

Он прочел. Наташин друг сообщал, что с первых дней войны их эвакуировали в Алма‑ Ату, где он в кругу старых заслуженных астрономов составляет в настоящее время каталог звезд двадцатой величины. Это очень важно, и, кроме того, прославленные астрономы оценили его талант, относятся как к равному. Он пытался разыскать ее, чтобы вызвать сюда, но долгое время не мог напасть на след. Совершенно случайно встретил Трескунова Сергея Сергеевича и узнал, что способная ученица Трескунова Черемных на фронте. Был потрясен, представив, какая опасность угрожает ей каждую минуту. Во имя любви она должна бросить все и приехать в Алма‑ Ату. Если она этого не сделает, он бросит к черту все каталоги и сам попросится в окопы. Во всяком случае, он и Сергей Сергеевич предпринимают самые энергичные меры, чтобы вызволить ее с фронта. Охотиться на мамонта – не женское дело.

– Что ты обо всем этом думаешь? – спросила она.

Он провел ладонью по надбровным дугам. Сразу как‑ то успокоился, точно отгородил себя от всего. От него требуют объективного отношения. Будто он не человек, а бесчувственное бревно, арифмометр. Есть некая фальшь в таком положении, когда ты должен относиться к своему сопернику с самоотверженным великодушием, оправдывать его себе же во вред. И все лишь для того, чтобы она оценила твое благородство, а в результате оставила тебя с носом. Это уже въелось в душу. Откуда оно взялось, из каких романов? Почему бы не назвать того типа, вообразившего себя чуть ли не Прометеем науки, его собственным некрасивым именем? Конечно же, его эвакуировали… Все в порядке вещей. Может быть, и он, Дягилев, совершил ошибку, бросив престарелого Суровцева на произвол судьбы, поддался мучительному зову долга?.. Нет! Ошибки не было.

Но традиция настолько въелась в душу, что Дягилев сказал именно то, что она и ждала от него.

– Может быть, он и прав, твой Назарин. Ведь вы любите друг друга. Не зная всех обстоятельств, я не могу быть ему судьей. И, кроме того, должен же кто‑ то подсчитывать все эти звезды.

Однако Наташа, по‑ видимому, ждала совсем другого ответа. Поддерживая здоровой рукой забинтованную, произнесла с горечью:

– Зачем ты лжешь? Мне ли не знать тебя? Почему именно он? Молодой, полный сил. Спортсмен‑ разрядник. Пока я охотилась на мамонта, он пристроился к домашнему очагу… Пойми: я ни в чем его не виню. Просто он такой, какой есть. И ничего больше. Ведь и другие молодые, такие же, как он, работают. Кто‑ то дает им бронь. Все законно. Но ведь мне, дуре, он казался чуть ли не античным героем. Если бы он умер, погиб – и то не было бы такой боли. Возможно, в память о нем я даже не смогла бы полюбить никого. А теперь лишь отвращение…

И все же Дягилев по глупой инерции продолжал гнуть свое:

– Но ведь он открыл комету. Его имя уже вписано… Как видишь, даже престарелые признают его талантливым…

Она разозлилась:

– Я знала одного стрелочника, который тоже открыл комету. Но он не бил себя в грудь и не считал, что несет пылающий факел науки. Я знаю известного ученого… Ты, разумеется, слышал об искателе Тунгусского метеорита Кулике? Знаешь, где он? На фронте! Ефрейтор Кулик. Старый человек, открывший эру в науке. Он добровольно записался в коммунистическую ополченческую дивизию. Я слышала: Академия наук обратилась в Наркомат обороны с просьбой демобилизовать Леонида Алексеевича. И вот что он ответил: «Я советский гражданин. И никто не смеет лишать меня права защищать свою Родину». Понимаешь: права защищать свою Родину! Так и по сей день воюет, а возможно, убит. Кто знает.

Она скомкала письмо и швырнула на пол.

– Ты слышишь?! Я никогда, никогда не вернусь к нему. Это ты должен знать. А тебя я любила уже тогда, только страшилась признаться самой себе. Мне это казалось чуть ли не изменой по отношению к тому, может быть, погибшему под обломками Симеизской обсерватории. Но теперь это навсегда, где бы ты ни был…

Она протянула средний палец, на котором было бронзовое кольцо.

– Возьми хоть это… Вместо обручального. Взглянешь – вспомнишь…

Он бережно снял колечко, надел себе на мизинец, пригрозил шутливо:

– Ну, а если ты забудешь меня? Смотри: я мстительный. Ведь я настоящий волшебник, и мне подчиняется даже время. Если убьют, а ты полюбишь другого, все равно приду и гаркну: «Забирай свое кольцо, неверная! »

Она рассмеялась:

– Тебе меньше всего подходит роль командора. Это бронзовое кольцо – символ верности, и тебе не придется возвращать его…

…Очутившись на улице, он привалился к какому‑ то расщепленному снарядом дереву и долго стоял так. Он был счастлив, безмерно счастлив и не чувствовал, что слезы застилают глаза. Вот теперь его уже ничто не страшило. Он ни о чем больше не размышлял, а стоял, парализованный ощущением счастья. Случись сейчас налет вражеской авиации, он, наверное, не сдвинулся бы с места.

Подошел патруль, проверил документы. Когда они откозыряли и ушли, Дягилев словно бы очнулся и побрел по улице. К людям сейчас не хотелось. Он был один со своим счастьем и заклинал стихийных духов теории вероятностей сохранить Наташу до конца войны. Конечно же, они встретятся! По‑ другому не может быть. Сильные характеры погибают редко. Они словно бы окружены защитным полем…

Он шел по набережной, видел на той стороне здание Академии художеств и то место, где Наташа любила прогуливаться. Сфинксы были одеты в деревянные бушлаты. Он не стал переходить на ту сторону. Там простиралась «ее территория», он в мирное время ходил в основном по этому берегу и тут имелись его любимые местечки – Марсово поле, Михайловский сад, Летний сад, набережная Фонтанки. Или прохаживался по вечерам возле памятника Петру. Сейчас Медный всадник был завален мешками с песком, обшит тесом. Его прикрывала к тому же зенитная батарея.

Сойдут глухие вечера,

Змей расклубится над домами.

В руке протянутой Петра

Запляшет факельное пламя…

Все будет. Стихи придают какую‑ то особую прочность каждому мгновению человеческого бытия. Почему он не родился поэтом или художником? Прежде чем уйти навсегда из жизни, он запечатлел бы каждое движение всего живого. Он рисовал бы лицо Наташи, и оно осталось бы навсегда для других. Или посвятил бы ей стихи, в которых выразил бы всего себя, самое сокровенное.

Он подумал, что в мирную пору слишком мало ценил обыкновенные радости, по уши завяз в формулах и расчетах. Сейчас он любил каждую железную ограду, каждое дерево, каждое здание этого чудесного города, сказочного в своем внутреннем единстве. Тогда вдохновение приходило почему‑ то с наступлением белых ночей. А сейчас он испытывал необыкновенную легкость и в мыслях, и в каждом своем движении.

Он вспомнил, что у Наташи сильная тяга к стихам, к литературе вообще и искусству. На передовой, у Пулкова, они не раз заговаривали на эти высокие темы, и он должен был сознаться, что как‑ то мало придавал до этого значения искусству. А она могла рассуждать не только о Рембрандте и Леонардо да Винчи, но называла таких художников, о которых он никогда не слыхал. Например, Микеланджело да Караваджо, Буше или Снейдерс, Фос, Хох, Франс Гальс, Тьеполо. С провинциальной непосредственностью призналась: «А я взяла за правило каждую неделю ходить в Эрмитаж. Тихонько пристраивалась к какой‑ нибудь экскурсионной группе и раскрывала уши».

Дягилев тоже в свое время бывал в Эрмитаже, его почему‑ то больше интересовали статуи, нежели полотна, особенно древние, от них исходило дуновение вечности. Скажем, стоит какой‑ нибудь фараон, который жил в двадцатом веке до нашей эры, или скульптурный портрет римлянина из холодного, угасшего мрамора. Эти люди жили, чувствовали, радовались, страдали. Подобный феномен искусства всякий раз удивлял его. Через картину или статую можно было установить духовный контакт с творцами далекого прошлого. Он не сомневался, что те, древние, глубоко чувствовали красоту. Потому и смогли создать ее. Но зачем человеку красота, искусство?

Наташа высказала некую философскую истину: каждый человек несет‑ де на себе отпечаток не только своего времени, но и всей истории человечества, всей человеческой культуры. И это поразило его. Как‑ то она сказала ему:

– В конце концов люди поймут, что силы стоит тратить только на два вида деятельности: на расширение наших познаний и на создание прекрасного, на искусство.

Это было уж слишком: ну, познание – ладно, без познания все потеряло бы смысл, но ему казалось, что Наташа чересчур уж большое значение придает искусству. Вроде бы без него и прогресс остановится. Оказывается, искусство – не что иное, как духовное измерение человеческого бытия. Духовное измерение всего того, что мы делаем, чем живем.

Вначале он спорил, отстаивал роль науки.

Для Дягилева книга природы была написана математическими знаками, но потом он стал понимать: не все можно формализовать! Например, любовь. Она не поддается учету и расшифровке. Лишь искусство в состоянии сладить с нею, ибо язык любви и язык искусства – родные братья. Искусство – святая святых человеческого духа. Не наука, а искусство. Именно в нем люди и мгновенны и бессмертны.

Ему остро захотелось попасть в Эрмитаж. Сейчас он взглянул бы на все ее глазами. Но, увы… Эрмитаж был пуст. Картины и скульптуры эвакуировали в тыл.

Он вспомнил, как Наташа рассуждала, повторяя, по всей видимости, чужие слова: «У древних египтян искусство – попытка преодолеть смерть, добиться вечной жизни, оно как бы удваивало окружающую действительность, делало ее реальностью для мертвых… Научные достижения могут быть повторены многими учеными, теорию относительности мог открыть кто‑ то другой, пусть позже, но „Джоконду“ до сих пор никому не удалось повторить, так как творческий процесс в искусстве неповторим…» Да, это так. Ученый растворяется в результатах своего исследования. А в художественном полотне художник показывает свой неповторимый внутренний мир.

Он брел по Ленинграду и улыбался всему. Город тускло сиял от влаги. Густая студеная синева наползала с Невы.

Незаметно повернул и вышел на Невский. Шел неторопливо, прощался с каждым знакомым зданием, с каждым мостом. Строгановский дворец, Казанский собор, Дом книги, здание бывшей Городской думы, Большой Гостиный двор, Аничков дворец, мост через Фонтанку… Он любил Невский в сумерки, когда зажигались желтые огни. Тогда было уютно. А сейчас – безлюдье, страх, трупы умерших от голода… Дома словно вытянулись, кажутся непомерно высокими, а улицы напоминают ущелья. Он не удивился, когда на Аничковом мосту не увидел знакомых коней Клодта: их закопали в землю в каком‑ то саду. Кончится война – лошадки вновь займут свое место. Все площади изрыты щелями – укрытиями от бомб. Обгорелые здания, воронки. На фронт можно проехать трамваем. Блокадный Ленинград. Он перестал улыбаться. Подумал о муках и безмерном мужестве ленинградцев. Если бы можно было заслонить своей грудью всех детей этого города… Прощай, Ленинград, прощай…

«Жди меня, Наташка, у сфинксов… Я верю в тебя, в твое слово, в твои мечты, в твою любовь. Для таких, как ты, не существует человеческой мелкости: карьера, тщеславие, выслуживание, прислуживание. Ты вся в своем высоком порыве молодого идеализма, тебя мало интересует общественное положение того или иного человека. „Важно не то место, которое мы занимаем, а то направление, в котором мы движемся“. Ты словно бы живешь в тех благодатных временах, когда человек уже перестал быть зависимым от других людей и обстоятельств. Для тебя красота и есть истина: красота отношений, красота идеалов и устремлений. Ты сама стала тем идеалом, к которому я стремился всегда…»

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|