- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

Этимология и внутренняя форма слова.

30. Этимология и внутренняя форма слова.

Этимология (от греч. истина и слово) – это раздел языкознания, изучающий происхождение слов.

Предмет этимологии как раздела языкознания – изучение источников и процесса формирования словарного состава языка и реконструкция словарного состава языка древнейшего периода.

Целью этимологического анализа слова является определение того, когда, в каком языке, по какой словообразовательной модели, на базе какого языкового материала и с каким значением возникло слово, а также какие исторические изменения его первичной формы и значения обусловили форму и значение, известные исследователю. Реконструкция первичных формы и значения слова – предмет этимологического анализа.

Слова любого естественного языка могут быть – в соответствии с их происхождением – разделены на следующие группы: исконные слова, т.е. слова, унаследованные от языка-предка (большая группа); слова, образованные при помощи существующих (или существовавших) в языке словообразовательных средств; слова, заимствованные из других языков; искусственно созданные слова; слова, возникшие в результате различных «языковых ошибок».

Внутренней формой слова называется мотивировка лексического значения слова его словообразовательной и семантической структурой. В. Ф. вскрывает какой-то признак предмета, на основе которого произошло наименование. Объективные свойства предметов и их осознание являются определяющими при наименовании. Т. к. В. Ф. указывает лишь один признак предмета и понятия, то один и тот же предмет, одно и то же понятие могут иметь несколько названий.

В. Ф. у слова присутствует в момент его создания. В ходе исторического развития происходит процесс семантического опрощения, в результате чего возникают слова с утраченной В. Ф. – немотивированные слова.

Утрата В. Ф. связана с изменением морфемного строения слова, его фонетическими и семантическими изменениями. Увеличение количества немотивированных слов происходит в результате деэтимологизации и заимствования слов. Деэтимологизацией называется историческое изменение словообразовательной структуры и значений слов, которое приводит к разрыву связей между родственными словами и образованию немотивированных производных основ, которые выступают в современном языке как новые (самостоятельные) корни.

Забытая В. Ф. слова может вновь возрождаться при образовании новых слов, оживляющих ее, или при специальном внимании к ней. С фактами оживления В. Ф. слова связано явление т. н. народной этимологии. Это – ложное этимологизирование, т. е. установление внутренней формы у слова, которой у него нет. Часто ложному этимологизированию подвергаются заимствованные слова: в них устанавливают морфемы родного языка.

31. Полисемия. Перенос наименования. Виды переносов.

Полисемия (от греч. polysmos 'многозначный'), наличие у языкового знака более чем одного значения. Полисемию также называют многозначностью. Полисемия свойственна большинству обычных слов. Слова как названия могут легко переходить с одной вещи на другую или на какой-либо признак этой вещи или на ее часть. Вопрос о полисемии – это прежде вопрос номинации, т.е. перемены вещей при тождестве слова. Переносное значение любого типа объяснимо через прямое, но прямое значение непроизводных слов необъяснимо. Переносные значения не всегда являются фактами языка. Часто переносные значения возникают как явления стилистические, т.е. как тропы, образные выражения. Различие языковых метафор и соответственных поэтических тропов состоит в том, что троп является не прямым названием данной вещи, а лишь образным прозвищем. Существуют 4 вида полисемии: метафора, метонимия, перенос по функции и синекдоха. Метафора (от греч. – перенос) троп, основанный на употреблении слова в переносном значении, возникшем на основе ассоциаций по сходству: формы (круги под глазами), расположения (голова колонны), внешнего вида (пятачок двора), при олицетворении (в сонном воздухе все тихо) или характеристике мыслей, деятельности человека через мир природы (инертный газ – инертный ребенок). Многие собственным имена также обязаны своим происхождением метафоре (собачьи клички: Шарик, Волчок), имена людей (Вера). Различают метафору: лексическую (иначе – стертая, сухая): листок календаря и образную – художественный троп, построенный на развернутой ассоциации по сходству. Лексические метафоры широко употребительны в языке и отличены в лексикографии. Метонимия (от греч. переименование) – такой перенос названия, который совершается не на основании сходства внешних или внутренних признаков прежней вещи и новой, а на основании смежности т.е. соприкасания вещей в пространстве или времени. При метонимическом переносе меняется не только вещь, но и понятие в целом. Типичные случаи метонимий связаны с такими отношениями: одно в другом (просторный класс и внимательный класс), одно на другом (стол – мебель и стол – пища), одно через другое (фр. жалюзи – оконные шторы от ревность), одно после другого, процесс – результат (прием студентов продолжен – в этом году удачный прием в ВУЗе), материал – изделие (медь – название металла и монет из него), орудие – продукт (язык – орган речи, язык – речь), место – изделие (бордо – название вин и геогр. пункта), место – историческое событие (Бородино), имя – изделие (форд–машина, и имя его создателя). Синекдоха - такой перенос значения, когда, называя часть, имеют в виду целое, или называя целое, имеют в виду часть целого (от греч. соподразумевание). Существенным отличием синекдохи является количественный признак соотношения того, с чего переносят наименование, и того, на что переносят наименование. Один член такого соотношения всегда будет больше, шире, более общим, другой – меньше, уже, более частным. Соотношения: часть вместо целого (сто голов скота, полк в 100 штыков, шпик царской охранки), ед. число вместо множественного (покупатель, будь вежлив), общее вместо отдельного (начальство – начальник), род вместо вида (машина – автомобиль). Перенос по функции имеет много общего с метафорой, т.к. он основан на сходстве, однако все же отличен от нее и имеет свое особое место в полисемии. Главное отличие метафоры от переноса по функции состоит в том, что метафорический перенос основан на сходстве материальной характеристики: цвете, форме, на совокупности непосредственно воспринимаемых органами чувств (особенно зрения) сходств того, с чего переносится название, на то, куда это название переносится. При функциональном переносе вещи могут быть совершенно различны, но объединяет их общность функций. Гусиное перо (часть оперения птицы) передало свое название стальному перу не потому, что они оба заточены снизу, остры и имеют одинаковое движение, а потому, что у них общая функция: орудие письма.

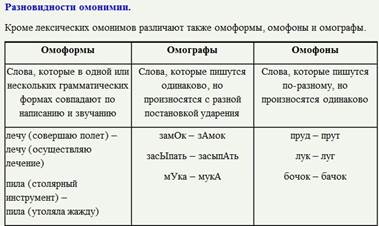

32. Омонимия (от греч. номос – одинаковый, онима – имя) – это совпадение в звучании и написании слов, различных по значению, внешне напоминает многозначность.

Однако употребление слова в разных значениях не дает основания говорить о появлении каждый раз новых слов, в то время как при омонимии сталкиваются совершенно различные слова, совпадающие в звучании и написании, но не имеющие ничего общего в семантике (брак в значении «супружество» и брак – испорченная продукция; первое образовано от глагола «брати» с помощью суффикса «к», его омоним существительное «брак» был заимствован из немецкого языка).

Вместе с омонимией обычно рассматриваются смежные с ней явления, относящиеся к звуковой и графической сторонам речи, - омофония и омография. Омофоны – это слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному (лук – луг). Омографы – это слова, которые совпадают только на письме, но отличаются произношением. Омографы обычно имеют ударение на разных слогах (кружки – кружки). Омоформы – когда совпадают только отдельные формы слов (стих – глагол и стих существительное). Собственно омонимы, которые могут распадаться на разные группы: подлинные омонимы, слова, звучащие одинаково, имеющие одинаковый состав фонем и морфологический состав, но разное происхождение из двух ранее не совпадавших по звучанию слов (лук – растение и лук – оружие). Такие омонимы возникают в языке либо при заимствовании слов, либо как результат действия фонетических законов в своем языке. Те случаи, когда от тех же корней или основ независимо друг от друга образованы такие же слова, в той же части речи, и тех же по словоизменению (голубец – голубая краска и голубец – кушанье). НО: лайка – порода собак и лайка – сорт мягкой кожи – это случай явной полисемии. Могут быть и такие случаи, когда одно и то же слово заимствуется в разное время, с разным значением (банда – сборище бандитов и банда - духовой оркестр). Особый вид омонимии – случай конверсии, когда данное слово переходит в другую часть речи без изменения своего морфологического и фонетического состава (зло – краткое прилагательное, зло – наречие и зло – существительное). Самый трудный случай – это те случаи, когда полисемия настолько расходится, что становится омонимией. Как правило, в этих случаях различие лексического значения подкрепляется различием грамматических связей (настоять – добиться исполнения чего-либо и настоять – приготовить настой; несов. вид в обоих случаях – настаивать, но один глагол требует прямого дополнения, а другой не может его иметь, т.о. это два разных слова).

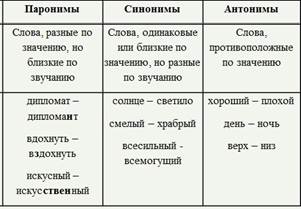

33. Синонимы. Антонимы. Паронимы.

Синонимы - это слова, различные по звучанию, но тождественные или близкие но значению, нередко отличающиеся стилистической окраской: здесь - тут, жена - супруга.Группа слов, состоящая из нескольких синонимов, называется синонимическим рядом. Синонимические ряды могут состоять как из разно-корневых, так и из однокорневых синонимов: лицо -лик. Все они, как правило, выполняют в предложении одну и ту же синтаксическую функцию.На первое место в синонимическом ряду обычно ставшей определяющее но значению и стилистически нейтральное слово — доминант. Членами синонимического ряда могут быть не только отдельные слова, но и фразеологизм, а также предложно-падежные формы.Синонимы всегда принадлежат к одной и той же части речи. Русский язык богат синонимами, редкие синонимические ряды насчитывают два-три члена, чаще их гораздо больше. Одни ученые считают обязательным признаком синонимичных отношений слов обозначение ими одного и того же понятия. Другие берут за основу выделения синонимов их взаимозаменяемость. Третья точка зрения сводится к тому, что решающим условием синонимичности признается близость лексических значений слов. При этом в качестве критерия выдвигается: 1) близость или тождественность лексических значений; 2) только тождественность лексических значений; 3) близость, но не тождественность лексических значений..Полными синонимами чаще всего бывают параллельные научные термины: орфография - правописание, номинативная - назывная, а также однокорневые слова, образованные с помощью синонимических аффиксов: убогость -убожество.С развитием языка один из пары абсолютных синонимов может исчезнуть.

Синонимы - это слова, различные по звучанию, но тождественные или близкие но значению, нередко отличающиеся стилистической окраской: здесь - тут, жена - супруга.Группа слов, состоящая из нескольких синонимов, называется синонимическим рядом. Синонимические ряды могут состоять как из разно-корневых, так и из однокорневых синонимов: лицо -лик. Все они, как правило, выполняют в предложении одну и ту же синтаксическую функцию.На первое место в синонимическом ряду обычно ставшей определяющее но значению и стилистически нейтральное слово — доминант. Членами синонимического ряда могут быть не только отдельные слова, но и фразеологизм, а также предложно-падежные формы.Синонимы всегда принадлежат к одной и той же части речи. Русский язык богат синонимами, редкие синонимические ряды насчитывают два-три члена, чаще их гораздо больше. Одни ученые считают обязательным признаком синонимичных отношений слов обозначение ими одного и того же понятия. Другие берут за основу выделения синонимов их взаимозаменяемость. Третья точка зрения сводится к тому, что решающим условием синонимичности признается близость лексических значений слов. При этом в качестве критерия выдвигается: 1) близость или тождественность лексических значений; 2) только тождественность лексических значений; 3) близость, но не тождественность лексических значений..Полными синонимами чаще всего бывают параллельные научные термины: орфография - правописание, номинативная - назывная, а также однокорневые слова, образованные с помощью синонимических аффиксов: убогость -убожество.С развитием языка один из пары абсолютных синонимов может исчезнуть.

Разновидностями лексических микросистем являются также антонимические пары. Антонимические пары объединяют а н т о н и м ы, т. е. слова, диаметрально противоположные по концептуальному значению. Они могут быть (а) разнокорневыми, например добрый : злой, умный : глупый, холодный : горячий, любовь : ненависть, день: ночь, уважать : презирать, поднять : опустить, поздно : рано, справа : слева, или же (б)

образованными от одного корня, например надводный : подводный, одеть : раздеть, счастливый : несчастный, порядок : беспорядок.

Есть три вида антонимов:

1. Антонимы градуальной и координированной противоположности, например, белый - черный, тихо - громко, близкий - далекий, добрый - злой и так далее. У этих антонимов есть общее в их значении, которое и допускает их противопоставления. Так понятия черный и белый обозначают противоположные цветовые понятия.

2. Антонимы дополняющей и конверсивной противоположности: война -мир, муж - жена, женатый - холостой, можно - нельзя, закрывать - открывать.

3. Антонимы дихотомического деления понятий. Они часто являются однокоренными словами: народный - антинародный, законный - противозаконный, человечный - бесчеловечный.

Интерес представляет собой и т. н. внутрисловная антонимия, когда противопоставляются значения слов, имеющих одну и ту же материальную оболочку. Например, в русском языке глагол одолжить кому-нибудь денег значит "дать в долг", а одолжить у кого-нибудь денег уже означает взять у кого-нибудь в долг. Внутрисловное противопоставление значений получило название энантиосемии.

Паронимы – это однокоренные слова, одной и той же части речи, близкие по значению и звучанию. В предложении выполняют одинаковые синтаксические функции: глубинный – глубокий, геройство – героизм.

Смешение паронимов – грубейшее нарушение литературных форм словоупотребления.

34. Фразеология

Фразеология - лингвистическая дисциплина, изучающая устойчивые идиоматические словосочетания – фразеологизмы; множество самих фразеологизмов того или иного языка также называется его фразеологией.

Фразеологизмы следует отличать от свободных словосочетаний.

Важнейшее свойство фразеологизмов – их воспроизводимость. Они не создаются в процессе речи, а используются такими, какими закрепились в языке. Фразеологизмы всегда сложны по составу, образуются соединением нескольких компонентов. Компоненты фразеологизма не употребляются самостоятельно и не изменяют во фразеологии свое обычное значение (кровь с молоком – здоровый, румяный). Фразеологизмы характеризуются постоянством значения. В свободных словосочетаниях одно слово можно заменить другим, если оно подходит по смыслу. Фразеологизмы такой замены не допускают (кот наплакал – нельзя «сказать кошка наплакала»). Но есть фразеологизмы, которые имеют варианты: раскинуть умом – пораскинуть мозгами. Однако существование вариантов фразеологизмов не означает, что в них можно заменять слова.

Фразеологизмы, которые не допускают никакого варьирования, относятся к абсолютно устойчивым словосочетаниям. Большинству фразеологизмов свойственна непроницаемая структура: не допускается включения в них новых слов. Однако есть и такое фразеологизмы, которые допускают вставку отдельных уточняющих слов (намылить голову – хорошенько намылить голову). В некоторых фразеологизмах возможен пропуск одного или нескольких компонентов (пройти огонь и воду /и медные трубы/). Фразеологизмы различаются по степени спаянности: нельзя разделить (бить баклуши); меньшая спаянность (делать из мухи слона); слабая степень спаянности. Фразеологизмам присуща устойчивость грамматического строения, в них обычно не меняются грамматические формы слов. Большинство фразеологизмов имеют строго закрепленный порядок слов. 4 типа фразеологизмов: фразеологическое единство – фразеологический оборот с метафорическим образно-переносным значением, имеющий омоним – свободное сочетание слов (намылить голову – отругать и намылить голову мылом). Фразеологическое сочетание – фразеологический оборот, характеризующийся воспроизводимостью и целостным значением, вытекающим из значений составляющих его слов (вопросительный знак, одержать победу). Фразеологическое сращение – идиома – фразеологический оборот, значение которого образно, целостно и не зависит от значений входящих в него слов, часто устаревших (попасть впросак, собаку съесть). Фразеологические выражения или устоявшиеся фразы -предложения с переосмысленным составом (не имей 100 рублей, а имей 100 друзей).

35. Лексикогра́фия (др.-греч. λεξικόν, lexikon — «словарь» и γράφω, grapho — «пишу») — раздел языкознания, занимающийся вопросами составления словарей и их изучения; наука, изучающая семантическую структуру слова, особенности слов, их толкование.

Практическая лексикография выполняет общественно важные функции, обеспечивая обучение языку, описание и нормализацию языка, межъязыковое общение, научное изучение языка. Лексикография стремится найти наиболее оптимальные и допустимые для восприятия способы словарного представления всей совокупности знаний о языке.

Теоретическая лексикография охватывает комплекс проблем, связанных с разработкой макроструктуры (отбор лексики, объём и характер словника, принципы расположения материала) и микроструктуры словаря (структура словарной статьи, типы словарных определений, соотношение разных видов информации о слове, типы языковых иллюстраций и т. п.), созданием типологии словарей, с историей лексикографии.

Лексикография представляет слово в совокупности всех его свойств, поэтому словарь оказывается не только уникальным и незаменимым пособием по языку, но и важнейшим инструментом научных исследований. Лингвистическая наука XXI века стремится воплотить в словарной форме все аспекты полученных знаний, поэтому в новейших словарях объектом описания становятся не только слова, но и иные языковые единицы.

Среди знаменитых лексикографов — Поллукс, Ш. Дюканж, И. К. Аделунг, И. Г. Вальтер, В. И. Даль.

36. Грамматика. Общая характеристика. Грамматическое значение. Грамматическая форма.

Грамматический строй языка изучает – наука об образовании слов, их изменении, классах, сочетаниях и употреблении в предложении и контексте.

Грамматическими свойствами слов являются грамматические значения, средства выражения грамматических значений, грамматические категории.

Грамматическое значение - это значение, выступающее как добавочное к лексическому значению слова и выражающее различные отношения (отношение к другим словам в словосочетании или предложении, отношение к лицу, совершающему действие, или другим лицам, отношение сообщаемого факта к действительности и времени, отношение говорящего к сообщаемому и т. д ). Обычно слово имеет несколько грамматических значений. Так, слово страна имеет значения женского рода, именительного падежа, единственного числа; слово написал содержит в себе грамматические значения прошедшего времени, единственного числа, мужского рода, совершенного вида.

Грамматическое значение слова не определяется его лексическим значением. Лексическое значение таких, например, слов, как тол и стол, различно, тогда как их грамматическое значение одинаково, поскольку они являются именами существительными одного и того же рода, числа и падежа. Такие слова, как вход, входить, входной, имея одними тот же корень, объединяются лишь словообразовательной связью, а грамматическое значение их различно: имя существительное вход обозначает предметность, глагол входить — действие, а прилагательное входной — признак предмета.

Грамматические значения отличаются от лексических тремя основными свойствами:

1. Грамматические значения отличаются от лексических своим отношением к слову и строю языка. В отличие от лексического значения, свойственного тому или иному слову, грамматическое значение не сосредоточивается в одном слове, а, напротив, характерно для многих слов языка.

2. Второе отличие грамматических значений от лексических состоит в характере обобщения и абстрагирования. Если лексическое значение связано с обобщением свойств предметов и явлений объективной действительности, их названием и выражением понятий о них, то грамматическое значение возникает как обобщение свойств слов, как абстрагирование от лексических значений слов. Например, формы стол, стена, окно группируют слова (а не предметы, явления и понятия о них). Грамматические значения выражаются при словообразовании, словоизменении и построении сочетаний и предложений.

3. Третье отличие грамматических значений состоит в их отношении к мышлению и объективной действительности, т. е. к миру вещей, явлений, действий, представлений, идей. Если слова являются номинативным средством языка и в составе конкретных фраз выражают знания человека, то формы слов, словосочетаний и предложений используются для организации мысли, ее оформл грамматическая форма слова

Грамматические формы — это языковые средства, с помощью которых выражаются грамматические значения.

Грамматическое значение в слове может выражаться самыми различными средствами:

— флексией (окончанием): в словоформе овца окончание -а выражает ж. р., ед. ч., им. п.; в словоформе пишешь окончание -ешь является показателем 2-го лица, ед. ч., наст. вр. глагола писать; в словоформе зимний окончание -ий — показатель м. р., ед. ч., им.—вин. п. прилагательного зимний и т.п.;

— суффиксами: в словоформе спел суффикс -л- указывает на прошедшее время глагола спеть; в словоформе веселее суффикс -ее- выражает значение сравнительной степени и т.д.;

— префиксами: значение совершенного вида в глаголе сделать передается приставкой с- (ср.: делать — сделать), значение превосходной степени в прилагательном наилучший выражается приставкой паи- и т.п.;

— ударениями: значение сов. и несов. вида в глаголах засыпать — засыпать передается только ударением;

— чередованием: значение мн. ч. в словоформе друзья (ср.: друг) выражается за счет чередования в корне (а также суф. -/-);

— супплетивизмом (меной основ): значение прошедшего времени глагола идти передается с помощью супплетивизма основ: идти — шел; значение мн. числа в слове человек выражается супплетивизмом основ: человек — люди и др.

Кроме того, грамматические значения могут быть выражены с помощью сочетания служебных слов со словами знаменательными (такая форма называется аналитической): читал бы; пусть читает; более сильный и т.п., а также синтаксически — за счет сочетания двух знаменательных слов: зимнее пальто и зимние пальто, в этих сочетаниях род, число и падеж существительного пальто выражается именем прилагательным.

37. Грамматическая категория. Типы грамматических категорий.

Грамматический строй языка изучает грамматика – наука об образовании слов, их изменении, классах, сочетаниях и употреблении в предложении и контексте.

Грамматическая категория – это совокупность элементов языка (слов, значимых частей слов и сочетаний слов), объединенная грамматическим значением при обязательном наличии выражающего его грамматического способа. Например, в русском языке глагол имеет Г. к. залога, вида, наклонения, времени, лица, числа, рода.

Категории в грамматике могут быть более широкие, например, части речи, и более узкие, например, явления внутренней группировки в пределах той или иной части речи: в существительных – категории числа; в пределах глагола – категории залога, вида, наклонения.

Если мы сравним словоформы стены, пишут, то обнаружим, что все они имеют значение множественного числа; это их объединяет как формы числа. У этих форм, однако, различна синтаксическая функция: словоформа стены как форма именительного падежа имени существительного способна употребляться в позиции подлежащего, личная форма глагола пишут — в позиции сказуемого.

Следовательно, словоформы объединяются на понятийной и синтаксической основе, образуя однородные функциональные группировки. Группы форм слова, объединенных общностью грамматического значения, называются грамматическими категориями. Они являются наиболее общими понятиями грамматики. Грамматический строй языка — это не просто инвентарь грамматических средств и форм, но это упорядоченная система. Группировка словоформ по грамматическим категориям и частям речи — это два основных способа организации грамматической системы языка.

Семантическая природа грамматических категорий связывает грамматику с логикой и психологией. Однако между грамматическими и понятийными категориями имеется существенное различие. В отличие от понятийных категорий, которые могут различно выражаться при помощи конкретных слов и фраз, грамматические категории — это такие понятия, которые свойственны грамматическому строю языка, его грамматическим формам и находят то или иное средство выражения грамматического значения.

Каждая грамматическая категория имеет свою структуру, т. е. определенный инвентарь словоформ, их отношение друг к другу, набор различных средств выражения грамматического значения. Структуру грамматической категории называют также парадигмой грамматической категории. По количеству словоформ парадигмы бывают двух-, трех- и многокомпонентными. Так, в русском языке двухкомпонентной парадигмой обладает категория числа и вида, трехкомпонентной — категория рода, лица, времени, многокомпонентной — категория падежа.

По своему назначению и связи с единицами языка грамматические категории делятся на два основных типа — морфологические и синтаксические. Морфологические категории подразделяются на словоизменительные и классификационные. Словоизменительные категории объединяют формы слова в пределах одной и той же лексемы. (Например: категория рода имен прилагательных является словоизменительной. Прилагательное согласуется с именем существительным, принимая его грамматический род: белая бумага, белое пятно). Классификационные категории объединяют лексемы на основе общего грамматического значения. (Категория рода существительных — классификационная. Существительное стол мужского рода, стена — женского, окно — среднего, и эта родовая прикрепленность строго обязательна).

Также существуют лексико-грамматические категории (например, категории абстрактности, вещественности, одушевленности существительных, способа действия глаголов, относительности и качественности прилагательных). Такой же смешанный лексико-грамматический характер носят словообразовательные категории, которые связывают слова с морфологической структурой, характерной для той или иной части речи, и в то же время связаны с образованием новых лексем и лексическими группировками слов.

38. Морфологическая (типологическая) классификация языков: флективные, агглютинирующие, корневые, инкорпорирующие языки.

Больше всего в языкознании используется морфологическая классификация языков. Это объясняется тем, что морфологическая система является самым устойчивым ярусом языка, а также тем, что количество морфологических типов языков ограниченно и они обладают устойчивым набором признаков, которые поддаются систематике и классификации.

Морфологическая классификация основана на противопоставлении корней и аффиксов в строении слова. Выделяются три морфологических типа —изолирующий (корневой), агглютинирующий (агглютинативный) и флектирующий (флективный). Строй языка бывает синтетический и аналитический. Морфологическая классификация Шлейхера сохраняется в своей основе до наших дней, хотя в нее вносились и вносятся уточнения. Наиболее существенные уточнения внес Сепир.

Флективные языки одно из основных понятий лингвистической типологии, морфологической классификации языков, объединяющее языки, в которых словоизменительное и словообразовательное значение выражается преимущественно флексией. Флексия (от лат. сгибание), показатель комплекса грамматических категорий, выражающихся в словоизменении; сама система словоизменения; то же, что окончание. Различаются внутреннюю и внешнюю. Ф. Внутренняя Ф. – это такой способ словоизменения, при котором формы слова образуются изменением звуков внутри основы. Внешняя Ф. – словоизменение, пользующееся синтетическими аффиксами (например, рус. «пол-е», «пол-я», «пол-ей»).

Агглютинирующие языки, языки, в которых формы слов и новые слова образуются путем последовательного присоединения однозначных суффиксов. К А. я. относятся тюркские, финно-угорские, тунгусо-маньчжурские, корейский, японский, часть индейских и некоторые африканские языки. А. я. противопоставляются флективным языкам.

Корневые (изолирующие) языки. Основные признаки И. я. — неизменяемость слов и выражение синтаксических отношений преимущественно посредством порядка слов. Обычно И. я. понимаются уже — к ним относятся только корнеизолирующие языки, т. е. такие, где основа совпадает с корнем. И. я. обычно характеризуются и некоторыми сопутствующими признаками: преобладание однослоговости корня и значительные ограничения, наложенные на структуру слога; наличие слоговых музыкальных тонов. «Чистых» И. я. не существует. Наиболее близки к этому типу древнекитайский (меньше — современный китайский), вьетнамский. Противопоставляются агглютинативным, флективным и полисинтетическим (инкорпорирующим) языкам.

Инкорпорирующие (полисинтетические) языки, структурный тип языков, в которых одним из технических приёмов является инкорпорация (вид подчинительной связи, при котором основы, снабженные аффиксами, оформляют как словосочетания и предложения, так и слова). К И. я. относится ряд палеоазиатских языков (чукотский, корякский, алюторский, керекский, нивхский) и языков североамериканских индейцев (дакота, цимшиан, пают).

39. Средства выражения грамматических значений (синтетические и аналитические).

Средства выражения грамматического значения могут быть либо синтетическими, либо аналитическими. Синтетическими называются такие средства выражения грамматического значения, которые связаны с изменением формы слова. Аналитическими называются такие формы выражения грамматического значения, которые являются внешними по отношению к слову и не связаны с изменением его формы.

Основным синтетическим средством выражения грамматического значения в большинстве языков мира является аффиксация. В качестве формообразующих могут выступать все виды аффиксов, кроме интерфиксов, которые строго закреплены за сферой словообразования.

Другим синтетическим средством выражения грамматического значения является супплетивизм. Супплетивизмом называется замена корня слова на другой в связи с изменением грамматического значения слова (иду – шел, хороший – лучше, человек – люди). Супплетивным способом передаются не все грамматические значения.

Во многих языках представлено и такое средство выражения грамматического значения, как перенос ударения. Русск.: «насыпать – насыпать», «нарезать – нарезать» (совершенный – несовершенный вид.

Такой способ как редупликация (удвоение корня слова) для русского языка не характерен; из индоевропейских языков наиболее активно употребляется в санскрите, древнегреческом, латинском.

В некоторых языках грамматическое значение может выражаться изменением музыкального тона корневого гласного.

К аналитическим средствам выражения грамматического значения относятся разного рода частицы, предлоги, артикли, вспомогательные глаголы. Очень важным аналитическим средством выражения грамматического значения является порядок слов в предложении; изменение этого порядка в таких языках как английский, французский, немецкий, китайский, вьетнамский и др. может привести к полному изменению значения фразы.

Очень важным аналитическим средством выражения грамматического значения является контекст.

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|