- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

Водяной.. Оборотни.

Водяной.

Небольшое озеро в чаще леса. Над неподвижными тёмными водами — головки нежных белых лилий. Рука так и тянется сорвать прекрасный цветок... Но берегись! Стоит лишь его коснуться — вмиг провалишься в глубокий омут, водяной крепко обхватит тебя своими длинными скользкими руками и потянет на дно...

Т. Киттельсен

Водяной, или нёкк (nøkk), — обитатель рек и лесных озёр, которыми так богата Норвегия. Он упоминается ещё в скандинавской мифологии — под именем «нюкр» (nykr). Имя это настолько древнее, что следы его можно обнаружить практически во всех германских языках: к примеру, в английском оно перешло в народное название чёрта — Старый Ник (Old Nick).

Нёкк не любит выходить из воды и показываться на глаза человеку в своём истинном обличье. Потому те, кому всё же довелось увидеть водяного, часто описывают только торчащую из воды голову с длинной спутанной бородой, большими ушами и страшно горящими глазами-плошками. Бытовало поверье, что появление водяного предвещает утопленника. И это не случайно, ведь образ нёкка является олицетворением той опасности, той враждебной человеку силы, что таят в себе тихие воды озёрных омутов. Естественно представить, что водяной заманивает людей в воду и тянет их ко дну. Потому большинство рассказов о нёкке — это истории о его коварстве.

Как и всякая нечистая сила, водяной считался особенно опасным после захода солнца. Было даже такое суеверие: если пить воду прямо из реки после захода солнца, на губах и носу может появиться особая болезнь — «укус нёкка» (nøkkebit).

Впрочем, укусы — самая безобидная из проделок водяного. Когда же он пытается утащить человека под воду, в ход идёт его главное волшебное свойство: умение превращаться во что угодно. Так, одно из древнейших упоминаний о водяном — средневековая народная баллада «Хейему и нёкк» — повествует о том, как водяной обернулся красивым, богато одетым юношей и пришёл в деревню на танцы, чтобы обманом увести к себе первую красавицу и певунью по имени Хейему. Вопреки ожиданиям, баллада кончается поражением водяного: девушка догадалась, кто перед ней на самом деле, и убила его. В человеческом обличье предстаёт водяной в большинстве преданий Северной Норвегии, где он выступает не столько как коварное чудище, сколько как хозяин и покровитель водяных духов и, к тому же, как искусный музыкант.

Водяной может превращаться в самые разные предметы: в скользкий камень под ногой путника, переходящего горную речку; в плот, который исчезает, стоит на него наступить; в драгоценности, что мерцают на дне и манят к себе всех, кто мечтает о лёгкой наживе. Может нёкк обернуться и срубленным деревом на берегу, чтобы утащить в воду детей, когда те заберутся на его ветви. В других поверьях он предстаёт в образе птицы, жуткий крик которой предвещает утопленника.

Но больше всего рассказов — о превращении водяного в красивую лошадь светлой масти. Мирно пасётся она на берегу водоёма, привлекая доверчивую детвору своей игривостью, а практичных взрослых — возможностью даром получить прекрасную рабочую скотину. С помощью этой хитрости водяной пытается усадить себе на спину человека, чтобы вместе с ним броситься в воду.

Существует несколько вариантов историй о встречах людей с нёкком-лошадью. В одних быличках рассказывается о путнике, что повстречал на берегу прекрасную белую лошадь и захотел взобраться на неё, чтобы продолжить свой путь верхом. Заметив же, что рот животного полон пены, он понял, кто перед ним на самом деле, и, отвернувшись, быстро прочитал молитву. Тогда лошадь бросилась в реку и скрылась под водой. Другие рассказы повествуют о том, как одному бонду удалось обхитрить водяного:

|

Как-то раз увидал один крестьянин серую лошадь. Её откормленные бока так и лоснились, потому мужик решил, что из неё выйдет отличная рабочая лошадка. Правда, сперва он долго макушку чесал: откуда бы этакой лошади здесь взяться? — но так ничего и не придумал и бросился домой за уздечкой. Спрятал узду хорошенько за пазуху — и назад. А лошадь бродит, как и прежде, склонив голову к траве.

«Ну, жеребчик! Поди сюда, милый, поди!» — стал приговаривать мужик.

«Жеребчик» и пошёл. А сам только и думал, как бы усадить мужичонку к себе на спину.

И вдруг мужик — хвать его за обе ноздри! Туг уж пошла другая пляска. Как ни прыгал, как ни брыкался водяной, уздечка сидела прочно. Хлопнул мужик коня ласково по лоснящемуся боку: «Ну, теперь со мной пойдёшь, радость моя!» Отныне водяной был в его власти. Но смирным этот жеребец не стал, ведь его заперли в душной, вонючей конюшне, его, привыкшего плескаться в прохладных лесных озёрах и скользить меж водяных лилий. А когда его выводили из стойла, было и того хуже: крестьянин вздумал вспахать на новом жеребце весь свой надел. Делать нечего, водяной тянул плуг — только земля во все стороны летела: силы-то в нём было как у двадцати лошадей.

«Жеребец просто на вес золота! Работает как чёрт и ничего не ест», — радовался мужик. Но иногда случалось — пугал его пронзительный взгляд колдовских лошадиных глаз, зелёных, как глубокий омут. А после захода солнца серый конь впадал в такое неистовство, что никому в конюшне покоя не было. Он громко ржал, лягался и рыл землю копытом — только опилки да солома летели во все стороны. Мужик поначалу лишь посмеивался над этим. Но день ото дня на душе у него становилось всё тяжелее. Вскоре он и вовсе потерял покой. Непонятная тревога обручем сдавливала его грудь, а по телу временами пробегала дрожь. Ему всё время мерещились глубокие, тёмные воды и отражённые в них лучи солнца, и чудилось, что сам он медленно погружается в бездонную пучину.

В конце концов позвал мужик своего работника и сказал: «Ула, снимешь уздечку с серого жеребца, дам тебе десять далеров!»

«Отчего ж не снять! Тут работы-то всего на двенадцать шиллингов», — ответил Ула.

Но стоило парню снять уздечку, как конь кинулся напролом сквозь стену конюшни, так что брёвна во все стороны разлетелись.

А старая Ингер Баккен, что жила у озера, рассказывала потом, как серый жеребец одним махом перескочил через её огород. «Из ноздрей его шёл дым, хвост стоял трубой, — добавляла она. — А как он летел! Богом клянусь, прыгнул прямиком в воду — только брызги поднялись!»

Т. Киттельсен

В фольклоре многих народов Европы дух воды предстаёт в образе лошади. И это не случайно: ведь лошадь в представлении наших далёких предков была тесно связана с потусторонним миром и сверхъестественными силами, являясь одновременно символом плодородия, богатства (вспомните счастливую подкову) и смерти. Считается, что истоки поверий о водяной лошади следует искать в культуре Средиземноморья. Встречается этот образ и в преданиях южных славян, но особенное развитие он получил на севере Европы, прежде всего в Скандинавии. Рассказы о лошади-водяном можно услышать не только в Норвегии, но и в соседних с ней Швеции, Дании и Исландии. Популярность этого мотива отражается в языке. Так, в норвежском фольклоре нёкка нередко называют страумхест (straumhest), где straum — «поток», a hest — «лошадь»; то же — в шведском: беккехест (bächehäst) — «речная лошадь»; с фольклорными представлениями многие связывают и норвежское название пенного гребня волны (так называемых белых барашков) — бримхест (brimhest). Широко распространён этот фольклорный образ и на Британских островах, в преданиях кельтских народов. Самый известный из подобных персонажей — шотландский водяной келпи. Он может принимать человеческий облик, но чаще всего предстаёт в виде чёрной (реже — белой) лошади с магическим взглядом. Келпи обычно враждебен людям и стремится утащить их в воду, при этом часто, так же, как нёкк, пытается усадить человека себе на спину, а малышей и вовсе может ухватить зубами на скаку. Как и нёкка, келпи можно на время приручить — при помощи особой волшебной уздечки, но, когда действие чар закончится, он станет ещё опаснее. Согласно преданиям, одно из излюбленных мест обитания шотландского водяного — озеро Лох-Несс, потому и знаменитое лохнесское чудовище многие считают воплощением келпи.

Но больше всего историй ходило о лошади, которая похищает маленьких детей. Даже сегодня, когда уже мало кто верит в нёкка, норвежским детям запрещают играть у воды — «а то водяной к себе утащит». Вот как об этом рассказывают народные предания:

Лет сто назад нёкка видели в Херадсбюгде. А дело было так. Трое малышей играли на берегу реки. Тут откуда ни возьмись появилась серая лошадь, подошла к ребятишкам и легла на землю. Недолго думая, двое мальчуганов, те, что постарше, забрались к ней на спину. «Я тоже хочу, — захныкал младший, — подтяните меня наверх!» (По-норвежски это звучит как «нюк мей уппи!» (nykk meg uppi!), т.е. глагол «подтяните» — nykk — в этой фразе созвучен имени водяного.) И только он это сказал — лошадь вскочила на ноги и вместе с теми, кто уже сидел на ней верхом, бросилась в воду, так что брызги поднялись столбом. Это был нёкк, превратившийся в лошадь. Он, конечно, хотел забрать с собой всех трёх мальчиков, но, услышав своё имя, поспешил скрыться.

Согласно норвежским преданиям, назвать нёкка по имени — самое надёжное средство спасения от его чар. Кроме того, против водяного, как и против всякой нечисти, помогали молитва и любой стальной предмет. Наконец, прогнать его можно было и просто плюнув в воду или бросив туда камень.

Но иногда участь человека считалась предрешённой, и никак нельзя было её изменить. Так, в местах, где люди особенно часто гибли в воде, со времён Средневековья и вплоть до наших дней бытовали истории о кровожадном водяном, который каждый год требовал себе жертву в виде утопленника. Прежде чем заполучить несчастного, водяной высовывался из воды и издавал ужасный вопль: «Время пришло!» Так повествует об этом следующая быличка:

Случилось это на одном затерянном в лесах хуторе. Как-то раз услышали люди, как водяной кричит из реки: «Время пришло!» А вскоре из леса выбежал незнакомый человек и бросился прямо к реке. Поняли люди, что это и есть жертва водяного, и едва успели удержать его, отвели домой, подальше от воды. Немного времени прошло, как почувствовал тот человек смертельную жажду и попросил хозяев напиться, только чтобы вода была непременно из реки или из фьорда. Выпил — и вскоре умер: не смог избежать предсказанной ему гибели от воды.

Многие черты в образе и характере водяного роднят его с другими персонажами норвежского фольклора. Как и морское чудовище драуг (см. статью «Драуг»), водяной преследует свою жертву. Кроме того, многие поверья приписывают ему, так же, как фоссегриму, музыкальный талант (см. статью «Дух водопада»): есть немало быличек о том, как нёкк обучает людей игре на музыкальных инструментах. Согласно другим рассказам, он, подобно квернкнуру (см. статью «Мельничный дух»), может останавливать мельничное колесо.

Страх воды издавна присущ всем людям. Потому образ злокозненного водяного духа существует в поверьях большинства народов. Так, в далёкой Японии верили, что в прудах и омутах живёт существо по имени нуси, которое может утащить человека на дно, ухватившись за его тень на воде. Подобно нёкку, нуси способен превращаться в человека — юношу или девушку, а также в змею или гигантского паука, который своей паутиной может затянуть под воду целый дом.

Поразительно много общих черт обнаруживает с норвежским собратом и наш русский водяной. И места для жизни он выбирает те же, что и нёкк, — глубокие озера, омуты, запруды и плотины. И на вид он такой же лохматый и волосатый, обросший тиной, водорослями и мхом, с длинной густой бородой. И характер у него столь же скверный, если не хуже: он не только топит людей, но и насылает болезни, устраивает водовороты и наводнения, вызывает сильные ветры и губит посевы на прибрежных полях. Потому наши прадеды, в особенности рыбаки и мельники, старались задобрить водяного, жертвуя ему первый улов рыбы, внутренности и туши убитых животных, хлеб, водку или деньги. И превращаться во что угодно русский водяной умеет не хуже нёкка. Чаще всего его встречали в образе старика или ребёнка, а также в обличье разных животных: собаки, ягнёнка, рыбы и лебедя. Надо заметить, что русский водяной более хозяйственный, чем его норвежский родич: он печётся о рыбе и птице, переманивая её из других озёр; пасёт по прибрежным лугам табуны своих лошадей и стада коров. Кроме того, наш водяной нередко бывает семейным. Он женится на русалке или утонувшей девушке, и та, как всякая жена, занимается хозяйством, рожает и воспитывает маленьких водянят и в придачу заботится о душах других утопленников. Кстати, ни одно из средств против нёкка не годится в борьбе с русским водяным. Обитатели отечественных водоёмов не боятся услышать своё имя или получить плевок, тут нужны средства посильнее, такие, например, как чеснок, папоротник, верёвка, сплетённая из девяти полос липового лыка, пуговица от свадебного наряда, святая вода. А если ничего из этого под рукой не оказалось, можно загадать водяному загадку или задать вопрос, на который он не сможет ответить.

Представления о внешнем виде водяного также могут различаться в зависимости от возраста преданий и места их бытования. Например, в старинной балладе о Хейему нёкк — вовсе не мокрое чудище из лесного болота, а настоящий морской царь, который приплывает за девушкой на своём собственном корабле. А в некоторых районах Норвегии нёкка называют «водяным троллем» и утверждают, что у него несколько голов, — совсем как у обычных троллей. Наконец, есть былички, в которых «водяным (или морским) троллем» называют существо, которое обитает в море и является человеку то большой уродливой рыбиной, попавшей на крючок, то чудовищным великаном. Похожие истории рассказывают в Вестеролене и о хавмане (см. статью «Духи моря»).

Как-то поплыли Юхан Перса и Элиас Нильса на острова поохотиться на морских птиц и собрать птичьих яиц. В тот день им везло: жирных гаг настреляли да яйцами целый ящик наполнили. Из дома они взяли кофе и еду, да к тому же в лодке припасли небольшую фляжку, — надо ж себя побаловать. Развели костёр, покурили, поболтали немного о том о сём, а потом Элиас и говорит Юхану: «Последи-ка ты за кофе, а я возьму лодку и порыбачу».

В тот день клёв был отменный, но ни одной рыбёшки поймать не удавалось. Казалось, будто чья-то крепкая рука дёргает за крючок, а когда вытаскиваешь леску — крючок пустой. Тут Элиас и заподозрил, что дело нечисто.

«Ну, погоди, раз ты такой голодный, может, вот это попробуешь?» — пробормотал тогда Элиас, посмеиваясь в бороду. Взял старую рыбацкую рукавицу, наполнил её всяким хламом и прицепил на крючок. Не успел удочку забросить, как леску потянуло на дно. Чувствует Элиас — на крючке что-то тяжёлое. Стал тянуть изо всех сил, да всё напрасно. Но не таков он, чтобы вот так просто сдаваться: намотал леску на уключину, поплевал на руки и давай опять тянуть. Вдруг поклёвка прекратилась. Элиас уж было подумал, что крючок оборвался, как вдруг из воды появился здоровенный морской бычок: головой во все стороны мотает — от рукавицы избавиться хочет. И несётся рыбина прямо на Элиаса. Стукнулась с треском об лодку и легла на воде — на Элиаса во все глаза смотрит. Такой страсти Элиас отродясь не видывал: в широко раскрытой пасти болтается крючок с приманкой, а сама рыбина пыхтит и стонет, жабры раздуваются, словно огромный пузырь, а маленькие косые глаза блуждают во все стороны. Тело её сплошь покрыто шипами, а кожа висит на ней, словно лохмотья.

Тут Элиаса зло взяло, что какой-то проклятый бычок испортил ему всю рыбалку. «Эй, ты, глазей сколько влезет, — крикнул он, — а только я тебя ничуть не боюсь!» Изловчился он, схватил морского зверя, выдернул крючок и плюнул с досады прямо ему в пасть. «Вот тебе, свинья ты этакая!» — сказал Элиас и выбросил рыбину в море...

Прошло время, и случилось так, что Элиас опять отправился на рыбалку в те места. На этот раз он был один. Оставил Элиас лодку в тихой заводи и пошёл приготовить кофе. А пока кофе варился, решил побродить по острову. Волны бились о каменистый берег, заливая солёной водой каждую расселину, а вокруг на скалах кричали птицы.

Тут и вспомнил Элиас о рыбине, что попалась ему здесь на крючок не так давно. Откуда ни возьмись, видит — прямо перед ним на камне лежит та самая тварь. «Должно быть, выдра её тут бросила. Едва ли она ещё жива, смотри, вон вся высохла», — подумал он и потрогал её ногой. А рыбина возьми да и оживи: стала биться, извиваться, как сумасшедшая, пастью воздух хватать. Тогда Элиас поддал её ногой покрепче, так что полетела она прямо в море.

И вдруг стала рыбина расти, расти и превратилась в жуткое чудище. Поднялось чудище из воды, разинуло пасть размером с корабельный сундук и проревело: «Ну что, может, и теперь захочешь плюнуть мне в пасть, Элиас? Только вот что я тебе скажу...» Дальше Элиас слушать не стал. Кинулся он прочь, да с такой прытью, что только пятки засверкали. Вскочил в лодку и всю дорогу до дома грёб так, что пот лился с него градом. И только когда к берегу причалил, вспомнил Элиас, что там, на огне, у него кофе варится...

Т. Киттельсен

Кто же такой на самом деле водяной и почему представления о нём так запутанны и противоречивы? Возможно, всё дело в том, что когда-то в древности нёкк был владыкой всех водных просторов Норвегии и обладал огромной магической силой; но с течением времени представления о водных обитателях становились всё детальнее, появлялись новые персонажи, и нёкк постепенно «передал» им большую часть своих полномочий и способностей. А сам отправился «на покой» — в тихие тёмные омуты лесных озёр, чтобы там на досуге подстерегать незадачливых представителей рода людского.

|

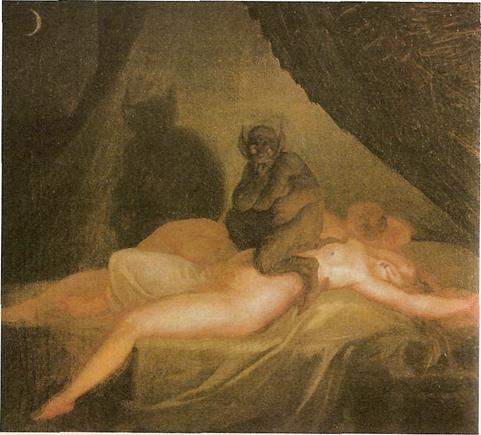

Мара.

Если ночью в углу комнаты вдруг сгустится мрак... Если чёрной тенью что-то скользнёт к твоей кровати... Если окажется под боком что-то жаркое и пушистое — не поймёшь, то ли кошка, то ли копна волос... Если в темноте вдруг навалится на грудь страшная тяжесть... Если снова и снова снится кошмар, будто тебе не хватает воздуха... Если ты просыпаешься с криком, весь в поту, словно чуть не умер от удушья... Знай, к тебе приходила мара.

|

Очень-очень давно свёл человек знакомство с марой. Ещё в «Круге земном», книге скандинавских преданий, записанных Снорри Стурлусоном, рассказывается, как мара замучила легендарного правителя Швеции по имени Ванланди. Он был воином и путешественником. В своих странствиях он дошёл до страны финнов, где женился на дочери царя Дриве. Он провёл с ней зиму, а весной уехал, обещав вернуться через три года. И не вернулся. Тогда Дрива подкупила колдунью Хульд, чтобы та либо вернула ей Ванланди, либо умертвила его. «Когда шло колдовство, Ванланди был в Упсале. Ему вдруг захотелось в страну финнов, но друзья его и советники запретили ему поддаваться этому желанию, говоря, что оно, наверно, наколдовано финнами. Тогда его стал одолевать сон, и он заснул. Но тут же проснулся и позвал к себе и сказал, что его топчет мара. Люди его бросились к нему и хотели ему помочь. Но когда они взяли его за голову, мара стала топтать ему ноги, так что чуть не поломала их. Тогда они взяли его за ноги, но тут она так сжала ему голову, что он сразу умер». Скальд Тьодольв говорит об этом так:

Ведьма волшбой

Сгубила Ванланди,

К брату Вили

Его отправила,

Когда во тьме

Отродье троллей

Затоптало

Даятеля злата.

Пеплом стал

У откоса Скуты

Мудрый князь,

Замученный марой.

Если писали о маре в XIII веке, то рассказывали о ней ещё раньше. Предания эти могут восходить к VIII веку, а живёт мара с человеком и того дольше. Не случайно известна она не только северянам, но и нам, славянам.

Все знают нашу кикимору. Чаще всего её представляют зелёной и противной, и живёт она будто бы на болоте. Это не так. Кикимора живёт в доме. Иногда говорят, что это жена домового. Любопытно, что в разных местах её называют по-разному, в том числе — морой, марухой, марой. В Белоруссии же марой называют любую нечисть. В Польше рассказывают сказки о том, как мара вредит людям, принимая разный облик. Ещё марой называют чучело, которое сжигают на костре в ночь на Ивана Куполу. Видимо, раньше мара была просто злым духом, воплощением смерти, мора. Кстати, её имя происходит от того же корня, что и русские слова «мор» и «смерть». Но возможно, существовал и глагол с этим корнем, означавший «бить, разбивать, ударять, сжимать, хватать, душить». Несомненно лишь одно: совпадение имен русского и норвежского персонажей — не случайность, а закономерность. Кстати, в слове «кошмар» тот же корень, только пришло оно в русский язык сравнительно поздно, в XVIII—XIX веках, из французского.

«Мара», «мара»... Да что же она, наконец, такое и откуда берётся? На первый вопрос ответить очень сложно. Дело в том, что она — оборотень и может принимать самые разные обличья. Чаще всего это молодая красивая женщина, но может мара представляться и уродливой старухой, и страшилищем без головы, вроде драуга (см. статью «Драуг»). С недавних пор её видят даже в облике человека в тёмно-сером костюме и шляпе. Может она принимать вид животного — чаще всего кошки. В норвежском языке есть даже отдельное слово, обозначающее мару-кошку, — марекатт (marekatt).

Кошка — маленькая, грациозная, ласковая и домашняя — в фольклоре многих народов связана с женщиной, а вот мужчина на кошку не похож. Он скорее напоминает дикого лесного зверя — неукротимого, сильного, агрессивного, поэтому если мужчина становится оборотнем, то превращается в волка или медведя. Таких оборотней тоже очень хорошо знают в Норвегии. Их называют варульвами и манбьёрнами (см. статью «Оборотни»). Но, несмотря на различия, можно сказать, что мара и варульв — один род волшебных существ, близкие родственники. У них есть общая черта: по некоторым преданиям, они одинаково появляются на свет — от греха родителей. Например, если супруги не хранили друг другу верность или если мать пошла против Божьей воли и пыталась облегчить себе родовые муки: проползала под пуповиной новорожденного жеребёнка или пролезала через конскую упряжь. Так делали, потому что считали, что у лошадей роды проходят легко. Пролезая в упряжь, женщина как бы становилась лошадью, ведь раньше люди верили, что сходство вещей не случайно, но выражает их родственную природу, а сходство, искусственно созданное, связывает вещи и живых существ реальными связями. Это основной принцип магии.

Есть и другое поверье. Оно гласит, что если у матери родилось семь дочерей подряд, то младшая станет марой. Но не всегда марами рождаются. В Халлингдале верят, что марой становится в старости женщина, никогда не бывшая замужем. А в Гранвине поговаривают, что старые девы превращаются в мару уже после смерти. Тогда они — сморщенные, скорченные, уродливые — рыскают по ночам в поисках молодых влюблённых и мучают их, вымещая на них свою злобу. В других же местах говорят, что и молоденькие девушки могут стать марами, если они сильно полюбят. Присохнет девушка к парню, не пьёт, не ест — так тоскует, а он на неё и внимания не обращает. Вот засыпает она, и во сне всё равно о нём думает, а в это время от её страсти появляется мара и мучает парня. Бывает, что парни узнают, из-за кого к ним мара приходит. Тогда ночной кошмар заканчивается весёлой свадьбой. Но если оказывается, что страдала по нему замужняя... тут добра не жди.

Не совсем понятно, что происходит с влюблёнными женщинами: то ли они сами в мару превращаются, то ли мару насылают, как свои тёмные мысли. Ведь рассказывают, что мару можно именно наслать, как сглаз или болезнь. Так поступила колдунья Хульд, убившая Ванланди. Мару может наслать недобрый человек, желающий кому-нибудь вреда. Такая мара и приходит в виде кошки. Иногда разных зверьков, которые душат спящих, посылает скрытый народец. Это тоже мары. И сами люди из скрытого народца могут оборачиваться марой, впрочем, как и тролли. Такое смешение образов означает, что, когда история рассказывалась, самым важным было действие персонажа. Смотря по тому, что он делает, его и называли. Если он мучает, душит спящих, — значит, это мара.

Существует и христианское объяснение того, откуда и зачем приходит мара. Это нечистый дух, который мучает за грехи, и даже сам сатана. Если в голове твоей дурные мысли — жди ночью мару. В Сетесдале говорят, что мара душит того, кто играл на скрипке в день поста.

Но мара не только портит сон и приносит кошмары. Она может по небрежности задушить человека насмерть. Бытует поверье, что если мара сумеет пересчитать все зубы спящего, то подчинит себе его волю. А если она сделает это быстрее, чем над спящим прочтут «Отче наш», то он почти наверняка умрёт. Чтобы сберечь свой сон, а то и жизнь, выполняют определённые ритуалы. Самое простое средство отогнать мару — имя Господне и «Отче наш». Но это может не подействовать. «Языческие» и просто «физические» средства оказываются куда действеннее. И первое из них — нож. Тому, кого мучает мара, нужно положить нож на грудь лезвием от себя — и исхитриться так спать. Когда мара придёт, чтобы усесться ему на грудь и душить, то напорется на нож и умрёт. В Хафслу рассказывают, что один человек, к которому повадилась ходить мара, так и сделал. Наутро рядом с ним лежала мёртвая женщина. Черты её были странно знакомыми. Он в ужасе узнал свою дальнюю родственницу.

Точно так же иногда помогает выстрел или просто громкий крик: мара пугается и пропадает. Но куда чаще используются магические способы борьбы. Тот же нож можно просто положить под подушку — тогда это уже не оружие, а оберег. Вместо ножа можно класть ножницы — главное, чтобы это был сделанный человеком металлический острый предмет — знак того, что человек подчинил себе стихию. И стрелять можно не просто ради шума. Если зарядить ружьё пулей, отлитой из фамильного серебра, то выстрел приобретёт магическую силу и наверняка поразит мару. Ещё один магический оберег — пентаграмма.

В Норвегии её так и называют — «знак мары» и рисуют для защиты над дверью, над окнами или просто над кроватью. Иногда вместо пентаграммы рисуют христианский крест. Действие ножа-оберега можно усилить, если провести определённый ритуал. В разных уголках Норвегии делают так: связывают вместе нож и какую-нибудь одежду и три раза обводят этим свёртком вокруг себя, причём обязательно против солнца. Есть незначительные варианты. В Салтене нож завязывают в платок и сначала кладут на голову, а уж потом водят по всему телу. Обязательный элемент ритуала — магические слова, заговор. С последними словами заговора нож должен выпасть из платка на пол.

В Норвегии её так и называют — «знак мары» и рисуют для защиты над дверью, над окнами или просто над кроватью. Иногда вместо пентаграммы рисуют христианский крест. Действие ножа-оберега можно усилить, если провести определённый ритуал. В разных уголках Норвегии делают так: связывают вместе нож и какую-нибудь одежду и три раза обводят этим свёртком вокруг себя, причём обязательно против солнца. Есть незначительные варианты. В Салтене нож завязывают в платок и сначала кладут на голову, а уж потом водят по всему телу. Обязательный элемент ритуала — магические слова, заговор. С последними словами заговора нож должен выпасть из платка на пол.

Первый раз заговор против мары был записан в 1786 году в местечке Сельюрд и выглядел так:

Мара, мара, знай о том,

Если ты пробралась в дом,

Уходи добром!

Или выгоню ножом,

Или выгоню копьём (мечом)!

Симон-бич в дому!

Сейчас заговор этот известен по всей Норвегии, правда, как любой фольклорный текст, с вариантами. Есть такие:

1. Мара, мара, знай о том,

Если ты пробралась в дом,

Гоню тебя прочь!

Камнем и тростью,

Железом и костью.

Придёт Улав-святой —

Не бывать тебе живой!

Скорей к чёрту провались!

Мара, мара, берегись!

2. Мара, мара, знай о том,

Если ты пробралась в дом,

Гоню тебя прочь!

В море волна бьёт,

Дерево тонет, камень плывёт,

Считать тебе велю волны в море!

Мотив счёта-препятствия для нечистой силы встречается у самых разных народов. В центральноевропейской традиции надоедливому дьяволу, которого ученик колдуна вызвал по ошибке, следует дать задание считать песчинки на морском дне. А чтобы спастись от вампира, нужно насыпать маковых зёрен: он не сможет удержаться и начнёт их считать. Так уж устроены вампиры: пока всё не пересчитают, не успокоятся. Вампиры настолько увлекаются подсчётами, что не замечают, как приходит рассвет. Схожие поверья встречаются даже на Дальнем Востоке: там принято сыпать рисовые зёрна. В Чехии есть обычай в канун Вальпургиевой ночи, самого большого шабаша в году, насыпать на порог песок или сено, чтобы ведьмы не могли войти в дом, пока не пересчитают все песчинки или травинки. У нас в России так же спасаются от «ходячих» покойников. Если кто-то из родственников никак не может упокоиться в могиле, надо обсыпать дом горохом или каким-нибудь ещё зерном — пускай считает до самой зари.

Читаться эти заговоры могут и без ритуальных действий с ножом, потому что упоминание ножа или другого магического средства для архаического сознания почти то же самое, что реальное обладание предметом, ведь имя вещи неразрывно связано с вещью таинственными узами. Поэтому так сильна была вера в заговоры и молитвы — в волшебную силу слова. Тем интереснее упоминание в заговоре Симона-бича. Что бы это могло быть? Это тоже очень распространённый оберег против мары. Другое его название —  «марина метёлка».

«марина метёлка».

По-русски это называется «ведьмина метла». Если на дереве (чаще всего на берёзе, но иногда и на деревьях хвойных пород) селится маленький-маленький гриб-паразит, то ветка, которую он облюбовал, изменяется: она начинает сильно ветвиться, плотно обрастает листьями или хвоей и на вид действительно начинает напоминать метлу. Вот этой-то веткой и можно отогнать мару. Считалось, что на дереве появляются такие ветки, потому что мара на нём качалась. Если принести такую ветку в дом, то мара, придя, увидит, что она здесь уже была, и никого не тронет. В народе этим средством пользовались вплоть до 1938 года. Метёлки вешали над кроватью, втыкали за косяк над дверью или клали на грудь того, к кому приходила мара. Были определённые правила, как надо нести такую метёлку домой. Ни в коем случае нельзя идти по дороге, где провезли умершего, а лучше всего пройти через перекрёсток трёх дорог. На западе Норвегии эти искорёженные ветви часто связывали с другими волшебными существами, называли их гюгриной метлой или хюльдриным веником.

Ну а если нет под рукой волшебной веточки? И даже ножа? Есть еще один очень простой и забавный способ отвадить мару. Отходя ко сну, в Гаусдале меняют местами ботинки: левый башмак ставят справа, а правый — слева. И при этом трижды читают заговор. Можно по-другому переставлять ботинки: разворачивать их носками от кровати, ставить носками врозь. Главное — сделать это не так, как ставят обычно, нарушить традиционный порядок, чтобы мара запуталась, растерялась и не смогла добраться до жертвы.

Но это всё, скорее, предупредительные меры. Кое-что можно сделать, даже когда мара уже пришла. Не обязательно сразу кричать: «Господи, помилуй!» Один мужчина из Бюкле ударил пришедшую к нему мару по ноге и сказал: «Приходи утром и проси, чего у меня нет». На следующий день пришла соседка и спрашивает, нет ли у него стебля гороха, чтобы ей дать, а горох-то в Бюкле и не рос!.. Важнее всего тут, что мара была узнана, стало понятно, кто приходит в её образе. Ранят мару, как правило, для того же. За ней остаётся кровавый след, который приводит утром к её дому. Иногда жертва узнаёт мару в лицо и называет человеческим именем — тогда наваждение тоже прекращается.

Допекает мара не только людей, но и домашних животных. Определить это можно по двум признакам: если корова или лошадь утром вся мокрая от пота и выглядит замученной, значит, на ней ездила ночью мара. Так это и называется: мареритт (mareritt) — «скачка мары». Второй признак: у лошади в хвосте или гриве появляются слипшиеся или свалявшиеся пряди волос. В Норвегии их называют марелокк (marelokk), «марины прядки», а в России — колтуны или гостецы, и тоже считают, что гостецы появляются от злого духа по имени Гостец.

В русской традиции рассказывается о том, что на лошадях ночью ездит домовой. Если ему скотинка не полюбилась, то он её и мучает: ездит на ней, пока у неё на боках пена не выступит, косички заплетает — колтуны. Он же забирается в кровать и щекочет, а то и душит спящих. Делает домовой это иногда из озорства, а иногда — предупреждая об опасности. Подобное совпадение мотивов вряд ли случайно. Учёные предполагают, что древнейшим названием домового и могло быть имя «мара». Возможно, в незапамятные времена, пять тысяч лет назад, в пантеоне индоевропейцев существовал дух, который мог заботиться о доме и одновременно мучить жильцов. Только потом в нашей традиции он распался на два образа, на дедушку-домового и кикимору, его жену, а у скандинавов получилась злобная мара и хитрющий ниссе.

Во всех представлениях древних есть своя логика, и «марины прядки» — тому пример. Если на дереве, на котором раскачивалась мара, вырастает густой пучок веток, то на кобыле, на которой скакала мара, появляется плотно свалявшаяся прядка волос. Если обнаруживаются такие прядки, скотину надо спасать. Годятся те же средства, которыми защищают человека: втыкать над дверью «марину метёлку», чертить на косяках «марин знак» (пентаграмму), оставлять рядом со скотиной косу лезвием вверх — мара порежется и оставит кровавый след, по которому её легко будет найти.

Кажется, что от мары никто ни разу добра не видел — одни только мучения. Вот уж воистину чертовка! Но даже такую злыдню под силу приручить человеку. Не раз догадливые мужчины даже женились на своём ночном кошмаре. Вот одна такая история:

Приключилось с одним парнем несчастье — повадилась на нём мара каждую ночь скакать. И невдомёк ему было, как она в комнату попадает, пока однажды не заприметил дырку в стенке. Ну, он её колышком и заткнул.

Прошла ночь, а наутро видит — по полу голая женщина на четвереньках ползает. Он пошёл, одежды купил, приодел её. И такой она оказалась раскрасавицей, что краше и быть не может. Парень отвёл девушку в церковь, а когда её окрестили, с ней и повенчался. И прожили они душа в душу восемь лет, то ли пятерых, то ли шестерых детей прижили. Только вот как-то под Рождество изрядно муж перебрал винца. И стал, пьяный, допрос жене устраивать, как да что и какого она роду-племени. Она ответила, что не помнит ни отца, ни матери. А он ей: «Где ты на свет появилась, и я не знаю — не ведаю, а откуда ты ко мне пришла, сейчас покажу», — и вытащил колышек. Она тут же в дырку — шмыг! — и никогда уж больше муж жену свою не видел.

Счастливая это история или не очень? Трудно ответить. Можно ведь сделать из неё и такой вывод: как ни старайся, а человека из нежити не сделаешь. Есть хорошая русская поговорка, выражающая ту же мысль: «Как волка ни корми, он всё в лес смотрит».

Оборотни.

Испокон веков разводили в норвежских крестьянских усадьбах скот. Молоко и длинная шелковистая шерсть, жирная сметана и сыр, — не было бы ничего этого у бондов, если бы не козы, не коровы, не овцы. Потому и холят их хозяева, зимой оберегают от холода, а летом уводят пастись на дальние горные сетеры, где трава сочнее и гуще, — у кого животные худые да больные, тот и останется без еды да без тёплой одежды. И какое это горе для всего хутора, если вдруг повадится в стадо страшный неприятель — волк! Перережет он коз да овец, утащит маленьких ягнят — пропадут даром все заботы и труды, останутся дети голодными. Плачут женщины, проклинают серого разбойника, а мужчины собираются на охоту — с оружием, с кольями, с ловчими сетями.

Слепая и яростная сила дикого зверя пугает сама по себе; а если этот зверь угрожает постоян

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|