- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

КНИГА ТРЕТЬЯ 3 страница

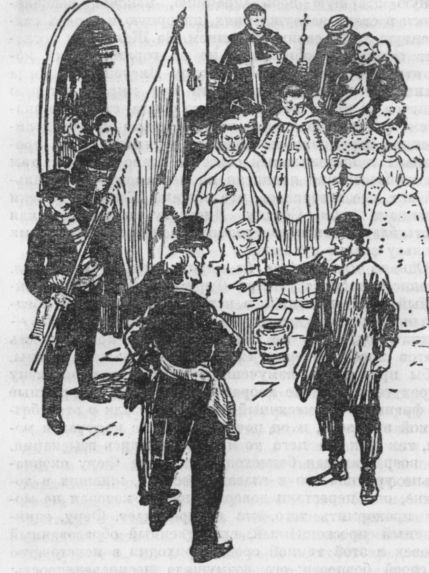

Однако при выходе из церкви вспыхнул скандал. В толпе находился учитель Феру, до крайности изможденный и взвинченный, в истрепанном сюртуке. Бедняга по уши увяз в долгах, не зная, где занять десять – двадцать су, часто не мог получить в кредит шесть фунтов хлеба, которые ежедневно были ему нужны, чтобы прокормить измученную тяжким трудом жену и трех тощих, вечно хворающих дочерей. Несчастные сто франков, его месячный оклад, исчезали в этой бездонной пропасти, и он почти ничего не получал в мэрии, так как на него то и дело сыпались взыскания. Все возрастающая безысходная нищета Феру окончательно уронила его в глазах крестьян, живших в достатке, они перестали доверять науке, которая не может прокормить того, кто ее преподает. Феру, единственный просвещенный, единственный образованный человек в этой темной среде, приходил в неистовство от своей бедности; его возмущала несправедливость: он, наделенный знанием человек, был обездолен, а невежды процветали; страдания семьи вызывали у него жестокое озлобление, и он начал мечтать о ниспровержении этого гнусного общества, на развалинах которого надо построить Город истины и справедливости.

Феру заметил Салера, мэра Морё, явившегося в новеньком, с иголочки, сюртуке; поскольку аббат Коньяс торжествовал, он хотел к нему подольститься. Отныне в Морё царили мир и согласие, община ладила с аббатом, несмотря на его отвратительный характер – он ворчал, что вынужден приходить за четыре километра ради прихожан, которые могут позволить себе роскошь содержать собственного кюре. Весь почет, в котором отказывали тощему, бледному, скудно оплачиваемому учителю, без гроша за душой и по уши увязшему в долгах, доставался священнику, процветающему и прочно устроенному, с хорошими доходами – ему несли деньги за крещение, за венчание, за похороны. В этом неравном поединке учитель неизменно терпел поражение и приходил в ярость.

– Что скажете, господин Салер, – недурной карнавал? И вам не совестно участвовать в таких мерзостях?

Салер, хоть в душе и не сочувствовал священникам, обиделся. Благополучный буржуа принял это как личное оскорбление: разбогатев на торговле скотом и удалившись от дел, он мирно жил на ренту в хорошеньком, заново отделанном доме, выкрашенном масляной краской и сверкавшем чистотой. И он решил дать учителю достойный отпор.

– Уж вы бы лучше помалкивали, господин Феру. Стыдно тому, кто не умеет добиться в жизни приличного положения.

Феру только собрался ответить, возмущенный низменной моралью, от которой он так страдал, но к ним подошел Жофр, – на него учитель и обрушил свой гнев.

– А! Так вам, дорогой коллега, не стыдно нести знамя лжи и гнусности! Нечего сказать, подходящий поступок для воспитателя юных отпрысков нашей демократии! Кто‑кто, а уж вы знаете: поп выигрывает то, что учитель проигрывает.

Жофр, как человек обеспеченный и вдобавок довольный своим поведением, выказал снисходительное презрение:

– Прежде чем судить других, бедный мой коллега, вам следовало бы подумать, чем прикрыть зад вашим дочкам.

Это окончательно вывело Феру из себя. Взлохмаченный и разъяренный, он завопил, размахивая длинными руками:

– Поповская свора! Иезуиты проклятые! Таскайте сердце зарезанного быка, поклоняйтесь ему, жрите его сырым, вы станете от этого еще бесчеловечней и глупей!

Вокруг богохульника стал собираться народ, раздались угрозы и улюлюканье, и дело кончилось бы скверно, если бы благоразумный мэр Салер, дороживший репутацией своей общины, не взял Феру под руку и не вывел из враждебной толпы.

На следующий день происшествие раздули, всюду толковали о беспримерном кощунстве. «Пти Бомонтэ» писала, что учитель из Морё плюнул на трехцветный флаг с эмблемой Сердца Иисусова в момент, когда достойный аббат Коньяс благословлял эту священную эмблему кающейся и спасенной Франции. В следующем номере газета сообщила, что Феру наверняка будет уволен.

Если дело обстояло именно так, то учителя ожидала печальная участь: Феру, которому оставалось прослужить в учебном ведомстве еще три года до истечения десятилетнего срока, освобождавшего от воинской повинности, пришлось бы, в случае увольнения, отбыть три года казармы. А что станется за это время с женой и тремя дочерьми, несчастными созданиями, которых он еле мог прокормить, – без него они будут обречены на голодную смерть!

Узнав о случившемся, Марк поспешил к Сальвану. На этот раз газета не солгала – приказ об увольнении уже был на подписи, Ле Баразе и слушать не хотел никаких доводов. Марк стал упрашивать старого друга предпринять еще одну попытку, но тот с грустью отказался.

– Нет, нет, это бесполезно, он все равно поставит на своем. Ле Баразе не может поступить иначе, во всяком случае, он считает это необходимым; этот оппортунист разом избавится от всех трудностей… И нечего вам сетовать: он жертвует Феру, чтобы спасти вас.

Марк запротестовал, сказав, что его крайне огорчает такой поворот событий.

– Вы за это не в ответе, мой друг. Он бросает клерикалам жертву – без нее не обойтись – и надеется спасти вас, ценного работника. Кто‑то уверял меня вчера, что это замечательное решение. Ах, сколько приходится проливать слез и крови, чтобы добиться хоть малейшего успеха, и сколько несчастных жертв должны заполнить собою ров, чтобы герои могли через него перейти!

Слова Сальвана сбылись в точности. Два дня спустя Феру был уволен; не желая отбывать военную службу и доведенный до отчаяния этой несправедливостью, он дезертировал и укрылся в Бельгии. Он надеялся найти в Брюсселе скромную работу, вызвать к себе жену и дочерей и восстановить на чужбине разрушенный домашний очаг. Феру почувствовал даже некоторое облегчение, избавившись от каторги учебного ведомства, теперь он дышал полной грудью, радуясь, что может наконец думать и делать, что хочет. Тем временем его жена и дочки переехали в Майбуа и поселились в двух отвратительных комнатушках; г‑жа Феру мужественно принялась за шитье, но это не обеспечивало семье хлеба насущного. Марк навестил ее, поддержал, чем мог, – у него разрывалось сердце при виде их неизбывной нужды. Он испытывал угрызения совести, потому что инцидент с распятием был забыт среди переполоха, вызванного кощунством в Жонвиле и увольнением учителя. «Пти Бомонтэ» шумно праздновала победу, граф де Сангльбёф прогуливался по Бомону с победоносным видом, как будто Братья, капуцины, иезуиты, брат Фюльжанс, отец Филибен и отец Крабо сразу сделались хозяевами департамента. Жизнь шла своим чередом, беспощадная борьба должна была возобновиться на другом участке.

Однажды в воскресенье Марк с удивлением увидел, как жена возвратилась домой с молитвенником в руке.

– Как, ты ходишь в церковь? – спросил он.

– Да, – спокойно ответила она. – Я только что от причастия.

Марк, бледнея, смотрел на нее; он вздрогнул и весь похолодел.

– Ты стала выполнять обряды, не сказав мне ни слова об этом?

Она сделала вид, что удивляется, и ответила, как всегда, спокойно и мягко:

– Предупреждать тебя? Но зачем? Это дело совести… Я предоставляю тебе поступать, как ты находишь нужным, думаю, что и я могу поступать так же.

– Разумеется, но все же, ради наших добрых отношений, мне следовало бы знать.

– Ну что ж, вот ты и знаешь. Я не прячусь, ты сам видишь… Надеюсь, мы все‑таки останемся добрыми друзьями.

Она замолкла, а у Марка не хватило духа высказать все, что у него накипело на сердце, хотя он понимал, что необходимо с ней объясниться. День прошел в тягостном молчании, оба чувствовали какую‑то трещину.

III

Прошло несколько месяцев, Марк с каждым днем все настоятельнее задавал себе один и тот же грозный вопрос: почему он женился на девушке, чья вера была ему чужда? Не обречены ли они из‑за этого на жестокие страдания? Ведь они представители враждебных миров, их разделяет бездна! Он приходил к убеждению, что для семейного благополучия нужно не только – как об этом уже поговаривали, – чтобы жених и невеста подверглись медицинскому осмотру и получили свидетельство об отсутствии физических недостатков, но важно еще установить, что они люди здравомыслящие и свободны от всяких наследственных или благоприобретенных предрассудков. Если вступающие в брак совершенно не знают друг друга, принадлежат к разным общественным кругам и по‑разному смотрят на жизнь, – то у них неизбежно возникнут разногласия, они будут мучать один другого и в конце концов оба погибнут. Но вначале любовь слепа, невольно многое извиняешь, ибо так трудно сделать решительный шаг, и каждый частный случай кажется особенным и неповторимым!

Впрочем, Марк сознавал, что его случай в самом деле исключительный. Он еще не обвинял Женевьеву, но заранее опасался, что она станет слепым орудием в руках священников и монахов, против которых он повел кампанию. Раз церковь ничего не добилась у начальства Марка и не смогла таким путем сломить его и устранить, она постарается теперь поразить его в лоне семьи, нанести ему удар в самое сердце. Это был типичный иезуитский прием, извечный маневр монаха, духовного отца и руководителя, который втихомолку трудится во славу католической церкви, – как знающий свет психолог, досконально изучивший человеческие страсти, он умеет сыграть на них и отдать во власть Христа человека‑зверя, обласканного и сытого, задыхающегося от пресыщения. Втереться в семью, встать между супругами, подчинить себе жену, воспитанную в благочестивых традициях, и таким образом довести до отчаяния и сломить мужа, от которого надо избавиться, – вот крайне распространенная тактика, какую усиленно рекомендуют и применяют в темном, глухом мирке исповедален. За сутаной аббата Кандьё, за рясами отца Теодоза и брата Фюльжанса Марку чудился мелькающий профиль любезного отца Крабо.

Церковь со дня своего основания овладела женщиной, рассчитывая, что она поможет распространять веру и закабалять людей. Однако тут сразу возникло препятствие. Ведь женщина могла навлечь позор и погибель, была существом греховным, внушавшим ужас и отвращение, перед которым дрожали святые. Нечестивая природа именно тут расставила свои сети, сделав женщину источником земной жизни, воплощением жизни, которую католичество учит презирать. Был период, когда церковь не признавала души у этого орудия блуда, святые бежали от женщин в пустыню, зная, что поддадутся соблазну, если только дуновение вечернего ветра донесет до них запах женских волос. Красота и чувственность изгонялись из мира, они были бесповоротно осуждены на земле, их считали дьявольским порождением, уловками сатаны и призывали бороться с ними с помощью молитвы, умерщвления плоти, а главное, полного воздержания от полового акта. Нужно было заглушить в женщине пол, идеальная женщина должна была быть бесполой, царицей неба была признана девственница, нелепая легенда о непорочном зачатии властвовала над умами. Однако церковь скоро оценила неотразимую чувственную силу женщины, ее великую власть над мужчиной и, несмотря на свои страхи и отвращение к половому влечению, стала пользоваться им для воздействия на мужчину, чтобы подчинить его и заковать в цепи. Стадо женщин, обезволенных деспотическим воспитанием, напуганных видениями адских мук, порабощенных жестокими и суровыми священниками, превратилось в послушную армию; и если мужчина перестал верить и удалился от алтаря, можно было попытаться вернуть его, пользуясь сатанинским и неизменно победоносным обаянием женщины: достаточно было отказать ему в ласках, чтобы он пошел за ней к подножию креста. Разумеется, непоследовательность такой морали слитком бросалась в глаза, но католичество уже давно утратило первоначальную строгость, а иезуиты, казалось, для того и появились, чтобы бороться с миром на новом поприще казуистики и компромиссов. С тех пор церковь изменила свое отношение к женщине и стала применять к ней более мягкую и ловкую тактику. Она по‑прежнему не почитала ее как супругу, малодушно страшась запретного наслаждения, но воспользовалась этим наслаждением для своего торжества. Политика церкви состояла в том, чтобы держать женщину в полном подчинении, одурманивая ее и не давая ей выйти из младенческого состояния. Затем церковь превратила ее в боевое оружие, крепко надеясь подчинить себе неверующего мужчину при помощи благочестивой жопы. Благодаря ей церковь приобрела постоянного соглядатая у семейного очага, она прокрадывалась даже на супружеское ложе, когда надо было довести мужчину до отчаяния. Таким образом, женщина оставалась все тем же орудием наслаждения с той разницей, что священник пользовался им для утверждения царства божьего на земле.

Марк хорошо представлял себе условия, в каких росла Женевьева. В раннем детстве – монастырь сестер визитандинок, где царила атмосфера приторной набожности: вечерняя молитва на коленях в белоснежной кроватке; боженька, отечески добрый к послушным деткам; залитая блеском свечей часовня, где господин кюре рассказывает восхитительные истории про христиан, чудом спасшихся от львов, про ангела‑хранителя, склоненного над колыбелью, который уносит на небо чистые души, возлюбленные господом. Затем наступала пора первого причастия, к которому девушку весьма обдуманно подготавливали несколько лет; необыкновенные тайны катехизиса, окутанные жутким мраком, навеки смущали душу, порождая нездоровое мистическое любопытство. Распускающаяся, как цветок, юница в тревожный час созревания, в своем прелестном белом платье, первом подвенечном платье, становилась невестой Христовой и соединялась с божественным женихом, соглашаясь всю жизнь нести это сладостное рабство; пусть потом появлялся мужчина, – девушка уже потеряла невинность, так как до него отдалась божественному жениху, который должен был со временем предъявить свои права и оспаривать ее у мужа в силу навязчивого воспоминания. Женщину всю жизнь не покидает видение горящих свечей, и запах ладана пробуждает в ней томление, рано или поздно неизбежно возрождаются прежние ощущения, навеянные таинственным шепотом исповедальни и смятением чувств после причастия. Женевьева выросла в атмосфере предрассудков, она впитывала в себя вековые заблуждения и обман, ее наглухо отгораживали от реального мира, откуда не проникало ни одной свежей струи. И вот девица, в шестнадцать лет покинув своих воспитательниц – добрых сестер визитандинок, оказывалась на диво тупой и испорченной, существом темным и неспособным выполнить свое назначение, не знавшим ни себя, ни других; вступая на брачное ложе, становясь возлюбленной и супругой, она распространяла религиозную заразу, источник раздоров и страданий.

Марк представлял себе Женевьеву и позднее, в благочестивом домике на площади Капуцинов, где он с ней познакомился. Она жила с бабушкой, г‑жой Дюпарк, и матерью, г‑жой Бертеро; своей неусыпной заботой они в основном довершали дело монастыря, – устраняли все, что могло сделать девушку существом разумным и обратить к истине. Лишь бы она выполняла все, что требуется от ревностной прихожанки, а там пусть будет равнодушной ко всему на свете и живет в полном неведении жизни. Марку не совсем легко было воскресить в памяти Женевьеву такой, какой полюбил ее с первого взгляда; он помнил лишь восхитительные белокурые волосы, тонкое и нежное лицо, обаяние первой молодости, волнующий аромат юного тела и почти позабыл, как она в ту пору рассуждала и относилась к жизни. Их бросил в объятия друг друга ураган страсти, огонь желания, испепеляющий миры; она зажглась подобно ему, ибо, несмотря на пуританское воспитание, унаследовала горячую кровь отца. Разумеется, она не была дурочкой, должно быть, он считал, что она похожа на других девушек, о которых мужчина ничего не знает; и, конечно, он решил разобраться в этом позднее, на следующий день после свадьбы, когда она будет целиком ему принадлежать. Теперь, вспоминая первые годы жизни в Жонвиле, он видел, что не слишком‑то старался получше ее узнать и приблизить к себе. Они провели эти годы в неугасающем восторге, в таком упоении вечерними поцелуями, что даже не помышляли о моральных разногласиях, которые могли бы их разлучить. Она была далеко не глупа, и он не стал придираться к кое‑каким странным пробелам в ее образовании. Она перестала выполнять религиозные обряды, и он вообразил, что приобщил ее к своему вольнодумству, не занявшись ее развитием. В глубине души он признавался себе в некоторой трусости, – ему так не хотелось ее перевоспитывать, он опасался трений, способных омрачить пленительный рай их любви. Раз их жизнь протекала благополучно, зачем нарываться на ссоры? Вдобавок он был твердо уверен, что их горячая нежность навсегда обеспечит доброе согласие.

И вот наступил кризис, грозная пора испытаний. Сальван, некогда устроивший их брак, не скрыл от Марка своей тревоги за их будущее, будущее супругов, столь различных по своим убеждениям. Успокаивая себя, они с Марком пришли к заключению, что если супруги обожают друг друга, то мужчина сделает из женщины все, что захочет. Разве не может муж, которому вручают неопытную девушку, вылепить из нее что угодно по своему образцу, если она его любит? Он – бог, и ему дано создать ее заново благодаря всемогущей любви. Но он поддался ослеплению, проявил бездеятельность и слишком поздно понял, что совершенно не знал Женевьевы; ему была неведома душа этой женщины, таившая в себе враждебность, которая постепенно пробуждалась в соответствующем окружении. Она вновь переживала детство, юность, видела себя малюткой, стоящей на коленях в белой кроватке под крылышком ангела‑хранителя, потом впервые принявшей причастие невестой Христовой в чудесном белом платье, юной девушкой, охваченной экстазом под сенью церковных сводов, в полумраке исповедальни, испытывающей сладостное головокружение после признания в грехах. Атмосфера религиозности, в какой она росла, не забывается; церковь отмечает ребенка огненной печатью и пропитывает своим запахом; все воскресало в ней – баюкающая музыка органа, торжественные, волнующие процессии, поэзия колокольного звона. Женщина, старея, возвращается к детству, ее разум засыпает, и ею вновь овладевают блаженные иллюзии, навеянные религиозным воспитанием, хотя они ничтожны и бессмысленны. Марк убедился, что обожаемая Женевьева, которую он считал безраздельно своей, принадлежала другому и жила в прошлом, где Марка не было и не могло быть. Он с изумлением обнаружил, что между ними нет ничего общего, что он сблизился с ней, не повлияв на ее душу, с младенчества искусно обработанную. Как Марк теперь жалел, что не попытался сразу после свадьбы, в часы блаженства, проникнуть в ее мысли, овладеть ее разумом, оторвавшись от этого прелестного лица, которое он покрывал поцелуями! Не следовало успокаиваться в своем счастье, нужно было заняться перевоспитанием этого взрослого ребенка, нежно обвившего руками его шею. Раз он хотел сделать ее своей, он должен был что‑то предпринять, как человек благоразумный и осторожный, чей разум не помрачен любовью. Если теперь он страдал, то виноваты в этом его иллюзии, самонадеянность, лень и эгоизм, – он не хотел действовать, малодушно опасаясь нарушить свое блаженство.

Теперь опасность была уже так велика, что он решил бороться. Не позволяя себе резко вмешиваться, он ссылался лишь на один предлог: уважение к чужой свободе, терпимость к искренней вере подруги жизни. Как некогда он согласился венчаться в церкви и впоследствии не противился крещению Луизы, проявляя снисходительность влюбленного, так и теперь был не в силах запретить жене ходить в церковь, исповедоваться и причащаться, раз она в это верила. Но времена изменились, – в момент их венчания и крещения дочери он был сравнительно равнодушен к этим вопросам, но теперь он утвердился в свободомыслии и взял на себя миссию преподавать истину подрастающему поколению. На нем лежал важный долг – он был обязан подавать пример и не допускать у своего очага то, что осуждал у других. Его могут вполне заслуженно упрекнуть, что он, светский учитель, так резко выступающий против вмешательства священника в воспитание детей, разрешает жене регулярно ходить по воскресеньям к мессе и водить в церковь маленькую Луизу, которая в семь лет уже лепечет длинные молитвы. Тем не менее он до сих пор считал, что не в нраве запретить все это, так как ему было свойственно уважать свободу совести, которой он сам пользовался в полной мере. И если Марк чувствовал острую необходимость бороться за свое счастье, он не представлял себе, что можно прибегать, особенно в семье, к другому оружию, кроме беседы, убеждения, повседневных уроков жизни, в основе которой столько разумного и здорового. И все, что ему следовало бы делать с первого же дня, дабы овладеть душой Женевьевы, он решил предпринять сейчас и вернуть ее к здоровой человеческой правде, – он так боялся, что маленькая Луиза последует за ней по пути пагубных заблуждений католичества.

И все же вопрос о Луизе имел второстепенное значение. Марк был вынужден ждать, хотя был уверен, что детские впечатления всегда самые яркие и запоминаются на всю жизнь. Ему пришлось отдать девочку в соседнюю школу к мадемуазель Рузер, которая теперь уже начиняла ее священной историей. Мадемуазель Рузер ввела молитву перед уроками и по окончании класса, водила учениц по воскресеньям в церковь к мессе, на всякие церемонии и процессии. Она только молча, с усмешкой поклонилась, когда Марк взял с нее слово, что она не будет принуждать его дочь выполнять религиозные обряды. Но девочка была еще так мала, что невозможно было ее уберечь от этого, да и он не всегда мог проверить, читает ли Луиза молитвы вместе с другими или нет. Ему не так претило религиозное рвение, которым якобы пылала мадемуазель Рузер, как ее явное лицемерие и руководивший всеми ее поступками жадный расчет. Отсутствие подлинной веры, игра в сентиментальную набожность были столь очевидны, что это коробило даже Женевьеву, до сих пор еще не кривившую душой. Поэтому опасения Миньо не подтвердились. Женевьева не шла навстречу мадемуазель Рузер, которая внезапно загорелась симпатией к соседке и старалась всеми способами втереться в семью Фроманов, где назревала драма. Какое злорадство она будет испытывать и какую одержит победу, если поработает на пользу церкви, окажет услугу конгрегации и разлучит мужа с женой, доказав, что десница божья карает светского учителя в лоне его семьи! Она старалась быть любезной, вкрадывалась в доверие, беспрестанно подслушивала у стены, разделявшей их дворы, подстерегая случай, когда можно будет вмешаться, выступить в роли утешительницы беззащитной преследуемой жены; иногда она позволяла себе намек или совет, выражала сочувствие: как печально, когда у супругов различные убеждения, но все же нельзя губить свою душу и лучше всего оказывать мягкое сопротивление. Она дважды заставала Женевьеву в слезах, что доставило ей немалую радость. Женевьева все же избегала признаний и держалась подальше от учительницы, испытывая неловкость от ее вмешательства. Женевьеве внушала непреодолимое отвращение эта женщина со вкрадчивыми манерами и внешностью жандарма, которая не прочь была опрокинуть рюмочку анисовки и посудачить о священ‑пиках: они‑де такие же мужчины, как и все прочие, и напрасно о них говорят столько дурного. Обиженная мадемуазель Рузер затаила еще большую ненависть к соседям и, чтобы им насолить, всячески старалась воздействовать на Луизу, девочку развитую, на чье религиозное воспитание она обращала особое внимание, вопреки решительному запрету отца.

Но если Луиза пока еще не слишком беспокоила Марка, он понимал, что нужно срочно принять меры, чтобы у него не похитили ее мать, обожаемую Женевьеву. Он и раньше чувствовал опасность, но теперь окончательно убедился: именно у своей бабушки, г‑жи Дюпарк, в набожной атмосфере домика на площади Капуцинов, в Женевьеве проснулась унаследованная от предков религиозность, забродили ферменты благочестия, заложенные в детстве и в юности. В этом доме образовался своего рода очаг мистической заразы, где могло вновь вспыхнуть пламя веры, приглушенной первыми радостями супружеской любви. Марк понимал, что, если б они оставались в Жонвиле, в пленительном уединении, врожденная страстность Женевьевы нашла бы удовлетворение в любви к нему. Но в Майбуа в их жизнь вторглось много нового, – прежде всего ужасное дело Симона, которое вызвало трещину в их отношениях и целый ряд осложнений, затем борьба между конгрегацией и Марком, взятая им на себя освободительная миссия. Супруги больше не были одни, между ними вклинился поток людей и событий, который все больше их разъединял, и они уже предчувствовали, что наступит день, когда они станут друг другу чужими. Женевьева встречала у г‑жи Дюпарк самых отъявленных врагов Марка. Он узнал, что грозная старуха, суровая и упрямая, добилась, после долголетних просьб, милостивого согласия отца Крабо стать ее духовником. Обычно ректор Вальмари занимался дамами бомонского света и, несомненно, не без веских оснований согласился исповедовать старуху, принадлежащую к мелкой буржуазии. Теперь он не только принимал ее в часовне у себя в Вальмари в дни исповеди, но оказывал ей честь, посещая на площади Капуцинов, когда она была прикована к креслу приступом подагры. Там отец Крабо встречался с умеющими молчать людьми, близкими ему священниками и монахами, аббатом Кандьё, отцом Теодозом, братом Фюльжансом; их весьма устраивал темный и глухой уголок, одинокий домик, где совещания проходили незаметно. Правда, носились всякие слухи, говорили, что домик сделался тайной штаб‑квартирой клерикальной партии, подпольным центром, где вырабатывались важные решения. Но кто мог заподозрить скромное жилище благонамеренных старых дам, – естественно, они имели право принимать у себя друзей, которые никем не замеченные проскальзывали в дом. Служанка Пелажи тихонько затворяла за гостями дверь, в окнах никого не было видно, ни один звук не проникал сквозь стены тесного, как бы уснувшего домика. Все выглядело здесь весьма пристойно, и горожане с глубоким уважением взирали на тихую обитель.

И Марк пожалел, что так редко посещал бабушку и мать Женевьевы. Его основная ошибка, по‑видимому, была в том, что он позволял жене проводить у них целые дни напролет вместе с Луизой. Своим присутствием он обезвредил бы их, – при нем они были бы сдержаннее, не осмелились бы ратовать против его идей и лично против него. Словно сознавая опасность, угрожавшую их семейному миру, Женевьева порой оказывала сопротивление, – ей не хотелось вступать в конфликт с мужем, которого она все еще любила. Так, в день, когда она решила говеть, она выбрала своим духовником аббата Кандьё, а не отца Теодоза, которого г‑жа Дюпарк усиленно ей рекомендовала. Женевьева разгадала неуемную алчность капуцина, этого красавца с черной холеной бородой и огненными глазами, о которых грезили богомолки; аббат же был тихим и разумным человеком, он отечески относился к своим духовным дочерям – и за его грустной молчаливостью она угадывала друга, который страдал от братоубийственных распрей и желал мира между всеми людьми доброй воли. Она переживала тот период, когда помраченный разум все еще сопротивляется и не канул в омут мистической страсти, С каждым днем на нее оказывали все большее давление, Женевьева мало‑помалу поддавалась натиску; дурманящая атмосфера бабушкиного домика медленно ее обволакивала, ласкающие слова и благостные жесты церковников неприметно усыпляли волю. Марк стал чаще бывать на площади Капуцинов, но был уже бессилен остановить действие яда.

Впрочем, еще не произошло ничего существенного. Женевьеву просто приманивали, ей льстили, действуя осторожно и вкрадчиво. Никто напрямик не осуждал ее мужа, наоборот, говорилось, что это человек, достойный сострадания, грешник, о чьем спасении нужно молиться. Несчастный не знает, какой вред он причиняет родине, – ведь он обрекает столько детских душ на погибель, с непостижимым упорством посылая их в ад, заражая бунтарством и гордыней. Затем в ее присутствии было высказано пожелание, сперва в туманных выражениях, затем все отчетливее, чтобы она посвятила себя богоугодному делу – обращению грешника, искуплению вины человека, которого она, но слабости своей, все еще любила. Какая радость и какая великая заслуга, если она приведет мужа к богу, остановит его зловредную деятельность и, спасая любимого человека, тем самым спасет от вечной гибели множество невинных жертв! С неподражаемым искусством в течение нескольких месяцев на Женевьеву воздействовали таким образом, подготовляя к выполнению задачи, какую собирались на нее возложить, в явной надежде добиться разрыва между супругами, натравив друг на друга носителей несовместимых начал – женщину, принадлежащую прошлому, погрязшую в вековых заблуждениях, и человека свободомыслящего, смело идущего навстречу завтрашнему дню. И наконец свершилось то, что неизбежно должно было свершиться.

Теперь, оставаясь наедине с Женевьевой, Марк испытывал все возрастающую грусть; а какие это были раньше чудесные часы – нежные и веселые, звенящие поцелуями и смехом! Супруги еще не ссорились, но, оставаясь наедине, они чувствовали неловкость, точно опасались, что при малейшем противоречии может разгореться горячий спор. Между ними вставало что‑то неведомое, они умалчивали о своем ощущении, но это леденило сердце, и супруги начинали чуждаться друг друга. Марк упорно думал о том, что он разделяет ложе, ежечасно общается с незнакомой женщиной, чьи мысли и переживания ему глубоко чужды; у Женевьевы возникало почти такое же чувство, и она с горечью убеждалась, что он смотрит на нее как на невежественное, неразумное дитя и хотя по‑прежнему ее обожает, но с какой‑то скорбной жалостью. Отношения их должны были неминуемо обостриться.

Как‑то вечером, когда супруги лежали в постели в теплом сумраке спальни и он молча обнял ее и прижал к груди, словно капризного ребенка, Женевьева вдруг разразилась рыданиями.

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|