- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

Дэнни Шейнман 14 страница

Ханна и Эд стояли у могилы, взявшись за руки, словно потерявшиеся дети, и не пытались сдержать слез.

Гроб опустили в яму, веревки из‑под него выдернули, прозвучали последние слова молитвы, на крышку гроба упали цветы, посыпались первые комья земли.

Мать и отец, муж и жена снова вместе.

После похорон Лео отвел Роберто в сторону:

– Давай выпьем кофе.

Неподалеку обнаружилось уютное тихое кафе, где было можно обсохнуть и поговорить.

– Что ты мне хотел сказать? – спросил Лео.

Хохотнув, Роберто слизнул с кофе шапку сливок.

– Один француз по имени Ален Аспек поставил замечательный эксперимент.

Роберто взял в одну руку солонку, в другую – перечницу и с многозначительным видом несколько раз стукнул фаянсовые посудины друг о друга.

– Когда две частицы сталкиваются, ну или целуются, а затем разлетаются в разные стороны, происходит очень странная штука. Логично было бы предположить, что после удара каждая будет жить своей собственной жизнью. – Роберто поставил солонку и перечницу на противоположные углы стола. – Но, как оказалось, ничего подобного. Аспек доказал, что даже после того, как частицы оказываются разнесены в пространстве, они продолжают вести себя так, будто между ними существует некая волшебная связь.[33] Стоило ему начать «раскручивать» одну частицу, как другая моментально (то есть не задерживаясь даже на миллионную долю секунды) начинала вертеться в противоположном направлении. Иными словами, в поведении частиц наблюдалась полная гармония.

– А если бы эти частицы не поцеловались, что тогда? – спросил Лео.

– В этом случае их поведение совершенно не зависит друг от друга. Все в этом эксперименте построено именно на поцелуе. Предположим, что этот стол – Вселенная, на одном ее конце – перец, на другом – соль. Так вот, даже на таком колоссальном расстоянии правило будет действовать. Крутани солонку – и перечнице ничего не останется делать, кроме как тоже начать вертеться.

– И что это значит?

– После столкновения в момент Большого взрыва между частицами образовалась тайная связь. У частиц, из которых состою я, есть товарки на Солнце. Частицы, формирующие тебя, танцевали с частицами, из которых состоит Элени. Аспек доказал, что даже если эти частицы разделяют миллионы световых лет, они продолжают вертеться в танце. Они словно любовники, совсем как ты и Элени. Вас разлучила смерть, но невидимая связь между вами осталась.

– А как этот эксперимент назвали?

– Страсть на расстоянии. Это лучшее объяснение любви, которое пока может предложить физика.

Лео еще несколько дней жил в Ричмонде у Ханны и Эда, разбирал с ними родительские вещи, раскладывал по коробкам. Брат и сестра решили продать отцовский дом и поделить пополам вырученную сумму. Все равно никто из них не собирался здесь жить. Вечера проходили в разговорах о смысле жизни и смерти, они обсуждали религию, мифологию, поэзию – словом, все, что могло пролить свет на вопрос, что есть судьба, перевоплощение, рай и ад. Даже квантовая физика, к которой Ханна прежде не выказывала ни малейшего интереса, не осталась без внимания.

– Ты ведь, когда писал в свой блокнот, преследовал какую‑то цель? – спросила как‑то Ханна.

– Сам не знаю… Поначалу никаких особых идей у меня не было, а потом само получилось так, будто я силюсь доказать, что любовь существует.

– Боже, ведь она и на самом деле существует, уж тебе‑то это хорошо известно.

– Да, наверное. Только после смерти Элени этого оказалось мало. Мне надо было подвести базу под то, что любовь побеждает смерть, ведь если Элени закончила свое существование и ничего после нее не осталось, жизнь теряет всякий смысл. В этом была вся суть.

– Тогда почему ты выбросил свои записи?

– Потому, что затея вдруг показалась мне страшно глупой. Скажи, какие выводы можно было сделать из этого блокнота? Что я совсем спятил от горя? Или что я влюблен в труп?

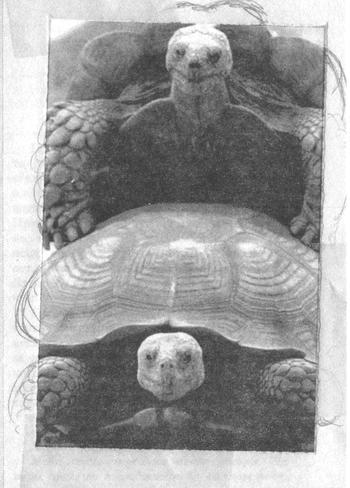

– Да вовсе нет. На меня твои записи произвели впечатление. Особенно фото спаривающихся зверюшек, которые ты вырывал из библиотечных книг. Безнравственно, но трогательно ужасно.

Лео чувствовал, как в нем крепнет сила. И причиной тому – Ханна. Неловкость, возникшая между ними в прошлом, исчезла без следа, и дружба обрела новые черты. Они ночи напролет просиживали, потягивая вино, – Ханна не спешила уходить к себе в комнату, страшась остаться наедине со своими мыслями. И Лео терпеливо ждал, когда она уже под утро отправится спать, и заботливо укрывал ее одеялом.

Вообще‑то ему давно не терпелось вернуться к родителям в Лидс, чтобы поговорить с отцом. Лео прочел последние письма и пришел в недоумение. Как это – Лотта собирается замуж, она в Вене, а Морица свалил туберкулез? Его последнее письмо – горькая обличительная речь человека, утратившего всякую надежду, – пронизано отчаянием.

Почему Мориц перестал писать? Неужели любовь всей его жизни осталась неразделенной? Виделся ли он с Лоттой Штейнберг? Если у этой истории плохой конец, что в ней поучительного? Да, конечно, Мориц пересек чуть не весь континент ради Лотты, и любовь помогла Морицу выжить в великой войне и согрела его в Сибири, и неважно, узнала об этом любимая или нет. Это прекрасно само по себе, вот только отец, передавая ему эти письма, явно рассчитывал, что в Лео произойдет некий душевный перелом. Значит, у него были основания.

А как отнеслись бы внуки Лео к тому, что приключилось с ним самим? Как к любовной истории с трагическим концом? И что бы они подумали о деде? Вот человек, который у последней черты сдался? И разве не подбадривали бы они его, призывая сражаться до последнего? Лео смотрел в небо и повторял про себя: «Не может быть, дед». Он представил себя в виде одного из ангелов, явившихся Морицу, когда тот был при смерти.

– Борись за нее, дед, не сдавайся, – шептал Лео. – Иди, не останавливайся, подумай о будущем, о моем отце, обо мне. Ты не одинок в своем странствии, мы все с тобой. Лоси совершают дальние переходы в поисках дамы сердца, киты издают любовный клич, слышный за сотни километров, угри устремляются в океан, чтобы дать жизнь потомству, арктическая крачка летит с одного полюса на другой. Многие обитатели нашей планеты покоряют пространство, это закон жизни, и да будет тебе это в помощь. Встань и иди, шагай к намеченной цели, и пусть ничто не остановит тебя.

Эду пора было возвращаться на работу, но Лео чувствовал, что Ханна не готова остаться одна. По его настоянию она взяла еще неделю отпуска и отправилась вместе с ним в Лидс. Лео не сомневался, что родители обрадуются ей, как всегда радовались его друзьям.

В поезде Лео рассказал про деда, удивляясь, сколько подробностей осело у него в памяти. Вообще‑то рассказчик из него неважный, но, наверное, в самом жанре устного повествования есть что‑то волшебное. Лео увлек Ханну, увлекся сам, и пусть история еще не закончена, он уже чувствовал в ней цельность. Это история его семьи, его отца и деда, и Лео гордился ими. Он словно художник, которому дали палитру с новыми, до того неведомыми ему красками. По мере продвижения рассказ Лео обретал изящество, ритм и глубину, он и понятия не имел, что может так складно и увлекательно говорить.

– Он прожил замечательную жизнь, – завершил Лео. – Жаль, что невозможно перенестись в прошлое и встретиться с ним.

– А сны на что? – возразила Ханна. – Ты же говорил, что во снах к тебе приходит живая Элени. И папа… меня он тоже навещает после смерти.

Лео улыбнулся, поскольку его занимала та же мысль.

– Знаешь что, Ханна Джонсон?

– Да?

– Что‑то ты начала слишком много думать. По‑моему, через край.

– Наверное, такое случается со всеми, кто потерял.

У Фрэнка и Евы на щеках легкий румянец.

– Хорошо выглядите, ребята, – заметил Лео. – Чем это вы тут без меня занимались?

Фрэнк покосился на Еву.

– Ничем особенным, мы… э‑э‑э…

– Ковырялись в саду, – пришла на помощь Ева.

– Да‑да, в саду, – эхом повторил Фрэнк.

– Да уж, физический труд облагораживает, – согласился Лео.

Ева приготовила для Ханны раскладную кровать, но не знала, куда ее поставить, в гостиную или в комнату к Лео.

– Если Лео не против, уж лучше к нему, – попросила Ханна. – Одной мне как‑то не по себе.

Пока Ева хлопотала, устраивая гостью, Фрэнк занялся чаем.

На кухонном подоконнике Лео заметил улитку. Элени?

В гостиной за чаем Лео наконец задал вопрос, не дававший ему покоя все последние дни:

– Как Морицу удалось поправиться и что приключилось с Лоттой?

– Не понял?

– Последнее письмо было из Уланова. А что случилось потом?

– Ну конечно… вот старый дурак. Сейчас объясню. Лотта была уверена, что Мориц погиб. В 1917 году она наводила справки, и ей ответили из Красного Креста, что в списках лагеря военнопленных в Сретенске его фамилии нет. Наверное, она ужасно горевала. А еще через два года ее отец устроил шиддуч – просватал дочь за богатого венского адвоката. И она согласилась…

[34]

Поселился я у своего двоюродного брата Монека и три месяца провалялся в постели чуть ли не при смерти… Фишель, в горле пересохло… подай, пожалуйста, воды… Ой, милый, извини… стакан разбился? Принеси швабру и тряпку… только осторожно, не наступи на осколки… Я сказал, принеси швабру… прошу тебя… у меня сил нет… Все молчишь… добиваешься чего‑то… Ладно, будь по‑твоему, только ты меня огорчил.

Письма были со мной, и мне пришло в голову отправить их по адресу. Я слал их по нескольку штук за один раз, по порядку, дата за датой. Бог знает, что она почувствовала, когда к ней десятками и сотнями стали приходить письма от человека, которого она считала умершим.

Лотта ответила.

Милый Мориц!

Меня очень тронули твои письма. Не знаю, смогу ли полюбить тебя, как ты меня. Мне надо увидеть твое лицо. Ведь столько времени прошло. Приезжай ко мне.

Лотта

Письмо привело меня в ярость. Четыре ни к чему не обязывающие строчки. И это все? Я сидел перед зеркалом, смотрел на свое рябое лицо, которое ей «надо увидеть», и призывал проклятия на голову любимой:

– Тебе подавай мое лицо? И что дальше? Ты увидишь меня такого, изможденного, погибающего от чахотки, харкающего кровью, и сразу полюбишь? Я ли не доказал тебе силу своей любви? Я ли не заплатил за нее всей своей жизнью? Нет, не поеду я к тебе. Довольно я прошагал, теперь ты пошевелись, ты проведай меня.

И, словно раскапризничавшийся ребенок, я изорвал письмо и швырнул в огонь.

– Мне уже все равно. Я слаб и болен, мне не встать с кровати. Можешь выходить за своего венского богатея. На что тебе я? Твой будущий муж хотя бы увидит своих внуков, я не доживу. Ты нарушила свое слово, Лотта Штейнберг. Ненавижу тебя. Что мне делать, куда податься?

Я рухнул на кровать и принялся колотить кулаками по матрасу, пока не выдохся. Тогда я стал смотреть на огонь. По щекам у меня текли слезы, и незаметно для себя я уснул.

Целую неделю я был сам не свой, бешенство и отчаяние переполняли меня. Уланов уже был не тот, что раньше, в наш дом вселились польские крестьяне, оставшиеся в незначительном числе родственники собирались уехать (и двоюродный брат тоже), шла советско‑польская война…

С тяжелым сердцем я опять пустился в путь, не зная хорошенько дороги и уповая на свой опыт. Можно было сесть на поезд, только не хотелось. В дороге так хорошо думалось… Через Чехословакию на Вену, а из Вены… Вот увижу Лотту в последний раз – и к своим в Берлин…

Прости… тяжело говорить… всего минуточку… ну вот…

Она жила в западной части Вены, на удивление скромный домик располагался на тихой, мощенной булыжником улице. Было 5 февраля 1920 года, до ее свадьбы оставалась ровно неделя.

Вечер, темно, шторы на окнах задернуты, в узкую щель сочится свет…

О‑о‑о… плевательницу… спасибо.

Я долго стоял на противоположной стороне улицы и не мог решиться. Постучать в дверь… это же так просто, все сразу и выяснится… но я словно закоченел. Стоял и сочинял речь… Начал‑то я еще в дороге, осталось только окончательно отшлифовать да продумать возможные варианты, чтобы в любом случае нашлось что сказать. Ну точно студент перед экзаменом. Руки у меня тряслись, ноги подгибались, нужные слова не приходили в голову. Между мной и вожделенной дверью сгущался непроницаемый мрак.

Как они жили тут без меня? Больше пяти лет я мечтал об этой минуте – и вот сейчас (надо же!) отчаянно трушу, прямо душа в пятках, словно у солдата отступающей армии.

Краем глаза я заметил мужчину с большим пакетом, очень важного с виду, с козлиной бородкой. Мужчина подошел к двери Лоттиного дома и дважды громко постучал. Я отступил поглубже в тень. Дверь медленно отворилась… Погоди… минутку… вытри… молодчина. На пороге стояла Лоттина мама в длинном элегантном зеленом платье, ее поседевшие волосы были собраны в тугой узел. Казалось, она очень рада гостю.

– Я внес все необходимые изменения, о которых вы просили, – торжественно объявил господин с бородкой, бережно передавая пакет.

– Покорнейше благодарю, герр Кляйн. Лотта будет на седьмом небе.

Господин поклонился:

– Рад услужить, фрау Штейнберг.

Они сердечно попрощались, и важный мужчина пошел своей дорогой.

Я догадывался, что находилось в пакете, и это было выше моих сил. Развернувшись, я поплелся восвояси… добрел до конца улицы и повернул обратно. А потом опять повернул, и еще, и еще… На одной чаше весов были гордость и сострадание (ну зачем портить Лотте жизнь за неделю до свадьбы), на другой – пройденные десять тысяч километров. Я задыхался, сердце у меня колотилось, я уже видеть не мог мерцающее во тьме бронзовое дверное кольцо…

И я подошел к двери и с силой грохнул кольцом о голубую филенку.

Дверь открыла госпожа Штейнберг, в зеркале за ее спиной я увидел Лотту в свадебном платье.

Сердце мое перестало биться.

Госпожа Штейнберг меня не узнала.

– Что вам угодно? – сухо спросила она.

А я стоял и глядел на Лотту… язык не ворочается… и не узнавал ее. У девушки, что приходила ко мне во сне, волосы были светлее, скулы выше, лицо печальнее. Нет, не ее я целовал в юности над рекой Сан, эта красавица в белом платье была чужая.

Как странно, я, а не жених первым увидел ее в свадебном наряде…

Я хотел окликнуть ее, но язык меня не слушался.

Она отвернулась от зеркала и посмотрела на меня.

Мне бы бодро улыбнуться, щелкнуть каблуками. А я прислонился к косяку и зарыдал.

Госпожа Штейнберг пробормотала что‑то и сделала шаг в сторону.

Лотта узнала меня сразу.

Мы долго стояли в молчании, чуть дыша, и глядели друг на друга.

Минута была мучительная. Я видел себя ее глазами, такого гадкого, безобразного, плюгавого. Я словно стоял на эшафоте в ожидании казни: вот сейчас все и решится, раз и навсегда, и от меня уже ничего не зависит. Никакой надежды во мне уже не было.

Только не затягивай, молил я ее про себя, не надо вежливых экивоков. Отказала – выпроводила – и делу конец.

Губы ее зашевелились.

Неужели я забыл ее голос?

Или оглох?

– Мориц, – прошептала Лотта, – вот ты и вернулся домой…

И бросилась ко мне.

И поцеловала, как тогда, над рекой Сан.

Я люблю ее… я всю жизнь любил ее… Ш‑ш‑ш… Исаак проснулся… радость моя… Слушайте и запомните: жизнь – это вечный поход, и чтобы противостоять невзгодам, нужны не власть и богатство, а только любовь. Я и мама любим вас больше жизни. И пусть моя повесть, моя судьба останется вам в наследство…

– Папа?

– Папа!!

[35]

– Со свадьбой все уже было решено, более того, приготовления были в самом разгаре, когда начали пачками приходить письма. Ты только представь себе, Лео, какое потрясение они вызвали: Мориц вернулся с того света! Лотта поверить не могла, что он жив, в душе она его уже похоронила. А тут груды писем изо дня в день целыми неделями. И каких писем! Каждая строчка наполнена любовью.

Получается, вся ее жизнь перевернулась. Что ей делать, ведь уже приглашения разосланы?

И Лотта просит отца отменить свадьбу. Тот приходит в ярость, но Лотта напоминает: ты обещал выдать меня за Морица, если он вернется живой. Отец колеблется – и соглашается, но при одном условии: прежде чем принять окончательное решение, Лотта должна увидеться с Морицем.

«У многих солдат после войны с головой бывает не в порядке, часто они не могут приспособиться к мирной жизни. А я не хочу отдавать дочь за сумасшедшего», – говорит он ей.

– Впрочем, за свадебное платье уже было заплачено, и семейство во главе с отцом надеялось, что оно таки будет использовано по назначению.

Когда они наконец встретились, Лотта глазам своим не могла поверить: перед ней стоял старый, жалкий, больной оборванец… который обогнул половину земного шара, чтобы только увидеться с любимой. Он дрожал как осиновый лист, от его грязных рук на свадебном платье остались следы. Но ей было совсем не жалко платья. Разве хоть один человек на свете мог любить ее сильнее, чем Мориц?

Через месяц они поженились.

После смерти отца я перестал спать по ночам и просил маму побольше рассказывать мне о нем. Она охотно делилась воспоминаниями, и он сделался для меня кем‑то вроде мифологического героя. Начинала она неизменно так: «Однажды твой отец, блистательный Мориц Данецкий…» По ее словам, отец был самый замечательный человек на свете, его невозможно было не любить.

Фрэнк вздохнул, покачал головой:

– Так‑то, Лео. Наследство тебе передано. Используй по своему усмотрению.

Лео подошел к окну.

– Странно… Мориц добился своего, женился на Лотте… она моя бабушка.

– Да. Но ты ведь это и раньше знал. Я же тебе рассказывал, как она провожала меня на пристани.

– Да, твоя мама провожала тебя, ты говорил. Но как ее звали, ты мне не сказал. Так что уверенности у меня не было.

Отец всегда держал себя так, что расспрашивать его о прошлом Лео совершенно не хотелось. Как хорошо, что эта печальная полоса их жизни осталась позади. Теперь отец предстал перед ним совершенно в новом свете.

– Мистер Дикин, я одного не могу понять, – сказала Ханна немного погодя. – Почему вы никогда ничего не рассказывали о себе и о своих родителях?

– Потому что меня терзала совесть.

– Совесть? – не понял Лео.

– Мне казалось, отец умер из‑за того, что я заставил его рассказать свою повесть до конца. Мало того. Я смотрел, как он умирает, и молчал. Не сказал ему, как я его люблю, даже не попрощался. Когда мама отправила меня в Англию одного и не приехала вслед за мной, как обещала, я подумал, она сердится на меня за то, что я убил отца. Смешно, конечно, но…

– Вовсе не смешно, – прервал его Лео. – Со мной приключилось почти то же самое. Я не мог себе простить, что заставил Элени пересесть вперед. А ведь она уже заняла место в середине автобуса. Но я ее попросил пересесть. Она всегда меня слушалась.

– Я всю жизнь считал себя виноватым и при этом молчал о своей вине. Когда у нас с Евой родился ты, счастливее меня не было на свете человека, но мое чувство вины отравило нашу жизнь, и я не собирался делиться своей тайной.

– Понимаю тебя, – кивнул Лео. – Может, это и к лучшему, что ты рассказал мне только сейчас. – Он подошел к отцу, обнял. – Я люблю тебя, папа. Здорово, что у меня есть ты.

Ханна, закусив губу, смотрела в сторону. Ее словно душило что‑то. Внезапно она вскочила и выбежала в сад. Лео кинулся было за ней, но Фрэнк удержал его.

– Позволь мне поговорить с ней, – сказал он твердо и вышел вслед за девушкой.

Лео удивленно приподнял бровь, оглянулся на мать, и они вдруг рассмеялись.

– Вылитый Джон Уэйн.

– Или Фишель Данецкий собственной персоной, – подхватила Ева.

Дышалось теперь в доме намного легче. Напряженное молчание, в котором они прожили столько лет, исчезло. Будто его и не было никогда.

Фрэнк сел на скамейку рядом с Ханной, тронул девушку за плечо.

– Не очень‑то весело быть сиротой, да? – произнес он мягко.

– Да.

– Они теперь смотрят на тебя откуда‑то оттуда, сверху.

– Боль когда‑нибудь пройдет?

– Нет. Просто в один прекрасный день окажется, что жизнь продолжается. А когда живешь настоящим, а не одними воспоминаниями, делается легче. Как ты думаешь, какое занятие они себе нашли теперь, когда соединились вновь?

Ханна подумала.

– Наверное, гуляют. При жизни они любили долгие пешие прогулки.

– Наверное, папа рассказывает маме, какая ты стала умная и красивая и как он гордится тобой.

– А еще они очень любили возиться в саду. Я никогда не видела в этом ничего интересного. А они все выходные отдавали саду.

Фрэнк кивнул:

– Когда у тебя появятся дети, все, что растет, будет привлекать тебя куда больше.

Ханна оглядела ухоженную клумбу, аккуратно постриженный газон.

– Смотри, Ханна, не угоди в ту же ловушку, что и я. Мама отправила меня из Германии, чтобы мне жилось свободно. А я всю свою жизнь провел будто в оковах, давил в себе чувства, стремясь к полному безразличию. И почти добился своего. Только Лео пробудил меня к жизни. Вслед за ним я занялся самоанализом – и ужаснулся. Понимаешь, о чем я?

Ханна согласно кивнула. Ей вспомнился тяжелый разговор с Лео, когда он сказал, что она прячется за свою улыбку, что она зажата, неискренна, от нее не дождешься откровенности. Его слова очень ее тогда задели, она долго думала и пришла к выводу, что Лео прав: после смерти матери она держала всех на известном расстоянии и не спешила раскрываться.

– Да, мистер Дикин, я хорошо вас понимаю.

– Не называй меня больше «мистер Дикин». Для тебя я Фрэнк. И вот что, Ханна: я готов сделать для тебя все, что в моих силах. Дверь нашего дома всегда для тебя открыта.

– Огромное спасибо, мистер Дик… то есть спасибо, Фрэнк.

[36]

– До чего же на этом одре неудобно, – пробурчала Ханна. – Какой‑то гамак на ножках. Лежишь будто в мешке. На йоговском ложе из гвоздей и то комфортнее.

– Хорошо, давай махнемся, – предложил Лео и спустил ноги на пол.

– Получится, я выжила тебя из твоей собственной постели. А вместе никак нельзя?

Вопрос совершенно невинный, и Лео понял его правильно.

– Пожалуй, места хватит. Хотя с трудом.

– Ничего, прижмемся друг к другу спинами. Сколько лет этой походной кровати? – Ханна запрыгнула в постель к Лео.

– Значит, так: на ней спал мамин брат, когда мне было года четыре. И уже тогда она была не новенькая.

– Господи. Настоящий антиквариат. Ей место в музее.

– На экспозиции раскладушек?

– Что‑то в этом роде.

Продолжительное молчание.

– Лео, о чем ты сейчас думаешь?

– Об Элени. Почему она всегда и всюду со мной? Как будто ей что‑то от меня надо.

– Серьезно?

– Ну да. Где бы Элени сейчас ни была, она, похоже, не успокоится, пока не добьется своего. А может, это я ее никак не отпускаю. Мы оба словно на ничейной земле, непригодной для нормальной жизни.

– А что бы ты ей пожелал, если бы это ты умер, а она осталась жива?

– Я бы хотел, чтобы она была счастлива.

– О каком счастье ты говоришь?

Лео задумался.

– Чтобы она обрела любовь вроде той, что была у нас с ней. Другого счастья я себе не представляю.

– А ты не будешь ревновать?

– Конечно, буду. Еще как. Но что значит моя ревность против ее счастья?

– Может, она хочет того же для тебя. Может, она не оставит тебя, пока ты не найдешь своего счастья.

– Вряд ли я кого‑нибудь полюблю, как любил Элени.

– Откуда ты знаешь? Может, сильнее полюбишь. Если дашь себе волю.

– Ох, не знаю. Тогда это должен быть кто‑то особенный.

– Вот твой дед был особенным. Вспомни, что он совершил ради любимой.

– Вот и я о том же, я тоже должен быть способен совершить ради нее подвиг.

– Лео, а что, если ты никого не найдешь?

– Превращусь в мрачного старого брюзгу. Угрюмости мне и сейчас хватает, несмотря на молодость. Осталось состариться.

– Ага, я такая же. Вечно хмурая. Нет, лучше уж найди кого‑нибудь, пусть Элени покоится с миром.

– Где искать‑то?

– Не знаю, – вздохнула Ханна. – Представления не имею. Мне надо подумать.

Лео повернулся и обнял ее.

– Хороших снов.

Но спать совершенно не хотелось.

– Лео?

– Да?

– Слышишь шум?

– Да.

– Это кошки?

– Нет. Это папа с мамой занимаются сексом.

– О господи. И часто они?

– Между ними не было ничего такого с незапамятных времен.

– О‑о… Тогда спокойной ночи.

– Спокойной ночи.

– Лео?

– А?

– Знаешь, что мне хочется сделать?

– Что?

– Позвонить завтра на работу и уволиться.

– Ну‑ну.

– И пуститься в дальнее странствие, как твой дед.

– Отличная мысль. Может, добредешь до самого до Бредфорда.

– Лео?

– Да?

– Ты прав, зачем впустую землю топтать. Где у тебя атлас?

– На полке.

– Можно включить свет?

– Ну, уж если тебе приспичило…

Ханна достала с полки атлас и забралась обратно в постель.

– Что ты задумала?

Она раскрыла атлас на карте мира и взяла с тумбочки заколку.

– Я зажмурюсь, а ты крутани книгу.

– Да зачем?

– Крутанул?

– Да.

Ханна бросила заколку на карту и открыла глаза.

– Куда она упала?

– На Филиппины.

– А точнее?

– Остров называется Миндоро.

Ханна внимательно вгляделась в карту.

– Надо же… Мне и в голову бы не пришло отправиться на Филиппины. Интересно, на что они похожи?

– Понятия не имею.

– Ну, все. Завтра же заказываю авиабилет.

– Спятила?

– Спасибо.

– Теперь мы можем погасить свет?

– Да, прости.

– Спокойной ночи, Ханна.

Что‑то изменилось, сердце у Лео учащенно билось. И он не понимал почему. Потому что его колено касается ее бедра? Или потому, что история деда слишком взволновала его? А может, это передается от Ханны? В любом случае что‑то изменилось. Словно крошечный электрон на том конце Вселенной никак не желает успокоиться, тревожа своих собратьев. И если электрон внезапно начинает вращаться, то понимает ли он – почему? Знает ли он, что происходит на другом краю Вселенной? Или крутящаяся перечница не в курсе, что на том конце стола то же самое проделывает сейчас и солонка? Может, ее просто торкает, как вот сейчас с ним самим, и ничего, кроме удивления, она не испытывает? Что мироздание желает сообщить ему?

Внезапно Лео озарило. Да ведь при любом всплеске любви или ненависти частицы начинают движение по всей Вселенной, каждая потеря, каждая боль, каждая радость и надежда приводят космос в движение. Сквозь пространство и время, через прошлое к будущему, от амеб до людей, от частиц до галактик, от мира невидимого до видимого – все колеблется в такт, насыщая мир гармонией.

На Лео нисходят тепло и спокойствие.

Если бы не одно темное облачко.

Ну хорошо, предположим, Роберто прав со своим холизмом и все во Вселенной взаимосвязано. Откуда тогда берется ужасное чувство одиночества? Вот опять оно с ним, блаженство продлилось недолго. В одном из писем Мориц писал: душа всегда находится во власти заблуждений, вся штука в том, какие это заблуждения, принесут ли они радость тебе и твоим близким. Пусть в мире все разобщено и никаких связей не существует, но разве не романтично верить в обратное?

Лео по‑прежнему не спалось. Он пытался вызвать в памяти образ Элени – не живого человека, а именно образ, воплощение любви. Она была носителем любви. Что важнее, сама Элени или любовь, которую она несла в себе? Не разобраться. И вот Элени нет, а любовь осталась. Она задала Лео вращение, и ему теперь не остановиться, отныне его миссия – сообщать вращение другим. Получается, он нуждается не в самой Элени, а в любви. А если так, то нужно набраться смелости и сразиться с демонами, которые пытаются остановить его вращение. Да, и вот еще что.

Лео слез с кровати, прошел к двери.

– Ты куда? – раздался голос Ханны.

– Надо позвонить.

– Три часа ночи.

Но Лео уже исчез.

– Роберто, ты не спишь?

– Уже нет. Господи, Лео!

– Мне надо спросить кое о чем.

– Надеюсь, вопрос будет важный.

– Для меня важный.

– Тогда спрашивай.

– Если вращающийся электрон, у которого уже есть пара, сталкивается еще с одним электроном – что тогда?

Роберто вздыхает.

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|