- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

Страну тверскую проезжая…»

«Страну тверскую проезжая…»

Рано утром мы выехали в Торжок.

Беседа в пути не получилась, так как мой Режиссер задремал сразу же после выезда из Москвы. Удивительно, но он каким-то образом пробуждался лишь тогда, когда мы проезжали мимо какой-нибудь церквушки, словно зная заранее, где они расположены. Тогда мой друг трижды крестился. Делал он это не спеша, не размашисто и на последнем движении его рука задерживалась возле сердца. Я же всю дорогу старался собраться с мыслями о Пушкине…

Сколько же в нашей жизни всего пушкинского?! – задавался я вопросом. – Вот памятники ему, которые сотворены так, чтобы поэт мог наблюдать за нами с легким укором и некоторой отстраненностью; вот бюсты, расставленные по фойе театров, библиотекам, школам и музеям; вот бесчисленные портреты-штампы и просто силуэты с вытянутым лицом и кудрями, в которых сразу же угадывается Александр Сергеевич; вот центральные улицы и площади городов, названные в честь поэта, и даже город его имени; а еще: станции метро, заповедные места, музеи, парки, Дома культуры, наверняка, есть теплоход… А сколько мемориальных табличек на домах, где он бывал, сколько туристических маршрутов по пушкинским местам?! А уж про мероприятия разные и говорить нечего… Вот и день рождения Александра Сергеевича объявлен официальным государственным праздником и выходным днем, все равно как Восьмое марта. А сколько разных драматических спектаклей, опер и балетов? Не счесть. Всё уже, кажется, сыграно, всё спето, но нет… Вновь и вновь обращаются к Пушкину, открывают что-то новое, доселе неведомое. А книги, исследования, монографии?! Над всем этим работают пушкинисты, пушкиноведы, исследователи жизни и творчества и всякий раз что-то находят. Теперь вот еще и «непушкинисты» понадобились: «свежий взгляд». Говорят, что тема неисчерпаемая. Только вот беда: о Пушкине сказать что-либо рискованнее, чем о Самом Господе Боге, где очевидное невежество можно выдать за «святую простоту» или даже за «веру», в то время как по отношению к Пушкину всякая простота –

лишь очевидная глупость…

Но памятники, бюсты, книги – это, как говорится, по-крупному. Есть ведь еще мелочь разная – брелоки, значки, календари, блокноты, шкатулки с изображением поэта... Я в одном из городов видел троллейбус с изображением Александра Сергеевича на фоне номера телефона какой-то туристической фирмы. Пушкин окружает нас повсюду. Но не только внешне. В каждом из нас тоже, так или иначе, присутствует Александр Сергеевич. В одном – так, в другом – эдак, в ком-то меньше, в ком-то больше. И хотя грозят пушкинисты, дескать, нельзя с ним «совершать прогулки», да еще «на дружеской ноге», но кто же слушает пушкинистов, когда сам поэт ясно дал понять, что будет еще до-о-о-лго любезен народу, и не только русскому. Вот он и любезен! А уж тут с поэтом у каждого свои личные взаимоотношения. У академика одни, у шофера с брелоком – другие. И кто из них больше любит Пушкина – неизвестно. Пушкин-то писал для всех...

– А этот Дантес, каков мерзавец! – вдруг воспылал я ненавистью к французу, нажал на газ и едва не создал аварийную ситуацию, так что Режиссер в испуге проснулся:

– Что это с вами? – спросил он.

– Да вот, – говорю, – приехал, застрелил и уехал.

– Кто?

– Дантес... Одного француза прогнали вместе с армией, так они нам другого заслали, втихаря.

– Да Господь с вами! Вы лучше за дорогой следите! И не о Дантесе думайте, а о Пушкине, – отругал меня Режиссер, а сам через некоторое время опять задремал.

…Но я и так думаю о Пушкине… Один мой знакомый литератор всегда страшно ругал власти, буквально матом крыл. Особенно, когда выпивал. Бывал в такие минуты сердитый, страшно смотреть. Но как только произносилось: «Пушкин», так его физиономия сразу же добрела, в глазах появлялась детская улыбка, а руки сами собой тянулись под стол, где мой приятель всегда хранил заветную бутылку. Почему?..

Или, помню, в перерыве футбольного матча на первенство района в раздевалке тренер укорял одного из подопечных, мол, из выгодного положения промазал. А тот в ответ: «Я тебе что – Пушкин?!» Казалось бы: где футбол и где Пушкин! Но нет, тренер сразу сник, замолчал. Действительно, только наш человек может так ответить и только наш человек способен этот ответ понять. Ведь никому не придет в голову назвать другое имя, пусть самое значительное, даже Петра Первого не упомянут в таком случае…

Правда, бывает, что появляется какая-нибудь заметка или большая статья, где доказывается, что Пушкин вовсе не такой уж великий, что бывали у нас в России поэты посильнее, просто не до конца народом и критиками оцененные. Не стану спорить. Может, бывали и посильнее, и писали лучше. Но, видимо, не совсем о том писали. Кáк написано – конечно, важно. Еще важнее – о чём! Иной поэт так слова зарифмует, что потом все восхищаются, особенно пишущая братия. Так это «пишущая братия». А остальные? Пушкин же просто писал:

Добра чужого не желать

Ты, боже, мне повелеваешь;

Но меру сил моих Ты знаешь –

Мне ль нежным чувством управлять?

Обидеть друга не желаю,

И не хочу его села,

Не нужно мне его вола,

На все спокойно я взираю:

Ни дом его, ни скот, ни раб,

Не лестна мне вся благостыня.

Но ежели его рабыня

Прелестна... Господи! я слаб!

И ежели его подруга

Мила, как ангел во плоти, –

О боже праведный! прости

Мне зависть ко блаженству друга...

И всё! Больше ничего не надо, чтобы привязать к себе. Или вот небольшой отрывок из его письма к своей Наталье:

«Милая моя женка, есть у нас здесь кобылка, которая ходит в упряжи и под верхом. Всем хороша, но чуть пугнет ее что на дороге, как она закусит поводья, да и несет верст десять по кочкам да оврагам – и тут уж ничем ее не проймешь, пока не устанет сама».

Казалось бы, о чем речь! Чего уж тут особенного? Всего-то про кобылку... Но нет! Нам эта далекая и неизвестная кобылка почему-то дорога. Это как будто про нас Александр Сергеевич, про Россию, про нашу суть, про наш характер. Мы вот так же, чуть что – закусим удила и, пока не споткнемся, не успокоимся. А едва успокоимся – давай опять скакать. И потом, согласитесь, как-то хорошо на душе становится, когда читаешь не про дрянь какую-то, а про такую вот кобылку, безмятежно скачущую по нашим кочкам да оврагам…

А вот иностранцы понимают Пушкина не до конца. Они могут любоваться им, даже восторгаться, но... Так же они любуются и природой нашей: восхищаются, ахают, выйдя с фотоаппаратом на какой-нибудь волжский утес, где вверху синее небо, внизу река, на горизонте лес, чуть в стороне – ветхая церковь. Но мы-то не столько любуемся природой нашей с рекою, лесом и небом, сколько знаем, что находится там, за горизонтом, за этим лесом, какая там печаль, тоска, какая жизнь и какой быт, точнее – безбытность. Мы чувствуем за этими бесконечными синими далями судьбы людей, нищую, измученную и неменяемую страну, видим безутешный хоровод, слышим нескончаемую печальную песню, от которой даже у самых стойких наворачиваются слезы. Так, читая Пушкина, мы знаем, что за восторгом от встречи с безупречным стихом – известная лишь нам, русским, печаль и грусть, а если радость – то странная, понятная только нам…

Тем временем мы свернули с трассы налево и подъехали к санаторию «Митино», в котором нас разместят на время праздника.

Как указывается в путеводителе, Митино – бывшая усадьба помещиков Львовых. До начала 30-х годов XIX века рядом с Митиным проходила дорога из Петербурга в Москву, и каждый путешествующий мог любоваться быстрой и порожистой в этих местах Тверцой, густым сосновым лесом, а также самой усадьбой, благоустроенной по проекту выдающегося архитектора Н.А.Львова. В Митине часто собирались видные музыканты, поэты, художники, издатели журналов, поэтому в литературных кругах Митино называли «Тверским Парнасом».

Сохранилась старинная фотография: на ступенях дома Львовых группа людей, и в их числе Анна Петровна Керн. Она сидит, развернувшись к нам левым бочком, задумчиво поднеся руку к лицу, у нее открывающая лицо прическа, одета Анна Петровна в белую кофту и длинную широкую черную юбку, из-под которой выглядывает самый кончик кернской ножки, обутой в черную туфельку.

«...Разве у хорошеньких женщин должен быть характер? Главная вещь – глаза, зубы, руки и ноги...» – писал ей Александр Сергеевич в одном из писем. Вот, оказывается, как раз эту ножку имел в виду.

В двух минутах езды от Митина, на этом же берегу Тверцы в деревне Прутня, у старинной церкви Анна Петровна Керн была в 1879 году похоронена. На ее могиле скромная плита с легендарным пушкинским посвящением:

Я помню чудное мгновенье:

Передо мной явилась ты,

Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты...

На другом берегу Тверцы, напротив санатория «Митино», находится деревня Василёво, также некогда принадлежавшая Львовым. Видны какие-то старинные постройки: как оказалось, там расположен Музей деревянного зодчества. Именно в Василёве пройдет фольклорный праздник «Троицкие гуляния».

На другом берегу Тверцы, напротив санатория «Митино», находится деревня Василёво, также некогда принадлежавшая Львовым. Видны какие-то старинные постройки: как оказалось, там расположен Музей деревянного зодчества. Именно в Василёве пройдет фольклорный праздник «Троицкие гуляния».

Конечно же, через Митино, минуя все эти усадьбы, много раз проезжал и сам Александр Сергеевич Пушкин. Так что места здесь и впрямь пушкинские.

Мы с Режиссером поселились в санатории, и я сразу же помчался в Торжок, в городскую администрацию, где мы условились встретиться с заместителем главы Борисом Николаевичем Добродумовым, а также с Татьяной Ивановной Рыбкиной, заведующей отделом культуры.

Не буду скрывать: я не люблю никакое начальство, особенно околокультурное. Мне сразу же вспоминаются взращенные комсомолом здоровенные наодеколоненные тетки из отделов культуры, с каменными лицами, ярко напомаженными губами и эдакой мелкой-мелкой походкой: цок-цок, цок-цок... А торжокское «культурное» начальство совсем другое. Вовсе не «здоровенное», а Татьяна Ивановна просто миниатюрная.

– Нам, – говорит она тоненьким голоском, – в этом году повезло, наконец-то к нам повернулись лицом и выделили деньги на проведение пушкинского праздника.

– Сколько? – спрашиваю, радуясь за отечественную культуру, к которой, наконец, повернулись.

– Два с половиной миллиона рублей! – отвечает гордо Татьяна Ивановна. – Так что мы смогли пригласить нескольких тверских поэтов и даже одного молодого писателя из Москвы.[1]

Свою финансовую беспомощность Татьяна Ивановна компенсирует невероятно бурной деятельностью и энергией, которая обычно отличает миниатюрных женщин. И ей, и Борису Николаевичу все же удается многое сделать. Это знают и чувствуют все, кто так или иначе связан с культурой древнего города, и потому в этой среде торжокское «культурное начальство» совсем не чужое. Надо сказать, что и среда эта в Торжке достаточно серьезная и даже влиятельная...

Почему-то существует представление, будто российская интеллигенция, определяемая нередко эпитетами «демократическая» или «патриотическая», находится непременно в Москве или, по крайней мере, в Санкт-Петербурге. А между тем в российской провинции, а вся Россия – провинция, живут и трудятся сотни тысяч учителей, врачей, библиотекарей, музейных работников... Они несут свой крест без шума и претензий на то, что их труд будет замечен, одобрен свыше или увенчан какой-нибудь наградой, и даже не задумываются – интеллигенция ли они? Просто выполняют свой профессиональный и гражданский долг, понимая, что в их руках находятся столь мало ценимые в России (но часто упоминаемые всуе) духовные ценности народа: его физическое и нравственное здоровье, история и культура.

Почему-то существует представление, будто российская интеллигенция, определяемая нередко эпитетами «демократическая» или «патриотическая», находится непременно в Москве или, по крайней мере, в Санкт-Петербурге. А между тем в российской провинции, а вся Россия – провинция, живут и трудятся сотни тысяч учителей, врачей, библиотекарей, музейных работников... Они несут свой крест без шума и претензий на то, что их труд будет замечен, одобрен свыше или увенчан какой-нибудь наградой, и даже не задумываются – интеллигенция ли они? Просто выполняют свой профессиональный и гражданский долг, понимая, что в их руках находятся столь мало ценимые в России (но часто упоминаемые всуе) духовные ценности народа: его физическое и нравственное здоровье, история и культура.

В тысячелетнем Торжке, как мы уже отметили, это серьезная и даже влиятельная «среда». Назовем лишь некоторые имена: учителя средних школ – Людмила Васильевна Шикалис, Любовь Юрьевна Татаренко и Марина Магомедовна Зеленова; Раиса Николаевна Мальханова – инициатор восстановления церкви Иоанна Богослова; Евгений Мушкин – организатор всех работ по восстановлению церкви в селе Дальняя Троица; Вера Станиславовна Бобэк – врач и самый знаменитый в городе акушер; Михаил Иванович Костин – инициатор создания спортивных обществ; Ирина Владимировна Чичкина – заведующая отделом Музея истории и этнографии; Алексей Валентинович Горохов – художник, руководитель детской студии; Ольга Александровна Митина – директор Центральной библиотеки; Владимир Ильич Деревягин – хормейстер ансамбля песни и танца «Ленок»; Николай Николаевич Савинов – директор школы олимпийского резерва «Самбист»; Таисия Владимировна Горох – директор Музея А.С.Пушкина; Марина Владимировна Пугаева – художник, мастер золóтного шитья; Ирина Борисовна Воронина – главный художник золотошвейной фабрики; Валентина Ивановна Лепехина – методист бюро путешествий и экскурсий, один из создателей «Пушкинского маршрута»; корреспондент газеты «Новоторжский вестник» Владимир Сергеевич Вишняков; Галина Вениаминовна Колюшева – руководитель ансамбля «Экспромт»; Лев Алексеевич Смирнов – директор политехнического колледжа; известные торжокские поэты Василий Миронов, Наталья Смехачева, братья Михаил и Василий Рысенковы... Неформальным лидером этой среды, особенно когда речь заходит о Пушкине, является Валентина Федоровна Кашкова.

Родилась Валентина Федоровна в 1933 году. Ее послужной список короток: закончила Тверской педагогический институт (сейчас это университет), историко-филологический факультет, и вот уже в течение сорока лет (!) преподает в Торжокском педагогическом училище русский язык и русскую литературу XIX века, а также риторику и свой авторский предмет – «Твоя родина – Россия!».

Родилась Валентина Федоровна в 1933 году. Ее послужной список короток: закончила Тверской педагогический институт (сейчас это университет), историко-филологический факультет, и вот уже в течение сорока лет (!) преподает в Торжокском педагогическом училище русский язык и русскую литературу XIX века, а также риторику и свой авторский предмет – «Твоя родина – Россия!».

Зато сколь велик её вклад в русскую культуру и просвещение! Доказательство простое: пожалуй, не найдется в Тверской области такого села, городка или поселка, где бы в школах местных не работали ученики Валентины Федоровны. Все они с теплом и благодарностью вспоминают свою учительницу, а время, проведенное с нею на уроках и лекциях, как самое полезное и плодотворное.

Действительно, у Валентины Федоровны есть чему поучиться. Она автор нескольких книг и путеводителей по истории и культуре тверского края, сотен краеведческих и литературоведческих статей, участник многих научных симпозиумов и конференций. Но ее самая большая страсть – Александр Сергеевич Пушкин. «Я не пушкинист и не пушкиновед, – как-то призналась Валентина Федоровна. – Я  просто его люблю».

просто его люблю».

На протяжении сорока лет Кашкова собирает, обобщает и делится с людьми материалами, свидетельствующими о ранее неведомом Пушкине: не о столичном, а о провинциальном, «тверском Пушкине». Без малого тридцать лет в Торжке проходят пушкинские праздники, на которые съезжаются поэты, прозаики, музыканты, просто любители поэзии со всего тверского края и из многих городов России. В эти дни город живет Пушкиным, как будто не было многолетней разлуки с ним. И все это могло состояться благодаря стараниям нашей провинциальной интеллигенции.

Как живет сегодня Валентина Федоровна?

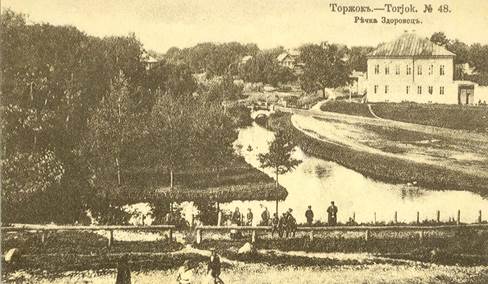

Живет одна, в небольшой смежной кооперативной двухкомнатной «хрущевке», которую – счастливый случай! – купила еще в 1964 году. В квартире чисто и уютно. Из окон видна Тверца, на противоположном берегу – старинная церковь. Главная ценность – книги и фотографии близких. Валентина Федоровна уже на пенсии, но продолжает работать. Пенсия – 324 тысячи рублей в месяц, и, конечно, на эти деньги не проживешь: надо на что-то лечиться и хоть изредка покупать книги. Еще хотелось бы посмотреть мир или, если не мир, хотя бы еще раз увидеть дорогие сердцу пушкинские места... Но об этом российский учитель-пенсионер, даже такой именитый и столь заслуженный, может только мечтать. Есть у Валентины Федоровны и еще одно пристрастие. Оказывается, она – поэт! Вот ее стихотворение о родном городе:

Сбегают улочки к реке,

Торопятся с горы скатиться

В уездном городе Торжке –

Моей столице...

Здесь стариною дышит вал,

В забвенье дремлет городище,

Между веками интервал

Глаз суетливый не отыщет...

– Постой, прохожий! Не спеши,

Ты посмотри, какие дали –

Ведь это праздник для души,

И лучше ты найдешь едва ли!

Сверкают в небе голубом,

Парят танцующие птицы...

Над вечным памяти костром

Пух тополиный чуть дымится

И тает где-то за рекой

В тревожных отблесках зарницы,

А эхо пушкинской строкой

К нам успевает возвратиться...

К Валентине Федоровне я и направился, чтобы хоть как-то просветиться в отношении пушкинских дней поэзии в Торжке. Но пока я к ней добираюсь, кое о чем хотелось бы поразмышлять…

Судя по всему, однажды что-то произошло здесь такое, после чего Торжок стал считаться пушкинским городом. Вот уже почти три десятилетия отмечается, как общегородской, Пушкинский праздник поэзии. Было проведено множество научных конференций и бессчетное количество литературных встреч; вышло несколько книг, в которых рассказывается о пребывании Александра Сергеевича в Торжке и его окрестностях; есть специальные путеводители по местам, так или иначе связанным с поэтом; есть в Торжке пушкинский музей в доме Львовых-Балавенских на улице Дзержинского; есть и бюст А.С.Пушкина на одноименной площади и многое другое, к чему жители этого города уже привыкли. Словом, Пушкин здесь – свой, и потому у него в Торжке много поклонников, самых что ни на есть серьезных и вдумчивых. Впечатление такое, что сказанное о Пушкине здесь не пропадает, а каким-то образом задерживается, сохраняется в памяти.

Вообще, интересно: каким образом проникает в сознание или, что важнее, в сердца жителей вот такого провинциального городка невесть откуда появившаяся творческая личность? А проникнув, как там закрепляется, почему не умирает вместе с уходящими поколениями, но переносится в сердца все новых и новых людей, живет уже с ними, потом покидает и их, переносится дальше, к потомкам, затем еще дальше, становясь бессмертной?

«Четверг. Не сердись, женка; дай слово сказать. Я приехал в Москву, вчера, в среду. Велосифер, по-русски поспешный дилижанс, несмотря на плеоназм, поспешал как черепаха, а иногда даже как рак. В сутки случилось мне сделать три станции. Лошади расковывались и – неслыханная вещь! – их подковывали на дороге. 10 лет езжу я по большим дорогам, отроду не видывал ничего подобного. Насилу дотащился до Москвы...» (Из письма Н.Н.Пушкиной, 22 сентября 1832 г.)

Представим дело с одной стороны. Вот едет некто, поэт или писатель, пусть даже гений, и видит какое-то селение. Не то город, не то село. Надо остановиться, переменить лошадей или, случается, надо их подковать, а пока их меняют или подковывают – можно немного отдохнуть, пройтись пешком, чтобы размяться, или лучше зайти в лавку, купить что-нибудь на память… а там уже надо ехать дальше. Ну поговорит при этом с кем-нибудь из местных жителей, спросит о чем-то, полюбопытствует – и все. А представьте: дождь, ветер, известная нам слякоть, так и выходить из кибитки не хочется. Просто выглянет в окошко наш путник, покачает головой и обратно спрячется, уйдет в свои размышления. Это командированные краеведы могут месяцами не вылезать из какого-нибудь провинциального городка, да ревизоры неделями в местных конторах сидеть. А ищущей натуре, тем более гению, сидеть на одном месте некогда.

Теперь посмотрим, как это выглядит с другой стороны?

Теперь посмотрим, как это выглядит с другой стороны?

Живут себе люди в тихом и забытом Богом селении, у каждого свои заботы, тревоги, беды и радости. Все трудятся, ходят на базар, в магазины, иногда устраивают праздники… Идут по мостовой, о чем-то думают, между собой о чем-то разговаривают и видят, как на противоположной стороне улицы остановилась кибитка. Из нее, не спеша, вылез какой-то господин, судя по одежде – из большого города, может, из самой столицы. Вот он потянулся, огляделся по сторонам, несколько раз зевнул и... залез обратно в кибитку. Через какое-то время эта кибитка вместе с господином исчезла. Прохожие, проводив ее взглядом, тут же об увиденном забыли, продолжая думать о своем. Вот и все.

Кто этот остановившийся на несколько минут господин с кудрями и бакенбардами? Откуда он? Куда и зачем едет? Какие мысли увез отсюда, лениво посмотрев по сторонам? О чем разговаривал, остановив на минуту прохожего? Что купил, выйдя со свертком из первой попавшейся лавки? Наконец, как и чем отзовется во времени эта обычная дорожная остановка?

Никто сейчас этого не может знать. Вопросы, если и возникли, тут же исчезли.

И проживут прохожие всю оставшуюся жизнь, и их дети – тоже, и даже внуки проживут, да так и не узнают ничего, хотя были совсем рядом и даже видели его. И еще много времени пройдет, прежде чем в этом городке вспомнят проехавшего здесь господина с бакенбардами, с толстой тяжёлой тростью, в цилиндре, а вспомнив, узнают и то, о чем он говорил с первым встречным, и что купил, зайдя в лавку, узнают и то, чем отозвалась эта непродолжительная остановка в его жизни и в жизни всей России. И как же некоторые будут жалеть, что живут не в одно время с ним, станут завидовать тем незадачливым прохожим, коим попалась на пути кибитка с путешествующим господином. Только чтó им завидовать? Думаете, будь на их месте, мы бы о чем-то догадались, что-то заметили, узнали?..

Так чтó же произошло в Торжке и почему стал возможен здесь пушкинский ренессанс? Об этом явлении я попытаюсь сейчас расспросить Валентину Федоровну. Как там у нее: «Между веками интервал глаз суетливый не отыщет...» Посмотрим, посмотрим...

Валентина Федоровна очень тепло встретила меня, усадила на диван, поставила на плиту чайник и пообещала, что угостит еще и пирогом. Спустя несколько минут она уже отвечала на мои вопросы.

– Вот утверждают: «Пушкин – это наша вечность!», или: «Без Пушкина непредставима жизнь!»... А ведь жили без него десятилетиями… Бывали всплески. В 1937 году, например. Политический, конъюнктурный юбилей. Провозглашали: «Пушкин и свобода!», «Пушкин – патриот!», «Пушкин и воля!»... И боже упаси сказать, что Пушкин – страдалец. Прошел 1937-й с этой громкой неправдой, записанной и зафиксированной в учебниках, будто Пушкин сам по себе всем понятен. А он – не понятен...

– Но, Валентина Федоровна, здесь, в Торжке, в чем выражалось его присутствие? Вот он проехал один раз, проехал другой, третий, с кем-то встречался, с кем-то беседовал... Потом надолго все затихло.

– Я пытаюсь вспомнить, но в школе нам ничего или почти ничего не говорили о том, что он здесь когда-то проезжал. Не было Пушкина здесь и все. Он «был» где-то в архивах, может, в подвале, в библиотеке, а нам был «спущен» тот самый Пушкин, про которого писали на рубеже прошлого и нынешнего веков. Больше никто ничего нового о пребывании поэта на тверской земле не писал и не говорил. Откуда же о нем могло знать наше поколение? Пушкин где-то там, вдалеке, в Михайловском, в Болдине, в Петербурге, в Москве, но только не здесь... И я не могу сейчас точно ответить, почему в конце 60-х годов возродился интерес к Пушкину в нашем тверском крае. Возможно, причина, которая на поверхности, – это появление в то время московского музея Пушкина. А так как мы, слава Богу, с Москвой по соседству, то очень внимательно за этим наблюдали, и не успел музей открыться, как мы уже были там...

– Но все же какие-то носители «тверской памяти» о Пушкине были? – пытался я докопаться до предыстории.

– Но все же какие-то носители «тверской памяти» о Пушкине были? – пытался я докопаться до предыстории.

– Да, конечно. Они сделали много хорошего и доброго, но вместе с тем и работы нам задали много. Написанного, напечатанного и невероятно искаженного было очень много. И это все размножили в летучих газетных публикациях или в небольших книжечках. Где? Что? Когда? У кого? Все перепуталось. Ведь если говорить о тверской земле, надо постараться ответить на вопрос: зачем Пушкин сюда столько раз приезжал? Мы догадывались, что он не всех Вульфов любил. Но тогда что его гнало сюда?..

– Так зачем же он сюда бежал?

– У Пушкина была в это время такая трагедия и такое отчаянное одиночество, что он готов был из Петербурга бежать куда угодно... А позвали-то, прежде всего, сюда. Прасковья Александровна Осипова-Вульф была очень близкая и любящая душа. Она по-матерински любила его. Помните, 1825 год?

Цветы последние милей

Роскошных первенцев полей.

Они унылые мечтанья

Живее пробуждают в нас.

Так иногда разлуки час

Живее сладкого свиданья.

Это посвящено ей... Пушкин знал, что эта любовь сохранит его, защитит, поддержит, согреет.... и ничего не спросит. Такую любовь найти непросто, и страшно потерять. И для того, чтобы не лишиться этой сочувствующей души, Пушкин бросается сюда, в Малинники, за семьсот верст по бездорожью. К счастью для нас, это оказалась тверская земля.

– Как же происходит все-таки реанимация Пушкина в выветренном сознании? – не унимался я, хотя очевидно, что Валентина Федоровна именно это и пыталась объяснить.

– Она, если уж говорить таким языком, шла с двух сторон. С одной – мы, «низы», стали говорить, писать, ездить, доказывать, создавать какие-то комиссии, стучаться во все двери. И эти двери стали кое-где приоткрываться, поначалу совсем немного. На нас, конечно, смотрели как на чудаков, но вместе с тем невольно прислушивались: чего это они там такое говорят?

– Сколько же было вас, таких чудаков?

– Человек десять, а может меньше, и я среди них была самая молодая. На меня вообще смотрели как на некое приложение к маститым старикам. Так вот: оказалось, нужно писать! Не говорить, а именно писать. И не казенные прошения или заявления «наверх», а о самом Пушкине. Вот для этого надо было что-то найти самой. Тогда я перевернула всю литературу, которая только была доступна, и поразилась… Это было в конце 60-х годов.

– А пушкинские праздники?

– Праздники появились позже. Сначала были публикации. Я написала книжку, но её постигла трагедия… Впрочем, – вдруг задумалась Валентина Федоровна, – это, может, и к счастью, иначе я бы эту наивность выпустила в свет. Рукопись мою попросту украли. Это старая история... Так вот без заинтересованности областного и городского начальства мы бы сами, конечно, ничего сделать не смогли. Но нам большого труда стоило убедить их, что это надо делать. Пошло «снизу», потом поднялось «наверх», и там, неожиданно, мы нашли понимание. Музей в Бернове сделали за год. Конечно, душой всего стал московский музей. Работали экспозиционеры, Светлана Овчинникова – научный сотрудник музея, художник Юрий Керцелли, который принимал участие в создании московского музея. То, что для нас было новинкой и открытием, для них было делом привычным, и поэтому музей сделали быстро. Потом присмотрелись и поняли, что снят лишь поверхностный слой, а сугубо тверского материала, который оправдал бы наши усилия по созданию музея, явно не хватало. Надо было его где-то искать. Начались поиски, поездки. Сотрудники областного музея исколесили всю страну. Были и у частных собирателей, и у потомков Вульфов, и у потомков Полторацких...

– И что же? – осторожно поторопил я Валентину Федоровну.

– Оказалось, что вещи живут, что они не исчезли: у кого-то сохранились книги, у кого-то стол, кто-то принес личные дневники, а в них – бесценные записи. Оказалось, что род Вульфов очень разнообразен и талантлив, что там и художники, и музыканты, и инженеры, и у каждого из них сохранилась крупица памяти о Малинниках, о Бернóве, о Пáвловском. Пошли пожертвования. Люди не продавали вещи музею, а дарили, сами привозили, и постепенно музей обрастал экспонатами. Но если бы мы не начали «снизу» этот поход по тропе к Пушкину, то вещи просто могли погибнуть и потерять свою духовную ценность. Когда создали музей в Бернове, стало ясно, что надо создавать музей и в Торжке. Но ясно было не всем. Ведь если в Бернове, Малинниках и Павловском Пушкин писал и там была творческая мастерская поэта, то что же можно было найти в Торжке? Нам сказали: «Ерунда! Ничего здесь быть не может. Здесь есть только одно: «На досуге отобедай у Пожарского в Торжке...» Тогда я поняла, что надо обратиться к письмам Пушкина. Я стала их читать, попыталась их прочувствовать, прожить и увидела, что буквально за каждой строкой стоит человек. Возникли вопросы: а кто он? почему его выбрал Пушкин? в чем тут дело? он сам пишет из Тверской губернии или ему пишут?..  Я набрала таких писем девятнадцать, и это оказалась целая история. В этих письмах половина пушкинской жизни, ведь Пушкин был связан с тверским краем начиная с 1826 года до последнего дня своей жизни. Вульфы, Осиповы-Вульфы, Полторацкие, Львовы, Оленины – целый букет имен. Торжок, в виде маленького островка, существовал и в столице, потому что представители всех этих фамилий были знакомыми Пушкина по Петербургу. И когда поэт у них бывал, он видел, что приезжают родственники из Тверской губернии, пишут письма, разговаривают накоротке обо всем. Пушкин становится своим в доме Олениных, Полторацких, в доме Вульфов. Он уже знает массу всего о тверском крае, еще не приехав сюда...

Я набрала таких писем девятнадцать, и это оказалась целая история. В этих письмах половина пушкинской жизни, ведь Пушкин был связан с тверским краем начиная с 1826 года до последнего дня своей жизни. Вульфы, Осиповы-Вульфы, Полторацкие, Львовы, Оленины – целый букет имен. Торжок, в виде маленького островка, существовал и в столице, потому что представители всех этих фамилий были знакомыми Пушкина по Петербургу. И когда поэт у них бывал, он видел, что приезжают родственники из Тверской губернии, пишут письма, разговаривают накоротке обо всем. Пушкин становится своим в доме Олениных, Полторацких, в доме Вульфов. Он уже знает массу всего о тверском крае, еще не приехав сюда...

Валентина Федоровна взяла паузу, задумалась и продолжила:

– Знаете, когда я работала над книгами, всякий раз возникала мысль: вот мы ищем что-то в архивах, далеко-далеко от нас, а ведь дома у каждого – архив. Например, мой прапрадед. Он, конечно же, знал Пожарского. Я была в этом уверена. И вот нашли этому подтверждение. Дарья Евдокимовна Пожарская, скончавшись, осталась должна моему прапрадеду. Он был колесник и занимался ремонтом карет и экипажей. Мастерил сани, дровни. Это был семейный промысел. И вот – фамилия мелькнула. Какой-то узелочек оказался завязанным между тем, что было, и между тем, что есть. И, развязывая такие узелки, мы обнаруживаем, что дома у каждого из нас есть архив. Вот висит вещь на стене, мы не обращаем на нее внимания, а потом оказывается, что она о многом может рассказать…

С этими словами Валентина Федоровна вышла на кухню, где уже вовсю кипел чайник, а я с чувством горькой потери вспомнил дом своего счастливого детства...

В том доме у меня было всё: бабушка, дедушка и еще моя тетя, которые, так сложилось, воспитывали меня и любили до беспамятства; нехитрая мебель разных эпох и стилей – все эти диваны, кровати, шкафы, сервант, этажерка, стулья, столы, которые были мне не просто знакомы, но дороги, также как и чашки, тарелки, вилки, ложки да еще какие-то вазочки, сахарницы, графины, рюмки; стол в большой комнате был накрыт бордовой с желтыми узорами бархатной скатертью; здесь же, на столе поменьше, стояло небольшое зеркало-трельяж, а рядом с ним – шкатулки, в которых годами и даже десятилетиями хранились пуговицы, булавки, иголки, нитки, какие-то лоскутки и еще бог знает что, а на самом зеркале мне была знакома каждая трещинка, каждая царапина; за этим же зеркалом хранились толстые альбомы с фотографиями, которые в десятый, в сотый раз с интересом и радостью просматривались пришедшими в гости родственниками; рядом с альбомами находилась картонная коробочка, куда в течение многих лет складывались поздравительные открытки и телеграммы, и тут же стояла еще одна коробочка, с различными лекарствами, срок годности которых истек еще при царе Горохе, но они все же хранились (вообще, ничего не выбрасывалось!); а как не вспомнить телевизор «Неман», не работавший уже лет десять, но все равно стоявший на почетном месте, накрытый накрахмаленной салфеткой, «чтобы от пыли и солнечного света не испортился экран»?!; помню огромные тёмно-зелёные фикусы, которые исправно поливали и каждый лист на которых тщательно протирали во время уборки; на стенах висели несколько картин в золоченых рамках, и одна из них была прострелена, как мне рассказывали, шальной фашистской пулей – страшная память об оккупации; кроме картин на стенах висели семейные фотографии родных и близких людей, а еще – «отрывной» календарь, листки которого аккуратно отрывались дедушкой в конце каждого дня и прочитывались им вслух полностью, включая время восхода и захода солнца; сам «отрывной» календарь прикреплялся к картонке с портретом А.С.Пушкина работы Тропинина, причем менялись из года в год только календари, а картонка с портретом Пушкина оставалась, и заменить ее на что-то другое было делом непредставимым; на стенах в моей спальне, вместо ковров, были развешаны самотканые покрывала с незатейливым орнаментом да еще вышитый мамой небольшой коврик с моим изображением; рядом с моей кроватью стоял большой тяжеленный сундук, в котором хранились редко доставаемые и пахнущие нафталином вещи, и там же, на самом дне, в обыкновенном почтовом конверте хранились мои самые первые остриженные волосы, а еще – алюминиевый крестик, врученный бабушке при моем крещении; помню умывальник и рядом ведра, наполненные водой, а над ним – большое зеркало, отколотое в верхнем правом углу; вспоминаю кухонный стол, в котором хранились разные крупы и мука; а как не вспомнить елочные игрушки, которые вытаскивали из-под дивана ближе к Новому Году?.. А сама встреча Нового Года?.. И еще – запахи! Но что сказать о них? Как выразить то, что, быть может, и вовсе невозможно описать? Может, это запах корицы, гвоздики и ванили, хранившихся в одном из ящиков в старом серванте; или запах вишневой настойки из огромной бутыли, стоявшей под столом; или это легкий освежающий запах от больших связок лука и чеснока, всегда висевших на кухне; а может, это запах жаренного сала – знаменитых украинских шкварок, которых я не выносил и за которые теперь многое бы отдал; или это запах «тройного» одеколона, которым дедушка после тщательного бритья обливал лицо, голову, шею и даже затылок с характерной горизонтальной морщинкой, как у запорожских казаков... А кроме запахов еще были звуки: голоса родных, едва слышный шорох шагов прихрамывающей бабушки, бесконечное пение моей тети во время уборки квартиры, ироничные высказывания деда о политике, треск поленьев в печке, скрип дверей, звон посуды, тиканье часов, несмолкаемое радио... А еще надо вспомнить веселых гостей – родственников и друзей, собиравшихся по праздникам и на дни рождения. Они пели песни, шутили, веселились, танцевали, пили горилку, которую исправно поставляла какая-то баба из недалекого села, и дедушка вполне серьезно утверждал, что она же снабжает этой горилкой членов Политбюро... А как не вспомнить двор, огород, яблони и вишни, кусты сирени, столетнюю акацию возле самого дома? А все эти куры, утки, кролики, собака Шарик, коты и кошки, которых уже и не вспомнить, как звали? А еще друзья детства, их родители, соседи, небольшая речка Соб, луг, трава, пасущиеся кони, коровы и многое другое, что окружало меня ежедневно, ежечасно и, кажется, было со мной постоянно...

Где это все? Куда подевалось? Почему исчезло?..

Дорогие, самые близкие люди – уже давно в сырой земле; из вещей ничего не сохранилось; фотографий почти не осталось, нет и картин, давно выветрились запахи, не слышны знакомые звуки... Остались, наверное, лишь безмолвные стены да двери, которые не часто меняют… Как же страшно туда вернуться и убедиться воочию, ч

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|