- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

Annotation 16 страница

В самом деле, возникновение Десятинного монастыря только в 1327 г. означает, что до того этот участок не был занят застройкой, а находился за ее пределами. О том же свидетельствуют данные относительно толщины новгородского культурного слоя. Территория Десятинного монастыря входит в широкую зону окраинного для города слоя минимальной мощности (до 2 м), тогда как в непосредственной близости к монастырю, на восток от него, в сторону распространения древнейшей застройки, начинается зона более мощного слоя толщиной до 3 м и выше[552]. Если предположить, что сооруженный на месте будущего Десятинного монастыря острог 1170 г. [553] совпадал со стабильной линией городского рубежа XII–XIII вв., то для доказательства этого положения требуется установить, что в XII в. застройка касалась этого рубежа, не переходя за него. Такие доказательства имеются.

Источники как раз в указанном месте называют одну из древнейших приходских церквей Людина конца – храм св. Якова на Добрыне улице. Названная церковь в летописи упоминается впервые под 1175 г.: «.. загореся пожар от Деигуниць, и съгореша церкви 3: святого Михаила и святого Якова и святого Възнесения»[554]

В цитированном сообщении наверняка речь идет о храме св. Якова в Людином конце, а не об одноименной в Неревском, поскольку две другие церкви, горевшие в тот же пожар, находились вблизи Добрыни улицы. Через шесть лет после пожара 1175 г. церковь отстроена вновь: в 1181 г. «сърубиша церковь святого Иякова на Добрыни улици»[555]. Та же церковь упоминается в Лобковском прологе 1262 г.: «В лето 6970 напсах книгы сия рукою моею грешны Тимофеи пономарь святого Якова святому Образу». Идентификация места написания Пролога с Яковлевской церковью именно Добрыни улицы очевидна потому, что церковь Образа числилась также «на Добрыне»[556]. В 1423 г. на месте деревянной церкви был сооружен каменный Яковлевский храм. [557]

Поскольку пономарь Тимофей был также одним из переписчиков Синодального списка Новгородской Первой летописи, с церковью св. Якова на Добрыне улице связывается и более ранний переписчик этого свода – Герман Воята, написавший о себе под 1188 г., что он был «иереи святого Якова» и служил «у святого Иякова полъпятадесят лет (т. е. 45 лет. – В. Я. ) в кротости и съмерении и богобоязньстве»[558]. Иначе говоря, дата несомненного существования этого храма возводится по крайней мере к 1143 г., т. е. он уже стоял во времена, предшествующие битве новгородцев с суздальцами.

Местоположение церкви св. Якова, ныне не сохранившейся, устанавливается показаниями планов Новгорода XVIII в. (позднейшим из них является генеральный план 1778 г. )[559], но нагляднее всего – «Росписью Софийской стороны» 1632 г. Яковлевский храм находился в 25 саженях (53 м) от соборной церкви Десятинного монастыря, будучи отделен от последней Волосовой улицей, а обе эти церкви отстояли от нынешнего вала Окольного города на 74 сажени (157 м)[560]

Таким образом, если линия острога 1170 г. действительно проходила на месте позднейшего Десятинного монастыря, то ближайшей к ней церковью на этом участке оказывается Яковлевский храм на Добрыне улице. После основания Десятинного монастыря о месте битвы говорили: «Иде же ныне монастырь святыа Богородица на Десятине», а до 1327 г. должны были бы обозначать его иначе: «Возле церкви святого Якова в Людином конце». И это обстоятельство возвращает нас к вопросу о связи знаменского праздника с днем поминовения св. Якова Перского. Допустимо предположить, что в храмовый праздник 27 ноября служба св. Якову соединялась с воспоминанием о победе, добытой новгородцами около этой церкви, в которой, видимо, должен был совершиться и первый благодарственный молебен после битвы 1170 г. По-видимому, и погребение погибших в сражении (в первую очередь, противников Новгорода, которые ведь тоже «хрыстияне суть») в скудельницах наверняка совершалось на кладбище Яковлевской церкви или в расположенном рядом с ней овраге, который в дальнейшем постоянно использовался как скудельница. Полагаем, что до установления общегородского празднования «Знамения» в середине XIV в. память о битве 1170 г с поминанием ее жертв уже была привязана к дню св. Якова Перского по указанной причине, и именно эта традиция воздействовала на сохранение рассмотренной особенности знаменского культа.

Любопытно, что и в некоторых других случаях мотив плачущей Богоматери оказывается связанным с именем св. Якова, хотя приводимые ниже примеры имеют отношение к одноименной церкви в Неревском конце. В 1208 г., когда 17 марта был «без вины» убит Олекса Сбыславич, то «заутра плака святая Богородица у святого Якова в Неревьском конци»[561]. В той же церкви 1 октября 1391 г. «от иконы Пресвятыя Богородица Покрова текоша слезы из обою очию». [562]

Изложенному наблюдению, казалось бы, противоречит то обстоятельство, что церковь св. Якова на Добрыне улице в позднейшее время считалась посвященной не Якову Перскому, а апостолу Якову «брату Господню» (Якову Алфееву; дни поминовения в церковных службах – 9 и 23 октября). Однако самое раннее такое обозначение относится к последней трети XV в., будучи впервые зафиксировано в «Описании семи новгородских соборов»[563]. Во всех более ранних случаях она называется просто Яковлевской. Это имеет отношение и к летописному сообщению под 1423 г., когда она поименована храмом Якова апостола[564], поскольку так она обозначена только в Новгородской Третьей летописи XVII в., тогда как в Новгородской Первой летописи младшего извода середины XV в. подобное уточнение отсутствует. Примером того, как посвящение алтарей изменялось в пользу более значительных одноименных святых, может служить судьба придела Якова Перского в Знаменской церкви. Мы уже видели, что возникновение этого придела связано с главной задачей знаменского культа и Знаменского храма. Тем не менее к 1611 г. он в «Росписи новгородских храмов» именуется приделом во имя св. Якова Алфеева. [565]

Такая эволюция посвящений имеет определенный смысл и способна объяснить странное и парадоксальное на первый взгляд обстоятельство. Казалось бы, победа Москвы над Новгородом при Иване III должна была способствовать не распространению, а, напротив, уничтожению знаменского культа, антимосковского и сепаратистского по своему существу. Между тем после вхождения Новгорода в состав единого Русского государства Знаменские храмы широко распространились по всей стране, включая и Москву, а знаменский культ приобрел общерусский, а не локально новгородский характер. Надо полагать, что содержание и направленность этого культа пережили какие-то достаточно существенные изменения.

Дело в том, что подстановка Якова Алфеева на место Якова Перского поворачивает острие идейной и политической направленности знаменского культа в диаметрально противоположную сторону. В свой последний поход на Новгород в 1477 г. Иван III выступил «на Якова Алфеева»[566], и таким образом этот святой как бы символизировал торжество объединительной политики Москвы и ее победы над новгородским сепаратизмом. Ведь нет сомнения в том, что именно вхождение Новгорода в состав Русского государства заложило фундамент единой государственности и было, следовательно, наиболее важной объединительной акцией. Под крышей храма, символизировавшего новгородскую самостоятельность, утвердился уже иной смысл – торжества московской политики единения Руси.

Существенную эволюцию переживают и другие элементы «знаменской легенды». Если Ипатьевская летопись главными организаторами похода 1169–1170 гг. на Новгород называет, вопреки новгородской версии, не суздальцев, а смоленских князей Романа и Мстислава Ростиславичей, то при Евфимии II усиление новгородской антимосковской тенденции превращает суздальцев в главных противников Новгорода: из сочетания имен Романа Ростиславича Смоленского и Мстислава Андреевича Суздальского комбинируется небывалый князь Роман Андреевич Суздальский, ставший действующим лицом и в Новгородской Четвертой летописи, и в легендах икон «Битва новгородцев с суздальцами»[567] Однако в московское время противники Новгорода в этом походе превращаются в анонимов: «Его же молитвою избавила Пречистая Богородица Знамение древле град от расхищения нашедших вой и хотящих разорити град»[568]

На примере организации знаменского культа мы видим, как порой и при сооружении храмов, и при установлении в них престольных праздников преобладали не чисто религиозные мотивы, а вполне земные политические интересы светских и духовных князей. Обращение новгородских церковных владык для обоснования антимосковского сепаратизма к примерам и событиям героического XII в., когда в антикняжеской борьбе боярский Новгород утверждал свою самостоятельность, начавшись в эпоху возвышения Москвы, еще раз с новой силой проявляется в середине XV в., накануне падения новгородской независимости, когда в арсенал идеологической борьбы при Евфимии II войдет архитектура, возрождающая формы храмов XII в., живопись, прославляющая победу новгородцев над суздальцами, литература, черпающая наиболее яркие образы из того же героического XII в. Церковь использовала тогда последние ресурсы убеждения. Ее политика была безнадежна: боярская власть Новгорода, выродившись в олигархию, вступила в жесткое столкновение с массами простого населения Новгорода, не желавшего воевать за интересы землевладельцев и увидевшего в Москве прежде всего противников боярского самовластья.

Консолидация боярства и кризис боярской власти

Отсутствие традиционной альтернативы в выборе князя было одной из причин консолидации новгородского боярства. Второй столь же серьезной причиной консолидации стало усиление антибоярских настроений в массе непривилегированного населения Новгорода. Как уже рассказано выше в одном из очерков, еще в середине XIV в. орган боярской власти был реорганизован. Если до реформы 1354 г. каждый из пяти новгородских концов избирал в этот орган пожизненного представителя, из числа которых (и только из этого числа) ежегодно избирался посадник, теперь все пять представителей стали посадниками и кроме того на общегородском вече избирался главный (степенный) посадник.

Новый порядок консолидировал боярство, которое до того добывало высшую государственную должность в борьбе с другими боярскими семьями, приобретавшей форму соперничества концов Новгорода. Вместе с тем боярство в значительной степени утрачивало возможности социальной демагогии. Если раньше, борясь за посадничество, претендент мог убеждать простой народ в том, что его беды проистекают от того, что государством руководит его соперник и агитировать в свою пользу, теперь боярство в целом принимало на себя коллективную ответственность за свои политические действия.

Это обстоятельство сделалось еще очевиднее на следующем этапе реформы, в конце 1410-х гг. Около 1417 г. нормы представительства были утроены: источники свидетельствуют об одновременном существовании с этого времени восемнадцати посадников, а перевыборы главы государства стали производиться не один, а два раза в году. Однако и это новшество не прояснило социальной обстановки. В 1418 г. произошло мощное антибоярское восстание под руководством некоего Степанки. Восставшие бросились грабить монастыри, говоря: «Зде житнице боярьскыи», а бояре «нам супостаты суть». Напуганное боярство с помощью архиепископа сумело утихомирить толпу, «и разидошася молитвами святыя Богородица и благословением архиепископа Семеона, и бысть тишина в граде». Но, как оказалось, в ходе этого восстания противоречия между боярскими территориальными группировками не только сохранились, но и заслужили осуждение со стороны духовного владыки Новгорода.

Рис. 49. Монета Новгорода с изображением св. Софии и посадника

Восстание 1418 г. побудило боярство Новгорода к новой консолидации, когда число единовременно действующих посадников было доведено при соблюдении равенства кончанского представительства до 24, а в 1463 г. – до 36 (тогда же стали избирать 7 тысяцких). Практически каждая боярская семья Новгорода оказывалась прикосновенной к власти. Представители всех этих семейств не только располагали возможностью быть избранными на должность посадника или тысяцкого, но практически владели этими должностями. Показательно, что летописец, касаясь событий третьей четверти XV в., в ряде случаев не титулует бесспорных посадников. В результате реформ XV в., расширивших число посадников практически до числа боярских семей, титул посадника был принижен, а звание боярина приобрело дополнительную ценность. По-видимому, в этот период вообще намечается бытовое сближение терминов «боярин» и «посадник».

Между тем коллегиальный орган 1417 г., включавший 18 посадников, 5 тысяцких, архимандрита и 5 игуменов (каждый из них главенствовал над настоятелями монастырей своего конца и подчинялся архимандриту), приобрел некоторое сходство с сенатом

Венецианской республики. Это сходство было осознано в Новгороде, в чем убеждает следующее обстоятельство. Когда в 1420 г. новгородцы приступили к чеканке собственной серебряной монеты, то до конца новгородской независимости монета сохраняла единообразное оформление, главным элементом которого было изображение коленопреклоненного посадника, принимающего из рук патронессы Новгорода св. Софии символы власти (рис. 49). Это изображение является несомненной репликой традиционного сюжета венецианских монет, на которых изображен коленопреклоненный дож, принимающий из рук покровителя Венеции св. Марка символы власти.

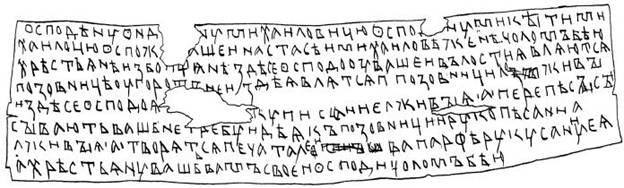

В то же время возникновение олигархического органа государственности коренным образом меняет систему взаимоотношений между боярством и прочими слоями новгородского населения. Если раньше территориальные боярские группировки боролись за власть между собой, теперь консолидированный боярский орган в целом противостоял непривилегированным слоям новгородского населения. Эта новая расстановка сил отражена летописными записями середины XV в., говорящими о «бесправдивых боярах» и о том, что «у нас правды и суда правого нет», а также в возникновении целого пласта литературных произведений, осуждающих корыстолюбие и взяточничество бояр, и особенно посадников («Повесть о посаднике Добрыне», «Повесть о посаднике Щиле»). Отсутствие «правого суда» запечатлено, в частности, в берестяной грамоте № 307 второй четверти XV в., адресованной семье внука небезызвестного Юрия Онцифоровича – Андреяна Михайловича (рис. 50). В ней крестьяне сообщают, что в волости этой семьи появлятся лживые судебные повестки и фальшивые завещания, которые переписывет «ваш Нетребуй» (по-видимому, боярский староста). Настроения протеста против «боярской бесправдивости» роковым образом скажутся в будущем, когда новгородская боярская власть во время ее ликвидации Иваном III не сможет найти защитников в массе простого населения.

Тем временем противостояние Новгорода Москве от десятилетия к десятилетию усиливалось. Знаменитый конфликт московского князя Василия Темного и галичского князя Дмитрия Шемяки не обошел стороной и Новгород. Потерпевший поражение от ослепленного им Василия Дмитрий Шемяка нашел приют в Новгороде, где его настигла месть Василия Темного: Дмитрий был отравлен по распоряжению московского князя, который вскоре после этого – в 1456 г. – совершил военный поход на Новгород. Новгородцам было предписано не оказывать какой-либо поддержки сыну Дмитрия Шемяки Ивану и его союзнику можайскому князю Ивану Андреевичу. Характерно, что в 1463 г., когда новгородцы нарушили этот запрет, декларируя таким актом решительный разрыв с Москвой, была проведена последняя реформа расширения боярского представительства в высшем органе власти. Столь решительный шаг не мог быть осуществлен без демонстрации нового единения боярских группировок.

Рис. 50. Берестяная грамота № 307

Из истории Новгородско-Московских отношений первой половины XV века

Вистории политических взаимоотношений Новгорода и Москвы первой половины XV в. имеется немало невыясненных обстоятельств. К их числу, в частности, относится длительное нежелание Московской митрополии хиротонисать новгородского владыку Евфимия II Лисицкого или же, напротив, длительное нежелание владыки Евфимия хиротонисаться у московского митрополита. Евфимий Лисицкий был непосредственным преемником архиепископа Евфимия I Брадатого, умершего в 1429 г.: «Преставися владыка Евфимии месяца ноября в 1, на память святаго Кузму и Димиана, а был владыко 5 лет и 5 недель, а чернцом был на сенех год и две недели. Того же месяца в 13 возведен бысть по жребью священноинок Евфимии с Лисицьи горке на сени в дом святеи Софеи»[569]. Однако поставление Евфимия II состоялось только в 1434 г. и не в Москве, а в Смоленске: «Тои весне поиха на поставление Еуфимеи Новгородчкыи къ митрополиту Герасиму в Смоленьско априля 11 <... > Того же лета прииха в Новъгород владыка Еуфимеи, поставлен и благословен митрополитом Герасимом месяца маия 26». [570]

Никоновская летопись трехлетнюю задержку с поставлением Евфимия разъясняет так: «Тогда бо по преставлении Фотея митрополита Киевъскаго и всея Русии не бысть на Москве митрополита»[571]. Действительно, после смерти Фотия Москва увидела нового митрополита лишь весной 1437 г., когда на ее кафедру пришел Исидор. Однако это объяснение отнюдь не исчерпывает проблемы, поскольку Фотий умер 2 июля 1431 г. [572], т. е. между избранием Евфимия II во владыки и кончиной Фотия прошло более полутора лет. Заметим, что при том же Фотии хиротонисание новгородских владык совершалось на протяжении года. Избранный в новгородские владыки 11 августа 1415 г. Самсон был хиротонисан (под именем Симеон) уже 22 марта 1416 г., пройдя в течение недели рукоположение в диаконы и священники[573], а Емельян, избранный 30 августа 1423 г. [574], стал Евфимием I 24 сентября 1424 г. [575] Принимая во внимание активную антимосковскую позицию Евфимия II, неоднократно проявлявшуюся в разных эпизодах его деятельности, мы вправе предполагать, что в действительности имело место взаимное непризнание новгородского владыки и московского митрополита.

С формальной точки зрения хиротонисание у митрополита Герасима не является антимосковским актом. Герасим, будучи смоленским епископом, отправился в Константинополь добиваться Русской митрополии осенью 1432 г. [576], когда митрополичья кафедра была вакантной; в 1433 г. «Герасим владыка в осень приеха из Царяграда от патриарха поставлен митрополитом на Рускую землю, а приеха в Смоленск. А на Москву не поеха, зане же князи рускии воюются и секутся о княженьа Рускоа земли»[577]. 28 июля 1435 г. Герасим, схваченный литовским князем Свидригайлом в Смоленске, после четырехмесячного заточения в Витебске был сожжен то ли Свидригайлом, то ли его преемником Сигизмундом[578]. Поставление Исидора в митрополиты состоялось после гибели Герасима. С точки зрения Константинопольской патриархии, Герасим – законный русский митрополит. Однако вряд ли его митрополитство признавалось в Москве. Основные факты его святительской деятельности (поставление и гибель) фиксируют только псковские летописи; общерусское летописание отмечает лишь поставление им Евфимия II. Имя Герасима отсутствует в списке русских митрополитов, содержащемся в Никоновской летописи, где непосредственным преемником Фотия назван Исидор[579]. Между тем Евфимий, остававшийся при Фотии полтора года не хиротонисанным, спешит на поставление в Смоленск, как только там, в литовских владениях, появился новый провозглашенный Константинополем Русский митрополит.

В этой связи весьма любопытным представляется объяснение трехлетней задержки с поставлением Евфимия II, изложенное в одной из редакций Жития Михаила Клопского: «Сему же чудному Еуфимию, возведену бывшу на престол, случися тогда нестроение в граде: овии от гражан прилежаху по древнему преданию русским царем, вельможи же града вси и стареишины хотяху латыни приложитися и сих кралю повиноватися. И тако нестроению велику сущу, и того ради блаженому Еуфимию несовершившуся архиереиства саном три лета»[580]. Разумеется, в этом достаточно позднем тексте ощутима проекция на 30-е годы XV в. событий и оценок последнего десятилетия существования независимого Новгорода, однако лежащая в основе приведенной версии мысль о политическом противостоянии Новгорода и Москвы, несомненно, заслуживает внимания.

Определенную ясность в рассматриваемый вопрос вносит давно вошедшая в научный оборот, но неверно датированная при публикациях грамота митрополита Фотия тверскому епископу Илие с разрешением рукополагать ставленников из соседних местностей вдовствующей Новгородской епархии[581]. Этот документ известен по двум спискам в августовской книге макарьевских Миней-Четьих, где указано, что «дана бысть грамота сия нашего смирения, на утверждение тому, на Москве, месяца августа в 8 день, в лета 6930, индикта». На основании цитированной фразы А. С. Павлов датировал грамоту 8 августа 1422 г. В документе подчеркивается: «Веси убо, еже есть ныне епископиа Великого Новагорода без епископа есть, и христианьству православному нужно есть без священников быти, а поставити их тамо несть кому». С формальной точки зрения Новгородская епархия в 1422 г. действительно могла быть названа вдовствующей: возглавлявший ее в это время Феодосий был избран и возведен на сени 1 сентября 1421 г. согнан же с владычества самими новгородцами 30 августа 1423 г., «бе два лета на сенех в дому святеи Софеи»[582]. Феодосий так и не был хиротонисан, что юридически оставляло кафедру вакантной и не давало ему права поставлять клириков. И в то же время считать такую кафедру вдовствующей митрополит мог бы лишь в случае конфликта, нежелания поставить новгородского владыку, проявленного либо митрополитом, либо самим Феодосием. Летописи, к сожалению, оставляют без разъяснения причины непоставления Феодосия[583].

Тем не менее к 1422 г. грамота Фотия отнесена быть не может (что было отмечено Е. Е. Голубинским[584]), поскольку в ней говорится: «И потом был у меня владыка Иван <... > А потом прислали ко мне Симеона, а после того Еуфимиа, и яз обею поставил им во владыки». Упоминание Евфимия, под которым может подразумеваться только Евфимий I Брадатый, датирует документ временем не ранее его кончины, случившейся 1 ноября 1429 г., но и не позднее 2 июля 1431 г., когда умер митрополит Фотий. Коль скоро грамота имеет дату – 8 августа, – она не может относиться ни к 1429 г., когда в указанный день еще был жив архиепископ Евфимий I, ни к 1431 г., когда к этому дню Фотий уже умер. Ее можно отнести лишь к 8 августа 1430 г. Надо полагать, что последняя цифра «И» в числе «ЦЛИ», обозначающем год, была принята переписчиком за сокращенное написание слова «индикта».

В 1430 г. новгородским владыкой, еще не хиротонисанным, но уже нареченным, был Евфимий II Лисицкий, которого возвели на сени, как уже отмечено, 13 ноября 1429 г. Отрицать наличие в Новгороде главы епархии спустя девять месяцев после его избрания митрополит Фотий, разумеется, имел полное право, поскольку официального поставления Евфимия II в архиепископы к моменту написания грамоты не произошло. Однако перепоручение его функций в пограничных новгородских приходах епископу соседней епархии – акт, несомненно, выходящий за пределы если не формальной юрисдикции, то, по крайней мере, традиционной этики, оправданием которому мог бы быть только демонстративный отказ самого Евфимия от хиротонии у московского митрополита. По существу грамота Фотия содержит в себе элемент интердикта: в приходах Новгородской епархии, пограничных с Тверью, рукополагать священников поручается тверскому епископу; на основной же территории Новгородской земли процесс формирования клира остановлен до исчерпания конфликта и, следовательно, поставлен в зависимость от покорности Евфимия московскому митрополиту.

В грамоте митрополитом Фотием именно конфликтная ситуация обозначена как важнейший повод передачи указанных функций тверскому владыке: «Ино преже, как есмь пришел на святеишую митрополию Рускую с грамотою святаго патриарха и всего святаго вселеньскаго Збора, и послы святаго царя и святаго патриарха и святаго Збора, со вселеньскыми грамотами посланные к ним о церковнои старине, и были у них, чтобы старины церковные – суда позывного опустилися Церкви Божиеи и мне, святителю, по старине митрополии Киевские и всеа Руси и они старины не не опустилися. И потом был у меня владыка Иван и ял ми ся был ту старину церковную отправити, да не отправил. И потом прислали ко мне Симеона, а после того Еуфимиа, и яз тех обею поставил им во владыки, и те владыки такоже ми ся были яли старину церковную отправити. А и все ти ми послы новгородцкыи давали таково слово, что им было старины отступитися Церкви Божиеи и мне. Да как те владыки тое старины церковные не отправили; тако и те новгородцы не отступились тое старины Церкви Божиеи и до сего времени. А та Божиа Церковь вдовьствуеть, а христианом пастыря несть»[585].

Речь здесь, как это совершенно очевидно, идет о конфликте, возникшем в 1386 г., когда «бысть целование в Великои пост по Сборе на 2 недели: целоваше крест Феодор посадник Тимофеевичь, тысячкои Богдан Обакуновичь, на вечи на княжи дворе, и вси боляре и дети болярьскии, и житьеи, и черные люди, и вся пять концев, что не зватися к митрофолиту, судити владыке Алексею в правду по манакануну, а на суд подняти двема истцем по два болярина на стороне и по два житья человека; такоже и посаднику и тысячкому судити право по целованию»[586]

Попытка отменить это вечевое решение была предпринята в 1391 г. приехавшим в Новгород московским митрополитом Киприаном, который «нача у Новагорода суда просити. И посадник Тимофеи Юрьевичь и тысячкои Микита Феодоровичь и вси новгородци отвещаша едиными усты: «Господине! О суду есме крест целовали и грамоту списали промежь себе крестную, что к митрофолиту не зватися». И митрофолит рече: «грех болшеи прияли есте; но даите мне грамоту, яз печать урву, а целование с вас снимаю, а мьне суд даите, како доселе при иных митрофолитах было». Наши же за то слово не нялися, и он поехал из Новагорода по Сборе на 3 день, а на владыку и на всь Новъгород великое нелюбие дрьжа»[587]. В 1392 г. «посылаше новгородци в Царьград послы к патриарху Антонью о благословении, Кюра Созонова и Василья Щечкина, и он им тако рече: «повинуитеся митрофолиту Рускому»[588]. В зиму 1392/93 г. в Новгороде были послы великого князя Василия Дмитриевича, говорившие «и о крестнои грамоте, что покончали новгородци: к митрофолиту на Москву не зватися; «и вы тую грамоту отошлите, а целование митрофолит с вас снимаеть». И Новъгород не послуша и не похотеша того створити, и в то учинися розмирье с низовци»[589].

Неудачи в начавшейся войне с Москвой вынудили новгородцев отказаться от крестоцелования 1386 г.: «И в то время с обе стороне кровопролитьа в крестьянех много учинилося, и новгородци, не хотяаше видети болшаго кровопролитьа в крестьянех, послаша послы к великому князю с челобитьем о старине, а к митрофолиту послаша грамоту целовалную; и ездев послы и докончаша мир с князем Васильем по старине, а грамоту крестьную даша митрофолиту. И Куприян митрофолит, взем грамоту рече: «не буди сего греха на вас, што есте целовали по сеи грамоте, а владыку Ивана и всь Новгород прощаю и благословляю»[590]. Прощение не было бескорыстным: новгородцы «полъчетверта ста рублев даша князю и митрофолиту, что благослови владыку Ивана и всь Новъгород»[591]. Такая же сумма была выплачена в 1394 г.: «А от митрофолита Куприяна болярин Дмитрок прошать приехал сребра полчетверта ста рублев, што ездел Кюр Созонов да Василии Щечкин в Царьград к патриарху послом от Новагорода о благословении и скопил долгу; и новгородци даша Дмитроку то сребро»[592]

Однако, когда в начале 1395 г. «приеха в Новъгород митрофолит Куприян с патриарсим послом в Великое говение и запроси суда», то новгородцы «суда ему не даша, и он пребыв весну всю в Новегороди и до Петрова говениа, и владыка Иван дал честь митрофолиту и патриаршю послу, и митрофолит Куприян, едучи прочь, благослови сына своего владыку Ивана и всь Великии Новгород»[593]. Как кажется, конфликт тогда был улажен на основе какого-то компромиссного соглашения между митрополитом Киприаном и архиепископом Иоанном. В этом убеждает не только исчезновение интереса к проблеме митрополичьего суда со стороны новгородских летописцев, но и ход очередного новгородско-московского «размирья» в 1397–1398 гг.

В указанное время двиняне коммендовались к Москве, великий князь отнял у Новгорода Волок Ламский с волостями, Торжок с волостями, Вологду и Бежецкий Верх, новгородцы и москвичи взаимно «вскинули» крестоцеловальные грамоты, «и посем присла Киприян митрополит в Великыи Новъград столника своего Климентея к сыну своему к владыце Ивану, а повестуя тако: «поеди на Москву, зовет тя отець твои митрополит о святительскых делех». Владыка и посадник с боярами и житьими отправились посольством в Москву, где не добились мира от Василия Дмитриевича, но «митрополит Куприян своего сына владыку Иоана и послов новгородчкых отпустил в Новъгород с честью и с благословением»[594]. Победа, одержанная новгородцами на Двине в 1398 г., естественно, не могла привести к укреплению позиций митрополита в проблеме его суда в Новгороде. Поэтому вряд ли можно связывать с этой проблемой поездку архиепископа Иоанна к митрополиту в 1401 г. и его затянувшееся почти на три с половиной года пребывание в Москве: «В лето 6909. Поиха владыка Иоан к митрополиту на Москву Киприяну, позван от него о святительскых делех месяца марта в 6, в среду Крестьнои неделе, из Новагорода, и митрополит владыку принял»[595]; в 1404 г. «прииха в Новъгород владыка Иоан месяца июля в 15 день, быв на Москве 3 годы и 4 месяця у Киприяна митрополита»[596].

Митрополит Киприан умер 16 сентября 1406 г. [597]; в его прощальной грамоте, написанной за три дня до смерти, нет даже намека на конфликт с Новгородом по поводу митрополичьего суда[598]. Как видно из грамоты тверскому епископу Илие, проблема «позывного суда» митрополита опять возникла с приходом в Москву на место Киприана нового главы Русской Церкви митрополита Фотия. Он вернулся из Константинополя в 1410 г. [599], а в марте 1412 г. «езди владыка Иван на Москву к митрополиту Фотию»[600]. Поскольку это была единственная при Фотии поездка архиепископа Иоанна в Москву, значит именно тогда новгородский владыка «ялся был ту старину церковную отправити, да не отправил». Новые обещания, также не выполненные, как об этом свидетельствует тот же документ, были даны Фотию в 1416 г. при поставлении Симеона и в 1424 г. при поставлении Евфимия I Брадатого. Проблема митрополичьего суда в Новгороде и к 1430 г. оставалась нерешенной.

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|