- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

ЭТО ХЯРМЯ! 2 страница

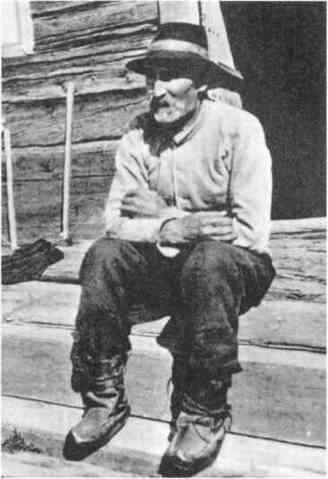

Рис. 5. Пууккоюнкари Юха Туомисиллан. один из людей Хирви‑ Кёсти. Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.

Ношение оружие в карманах было в Похьянмаа настолько обычным делом, что некий Якоб Старк, портной из Корсхольма, упоминался исключительно в связи с тем, что «носил нож не в обычном месте – в кармане, а спрятанным за поясом брюк». Нож Старка был подвешен на шнурке, привязанном одним концом к просверленному в рукоятке отверстию, а другим – к талии. Йохан Сандблом, портной из Корсхольма, убивший 28 декабря 1822 года батрака по имени Йонас Лервик, носил свой нож точно таким же способом. Во время суда над уже упомянутым Андерсом Хеллманом выяснилось, что подобная манера ношения ножей была перенята у моряков, которые, поднимаясь на мачты, для удобства подвешивали их на шнурке на шею. Именно поэтому рукоятки матросских ножей всегда имели отверстие[973].

Логично было бы прийти к выводу, что оружие носилось скрытно, так как его не планировали использовать для самообороны. Но с другой стороны, можно предположить, что нож нельзя было носить открыто в связи с осуждением этого оружия общественным мнением. Как я уже упоминал, большая часть общества относилась к ножам крайне отрицательно. Согласно многочисленным свидетельствам, в 1790‑ х годах люди решительно осуждали и сами ножи, и поединки на ножах. В 1798 году старик по имени Хенрик Ост упрекал батрака по имени Хуммелхьюл за то, что тот на танцах пустил в ход нож. В 1798 году фермер Михель Вейкарс точно так же отчитывал солдата Рудольфа Дальстрёма, заколовшего своего товарища по оружию. Когда Вейкарс спросил его, почему он использовал нож, а не какое‑ либо менее смертоносное оружие, то всё, что ему смог ответить Дальстрём: «А нечего было ко мне цепляться»[974].

Другим доводом, говорящим не в пользу версии самообороны, являлось то, что владельцы ножей пытались скрыть не только наличие у них оружия, но и факт его применения. Как правило, владелец выбрасывал нож сразу после использования и всегда отрицал, что окровавленный клинок, обнаруженный в одном из углов комнаты или в другом укромном месте, принадлежал ему. Именно так поступили такие убийцы, как Эркки Нигрен, Рудольф Дальстрём, Симо Марьянярви, Андерс Хеллман, Юха Каупи и Мате Муркайс. 27 октября 1804 года на свадьбе в Квевлакс арендатор Израэль Хьорт и его зять Симон сделали своё чёрное дело следующим образом. Израэль толкнул Симона на своего давнишнего врага, арендатора по имени Густав Бранбэк, с такой силой, что оба упали на пол, а когда они поднимались, Бранбэк получил смертельный удар ножом. Но при этом никто из присутствующих не заметил ни того, кто нанёс удар, ни само оружие. Сам же Симон категорически отрицал причастность к этому ранению. Именно поэтому нередко жертвы громко выкрикивали имя своего убийцы, чтобы услышали все вокруг и чтобы преступник мог быть должным образом осуждён и наказан.

5 декабря 1819 года в толчее на танцах моряк Андерс Хеллман незаметно для всех ударил ножом в живот фермера Йохана Боргэра. Раненый Боргэр крикнул на весь зал, чтобы слышали все вокруг: «О, Господи Иисусе! Андерс пырнул меня ножом! » И чтобы удостовериться, что все это заметили, продолжил: «Посмотрите, у него в руке нож! А сейчас он бросил его на пол! »[975].

Но иногда убийце удавалось нанести удар настолько скрытно, что даже сама жертва не знала, кто нанёс ей ранение. Единственным мотивом нападавшего было желание избежать судебного преследования за свои деяния. Сложно найти даже один‑ единственный случай поножовщины в контексте самообороны – за редким исключением речь шла только о нападениях. И даже в тех нечастых случаях, когда нож действительно использовался для отражения нападения, как правило, его владелец или сам являлся инициатором конфликта, или же был известен своей плохой репутацией. Губернатор провинции Маркус Ванберг, судя по его отчёту за 1805 год, также считал ножи исключительно орудием нападения.

Короче говоря, ножи использовались и в качестве оружия нападения, и как средство защиты самих нападавших. Бойцы брали с собой ножи, чтобы быть уверенными, что затеянные ссоры не обернутся их поражением и в ситуации, когда счастье в бою начнёт им изменять, под рукой будет козырь. Именно тогда этих задир и стали называть «baijyt» – злодеями, или «поножовщиками». Так как все эти свидетельства тем или иным способом опровергают версию о самообороне, скорее всего её можно исключить. Поэтому мы перейдём ещё к одному фактору, повлиявшему на распространение ножей и, вероятно, сыгравшему фатальную роль в формировании культуры «рииккощпкап». Речь пойдёт об обычае, известном как «гуляние вокруг деревень».

Рис. 6. Пууккоюнкари Хирви‑ Кёсти приговорённый за убийство к Сибирской каторге, 1865 г. Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.

Рис. 7. Жених и невеста из Войри, Похьянмаа, 1870‑ е.

Согласно судебным материалам, в перечне событий, послуживших поводом к убийствам, первое место в рейтинге занимает так называемое «гуляние вокруг деревень». Этот местный обычай заключался в прогулках от деревни к деревне и от фермы к ферме. Почти всегда подобные прогулки совершались целыми бандами, и все эти посещения чужих ферм происходили без приглашения и одобрения хозяев. Любимым временем для «гуляния вокруг деревень» были выходные дни, особенно воскресенье, а также праздники. «Гуляние вокруг деревень» не являлось спонтанным и бесцельным шатанием – молодёжные банды целенаправленно бродили по приходу в поисках усадеб, где на тот момент происходили какие‑ либо массовые мероприятия, такие как свадьбы, аукционы, сбор налогов, танцы или похороны. Эрик Порнулл, сын фермера из Вёро, вспоминал, как 14 января 1821 года банда, членом которой он являлся, после танцев не разошлась по домам, а отправилась прошвырнуться, «как это было принято у фермерских сыновей, когда они собираются вместе». В 1817 году Матти Иссо‑ Ампуйя, батрак из Сойни, объяснял, что сборище после похорон, которое закончилось убийством, было следствием народного обычая гулять субботним вечером вокруг соседних ферм, особенно после посещения какого‑ либо заведения, где продают алкоголь[976].

Рис. 8. Известный пууккоюнкари Юха Хухтамяйн Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.

Надо заметить, что традиция свадебных поножовщин существовала и в соседней Норвегии. Теодор Мюгге писал в 1854 году, что из‑ за поединков на ножах свадебные торжества и крестины в этой стране слишком часто превращались в кровопролития, после которых женщинам приходилось одновременно шить своим юным мужьям и свадебные костюмы, и саваны. Мюгге сетовал, что не существовало достаточно могущественного закона, чтобы остановить эти поединки на ножах, многим стоившие жизни[977].

Количество убийств, связанных с традицией «гуляния вокруг деревень», начало расти уже в первые годы после русско‑ шведской войны 1808–1809 годов, когда Финляндия перешла под российский протекторат. Из 13 убийств, приписываемых этому обычаю в тот период, лишь 1 было совершено, когда Финляндия ещё находилась под управлением Швеции[978].

Судебные материалы не упоминают количественный состав банд, занимавшихся «гулянием вокруг деревень», но по приблизительной оценке, банда обычно состояла из пяти‑ шести участников, в основном из фермерских сыновей и батраков. Как правило, это была молодёжь из одной деревни, хотя иногда ватаги сколачивалась и из жителей разных сёл.

Рис. 9. Пууккоюнкари старик Йюлинен, из парней Анска, бывший владелец Кескикюля. Хярмя. Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.

В ранний период «гуляния вокруг деревень», когда ношение ножей членами молодёжных банд ещё не стало нормой, в поисках оружия им приходилось прибегать к различным ухищрениям. Так, члены одной из банд Антти Лахандер и Мате Муркайс из Вёро тайком взяли ножи со стола в таверне и спрятали в рукавах. 8 ноября 1818 года на ферме Ойяла Юлья Порренмакки – фермер из Алахярмя, славящийся своим скверным нравом, также стащил нож и спрятал в рукаве. Нож понадобился ему, чтобы при первом удобном случае отомстить Эсайа Саксу, портному из Лапуа, вмешавшемуся в спор о наследстве между Порренмаки и его братом. Нанеся Саксу смертельное ранение, Порренмаки выбросил этот нож во двор. Вскоре интерес банд, обходящих фермы, к ножам стал настолько очевиден, что в 1822 году фермер Йохан Мартин из Корсхольма решил для собственного спокойствия убрать с видных мест и спрятать все ножи в доме, чтобы их не нашли и не забрали пууккоюнкари. Таким образом, распространение традиции «гуляния вокруг деревень» фатальным образом повлияло и на рост популярности ножей[979].

Ирьо Алланен, тщательно изучавший традицию поединков на ножах, относит её появление к достаточно позднему периоду. Согласно его предположению, в Похьянмаа ножи стали применять в драках только с 1840‑ х годов. До этого в конфликтах, как правило, использовались деревянные дубинки и реже топоры. А самым распространённым региональным оружием, несомненно, был «moskuli». Москули являл собой некий вид дубинки, или скорее кистеня, представлявшего собой обтянутый кожей металлический набалдашник, прикреплявшийся к руке намотанным на кулак ремешком. Алланен считает, что в качестве оружия нож начал использоваться благодаря цыганам, которые во время случавшихся на ярмарке ссор имели обыкновение резать лица своих противников большими перстнями‑ печатками, оставлявшими уродливые шрамы. По его версии, жители Остроботнии начали использовать ножи именно для того, чтобы защитить себя в столкновениях с цыганам[980].

Однако с утверждением Алланена не согласен известный финский историк, профессор университета в Турку Пентти Вирранкоски, предложивший другое объяснение этого феномена. Он ссылается на заявление декана Лаппаярви, Яакко Феллмана, сделанное им в 1836 году. Феллман проводил следующую параллель между ножами и убийствами: «Особенно хочется отметить рост количества убийств, и основная причина этого – традиция носить подвешенный к поясу нож, который с лёгкостью может быть использован для нанесения ранений другому человеку»[981].

Вирранкоски отмечает, что в XVIII столетии нож и пояс из металлических бляшек, были в Похьянмаа самыми распространёнными предметами, передававшимися в семье по наследству, и что ношение ножа на поясе являлось старинным и устоявшимся обычаем. В связи с этим он предположил, что до того, как превратиться в популярное орудие убийства, нож был элементом праздничного крестьянского костюма.

Рис. 10. Оружие пууккоюнкари. Национальный музей Финляндии.

Хотя первоначально Вирранкоски разделял мнение Алланена о том, что традиция поединков на ножах была принесена цыганами, но позже он решил тщательно проанализировать саму возможность адаптации цыганских обычаев местными жителями. В результате этого исследования он пришёл к выводу, что вследствие крайне недоброжелательного отношения жителей Похьянмаа к цыганам это маловероятно и что скорее всего нож перешёл в категорию оружия из бытового инструмента и аксессуара народного костюма. Благодаря распространённому обычаю носить с праздничным костюмом нож у пьяных гостей, затевавших ссоры на торжествах, под рукой всегда было смертоносное оружие[982].

Принято считать, что первые упоминания о ношении традиционного «пояса с ножом» относятся к Каухаве и встречаются не ранее 1824 года. Но в описании прихода Малакс, относящемся к 1772 году, мы находим следующую фразу, опровергающую это расхожее мнение: «Куртка опоясывается ремнём, к которому подвешены нож в ножнах и небольшой кошелёк. На поясе несколько пряжек и латунных колец, прикреплённых к ремешку ножен, вероятно, в качестве украшения» [983].

Можно провести определённые параллели с норвежским национальным костюмом, частью которого также являлся нож. Вот как в 1836 году описывал норвежцев Penny magazine: «Все они (норвежские мужчины) носят кожаный пояс, на котором, как правило, висит большой нож, называемый dolkknif. Этот dolkknif они используют для различных хозяйственных работ. По словам Понтоппидана, норвежского священника, описавшего историю своей страны в начале прошлого столетия, крестьяне были весьма задиристы и часто пускали dolkknif в ход во время ссор. Из‑ за роста ранений, причинённых ножами, ношение dolkknif было запрещено»[984].

Кроме ножей и москули популярными видами традиционного оружия из арсенала «puukkojunkari» также являлись «lederpiska», или кожаный кнут, и «tillbugg». В своём отчёте о положении дел в провинции Вааса за 1805 год губернатор Магнус Ванберг сделал следующую ремарку: «Жители Южной Остроботнии кровожадны и дурного нрава, особенно когда пьяны или обуяны страстями. Свои ножи, которые носятся в ножнах, висящих спереди на поясе, они используют в качестве орудия убийства, но также есть у них и другое оружие, называемое «tillbugg». Изготавливается оно из какого‑ то твёрдого дерева, окованного железом или наполненного свинцом, и настолько коротко, что легко прячется в руке. Им они часто причиняют своим противникам неизлечимые ранения или даже смерть»[985].

Первое свидетельство об использовании кожаного кнута в кабацкой драке датируется 25 ноября 1795 года и относится к местечку Солф. Капрал Йонас Охман утверждал, что сын фермера по имени Карл Скиннарс ударил его кожаным кнутом, состоявшим из деревянной рукоятки, покрытой кожей, и кожаного бича. Капрал полагал, что в кончик хлыста был вплетён кусочек железа или свинца и вес металла увеличивал силу удара и его эффективность.

27 декабря 1797 года в драке на свадьбе это же оружие использовал фермер из Каухавы Матти Илипуккила, чтобы избить им другого фермера, Юху Эскола. 27 декабря 1811 года в Сейняйоки батрак Яякко Илимарттила использовал кожаный хлыст с вшитым в кончик латунным утяжелителем в драке, начавшейся вскоре после танцев. 15 ноября 1821 года на проезжем тракте в приходе Илистаро сын церковного служки Матти Хьерппе напал на некоего Кустаа Илихарсила с кнутом, который, как утверждали очевидцы, имел «металлический набалдашник». Вероятно, это оружие использовалось и на танцах в Корсхольме в декабре 1822 года, хоня в этом случае название его звучало как «langsate», что на шведском означает «длинная верёвка». Этот предмет, несомненно, являлся орудием, предназначенным для драки, потому что, когда батрак Ионас Лервик продемонстрировал его своим приятелям, они поинтересовались, кого он собрался им избить. Некоторые исследователи считают кнут и «ШІЬидд» одним и тем же видом оружия. Однако, из описания, сделанного губернатором Ванбергом, следует, что это ударное оружие, «настолько короткое, что легко пряталось в руке», скорее представляло собой некий вид кистеня[986].

Все исследователи сходятся во мнении, что в определённый момент ножевые бойцы достали свои ножи из карманов и гордо повесили их на пояс. Но для пууккоюнкари нож уже не был простым аксессуаром или украшением – он превратился в смертоносное оружие, а также в эффективный инструмент террора, Именно террор стал ещё одним, не менее важным фактором, способствовавшим распространению ножа как инструмента для внушения страха. Человек, дравшийся на ножах, приобретал леденящую кровь репутацию, свидетельствующую о его кровожадности и безжалостности. Соответственно, поножовщики с помощью угроз и бахвальства делали всё возможное, чтобы растиражировать свой «инфернальный» образ по всей округе. Так, Яакко Рахикка, батрак из Каухайоки, подкреплял свою репутацию безжалостного поножовщика, рассказывая восхищённым слушателям: «Когда я иду прошвырнуться вокруг деревень, то беру с собой мой нож, и когда кто‑ то лезет со мной в ссору, то получает удар этим ножом». Йохан Лалл, фермер из Солфа, размахивал ножом в толпе на свадьбе и бахвалился перед гостями: «Когда я бью ножом, то для того, чтобы убить! ». Йохан Лервик из Корсхольма отправлялся в деревню каждую субботу и брал с собой наточенный нож. Говорили, что он пьянствовал, вёл безнравственную жизнь и всегда искал любую возможность ввязаться в драку, особенно с теми, кого, как ему казалось, он мог отлупить[987].

Рис. 14. Кадр из фильма Похьялайсия, 1925 г.

Прототипом для канонического образа ножевого бойца стал печально известный головорез Йохан Инго, фермерский сынок из Корсхольма. Какое‑ то время он зарабатывал себе на жизнь в качестве арендатора, а позже перебивался случайными заработками. 26 января 1792 года на танцах в Миекабби он ударил ножом солевара Андерса Марандера. Ранение оказалось настолько тяжёлым, что были видны лёгкие жертвы, и Марандер целый год балансировал между жизнью и смертью. Всё это время власти выжидали, так как не могли принять решение, следует ли судить Инго за непредумышленное убийство или только за причинение ранения. Но Марандер выжил. Во время судебного процесса было отмечено, что ранение было «нанесено ножом с необычайно длинным и узким клинком в форме сабли». Деревянные ножны от этого ножа были обнаружены в коридоре танцзала, в котором произошло преступление, но ни один из очевидцев ножа у него не видел. Это свидетельствует о том, что Инго пронёс оружие, скрыв его под одеждой.

В судебном приговоре Инго характеризовался как жестокий, склонный к насилию и высокомерный человек, а его деяние описывалось как «вызвавшее ужас в окрестностях». Одна рука у Инго усохла в результате полученных когда‑ то ожогов. Возможно, это увечье и послужило основной причиной его предпочтений в выборе оружия, так как нож, как уже говорилось, уравнивал разли‑ чия в телосложении и позволял человеку физически слабому взять верх. Кстати, не исключено, что и этот фактор также сыграл определённую роль в распространения ножа и росте его популярности в качестве оружия[988].

Но, возможно, на рост популярности ножа в качестве компенсатора физических недостатков повлиял и другой, не менее важный фактор. Назовём его нарушением вербального общения. Так, с позиции психологии, насилие можно трактовать как язык тела. Те, кто не в состоянии защитить себя вербально, или словесно, как правило, прибегают к насилию. Подобный эффект можно наблюдать на примере детей с задержками речи. Они злятся, когда взрослые их не понимают, разбивают игрушки и пускают в ход кулаки. Матти Хаапойя, один из самых известных ножевых бойцов в Финляндии, говорил о себе как о «человеке, не наделённом красноречием». То же самое можно сказать и о другом, не менее прославленном поножовщике, Анти Исотало. Подобным образом в своём классическом романе «Seitseman veljesta» – Семь братьев», изданном в 1873 году, описывал поведение финских мужчин известный финский писатель Алексис Стенвалл, писавший под псевдонимом Алексис Киви. В одном из эпизодов романа братья Юкола, живущие на ферме в лесной глуши, сначала сносят насмешки деревенских мальчишек, молча стиснув зубы, а затем набрасываются на них. Не умея выражать мысли словами, они действуют кулакам[989].

Несколькими годами позже, 29 сентября 1799 года, всё тот же пресловутый Инго задушил некоего батрака, в шутку выбившего из‑ под него стул в таверне. Сообщив шутнику, что собирается его убить, он силком притащил бедолагу в дом, где задушил на собственной кровати. Вся деревенская дорога была усыпана сломанным штакетником от изгороди, за которую хватался упирающийся батрак. Смертоносные намерения Инго не оставляли никаких сомнений, так как всю дорогу он распевал финский похоронный марш. Но в деревне он пользовался такой жуткой репутацией, что никто не осмелился прийти на помощь несчастному батраку ни по дороге, ни на хуторе, куда Инго приволок свою упирающуюся жертву, хотя батрак и умолял хозяев хутора ему помочь. На следующий день, когда власти явились арестовывать Инго в дом его брата Якоба, у которого он тогда жил, убийца вышел с двумя ножами в руках, цинично заявив: «Мои ножи всё ещё при мне, хотя одним из них я и пырнул этого солевара». После этого он продолжил вести хвастливые речи, столь типичные для ножевых бойцов: «Я уже убил двух мужиков, но не могу сказать точно, убил ли я и свою жёнушку, хотя мамаша меня частенько за это отчитывала». В конце концов он был арестован, осуждён и приговорён к тюремному заключению. В характеристике, предоставленной для Высшего суда, апелляционный суд описал его как необузданного, порочного и жестокого человека[990].

Другими «коллегами» Инго, соперничавшими с ним в кровожадности, были Юха Порренмаки, фермер из Алахярмя, и Якко Греггила, глава прославленной банды из Вахакиро. Ну и, конечно же, фермерский сынок, позже и сам ставший фермером, Матти Сааренпаа из Лапуа, погибший в поединке на ножах 28 декабря 1825 года. О биографии Сааренпаа нам известно следущее. В воскресенье, 2 апреля 1824 года, когда двадцатидвухлетний Матти Сааренпаа возвращался из Вааса, в таверне в Исокиро из‑ за платы за проезд он ввязался в драку с человеком, подрядившимся довезти его из Лайхиа. Спор закончился тем, что Сааренпаа выхватил из куртки нож и заколол своего возничего. Согласно личной характеристике, он уже и тогда был печально известен своей безнравственностью и имел склонность к всевозможным противозаконным деяниям, таким как драки, нарушение общественного порядка по ночам и кражи.

В ноябре 1824 года он вместе со своей бандой так раскурочил дом Антила в центре Лапуа, что утром там всё выглядело как после сражения: окна были выбиты, телеги во дворе разломаны, а мебель внутри дома разбита брошенными в оконные проёмы камнями. Жители дома подстрелили одного из нападавших, но и после этого банда не разбежалась, и их даже не смутило появление члена местного управления, прибывшего на место событий. Сааренпаа был широко известен и в соседних приходах. Юха Коркиакоски, ремесленник из Исокиро, как‑ то процитировал циничную фразу Сааренпаа, брошенную им после совершения убийства: «Странные вещи творятся – они хотят посадить человека, который помог ближнему своему попасть в царствие небесное». Таким образом, Сааренпаа, как и Инго, по всем критериям являлся «чистокровным» ножевым бойцом[991].

И финское правительство, и местные власти, и жители Похьянмаа вели отчаянную борьбу с «рииккїципкагі» и с культурой ножевых бойцов в целом. Пастор Габриэль Лагус составил характеристику на Сааренпаа, в которой указал, что уже в 1816 году деревенское собрание Лапуа подавало прошение на имя губернатора провинции с тем, чтобы отправить Сааренпаа в исправительное заведение, так как он уже тогда представлял угрозу общественной безопасности. Однако в канцелярии губернатора провинции Сааренпаа поклялся встать на путь исправления, и, поскольку ему также удалось заставить нескольких людей поручиться за него, он был отпущен на свободу. Вскоре после этого его обвинили в преступлении против собственности, но дело было прекращено из‑ за недостатка доказательств, и он снова избежал наказания. А через некоторое время после описанных событий произошло вышеупомянутое убийство, наказания за которое он избежал, заплатив семье убитого виру, что в результате закончилась для него сорока плетьми. После совершения убийства Сааренпаа сбежал, и для его поимки был отправлен отряд, состоявший вначале из пятидесяти, а затем и из семидесяти мужчин из Лапуа во главе с полицмейстером округа.

В конце концов на зимней сессии окружного суда за драки, угрозы ножом, нарушение общественного порядка на деревенских трактах и другие правонарушения он в общей сложности был приговорён к такому «суровому» наказанию, как 28 дней тюрьмы на хлебе и воде. После данного случая губернатор провинции всё‑ таки согласился снова вернуться к рассмотрению ходатайства жителей Лапуа, требовавших, чтобы «этот жестокий и преступный человек, представляющий угрозу общественной безопасности, был выслан из прихода и отправлен в исправительное заведение строгого режима».

На этот раз Сааренпаа обратился с прошением о помиловании к царю, и судебное решение было отменено. Осенью 1823 года он был приговорён к штрафу в 38 рублей за нанесение тяжёлого ранения, нарушение общественного порядка на центральной улице и применение холодного оружия. В 1824 году апелляционный суд Ваасы снова вынес ему приговор – 28 дней тюрьмы за клевету, регулярные пьянки и нарушение субботнего дня. За год до этого суд Ваасы низшей инстанции наложил на него дисциплинарное взыскание за пьянство, вопли и богохульство в публичном месте. Когда он погиб, на нём висело множество обвинений в нападениях и нарушении общественного порядка[992].

Борьба с преступностью велась не только представителями государственных органов – окружными полицмейстерами и судами, но и местными властями в лице приходских и церковных собраний, возглавляемых священниками, а также силами деревенских собраний, которыми руководили избранные народом старосты. В ранних источниках не встречаются упоминания о мерах, предпринятых властями против беспорядков. Скорее мы видим жалобы и сетования частных лиц на прискорбное поведение молодёжи. Больше всего подобных жалоб было зарегистрировано во второй четверти – середине XVIII столетия в шведскоговорящих прибрежных приходах и городах и некоторых наиболее населённых финских приходах.

В своей книге «История Якобсштадта» Алма Содерхьелм отмечает, что первые записи о вандализме и нарушении общественного порядка начали появляться в документах муниципального совета в 1720‑ 1730‑ х годах. Незваные гости провоцировали драки на свадьбах и танцах, получили распространение азартные игры, выросло количество преступлений против собственности и повсеместный ночной вандализм по отношению к частным домам[993].

В день перед Великим постом молодёжные банды крали лошадей из конюшен и гоняли по округе, разбивая окна придорожных домов, а угнанные повозки бросали разломанными. Ещё одной характерной чертой этих развлечений стали нарушения общественного порядка и исполнение скабрезных песен. В 1750 году в Лапуа поступила жалоба, что в праздничные и воскресные ночи молодёжь начала «прогулки вокруг деревень», совершая при этом разные непотребности. В 1746 году член одной из таких банд утонул в реке Лапуа.

Таким образом, беспорядки начались с формирования молодёжных банд, что постепенно привело к пьянству, азартным играм, «прогулкам вокруг деревень» и вандализму. Соответствие этой картины действительности подтверждается заявлением священника из Солфа Томаса Арениуса, составленным в 1749 году для осенней сессии Окружного суда Малакса. Хотя такое непотребство и не выходило за рамки обычного «бунтарства», но, судя по скепсису Арениуса, ситуация повсюду быстро ухудшалась. Первыми реальными превентивными мерами, предпринятыми местными властями, стали запреты на хулиганское поведение под угрозой штрафа. В 1751 году приходское собрание Лапуа приняло решение оштрафовать нескольких лиц, которые явились незваными на свадьбу, а когда хозяева по их требованию не выдали им еду и питьё, устроили там скандал и разгром[994].

В Вёро в 1749 году были предприняты меры против молодёжи и бродяг, без приглашения являвшихся на свадьбы, «и тех, кто, особенно по воскресеньям и в праздничные дни обходят деревни, буяня и творя беззакония, и на пути своём прорываются на сеновалы, где спят служанки и хозяйские дочери». Для наказания подобных смутьянов окружной суд Вёро утвердил штраф в десять серебряных талеров. В 1769 году Филип Томасон, фермер из местечка Воитби Корсхольмского прихода, жаловался, что хотя танцы и незаконные сборища молодёжи по выходным дням были запрещены постановлением деревенского совета от ноября того же года, но «всё же они продолжают беспрепятственно проводиться». В том же 1769 году в Педерсьоре на приходском собрании обсуждалось, каким образом можно призвать молодёжь к порядку. На этом собрании прозвучало: «С огромным неудовольствием мы вынуждены отметить, что молодёжь, особенно юноши, собираются вместе по субботним и воскресным вечерам, чтобы творить всевозможные неблаговидные поступки и насилие»[995].

Рис. 15. Кадр из фильма Похьялайсия, 1925 г.

Ночное нарушение спокойствия было запрещено под угрозой штрафа в три медных талера, а также штраф в один талер налагался на родителей, позволивших детям, находившимся под их опекой, покидать дом в неразрешённое время. Доноситель, сообщивший духовенству о допущенных молодыми людьми нарушениях, получал вознаграждение в размере одной трети от суммы штрафа, поэтому найти доносчика не составляло труда.

Люди считали, что проблема коренится в появлении банд и употреблении алкоголя, что, с их точки зрения, и являлось источником всего зла, поэтому все их усилия были направлены на борьбу с незаконными сборищами и ограничением доступности алкоголя. Вскоре это привело к тому, что для обеспечения правопорядка в деревнях стали нанимать сторожей. Первое упоминание о подобной охране встречается в 1805 году в судебных материалах прихода Корсхольм. Но основной функцией сторожей стала не борьба с хулиганством, как это можно было бы предположить, а предотвращение краж.

Страх перед грабителями, и особенно перед взломщиками, явился причиной найма сторожей в Каухаве в 1810 году. Фермер Иисакки Исосомппи попросил другого фермера, Еркки Пелкола, и арендатора Каапо Карьянлахти присмотреть за лошадьми гостей, приехавших на танцы, которые проходили у него в доме. Вскоре оба сторожа подверглись нападению хулиганов. В приходе Лайхиа в Исокуло двое мужчин – солдат Томас Руу и фермерский сын Микко Вари – были наняты для охраны от грабителей в ночь на понедельник 17 февраля 1823 года. Они, как это вскоре вошло в норму, были вооружены ружьём, которое нёс Вари. Необходимость найма сторожей для защиты от грабителей доказывает, что ситуация ухудшалась с каждым днём[996].

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|