- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

1 См.: Анохин П. К. Биология и нейрофизиология условного рефлекса. М., Медицина, 1968, с. 250.

Г, « 131

действия изначально носят социальный характер: они зависят от предметов, созданных предшествующими поколениями, с которыми сталкивается человек.

Самыми простыми действиями являются предметные. Ребенок учится есть ложкой, мыть руки мылом, вытирать их полотенцем. В самих предметах, созданных руками человека, заложен способ действия с ними.

Ребенок постепенно овладевает предметным миром, и соответственно с этим происходит развитие его действий. Из случайных соприкосновений с предметами постепенно развиваются целенаправленные действия. Появление действий связано с выделением предметов из окружающей среды и их использованием в соответствии с потребностями ребенка. На первом году жизни выделение предметов и операции с ними основываются только в чувственном образе. С развитием речи слово начинает направлять и регулировать действие, хотя образ и остается по-прежнему важнейшим его компонентом.

Действия могут быть направлены не только на предмет, но и на окружающих людей. Тогда они становятся актом поведения: поступком, если они соответствуют установившимся в обществе нормам поведения, или проступком, если противоречат им. Классовые нормы морали определяют разноречивую оценку поступка представителями различных общественных классов. Только в условиях социалистического общества складываются единые требования и оценка поведения всех членов общества.

В психологии различают физические (внешние, моторные) действия с предметами и умственные (внутренние, психические) действия с психическими реальностями. Исследования советских психологов Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина, Н. Ф. Талызиной показали, что умственные действия формируются вначале как внешние, предметные и постепенно переносятся во внутренний план. Перевод внешнего действия во внутренний план называется интериоризацией. Рассмотрим это на примере.

Ребенок учится считать. Вначале он считает палочки, прикладывая их друг к другу. Затем наступает время, когда палочки становятся ненужными, так как счет превращается в умственное действие, отвлеченное от самих предметов и внешнего действия с ними. Объектом оперирования становятся символы: слова и числа. Формирование разнообразных умственных действий обеспечивает умственную деятельность на достигнутом человеком уровне опыта.

Овладение умственной деятельностью приводит к тому, что, прежде чем приступить к внешней деятельности, направленной на достижение желаемой цели, человек планирует действие в уме, оперируя образами и речевыми символами. Внешняя деятельность направляется и контролируется умственной деятель-

ностью. Реализация умственного действия вовне, в виде действий с предметами называется экстериоризацией.

Внешняя деятельность контролируется внутренним планом действия. Человек сравнивает производимое действие с запланированным, существующим в виде образов и мыслей. Умственный план реального действия и регулирование на его основе движений и действий названы акцептором действия. Данный механизм позволяет сравнивать реальный результат с желаемым и вносить коррективы, направленные на достижение окончательной цели. П. К. Анохин, разработавший понятие акцептора действия, определяет его как аппарат контроля результатов действия и сличения их с поставленной целью '.

По степени осознанности целей («зачем я это делаю») и последствий ^< к чему это может привести») действия делятся на импульсивные и волевые. Импульсивные действия характеризуются малой степенью осознанности целей и возможных последствий. Возникший в сознании образ или слово, команда сраз) же вызывает действие. Импульсивные действия часто встречаются у младших школьников и подростков — это обычные случаи незлостного, случайного нарушения дисциплины.

Волевые действия предполагают продуманность целей и возможных последствий.

Совокупность действий, объединенных общей целью и выполняющих определенную общественную функцию, составляет деятельность.

Психологическая характеристика деятельности. В основе деятельности лежит система движений и предметных действий, интегрированная в единый комплекс, необходимый для труда в данной области общественного производства. Деятельность людей является объектом изучения не только психологии, но и ряда других наук: философии, политэкономии, социологии, истории, различных производственных технологий. Для психологии ка тегория деятельности, как уже отмечалось, имеет более широкое и фундаментальное значение: жизненный путь личности тесно переплетен с деятельностью. В ней формируются профессионально-личностные особенности человека.

Формирующая роль деятельности раскрывается при сравнении психики людей, занятых в различных областях труда. В развитии психологической науки выделились отрасли, которые изучают психологическую специфику деятельности в данном виде труда (психология космическая, спортивная, педагогическая и т. д. ). Описан круг черт личности, которым отвечает данная деятельность и которые она формирует. Устойчивые качества личности позволяют по отдельным проявлениям в поведении, а иногда и по внешнему облику определить профессию

1 См.: Анохин П. К. Биология и нейрофизиология условного рефлекса. М., Медицина, 1968, с. 250.

человека. Подтянутость, внимание к отношениям людей, постановка голоса, продуманность слов, воздействующих на человека, умение объяснить просто сложный вопрос, убежденность и многие другие личностные качества становятся типичными для поведения учителя.

Знания, чувства, отношения личности регулируют движения и действия, направляют деятельность в целом. Знания на различных уровнях отражения регулируют деятельность. Например, на уровне ощущений и восприятий дозируются мускульная сила, темп и ритм движений; решение мыслительной задачи направляется образами и понятиями, зависит от опыта человека. Регулировка происходит одновременно на разных уровнях. Решая задачу, ученик мобилизует умственную деятельность, мыслительные процессы, но, производя арифметические вычисления, он подписывает результаты один под другим, управляя процессом выполнения действия на уровне восприятия.

Возрастающие требования к быстроте и точности реакций человека в условиях современного производства заставляют инженеров вместе с психологами искать новые конструктивные решения пультов управления технологическим процессом. Это необходимо для того, чтобы человек, поддерживая заданный режим работы системы, мог использовать, с одной стороны, различные уровни психической регулировки, а с другой — различные системы анализаторов, способные осуществлять контроль и саморегуляцию производимых действий в соответствии с объективными требованиями деятельности. В отличие от автоматических систем, психическая регуляция связана с субъективным отражением и переживанием условий деятельности, в которую включен человек.

Человек в деятельности выступает как личность, движимая определенными мотивами и преследующая намеченные цели. В качестве мотивов могут выступить потребности, мысли, чувства и другие психические образования. Для осуществления деятельности недостаточно внутренних побуждений. Необходимо иметь объект деятельности и соотносить побуждения с целями, которые желает достигнуть личность в результате, деятельности.

В мотивационно-целевой сфере с особой ясностью выступает социальная и классовая обусловленность деятельности. В капиталистическом обществе человека побуждает к деятельности либо нужда (невозможность физического существования без работы), либо нажива (стремление к личному обогащению, удовлетворению личных потребностей). Принципиально иную основу имеют мотивы деятельности советских людей, которые трудятся не ради личного обогащения, а для построения коммунистического общества. На первый план в мотивации деятельности выступает общественная ценность результатов труда. Конечно, советские люди, наряду с моральной, имеют и материальную заинтересованность в труде.

Поведение человека определяется не врожденными стремлениями, а побуждениями, возникающими под влиянием жизненных условий. Основой понимания поведения в советской психологии является марксистско-ленинское учение о потребностях. Наряду с органическими потребностями у человека появляются потребности, порождаемые общественно-историческими условиями жизни. Под влиянием изменений окружающего мира изменяются и потребности.

Потребность сама по себе еще не является мотивом целенаправленного сознательного действия. Для возникновения предметной деятельности необходимо соотнести потребность с предметом, которым можно удовлетворить потребность. Осознанная потребность становится мотивом поведения.

Для поведения человека характерна динамичность; с изменением обстоятельств могут измениться и мотивы поведения и средства, необходимые для достижения цели. Общественно значимый мотив оказывает в конечном счете решающее влияние на результат деятельности.

Одна из задач советской школы — воспитание у учащихся коммунистических мотивов и целей деятельности. В процессе обучения через внеклассную, пионерскую и комсомольскую работу школа воспитывает у учащихся отношение к учению как долгу, стремление к общественно полезному труду как источнику общественного богатства.

В формировании отношения человека к деятельности, в становлении мотивационно-целевой сферы исключительное значение имеет успех или неуспех в деятельности, уровень притязания личности и уровень достижений.

Успех или неудача влияют на последующую деятельность, преломляясь через особенности личности. В одних случаях успех, поднимая человека в собственных глазах, мобилизует силы на достижение новых целей в работе, а в других — может вызвать самоуспокоение.

Можно выделить несколько типичных реакций на неуспех. Не решив предложенной задачи, человек может или выбирать более простые с целью удержать успех, или игнорировать неуспех и выбирать все более сложные задачи, или выяснить причины неуспеха при решении задач, овладеть приемами выполнения более простыл видов деятельности, а в дальнейшем переходить к более сложным задачам. Неудача в деле, к которому человек относится положительно, обманутые надежды на его успешное выполнение вызывают подавленное состояние. В зависимости от сложившихся черт личности неприятные переживания могут вызвать либо отказ от дальнейшей деятельности в данной области, либо упорный и настойчивый анализ причин неудачи и новые попытки выполнить задание.

Уровень притязания — оценка человеком своих возможностей в деятельности. У гармонически сформированной личности уро-

вень притязаний соответствует фактическим возможностям выполнения деятельности. При высоком уровне притязаний и ограниченной возможности их реализации возникает конфликт личности с коллективом или с самим собой.

Причины, порождающие несоответствие между притязаниями личности и ее возможностями, могут быть объективными и субъективными. Социалистический строй уничтожил классовые и экономические причины, преграждающие в эксплуататорском обществе возможность творческого самоутверждения личности в любом деле. Тем большее значение в условиях строительства коммунизма приобретает правильное воспитание, которое ликвидирует возможность расхождения между притязаниями личности и психическими, субъективными возможностями достижения успеха.

При правильном воспитании уровень притязания должен находиться в соответствии со способностями и трудолюбием личности. Поддерживая уверенность учащегося в возможности успеха, учитель одновременно должен объективно и требовательно оценивать результаты его деятельности, не допуская возникновения необоснованных претензий. Высокий уровень притязаний нередко помогает человеку развить свои способности, если человек сам упорно и последовательно стремится к достижению цели.

В притязаниях выявляются мечты, идеалы, оценки человеком своих способностей, намечаются перспективные линии развития личности, ее деятельности. Осуществление притязаний в деятельности, постановка новых целей — это мощный фактор развития личности.

Успех в работе зависит от целого ряда обстоятельств. Одно из них — сочетание элементов творчества со сложившимися стереотипами выполнения задания. Поиск нового в труде, «живинка в деле» характерны для творческой личности. Творчество поднимает деятельность на высшую ступень, двигает вперед производство и науку. Для самого труженика важно то, что в творческом труде происходит слияние физических, умственных и нравственных сил, обеспечивающих полноту самовыражения личности.

На успех выполнения деятельности влияет состояние личности. Так, любой вид деятельности вызывает утомление. Утомление — естественное понижение работоспособности вследствие расхода энергетических ресурсов организма. Усталость — переживание человеком утомления. Чувство усталости включает отношение человека к работе, привычку к физическому и умственному напряжению. Если этих привычек не выработано, то усталость может возникнуть до наступления физиологического утомления, даже в самом начале работы. Усталость после трудной, но нужной людям работы связана с бодрым эмоциональным тоном. Отдых, особенно активный, перемена вида деятельности восстанавливают силы, создают возможность продолжения деятельности.

Объективным показателем утомления является замедление темпа работы и снижение ее качества. Исследование работоспособности показывает, что в первые два часа работоспособность повышается, достигает максимального уровня, а затем наступает ее снижение. Однообразная, неинтересная работа приводит к тому, что утомление и усталость наступают раньше, чем в тех случаях, когда работа увлекает человека.

Учителю необходимо обращать внимание на утомление учащихся. Организация правильного режима деятельности — одна из важных психолого-педагогических задач школы. Чередование уроков, разнообразных по содержанию материала, по степени трудности, правильная организация отдыха на переменах помогут предупредить утомление и сохранить силы учащихся дс конца учебного дня.

Мотивы и цели деятельности, творчество, утомление в процессе деятельности тесно связаны между собой и оказывают взаимное влияние. Убеждения, взгляды, отношения личности к деятельности определяет характер творческих поисков, возможность преодоления астенических переживаний ради общественных и личных целей, которые человек реализует в своем труде.

§ 2. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ И ПРИВЫЧКИ

Знания. Знания человека о мире возникают первоначально в виде образов, ощущений и восприятий. Переработка чувственных данных в сознании приводит к образованию представлений и понятий. В этих двух формах знания сохраняются в памяти. Как бы ни были общи представления и абстрактны понятия, главное их назначение — организация и регулирование практической деятельности.

Знания не существуют ради знаний. Они могут значительно обогнать уровень существующих потребностей производства, прокладывая путь будущей практической деятельности, раскрывают возможности воздействия человека на природу и общество и в конечном счете всегда включаются в регулирование деятельности.

Присмотритесь, как тесно переплетены знания и действия. И ребенку и взрослому действия с предметами дают одновременно знания об их свойствах и о возможностях обращения с ними. Сталкиваясь с незнакомым предметом, мы стремимся прежде всего получить знания о том, как с ним действовать, как его использовать. Если вы взяли впервые в руки киносъемочную камеру, то прежде всего познакомитесь с инструкцией, в которой рассказано, как ею пользоваться. Из инструкции можно узнать о действиях, которые позволяют собрать камеру, зарядить ее. Выполненные на основе инструкции движения запечатлеваются в виде двигательных представлений. Однако для киносъемки одних представлений о движениях и их последователь-

ности недостаточно. Нужны теоретические знания о чувствительности пленки, об освещенности объекта, о соотношении чувствительности с освещенностью, о фокусировке. Более того, для создания простого любительского фильма потребуются знания о принципах написания сценария, раскадровке, монтаже и т. д., которых уже нет в инструкции по обращению с камерой. Их приобретают из специальной литературы и используют в деятельности. Знания поднимают деятельность на более высокий уровень осознанности, повышают уверенность человека в правильности ее выполнения. Деятельность без знаний невозможна.

Общая характеристика умений. Непременными компонентами деятельности являются разнообразные навыки и умения. Об их соотношении высказываются различные мнения. Одни исследователи считают, что навыки предшествуют умениям, другие полагают, что умения возникают раньше навыков. Причиной этих расхождений является многозначность слова «умение».

Умением называют и самый элементарный уровень выполнения действий, и • мастерство человека в данном виде деятельности. О первокласснике говорят, что он умеет читать. Взрослый тоже умеет читать. Между этими «умениями» лежит многолетний путь упражнений, совершенствований навыков чтения. Это, безусловно, качественно различные умения по их психологической структуре. Следует различать элементарные умения, идущие вслед за знаниями и первым опытом действий, и умения, выражающие ту или иную степень мастерства в выполнении деятельности, которая возникает после выработки навыков. Элементарные умения — это действия, возникшие на основе знаний в результате подражания действиям или самостоятельных проб и ошибок в обращении с предметом. Умение-мастерство возникает на основе уже выработанных навыков и широкого круга знаний.

Рассмотрим соотношение элементарных умений, навыков и мастерства на примере труда учителя. Студент педвуза имеет элементарное умение работать с доской. Умение возникло в период обучения студента в школе и вузе, но в его выполнении студент целенаправленно и постоянно не упражнялся. Психология, педагогика, частная методика подводят теоретическую основу под это умение. Так, изучение в курсе психологии понятий «контраст ощущений», «отношение фигуры и фона», «распределение и концентрация внимания» обосновывает требования, которые предъявляются к записям на доске. Однако и окончив вуз, студент может не приобрести навыка писать на доске. Отсутствие навыка приводит к тому, что учитель кидается с каждой очередной формулой на ближайшее свободное место доски, беспорядочно стирает ранее написанные выражения, так что на доске после урока остается каша бессвязных символов.

Умение вести запись на доске доводится до уровня навыка в первые годы работы в школе и затем становится элементом мастерства учителя, для которого характерно видение

всей записи до того, как она осмысленно и аккуратно выстраи вается на доске во время урока.

Элементарное умение выполнить что-то возникает из подражания, из случайных знаний. Например, пятиклассники, впервые попавшие в столярную или слесарную мастерскую умеют пилить, но у большинства из них приемы обращения с инструментами неправильны. Первоочередная задача учителя — выработать правильные навыки применения инструментов и в дальнейшем трудовом обучении поднимать выполнение деятельности до уровня мастерства.

Чем сложнее вид деятельности, чем совершеннее машины которыми нужно управлять, тем меньше надежды на успех умений, складывающихся только в результате наблюдения и под-

' ражания.

Общая характеристика навыков. Деятельность будет выполнена квалифицированно, если человек овладел навыками. На^ вы к — упрочившийся способ выполнения действий. Навык как компонент деятельности человека нельзя путать с навыком у животных, являющимся формой их поведения. Навык у животных формируется как механизм их приспособления к среде путем проб и ошибок.

В основе выработки навыка у человека лежат развернутые, осознанные действия. На первоначальном этапе овладения деятельностью действия и движения, интегрируемые в навыке, выступают несвязанными. Так, при обучении чтению членение слов на слоги и синтез слогов в осмысленное слово представляют содержание двух различных действий. Упражняясь в чтении, школьник вырабатывает навык беглого чтения. Это значит, что теперь он не ставит перед собой задачу разбить слово на части и синтезировать его. Действие превратилось в навык считывать слова в целом, опираясь на отдельные буквы. Лишь встречаясь с новым, незнакомым словом, навык уступает место отдельным действиям по анализу и синтезу слогового состава слова.

В основе любого навыка лежат выработка и упрочение ус-ловнорефлекторных связей. Проторение нервного пути и его закрепление в результате постоянного повторения действий приводят к точной локализации процессов возбуждения в определенных нервных структурах. Дифференцировочяое торможение до предела концентрирует процесс возбуждения, подавляя одни очаги и активизируя тем самым другие. Образуются системы условнорефлекторных связей с упроченными переходами от одной системы нервных связей к другой.

Сложившиеся нервные механизмы вызывают ряд изменений в процессе выполнения действия. Во-первых, в результате выработки навыка резко уменьшается время выполнения действия. Начинающая машинистка печатает гораздо медленнее, чем опытная. По мере совершенствования навыка письма человек начинает писать до ста букв в минуту, в то время как в начале

обучения едва успевает написать за это же время 2 — 3 коротких слова. Во-вторых, исчезают лишние движения, уменьшается напряжение при выполнении действия. Первоклассник с большой силой сжимает ручку при письме. На начальном этапе формирования этого навыка у него отмечается значительное напряжение мышц рук и туловища. При выработанном навыке письма излишнее напряжение и дополнительные движения исчезают. В-третьих, отдельные самостоятельные движения объединяются в единое действие. Обучая детей письму, учитель отрабатывает написание отдельных элементов буквы. При беглом письме буквы пишутся быстро, одним росчерком пера.

В результате хорошо отработанных двигательных навыков повышается производительность труда, улучшается качество работы и уменьшается утомление человека.

Выработанные двигательные навыки позволяют перестроить структуру деятельности. Происходит изменение в соотношении систем анализаторов, контролирующих выполнение действия. До выработки навыков точность и правильность предметных действий контролируются совместной деятельностью зрительного и двигательного анализаторов при ведущей роли зрения. Когда двигательный навык укрепляется, потребность в зрительном контроле за движениями значительно уменьшается. Вырабатываются ки-нестезические (ощущение движений) механизмы, самостоятельно контролирующие точность движений. Пианист-профессионал, исполняя пьесу, не смотрит на клавиатуру. Хорошая машинистка печатает «слепым» методом.

Эти факты свидетельствуют о том, что в процессе выработки, навыка происходит перестройка взаимодействия между анализаторами. Зрительно-двигательный контроль заменяется двигательным. Зрительный анализатор, а также сознание освобождаются для переработки других сигналов, учет которых необходим в процессе деятельности.

Контроль одной чувствующей кинестезической системы понижает степень уверенности в правильном выполнении действия, особенно в некоторых видах деятельности. Системой, дублирующей контроль за движением во время работы, становится также тактильная чувствительность. Практика показала, что снабжение клавиатуры линотипа (наборная строкоотливная машина) тактильно различаемыми знаками повышает качество набора.

Особенностью образования навыков является их постепенная автоматизация. Выработанные навыки не требуют контроля сознания при их выполнении. Конечно, в первоначальный период сознание контролирует движение, но по мере выработки навыка происходит постепенное отключение контроля сознания. Замечено, что на стадии хорошо отработанного навыка сознательный контроль за движением может затруднить его выполнение. Например, человек, анализируя каждый шаг своей походки, теряет уверенность в движениях.

Из сказанного нельзя делать вывод, что навыки являются бессознательно регулируемыми действиями. Особенность навыка—не бессознательность, а сознательный контроль действия в целом. Сознание устанавливает соответствие действия задачам деятельности.

Превращение действия в навык дает возможность высвободить сознание для решения более сложных задач деятельности. Отсюда становится ясным исключительное значение навыков-в творческой деятельности: не овладев навыками элементарных действии, нельзя создать условия для творческой деятельности. Начинающий художник, не овладевший навыками построения перспективы, должен думать не о том, как нарисовать предметы, а о том, как изобразить их в перспективе. Школьник, не имеющий навыка правильного построения предложений, вынужден думать не о содержании сочинения, а о грамматической структуре предложений.

Таким образом, в любой деятельности овладение правильными приемами ее использования и выработка навыков является предпосылкой ее успешного выполнения.

В трудовых навыках прослеживаются индивидуальные особенности личности. Несмотря на одинаковый метод обучения, интеграция движений и действий в навыке своеобразна. Она зависит от психических свойств индивида. У людей с различными типами нервной деятельности устанавливается разное соотношение познавательной, ориентировочной и исполнительской стороны деятельности. Тип нервной деятельности позволяет одним людям развивать в процессе труда более точное выполнение действия, другим — более быстрое. Одинаково успешное выполнение деятельности обеспечивается типичными для человека приемами совершения действий.

Таким образом, навыки включаются в структуру личности.

Виды навыков. В любом виде трудовой деятельности, как и в учении, успешное решение задач возможно при овладении определенной суммой навыков.

Различают четыре вида навыков: двигательные, мыслительные, сенсорные навыки и навыки поведения.

Двигательные навыки включены в самые различные виды деятельности. Без выработки двигательных навыков невозможно воздействие на предмет труда, управление технологическими процессами, устная и письменная речь, передвижение в пространстве и т. д.

Не меньшее значение имеют навыки мыслительной деятельности, выступающие как обязательные компоненты умственного труда. К важнейшим из этих навыков относятся навыки чтения чертежей, заучивания, построения доказательств и т. д. Важное место в умственной деятельности принадлежит навыкам распределения и концентрации внимания, наблюдения.

Выработка сенсорных навыков лежит в основе развития чувствительности. И труд, и учение, и игра предполагают опреде-

|

|

| /5 |

ленный уровень развития чувствительности. Навык слухового восприятия складывается для родного языка в раннем детстве на основе подражания, расчленение же слов и их опознание в иностранном языке при обучении в школе формируются в сознательных упражнениях.

Классический пример сенсорных навыков — обучение приему на слух телеграмм, передаваемых азбукой Морзе. Принимая на слух короткие и длинные сигналы, радист учится читать фразы без предварительной записи. Примером сенсорно-мыслительного навыка, вырабатываемого в школьном обучении, будет обучение разложению на множители алгебраических выражений. Упражняясь в решении примеров, школьник развивает навык группировки на основе восприятия и воображения. Например, он начинает видеть общие множители, которые можно вынести за скобки.

Навыки поведения имеют большое значение в формировании особенностей личности. Они складываются на основе знаний о нормах поведения и закрепляются упражнениями. Навыки поведения лежат в основе привычных форм поведения. Например, ребенка учат сдерживать себя, тихо разговаривать в транспорте, не надоедать, показывают, как надо здороваться с человеком в различных обстоятельствах жизни, в отдельных случаях упражняют в действиях (вставать при входе в класс учителя). Путем многократного повторения у ребенка могут формироваться навыки правильного поведения.

Роль упражнения в выработке навыков. Навык формируется в упражнении. Упражнение — целенаправленное, многократно' выполняемое действие, осуществляемое с целью его усовершенствования. В процессе упражнения деятельность организуется так, чтобы было предусмотрено выполнение действий, приводящих к формированию прочных и совершенных навыков, которые могут обеспечить красивый почерк, грамотное письмо, правильную постановку рук при игре на фортепиано, говоря обобщенно, эффективный и качественный труд. Новый навык формировать легче, чем перестраивать неправильно выработанный. Организуя упражнения, необходимо вызвать у обучающегося положительное отношение к ним. Исследования показали, что для положительного отношения к тренировкам во время выработки некоторых двигательных навыков лучше отказаться от пооперационного обучения. Суть этого обучения заключается в том, что ученик сначала обучается только одной группе движений, необходимых в деятельности. Их выполнение доводится до совершенства, затем тренируются следующие. Лишь затем разрешается изготовление детали. Проучившись таким образом несколько месяцев и приобретя ряд навыков, человек теряет интерес к выполнению заданий, которые не приводят непосредственно к созданию продуктов труда. Это снижает интерес к обучению. В современных методиках обучения выработка на-

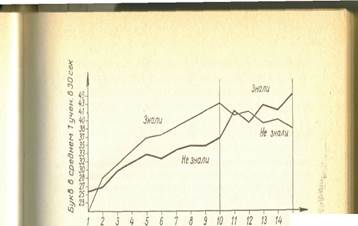

Рис. 5. Роль анализа ошибок при выработке навыков (данные М. Н. Шардакова).

выков связывается с изготовлением несложных деталей. В общественно полезной трудовой деятельности навык совершенствуется и развивается.

В создании положительного отношения к выработанному навыку важен успех. Успешное выполнение задания, сопровождающееся положительной оценкой, вызывает желание совершенствовать навык.

Психологические исследования показали исключительную роль оценки в выработке навыков. В экспериментальной группе, где оценивался результат каждого упражнения, навык вырабатывался более успешно, чем в контрольной группе, где оценки не проводились (рис. 5).

Навык нельзя выработать в один прием. Необходима более или менее длительная тренировка, распределенная во времени, чтобы навык достиг желаемого уровня совершенства. » Взаимодействие навыков. Когда человек овладевает каким-нибудь видом деятельности, то у него обычно вырабатывается система навыков, причем новые навыки накладываются на ранее сложившиеся, которые оказывают положительное или отрицательное влияние на формирование нового навыка.

Положительное влияние ранее выработанных навыков на овладение новыми называется переносом. Перенос отмечается во всех видах навыков. Давно подмечено, что человек, научившись писать левой рукой, без длительных упражнений может писать и правой. Эта особенность моторных навыков используется при обучении хирургов, когда студента учат выполнять операцию одной левой рукой, и он научается успешно выполнять действия обеими руками. Так же можно научить рисовать симметричные фигуры одновременно двумя руками. Упражнения в различении силы звука улучшают способность к различению оттенков серого, цвета. Усвоить второй иностранный язык легче, если сложились навыки работы над одним языком. В школьном

| Р л |

| м |

| б |

Ч

ЧгЧ

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|