- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

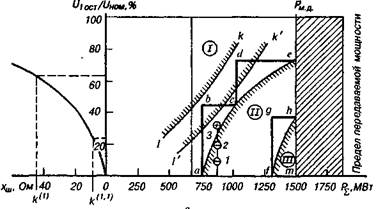

Рис.2.5. Настройка АРСП

Рис.2.5. Настройка АРСП

а — трехмашинная схема замещения, б — определение настройки автоматики

— коэффициенты крутизны аппроксимирующей прямой  и

и

настроечной характеристики АРСП.

Расположение настроечной характеристики подбирается так, чтобы при любом возможном значении  выполнялось условие (2.15). Подбор характеристики удобно проводить путем графического построения (рис. 2.5 б).

выполнялось условие (2.15). Подбор характеристики удобно проводить путем графического построения (рис. 2.5 б).

Подобно подбирается характеристика срабатывания АРСП по мощности в двухмашинной схеме с переменным промежуточным

отбором мощности, соизмеримым с пределом передаваемой мощности электропередачи.

При выборе настройки пускового органа АРСП по углу в

схеме электропередачи, содержащей промежуточную электро

станцию, следует учитывать, что угол в предельном по статиче

ской устойчивости режиме (полный угол передачи  или угол

или угол

на одном из ее участков — передающем или приемном) также

существенно зависит от мощности  Характер этой зависимо

Характер этой зависимо

сти при примыкании электростанции к середине электропереда

чи  и различном эквивалентном сопротивлении

и различном эквивалентном сопротивлении

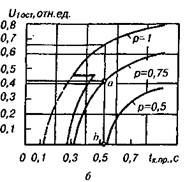

электростанции  = 0,5; 1; 2,3 отн. ед. показан на рис. 2.6. Если

= 0,5; 1; 2,3 отн. ед. показан на рис. 2.6. Если

позволяют конструктивные возможности автоматики, то на

стройка АРСП и диспетчерские ограничения режима электропе

редачи по углу также целесообразно выполнять «плавающими».

При промежуточном переменном отборе мощности значение угла по передаче  в предельном по статической устойчивости режиме также изменяется, однако диапазон изменения не столь существен (пунктирная кривая, рис. 2.6), как в случае промежуточной электростанции.

в предельном по статической устойчивости режиме также изменяется, однако диапазон изменения не столь существен (пунктирная кривая, рис. 2.6), как в случае промежуточной электростанции.

Рис. 2.6. Зависимость значения взаимного угла  в предельном по статической

в предельном по статической

устойчивости режиме от мощности электростанции или нагрузки в

промежуточном узле

Автоматика разгрузки при динамической перегрузке электропередачи (АРДП). Автоматика устанавливается на тех связях, где в результате аварийного дефицита мощности в приемной части системы (или избытка мощности в передающей части) имеет место быстрое нарастание угла в процессе нарушения устойчивости, т.е. явно выражена динамика переходного процесса. Для сохранения устойчивости по электропередаче с помощью АРСП пришлось бы уставку срабатывания по углу или по мощности устанавливать на очень низком уровне, что, как правило, невозможно по условию отстройки от рабочих режимов электропередачи, медленных переходных процессов или неглубоких синхронных качаний.

Выбор настройки АРДП проводится на основе расчетов переходных электромеханических процессов в сложной схеме энергосистемы. При этом предполагается, что для всей совокупности расчетных возмущений, принимаемых во внимание при выборе АРДП, движение генераторов электростанций, находящихся по каждую сторону от рассматриваемой электропередачи, близко к синфазному, т.е. схема для всей совокупности переходных процессов может приближенно рассматриваться как двухмашинная. Более сложный характер переходных процессов не исключает, однако возможности применения АРДП, если проверочные расчеты при окончательно выбранной настройке автоматики показывают, что отсутствуют ее неправильные действия (отказы или недопустимые излишние срабатывания) на всем множестве рассматриваемых режимов и возмущений.

Пусковые органы автоматики реагируют на значение угла

между векторами напряжения в контролируемых точках элект

ропередачи  и скольжение

и скольжение  пропорциональное скорости

пропорциональное скорости

изменения этого угла. Для моделирования угла передачи  ис

ис

пользуется фантомная схема. При телепередаче фазы вектора

напряжения погрешность измерения скольжения может дости

гать примерно 0,25 Гц, что определяет невозможность использо

вания этого способа для целей АРДП.

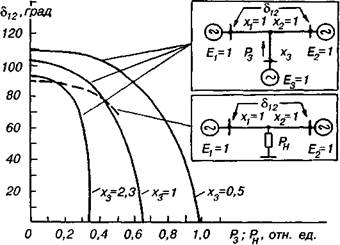

Для выбора параметров срабатывания автоматики необходимо выполнить следующие расчеты и построения:

1) проанализировать схему и принять максимальный расчетный аварийный небаланс (дефицит или избыток мощности); величина аварийного небаланса нормируется;

2) при максимальном расчетном небалансе мощности провести серию рас

четов переходных процессов в различных исходных режимах (соответственно ис

ходных значениях угла  начиная с легкого режима с постепенным его

начиная с легкого режима с постепенным его

утяжелением; найти с приемлемой точностью предельный по устойчивости ис

ходный режим; найденное значение  характеризует угол

характеризует угол  начиная с

начиная с

которого необходим ввод в работу автоматики;

3) нанести на координатную плоскость  (рис. 2 7) начальную часть

(рис. 2 7) начальную часть

рассчитанных в п. 2 фазовых траекторий устойчивого / и неустойчивого 2 пере

ходов, ближайших к предельному по устойчивости; траектория устойчивого пе

рехода имеет вид спирали, закручивающейся к послеаварийному установив

шемуся значению угла, а неустойчивого — вид разомкнутой кривой, удаляю

щейся от начала координат;

4) на траектории устойчивого перехода 1 отметить точку а, соответствующую наибольшему значению скольжения;

5) для исходного режима, соответствующего максимально допустимому перетоку мощности по электропередаче, определить предельное по устойчивости значение аварийного небаланса мощности; аналогично п 3 и 4 построить траектории ближайшего к предельному устойчивого 3 и неустойчивого 4 переходов и нанести точку />;

6) аналогично п. 5 выполнить расчеты и построения для одного-двух промежуточных исходных режимов (на рисунке не показаны),

7) нанести точку б, характеризующуюся скольжением, равным нулю, и

значением угла  в предельном по статической устойчивости режиме;

в предельном по статической устойчивости режиме;

8) соединив точки а, Ь, с, получить граничную кривую 5 для заданного вида возмущения (аварийнсго небаланса мощности) и различных исходных режимов; отметим, что кривая 5 не является традиционной граничной кривой области устойчивости, строящейся для фиксированного исходного или послеаварийного установившегося значения угла.

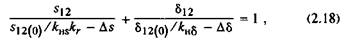

Кривая 5 аппроксимируется в зоне рабочих режимов автома

тики наклонной прямой 6, проходящей через точку а. В резуль

тате графического построения имеем опорные точки этой

прямой  и

и  . Характеристика срабатывания автоматики

. Характеристика срабатывания автоматики

отстраивается от аппроксимирующей граничной прямой 6 для

обеспечения запаса, необходимого для эффективного действия

автоматики, а также учитывающего погрешность определения и

измерения угла и скольжения. По рекомендациям Энергосеть-

проекта характеристика срабатывания органа фиксации динами

ческой перегрузки (прямая 6', рис. 2.7) должна отвечать

уравнению

где  = 1,05-1,1 и

= 1,05-1,1 и  =1,3 — коэффициенты надежности,

=1,3 — коэффициенты надежности,

обусловленные неточным определением значений угла и скольжения;  = 4-6° и

= 4-6° и  =0,1 Гц — погрешность аппаратуры измерения разности фаз и скольжения устройства моделирования разности фаз напряжения по концам передачи;

=0,1 Гц — погрешность аппаратуры измерения разности фаз и скольжения устройства моделирования разности фаз напряжения по концам передачи;  =1,02 — коэффициент чувствительности для обеспечения надежного срабатывания устройства.

=1,02 — коэффициент чувствительности для обеспечения надежного срабатывания устройства.

Интенсивность воздействия автоматики подбирается из расчетов переходных процессов при максимально допустимом перетоке мощности по электропередаче и максимальном расчетном аварийном небалансе мощности. Используя кроме описанного пускового органа ступени с независимыми характеристиками по углу и скольжению, также входящие в состав типовой панели угла, можно добиться более удачного расположения характеристики срабатывания автоматики по отношению к границе области устойчивости (штриховая ломаная 6", рис. 2.7).

Автоматика не должна ложно срабатывать при КЗ. В типовых устройствах с этой целью обычно предусматривается блокирование действия автоматики на время КЗ по факту появления несимметрии или глубокого снижения составляющей напряжения прямой последовательности. Тем не менее для повышения надежности может быть дополнительно предусмотрена выдержка времени действия автоматики (примерно 0,2 — 0,3 с), превыша-

ющая длительность отключения КЗ основными быстродействующими защитами. Введение выдержки времени, однако, допустимо только в том случае, если оно не приводит к существенному снижению эффективности автоматики при максимальном расчетном аварийном небалансе мощности, что необходимо проверить расчетами на ЭВМ.

Автоматика разгрузки при близких или затяжных коротких замыканиях (АРБКЗ, АРЗКЗ). Автоматика устанавливается, как правило, на мощных электростанциях и предназначена для сохранения устойчивости их параллельной работы с энергосистемой при наиболее тяжелых КЗ. Иногда автоматика устанавливается на электропередачах, связывающих избыточную энергосистему с энергообъединением, если передаваемая в энергообъединение мощность соизмерима с суммарной мощностью электростанций энергосистемы.

Интенсивность динамического перехода, вызываемого КЗ, определяется в первую очередь тяжестью и временем существования КЗ, а также предшествующей суммарной активной мощностью электростанции или по электропередаче. Наиболее правильно тяжесть КЗ (независимо от его вида и места возникновения) может быть оценена по значению небаланса мощности на валу агрегата, так как эта величина пропорциональна ускорению ротора. Если предположить, что из-за инерционности системы регулирования и несущественного отклонения частоты вращения ротора от номинальной во время КЗ мощность турбины остается неизменной, то небаланс мощности равен сбросу электрической мощности генератора.

Однако при выполнении пусковых органов по сбросу мощности на релейной аппаратуре возникает определенная трудность, заключающаяся в том, что активная мощность генератора или электропередачи в предаварийном режиме может иметь самые различные значения. Пусковое устройство должно иметь большое количество ступеней, с тем чтобы выявить все возможные сочетания скачкообразного изменения мощности от исходного уровня к аварийному. Такие устройства получаются громоздкими и недостаточно надежными [3].

Поэтому более широкое распространение получили пусковые устройства, фиксирующие в момент КЗ глубину снижения напряжения прямой последовательности на шинах электростанции

или головной подстанции электропередачи, приблизительно пропорциональную сбросу электрической мощности или связанную с последней некоторой более сложной зависимостью. При этом указанные выше трудности не возникают, так как исходный уровень напряжения располагается обычно в достаточно узком диапазоне.

Автоматика АРБКЗ предназначена для действия при близких

к шинам электростанции или головной подстанции электропере

дачи тяжелых КЗ, отключаемых основными быстродействующи

ми релейными защитами. В связи с этим в расчетах по выбору

настройки АРБКЗ время КЗ является фиксированным и обычно

принимается с запасом на два-три периода большим суммарного

времени действия защиты и времени отключения выключателя.

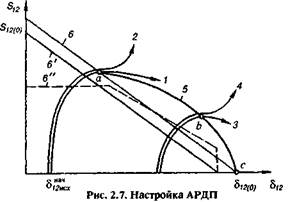

Для настройки пусковых органов АРБКЗ необходимо построить

границу области устойчивости в координатах остаточного напря

жения прямой последовательности  и суммарной предава-

и суммарной предава-

рийной мощности  электростанции или электропередачи в

электростанции или электропередачи в

контролируемом сечении (обычно — на ее головном участке).

Идентификация тяжести КЗ по значению  позволяет из

позволяет из

бежать трудоемких и многочисленных расчетов значений шун

тов КЗ и расчетов переходных процессов при различных видах

КЗ в различных точках электрической сети. Расчеты переход

ных процессов выполняются при КЗ только в одном узле схемы —

на шинах электростанции или подстанции, на которых устанав

ливается АРБКЗ. Уставки срабатывания автоматики определя

ются графически путем нанесения их вдоль построенной

границы области устойчивости в координатах  Если

Если

строится область устойчивости при КЗ с отключением линии электропередачи, то в расчете переходных процессов должны быть учтены управляющие воздействия для обеспечения статической устойчивости в послеаварийном режиме, осуществляемые АРОЛ.

Во многих случаях необходимый результат достигается выполнением простейшей (одноступенчатой) АРБКЗ с одной ступенью контроля предшествующей мощности  одной уставкой

одной уставкой

пуска по  и одной ступенью воздействия. При этом дози

и одной ступенью воздействия. При этом дози

ровка управляющего воздействия, осуществляемого обычно без

выдержки времени или с минимальной выдержкой времени, оп-

ределяется подбором, путем проведения серии расчетов переходных процессов.

При определенных условиях может возникать необходимость и в более сложной автоматике. Например, при большой местной нагрузке и слабой связи электростанции с энергосистемой, когда собственная и взаимная максимальная составляющие мощности соизмеримы, требуется более тонкое дозированное управление; соответственно усложняются структура АРБКЗ и расчетная процедура ее выбора. Особенности выбора сложной АРБКЗ иллюстрируются нижеследующим примером.

Энергосистема, включающая в себя мощную ГРЭС, работает параллельно с энергообьединением. Избыток мощности энергосистемы выдается по двум протяженным связям 330 кВ, отходящим от шин 330 кВ ГРЭС и имеющим большие промежуточные отборы нагрузки. Пределы передаваемой мощности и степень загрузки обеих связей в нормальных режимах примерно одинаковы.

Наиболее тяжелыми по устойчивости являются КЗ с неуспешными АПВ на головном участке одной из связей. Предварительно по результатам расчетов статической устойчивости была выбрана величина ограничения мощности ГРЭС через МУТ, осуществляемая АРОЛ для обеспечения статической устойчивости послеаварийного режима при разрыве одной из связей.

Для выбора уставок АРБКЗ построим границу областей со

хранения и нарушения устойчивости при КЗ с неуспешными

АПВ одной из связей 330 кВ. Построение проведем на плоскости

с координатами  где

где  — суммарная нагрузка связей

— суммарная нагрузка связей

330 кВ на головном участке (рис. 2.8 а). С этой целью выполним серию расчетов переходных процессов при различных исходных значениях перетока  и различных шунтах КЗ

и различных шунтах КЗ  на

на

шинах 330 кВ ГРЭС. В расчетах учтем управляющие воздействия, осуществляемые АРОЛ по факту отключения линии электропередачи 330 кВ. Каждый такой расчет дает ответ в форме «да — нет» об устойчивости динамического перехода в данной точке координатной плоскости.

Например, при  = 875 МВт выполним расчеты переходных

= 875 МВт выполним расчеты переходных

процессов при значениях  равных 2; 5 и 12 Ом (соответст

равных 2; 5 и 12 Ом (соответст

венно значения  равны 9; 19 и 32%). На координатной

равны 9; 19 и 32%). На координатной

плоскости  этим исходным условиям соответствуют

этим исходным условиям соответствуют

|

|

|

|

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|