- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

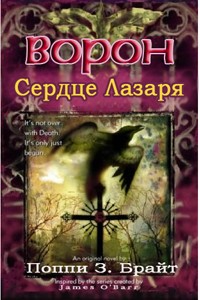

Ворон. Сердце Лазаря

Ворон

Сердце Лазаря

перевод Q

Поппи З. Брайт

Основано на серии, созданной ДЖЕЙМСОМ О'БАРРОМ

посвящается Кейтлин

Когда я занимаюсь с кем-то сексом, то забываю, кто я.

На минуту я даже забываю, что вообще человек. То же

самое, когда смотрю в объектив. Я забываю, что существую.

Роберт Мэпплторп

Есть темная сторона человеческой души, полная

противоречий и страданий. И мало людей, достаточно

храбрых, чтобы исследовать эту сторону.

Священник, служивший обедню на похоронах Мэпплторпа

благодарности

Спасибо Энди Антиппасу, Дженнифер Кодл, Джеффу Коннеру, Ричарду Кертису, Кристоферу де Барр, О'Нилу де Нукс, Джону Дугласу, Кристе Фауст, Нилу Гейману, Кейтлин Р. Кирнан, Ричу Миллеру, Джеймсу О'Барру, Джин О'Брайан, Эдварду Р. Прессману, Дэвиду Дж. Чоу, Джону Силберсаку, Джимми Вайнсу и Лейле Уэнделл.

Один

В то время вечера, что между днем и ночью, большая черная птица наконец-то появляется на старом кладбище старого города у реки. Такой долгий полет из мест, где мертвые ждут, отмеряя время, пока не позабудут, что такое время вообще. Пока не позабудут даже самих себя, и не останется ничего, кроме надгробий этого мира и истлевших скелетов под ними, но и те исчезнут в свой черед.

Ворон спускается сквозь низкую облачную пелену - след послеполуденной грозы, меняет блеклую голубизну неба на серое. Идущая по улице Притания женщина слышит резкий птичий крик, смотрит вверх, на яростный мазок тьмы в летних сумерках. Осеняет себя крестным знамением и торопится мимо растрескавшихся стен кладбища Лафайет.

Ведомый инстинктом и долгом ворон маневрирует меж ветвями магнолий, задевая темные, жесткие, как драконья чешуя, листья. Меньшим, чем разум, но большим, чем примитивное птичье восприятие, он понимает свое неотложное и неоспоримое назначение: вселяющие трепет события должны произойти, прежде чем можно будет вернуться к простоте вороньей жизни.

И ворон находит скромных размеров склеп поблизости от сердца кладбища. Светло-серый мрамор нов и отполирован, он еще не успел выцвести под солнцем дельты и яростными штормами с Мексиканского залива. Это непритязательная жемчужина среди старинных, побитых непогодой соседей: ее окружают памятники, воздвигнутые в течение полутора знойных веков, рухнувшие кресты и потерявшие крылья ангелы, изгладившиеся надписи. Недавнее прибавление, разом изящное и причудливое, гробница, свидетельствующая и о богатстве покойника, и о его инакости.

Ворон опускается на арочную кровлю, когти цепляются за скользкую бронзу акротериона над запечатанной дверью. Акротерион отлит в виде лежащего юного красавца - руки связаны над головой, и лодыжки связаны, и во рту кляп. Голова склонена, глаза закрыты в мольбе. Ворон беспокойно топчется на его плече. Бронза под черными когтями не покроется потеками зелени еще многие годы. Птица каркает снова, для себя, для той смутной неопределенности, которую чует. А потом она складывает крылья, и воскрешение начинается.

Столько ущерба было причинено телу после смерти. Его кромсали патологоанатомы и гробовщики. Этот человек погиб жертвой насилия, поэтому труп вскрыли, органы извлекли, осмотрели и запихнули обратно, в холодную колыбель из мяса и костей. Склеили вместе веки и пальцы, аккуратно зашили губы, раскрасили и накачали едкими химикатами тело, скрытое в склепе. И все это ворон должен повернуть вспять, прежде чем вернуть душу. Знание, заключенное в птичьем мозгу, так же понятно теперь, как сладковатый, жирный запашок падали на асфальте под летним солнцем за мили и мили отсюда. Как простая рутина вороньей жизни.

Немая вспышка молнии вдалеке, над болотами, куда отступила гроза. Усталые глаза ворона мигают, он клюет бронзовую статую. Некрополь вокруг отдается тихим эхом. Острый клюв оставляет царапину на отшлифованном металле, и ворон вновь клюет плечо юноши.

Лапы птицы ощущают звук, рожденный ударом. Он проходит сквозь мраморные пределы мавзолея, нарастает в пустоте и тьме между его стен, внутри самого нового гроба на гранитном пьедестале. Звук, усиленный, а не приглушенный камнем и сталью.

Колдовство, впрочем, с разбором: она пришла за одним, и только за одним человеком. Спящий рядом не услышит ничего; его поруганное, собранное из ошметков тело останется покоиться в безразличии к тому, что начинается. Клюв ворона кинжалом ударяет в третий и последний раз, и внутри склепа, внутри нового гроба рождается движение.

Нить, скреплявшая тонкие губы мертвеца, выскальзывает из оставленных иглой дырочек и падает на пол. Цианакрилат, державший веки закрытыми, а пальцы скрещенными на груди, крошится и рассыпается в пыль. Это-то было несложно, и птица вздрагивает, захваченная темным и необратимым процессом, который она же и привела в движение.

Длинные разрезы на животе тоже отвергают наложенные швы, плоть исцеляется будто в ускоренной съемке. Ворон издает вопль, он отдает часть себя ускоренному восстановлению тела внизу, гонке жизни и смерти. Даже птичьего ума достаточно для понимания того, как это неправильно, как нарушает законы основательней и священней всех людских религий, но пути назад нет.

Съежившаяся в комок птица на крыше усыпальницы чувствует, как ее жизнь берут взаймы, отмеряют необходимое, чтобы колдовство обрело силу.

В саму ткань вселенной вплетены лазейки, оговорки, нерушимые правила, завлекшие ее сюда. Ворон не знает о них, знает лишь - улететь бы поскорее да подальше, прочь отсюда, где нет ни души, только память о былой жизни, придавленная тяжелыми камнями.

Расходятся другие швы, и открывшиеся артерии истекают не кровью, но едким и белесым раствором формальдегида. Резкий шок возвращает сердце к жизни, заставляет гнать чуждую жидкость по иссохшим венам, и на сей раз ворон не каркает - он кричит, когда тело внизу извергает в гроб четыре галлона [1] формалина. Потоки пульсируют из сонной артерии, из разрезов на плече и в паху, пока не остается ничего, и сердце качает по сосудам только воняющий формальдегидом воздух.

Вскрытые жилы срастаются, приходит черед иного ухищрения. Птица дрожит на своем насесте, больная, возможно, умирающая; имей она представление о смерти как таковой - сочла бы себя умирающей. Кровь из генетической памяти протравленных клеток, вода из вина, льется через сердце по запекшимся артериям, венам и капиллярам. Ворон распахивает крылья от паники и боли, черное оперенье в сгущающейся ночи. Рот мертвеца приоткрывается, спавшиеся легкие раздуваются, поднимаются и сокращаются, изгоняя остатки горького раствора из накрашенных губ. Сражаются с драгоценным, первым за пять дней вздохом, выкашливают, выблевывают смерть. Ворон опускает крылья, ему больно, но он сделал свое дело, эта часть позади.

Нахохлившаяся птица на безупречном бронзовом плече слушает и ждет, что бы ни случилось дальше. Издалека, от озера Понтшатрен, от беспокойных вод цвета плохого кофе доносятся приглушенные раскаты грома.

У него нет памяти о пробуждении, только внезапное, как толчок, осознание собственного бодрствования, невыносимая боль первого вздоха. Рот забит, холодный язык с трудом выталкивает наружу массу вроде размякшей ваты. Глаза горят, совсем как в детстве, когда он подхватил острый конъюнктивит, и мать прикладывала к его лицу теплое полотенце - размягчить корку, которой они заросли. Будь она здесь, сейчас, чтобы утешить боль и смятение...

Но ее нет рядом. Джаред По знает не слишком много кроме того, что он в одиночестве, по ту сторону одиночества. Знание душит, и он выдыхает с дребезжащим, скрипучим звуком, который мог бы сойти за предсмертный, а не первый после воскрешения. Он открывает глаза.

Даже рассеянный свет ослепляет после настолько глубокой ночи, настолько полной и абсолютной тьмы. Джаред По снова жмурится, пока нестерпимая яркость не сожгла веки, оставляя наедине с собой до скончания вечности.

Мне снился сон, думает он. Мне снилось, что я лечу. Бестолковая мыслишка, завязшая в болоте агонии, в боли, затопившей каждый уголок тела, окруженного липкой и зловонной влагой. Его грудь вздымается в невольном, внезапном всхлипе - слишком много застывших в бездействии мускулов сократилось одновременно. Спина выгибается дугой, когда тело выталкивает воздух из глотки заодно с гнусной жижей, поднимающейся из легких, или желудка, или и того, и другого.

Я летел над Новым Орлеаном на черных крыльях, думает он. Следующий вздох заставляет прикусить язык, да так, что чуть сильнее - и откусил бы вовсе. Очищающий, железистый привкус наполняет рот, смывает химическую горечь. Джаред перекатывается на бок, кашляет, цепляется за обрывки видения, ускользнувшие прежде, чем он вообще осознал - они принадлежали ему. Летел над Новым Орлеаном, и более ясная мысль, как тот первый вздох: я был мертв.

Джаред По кричит в гробу, на всю катушку сжигая кислород в сопротивляющихся легких. Он кричит, утопая в потоке полных ненависти воспоминаний, образов, вытекающих из неумолимого я был мертв. Откровения вспыхивают порохом, нежеланные, как жизнь, изгоняющая из него смерть. Здоровенный ублюдок-кубинец с татуировками: магнум тридцать пятого калибра на правой и Дева Мария на левой; когда Джаред посмотрел вниз, эти руки воткнули заточку ему в живот. Нажали, вгоняя металл поглубже, и повернули. Еще крик, и звук, с которым стальная решетка заперла его в тщательно продуманном аду Анголы [2]. Карцер. Закостеневшие пальцы сжимаются в кулаки, Джаред лупит обитые шелком стены своей новой тюрьмы.

Он погружается глубже, в библиотечную затхлость зала суда, к вынесшему приговор стуку молотка, к незнакомым лицам, к ропоту толпы, под который зачитывает вердикт толстая, как квашня, женщина с плохо пригнанным зубным протезом.

- Хватит! - Джаред По яростно вопит и молотит по стенам гроба. - Хватит, мать вашу! Я больше не хочу видеть!

Но он должен увидеть еще так много, столько крошечных сверхновых вспыхивает в мозгу, и каждый взрыв - очередной секрет, который ему хотелось бы утаить от себя, очередной шаг к проклятой разгадке.

Полицейская машина пропахла сигаретами и потом.

- Давай отвезем его в Алжир [3], - сказал коп на пассажирском сиденье. - Генри, давай просто перевезем этого педика-извращенца через реку. Вогнать ствол в глотку сукину сыну, да и вышибить мозги. Он же убийца.

Коп за рулем просто рассмеялся, его смех звучит и поныне, словно черные птицы неистово бьются в горящих клетках, и Джаред чувствует, как металл гроба начинает прогибаться.

Нет, еще нет, ибо приходит последнее и худшее воспоминание. Он поднимается по лестнице в их квартиру на улице Урсулинок, его и Бенни квартиру, и он не хочет видеть, но нет ни малейшей надежды остановить разъедающий натиск образов. Ключ сражается с заевшим замком, дверь распахивается, столько красного, красного как помада, как розы и гвоздики, о Боже, что угодно, только не это. Покупки с Французского рынка падают из рук, разлетаются по прихожей, наполненной запахом скотобойни. Однажды у него была там фотосессия, и красный смрад преследовал еще недели.

- Не буду, не буду, не буду, - бормочет он беспомощную молитву богам, в которых никогда не верил. - Я не буду смотреть на это снова.

Гроб взрывается изнутри, разлетается моделью, склеенной из палочек для эскимо. Короткое падение на пол, такой же ледяной, вышибающий дыхание, как зрелище распростертого на их кровати Бенни. Руки и ноги все еще скручены, аккуратные бойскаутские узлы на запястьях и лодыжках, отделенных от остального, от неряшливой кучи конечностей и внутренностей.

- Блядь, блядь, - шепчет Джаред сквозь судорожные рыдания, и маслянистые слезы стекают по его лицу на пол. - Бенджамин...

В этих трех слогах больше боли, чем его тело когда-либо могло вместить. И осколки гроба падают вокруг со звуком ломающихся костей.

Сколько времени прошло с тех пор, как он открыл глаза, как снова начал дышать? Он не уверен. В самом верху двери склепа есть крошечное витражное окно, оно сменило цвета с темно-зеленого и темно-синего на черный; ясно одно - сейчас ночь. Новая ночь в этом городе мертвых, и ночь в мире живых за его пределами. Джаред сидит, прислонившись спиной к каменной стене, и смотрит на гроб Бенни. Только этим и занят все те минуты или часы, которые не удосуживается считать. Он не смог заставить себя прикоснуться к тускло поблескивающему красному дереву, к меди и гниющей россыпи цветов на крышке. Ему и не надо прикасаться к гробу, чтобы удостовериться в его реальности.

Сверху доносится слабый скребущий звук. Джаред поднимает голову, осознавая, что слышал царапанье все это время, но игнорировал, как и ноющую пустоту в животе, и пересохшее горло. Как игнорировал все, кроме нетронутого гроба Бенни рядом с грудой щепок и гнутого металла, в которую обратился его собственный.

Джаред снова закрывает глаза. У него больше не осталось слез, только боль, накатывающая бесконечными, кромешно черными волнами. Она обгладывает до гладкости камня за его спиной. Только боль, утрата и бездонный, бурлящий гнев.

И пока он сидит, прислушиваясь к беспокойным звукам над головой - деловитые коготки словно выстукивают морзянку или барабанят в нетерпении, Джареда постепенно осеняет: именно гневу он и должен поддаться. Гневу, который заставит его подняться и двигаться, в котором, может быть, заключена цель. На утрату нет никакого разумного ответа, кроме забвения, но теперь у него украли и последнее. Ярость, вот что сильнее, рвущаяся наружу ярость, желающий насытиться зверь.

Все это слышится ему в царапанье о крышу склепа. Теперь он вспоминает видение полночных крыльев, головокружительный сон о полете, и неуклюже, будто чучело, встает. Он стоит в темноте и прислушивается к своему сердцу, к слабому шуму уличного движения, к зову черной птицы.

Если гробница была на запоре, то ворон позаботился и об этом. Толкнув металл двери, Джаред впервые ощущает намек на физическую силу, о которой при жизни и не мечтал. Высокая створка распахивается настежь, словно сработанная из фанеры, неиспользуемые петли издают вынимающий душу скрип. Он длится всего мгновение, а потом снова слышен только стук мелкого дождя по крышам над молчаливыми обитателями кладбища Лафайет.

Прежде чем выйти в ночь, Джаред оглядывается назад, на элегантный гроб Бенни и кучу мусора рядом с ним. Закрывает за собой дверь, чтобы больше не видеть, чтобы ничто не могло попасть внутрь. Медлит, прижавшись лицом к холодному и мокрому металлу, находя смутное подобие утешения в ровном тепле дождя. Потом раздается воронье карканье, громкое и резкое, и он оборачивается. Четыре ступеньки, что ведут к двери склепа, украшает россыпь церковных свечей и цветов в разных стадиях увядания и разложения. Кто-то еще приходит сюда, думает он. Лукреция, и, может быть, другие. Возможно, самые преданные из поклонников, верные даже после случившегося, те, кого пресса называла 'группой извращенцев'.

Птица слетает на плечо Джареда, мокрые перья жмутся к его шее, будто в поисках прибежища. Ночь простирается перед ним за пределы кладбища, потягивается, как великолепный песчаный котяра. И что-то в ней обширней и уверенней этого зловонного города, может, даже необъятней его утраты.

Джаред слушает птицу, которой есть что рассказать.

Иногда человек в большом доме у реки называет себя Джорданом, как сегодня. В Библии говорится про реку Иордан, а он любит названия рек. Иногда он называет себя Джозефом Лета, в честь другой реки и того, что она символизирует, а иногда он - Стэнли Гудзон. Но эти секретные имена он не открывает никому, кроме тех, кого избрал. Тех, кто никогда не станет болтать, тех, кто не выдаст их беззаботно, как телефоны на грязных стенах туалетов в барах для педиков.

Газетам эти имена неизвестны. Для них он - Потрошитель с улицы Бурбон, броское прозвище, много лет назад полученное за первого из найденных копами. Он уверен, это имя принесло газетчикам больше прибыли, чем смогло бы любое из его настоящих. Ложь всегда продается лучше правды. Он неизменно читает в газетах о том, что совершил, но никогда не сохраняет вырезки - официальные комментарии полиции и дикие домыслы безграмотных журналистов. Это, думает он, все равно что побывать на Манхэттене и купить майку с надписью Я (сердечко) Нью-Йорк.

Смерть обходится недешево, что бы ни думал и как бы ни вел себя по этому поводу мир. Вообще-то она - дорогое удовольствие, он в состоянии финансировать свои изыскания только благодаря оставленному матерью наследству, правам на бурение какого-то участка в Техасе. Упорная в своих заблуждениях, она пропустила нефтяной бум, так что продажа земли принесла отнюдь не огромные деньги. Но достаточные. Его потребности невелики, если, конечно, дело не касается исследований. На смерти он экономить не станет.

Из высокого окна человеку, который сегодня Джордан, видна река, толстой коричневой змеей спокойно и величественно петляющая в грозовой ночи. Такая река - самая могучая вещь на свете...

Он дожидается очередной вспышки молнии и задергивает шторы прежде, чем доносится звук грома. Неоконченная работа ждет, а он не может вспомнить, что же его отвлекло. За окном или на улице, что бы то ни было, оно давно исчезло, и домой он принес лишь свое ожидание. Он не всегда приводит Их к себе, только самых-самых особенных, тех, кто пошел до конца и заслужил больше его времени и внимания. Тех, кто может его научить, рассказать, в какую мерзость Они превратились.

Как вот это, распростертое на сияющем сталью операционном столе в лучшей комнате его дома на реке. Оно следит за тем, как он отворачивается от окна, следит широко открытыми, еще не бессмысленными глазами. Его всегда изумляло, сколько физической и психологической боли они способны вынести. Еще одна загадка, еще один барьер, отделяющий Их от человечества и делающий столь опасными.

Впрочем, вполовину не такими опасными, как он. Нет, даже на четверть не такими.

Это, к примеру. У него водительские права штата Луизиана на имя Марджори Мари Уэст, в графе пола буква Ж. Он уже начал, но оно все еще следит за ним, настороженное, в сознании, будто ждет возможности сбежать. Будто такой шанс вообще мог существовать. Несмотря на то, что он отрезал этому язык, пока не закончилось действие демерола [4], и прижег скользкий обрубок, чтобы оно не истекло кровью. Несмотря на то, что язык выставлен на обозрение в прозрачной банке с формалином. Оно все еще держится, это существо, вот что важно.

Человек проводит по своим жирным черным волосам рукой в окровавленной латексной перчатке, отбрасывает непокорные пряди с тусклых серо-голубых глаз. Выбирает скальпель из разложенных на лотке хирургических инструментов.

Некоторые он заказал через фирмы, торгующие медицинским оборудованием, или купил набором в антикварных магазинах. Другие изготовил сам, те, что не мог купить, потому что до него никто в них не нуждался.

Оно следит за ним со стола, бесполая тварь, притаившаяся в мире мужчин и женщин, черно-белом мире противоположностей и противостояния. Он знает, что оно не просто зло, такую хрень только псих какой-нибудь может подумать. Зла вообще не бывает. Оно, скорее, чужое, как вирус, и ему следует соблюдать осторожность, если он хочет, чтобы его начинание увенчалось успехом. Очистить мир от этих чудищ раз и навсегда.

Человек, который сегодня Джордан, проверяет фиксаторы - прочные кожаные ремни и стальные застежки. Вскоре он стянет простыню, которой прикрыл это невозможное тело, сняв лживую одежду. Оно смотрит, и гром ворчит в бесполезном протесте над домом у реки.

Если человек не завел альбома с вырезками, еще не значит, что ему не о чем вспомнить. Альбом был бы вопиюще дурным тоном, безвкусицей. В летописи, которую он ведет в уме, нет ничего безвкусного.

Семь лет, семь долгих лет протянулись алой кружевной лентой с жаркого августовского утра, когда заголовки газет впервые отметили его труды. То был хастлер-травести, известный на улицах Французского квартала как Джози; 'ей' едва исполнилось девятнадцать, но можно было дать двадцать пять. Большую часть останков нашли в мусорных баках рядом с баром для туристов на улице Бурбон. Большую, так как немало крови ушло на то, чтобы покрыть стены грязного переулка по соседству. Свидетелей не нашлось, но были показания двух мусорщиков, обнаруживших набитые мясом баки, и фото частей, оставленных свисать с пожарной лестницы как рождественские гирлянды.

Это, конечно, не был его первый. Только первый, которого он захотел Им показать.

'Наступает момент', записал он в одном из своих желтых блокнотов, 'когда следует ненадолго показаться врагу - в обмен на Их страх. Страх наверняка Их ослабит'.

Поэтому четыре дня спустя он оставил второй труп в отеле на Рампарт: толстого трансвестита по прозвищу Пити. Разбухшая падаль плавала лицом вниз в полной мыльной воды и крови ванне голышом, если не считать его драгоценного белья и туфель на шпильках. Этого нашла горничная. Человек прочел, что она уехала в Чикаго, как только полиция закончила ее допрашивать. Настоящее имя Пити, как выяснилось, было Ральф Ларкин, счастливый муж и отец троих детей, управляющий хозяйственным магазинов в Метэйри и давний член местного отделения 'сестринства' трансвеститов Три-Эсс [5].

Человек до сих пор помнит, как Пити умолял о пощаде, как он клялся, что ничего не знает о Вторжении, Кабале или хотя бы Голубой Мафии, но все Они лгут. Даже притворщики, гетеросексуальные болваны, прячущие эрекцию под шелковыми трусиками, даже те, кто хочет лишь одеваться в женскую одежду и вовсе не собирается переходить черту. Джордан подозревает, что Они находятся под контролем имплантатов - нанороботов, спрятанных в носовых пазухах или прямой кишке крошечных машинок, которые, если удастся обнаружить, будут выглядеть как пули для пневматического пистолета или мелкая дробь. Джордан подозревает, что нанороботы запрограммированы на телепортацию из захваченного или убитого тела...или, возможно, они просто растворяются без следа.

Почти полночь, и транссексуал на операционном столе опять потерял сознание. Уже трижды пришлось ломать ампулы с нашатырем под носом у этого, возвращая к реальности, но на сей раз оно может ускользнуть навсегда. Он вздыхает, откладывает расширитель и длинный зонд, по всей длине которого припаяны рыболовные крючки. Заглядывает в свои записи. Темное пятно запекшейся крови на разлинованной желтой бумаге мешает читать, Джордан знает, что позже придется заново переписать страницу.

Грудь существа внезапно вздымается, втягивая воздух, на ней проступают бледные шрамы в виде полумесяцев.

Шрамы, которые никто не должен видеть. Но он видит все. Вместе с выдохом у существа вырвался неровный, влажный звук. Веки дрогнули, приоткрылись, оно бросило на него последний взгляд. Это очень-очень хорошенькое, но он быстро и мастерски подавляет подобие сочувствия. Он провел достаточно экспериментов, чтобы знать - сострадание и раскаяние, которые он временами испытывает, - всего лишь химически обусловленные реакции, спровоцированные генетически модифицированными феромонами в их слезах и поту.

- Еще не поздно, - говорит он, но это, конечно, ложь. Для этого слишком поздно стало сразу после заката, как только он купил ему выпить. - Еще не поздно рассказать все начистоту. Я могу проявить милосердие.

А потом оно ушло, и Джордан остался один в комнате, и думать было больше не о чем, кроме запаха - мочевой пузырь существа облегчился прямо на стол.

В его воспоминаниях такой же порядок, как в его записях.

Временами, когда искомые ответы кажутся навеки недоступными, память становится единственным утешением. Успокаивающие воспоминания о его решимости, смелости и плодах его рвения.

Не прошло и недели после толстяка в ванне, когда Джозеф Лета подцепил один из отбросов Французского квартала. Заманил юного травести в свою машину ампулой метамфетамина и увез в Араби, где и пристрелил. Он так и не спросил имени, а мальчишка не горел желанием его сообщить. Он был одет в жалкое дешевое платье из черного полиэстера, ретро в стиле семидесятых; черный парик свалился, когда Джозеф стаскивал тело с пассажирского сиденья. Он приковал труп к заднему бамперу и до самой зари волок проселками по болотам - через безлюдные просторы, под сенью кипарисов и высоких трав, и никто не видел, кроме птиц и аллигаторов. Он завернул безликий кусок сырого мяса в пластик и оставил под дубом в парке Одюбон.

После этого он решил снова на время стать Джорданом, понаблюдать, как город делает нужные ему выводы. Как страх упадет на геев Французского квартала театральным занавесом посреди представления. Он шел по улицам и обонял зреющий страх, как свежие гранаты и увядающие гардении.

Он отправил еще одно послание, для верности. Транссексуал после операции, сменивший женский пол на мужской. Кастрирован, и мерзостные, созданные хирургом гениталии зашиты во рту. Этот-то прочел его знаки достаточно хорошо, даже дал интервью группе с кабельного телевидения, расследовавшей совершенные Потрошителем убийства. Он утверждал, что появился серийный убийца, хищник, истребляющий трансгендерное сообщество Нового Орлеана. Джордан гордился: те, кто имел значение, поняли его правильно. Полиция настолько апатична или некомпетентна, что и собственного отражения в зеркале найти не сможет, но не важно. Суть в том, что Они поняли. Они расскажут, что теперь Им не просочиться в город беспрепятственно.

Он собирался на этом остановиться, вернуться к старым привычкам. Убирать случайных бродяг и ненормальных, пропавших без следа, которых никто не хватится.

Но чувственный, сладковатый запах Их страха опьянял. Теперь ему даже приходит в голову, что это могла быть ловушка, тактика, предназначенная выманить его на открытое пространство: химическое вещество, которое они выделяли и к которому он пристрастился. Пройдет достаточно времени, и даже полиция может зашевелиться. Пытаться остановить публичные проявления все равно что запихивать зубную пасту обратно в тюбик. Вместо этого он стал охотиться реже и дальше от дома. Шли годы, он учился. И даже если Их число не слишком уменьшилось, Они знали, что он знает.

И он знает, что Они боятся его, иначе он давно был бы мертв.

Джордан заканчивает чистить стол для вивисекций, стерилизует инструменты в автоклаве и убирает новые образцы тканей: одни плавают в банках формалина, другие хранятся в пластиковых коробочках в древнем холодильнике, что урчит в углу комнаты. Потом он завернул труп в голубые пластиковые пакеты, заклеил липкой лентой, и вернулся к своему месту у окна.

Человек с именами рек вновь открывает шторы, смотрит вниз, на черный изгиб Миссисипи, на мерцающие отражения городских огней. Позже он отнесет тело в машину, но сначала позволит себе поразмыслить над увиденным сегодня. Его беспокоит и другое - сны о полете высоко над полным заразы Новым Орлеаном. Сны о черных перьях и знакомом-незнакомом лице.

Замедленно мигает маяк баржи, идущей в Мексиканский залив, и он не моргая следит за ним сквозь дождливую ночь.

Закончив свой скудный ужин - оливки, французская булка и сухой кусочек тунца, - Лукреция убирает грязную посуду со стола в раковину и снова садится. Она неподвижно застывает на деревянном стуле с прямой спинкой и следит за часами над плитой, пока не заходит солнце. После полудня то и дело накрапывал дождь, вот и сейчас стучит по крыше квартиры.

Звук убаюкивает, поэтому она вслушивается в музыку из соседней комнаты; Ник Кейв гремит, как ржавый механизм, обернутый потертым бархатом: 'Ты любишь меня?'. Столько грусти в этом голосе и этих словах, но и столько храбрости.

Тени вытягиваются и темнеют, заполняя дворик за окном, и Лукреция выходит из кухни. Ее босые ступни почти беззвучно касаются паркета, когда она пересекает прихожую и входит в большую комнату окнами на улицу Урсулинок. Тьма в своем упорстве пробралась и сюда. Она берет коробку спичек со стеклянной поверхности кофейного столика и зажигает ароматическую свечу с запахом сандала. Озеро теплого света отгоняет ночь в пыльные закоулки, и Лукреция замирает перед изможденным отражением в зеркале. Огромном зеркале в вычурной раме вишневого дерева, которое Бенни нашел в антикварной лавке на Мэгэзин и подарил Джареду на его тридцатый день рожденья.

Лукреция осторожно касается своего бледного лица, четко очерченных скул. Ее губы и веки одинаково накрашены черным. Круги под глазами стали еще больше, или просто она так держит свечу. В этом освещении она так похожа на Бенни - та же годами лелеемая бледность. Лукреция заработала ее честным путем, месяцами избегая солнца и почти голодая. Ей приходится закрыть глаза и отвернуться от лица в зеркале, от призрачного отражения женщины, чей образ ее брат носил как одежду: она не может видеть ее живой и дышащей, когда он лежит в холоде и одиночестве.

- Господи, - шепчет она, и стоит неподвижно с минуту, пока не проходит тошнотворная смесь дежавю и головокружения. Она сосредоточена на звуке дождя и словах, которые Ник Кейв поет в темной квартире.

Бенджамин и Лукас Дюбуа родились в округе Пайк штата Миссисипи, в городке настолько маленьком и уродливом, что его даже не обозначали на картах. Девушка, давшая жизнь двойняшкам, была чересчур молода и напугана, чтобы заботиться о них. В итоге она сбежала в Пенсаколу со странствующим проповедником, а мальчиков забрала двоюродная бабка Изольда. Она жила в полузаброшенном поместье поблизости от того, что считалось городской площадью. Дом был построен за двадцать лет до Гражданской войны, и каждое десятилетие оставило след на его выжженных солнцем стенах. Их мать так никогда и не вернулась, правда, иногда присылала открытки. Почти всегда с аляповатыми изображениями религиозных сцен, их любимой была одна с меняющейся картинкой Содома и Гоморры. Повернешь так - видишь, как под разгневанными небесами оба порочных, охваченных языками пламени города распадаются в пыль, повернешь эдак - и десница божья парит над яростно-оранжевым грибовидным облаком.

Девушкой тетя Изольда училась в колледже в Старквилле, и она научила близнецов читать и писать еще до их четвертого дня рождения. Она читала им вслух из книг, заполнивших дом - 'Остров сокровищ' и 'Грозовой перевал', весь Диккенс, 'Дракула', 'Айвенго' и Марк Твен. Она преподавала им историю и жития святых, географию и немного французский. Взамен они писали пьесы и разыгрывали их перед старухой, копались в сундуках в поисках костюмов и сочиняли декорации из плесневелой викторианской мебели.

Как-то на Рождество, в том году, когда им исполнилось двенадцать, а тете Изольде шестьдесят три, близнецы исполнили две сцены из 'Антония и Клеопатры'. Они выучили наизусть все реплики и даже сшили костюмы на старой зингеровской швейной машинке, которую нашли на чердаке. Лукас играл Клеопатру, и в сцене смерти участвовала настоящая краснохвостая медянка, сонной пойманная в подвале. Тетя Изольда была в восторге, кричала 'браво, браво', пока не охрипла.

Рождество проходило за рождеством, и красивые мальчики выросли в прекрасных, пугающе совершенных подростков с угольно-черными волосами и глазами приглушенного зеленого цвета, как листья кизила в разгар лета. Они покидали дом или огромный заросший двор только по поручениям Изольды, и знали, какие сплетни передают за их спинами. Как ненормально для двух мальчиков расти под присмотром старой девы в ее жутком старом доме, даже в школу не ходить, не говоря уже о церкви. Изольду никогда не любили в городе, потому что она и в молодости держалась наособицу, слишком много времени проводила за книгами и слишком мало - с парнями.

Бывало, когда двойняшки быстро шли по пыльной красной дороге от их дома до остального города, другие дети прятались в кустах и бросали камни или засохшие коровьи лепешки, обзывали неженками и уродами. Лукас всегда хотел убежать, он тянул брата за рукав и умолял не останавливаться, не слушать. Но Бенджамин слушал, иногда он останавливался и швырял камни обратно. Однажды он попал в голову мальчику по имени Джесси Адерхолдт, и Джесси со своим другом Уэйлоном Диллардом гнались за ними до самого дома. Когда они добежали до шатких ворот, Лукас плакал и звал на помощь, а Бенджамин орал, чтобы он заткнулся. Тетя Изольда ждала с бейсбольной битой. Джесси и Уэйлон остановились посреди дороги на безопасном расстоянии и выкрикивали оскорбления, пока старуха не увела близнецов в дом.

- Ты, тупая старая пизда! - орали они. - Ведьма проклятая! Следи за своими маленькими гомиками, или мы их поубиваем!

Потом Уэйлон крикнул, что его папа в ку-клукс-клане, и стоит ему захотеть - старый дом сожгут до основания. В конце концов они ушли, потихоньку вернулись в город, но Лукас всю ночь лежал и думал об огне. На рассвете он все-таки погрузился в беспокойную дрему, и снились ему всадники, завернутые в белые простыни, и горящие кресты.

Тем летом, когда двойняшкам исполнилось шестнадцать, Изольда умерла во сне от сердечного приступа. После похорон, на которые не пришел никто, кроме священника, в дом явились какие-то женщины в сопровождении помощника шерифа и сказали, что близнецы не могут здесь оставаться. Они все еще были несовершеннолетними, им полагалось отправиться в приемную семью, или в две разных приемных семьи, потому что трудно найти желающих взять сразу двоих подростков.

- Вы можете остаться, пока мы не договоримся с социальным работником в Маккомбе. Вещи соберите и все такое, - сказал помощник шерифа. Тем же вечером мальчики взяли немного одежды, книги и все деньги, которые Изольда хранила в трубе под кухонной раковиной. Бенджамин устроил пожар с помощью найденного в кладовке керосина. Лукас написал предсмертную записку и оставил прибитой к ореховому дереву.

Некоторое время они прятались в зарослях дикой ежевики на холме в полумиле к югу от города, обнявшись и наблюдая, как пламя бушует над домом, и красные отблески затмевают звезды на полуночном небе. Были слышны сирены, Лукасу чудились крики людей. Никто из них не сказал ни слова.

Потом они выползли из кустов и дошли лесом до шоссе, где поймали попутку на юг до самой Богалусы. Там они купили билеты на автобус до Нового Орлеана.

Спальня, принадлежавшая его брату и любовнику его брата, стала для Лукреции храмом, священнейшим из алтарей после их гробницы. Она зажигает десятки свечей, пока комната не наполняется мягким золотистым светом. Садится в углу рядом с кроватью под балдахином: еще один неудобный стул. Крепко охватывает себя руками. Она все тут расставила по-прежнему, в точности как было до начала долгого кошмара, от которого до сих пор не очнуться. Черно-белые фотографии на стенах - сделанные Джаредом портреты Бенни в свадебном платье из латекса и кружева, корсет затянут так туго, что Бенни кажется хрупким и уязвимым, словно насекомое.

Это были главные работы с первой большой выставки Джареда, той самой, что заслужила хвалебный отзыв в 'Голосе Гринвич Вилладж', привлекший внимание даже амстердамских и берлинских коллекционеров, людей с деньгами на искусство.

На той выставке были и фотографии Лукреции - она и Бенни вместе, но она больше не могла на них смотреть. Они позировали Джареду вдвоем, близнецы как зеркала-перевертыши в костюмах из ремней и кожи. Легкость, с которой они переключались между полами, сделала их еще более взаимозаменяемыми, чем гены. К концу первой фотосессии, восьми часов на воде и сигаретах, Лукрецию подташнивало, кружилась голова, и она была уже не столь уверена в своей скрытой сущности, как все эти годы. Она заплакала, и Бенни обнимал ее, пока мир снова не обрел четкость.

Теперь она смотрит на фотографию в тускло мерцающей стальной рамке над туалетным столиком. Бенни, распростертый на жестком, растрескавшемся бетоне, голова повернута в сторону под таким углом, что еще чуть-чуть и шея сломается, шелковая повязка скрывает глаза, накрашенные черным губы слегка приоткрыты. Иногда Лукреция мечтает найти в себе достаточно сил, чтобы сорвать фотографии со стен комнаты, сжечь их, сжечь весь это<

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|