- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

Изменение реального ВВП (в %) = изменение номинального ВВП (в %) – изменение общего уровня цен (в %). 2 страница

Основные положения кейнсианской модели:

ü На всех рынках действует несовершенная конкуренция;

ü Реальный и денежный сектор взаимосвязаны. Принцип нейтральности денег, характерный для классической модели, заменяется принципом «деньги имеют значение», что означает: деньги оказывают влияние на реальные показатели. Денежный рынок становится макроэкономическим рынком, частью (сегментом) финансового рынка наряду с рынком ценных бумаг (заемных средств);

ü Цены, зарплата и другие номинальные величины негибкие в сторону понижения. Ставка процента формируется не на рынке капитала, а на денежном рынке по соотношению спроса на деньги и предложения денег. При одном и том же уровне ставки процента, фактические сбережения и инвестиции, могут быть не равны, т.к. инвестиции и сбережения делаются разными экономическими агентами, которые имеют разные цели и мотивы поведения. Основным фактором, определяющим величину инвестиционных расходов, является ожидаемая норма внутренней отдачи от инвестиций (предельной эффективности капитала). Инвестор принимает инвестиционное решение, сравнивая величину предельной эффективности капитала со ставкой процента. Факторам, определяющим величину сбережений, является величина располагаемого дохода. Равновесие устанавливается в условиях не полной занятости ресурсов;

ü Экономика функционирует в условиях неполной занятости;

ü Экономика может пребывать в состоянии неравновесия достаточно долго;

ü Необходимо вмешательство «третьей силы»;

ü Спрос рождает предложение;

ü Это модель, описывающая краткосрочный период.

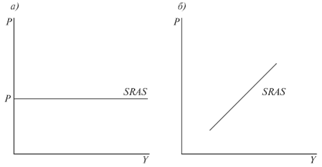

Рисунок 10. Кривая совокупного предложения

В краткосрочном периоде кривая совокупного предложения SRAS, если в экономике имеется большое количество незанятых ресурсов, имеет горизонтальный вид. Это так называемый «крайний кейнсианский случай» (рис. 11, а). Когда ресурсы не ограничены, цены на них не меняются, поэтому не меняются издержки и нет предпосылок для изменения уровня цен на товары. Однако в современных условиях экономика имеет инфляционный характер, рост цен на товары происходит не одновременно с ростом цен на ресурсы и все большее значение приобретают ожидания экономических агентов, то в макроэкономических моделях (и неоклассической, и неокейнсианской) кривая краткосрочного совокупного предложения (SRAS) графически изображается как кривая, имеющая положительный наклон (рис. 11, б).

Рисунок 11. Кривая краткосрочного совокупного предложения

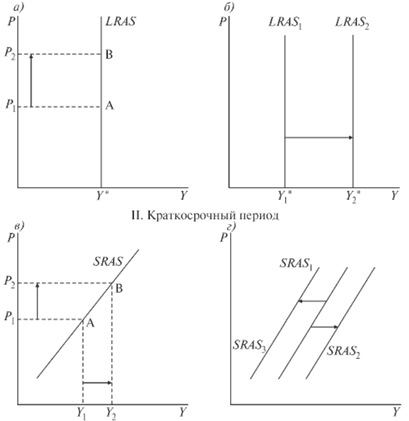

Кривая долгосрочного совокупного предложения (LRAS) изображается как вертикальная кривая (рис. 3.7, а), поскольку в долгосрочном периоде рынки приходят во взаимное равновесие, цены на товары и ресурсы изменяются пропорционально друг другу (они гибкие), меняются ожидания агентов и экономика стремится к потенциальному объему производства. При этом реальный объем выпуска не зависит от уровня цен и определяется производственным потенциалом страны, количеством имеющихся ресурсов. Поскольку при изменении уровня цен величина совокупного предложения не меняется, то ценовые факторы не оказывают влияния на величину совокупного предложения в долгосрочном периоде (движение вдоль вертикальной кривой долгосрочного совокупного предложения из точки А в точку В). При росте уровня цен от Р1 до Р2 величина выпуска остается на своем потенциальном уровне (Y *).

Рисунок 12. Воздействие ценовых и неценовых факторов на совокупное предложение

Основной неценовой фактор, который изменяет само совокупное предложение в долгосрочном периоде и обусловливает сдвиг кривой LRAS (рис. 12, б), – это изменение количества и (или) качества (производительности) экономических ресурсов, что лежит в основе изменения производственного потенциала экономики и, следовательно, изменения величины потенциального объема выпуска (от Y1* до Y2*) при каждом уровне цен. Увеличение количества и(или) совершенствование качества экономических ресурсов сдвигает кривую LRAS вправо, что означает экономический рост. Соответственно, уменьшение количества и (или) ухудшение качества экономических ресурсов обусловливает сокращение производственного потенциала экономики, уменьшение величины потенциального объема выпуска (сдвиг кривой LRAS влево).

Величина совокупного предложения в краткосрочном периоде зависит от уровня цен. Чем выше уровень цен (Р2 > Р1), т.е. чем выше цена, по которой производители могут продать свою продукцию, тем больше величина совокупного предложения (Y2 > Y1) (рис. 12, в). Зависимость величины совокупного предложения от уровня цен в краткосрочном периоде прямая, и краткосрочная кривая совокупного предложения имеет положительный наклон. Таким образом, ценовые факторы (общий уровень цен) влияют на величину краткосрочного совокупного предложения и объясняют движение вдоль кривой SRAS (из точки А в точку В).

Неценовыми факторами, воздействующими на само совокупное предложение в краткосрочном периоде и сдвигающими кривую совокупного предложения, как уже было рассмотрено ранее, выступают все факторы, изменяющие издержки на единицу продукции. Если издержки растут, совокупное предложение сокращается, и кривая совокупного предложения сдвигается влево вверх (от SRAS1 до SRAS2). Если издержки снижаются, то совокупное предложение увеличивается, и кривая совокупного предложения сдвигается вправо вниз (от SRAS1 до SRAS3) (рис. 12, г).

Равновесие в модели «совокупный рост – совокупное предложение».

Равновесие в модели «AD-AS» устанавливается в точке пересечения кривой совокупного спроса и кривой совокупного предложения. Координаты точки пересечения дают величину равновесного объема производства (равновесного ВВП) и равновесного уровня цен. Изменение либо совокупного спроса, либо совокупного предложения (сдвиги кривых) ведут к изменению равновесия и равновесных значений ВВП и уровня цен.

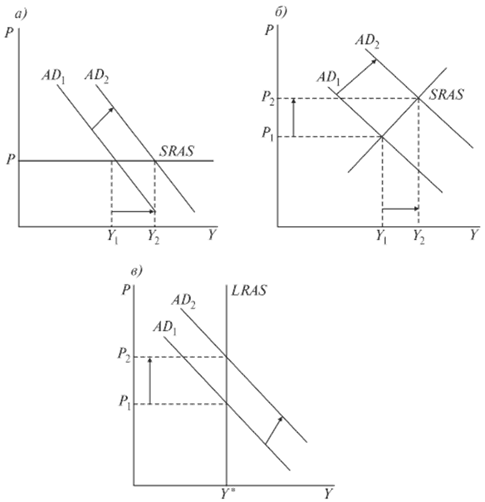

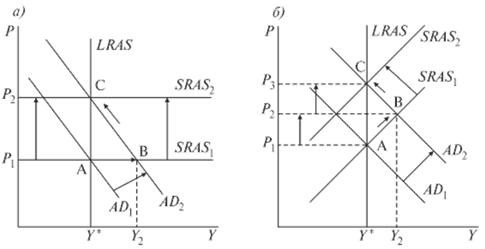

Рисунок 13. Последствия увеличения совокупного спроса в модели "AD-AS"

На рис. 13 показано, что последствия изменения (в данном случае роста) совокупного спроса зависят от вида кривой совокупного предложения. Так, в краткосрочном периоде, если кривая AS горизонтальна, рост AD ведет только к росту равновесного объема выпуска (  увеличивается до

увеличивается до  ), не изменяя уровня цен (рис. 13, а). Если кривая краткосрочного совокупного предложения имеет положительный наклон, то увеличение совокупного спроса имеет следствием рост и равновесной величины выпуска (от

), не изменяя уровня цен (рис. 13, а). Если кривая краткосрочного совокупного предложения имеет положительный наклон, то увеличение совокупного спроса имеет следствием рост и равновесной величины выпуска (от  до

до  ), и равновесного уровня цен (от

), и равновесного уровня цен (от  до

до  ) (рис. 13, б). В долгосрочном периоде изменение совокупного спроса не влияет на равновесную величину выпуска (экономика остается на уровне потенциального ВВП – Y*), а влияет только на изменение равновесного уровня цен (от

) (рис. 13, б). В долгосрочном периоде изменение совокупного спроса не влияет на равновесную величину выпуска (экономика остается на уровне потенциального ВВП – Y*), а влияет только на изменение равновесного уровня цен (от  до

до  ) (рис. 13, в).

) (рис. 13, в).

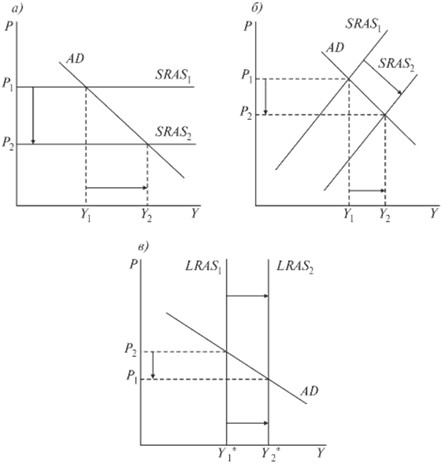

Изменение совокупного предложения имеет одинаковые последствия независимо от вида кривой AS. Как видно из рис. 14, рост совокупного предложения во всех трех случаях (если кривая совокупного предложения горизонтальна, имеет положительный наклон и вертикальна) ведет к росту равновесного уровня выпуска (от  до

до  ) и снижению равновесного уровня цен (от

) и снижению равновесного уровня цен (от  до

до  ). Отличие состоит в том, что в краткосрочном периоде (при сдвиге SRAS) растет величина фактического ВВП (рис. 14, а и рис. 14, б), в то время как в долгосрочном периоде (при сдвиге LRAS) увеличивается потенциальный ВВП (Y*), т.е. производственные возможности экономики (рис. 14, в).

). Отличие состоит в том, что в краткосрочном периоде (при сдвиге SRAS) растет величина фактического ВВП (рис. 14, а и рис. 14, б), в то время как в долгосрочном периоде (при сдвиге LRAS) увеличивается потенциальный ВВП (Y*), т.е. производственные возможности экономики (рис. 14, в).

Рисунок 14. Последствия роста совокупного предложения в модели "AD-AS"

Рассмотрим экономический механизм изменения равновесия в модели «AD – AS» в краткосрочном и долгосрочном периодах (рис. 15). Предположим, что экономика первоначально находится в состоянии краткосрочного и долгосрочного равновесия (точка А), где пересекаются все три кривые: AD, SRAS и LRAS. Если увеличивается совокупный спрос, то кривая AD сдвигается вправо до  (рис. 15, а). Рост совокупного спроса ведет к тому, что предприниматели начинают распродавать запасы и увеличивать производство, привлекая дополнительные ресурсы, и экономика попадает в точку В, где фактический объем производства (

(рис. 15, а). Рост совокупного спроса ведет к тому, что предприниматели начинают распродавать запасы и увеличивать производство, привлекая дополнительные ресурсы, и экономика попадает в точку В, где фактический объем производства (  ) превышает потенциальный ВВП (Y*). Точка В является точкой краткосрочного равновесия (пересечение кривой совокупного спроса с кривой краткосрочного совокупного предложения).

) превышает потенциальный ВВП (Y*). Точка В является точкой краткосрочного равновесия (пересечение кривой совокупного спроса с кривой краткосрочного совокупного предложения).

Рисунок 15. Переход от краткосрочного к долгосрочному равновесию

Привлечение дополнительных ресурсов (сверх уровня полной занятости) требует дополнительных расходов, поэтому издержки фирм растут и совокупное предложение сокращается (кривая SRAS постепенно сдвигается вверх до  ), в результате чего растет уровень цен (от

), в результате чего растет уровень цен (от  до

до  ) и величина совокупного спроса снижается до Y*. Экономика возвращается на долгосрочную кривую совокупного предложения (точка С), но при более высоком по сравнению с первоначальным уровне цен. Точка С (как и точка А) – это точка долгосрочного равновесия (пересечение кривой совокупного спроса с кривой долгосрочного совокупного предложения). Поэтому следует отличать равновесный ВВП и потенциальный ВВП. На нашем графике равновесный ВВП соответствует всем трем точкам: А, В и С, в то время как потенциальный ВВП соответствует только точкам А и С, когда экономика находится в состоянии долгосрочного равновесия. В точке В устанавливается фактический ВВП, т.е. равновесный ВВП в краткосрочном периоде.

) и величина совокупного спроса снижается до Y*. Экономика возвращается на долгосрочную кривую совокупного предложения (точка С), но при более высоком по сравнению с первоначальным уровне цен. Точка С (как и точка А) – это точка долгосрочного равновесия (пересечение кривой совокупного спроса с кривой долгосрочного совокупного предложения). Поэтому следует отличать равновесный ВВП и потенциальный ВВП. На нашем графике равновесный ВВП соответствует всем трем точкам: А, В и С, в то время как потенциальный ВВП соответствует только точкам А и С, когда экономика находится в состоянии долгосрочного равновесия. В точке В устанавливается фактический ВВП, т.е. равновесный ВВП в краткосрочном периоде.

Аналогично можно рассмотреть установление долгосрочного и краткосрочного равновесия в экономике, если кривая AS имеет положительный наклон (рис. 15, б). Отличие здесь состоит в том, что при обосновании перехода экономики из точки А в точку В нужно иметь в виду, что при росте совокупного спроса фирмы не только распродают запасы и увеличивают объем производства (что до некоторых пор возможно без повышения цен на ресурсы), но и повышают цены на свою продукцию. Поэтому сначала экономика движется вдоль кривой SRAS, так как действует только ценовой фактор и растет величина совокупного предложения. В результате экономика попадает в точку краткосрочного равновесия (точка В), которой соответствует не только более высокий, чем в точке А, объем выпуска (  ), но и более высокий уровень цен (

), но и более высокий уровень цен (  ). Поскольку цены на ресурсы не изменились, а уровень цен вырос, реальные доходы сократились. Собственники экономических ресурсов начинают требовать повышения цен на ресурсы (например, номинальной заработной платы), что ведет к росту издержек (воздействию неценового фактора) и сокращению совокупного предложения (сдвиг влево вверх кривой SRAS), что ведет к еще большему росту уровня цен (от

). Поскольку цены на ресурсы не изменились, а уровень цен вырос, реальные доходы сократились. Собственники экономических ресурсов начинают требовать повышения цен на ресурсы (например, номинальной заработной платы), что ведет к росту издержек (воздействию неценового фактора) и сокращению совокупного предложения (сдвиг влево вверх кривой SRAS), что ведет к еще большему росту уровня цен (от  до

до  ). В результате экономика попадает в точку С, соответствующую долгосрочному равновесию и потенциальному ВВП.

). В результате экономика попадает в точку С, соответствующую долгосрочному равновесию и потенциальному ВВП.

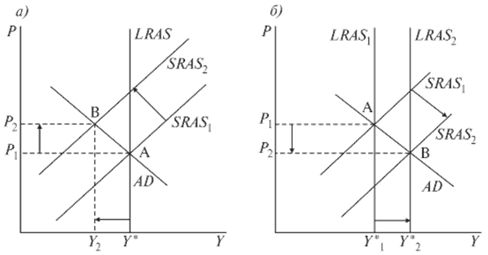

Шоки совокупного спроса и совокупного предложения

Шок – это неожиданное резкое изменение или совокупного спроса, или совокупного предложения. Различают позитивные шоки (неожиданное резкое увеличение) и негативные шоки (неожиданное резкое сокращение). Позитивные шоки совокупного спроса сдвигают кривую AD вправо, позитивные шоки совокупного предложения сдвигают кривую AS вниз (вниз и вправо). Негативные шоки совокупного спроса сдвигают кривую AD влево, а негативные шоки совокупного предложения сдвигаю кривую AS вверх (влево вверх).

Причины позитивных шоков совокупного спроса: резкое непредвиденное увеличение предложения денег или неожиданное резкое увеличение любого из компонентов совокупных расходов (потребительские, инвестиционные и др.).

В краткосрочном периоде появляется инфляционный разрыв выпуска (когда фактический ВВП превышает потенциальный).

Причины негативного шока совокупного спроса: или неожиданное сокращение денег, или сокращение совокупных расходов. В краткосрочном периоде это ведет к уменьшению объема выпуска и означает переход экономики из точки А в точку В – точку краткосрочного равновесия (снижение совокупного спроса, т.е. совокупных расходов, обусловливает увеличение запасов фирм, затоваривание, невозможность продать произведенную продукцию, что служит причиной свертывания производства). Появляется рецессионный разрыв выпуска.

Рисунок 16. Негативный шок совокупного спроса

Рецессионный разрыв выпуска – это ситуация, когда фактический ВВП меньше потенциального (  < Y*). В условиях совершенной конкуренции предприниматели начнут снижать цены на свою продукцию, уровень цен снизится (от

< Y*). В условиях совершенной конкуренции предприниматели начнут снижать цены на свою продукцию, уровень цен снизится (от  до

до  ), т. е. произойдет дефляция (в экономической литературе поэтому можно встретить понятие дефляционного разрыва), величина совокупного спроса увеличится (движение вдоль кривой AD), и экономика попадет в точку С – точку долгосрочного равновесия, где объем производства равен потенциальному.

), т. е. произойдет дефляция (в экономической литературе поэтому можно встретить понятие дефляционного разрыва), величина совокупного спроса увеличится (движение вдоль кривой AD), и экономика попадет в точку С – точку долгосрочного равновесия, где объем производства равен потенциальному.

В макроэкономике под эффектами храповика понимается тот факт, что цены легко повышаются, но их практически невозможно снизить, что связано с жесткостью номинальной ставки заработной платы.

Негативные шоки совокупного предложения – это ценовые шоки. Причины: рост цен на сырьевые ресурсы, борьба профсоюзов за повышение номинальной ставки, экологические меры государства, стихийные бедствия. Негативный шок совокупного предложения влияет на экономику только в краткосрочном периоде, поскольку, как правило, правительство принимает меры, стимулирующие совокупное предложение, с тем чтобы не допустить сокращения производственного потенциала страны, т.е. сокращения ВВП в долгосрочном периоде (потенциального ВВП).

Резкий рост цен на нефть и другие энергоносители увеличил издержки и привел к сокращению совокупного предложения в краткосрочном периоде (сдвиг кривой SRAS влево вверх до  ). В результате одновременно произошли серьезный спад производства, т.е. рецессия, или стагнация (ВВП сократился от Y* до

). В результате одновременно произошли серьезный спад производства, т.е. рецессия, или стагнация (ВВП сократился от Y* до  и находился на этом низком уровне в течение достаточно продолжительного времени), и рост уровня цен (от

и находился на этом низком уровне в течение достаточно продолжительного времени), и рост уровня цен (от  до

до  ), т.е. инфляция (точка В на рис. 17, а). Эта ситуация в экономической литературе получила название «стагфляция» (от слияния слов «стагнация» и «инфляция»). Правительства развитых стран, опасаясь сокращения экономического потенциала из-за высокой безработицы, сделали все возможное, чтобы увеличить совокупное предложение (вернуть обратно кривую SRAS, обеспечив рост ВВП и снижение инфляции). Если же правительство не предпринимает никаких мер, то говорят, что оно приспосабливается к шоку, уповая на то, что совокупное предложение постепенно будет увеличиваться и экономика сама с помощью рыночного механизма преодолеет последствия негативного шока предложения и вернется в первоначальное положение (из точки В в точку А на рис. 17, а).

), т.е. инфляция (точка В на рис. 17, а). Эта ситуация в экономической литературе получила название «стагфляция» (от слияния слов «стагнация» и «инфляция»). Правительства развитых стран, опасаясь сокращения экономического потенциала из-за высокой безработицы, сделали все возможное, чтобы увеличить совокупное предложение (вернуть обратно кривую SRAS, обеспечив рост ВВП и снижение инфляции). Если же правительство не предпринимает никаких мер, то говорят, что оно приспосабливается к шоку, уповая на то, что совокупное предложение постепенно будет увеличиваться и экономика сама с помощью рыночного механизма преодолеет последствия негативного шока предложения и вернется в первоначальное положение (из точки В в точку А на рис. 17, а).

Рисунок 17. Шоки совокупного предложения: негативный (а) и позитивный (б)

Позитивный шок совокупного предложения – это технологический шок, т.к. это связано с научно-технологическим прогрессом. Технологические изменения обусловливают рост производительности ресурсов, являющийся одним из важнейших факторов увеличения совокупного предложения. Появление технологических нововведений ведет сначала к росту краткосрочного совокупного предложения (кривая  сдвигается вправо вниз до

сдвигается вправо вниз до  ). Объем выпуска в краткосрочном периоде увеличивается до Y*2, а уровень цен снижается до

). Объем выпуска в краткосрочном периоде увеличивается до Y*2, а уровень цен снижается до  . Но поскольку изменения в технологии увеличивают производственные возможности экономики, то происходит сдвиг вправо долгосрочной кривой совокупного предложения. Поэтому точка В становится также точкой долгосрочного равновесия. Увеличивается потенциальный ВВП (от Y*1 до Y*2). В экономике происходит экономический рост.

. Но поскольку изменения в технологии увеличивают производственные возможности экономики, то происходит сдвиг вправо долгосрочной кривой совокупного предложения. Поэтому точка В становится также точкой долгосрочного равновесия. Увеличивается потенциальный ВВП (от Y*1 до Y*2). В экономике происходит экономический рост.

Потребление и сбережения. Функции потребления и сбережения

Совокупный спрос (Y), стимулировать который предлагается в рамках кейнсианского подхода, состоит из спроса на потребительские товары (С), на инвестиции (I), правительственных расходов (G) и чистого экспорта (Хn):

Y = C + I + G + Xn.

Согласно классической концепции, уровень совокупных расходов, определяемый совокупным доходом, всегда достаточен для закупки продукции, произведенной в условиях полной занятости. Кейнсианский подход, поставив под сомнение данное утверждение, исходит из того, что объем спроса отдельных экономических субъектов формируется под воздействием разных побудительных мотивов, включая психологические факторы.

Потребление представляет собой сумму денежных средств, которая тратится на приобретение материальных благ и услуг, используемых для удовлетворения материальных и духовных потребностей людей.

Модели потребительского поведения:

ü Схемы Э.Энгеля

ü Концепция Дж.М.Кейнса

ü Модель межвременного потребительского выбора И.Фишера

ü Теория «жизненного цикла» Ф.Модильяни

ü Теория перманентного дохода М.Фридмена

Сбережения представляют собой часть располагаемого национального дохода, которая не была использована домашними хозяйствами на потребление и является приращением их богатства.

Факторы, определяющие динамику потребления и сбережения:

ü Доход домашних хозяйств

ü Богатство

ü Уровень цен

ü Экономические ожидания

ü Величина потребительской задолженности

ü Уровень налогообложения

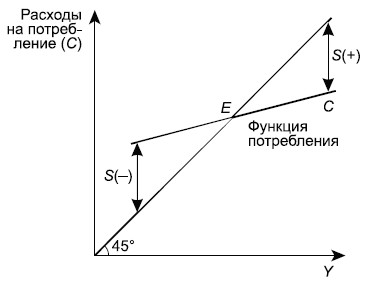

Функция потребления:

Функции потребления и сбережения:

1. Потребление (C) как функция дохода (Y): C = f(Y);

2. Сбережения (S) = Y – C = Y – f(Y);

Рисунок 18. Функция потребления

Функция потребления показывает зависимость потребления от располагаемого дохода. Если бы весь доход шел на потребление, то ситуация характеризовалась бы прямой под углом 45° в координатах "доходы - расходы". В реальной жизни этого не происходит. Опираясь на логику здравого смысла, мы легко спрогнозируем, что потребитель тратит полностью весь располагаемый доход тогда, когда доход равен «прожиточному минимуму» (точка Е на рис. 18).

Рост дохода за пределы указанной величины позволит не только увеличить потребление, но и сберегать часть дохода (S). Уменьшение дохода ведет к тому, что приходится расходовать сбережения предыдущих периодов (отрицательные сбережения).

Графическая интерпретация функции сбережения, т.е. сбережения от располагаемого дохода, представляет собой как бы зеркальное отражение функции потребления (рис. 18). Построенная в координатах «сбережения – доход», она наглядно демонстрирует описанные выше ситуации в потребительском поведении, возникающие при изменении дохода - нулевое (точка Е), отрицательное (слева от точки Е) и положительное (справа от точки Е) сбережения (рис. 19).

Рисунок 19. Функция сбережения

Склонность к потреблению и сбережению:

Для того чтобы выяснить, от чего зависит угол наклона функций потребления и сбережения, необходимо ознакомиться с показателями, характеризующими тенденции изменения потребления и сбережения по мере роста доходов. Это так называемые склонность к потреблению и к сбережению. Названные понятия введены Дж. М. Кейнсом.

1. Средняя склонность к потреблению показывает, какая часть располагаемого дохода используется на потребление:

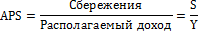

2. Средняя склонность к сбережению показывает, какая часть располагаемого дохода используется на сбережения:

По мере роста располагаемого дохода доля дохода, направленная на потребление, уменьшается, т.е. АРС уменьшается, а APS, напротив, увеличивается, что отражает ситуацию увеличения сбережений у потребителей по мере роста дохода - богатые люди имеют больше возможности сберегать, чем бедные. Однако такая тенденция наблюдается в краткосрочном периоде. В долгосрочном плане APC и APS, как правило, стабилизируются, отражая относительную устойчивость потребительского поведения при отсутствии "форс-мажорных" обстоятельств.

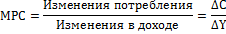

Предельная склонность к потреблению и сбережению:

Но возникает вопрос, что происходит с потреблением и сбережением, когда изменяется доход. Для ответа на него используются показатели, характеризующие реакцию потребителя на изменение дохода.

1. Предельная склонность к потреблению показывает, какая часть прироста дохода (  Y) используется на прирост потребления (

Y) используется на прирост потребления (  С) или какова доля прироста расходов на потребление при любом изменении располагаемого дохода.

С) или какова доля прироста расходов на потребление при любом изменении располагаемого дохода.

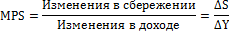

2. Предельная склонность к сбережению показывает, какая часть прироста дохода (  Y) используется на прирост сбережения (

Y) используется на прирост сбережения (  S) или какова доля прироста расходов на сбережения при любом изменении располагаемого дохода.

S) или какова доля прироста расходов на сбережения при любом изменении располагаемого дохода.

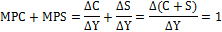

3. Сумма предельной склонности к потреблению (МРС) и предельной склонности к сбережению (MPS) для любого изменения дохода всегда равна единице:

Это дает возможность выражать один показатель посредством другого: MPC + MPS = 1, или MPS = 1 – MPC.

Показатели предельной склонности к сбережению (MPS) и предельной склонности к потреблению (MPC) не менее значимы при анализе макроэкономического равновесия, чем предельные величины в микроэкономике, в которой маржинализм стал основным методом анализа.

1. Функция потребления:

C = c + MPC (Y – T), где

c – автономное потребление, величина которого не зависит от размеров дохода;

MPC – предельная склонность к потреблению;

Y – доход;

T – налоговые отчисления.

2. Функция сбережения:

S = s + MPS (Y – T), где

s – автономные сбережения;

MPS – предельная склонность к сбережению.

Если рассматривать функции потребления и сбережения как непрерывно дифференцируемые, то MPC и MPS есть не что иное, как производные этих функций (  С/

С/  Y;

Y;  S/

S/  Y). Данные показатели и будут определять крутизну (tg угла наклона) функций потребления и сбережения (cм. рис. 18, 19).

Y). Данные показатели и будут определять крутизну (tg угла наклона) функций потребления и сбережения (cм. рис. 18, 19).

Инвестиции

Инвестиционные расходы – это денежные вложения, увеличивающие объем инвестиционных (производительных) товаров.

Инвестиционные расходы могут быть направлены как на увеличение объема капитала предприятия, так и на сохранение этого объема на прежнем уровне. Соответственно принято различать чистые инвестиции (инвестиции нетто), которые равны увеличению объема капитала, обеспечивающему прирост производства, и валовые инвестиции (инвестиции брутто), равные чистым инвестициям плюс расходы на замещение старого капитала (амортизация).

Инвестиционные расходы, как правило, составляют около 20% от общего объема совокупного спроса, т.е. значительно меньше расходов на потребление. Однако, поскольку от их размера зависят колебания деловой активности не только в текущем периоде, но и темпы экономического роста в будущем, значение инвестиций трудно переоценить.

Различают следующие направления вложений инвестиционных средств:

ü производственные инвестиции (оборудование, здания, сооружения);

ü инвестиции в товарно-материальные запасы (ТМЗ) (незавершенное производство, сырье, материалы, готовые изделия);

ü инвестиции в жилищное строительство.

Следует различать автономные инвестиции, определяемые внешними факторами, их величина не зависит от национального дохода, и стимулируемые (производные, индуцированные) инвестиции, величина которых зависит от колебаний совокупного дохода (Y).

Зависимость инвестиций от совокупного дохода можно представить графически (рис. 20).

Рисунок 20. Функция инвестиций

Объясняется такая зависимость тем, что рост ВВП ведет к увеличению предпринимательской прибыли и появлению стимулируемых инвестиций.

Теоретические модели инвестиций:

ü Неоклассическая концепция, связывающая уровень инвестиций с предельным продуктом капитала, ставкой процента и правилами налогообложения;

ü Кейнсианская концепция, в которой формирование инвестиционного спроса обусловлено оценкой инвестиционных процентов на основе дисконтирования, исходя из критерия доходности на вложенный капитал;

ü Модели инвестиций в жилищное строительство;

ü q-теория Дж.Тобина, связывающая объемы инвестиций с колебаниями на рынке ценных бумаг;

ü Теории, основанные на рационировании кредита, и пр.

Инвестиционные расходы отличает изменчивость и динамичность.

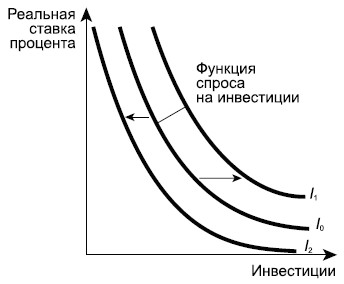

Функция инвестиционного спроса отражает зависимость объема инвестиций от ставки процента (рис. 21), которую инвестор сопоставляет с ожидаемой нормой прибыли. Кривая показывает динамику объема инвестиций при изменении ставки процента.

Рисунок 21. Изменение инвестиционного спроса

На рисунке 21 видно, что между ставкой процента и объемом требуемых инвестиций существует обратная связь.

Реальную ставку процента и ожидаемую норму прибыли можно отнести к основным факторам, влияющим на объем инвестиций. Изменение этих факторов графически означает движение вдоль кривой инвестиционного спроса (вверх - вниз).

Факторы, определяющие динамику инвестиций:

ü Ожидаемая норма чистой прибыли;

ü Реальная ставка процента;

ü Уровень налогообложения;

ü Изменения в технологии производства;

ü Наличный основной капитал;

ü Экономические ожидания;

ü Динамика совокупного дохода.

Функция инвестиций:

, где

, где

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|