- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

Кровь как дар

Кровь как дар

Если Первая мировая война способствовала исследовательскому интересу к группам крови, то Вторая мировая и ее последствия — в первую очередь создание атомной энергии и ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки — подстегнули изучение пересадки костного мозга. Предпосылкой стало понимание функции костного мозга как органа кроветворения: если телу пациента нужна не просто временная поддержка, а постоянное сопровождение — например, при заболеваниях крови, — то логично попробовать пересадить орган, прямо ответственный за производство крови. Знания о системах крови и многочисленные случаи осложнений привели к предположению, что пересаживать можно только костный мозг от близкого родственника, лучше всего — генетически идентичного реципиенту. Все предыдущие попытки пересадки костного мозга заканчивались смертью больных от инфекций или иммунных реакций, позже получивших название РТПХ — реакция «трансплантат против хозяина», когда клетки реципиента вступают в иммунный конфликт с клетками донора и начинают воевать друг с другом. В 1956 году в Нью-Йорке врач Эдвард Донналл Томас провел пересадку костного мозга пациенту, умирающему от лейкемии: больному повезло иметь здорового близнеца.

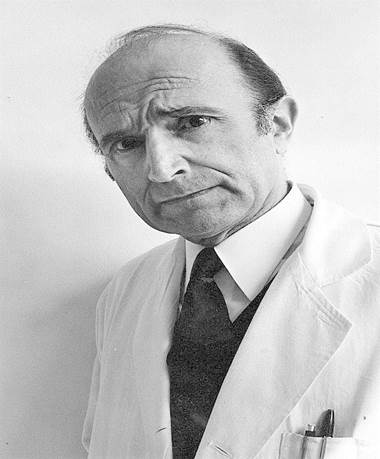

Жорж Мате Wikimedia Commons

Жорж Мате Wikimedia Commons

Два года спустя другой врач, французский иммунолог Жорж Мате, предложил пересадку костного мозга от неродственного донора. Опыты на животных помогли понять, что для успешной пересадки реципиента следует облучить, чтобы нейтрализовать его иммунную систему. Поэтому с этических позиций единственным шансом были пациенты, уже страдавшие от радиационного облучения, и такой шанс появился: в ноябре 1958 года в парижскую больницу Кюри после несчастного случая в сербском институте ядерной физики в Винче попали четыре физика с облучением в 600 бэр. Решившись на неродственную пересадку, Мате поместил пациентов в стерильные боксы, чтобы обезопасить их от инфекций.

Последующие исследования клеток костного мозга позволили не только понять природу иммунного конфликта, но и разделить трансплантацию и кровное родство в узкомедицинском смысле. Современные национальные и международные регистры доноров костного мозга насчитывают в общей сложности больше 28 миллионов человек. Они работают поверх семейных связей, границ и территорий — и создают новый тип родства, когда донор с одного края света и реципиент с другого оказываются объединены не только набором белков на поверхности клеток, но и отношениями дарения.

Источники

- Михель Д. В. Переливание крови: Советская Россия и Запад (1918–1941).

Отечественные записки. Т. 1. 2006.

- Михель Д. В. Переливание крови в России, 1900–1940.

Вопросы истории естествознания и техники. Т. 2. 2006.

- Фулье А. Психология французского народа.

СПб., 1899

- Boaz R. E. The Search for «Aryan Blood»: Seroanthropology in Weimar and National Socialist Germany.

Kent State University, 2009

- Bynum C. W. Wonderful Blood: Theology and Practice in Late Medieval Northern Germany and Beyond.

Philadelphia, 2007.

- Hudson N. From «Nation» to «Race»: The Origin of Racial Classification in Eighteenth-Century Thought.

Eighteenth-Century Studies. Vol. 29. No. 3. 1996.

- Maluf N. S. R. History of Blood Transfusion.

Journal of the History of Medicine and Allied Sciences. Vol. 9. No. 1. 1954.

- Mazumdar P. M. H. Blood and Soil: The Serology of the Aryan Racial State.

Bulletin of the History of Medicine. Vol. 64. No. 2. 1990.

- McMullen E. T. Anatomy of a Physiological Discovery: William Harvey and the Circulation of the Blood.

Journal of the Royal Society of Medicine. Vol. 88. No. 9. 1995.

- Mourant A. E. Blood Relations: Blood Groups and Anthropology.

Oxford; New York, 1983.

- Polsky A. D. Blood, Race, and National Identity: Scientific and Popular Discourses.

Journal of Medical Humanities. Vol. 23. No. 3–4. 2002.

- Schneider W. H. The History of Research on Blood Group Genetics: Initial Discovery and Diffusion.

History and Philosophy of the Life Sciences. Vol. 18. No. 3. 1996.

- Vaskilampi T., Hänninen O. Cupping as an Indigenous Treatment of Pain Syndromes in the Finnish Cultural and Social Context.

Social Science & Medicine. Vol. 16. No. 21. 1982.

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|