- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

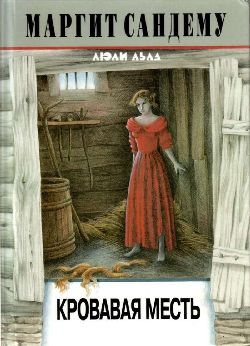

Маргит Сандему 1 страница

Маргит Сандему

Кровавая месть

Люди Льда – 11

OCR Igor Serafimov & Spellchek Ирина http: //www. oldmaglib. com/

«Кровавая месть»: Сирин; Москва; 1996

ISBN 5—300—00520—7

Оригинал: Margit Sandemo, “Blodhevn”

Перевод: О. Дурова

Аннотация

Несчастная любовь Виллему привела к тому, что она оказалась свидетельницей убийства одного из сыновей богатого бонда Воллера, который во что бы то ни стало решил отомстить несносной девчонке…

И Виллему пришлось просить помощи у одного из своих родственников, Доминика Линда. Однако когда Доминик приехал в Гростенсхольм, Виллему бесследно исчезла…

Маргит Сандему

Кровавая месть

Давным‑ давно, много сотен лет тому назад Тенгель Злой отправился в безлюдные места, чтобы продать душу Сатане.

С него начался род Людей Льда.

Тенгелю было обещано, что ему будет сопутствовать удача, но за это один из его потомков в каждом поколении обязан служить дьяволу и творить зло. Признаком таких людей будут желтые кошачьи глаза. И все они будут иметь колдовскую силу.

И однажды родится тот, кто будет наделен сверхъестественной силой. Такой в мире никогда не было.

Проклятие будет висеть над родом до тех пор, пока не найдут места, где Тенгель Злой зарыл горшок, в котором варил колдовское зелье, вызвавшее Князя Тьмы.

Так говорит легенда.

Правда это или нет — никто не знает.

Но в 1500‑ х годах в роду Людей Льда родился человек, отмеченный проклятием, который пытался творить добро вместо зла, за что получил прозвище Тенгель Добрый.

В саге рассказывается о его семье, главным образом о женщинах его рода.

Первые полгода после возвращения домой из Тубренна Виллему была Несчастна — с большой буквы. С ее лица не сходило выражение самоуглубленности, кричащее всем и каждому: «Смотри, как я страдаю! »

И вряд ли у кого‑ то было столь же подавленное и унылое настроение, как у Виллему.

Прав был Никлас: ее верная любовь к мертвому Эльдару Свартскугену была не столько сердечным порывом, сколько упрямством. Но Виллему не сознавалась себе в этом. Она просто ничего не замечала вокруг себя. Зловещие слухи о том, что Эльдар — отец нескольких детей и убийца молоденькой девушки… нет, разве в это можно было поверить? У нее остались о нем лишь приятные воспоминания. Все плохое она напрочь забыла. Она вспоминала лишь те редкие случаи, когда он проявлял несвойственные ему мягкость и человечность. В ее памяти он остался преследуемым всеми ангелом. И она мысленно возвращалась — снова и снова — к прекрасной сцене его смерти, когда он признался ей в своей тайной любви.

И хотя она ни с кем не говорила об Эльдаре, скрывая воспоминания о нем, Габриэлла и Калеб находили ее совершенно несносной. Им не хотелось, чтобы их дочь ходила, грустно склонив голову, с мукой во взгляде, со слезами на глазах, с такой терпеливо‑ страдальческой улыбкой, словно они не в состоянии были понять ее. Им хотелось снова видеть свою здоровую, жизнерадостную, немного взбалмошную Виллему, которую они так часто бранили и так горячо любили.

Она была послушной и покорной, чего раньше за ней не водилось. Зато с несчастными существами, которых они с Эльдаром нашли в подвале в Тубренне, она вела себя просто поразительно. Все эти восемь бедолаг прекрасно уживались вместе, считая для себя за честь выполнять любую работу в Элистранде, Гростенсхольме и на Липовой аллее. Маттиасу же они доставляли много хлопот: он не считал нужным перевоспитывать их, полагая, что это повлечет за собой ломку их личной жизни. Впрочем, никаких скандалов там не происходило: эти люди были надежно защищены во всех трех усадьбах от глупости, презрения и ненависти окружающих. Ведь любой человек выражает свою неприязнь к ненормальному и ненавидит его только потому, что чего‑ то не понимает. И за всем этим стоит страх и агрессивность. Тем не менее, всем восьмерым жилось хорошо, они ладили между собой. Сначала окружающие шептались, что Люди Льда используют дешевую рабочую силу слабоумных, но когда стала известна вся история, сплетни прекратились. Со своими внутренними проблемами эти восемь человек справиться не могли. Когда у кого‑ то из них начинались кошмары, связанные с Тубренном, когда кто‑ то переживал галлюцинации о возвращении в страшный подвал, где их избивали кнутом, тогда посылали за Виллему. Она приходила, утешала и успокаивала их.

Тут она была незаменимой. Хотя Никласа и Маттиаса они тоже любили и приходили к ним со своими подлинными и мнимыми проблемами. Но Виллему понимала их лучше: она видела своими глазами их убожество и униженность в Тубренне.

Но Калеб был озабочен: прислуга из Элистранда без конца рассказывала об удивительных вещах, творившихся в усадьбе. Создавалось впечатление, что за домом велось наблюдение. Многие видели загадочные фигуры, которые исчезали, если к ним приближались. Кто‑ то постоянно спрашивал о Виллему: где она находится, почему никогда не выходит из дому?

О Виллему?

Калеб пытался говорить об этом с дочерью, но она не понимала, о чем идет речь. Ведь она так и не узнала о том, куда делись те четверо, которые убили Эльдара Свартскугена — она считала, что он был убит в уличной схватке, как бунтовщик. Она не знала о яростной решимости помещика из Воллера отыскать девушку из Элистранда: ведь его сын, его единственный сын Монс был убит Эльдаром и Виллему. За это следовало отомстить. С Эльдаром было покончено… теперь оставалось разобраться с ней.

Нет, Виллему понятия не имела о том, что за Элистрандом наблюдают, что кто‑ то спрашивает о ней. «Что у тебя за такие тайные поклонники, Виллему? » — с улыбкой говорила Габриэлла. Но у девушки на лице сразу же появлялось выражение глубокой меланхолии и скорби, и она тихо уходила в свою комнату. Ее кровать пока еще не была украшена надписями, например, такой: «Здесь спит счастливейший в мире человек! » Как она могла быть такой глупой, чтобы придумать подобную надпись? Нет, лучше всего было высказывание Доминика: «Любовь превыше всего! » — но она не могла заставить себя нацарапать эти слова.

С наступлением лета Калебу настолько осточертели ребяческие выходки его дочери, что он выставил ее за дверь.

— Бабушка Сигбритт совсем не ходит. Мы посылаем ей через день кринку молока и немного еды. Теперь это твоя обязанность, Виллему.

Страдальчески вздохнув, дочь подчинилась.

Вообще‑ то говоря, было чертовски здорово погулять в такое чудесное лето. Она просто не хотела замечать этого, сама создавала себе всяческие трудности.

И когда она отправилась туда в четвертый раз, случилось нечто непредвиденное.

Был жаркий день, самый разгар лета, она медленно брела по сочной траве на опушке леса, возвращаясь из старой усадьбы. Деревянная кринка стукалась об ее ногу, доставая до самой травы. Фиолетово‑ голубые цветы мышиного горошка тянулись к свету, в тени, поддеревьями, росли маленькие, скромные лиловые колокольчики… И Виллему вдруг почувствовала себя такой одинокой среди всей этой красоты. Того, с кем она мечтала разделить все радости жизни, теперь не было с ней. Теперь он лежал в сырой земле, вдали от нее, среди равнин Ромерике.

Тропинка, по которой она шла, становилась все уже и уже, деревья с обеих сторон росли почти вплотную друг к другу.

Внезапно она остановилась как вкопанная: она услышала позади себя стук лошадиных копыт. Одетый в черное всадник скакал галопом на крупном, тяжеловесном коне, не делая ни малейших попыток остановиться.

Виллему стояла как оглушенная. «Остановись же, — думала она, — разве ты не видишь меня? »

Разумеется, он видел ее! Лицо его закрывала повязка, так что под шляпой видны были лишь глаза — и эти глаза злобно уставились на нее. Время от времени он пришпоривал коня, чтобы тот скакал быстрее.

Наконец Виллему оправилась от испуга и побежала, словно безумная, по тропинке, видя, что та все время сужается, чувствуя, что ей некуда деться… И, уже услышав за спиной ржанье коня, она метнулась в сторону и побежала среди тесно стоящих деревьев, закрывая глаза от хлещущих по лицу веток. Вся исцарапанная, она прислушалась и поняла, что всадник остановился. Он не полез за ней в заросли — там он не мог повернуться, а тем более преследовать ее.

Виллему была уже довольно далеко от тропинки, забравшись в непроходимую чащу — она продиралась через кустарник, густой подлесок, бежала наугад по заболоченным местам, осмеливаясь открыть глаза лишь на несколько секунд. Ее ноги были в крови — но всадник все еще мог догнать ее. Он был таким огромным и тяжелым, ему ничего не стоило скакать напролом по этой чаще.

Виллему совершенно выбилась из сил, она просто задыхалась, перелезая через огромные валуны, ползала на четвереньках, поднималась и снова бежала, бежала…

Наконец впереди показался просвет — и она увидела Гростенсхольм, совсем рядом.

Только теперь она осмелилась оглянуться: на лугу, где должен был теперь быть всадник, никого не было.

Полумертвая от усталости, исцарапанная в кровь, со спутанными волосами, в которых застряла листва и тонкие сломанные ветки, она вошла, шатаясь, в дом, остановилась в прихожей, чтобы перевести дух и немного привести себя в порядок.

Ее приход остался незамеченным, и это обидело ее, несмотря на испуг, потому что никогда до этого ей не удавалось изобразить такое драматическое появление.

Из гостиной доносились раздраженные голоса — было ясно, что никому не было до нее дела, всем хватило и своих переживаний.

Она стояла в нерешительности, когда дверь внезапно распахнулась и навстречу ей вышла заплаканная Ирмелин: она прошла мимо, даже не заметив ее, и поднялась по лестнице.

Обычно в Гростенсхольме никто не повышал голоса. Маттиас и Хильда были умиротворенными существами.

Виллему осторожно вошла в гостиную, в которой теперь воцарилась глубокая тишина.

Там был Никлас. Лицо его пылало, рот был упрямо сжат.

Стоило ей войти, как все обернулись к ней: в гостиной были Маттиас и Хильда.

— Простите, если я не вовремя…

— Но почему у тебя такой вид, Виллему? — спросил Маттиас. — С тобой что‑ нибудь случилось?

Теперь было не время для излияний, у них самих были проблемы.

— Нет, ничего. Я просто упала и скатилась с пригорка… Но почему вы все так взволнованы? Что‑ нибудь случилось?

Родители Ирмелин переглянулись.

— Рано или поздно ты все равно узнаешь об этом, — сказал Маттиас, и его всегда ласковый взгляд был теперь печальным. — Никлас просит руки Ирмелин. И мы вынуждены, к сожалению, отказать ему.

Мысли беспорядочно закружились в голове Виллему.

— Никлас и Ирмелин? Они думают… пожениться? Я не знала, что они…

— Нет, — с неожиданной резкостью произнес Никлас. — Ты и не могла ничего заметить. Ты была слишком занята собой. Мы вместе уже несколько лет, да будет тебе известно.

— Я… я… — заикаясь произнесла она.

— У Виллему свои проблемы, — сказала Хильда, чтобы как‑ то сгладить резкость его слов.

— Да, я это знаю, — фыркнул Никлас, — они из нее так и лезут наружу!

Она не стала ему перечить, понимая, что он по‑ своему прав.

— Но почему они не могут пожениться?

Маттиас вздохнул.

— Не могут. По той простой причине, что они родственники.

— Я так не думаю, — глубокомысленно заметила Виллему.

— Но это так, — ответил Маттиас. — Я знаю, что мой отец был однажды в той же самой роли, что и Никлас: он хотел жениться на дочери Суль, Сунниве. Тенгель был в ярости и отказал ему. Но было слишком поздно. Они уже поженились. И Суннива родила «меченого» ребенка, Колгрима, а сама умерла в родах.

— Но ведь они находились в гораздо более близком родстве, чем Никлас и Ирмелин.

— Да, они были ближе на одно колено: они были троюродными братом и сестрой, а у наших — родство в четвертом колене. Разумеется, Таральд и Суннива были ближе по крови: внук Тенгеля и дочь Суль. Но все‑ таки, Виллему! Мы не решимся на это!

— Но мне кажется это несправедливым! — воскликнула Виллему. — Они так подходят друг другу!

— Таральд и Суннива тоже подходили друг другу — и все получилось хуже некуда! Нет, мы должны отказать, при всем нашем добром отношении к Никласу.

Как слепа она была! Ей давно пора было догадаться обо всем! Еще в тот раз, в тот давно забытый день, когда она попросила Никласа в шутку поцеловать ее, уже тогда ей следовало бы понять, куда его тянет.

Ревность? Неужели это с ее стороны ревность? Нет, ничего подобного. Она никогда не была влюблена в Никласа. Она всегда обращала внимание на его элегантность, но никаких особых чувств к нему не питала. Он же был ее родственником! Она относилась к нему как к брату, кузену, другу детства.

— Я уверена, что твои родители согласятся с нами, — сочувственно сказал Маттиас раздраженному и униженному Никласу. — Нам нужно поговорить с ними, мы все вместе решим, что делать.

— Можно мне подняться к Ирмелин?

Ее родители замялись.

— Думаю, можно, но… не делай опрометчивых поступков, Никлас!

Он кивнул, плотно сжав рот, и вышел из гостиной.

Маттиас провел рукой по глазам. Их с Хильдой оглушила эта новость.

— Значит, ты пришла, Виллему… — рассеянно произнес он, — у тебя такой испуганный вид! Не посмотреть ли нам твои болячки?

— Не стоит, это не опасно, мне просто нужно смыть грязь. А это я могу сделать и дома. Но если мама увидит меня в таком разукрашенном виде, то…

— Да, конечно, оставайся здесь, — с обычным своим дружелюбием сказала Хильда, хотя было видно, что мысли ее далеко.

Начиная с этого дня, Виллему во многом переменилась. Она стала тихой и задумчивой, она вздрагивала, если родители нарушали ход ее мыслей, зовя ее к столу или спрашивая о чем‑ то в гостиной.

У Виллему начался период плодотворного самопознания.

И недели через две она закрылась в своей комнате и написала письмо Доминику.

«Дорогой друг!

Ты будешь, наверное, удивлен, получив от меня письмо, ведь до этого я никогда тебе не писала.

Дело в том, что я чувствую себя совершенно растерянной, мне не с кем поговорить. Вокруг меня происходит так много всяких событий, но я чувствую себя так, словно нахожусь в огромном пустом пространстве, где нет ничего реального. Я так напугана — неизвестно чем, и не осмеливаюсь сказать об этом родителям. Я и так доставляю им столько хлопот!

В детстве мы так дружили, в особенности, ты, я и Никлас — трое, имеющих кошачьи глаза. И хотя ты часто дразнил меня, я чувствовала себя у вас как дома. Теперь наша дружба распалась. Никлас и Ирмелин хотят пожениться, но родители против, поскольку они находятся в родстве, и они теперь просто в отчаянии, не знают, что делать, а я ничем не могу им помочь. Лене тоже скоро выйдет замуж за Эрьяна Стеге, как тебе известно, мы все приглашены этим летом на свадьбу. Так что у нас забот хватает. А Тристан, говорят, стал таким странным, что я ему даже не осмеливаюсь писать. У меня есть только ты, Доминик, так что будь добр, отнесись ко мне серьезно, мне не хотелось бы, чтобы именно сейчас ты высмеивал меня.

У меня такое ощущение, будто я проснулась после долгого сна. Какой отвратительной я была! Я просто копалась в самой себе, хотя у меня не было на это ни малейших оснований. Только теперь я поняла это, столкнувшись с совершенно необъяснимым явлением: две недели назад на меня пытались напасть, Доминик. Какой‑ то черный всадник в лесу. Он хотел затоптать меня копытами лошади, и я не понимаю, почему, ведь раньше я его никогда не видела. Мне посчастливилось уйти от погони, но я испытала такой страх, который просто не в силах описать. Я совершенно лишилась покоя. А до этого нападения за мной следили, обо мне спрашивали у наших работников! Так что теперь я боюсь собственной тени, не решаюсь выходить из дому. Теперь я ни за что не пойду коротким путем через лес!

И все‑ таки это так глупо. Чего я боюсь? Боюсь умереть? Я, которой не для чего больше жить, которая никому больше не приносит радости!

Ах, Доминик, как трудно быть одинокой! В душе, я имею в виду. Конечно, я должна была принять свою судьбу в тот раз, встретив того всадника, жаждущего меня убить. Но я не хочу быть затоптанной! Это звучит так низменно, так гадко!

К самоубийству я не отношусь как к несчастью. Думаю только, что в этом случае человек доставляет больше огорчений своим близким, чем когда просто докучает им своим одиночеством.

Знаешь, в тот день, когда умер Э. (Виллему не могла заставить себя написать полностью его имя), случилось нечто странное. Ты ведь знаешь, мы трое, Никлас, ты и я, всегда удивлялись на свои глаза. И я, в своем неведении, не понимала, почему у меня такие глаза. Но, умирая, он так просил меня сопровождать его в царство мертвых, что мне захотелось это сделать, потому что мне тогда казалось, что это я сама умираю. И тогда, впервые в жизни, я пережила видение — или как там это называется. Оно было таким сильным, таким ярким, что заставило меня страдать. И я поняла тогда, что ты, я и Никлас будем жить вечно, что мы избранные, и это так потрясло меня, что я лишилась чувств. Что это было, я так и не поняла, знаю только, что мой друг Э. был так или иначе причастен к этому.

Не было ли у тебя подобных предчувствий? У тебя, видящего, что кроется за личинами людей? Я догадываюсь, что именно поэтому я так боюсь за тебя, именно поэтому между нами существует такое напряжение, находящее себе выход в задиристой, порой агрессивной насмешливости! Я всегда считала, что ты знаешь обо мне все, мне казалось, что я ребячлива и смешна, и я не знаю, почему.

Неужели у меня все так безнадежно, Доминик? Неужели я не смогу думать ни о чем ином, кроме как о себе самой? Мне кажется, что я всегда была такой. Но теперь, после того, как я узнала, что Никлас и Ирмелин не могут обладать друг другом, мое сердце обливается кровью — вчера я весь вечер проплакала из‑ за них. А эти слабоумные, что живут здесь? Я понимаю, каково им приходится, сочувствую им. И все‑ таки жизнь моя пуста. Мать и отец так добры ко мне, так поразительно терпеливы. У меня же совершенно нет никакого терпения. Мне не сидится на месте, что‑ то гонит меня вперед к новым переживаниям. Но с этим пора кончать. Я пережила достаточно. Но почему мои переживания всегда такие тяжелые?

Нет, письмо получилось чересчур пессимистическим и самоуглубленным, это потому, что я сегодня весь день не в своей тарелке. Будь добр, дорогой Доминик, напиши мне, расскажи о себе, о своей жизни, о своих близких! Думаю, это облегчит мою жизнь.

Преданная тебе Виллему».

Уже собираясь запечатать сургучом письмо, она остановилась, чувствуя желание добавить: «но я ничего не хочу знать о твоих возможных подругах и видах на женитьбу».

Однако она оставила все, как было. Она не имела права вмешиваться в личную жизнь Доминика, она и так была достаточно эгоистичной, едва не потребовав от другого, чтобы тот не связывал ни с кем свою судьбу. Она быстро запечатала письмо и отослала, боясь раскаяться в написанном.

В августе Виллему сделала, наконец, то, чего давно уже страшилась: отправилась в Свартскуген. Она считала своим долгом рассказать о последних днях жизни Эльдара.

Ей стало страшно, когда она увидела, как мало там осталось жителей. Собрались его родители, младшие братья и сестры, но не все были тут. И когда она спросила, где остальные, ей ответили, что они погибли от несчастных случаев, один за другим: когда были одни в лесу или уезжали в столицу. Ей показалось, что старики о чем‑ то умалчивают.

Виллему была принята не слишком любезно, но она и не ждала иного приема. Его родители дулись на нее, угостили только лепешкой со сливками, показывая всем своим видом, что делают это исключительно по долгу гостеприимства.

Более растерянная, чем когда‑ либо, она произнесла, заикаясь:

— Я давно уже собиралась придти сюда. Поговорить с вами…

— Не знаю, о чем мы можем говорить… — пробурчала хозяйка.

— Об Эльдаре, — упавшим голосом продолжала Виллему. — Последние месяцы мы провели с ним в одном и том же месте…

Старуха фыркнула. Ничто в ее манерах не напоминало о покорности и смирении.

— Эльдар был прекрасным человеком, — печально произнесла Виллему. — Вы с полным правом можете им гордиться…

— Знаю, — сухо ответила мать.

Младшие дети сидели на скамейке и пристально изучали ее. Того брата, с которым она когда‑ то раз говаривала на Липовой аллее, уже не было в живых. Его убил кто‑ то в узком переулке в Кристиании.

— Эльдар был прирожденным бунтовщиком, — продолжала она, — он погиб на боевом посту. Отдал жизнь за родину…

После удручающе долгой паузы отец медленно произнес:

— Зачем ему было ввязываться во все это? Не лучше было бы оставаться дома? Даром отдал свою жизнь!

— Я понимаю, — сочувственно произнесла Виллему. — А как дела у Гудрун?

Воцарилась полная тишина. Мать, стоящая возле печи, шлепнула на противень тесто.

— Гудрун умерла, — коротко ответила она.

— Что Вы говорите, матушка? Как же это случилось?

Старуха горько усмехнулась.

— В этой болезни она сама виновата, — сказал старик.

— О таких постыдных болезнях в нашем доме не говорят, — сурово заметила мать.

Виллему с трудом проглотила кусок. Она чувствовала вину перед этими людьми, потерявшими так много.

— Эльдар был прекрасным человеком… — снова начала она, — в нем было так много хорошего. Мы хотели пожениться.

Старики остолбенели. Мать снова принялась за тесто.

— Не говорите глупости, фрекен!

— Но это в самом деле так.

— Он был с Вами… в близких отношениях, фрекен Виллему?

— Эльдар? — улыбнулась она. — Нет, он вел себя совершенно корректно!

Она ухитрилась рисовать в розовых тонах их последние поступки.

Старик встал.

— Вам не следовало совращать его, фрекен, — произнес он голосом, дрожащим от возмущения. — Сначала вы делаете из него бунтовщика, потом обольщаете его — как тут не потерять голову!

— Я? — онемев от изумления, произнесла она. — Я не имею никакого отношения к бунту, он стал бунтовщиком задолго до встречи со мной. Так оно и было. Мы значили друг для друга так много! Именно поэтому я чувствую себя обязанной чем‑ то помочь вам, свартскугенцам. Если вы в чем‑ то нуждаетесь, скажите!

— Нет, благодарю, — холодно ответил хозяин. — Хватит с меня и того, что есть. Но ты можешь спросить у наших работников, почему они не могут воспрепятствовать тому, что родственники их хозяев мрут как мухи.

— Н‑ да… — в замешательстве произнесла она. — Единственное, что может предотвратить несчастье, так это меры предосторожности. И осмотрительность.

— Меры предосторожности! — фыркнул он. — Что ты понимаешь в этом! Можешь думать на этот счет все, что угодно, мне все равно.

Он встал и вышел.

Виллему поняла, что никто не испытывает здесь к ней никакого уважения. Они не видели в ней невестку. Для них она — всего лишь надменная девчонка, спутавшаяся с мужчиной из более низкого сословия, а этого никто не прощает. Она была теперь в их глазах ниже, чем они сами. Ей ничего не оставалось, как поблагодарить за прием и отправиться восвояси не солоно хлебавши.

Возвращаясь по лесной тропинке обратно, она чуть не наткнулась на веревку с петлей на конце, привязанную к наклонному дереву. Виллему развязала ее — и дерево тут же с треском выпрямилось.

— Боже, сохрани, — прошептала она. — Они, что, устраивают ловушки на зверя прямо на дороге? Стоит кому‑ нибудь попасть в петлю, и ему не поздоровится…

«А если бы я не заметила ее? — пронеслось у нее в голове. — Страшно подумать! »

Ни о чем не подозревая, она продолжала путь к дому.

Наконец лес кончился, и она увидела перед собой Гростенсхольм.

Она чувствовала в душе беспредельную пустоту. «Что у меня осталось? Мечта о человеке, который никогда не будет моим? Почему я так отчаянно цепляюсь за воспоминания о нем? Потому что у меня нет другого, это печальная истина. Любой девушке в моем возрасте необходимо о ком‑ то думать».

Эльдар… Воспоминания о нем становились блеклыми и тусклыми. И вместо него она видела… Нет, это так глупо!

Виллему шла дальше. Ей хотелось поговорить с Ирмелин. Теперь у них было нечто общее, и к тому же она давно не видела подругу.

И она направилась прямо в старый, милый ее сердцу дом.

У Ирмелин был рассеянный, отсутствующий вид.

— Ах, это ты, Виллему? Где ты пропадала последнее время? В воскресенье я не видела тебя в церкви.

Виллему всегда находила повод, чтобы не сидеть, зевая, в церкви.

— Пойдем в мою комнату, — продолжала Ирмелин, — я как раз испекла пирог, чтобы как‑ то скрасить одиночество.

В комнате Ирмелин — совершенно не похожей на комнату Виллему, более светлой и нарядной, — они сели возле окна.

— Ты хочешь сказать мне что‑ нибудь особенное? — кокетливо спросила Ирмелин.

— Нет, просто хочу с тобой поболтать. Нам ведь обеим сейчас трудно.

Ирмелин вздохнула.

— Да. Мне кажется, что жизнь моя кончена.

— Моя тоже, — кивнула Виллему.

Но так ли это было на самом деле? Разве в ней не жили мечты о будущем, хотя она и старалась их не замечать?

— По крайней мере, когда дело касается любви, — добавила она.

— Да. Иногда мне хочется поставить на всем точку.

— Но ты не должна этого делать! — горячо возразила Виллему. — Я сама так думала, когда умер Эльдар, но мы не должны приносить горе своим родителям, ведь кроме нас у них никого нет.

— Я это знаю. Только мысль об этом удерживает меня…

Они замолчали.

— Ах, Ирмелин, — печально произнесла Виллему. — Я так понимаю тебя! Ее подруга выпалила:

— Иногда мне хочется, чтобы мы повторили поступок Таральда и Суннивы. Так, чтобы мы вынуждены были пожениться.

— И вы этого еще не сделали? — осторожно спросила Виллему, отрезая себе большой кусок пирога. Теперь их разговор перестал носить трагический характер, можно было перейти к менее захватывающим вещам, позволить себе вольности.

— Нет, ты с ума сошла! — воскликнула Ирмелин. Губы ее дрожали. — Но однажды мы были близки к этому…

— Эльдар все время хотел этого, — доверительно произнесла Виллему, — но я отказывала ему. Теперь я рада, что поступала так.

— Он целовал тебя? — прошептала Ирмелин.

К своему ужасу Виллему не могла вспомнить, делал он это или нет. Стыд и позор, если человек забывает такое!

— Конечно, — уклончиво произнесла она. — Но ты бы послушала, какие прекрасные слова он говорил мне перед смертью! Ах, это было просто божественно!

Ирмелин не интересовали такие высокие материи, .

— Ты чувствовала что‑ нибудь особенное, когда он бывал рядом?

— Когда он умирал?

— Нет, нет, когда он обнимал тебя.

Виллему мысленно увидела перед собой лицо, не имеющее никакого отношения к их разговору. Плутовские, сверкающие золотом глаза, черные брови, темные волосы.

— Что? Ах, да, когда он…

Она опять увидела это лицо, путающее ее мысли. Что‑ то она не припоминает, что именно чувствовала в объятиях Эльдара! Это было так давно.

«Исчезни, глупая рожа, мне надо думать об Эльдаре! »

— Нет, я точно не помню, — выдавила она. — Но я понимаю, что ты имеешь в виду. Однажды, когда мы сидели рядом, я почувствовала что‑ то такое…

— И что же?

Нет, не могла же она сказать, что, думая об одном человеке, который вовсе не является Эльдаром, она чувствует, что у нее подгибаются ноги?!

— Ничего. А ты что чувствовала?

Выражение лица у Ирмелин стало мечтательным.

— Когда Никлас прижимает меня к себе, касается щекой моей щеки…

— И что же? — с интересом спросила Виллему.

— Тогда я чувствую, что не смогу остановить его, если он захочет чего‑ то большего.

Виллему почувствовала тоску: ей тоже захотелось пережить нечто подобное.

— Значит, вы бывали близки?

— Ах, да! Однажды мы чуть было не… Нет, я не хочу говорить об этом. Это для меня священное воспоминание.

— Понимаю. Нет, так далеко мы с Эльдаром не заходили. Он был немного диковат, ты же знаешь.

Но выражению лица Ирмелин она поняла, что ей никогда не нравился Эльдар. Она удивилась, что теперь ее это не трогает, тогда как раньше она приходила в ярость, если кто‑ то морщил нос при виде него. Значит, ее любовь умирает? Значит, она сама оказалась такой нестойкой?

— Я написала Доминику, — без всякой связи с предыдущим сказала она.

— Об Эльдаре? — удивилась ее подруга.

— Нет, совсем не о нем.

— Но почему ты написала именно ему? Между вами всегда была неприязнь.

Виллему ухватилась за эту мысль.

— Да, но именно поэтому я и написала ему. Чтобы положить конец всяким препирательствам и поддразниваниям. Но он не ответил мне, — удрученно добавила она.

— Я так и думала. Он живет своей жизнью. Возможно, он уже женился, ведь он так хорош собой.

Это был кинжал в сердце Виллему. Доминик — женат? Это было бы для нее печальной новостью.

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|