- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

Об Авторе 8 страница

Выяснилось, что родители Толека, по сути дела, просто счастливы: наконец-то им удалось попасть в круг людей, близких по духу, людей, с которыми можно потолковать о неслыханно увлекательных вещах — таких, как современные проблемы квантовой механики или качество керамической глины отечественного производства. Не говоря уж об обоюдном интересе к знаменитым французским просветителям, который обнаружился у дедушки и Толекиного папы. Правда, дедушка со свойственной ему чистосердечностью несколько нарушил общую гармонию сообщив, что о Руссо сказать пока ничего не может, поскольку еще его не прорабатывал — он добрался только до буквы «Д», — однако в задушевной обстановке, которая сложилась к тому времени, его заявление прошло незамеченным.

Когда отец и мать Толека поднялись из-за стола, никто уже не помнил ни о мыши, ни о сервизе Новаковского. Чаепитие благополучно завершилось, и после заключительного обмена любезностями, приглашениями в гости и взаимных восторгов от знакомства со столь интересными людьми окрашенная в белый цвет входная дверь наконец захлопнулась за Толеком и его родителями.

— Ушли, слава богу! — сказал Жачек и вздохнул с облегчением бессильно прислонясь к вешалке для верхней одежды.

И в ту же секунду в дверь легонько постучали. Это отец Толека вернулся за своим зонтом.

— Он наверняка слышал! — с отчаянием прошептала Юлия, когда Жачек, на этот раз проявив большую осмотрительность, проводил гостя вместе с зонтом на площадку и удостоверился, что тот окончательно ушел.

— Ничего он не слышал, — буркнул Жачек без особой уверенности, тщательно закрывая дверь на задвижку. — Он немного глуховат, я сам видел.

— Господи, что ты мог видеть?

— Что он глух. Как пень, — сказал Жачек и добавил с оттенком высокомерия: — И вообще, напрасно ты волнуешься, дорогая, не такие уж они аристократы.

— Неправда, он не глух как пень! — безумно вращая глазами, воскликнула Юлия.

— Глух. Глух, как Бетховен. Я своими глазами видел, что пользуется специальным рожком. Вставляет его в ушную раковину.

— Сам ты раковина! — зарычала Юлия. — С рожком! А он еще хоть куда и наверняка расслышал твое бестактное высказывание. О господи, почему вы все такие ужасные?

— Юлия, а что, этот юноша хочет на тебе жениться? — полюбопытствовал дедушка.

— Н-не знаю, — вспыхнула Юлия. — Я вообще ничего не знаю.

— Конечно, хочет, — убежденно сказала мама. — Иначе зачем ему было приводить родителей?

— Он-то хочет, — изрек Жачек тоном пророка, — но как они к этому отнесутся, вот вопрос.

Юлия неожиданно начала всхлипывать:

— Это все из-за вас! Из-за вас и из-за этого чудовища Бобика!

— Ну, ну, полегче насчет чудовища, — возмущенно сказала тетя Веся, выглядывая из ванной. — Ты знаешь, я не люблю, когда его так называют.

— А я считаю, что по-другому его никак не назовешь.

— А я нет!

Атмосфера явно накалялась, и Цеся предпочла убраться подальше от эпицентра склоки. Захватив из кухни несколько оставшихся от обеда холодных картофельных оладий, она поднялась на башенку.

Данка, разумеется, лежала на матрасе и писала стихи. Из проигрывателя неслись звуки флейты, и вообще не похоже было, что кому-то здесь хочется заниматься.

Цеся поставила перед Данкой картофельные оладьи и приглушила проигрыватель.

— Данка! — строго сказала она. — Пора поговорить серьезно.

— Я пишу, — заметила Данка.

— Ты должна начать что-то делать.

— Не мешай.

— Учиться, к сожалению, нужно, от этого не отвертишься, как ни старайся, — продолжала Цеся, твердо решившая не сдаваться. — У тебя что, совсем нету честолюбия?

— Нету. Я пишу. Не мешай мне, черт подери!

Цеся выключила проигрыватель.

— Нет, ты меня выслушай! Мне надоело! — крикнула она. — Ты относишься ко мне как к вещи! Даже не соизволишь посмотреть в мою сторону!

Данка посмотрела на Телятинку с издевательской ухмылкой и села на матрасе, откинув со лба блестящие каштановые волосы.

— Ну, давай говори, хотя я заранее знаю, что ты собираешься сказать.

Цеся, растерявшись, молчала.

— Ну? — подбодрила ее Данка. — Ты остановилась на том, что у меня нет честолюбия.

— Вот именно. И элементарного чувства благодарности, — выпалила Цеся. — Ты даже не замечаешь, что я трачу на тебя все свободное время. Я хочу тебе помочь, но ведь ты сопротивляешься! Ты так чудовищно ленива, что у меня просто руки опускаются!

— Ну, ну…

— Хоть намек на чувство собственного достоинства у тебя есть? Ты не понимаешь, что это унизительно, когда тебя перед всем классом постоянно называют лентяйкой? А ведь ты не глупей других, даже совсем наоборот…

Данка встала и нервным движением одернула юбку.

— Послушай, — сказала она, снимая невидимую ниточку с рукава зеленой вязаной кофты, — условимся раз и навсегда, что у меня нет честолюбия, чувства благодарности, чувства собственного достоинства и что я лентяйка. Сразу станет легче жить. И тебе будет спокойнее, и я смогу писать без помех.

— Ничего не понимаю. Ты что, хочешь остаться на второй год? — застонала Цеся, хватаясь за голову.

— В принципе мне все равно, — призналась Данка. — У меня уже столько хвостов…

— Да ведь я хочу тебе помочь!

— Не станешь же ты за меня учиться.

— Послушай, — сказала Цеся. — Еще одно. Я за тебя отвечаю. Я обещала Дмухавецу, что тебя вытяну, и обязана это сделать.

— Чего тебе дался этот старик? — обозлилась Данка. — К учителям надо относиться по-особому. Были б они обыкновенные люди — другое дело, но это же надзиратели.

— Ха! — возмутилась Цеся. — И Дмухавец?

— Ну, может, он в меньшей степени.

— Дануся… — снова начала Целестина просительно. — Ты такая умная, талантливая, у тебя столько замечательных качеств… подумай о своем будущем. Чем скорее ты кончишь школу, тем раньше станешь свободна! Ты непременно будешь великой поэтессой. Отец Толека сказал, что у тебя талант, а уж он-то в литературе разбирается…

Данка подняла голову и нахмурилась:

— Что? Что? Как это он, интересно, может судить о моем таланте?

— Я ему показала тетрадку… с твоей поэмой… — поперхнулась Цеся.

— С поэмой «Отчуждение»?! — спросила Данка бледнея.

— Да, он пришел в восторг… — Цеся почувствовала, что Данку это сообщение не особенно обрадовало, и осеклась.

— Принеси мне эту тетрадь, — проговорила подруга безжизненным голосом. — И заодно отдай маме кошелек. Когда я пришла с тортом, была такая суматоха…

— Данка, ты… ты сердишься? — с замиранием сердца робко спросила Цеся.

Дануся недвижно, как изваяние, сидела на матрасе, прислонясь к стене, и лицо ее было лишено всякого выражения.

— Принеси тетрадь, — повторила она.

Цеся, в ужасе от того, что натворила, помчалась в столовую, где возле тарелки с тортом еще лежала Данкина тетрадь — увы, уже не в том виде, в каком была: Бобик, воспользовавшись случаем, нарисовал в ней акварелью танк, атакуемый вертолетом со множеством людей на борту. Телятинка почувствовала сухость в горле и странную пустоту в голове. Она не в силах была вообразить, как ее подруга раскроет тетрадь, где на лучших страницах «Отчуждения» намалеван танк. Больше всего ей хотелось отдалить эту минуту в бесконечность. А пока что она решила пойти к маме.

Родители были у себя в комнате, и Цеся, заглянув в дверь, позавидовала их душевному спокойствию и возможности работать в нормальной обстановке.

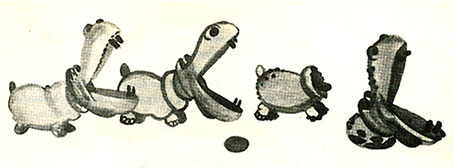

Мама, повязав поверх юбки какую-то тряпку, за большим столом лепила из глины изящные сахарницы в форме гиппопотамов. Разгороженная пополам книжным стеллажом комната освещалась двумя одинаковыми лампами. Однако одна половина нисколько не походила на другую. Вокруг мамы царил хаос: на полу — глина, на столе — гипс и глина, на стульях — глина и гипс; на полках стояли бутылочки и баночки с глазурью, кисти в стеклянных банках и высохший стебель кукурузы в бутылке от вина. Мама была весела и полна трудового энтузиазма, пальцы ее двигались быстро и ловко, красивые губы тоже были в движении — она что-то напевала. Отец сидел в своем углу в наушниках, предназначенных для индивидуального пользования телевизором. Однако в данном случае наушники ограждали его от посторонних звуков. Он работал и не желал слушать всякие там дурацкие куявяки. [7] Склонившись над сверкающим чистотой столом, Жачек аккуратно чертил что-то на большом листе кальки. Его книги стояли на полках ровными рядами, чертежные приборы были в идеальном порядке разложены по правую руку, а цветочки в вазе, хоть и очень скромные, выглядели свежими и красивыми.

— Мама, — позвала Цеся.

— Да, да? Смотри, доченька, какой смешной у меня получился гиппопотамчик.

— Гиппопотамчик что надо. Мама, я тебе принесла кошелек.

— Какой кошелек?

— Ну, кошелек. Ты разве не помнишь, что его отдала?

Мама рассмеялась:

— Не помню. — Покосившись на Жачека, она с облегчением убедилась, что на ушах у него звуконепроницаемые наушники.

— Мама, — спросила Цеся, глядя на мать с нежностью, — ты любишь деньги?

— Я? — удивилась мама. — А что?

— Ничего. Просто мне вдруг интересно стало, как ты к ним относишься.

— Хм! — мама задумалась. — Я б сказала — как к человеку, по которому я скучаю, хотя он меня явно избегает. А что, деньжата понадобились? Много, боюсь, я не наскребу.

— А сколько их у тебя вообще, ты знаешь?

— Не-а, не знаю.

— Никогда-никогда не знаешь?

— Никогда, — призналась мама, фыркнула и тут же, спохватившись, поглядела на Жачека. — Только ради бога, не проболтайся отцу! Я знаю, это мой серьезный недостаток. Но мне недосуг думать о деньгах. Столько других интересных вещей на свете… По-моему, если работаешь не покладая рук и получаешь за это деньги, наплевать, сколько именно их у тебя.

— Ты у нас трудовая пчелка.

— Что, это плохо?

— Наоборот. Ты молоток.

— Ну, спасибо тебе большое, деточка, — обрадовалась мама, — Приятно заслужить уважение собственной дочери.

— И гиппопотамчики у тебя получаются прелестные.

— Еще бы. Они пользуются грандиозным успехом. А тебе должны нравиться хотя бы потому, что благодаря им ты получишь новую кофточку.

— Серьезно?

— Единственно и исключительно. Что вы там с Данкой наверху сделаете?

Цеся мгновенно вспомнила, что произошло.

— Ох! З-занимаемся, — ответила она, а сама подумала, отчего это появляется все больше и больше вещей, о которых нельзя рассказать родителям, хотя она старается жить честно и следовать их советам?

Цеся тяжело вздохнула.

— Что, хандра? — спросила мама.

— Э, нет. Просто жизнь тяжелая.

— Фу, какая банальность! — поморщилась мама. — Могла бы сформулировать то же самое более оригинально.

— Эх, жизнь, жизнь! — изрекла Целестина.

— И вообще, ко всему нужно относиться проще, детка. Знаешь, сколько у человека чувств?

— Э-э-э… в принципе пять, — сказала Цеся, будущий медик.

— Шесть у него чувств. Причем шестое — может быть, самое нужное. Я имею в виду чувство юмора. Чем сильнее оно развито, тем легче кажется жизнь.

— Хм-м-м… — с сомнением сказала Цеся и отправилась на башенку.

Чувство юмора, ничего себе.

Вероятно, мама не совсем права. Когда заденешь самые возвышенные чувства другого человека, никакой юмор не спасет. Цеся поднималась по ступенькам с ощущением, будто сердце ее весит тонну. Добравшись до площадки перед входом в башенку, она повернула дверную ручку.

Дверь была заперта. За тонкими досками явственно слышались громкие рыдания.

— Эй! Открой! — крикнула Цеся.

— Иди отсюда! — донеслось из-за двери.

— Данка! Не валяй дурака! Надо поговорить…

— Мне не надо! Иди, разговаривай с этим типом! Читай ему стихи! О боже, боже, что за люди живут на этом свете!

— Дануся… извини… я правда, правда…

— Все небось слушали, да? — Всхлипывание.

— Что ты! — горячо заверила ее Цеся. — Никто даже внимания не обратил…

— Профаны! — прогнусавила Данка и громко высморкалась.

— Что, что?

— А впрочем, я тебе не верю. Наверняка все прочли «Отчуждение» и теперь надо мной смеются! — Взрыв плача. — Нет, я отсюда не выйду! Как я теперь покажусь им на глаза!

— Данка, умоляю…

— Отвяжись! Нашли чем развлекать своих гостей… моим «Отчуждением»!.. Подлые!

— Не останешься же ты здесь…

— Именно останусь. Теперь я уже никогда отсюда не выйду. — Бурные рыдания. — Здесь и умру, зачем куда-то выходить.

— О господи! — сказала Цеся и без сил опустилась на ступеньки. — Этого я от тебя не ожидала, Данка. Ради бога, пойми: ты все преувеличиваешь. Никто уже о твоей поэме не помнит. Кончай паясничать.

— Я паясничаю?! — В донесшемся из-за двери восклицании прозвучало глубокое возмущение.

— Как дура, — со злостью ответила Цеся. — Сама же будешь жалеть.

Увы, хуже способа повлиять на Данку она не могла придумать.

— Это мы еще посмотрим, — ожесточенно заявила добровольная узница.

С этой минуты за дверью установилось упорное молчание.

После получаса безуспешных призывов и бесплодных уговоров Цеся покинула свой пост под дверями башенки и сбежала вниз. Ситуация осложнилась — пора было просить помощи у родных.

Семейство Жак сидело в большой комнате за ужином. Как обычно, собравшись вместе, все болтали и дурачились наперебой. В комнате стоял веселый гам. Цеся с неодобрением оглядела небрежно накрытый стол, вокруг которого, конечно, тоже царил беспорядок.

— Мне нужна помощь, — объявила она, вступая в круг света.

— О, Цеся! — радостно приветствовала ее Кристина, сидевшая рядом с Войтеком в конце длинного стола. Молодые супруги с достоинством сохраняли продовольственную автономию; в тот вечер их ужин состоял из ржаного хлеба и сыра. — Цеся, хочешь выкупать Иренку? — закричала Кристина.

— I am an engineer, [8] — долбила Юлия, которой на следующий день предстояло сдавать зачет по английскому.

Она сидела спиной к обществу, опершись о край стола, а ее красивые ноги лежали на подлокотнике соседнего кресла. В одной руке юная художница держала учебник, в другой — стакан чая.

— Садись, Телятинка, — сказала мама, кладя на тарелку несколько бутербродов. — А где Данка, уже ушла?

— Данка сидит в башне, — многозначительным тоном сообщила Целестина. — Заперлась и не хочет выходить.

— Подумать только! Тебе с колбаской?

— С какой еще колбаской?!

— Обыкновенной, — ответила мама. — А хочешь, с брынзой или с шпротным паштетом.

— Данка сидит в башне и отказывается выходить! — крикнула Цеся.

— Ты уже говорила. — Мама даже немного обиделась. — Не понимаю, зачем так кричать.

— If it rains, I will stay at home, [9] — заверила Юлия.

Бобик кормил свою мышь творогом.

— Знаешь, Цеська, мой мыш уже умеет пить какао.

— Мне, пожалуйста, с брынзой, — потребовал с другого конца стола Жачек.

— Что вы заладили: брынза, брынза, того-этого. Я из всей нашей семейки люблю…

— …одну корейку! — торжествующе вскричал Бобик.

— А вот и нет, хе-хе, того-этого. Колбаску.

— Разве это колбаса? — серьезно заметил Войтек, Кристинин муж. — Вот у нас в деревне колбаса так колбаса. А здесь она и на колбасу-то не похожа.

— Точно, — поддержал его Жачек.

— Когда моя мать делает колбасу, это, честное слово, просто…

— Колбаса! — радостно выкрикнул Бобик.

— …колбаса. А здесь, извините, но это не колбаса.

— Я с вами не согласен, того-этого, — вступил в дискуссию дедушка. — Колбаса — она всегда колбаса.

— Тоже верно, — малодушно сдал свои позиции Войтек.

— Данка! — рявкнула Цеся, стуча кулаком по столу. — Данка! Сидит! В! Башне! И! Не! Хочет! Выходить!

— Ну и пусть сидит, — разрешил отец. — Что ты, силой потащишь ее ужинать? Может, бедняжка надумала похудеть?

— Отнеси ей наверх парочку бутербродов, — посоветовала мама.

— Вот этого я как раз и не могу сделать! — воскликнула Цеся, сжимая кулаки. — Она заперлась изнутри и заявила, что никогда больше не выйдет!

— Что ж, давайте теперь со шпротами, — капризно сказал дедушка. — Опять всю ветчину съели.

— Я могу подрезать еще, — вскочила тетя Веся.

— Пускай сидит, коли молодой жизни не жалко, — махнул рукой Жачек. — Впрочем, рано или поздно ей выйти придется. Голод, физиологические потребности, гигиенические навыки… Накроем голубушку возле ванной, и дело с концом.

— Какая муха ее укусила? — заинтересовалась мама. — У этой девочки богатая внутренняя жизнь, уверяю вас.

— Неважно, какая муха. Важно, что она решила там умереть.

— О-о-о! — протянул Жачек.

За столом сразу стало тихо.

— Говорю вам, все очень серьезно, — закончила Цеся. — Вы должны что-нибудь придумать.

— Но что? — растерянно спросил Жачек. — Впрочем, надеюсь, это не очень срочно. Раз уж заперлась, пусть сидит, а я пока допью чай.

— Она не выйдет, говорю.

— Что значит — не выйдет? В крайнем случае я позвоню ее отцу, тогда посмотрим, выйдет или не выйдет.

— А кстати, неплохо было бы познакомиться с ее родителями, — заметила мама. — Похоже, они своей дочкой мало интересуются, а? Девочка сидит здесь целыми днями, домой возвращается ночью, и никто даже не позвонит, не спросит.

— Потому что не все матери такие клуши, как… — начал было Жачек.

— Как кто? — полюбопытствовала мама.

— Я боюсь за Данку, — сказала Цеся.

— Так поешь чего-нибудь, Телятинка. — Мама пододвинула дочке тарелку. — Как говорится, живот крепче — на сердце легче.

— Ох, да мне правда сейчас не до этого! Папа, ну пойди, поговори с ней.

— Он бы выполнил эту работу, если б ему заплатили, — бесстрастно бубнила Юлия. — В условном предложении после «if» употребляется Past Perfect. He would have come if she had invited him. [10]

— Ну пожалуйста, подымитесь наверх.

— Проголодается — выйдет, — заявил Жачек, принимаясь за очередной бутерброд. — Ее можно будет взять измором, увидите.

— Да нет же, — рассердилась Цеся. — Вы недооцениваете Данку. Она не такая, как вы все, она человек одухотворенный. Пища ей не нужна.

— Вот это да!

— Она идеалистка. Ест не ради удовольствия, а исключительно для поддержания сил. Не забывайте, что она пишет стихи, — горячилась Целестина.

— Я тоже когда-то писала стихи, — напомнила присутствующим тетя Веся. — И, кажется, даже не плохие.

— I used to live in the country, [11] черт побери! — сказала Юлия.

В конце концов отец все-таки поднялся из-за стола. За папой, разумеется, последовала мама, потом к ним присоединились дедушка с Бобиком. Шествие замыкала Веся. Трое художников остались в столовой. Юлия зубрила английский, а Кристина с Войтеком занялись подготовкой к купанию младенца.

— Можно высадить дверь, — предложил отец, когда Данка, несмотря на многократные призывы, не проявила ни малейших признаков жизни.

Остальные с сомнением переглянулись. Высадить дверь?

На площадке было тесно, душно и мрачно. Темноту рассеивал только слабый отсвет, пробивающийся сквозь щель под дверью.

— Свет горит, — заметила тетя Веся. — Значит, жива.

— Не понимаю, какую ты видишь связь между одним и другим, — с раздражением возразил Жачек. — Что, по-твоему, электрическая лампочка должна сама погаснуть в присутствии покойника?

— О господи! — испугалась мама.

— Впустим ей туда мыша, — предложил Бобик. — Если она живая, начнет визжать. А если не начнет визжать, значит, не живая.

— Или спит, — сказал Жачек.

— Или не замечает мыши, того-этого.

— Или заметила, но не испугалась, — добавила тетя Веся.

— Или испугалась, но не подает виду, — оживился Жачек.

— Или…

— Хватит! — крикнула Цеся. — Данка, открывай, не то мы выломаем дверь…

Минуту царила тишина. Потом за дверью послышалось какое-то движение. На щель упала тень, и оттуда стал потихоньку выползать листок бумаги. Цеся, присев на корточки и повернув листочек к свету, прочла вслух:

— «Если выломаете дверь, я выскочу в окно! »

— He выскочит, — тешил себя надеждой Жачек.

— Выскочит. — Дедушка, как всегда, был настроен пессимистически. — Да и хорошую довоенную дверь жалко. Я бы позвонил ее родителям, того-этого.

— Данка! — крикнула Цеся в замочную скважину. — Мы сейчас позвоним твоим родителям. Ну как?

Снова минутная тишина. Шорох, шелест — и в щели под дверью появилась очередная записка:

«Родители уехали. Никуда не звоните, не то выскочу».

На следующее утро положение ни на йоту не изменилось к лучшему. Родителей Данки действительно не оказалось дома — во всяком случае, никто не подошел к телефону ни вечером, ни утром. Семейство Жак легло спать, а спозаранку были обнаружены следы, неоспоримо доказывающие, что ночью Данка побывала в ванной. Вероятно, она мылась, причесывалась Юлиной гребенкой и вытиралась дедушкиным полотенцем, о чем свидетельствовали разводы от туши для ресниц протяженностью в полполотенца. В кухне исчезло кое-что из съестного. Судя по всему, Данка решила держаться до последнего.

За дверью башенки по-прежнему царило зловещее молчание, однако в семь тридцать оттуда неожиданно полились бодрящие звуки скрипки. Это Данка включила проигрыватель и наслаждалась «Временами года» Вивальди. Впрочем, вскоре она, по-видимому, решила, что оптимизм эпохи позднего барокко не соответствует ее душевному состоянию, поскольку музыка внезапно оборвалась на середине «Весны» и минуту спустя на башне зазвучали заунывные голоса певцов из ансамбля «Локомотив ЖТ».

— Данка! — крикнула Цеся, подойдя к двери. — Пойдем в школу, прошу тебя!

В башне раздался взрыв горького смеха. И это был единственный звуковой сигнал, которым Данка самолично удостоила мир.

— Мне нужно с тобой поговорить! Открой! — просила Цеся.

Данка увеличила мощность звука: стены дома задрожали, сотрясаемые голосами ансамбля «Локомотив ЖТ».

Тогда Цеся написала письмо:

«Данка! Не думай, что я не понимаю, почему ты здесь сидишь. Тебе не хочется заниматься, вот и все. Но от жизни никуда не спрячешься. Если ты не придешь в школу, я напущу на тебя Дмухавеца. Или сделаю еще чего похуже. Твоя подруга Целестина».

Сунула письмо под дверь и пошла в школу.

В голове у нее был туман. Ночью она почти не спала — во-первых, волновалась из-за Данки, а кроме того, маленькая Иренка, которую угораздило именно в эту ночь разгадать хитрость с отваром из трав, устроила многочасовой скандал, домогаясь молока. Вдобавок Бобик, с которым Цесе пришлось волей-неволей устроиться на одном диване, чертовски узком, ужасно ворочался во сне и упрямо стаскивал с нее одеяло.

Поэтому не удивительно, что, выйдя на залитую солнцем улицу, она чуть не ослепла от яркого света и на ее усталые глаза навернулись слезы. Пахнущий морозцем ветер гнал змейки сухой снежной пыли, на тротуаре белели замерзшие лужи. Цеся брела, спотыкаясь, щуря слезящиеся глаза и хлюпая носом. Где-то внутри она ощущала холодную пустоту — мама, конечно, сказала бы, это оттого, что она не позавтракала, но Цеся знала: пустота эта чисто нравственного происхождения. Телятинка чувствовала себя предательницей. Конечно, она была уверена в том, что Данка только и мечтает о широком распространении своих произведений, и тем не менее… Вероятно, не каждый достоин чести быть с ними ознакомленным. Вероятно, следовало бы спросить, не имеет ли автор ничего против Толекиного папы. Вероятно, уровень аудитории тоже не пустяк. Так или иначе, Цеся твердо знала: она злоупотребила доверием подруги и вероломно ее предала. Неважно, что побуждения у нее были самые лучшие, если Данка восприняла ее поступок как предательство, значит, так оно и есть.

Однако это только одна сторона вопроса. Есть еще другая проблема истинная причина, заставившая Данку затвориться в башне. И дело здесь не в Цесином предательстве. По существу, Данка убежала от своих обязанностей. Тут и нужно что-нибудь придумывать.

Цеся даже не заметила, что стоит посреди тротуара и бормочет себе под нос. Только когда проходящие мимо девчушки с ранцами оглянулись и захихикали, она сообразила, что ведет себя довольно странно.

Решительно устремившись навстречу ветру, Цеся перешла дорогу и возле газетного киоска наткнулась на какого-то верзилу, который, сворачивая трубкой газету, в эту минуту отходил от окошечка. Название газеты складывалось из больших красных букв и, кажется, имело отношение к спорту — это единственное, что Цеся успела заметить до того, как подняла глаза и увидела прямо перед собой суровый лик своего одноклассника Ежи Гайдука.

Он стоял, замерев, прижимая к груди газету. На его хмурой физиономии светлели неприязненно сощуренные глаза. Брови сдвинулись к переносице, плотно сжатые губы побелели. Не на шутку струхнувшая Цеся буквально вросла в землю, не осмеливаясь даже моргнуть. Гайдук тоже не двигался и ничего не говорил; так они и стояли друг против друга, лицом к лицу, оба чудовищно смущенные. Коварная судьба по своему обыкновению, столкнула их таким способом чтобы встреча вышла как можно более дурацкой и неловкой. А поскольку оба отличались застенчивостью и были замучены угрызениями совести, легче задачи судьба не могла перед собой поставить.

Цеся изо всех сил старалась не покраснеть. Она чувствовала, что румянец уже разлился под кожей, уже проступает на щеках, вот-вот она вспыхнет, и тогда Гайдук подумает… А все равно что бы ни подумал, наверняка это будет ужасно… В «Филипинке» когда-то писали: чтобы не покраснеть, нужно крепко прикусить губу или палец. Цеся впилась ногтями в ладонь, а мысли ее лихорадочно мчались беспорядочным хороводом. О, в самом деле, предательское тепло постепенно отступило от щек и шеи. Цеся почувствовала такое громадное облегчение, что более ничего не в состоянии была предпринять и продолжала стоять неподвижно, вперив в Гайдука остановившийся взгляд загипнотизированного кролика.

С того момента, как Ежи Гайдук решил навсегда выбросить из головы Целестину, которая на классном собрании проявила трусость и оппортунизм, прошел месяц. За этот период — весьма недолгий, говоря объективно, — Ежи неоднократно менял свое отношение к Цесе: на смену увлечению пришло разочарование, затем прощение и, наконец, новый расцвет теплых чувств. Оба продолжали дуться. Оскорбленная Цеся, не простившая Гайдуку его грубости, и терзаемый ревностью Гайдук, успевший выследить, что бородач бывает в доме Жаков каждый день, избегали встреч, старались друг на друга не смотреть и не разговаривали.

Ежи заставил себя отказаться от вошедшего в привычку ежедневного ритуала: он больше не ходил по улице Словацкого и не поджидал Цесю возле киоска. Он вообще установил для себя железный распорядок. За исключением того времени, когда они с приятелями ходили на хоккей или в кино, Ежи занимал свой ум высокими материями, главным образом физикой, которую изучал исключительно ради удовольствия, а также постигал тайны конструкции телевизоров, которые чинил для заработка. Если ему случалось подумать о Целестине больше двух раз в сутки, он сурово себя корил и осуждал как жалкую размазню.

В соответствии с этой линией поведения Гайдук и сегодня отнюдь не собирался идти в школу по улице Словацкого. Однако, поскольку он глубоко задумался («Лекции Фейнмана по физике»), то сам не заметил, как ноги понесли его излюбленным старым маршрутом. Увидев Целестину, он так ужасно смутился, что у него даже голова закружилась. Потом его обуяла злость, которая быстро уступила место ощущению безоблачного счастья. Цеся! Стоит здесь, перед ним, такая милая, близкая, дорогая, и ее лицо, знакомое до мелочей, то розовеет, то бледнеет. Достаточно протянуть руку, чтобы коснуться пушистых волос, конопушек на щеке, золотистых широких бровей. Зеленые Цесины глаза мерцали, словно подернутые слезами, — при виде этого Ежи почувствовал острый прилив нежности.

— Извини, — вырвалось у него из глубины души. — Извини.

— Извини, — вырвалось у него из глубины души. — Извини.

Цесино сердце вдруг подскочило и затрепетало.

— Я… — с трудом выговорила она. — Это я… За что? — И в эту минуту вдруг вспомнила, что обещала себе никогда в жизни не разговаривать с Гайдуком, поскольку он ее оскорбил.

Гайдук смотрел на кончики своих башмаков, и поэтому Цеся могла беспрепятственно его разглядывать: темноволосая коротко остриженная голова, чуть впалые щеки, большой некрасивый нос, твердая линия упрямой челюсти. Ежи поднял голову, и застигнутая врасплох Цеся вздрогнула. Их глаза встретились на краткую, неописуемо мучительную долю секунды. И тотчас Ежи снова уткнулся взглядом в землю, а Цеся почувствовала, что ей становится нестерпимо жарко, что у нее краснеет лицо, шея, грудь и, кажется, даже локти.

Ежи наконец набрался храбрости.

— Тогда… — сказал он. — В общем… тогда… я вел себя по-хамски. Извини.

Цеся воскресила в памяти свои ужасные переживания у Гайдука дома и без малейшего усилия сумела ответить весьма сдержанно:

— Ах, в самом деле, не за что. Ты придаешь этому слишком большое значение.

— Чему? — спросил он, внезапно мрачнея.

— Ну… всей этой истории. Меня она ничуть не задела…

— Ты тогда плакала, — сказал Ежи и посмотрел Цесе прямо в глаза — как в занавешенное окно глянул.

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|