- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

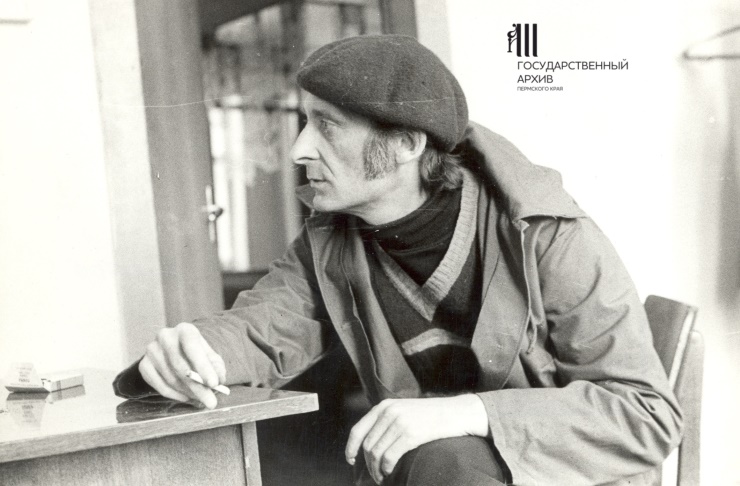

Из «Пермской синематеки». Василий Чепелев

Из «Пермской синематеки»

***

за тем деревянным домом

тропинка сойдет на нет

мы были тебе знакомы

прохожий, смотри нам вслед

вон там васильки дневные

цветут как сто лет назад

мы психи но не больные

а нам доктора грозят

прохожий, как непохожи

мы нынешние на тех

и ты нас не видишь тоже

не слышишь ни крик ни

смех

идешь со своим айфоном

больничный модерн сними

мы там, за лесистым

склоном

мы тоже были людьми

мечтай о кофе с корицей

о теплом своем жилье

заброшенной психбольнице

недолго быть на земле

и дождик шуршащий в

травах

и дерево и стена

телесная их оправа

больной душе не нужна

и ты не ступай уныло

сквозь сумерки не смотри

лечебница не могила

мы все еще там, внутри

***

И вот восходит звезда и поет во тьму.

– Кому ты поешь? – я спрашиваю.

«Никому.

Это мое, присущее, музыка сфер.

Ты – родилась и выросла в СССР,

мама твоя – комсомолия, папа –

свердловский рок,

дороги твои на запад, окна все – на

восток,

ты в них видишь меня, говоришь со

мной –

отвечай: хорошо ли тебе одной?»

Что я отвечу звезде, если все – тщета:

совесть, любовь, истина, красота…

Если три четверти жизни живешь во

тьме,

если детей родишь, чтоб отдать зиме,

если вдыхаешь воздух, а в нем зола,

нет той страны, которая родила,

правды нет на земле и покоя нет.

Плохо ли мне одной? Не скажу, мой

свет.

Может быть, до меня и не было

ничего,

мыслю сей мир и так же убью его.

«Нет, – говорит звезда, – ты не

поняла.

Ты же спала, а я тут всегда была.

Я никому пою, я для всех горю,

но только с тобой отныне я говорю.

Слышишь меня?» – говорит, говорит,

поет.

Солнце встает, – отвечаю, – день

настает.

Май

Июнь

Июль

Юрий Викторович Казарин

Юрий Викторович Казарин

***

Если я от тоски не умру,

я пойду постою на ветру,

прикрывая от ветра сопатку.

Время вывернет левую ру…

…и лопатку.

Тоже левую – слева сквозит

стужей, скрипом сиротских сандалий,

пустотой, где кончается стыд

за тоску, что ещё предстоит,

и так далее…

***

Не умирать, не исчезать –

о, как мне пелось и дышалось,

как я умел соединять

воды многоугольной гладь

и неба нежную шершавость,

и кружевных морозов шалость,

и мыслей горьких благодать,

и сети крепкие поленниц,

и сад уже чужой, как немец

немой, от неба отщепенец,

в ветвях щемящих и нагих,

и вечный шорох полотенец

густого инея на них.

***

От счастья содрогнёшься –

и снова не умрёшь.

А в пять утра проснёшься –

окно бросает в дрожь

от первого трамвая,

и странно ровно в пять –

от счастья умирая –

от жизни умирать.

Сердце болит во сне.

Значит приснится мне

детство: июнь, трамвай,

слышимый, словно край

моря, а здесь Урал

ночью куста боится;

дальше – зима, провал,

улица Орджоникидзе –

Сталина бывшая,

то есть б/у, а я –

пасынок алфавита,

губы сплошные – гусь…

Сердце мое разбито –

как я теперь проснусь.

***

Иди, не бойся темноты,

шумит трава, здесь всё – прохожий:

и сумрак, полный пустоты,

и дождь, и воздух непогожий.

Здесь что ни ангел – то Иван,

окрест в пустом, опухшем поле

всю ночь клубится не туман,

а белоглазый облик боли.

Идёт. Не окликай его –

прохожего, он часть погоды,

он сам – и соль и вещество

уже последних слёз природы.

Вася Че, не ходи в "Кофебум".

Вася Че, не ходи в "Кофебум".

Алексей Решетов

Алексей Решетов Игорь Сахновский

Игорь Сахновский Сергей Гонцов

Сергей Гонцов Аркадий Застырец

Аркадий Застырец