- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

Развитие транспорта.

§ 60.Экономическое развитие во второй половине XIX в.

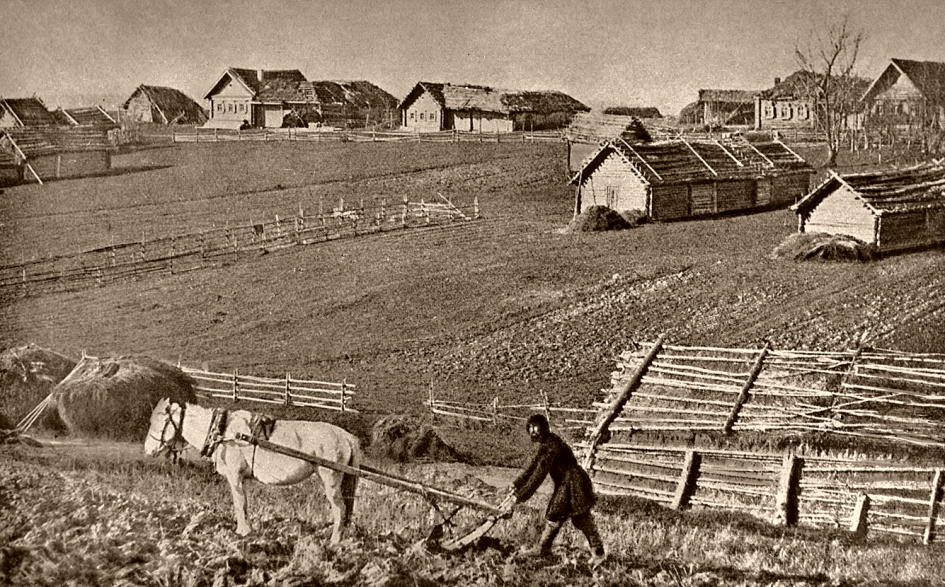

Сельское хозяйство. Абсолютное большинство населения России в начале ХХ в. занималось сельским хозяйством. Но постепенно доля городского населения увеличивалась.

После отмены крепостного права помещики могли перейти к капиталистической организации хозяйства. Но в стране не было широкого слоя наемных рабочих и парка сельскохозяйственных машин. Помещики сдавали землю крестьянам не за деньги, которых у тех не было, а на условиях обработки хозяйской земли. Такая система получила название отработок. Видом отработка была издольщина — аренда земли за часть урожая. Отработки, являясь пережитком барщины, в то же время были шагом к капитализму, так как в их основе лежал наем, хотя и не за деньги, а за работу. При отработках получение урожая обходилось в полтора раза дешевле, чем при вольном найме, однако сам урожай при найме был в полтора раза выше (на урожайности отражался тот факт, что при отработках крестьяне были мало заинтересованы в качестве производимых ими работ).

Крестьянин за работой в поле. Вторая половина XIX в.

Крестьянин за работой в поле. Вторая половина XIX в.

Крестьяне имели надельные земли, до выкупа считавшиеся неполной собственностью. Наделами можно было пользоваться, передавать по наследству, но нельзя было продавать. Кроме того, крестьянин не мог отказаться от надела. Крестьяне могли арендовать землю у помещиков, других крестьян или купить ее.

Крестьянские хозяйства к концу XIX в. давали около половины товарного хлеба страны. Но в то же время более половины крестьянских дворов были бедны. Основными причинами бедности являлись малоземелье, тяжелые подати, в том числе выкупные платежи, и кабальная эксплуатация. Рост налогов увеличивал и без того огромные недоимки. Даже отмена подушной подати с 1887 г. и уменьшение поземельного налога в 1896 г. не улучшили положения основной массы крестьянства, так как одновременно увеличились земские и мирские сборы.

Зажиточные крестьяне вели хозяйство с целью получения прибыли. Они нередко выступали и как ростовщики для своих односельчан. И то и другое свидетельствовало о развитии капитализма в сельском хозяйстве.

Развитие капитализма в земледелии вело к общему росту производительных сил страны.

За период с 1864 по 1894 г. выросли среднегодовые чистые (т. е. не считая семян) сборы зерновых и картофеля. Повышение сборов зерновых сопровождалось увеличением экспорта. Перед реформой за границу вывозилось 5% собранного хлеба, в 70-х гг. XIX в. — 10%, а в 80— 90-х гг. XIX в. — 20%.

Развитие промышленности. Реформы стимулировали также и рост промышленности. Развитие сельского хозяйства высвобождало рабочие руки и создавало спрос на промышленную продукцию.

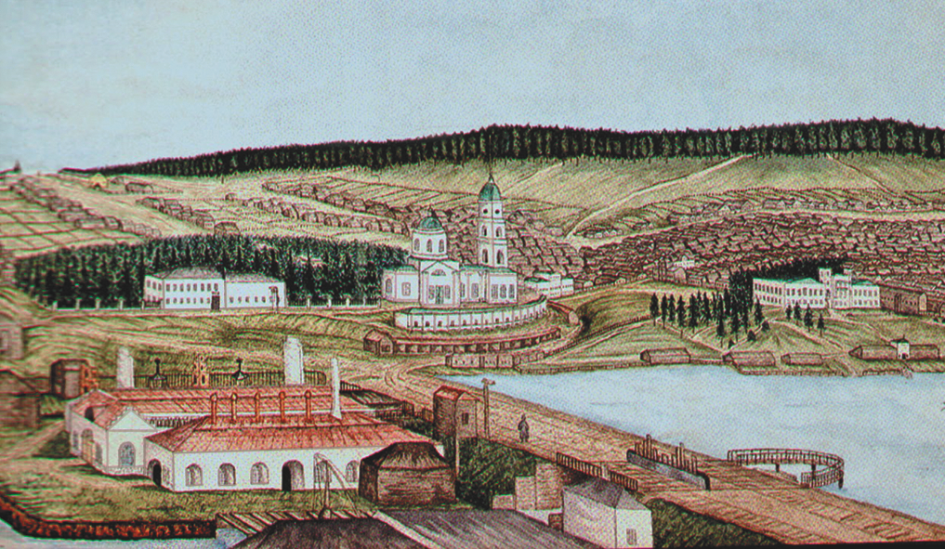

Некоторые отрасли промышленности (например, хлопчатобумажная) довольно быстро перешли к использованию паровых машин, т. е. на фабричную стадию. Но большинство отраслей промышленности все еще находилось на уровне мануфактуры. Это было характерно для тех отраслей, в которых затруднялась механизация работ или были сильны традиции крепостничества. Например, горнозаводчики Урала, одновременно являвшиеся и крупнейшими землевладельцами, широко применяли отработки. Предоставляя рабочим участки земли, владелец завода снижал им заработную плату.

В ряде отраслей наряду с ручным применялся машинный труд. Например, в шахтах угольные пласты еще долго разрабатывались при помощи примитивных кайла и лопаты, а подъем и транспортировка угля осуществлялись паровыми двигателями.

Донбасский уголь и криворожская руда стали базой стремительного развития металлургии юга России.

Металлургический завод в Пермском крае. Середина XIX в. Акварель

Металлургический завод в Пермском крае. Середина XIX в. Акварель

К 80-м гг. XIX столетия в большинстве отраслей крупной промышленности промышленный переворот, начавшийся еще в 30—40-е гг. XIX в., был завершен. Переход к фабрике способствовал ускорению промышленного развития. Темпы роста добывающей и тяжелой промышленности в 90-е гг. ХIХ в. были самыми высокими в мире. Добыча угля в 1867—1897 гг. увеличилась в 25 раз. Добыча нефти в 1870—1895 гг. возросла также в 25 раз. Быстро росла добыча угля в Донбассе, железной руды в Кривом Роге, нефти в Баку.

Несколько ниже были темпы роста легкой промышленности и машиностроения.

В Россию усиленно привлекался иностранный капитал. Высокие прибыли для иностранцев обеспечивались наличием дешевой рабочей силы и обилием запасов полезных ископаемых. Правительство, постоянно повышая пошлины на ввоз товаров, также способствовало ввозу капиталов в Россию.

В целом Россия стремительно догоняла развитые страны, но отставание России к 1861 г. было так велико, что достичь уровня передовых стран к концу XIX в. она не смогла. Страна превращалась из аграрной в аграрно-индустриальную. Однако отсутствие достаточной материально-технической базы и пережитки крепостничества тормозили завершение процесса индустриализации.

Помимо иностранных капиталов в российскую промышленность вкладывались и отечественные капиталы, причем они были намного значительнее иностранных. Ввоз иностранных капиталов способствовал росту российской промышленности, но имел и отрицательные последствия. Так, Франция, активно предоставлявшая займы русскому правительству, добилась ряда уступок в торговом договоре с Россией.

Развитие транспорта.

Огромное значение для развития экономики имел транспорт. В первую очередь это были железные дороги и пароходное сообщение.

Одесский порт в XIX в.

Одесский порт в XIX в.

В 1865—1890 гг. железнодорожная сеть возросла в семь раз. В 1891 г. началась прокладка Транссибирской магистрали. К строительству железных дорог правительство привлекло и частные капиталы. В 60—70-х гг. XIX в. железные дороги принадлежали частным лицам, поэтому начался выкуп в казну частных дорог и прокладка новых, государственных. В результате к середине 90-х гг. XIX в. казне принадлежало уже 60% железнодорожной сети.

Строительство железной дороги в конце XIX в.

Строительство железной дороги в конце XIX в.

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|