- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

СВОД ПРАВИЛ 10 страница

г) закреплением грунтов (инъекционным, электрохимическим, буросмесительным, термическим и другими способами);

д) введением в грунт специальных добавок (например, засолением грунта или пропиткой его нефтепродуктами для ликвидации пучинистых свойств);

е) армированием грунта (введением специальных пленок, сеток и т.п.).

5.9.4. Конструктивные мероприятия, уменьшающие чувствительность сооружений к деформациям основания, включают:

а) рациональную компоновку сооружения в плане и по высоте;

б) повышение прочности и пространственной жесткости сооружений, достигаемое усилением конструкций, особенно конструкций фундаментно-подвальной части, в соответствии с результатами расчета сооружения во взаимодействии с основанием (введение дополнительных связей в каркасных конструкциях, устройство железобетонных или армокаменных поясов, разрезка сооружений на отсеки и т.п.);

в) увеличение податливости сооружений (если это позволяют технологические требования) за счет применения гибких или разрезных конструкций;

г) устройство приспособлений для выравнивания конструкций сооружения и рихтовки технологического оборудования.

Примечания. 1. Габариты приближения к строительным конструкциям подвижного технологического оборудования (мостовых кранов, лифтов и т.п.) должны обеспечивать их нормальную эксплуатацию с учетом возможных деформаций основания.

2. Для обеспечения нормальной эксплуатации лифтов многоэтажных зданий лифтовые шахты необходимо проектировать с учетом крена сооружения.

5.9.5. К мероприятиям, позволяющим уменьшить усилия в конструкциях сооружения при взаимодействии его с основанием, относятся:

а) размещение сооружения на площади застройки с учетом ее инженерно-геологического строения и возможных источников вредных влияний (линз слабых грунтов, старых горных выработок, карстовых полостей, внешних водоводов и т.п.);

б) применение соответствующих конструкций фундаментов (фундаментов с малой боковой поверхностью на подрабатываемых территориях, при наличии в основании пучинистых грунтов и др.);

в) засыпка пазух и устройство подушек под фундаментами из материалов, обладающих малым сцеплением и трением, применение специальных антифрикционных покрытий, отрывка временных компенсационных траншей для уменьшения усилий от горизонтальных деформаций оснований (например, в районах горных выработок);

г) регулирование сроков замоноличивания стыков сборных и сборно-монолитных конструкций;

д) обоснованная скорость и последовательность возведения отдельных частей сооружения;

е) устройство разделительных стенок между существующими и возводимым сооружением.

5.9.6. В случаях когда строительными мерами защиты и инженерной подготовки грунтов основания не исключаются деформации и крены сооружений, превышающие допустимые значения, основания следует проектировать с учетом мероприятий, снижающих осадки и крены, в том числе с применением выравнивания сооружения.

При проектировании сооружений с учетом возможности их выравнивания с помощью домкратов, а также при выравнивании эксплуатируемых сооружений следует выполнять расчет конструкций на воздействие неравномерных деформаций основания в стадии выравнивания. Расчетом на выравнивание необходимо проверить несущую способность и устойчивость конструкций фундаментов подвальной части зданий, воспринимающих сосредоточенную нагрузку от выравнивающих устройств, и глубину заложения фундаментов, включая проверку на устойчивость основания при передаче на него давления от выравнивающих устройств.

5.9.7. Регулирование напряженно-деформированного состояния грунта основания с целью уменьшения его деформируемости или повышения несущей способности может быть выполнено созданием принудительной деформации грунтов или приложением постоянно действующего давления в грунте следующими способами:

а) нагнетанием в ограниченный объем грунта твердеющего раствора (компенсационное нагнетание);

б) путем устройства в грунте пневматических конструкций, способных расширяться в грунте;

в) обжатием грунта атмосферным давлением (вакуумирование) и др.;

г) обжатием грунтов домкратами при выравнивании сооружений.

6. Особенности проектирования оснований сооружений,

возводимых на специфических грунтах и в особых условиях

6.1. Просадочные грунты

6.1.1. Основания, сложенные просадочными грунтами, должны проектироваться с учетом их особенности, заключающейся в том, что при повышении влажности выше определенного уровня происходит потеря прочности грунта и они дают дополнительные деформации - просадки - от внешней нагрузки и (или) собственного веса грунта.

6.1.2. При проектировании оснований, сложенных просадочными грунтами, следует учитывать возможность повышения их влажности за счет:

а) замачивания грунтов - сверху из внешних источников и (или) снизу при подъеме уровня подземных вод;

б) накопления влаги в грунте вследствие инфильтрации поверхностных вод и экранирования поверхности.

6.1.3. Просадочные грунты характеризуются относительной просадочностью  и начальным просадочным давлением

и начальным просадочным давлением  . Указанные характеристики определяют в соответствии с 6.1.12, 6.1.14.

. Указанные характеристики определяют в соответствии с 6.1.12, 6.1.14.

Нормативные значения  и

и  вычисляют как средние значения результатов их определений (ГОСТ 20522), а расчетные значения допускается принимать равными нормативным

вычисляют как средние значения результатов их определений (ГОСТ 20522), а расчетные значения допускается принимать равными нормативным  .

.

6.1.4. При проектировании оснований, сложенных просадочными грунтами, должны учитываться:

а) просадки от внешней нагрузки  , происходящие в пределах верхней зоны просадки

, происходящие в пределах верхней зоны просадки  , измеряемой от подошвы фундамента до глубины, где суммарные вертикальные напряжения от внешней нагрузки и собственного веса грунта равны начальному просадочному давлению или сумма указанных напряжений минимальна (см. 6.1.15);

, измеряемой от подошвы фундамента до глубины, где суммарные вертикальные напряжения от внешней нагрузки и собственного веса грунта равны начальному просадочному давлению или сумма указанных напряжений минимальна (см. 6.1.15);

б) просадки от собственного веса грунта  , происходящие в нижней зоне просадки

, происходящие в нижней зоне просадки  , начиная с глубины, где суммарные вертикальные напряжения превышают начальное просадочное давление

, начиная с глубины, где суммарные вертикальные напряжения превышают начальное просадочное давление  или сумма вертикальных напряжений от собственного веса грунта и внешней нагрузки минимальна, и до нижней границы просадочной толщи;

или сумма вертикальных напряжений от собственного веса грунта и внешней нагрузки минимальна, и до нижней границы просадочной толщи;

в) неравномерность просадки грунтов  ;

;

г) горизонтальные перемещения основания  в пределах криволинейной части просадочной воронки при просадке грунтов от собственного веса;

в пределах криволинейной части просадочной воронки при просадке грунтов от собственного веса;

д) потеря устойчивости откосов и склонов;

е) дополнительные нагрузки вследствие образования в грунтовой толще водных куполов;

ж) дополнительные осадки подстилающего просадочную толщу грунтов, происходящие за счет изменения напряженного состояния грунтового массива (см. 6.1.7).

Примечание. Просадку грунтов учитывают при относительной просадочности  .

.

6.1.5. При определении просадок грунтов и их неравномерности следует учитывать:

характер планировки территории (наличие выемок и срезки или насыпей и подсыпок, которые оказывают влияние на напряженное состояние грунтов основания, а также на вид и размер просадок);

возможные виды, размеры и места расположения источников замачивания грунтов; конструктивные особенности сооружения, в частности наличие тоннелей, подвалов под частью сооружения и т.п.;

дополнительные нагрузки на глубокие фундаменты, уплотненные и закрепленные массивы от сил негативного трения, возникающих при просадках грунтов от собственного веса.

Кроме того, необходимо учитывать, что при замачивании сверху больших площадей (ширина замачиваемой площади  равна или превышает толщину слоя просадочного грунта - просадочную толщу

равна или превышает толщину слоя просадочного грунта - просадочную толщу  ) и замачивании снизу за счет подъема уровня подземных вод полностью проявляется просадка от собственного веса

) и замачивании снизу за счет подъема уровня подземных вод полностью проявляется просадка от собственного веса  , а при замачивании сверху малых площадей

, а при замачивании сверху малых площадей  проявляется только ее часть

проявляется только ее часть  (см. 6.1.18).

(см. 6.1.18).

Примечание. При определении неравномерности просадок грунтов следует учитывать возможные наиболее неблагоприятные виды и места расположения источников замачивания по отношению к рассчитываемому фундаменту или сооружению в целом.

6.1.6. Грунтовые условия площадок, сложенных просадочными грунтами, в зависимости от возможности проявления просадки грунтов от собственного веса подразделяют на два типа:

I тип - грунтовые условия, в которых возможна в основном просадка грунтов от внешней нагрузки, а просадка грунтов от собственного веса отсутствует или не превышает 5 см;

II тип - грунтовые условия, в которых помимо просадки грунтов от внешней нагрузки возможна их просадка от собственного веса и ее величина превышает 5 см.

6.1.7. Расчет оснований, сложенных просадочными грунтами, производят в соответствии с требованиями раздела 5.

При этом деформации основания определяют суммированием осадок и просадок. Осадки основания определяют без учета просадочных свойств грунтов исходя из деформационных характеристик грунтов при установившейся влажности, а просадки - в соответствии с требованиями 6.1.2 - 6.1.5.

Установившееся значение влажности принимают равным природной влажности w, если  , и влажности на границе раскатывания

, и влажности на границе раскатывания  , если

, если  .

.

Примечание. Следует также учитывать дополнительные осадки подстилающих просадочную толщу грунтов, которые могут быть вызваны изменением напряженного состояния грунтового массива из-за нагрузок: от зданий и сооружений, грунтовых подушек, подсыпок при выполнении вертикальной планировки, а также от веса воды при водонасыщении просадочной толщи и т.п.

6.1.8. Расчетное сопротивление грунта основания R при возможном замачивании просадочных грунтов (см. 6.1.2, а) принимают равным:

а) начальному просадочному давлению  при устранении возможности просадки грунтов от внешней нагрузки путем снижения давления по подошве фундамента;

при устранении возможности просадки грунтов от внешней нагрузки путем снижения давления по подошве фундамента;

б) значению, вычисленному по формуле (5.7) с использованием расчетных значений прочностных характеристик (  и

и  ) в водонасыщенном состоянии.

) в водонасыщенном состоянии.

При невозможности замачивания просадочных грунтов расчетное сопротивление грунта основания R определяют по формуле (5.7) с использованием прочностных характеристик этих грунтов при установившейся влажности (см. 6.1.7).

При определении расчетного сопротивления грунта основания при возможности его замачивания до полного водонасыщения коэффициенты условий работы  и

и  принимают по таблице 5.4 как для глинистых грунтов с показателем текучести

принимают по таблице 5.4 как для глинистых грунтов с показателем текучести  , а при невозможности замачивания - с показателем текучести

, а при невозможности замачивания - с показателем текучести  .

.

6.1.9. Предварительные размеры фундаментов сооружений I и II уровней ответственности, возводимых на просадочных грунтах, назначают исходя из расчетных сопротивлений основания  , принимаемых по таблице В.4 Приложения В.

, принимаемых по таблице В.4 Приложения В.

Указанными значениями  допускается пользоваться также для назначения окончательных размеров фундаментов сооружений III уровня ответственности, в которых отсутствует мокрый процесс.

допускается пользоваться также для назначения окончательных размеров фундаментов сооружений III уровня ответственности, в которых отсутствует мокрый процесс.

6.1.10. При устранении просадочных свойств грунтов уплотнением или закреплением для сооружений I и II уровней ответственности необходимо обеспечить, чтобы полное давление на кровлю подстилающего неуплотненного или незакрепленного слоя не превышало начальное просадочное давление  .

.

6.1.11. Просадку грунтов основания  , см, при увеличении их влажности вследствие замачивания сверху больших площадей (см. 6.1.5), а также замачивания снизу при подъеме уровня подземных вод определяют по формуле

, см, при увеличении их влажности вследствие замачивания сверху больших площадей (см. 6.1.5), а также замачивания снизу при подъеме уровня подземных вод определяют по формуле

, (6.1)

, (6.1)

где  - относительная просадочность i-го слоя грунта, определяемая в соответствии с 6.1.12;

- относительная просадочность i-го слоя грунта, определяемая в соответствии с 6.1.12;

- толщина i-го слоя, см;

- толщина i-го слоя, см;

- коэффициент, определяемый в соответствии с 6.1.13;

- коэффициент, определяемый в соответствии с 6.1.13;

n - число слоев, на которое разбита зона просадки  , принимаемое в соответствии с 6.1.17.

, принимаемое в соответствии с 6.1.17.

6.1.12. Относительную просадочность грунта  определяют на основе испытаний грунта в лабораторных условиях (ГОСТ 23161) по формуле

определяют на основе испытаний грунта в лабораторных условиях (ГОСТ 23161) по формуле

, (6.2)

, (6.2)

где  и

и  - высота образца, см, соответственно природной влажности и после его полного водонасыщения

- высота образца, см, соответственно природной влажности и после его полного водонасыщения  при давлении p, кПа, равном вертикальному напряжению на рассматриваемой глубине от внешней нагрузки и собственного веса грунта

при давлении p, кПа, равном вертикальному напряжению на рассматриваемой глубине от внешней нагрузки и собственного веса грунта  при определении просадки грунта в верхней зоне просадки; при определении просадки грунта в нижней зоне просадки также учитывают дополнительную нагрузку от сил негативного трения;

при определении просадки грунта в верхней зоне просадки; при определении просадки грунта в нижней зоне просадки также учитывают дополнительную нагрузку от сил негативного трения;

- высота, см, того же образца природной влажности при

- высота, см, того же образца природной влажности при  .

.

Значение  может быть определено также в полевых условиях по испытаниям грунта штампом с замачиванием (ГОСТ 20276).

может быть определено также в полевых условиях по испытаниям грунта штампом с замачиванием (ГОСТ 20276).

6.1.13. Коэффициент  , входящий в формулу (6.1), при b >= 12 м принимают равным единице для всех слоев грунта в пределах зоны просадки; при b <= 3 м вычисляют по формуле

, входящий в формулу (6.1), при b >= 12 м принимают равным единице для всех слоев грунта в пределах зоны просадки; при b <= 3 м вычисляют по формуле

, (6.3)

, (6.3)

где p - среднее давление под подошвой фундамента, кПа;

- начальное просадочное давление грунта i-го слоя, кПа, определяемое в соответствии с 6.1.14;

- начальное просадочное давление грунта i-го слоя, кПа, определяемое в соответствии с 6.1.14;

- давление, равное 100 кПа.

- давление, равное 100 кПа.

При 3 м < b < 12 м  определяют интерполяцией.

определяют интерполяцией.

При определении просадки грунта от собственного веса следует принимать  при

при  и

и  при

при  , при промежуточных значениях

, при промежуточных значениях  коэффициент

коэффициент  определяют интерполяцией.

определяют интерполяцией.

6.1.14. За начальное просадочное давление  принимают давление, соответствующее:

принимают давление, соответствующее:

при лабораторных испытаниях грунтов в компрессионном приборе (ГОСТ 23161) - давлению, при котором относительная просадочность  равна 0,01;

равна 0,01;

при полевых испытаниях штампами предварительно замоченных грунтов (ГОСТ 20276) - давлению, равному пределу пропорциональности на графике "нагрузка - осадка";

при замачивании грунтов в опытных котлованах - вертикальному напряжению от собственного веса грунта на глубине, начиная с которой происходит просадка грунта от собственного веса.

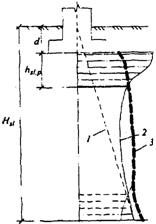

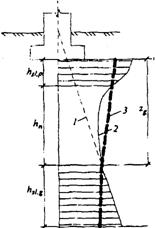

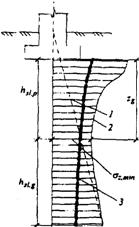

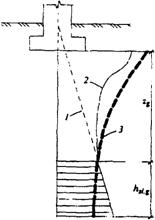

6.1.15. Толщину зоны просадки грунта  принимают равной (см. рисунок 6.1):

принимают равной (см. рисунок 6.1):

толщине верхней зоны просадочной толщи  при определении просадки грунта от внешней нагрузки

при определении просадки грунта от внешней нагрузки  (см. 6.1.4), при этом нижняя граница указанной зоны соответствует глубине, где

(см. 6.1.4), при этом нижняя граница указанной зоны соответствует глубине, где  (см. рисунок 6.1 а, б), или глубине, где значение

(см. рисунок 6.1 а, б), или глубине, где значение  минимально, если

минимально, если  (см. рисунок 6.1, в);

(см. рисунок 6.1, в);

толщине нижней зоны просадочной толщи  при определении просадки грунта от собственного веса

при определении просадки грунта от собственного веса  (см. 6.1.4, 6.1.5), т.е. начиная с глубины

(см. 6.1.4, 6.1.5), т.е. начиная с глубины  , где

, где  , или значение

, или значение  минимально, если

минимально, если  , и до нижней границы просадочной толщи.

, и до нижней границы просадочной толщи.

а)

б)

в)

г)

а - просадка от собственного веса  отсутствует

отсутствует

(не превышает 5 см), возможна только просадка от внешней

нагрузки  в верхней зоне просадки

в верхней зоне просадки  (I тип грунтовых

(I тип грунтовых

условий); б, в, г - возможна просадка от собственного веса

в нижней зоне просадки

в нижней зоне просадки  , начиная с глубины

, начиная с глубины

(II тип грунтовых условий); б - верхняя и нижняя зоны

просадки не сливаются, имеется нейтральная зона  ;

;

в - верхняя и нижняя зоны просадки сливаются; г - просадка

от внешней нагрузки отсутствует; 1 - вертикальные

напряжения от собственного веса грунта  ; 2 - суммарные

; 2 - суммарные

вертикальные напряжения от внешней нагрузки и собственного

веса грунта  ; 3 - изменение с глубиной

; 3 - изменение с глубиной

начального просадочного давления  ;

;  - толщина

- толщина

слоя просадочных грунтов (просадочная толща);

d - глубина заложения фундамента

Рисунок 6.1. Схемы к расчету просадок основания фундаментов

6.1.16. При отсутствии опытных определений начального просадочного давления суммирование по формуле (6.1) производят до глубины, на которой относительная просадочность  от давления

от давления  равна 0,01.

равна 0,01.

6.1.17. Для расчета просадки грунта от нагрузки фундамента просадочную толщу разбивают на отдельные слои  в соответствии с литологическим разрезом и горизонтами определения

в соответствии с литологическим разрезом и горизонтами определения  . При этом толщина слоев должна быть не более 2 м, а изменение суммарного напряжения в пределах каждого слоя не должно превышать 200 кПа.

. При этом толщина слоев должна быть не более 2 м, а изменение суммарного напряжения в пределах каждого слоя не должно превышать 200 кПа.

При расчете просадок по формуле (6.1) учитывают только слои грунта, относительная просадочность которых при фактическом напряжении  . Слои, в которых

. Слои, в которых  , исключают из рассмотрения. Указанные требования относятся и к расчету максимальной просадки грунта от собственного веса по формуле (6.1).

, исключают из рассмотрения. Указанные требования относятся и к расчету максимальной просадки грунта от собственного веса по формуле (6.1).

6.1.18. Возможную просадку грунта от собственного веса  , см, при замачивании сверху малых площадей (ширина замачиваемой площади

, см, при замачивании сверху малых площадей (ширина замачиваемой площади  меньше размера просадочной толщи

меньше размера просадочной толщи  ) определяют по формуле

) определяют по формуле

, (6.4)

, (6.4)

где  - максимальное значение просадки грунта от собственного веса, см, определяемое в соответствии с 6.1.11.

- максимальное значение просадки грунта от собственного веса, см, определяемое в соответствии с 6.1.11.

6.1.19. При проектировании оснований, сложенных просадочными грунтами, в случае их возможного замачивания (см. 6.1.2, а) должны предусматриваться мероприятия, исключающие или снижающие до допустимых пределов просадки оснований и (или) уменьшающие их влияние на эксплуатационную надежность сооружений в соответствии с 6.1.21, 6.1.22.

В случае невозможности замачивания основания в течение всего срока эксплуатации сооружения (с учетом его возможной реконструкции) просадочные свойства грунтов допускается не учитывать, однако в расчетах должны использоваться физико-механические характеристики грунтов, соответствующие установившейся влажности (см. 6.1.7).

6.1.20. Расчет просадки в грунтовых условиях I типа не производят, если в пределах всей просадочной толщи сумма вертикальных напряжений от внешней нагрузки и от собственного веса грунта не превышает начальное просадочное давление  .

.

6.1.21. При возможности замачивания грунтов основания (см. 6.1.2) следует предусматривать:

а) устранение просадочных свойств грунтов в пределах всей просадочной толщи (см. 6.1.22);

б) прорезку просадочной толщи фундаментами, в том числе свайными и массивами из закрепленного грунта (см. 6.1.23);

в) комплекс мероприятий, включающий частичное устранение просадочных свойств грунтов, водозащитные и конструктивные мероприятия, указанные в разделе 5.9.

В грунтовых условиях II типа наряду с устранением просадочных свойств грунтов или прорезкой просадочной толщи фундаментами глубокого заложения должны предусматриваться водозащитные мероприятия, а также соответствующая компоновка генплана.

Выбор мероприятий должен производиться с учетом типа грунтовых условий, вида возможного замачивания, расчетной просадки, взаимосвязи проектируемых сооружений с сооружениями окружающей застройки в соответствии с требованиями 4.2.

6.1.22. Устранение просадочных свойств грунтов достигается:

а) в пределах верхней зоны просадки или ее части - уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала (бетона, щебня, песчано-гравийной смеси), химическим или термическим закреплением;

б) в пределах всей просадочной толщи - глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания, в том числе с глубинными взрывами, химическим или термическим закреплением.

6.1.23. При проектировании заглубленных фундаментов следует учитывать:

в грунтовых условиях I типа - сопротивление грунта по боковой поверхности фундаментов;

в грунтовых условиях II типа - негативное трение грунта по боковой поверхности фундаментов, возникающее при просадке грунтов от собственного веса.

6.2. Набухающие грунты

6.2.1. Основания, сложенные набухающими грунтами, должны проектироваться с учетом способности таких грунтов при повышении влажности увеличиваться в объеме - набухать. При последующем понижении влажности у набухающих грунтов происходит обратный процесс - усадка.

Необходимо учитывать, что способностью набухать при увеличении влажности обладают некоторые виды шлаков (например, шлаки электроплавильных производств), а также обычные глинистые грунты (не набухающие при увеличении влажности), если они замачиваются химическими отходами производств (например, растворами серной кислоты).

Возможность набухания шлаков при их увлажнении и глинистых грунтов при замачивании химическими отходами производств устанавливают опытным путем в лабораторных или полевых условиях.

6.2.2. Набухающие грунты характеризуются относительным набуханием при заданном давлении  , давлением набухания

, давлением набухания  , влажностью набухания

, влажностью набухания  , и относительной усадкой при высыхании

, и относительной усадкой при высыхании  .

.

Указанные характеристики определяют в соответствии с 6.2.7, 6.2.10 и 6.2.16.

6.2.3. При проектировании оснований, сложенных набухающими грунтами, следует учитывать возможность:

набухания грунтов за счет подъема уровня подземных вод или инфильтрации - увлажнения грунтов производственными или поверхностными водами;

набухания грунтов за счет накопления влаги под сооружениями в ограниченной по глубине зоне вследствие нарушения природных условий испарения при застройке и асфальтировании территории (экранирование поверхности);

набухания и усадки грунта в верхней части зоны аэрации - за счет изменения водно-теплового режима (сезонных климатических факторов);

усадки за счет высыхания от воздействия тепловых источников.

Примечание. При проектировании заглубленных частей сооружений необходимо учитывать горизонтальное давление, возникающее при набухании и усадке грунтов.

6.2.4. Горизонтальное давление  , кПа, определяют по формуле

, кПа, определяют по формуле

, (6.5)

, (6.5)

где  - коэффициент условий работы, равный 0,85;

- коэффициент условий работы, равный 0,85;

- коэффициент, зависящий от интенсивности набухания и принимаемый по таблице 6.1;

- коэффициент, зависящий от интенсивности набухания и принимаемый по таблице 6.1;

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|