- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

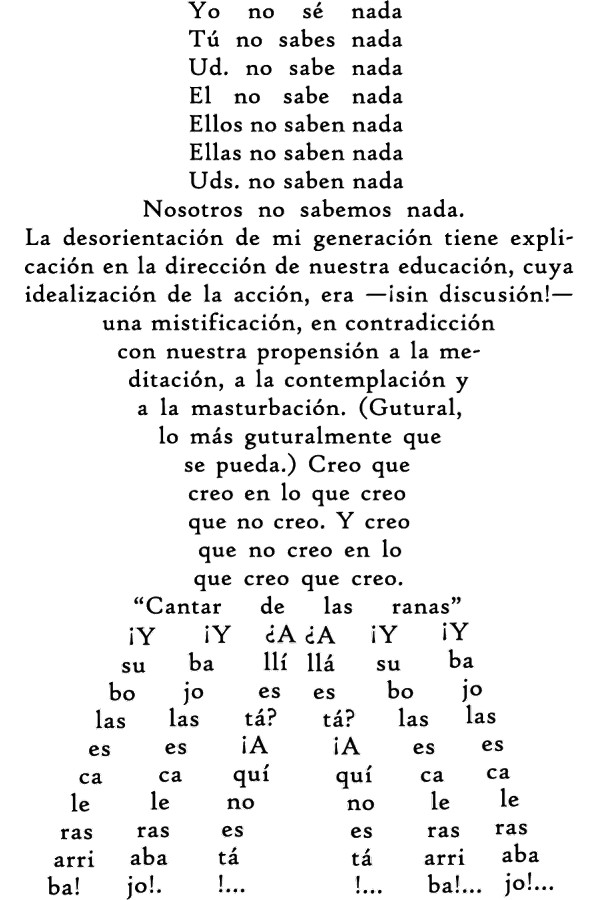

Oliverio Girondo. Espantapájaros. (al alcance de todos)

Oliverio Girondo

Espantapá jaros

(al alcance de todos)

Tí tulo original: Espantapá jaros (al alcance de todos)

Oliverio Girondo, 1932

Editor digital: jugaor

ePub base r1. 0

1

No se me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo; un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero, al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisiaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que sacarí a el primer premio en una exposició n de zanahorias; ¡ pero eso sí! —y en esto soy irreductible— no les perdono, bajo ningú n pretexto, que no sepan volar. Si no saben volar ¡ pierden el tiempo las que pretendan seducirme!

É sta fue —y no otra— la razó n de que me enamorase, tan locamente, de Marí a Luisa.

¿ Qué me importaban sus labios por entregas y sus encelos sulfurosos? ¿ Qué me importaban sus extremidades de palmí pedo y sus miradas de pronó stico reservado?

¡ Marí a Luisa era una verdadera pluma!

Desde el amanecer volaba del dormitorio a la cocina, volaba del comedor a la despensa. Volando me preparaba el bañ o, la camisa. Volando realizaba sus compras, sus quehaceres.

¡ Con qué impaciencia yo esperaba que volviese, volando, de algú n paseo por los alrededores! Allí lejos, perdido entre las nubes, un puntito rosado. «¡ Marí a Luisa! ¡ Marí a Luisa! »… y a los pocos segundos, ya me abrazaba con sus piernas de pluma, para llevarme, volando, a cualquier parte.

Durante kiló metros de silencio planeá bamos una caricia que nos aproximaba al paraí so; durante horas enteras nos anidá bamos en una nube, como dos á ngeles, y de repente, en tirabuzó n, en hoja muerta, el aterrizaje forzoso de un espasmo.

¡ Qué delicia la de tener una mujer tan ligera…, aunque nos haga ver, de vez en cuando, las estrellas! ¡ Qué voluptuosidad la de pasarse los dí as entre las nubes, la de pasarse las noches de un solo vuelo!

Despué s de conocer una mujer eté rea, ¿ puede brindarnos alguna clase de atractivos una mujer terrestre? ¿ Verdad que no hay una diferencia sustancial entre vivir con una vaca o con una mujer que tenga las nalgas a setenta y ocho centí metros del suelo?

Yo, por lo menos, soy incapaz de comprender la seducció n de una mujer pedestre, y por má s empeñ o que ponga en concebirlo, no me es posible ni tan siquiera imaginar que pueda hacerse el amor má s que volando.

2

Jamá s se habí a oí do el menor roce de cadenas. Las botellas no manifestaban ningú n deseo de incorporarse. Al dí a siguiente de colocar un botó n sobre una mesa, se le encontraba en el mismo sitio. El vino y los retratos envejecí an con dignidad. Era posible afeitarse ante cualquier espejo, sin que se rasgara a la altura de la caró tida; pero bastaba que un invitado tocase la campanilla y penetrara en el vestí bulo, para que cometiese los má s grandes descuidos; alguna de esas distracciones imperdonables, que pueden conducirnos hasta el suicidio.

En el acto de entregar su tarjeta, por ejemplo, los visitantes se sacaban los pantalones, y antes de ser introducidos en el saló n, se subí an hasta el ombligo los faldones de la camisa. Al ir a saludar a la dueñ a de casa, una fuerza irresistible los obligaba a sonarse las narices con los visillos, y al querer preguntarle por su marido, le preguntaban por sus dientes postizos. A pesar de un enorme esfuerzo de voluntad, nadie llegaba a dominar la tentació n de repetir: «Cuernos de vaca», si alguien se referí a a las señ oritas de la casa, y cuando é stas ofrecí an una taza de té, los invitados se colgaban de las arañ as, para reprimir el deseo de morderles las pantorrillas.

El mismo embajador de Inglaterra, un inglé s reseco en el protocolo, con un bigote usado, como uno de esos cepillos de dientes que se utilizan para embetunar los botines, en vez de aceptar la copa de champagne que le brindaban, se arrodilló en medio del saló n para olfatear las flores de la alfombra, y despué s de aproximarse a un pedestal, levantó la pata como un perro.

3

Nunca he dejado de llevar la vida humilde que puede permitirse un modesto empleado de correos. ¡ Pues! Mi mujer —que tiene la maní a de pensar en voz alta y de decir todo lo que le pasa por la cabeza— se empeñ a en atribuirme los destinos má s absurdos que pueden imaginarse.

Ahora mismo, mientras leí a los diarios de la tarde, me preguntó sin ninguna clase de preá mbulos:

«¿ Por qué no abandonaste el gato y el hogar? ¡ Ha de ser tan lindo embarcarse en una fragata! … Durante las noches de luna, los marineros se reú nen sobre cubierta. Algunos tocan el acordeó n, otros acarician una mujer de goma. Tú fumas la pipa en compañ í a de un amigo. El mar te ha endurecido las pupilas. Has visto demasiados atardeceres. ¿ Con qué puerto, con qué ciudad no te has acostado alguna noche? ¿ Las velas será n capaces de brindarte un horizonte nuevo? Un dí a en que la calma ya es una maldició n, bajas a tu cucheta, desanudas un pañ uelo de seda, te ahorcas con una trenza de mujer».

Y no contenta con hacerme navegar por todo el mundo, cuando hace diecisé is añ os que estoy anclado en el correo:

«¿ Recuerdas las que tení a cuando me conociste? … En ese tiempo me imaginaba que serí as soldado y mis pezones se incendiaban al pensar que tendrí as un pecho á spero, como un felpudo.

»Eras fuerte. Escalaste los muros de un monasterio. Te acostaste con la abadesa. La dejaste preñ ada. ¿ A qué tiempo, a qué nació n pertenece tu historia? … Te has jugado la vida tantas veces, que posees un olor a barajas usadas. ¡ Con qué avidez, con qué ternura yo te besaba las heridas! Eras brutal. Eras taciturno. Te gustaban los quesos que saben a verija de sá tiro… y la primera noche, al poseerme, me destrozaste el espinazo en el respaldo de la cama».

Y como me dispusiera a demostrarle que lejos de cometer esas barbaridades, no he ambicionado, durante toda mi existencia, má s que ingresar en el Club Social de Vé lez Sarsfield:

«Ahora te veo arrodillado en una iglesia con olor a bodega.

»Mí rate las manos; só lo sirven para hojear misales. Tu humildad es tan grande que te avergü enzas de tu pureza, de tu sabidurí a. Te hincas, a cada instante para besar las hojas que se quejan y que suspiran. Cuando una mujer te mira, bajas los pá rpados y te sientes desnudo. Tu sudor es grato a las prostitutas y a los perros. Te gusta caminar, con fiebre, bajo la lluvia. Te gusta acostarte, en pleno campo, a mirar las estrellas…

»Una noche —en que te hallas con Dios— entras en un establo, sin que nadie te vea, y te estiras sobre la paja, para morir abrazado al pescuezo de alguna vaca…»

4

Abandoné las carambolas por el calambur, los madrigales por los mamboretá s, los entreveros por los entretelones, los invertidos por los invertebrados. Dejé la sociabilidad a causa de los soció logos, de los solistas, de los sodomitas, de los solitarios. No quise saber nada con los prostá ticos. Preferí el sublimado a lo sublime. Lo edificante a lo edificado. Mi repulsió n hacia los parentescos me hizo eludir los padrinazgos, los padrenuestros. Conjuré las conjuraciones má s concomitantes con las conjugaciones conyugales. Fui cé libe, con el mismo amor propio con que hubiese sido paraguas. A pesar de mis predilecciones, tuve que distanciarme de los contrabandistas y de los contrabajos; pero intimé, en cambio, con la flagelació n, con los flamencos.

Lo irreductible me sedujo un instante. Creí, con una buena fe de voluntario, en la mineralogí a y en los minotauros. ¿ Por qué razó n los mitos no repoblarí an la aridez de nuestras circunvoluciones? Durante varios siglos, la felicidad, la fecundidad, la filosofí a, la fortuna, ¿ no se hospedaron en una piedra?

¡ Mi ineptitud llegó a confundir a un coronel con un termó metro!

Renuncié a las sociedades de beneficencia, a los ejercicios respiratorios, a la franela. Aprendí de memoria el horario de los trenes que no tomarí a nunca. Poco a poco me sedujeron el recato y el bacalao. No consentí ninguna concomitancia con la concupiscencia, con la constipació n. Fui metodista, malabarista, monogamista. Amé las contradicciones, las contrariedades, los contrasentidos… y caí en el gatismo, con una violencia de gatillo.

5

En cualquier parte donde nos encontremos, a toda hora del dí a o de la noche, ¡ miembros de la familia! Parientes má s o menos lejanos, pero con una ascendencia idé ntica a la nuestra.

¿ Cualquier gato se asoma a la ventana y se lame las nalgas? … ¡ Los mismos ojos de tí a Carolina! ¿ El caballo de un carro resbala sobre el asfalto? … ¡ Los dientes un poco amarillentos de mi abuelo José Marí a!

¡ Lindo programa el de encontrar parientes a cada paso! ¡ El de ser un tí o a quien lo toman por primo a cada instante!

Y lo peor, es que los ví nculos de consanguinidad no se detienen en la escala zooló gica. La certidumbre del origen comú n de las especies fortalece tanto nuestra memoria, que el lí mite de los reinos desaparece y nos sentimos tan cerca de los herbí voros como de los cristalizados o de los fariná ceos. Siete, setenta o setecientas generaciones terminan por parecernos lo mismo, y (aunque las apariencias sean distintas) nos damos cuenta de que tenemos tanto de camello, como de zanahoria.

Despué s de galopar nueve leguas de pampa, nos sentamos ante la humareda del puchero. Tres bocados… y el esó fago se nos anuda. Hará un periodo geoló gico; este zapallo, ¿ no serí a un hijo de nuestro papá? Los garbanzos tienen un gustito a paraí so, ¡ pero si resultara que estamos devorando a nuestros propios hermanos!

A medida que nuestra existencia se confunde con la existencia de cuanto nos rodea, se intensifica má s el terror de perjudicar a algú n miembro de la familia. Poco a poco, la vida se transforma en un continuo sobresalto. Los remordimientos que nos corroen la conciencia, llegan a entorpecer las funciones má s impostergables del cuerpo y del espí ritu. Antes de mover un brazo, de estirar una pierna, pensamos en las consecuencias que ese gesto puede tener, para toda la parentela. Cada dí a que pasa nos es má s difí cil alimentarnos, nos es má s difí cil respirar, hasta que llega un momento en que no hay otra escapatoria que la de optar, y resignarnos a cometer todos los incestos, todos los asesinatos, todas las crueldades, o ser, simple y humildemente, una ví ctima de la familia.

Mis nervios desafinan con la misma frecuencia que mis primas. Si por casualidad, cuando me acuesto, dejo de atarme a los barrotes de la cama, a los quince minutos me despierto, indefectiblemente, sobre el techo de mi ropero. En ese cuarto de hora, sin embargo, he tenido tiempo de estrangular a mis hermanos, de arrojarme a algú n precipicio y de quedar colgado de las ramas de un espinillo.

Mi digestió n inventa una cantidad de crustá ceos, que se entretienen en perforarme el intestino. Desde la infancia, necesito que me desabrochen los tiradores, antes de sentarme en alguna parte, y es rarí simo que pueda sonarme la nariz sin encontrar en el pañ uelo un cadá ver de cucaracha.

Todaví a, cuando llovizna, me duele la pierna que me amputaron hace tres añ os. Mi riñ ó n derecho es un maní. Mi riñ ó n izquierdo se encuentra en el museo de la Facultad de Medicina. Soy polí glota y tartamudo. He perdido, a la loterí a, hasta las uñ as de los pies, y en el instante de firmar mi acta matrimonial, me di cuenta que me habí a casado con una cacatú a.

Las má rgenes de los libros no son capaces de encauzar mi aburrimiento y mi dolor. Hasta las ideas má s optimistas toman un coche fú nebre para pasearse por mi cerebro. Me repugna el bostezo de las camas deshechas, no siento ninguna propensió n por empollarles los senos a las mujeres y me enferma que los boticarios se equivoquen con tan poca frecuencia en los preparados de estricnina.

En estas condiciones, creo sinceramente que lo mejor es tragarse una cá psula de dinamita y encender, con toda tranquilidad, un cigarrillo.

7

¡ Todo era amor… amor! No habí a nada má s que amor. En todas partes se encontraba amor. No se podí a hablar má s que de amor.

Amor pasado por agua, a la vainilla, amor al portador, amor a plazos. Amor analizable, analizado. Amor ultramarino. Amor ecuestre.

Amor de cartó n piedra, amor con leche… lleno de prevenciones, de preventivos; lleno de cortocircuitos, de cortapisas.

Amor con una gran M, con una M mayú scula, chorreado de merengue, cubierto de flores blancas…

Amor espermatozoico, esperantista. Amor desinfectado, amor untuoso…

Amor con sus accesorios, con sus repuestos; con sus faltas de puntualidad, de ortografí a; con sus interrupciones cardiacas y telefó nicas.

Amor que incendia el corazó n de los orangutanes, de los bomberos. Amor que exalta el canto de las ranas bajo las ramas, que arranca los botones de los botines, que se alimenta de encelo y de ensalada.

Amor impostergable y amor impuesto. Amor incandescente y amor incauto. Amor indeformable. Amor desnudo. Amor-amor que es, simplemente, amor. Amor y amor… ¡ y nada má s que amor!

8

Yo no tengo una personalidad; yo soy un cocktail, un conglomerado, una manifestació n de personalidades.

En mí, la personalidad es una especie de furunculosis aní mica en estado cró nico de erupció n; no pasa media hora sin que me nazca una nueva personalidad.

Desde que estoy conmigo mismo, es tal la aglomeració n de las que me rodean, que mi casa parece el consultorio de una quiromá ntica de moda. Hay personalidades en todas partes: en el vestí bulo, en el corredor, en la cocina, hasta en el W. C…

¡ Imposible lograr un momento de tregua, de descanso! ¡ Imposible saber cuá l es la verdadera!

Aunque me veo forzado a convivir en la promiscuidad má s absoluta con todas ellas, no me convenzo de que me pertenezcan.

¿ Qué clase de contacto pueden tener conmigo —me pregunto— todas estas personalidades inconfesables, que harí an ruborizar a un carnicero? ¿ Habré de permitir que se me identifique, por ejemplo, con este pederasta marchito que no tuvo ni el coraje de realizarse, o con este cretinoide cuya sonrisa es capaz de congelar una locomotora?

El hecho de que se hospeden en mi cuerpo es suficiente, sin embargo, para enfermarse de indignació n. Ya que no puedo ignorar su existencia, quisiera obligarlas a que se oculten en los repliegues má s profundos de mi cerebro. Pero son de una petulancia… de un egoí smo… de una falta de tacto…

Hasta las personalidades má s insignificantes se dan unos aires de transatlá ntico. Todas, sin ninguna clase de excepció n, se consideran con derecho a manifestar un desprecio olí mpico por las otras, y naturalmente, hay peleas, conflictos de toda especie, discusiones que no terminan nunca. En vez de contemporizar, ya que tienen que vivir juntas, ¡ pues no señ or!, cada una pretende imponer su voluntad, sin tomar en cuenta las opiniones y los gustos de las demá s. Si alguna tiene una ocurrencia, que me hace reí r a carcajadas, en el acto sale cualquier otra, proponié ndome un paseí to al cementerio. Ni bien aqué lla desea que me acueste con todas las mujeres de la ciudad, é sta se empeñ a en demostrarme las ventajas de la abstinencia, y mientras una abusa de la noche y no me deja dormir hasta la madrugada, la otra me despierta con el amanecer y exige que me levante junto con las gallinas.

Mi vida resulta así una preñ ez de posibilidades que no se realizan nunca, una explosió n de fuerzas encontradas que se entrechocan y se destruyen mutuamente. El hecho de tomar la menor determinació n me cuesta un tal cú mulo de dificultades, antes de cometer el acto má s insignificante necesito poner tantas personalidades de acuerdo, que prefiero renunciar a cualquier cosa y esperar que se extenú en discutiendo lo que han de hacer con mi persona, para tener, al menos, la satisfacció n de mandarlas a todas juntas a la mierda.

9

¿ Nos olvidamos, a veces, de nuestra sombra o es que nuestra sombra nos abandona de vez en cuando?

Hemos abierto las ventanas de siempre. Hemos encendido las mismas lá mparas. Hemos subido las escaleras de cada noche, y sin embargo han pasado las horas, las semanas enteras, sin que notemos su presencia.

Una tarde, al atravesar una plaza, nos sentamos en algú n banco. Sobre las piedritas del camino describimos, con el regató n de nuestro paraguas, la mitad de una circunferencia. ¿ Pensamos en alguien que está ausente? ¿ Buscamos, en nuestra memoria, un recuerdo perdido? En todo caso, nuestra atenció n se encuentra en todas partes y en ninguna, hasta que, de repente advertimos un estremecimiento a nuestros pies, y al averiguar de qué proviene, nos encontramos con nuestra sombra.

¿ Será posible que hayamos vivido junto a ella sin habernos dado cuenta de su existencia? ¿ La habremos extraviado al doblar una esquina, al atravesar una multitud? ¿ O fue ella quien nos abandonó, para olfatear todas las otras sombras de la calle?

La ternura que nos infunde su presencia es demasiado grande para que nos preocupe la contestació n a esas preguntas.

Quisié ramos acariciarla como a un perro, quisié ramos cargarla para que durmiera en nuestros brazos, y es tal la satisfacció n de que nos acompañ e al regresar a nuestra casa, que todas las preocupaciones que tomamos con ella nos parecen insuficientes.

Antes de atravesar las bocacalles esperamos que no circule ninguna clase de vehí culo. En vez de subir las escaleras, tomamos el ascensor, para impedir que los escalones le fracturen el espinazo. Al circular de un cuarto a otro, evitamos que se lastime en las aristas de los muebles, y cuando llega la hora de acostarnos, la cubrimos como si fuese una mujer, para sentirla bien cerca de nosotros, para que duerma toda la noche a nuestro lado.

¿ Resultará má s prá ctico dotarse de una epidermis de verruga que adquirir una psicologí a de colmillo cariado?

Aunque ya han transcurrido muchos añ os, lo recuerdo perfectamente. Acababa de formularme esta pregunta, cuando un tranví a me susurró al pasar: «¡ En la vida hay que sublimarlo todo… no hay que dejar nada sin sublimar! ».

Difí cilmente otra revelació n me hubiese encandilado con má s violencia: fue como si me enfocaran, de pronto, todos los reflectores de la escuadra britá nica. Recié n me iluminaba tanta sabidurí a, cuando empecé a sublimar, cuando ya lo sublimaba todo, con un entusiasmo de rematador… de rematador sublime, se sobreentiende.

Desde entonces la vida tiene un significado distinto para mí. Lo que antes me resultaba grotesco o deleznable, ahora me parece sublime. Lo que hasta ese momento me producí a hastí o o repugnancia, ahora me precipita en un colapso de felicidad que me hace encontrar sublime lo que sea: de los escarbadientes a los giros postales, del adulterio al escorbuto.

¡ Ah, la beatitud de vivir en plena sublimidad, y el contento de comprobar que uno mismo es un peató n afrodisiaco, lleno de fuerza, de vitalidad, de seducció n; lleno de sentimientos incandescentes, lleno de sexos indeformables; de todos los calibres, de todas las especies: sexos con mú sica, sin desfallecimientos, de percusió n! Bí pedo implume, pero barbado con una barba electrocutante, indescifrable. ¡ Ciudadano genial —¡ muchí simo má s genial que ciudadano! — con ideas embudo, ametralladoras, cascabel; con ideas que disponen de todos los vehí culos existentes, desde la intuició n a los zancos! ¡ Mamó n que usufructú a de un temperamento devastador y reconstituyente, capaz de enamorarse al infrarrojo, de soldar ví nculos autó genos de una sola mirada, de dejar encinta una gruesa de colegialas con el dedo meñ ique! …

¡ Pensar que antes de sublimarlo todo, sentí a í mpetus de suicidarme ante cualquier espejo y que me ha bastado encarar las cosas en sublime, para reconocerme dueñ o de millares de señ oras eté reas, que revolotean y se posan sobre cualquier cornisa, con el propó sito de darme docenas y docenas de hijos, de catorce metros de estatura; grandes bebé s machos y rubicundos, con una cantidad de costillas mucho mayor que la reglamentaria, a pesar de tener hermanas gemelas y afrodisiacas! …

Que otros practiquen —si les divierte— idiosincrasias de felpudo. Que otros tengan para las cosas una sonrisa de serrucho, una mirada de charol.

Yo he optado, definitivamente, por lo sublime y sé, por experiencia propia, que en la vida no hay má s solució n que la de sublimar, que la de mirarlo y resolverlo todo, desde el punto de vista de la sublimidad.

11

Si hubiera sospechado lo que se oye despué s de muerto, no me suicido.

Apenas se desvanece la musiquita que nos echó a perder los ú ltimos momentos y cerramos los ojos para dormir la eternidad, empiezan las discusiones y las escenas de familia.

¡ Qué desconocimiento de las formas! ¡ Qué carencia absoluta de compostura! ¡ Qué ignorancia de lo que es bien morir!

Ni un conventillo de calabreses malcasados, en plena catá strofe conyugal, darí a una noció n aproximada de las bataholas que se producen a cada instante.

Mientras algú n vecino patalea dentro de su cajó n, los de al lado se insultan como carreros, y al mismo tiempo que resuena un estruendo a mudanza, se oyen las carcajadas de los que habitan en la tumba de enfrente.

Cualquier cadá ver se considera con el derecho de manifestar a gritos los deseos que habí a logrado reprimir durante toda su existencia de ciudadano, y no contento con enterarnos de sus mezquindades, de sus infamias, a los cinco minutos de hallarnos instalados en nuestro nicho, nos interioriza de lo que opinan sobre nosotros todos los habitantes del cementerio.

De nada sirve que nos tapemos las orejas. Los comentarios, las risitas iró nicas, los cascotes que caen de no se sabe dó nde, nos atormentan en tal forma los minutos del dí a y del insomnio, que nos dan ganas de suicidarnos nuevamente.

Aunque parezca mentira —esas humillaciones— ese continuo estruendo resulta mil veces preferible a los momentos de calma y de silencio.

Por lo comú n, é stos sobrevienen con una brusquedad de sí ncope. De pronto, sin el menor indicio, caemos en el vací o. Imposible asirse a alguna cosa, encontrar una asperosidad a que aferrarse. La caí da no tiene té rmino. El silencio hace sonar su diapasó n. La atmó sfera se rarifica cada vez má s, y el menor ruidito: una uñ a, un cartí lago que se cae, la falange de un dedo que se desprende, retumba, se amplifica, choca y rebota en los obstá culos que encuentra, se amalgama con todos los ecos que persisten; y cuando parece que ya se va a extinguir, y cerramos los ojos despacito para que no se oiga ni el roce de nuestros pá rpados, resuena un nuevo ruido que nos espanta el sueñ o para siempre.

¡ Ah, si yo hubiera sabido que la muerte es un paí s donde no se puede vivir!

12

Se miran, se presienten, se desean,

se acarician, se besan, se desnudan,

se respiran, se acuestan, se olfatean,

se penetran, se chupan, se demudan,

se adormecen, despiertan, se iluminan,

se codician, se palpan, se fascinan,

se mastican, se gustan, se babean,

se confunden, se acoplan, se disgregan,

se aletargan, fallecen, se reintegran,

se distienden, se enarcan, se menean,

se retuercen, se estiran, se caldean,

se estrangulan, se aprietan, se estremecen,

se tantean, se juntan, desfallecen,

se repelen, se enervan, se apetecen,

se acometen, se enlazan, se entrechocan,

se agazapan, se apresan, se dislocan,

se perforan, se incrustan, se acribillan,

se remachan, se injertan, se atornillan,

se desmayan, reviven, resplandecen,

se contemplan, se inflaman, se enloquecen,

se derriten, se sueldan, se calcinan,

se desgarran, se muerden, se asesinan,

resucitan, se buscan, se refriegan,

se rehú yen, se evaden y se entregan.

13

Hay dí as en que yo no soy má s que una patada, ú nicamente una patada. ¿ Pasa una motocicleta? ¡ Gol! … en la ventana de un quinto piso. ¿ Se detiene una calva? … Allá va por el aire hasta ensartarse en algú n pararrayos. ¿ Un automó vil frena al llegar a una esquina? Instalado de una sola patada en alguna buhardilla.

¡ Al traste con los frascos de las farmacias, con los artefactos de luz elé ctrica, con los nú meros de las puertas de calle!

Cuando comienzo a dar patadas, es inú til que quiera contenerme. Necesito derrumbar las cornisas, los mingitorios, los tranví as. Necesito entrar —¡ a patadas! — en los escaparates y sacar —¡ a patadas! — todos los maniquí es a la calle. No logro tranquilizarme, estar contento, hasta que no destruyo las obras de salubridad, los edificios pú blicos. Nada me satisface tanto como hacer estallar, de una patada, los gasó metros y los arcos voltaicos. Preferirí a morir antes que renunciar a que los faroles describan una trayectoria de cohete y caigan, patas arriba, entre los brazos de los á rboles.

A patadas con el cuerpo de bomberos, con las flores artificiales, con el bicarbonato. A patadas con los depó sitos de agua, con las mujeres preñ adas, con los tubos de ensayo.

Familias disueltas de una sola patada; cooperativas de consumo, fá bricas de calzado; gente que no ha podido asegurarse, que ni siquiera tuvo tiempo de cambiarle el agua a las aceitunas… a los pececillos de color…

14

Mi abuela —que no era tuerta— me decí a:

«Las mujeres cuestan demasiado trabajo o no valen la pena. ¡ Puebla tu sueñ o con las que te gusten y será n tuyas mientras descansas!

»No te limpies los dientes, por lo menos, con los sexos usados. Rehú ye, dentro de lo posible, las enfermedades vené reas, pero si alguna vez necesitas optar entre un premio a la virtud y la sí filis, no trepides un solo instante: ¡ El mercurio es mucho menos pesado que la abstinencia!

»Cuando unas nalgas te sonrí an, no se lo confí es ni a los gatos. Recuerda que nunca encontrará s un sitio mejor donde meter la lengua que tu propio bolsillo, y que vale má s un sexo en la mano que cien volando».

Pero a mi abuela le gustaba contradecirse, y despué s de pedirme que le buscase los anteojos que tení a sobre la frente, agregaba con voz de daguerrotipo:

«La vida —te lo digo por experiencia— es un largo embrutecimiento. Ya ves en el estado y en el estilo en que se encuentra tu pobre abuela. ¡ Si no fuese por la esperanza de ver un poco mejor despué s de muerta! …

»La costumbre nos teje, diariamente, una telarañ a en las pupilas. Poco a poco nos aprisiona la sintaxis, el diccionario, y aunque los mosquitos vuelen tocando la corneta, carecemos del coraje de llamarlos arcá ngeles. Cuando una tí a nos lleva de visita, saludamos a todo el mundo, pero tenemos vergü enza de estrecharle la mano al señ or gato, y má s tarde, al sentir deseos de viajar, tomamos un boleto en una agencia de vapores, en vez de metamorfosear una silla en transatlá ntico.

»Por eso —aunque me creas completamente chocha— nunca me cansaré de repetirte que no debes renunciar ni a tu derecho de renunciar. El dolor de muelas, las estadí sticas municipales, la utilizació n del aserrí n, de la viruta y otros desperdicios, pueden proporcionarnos una satisfacció n insospechada. Abre los brazos y no te niegues al clarinete, ni a las faltas de ortografí a. Confecció nate una nueva virginidad cada cinco minutos y escucha estos consejos como si te los diera una moldura, pues aunque la experiencia sea una enfermedad que ofrece tan poco peligro de contagio, no debes exponerte a que te influencie ni tan siquiera tu propia sombra.

»¡ La imitació n ha prostituido hasta a los alfileres de corbata! ».

15

Exigió que sus esclavos le escupieran la frente, y colgado de las patas de una cigü eñ a, abandonó sus costumbres y sus cofres de sá ndalo.

¿ Sabí a que las esencias dejan un amargor en la garganta? ¿ Sabí a que el ascetismo puebla la soledad de mujeres desnudas y que toda sabidurí a ha de humillarse ante el mecanismo de un mosquito?

Durante su permanencia en el desierto, su ombligo consiguió trasuntar buena parte del universo. Allí, las arañ as que llevan una cruz sobre la espalda lo preservaron de los sú cubos extrachatos. Allí intimó con los fantasmas que recorren en zancos la eternidad y con los cactus que tienen idiosincrasias de espantapá jaro, pero aunque tuvo coloquios con el Diablo y con el Señ or, no pudo descubrir la existencia de una nueva virtud, de un nuevo vicio.

El ayuno de toda concupiscencia ¿ le permitirí a saborear el halago de que un mismo fervor lo acompañ ara a todas partes, con su miasma de sumisió n y de podredumbre?

Precedido por una brisa que apartaba las inmundicias del camino, las poblaciones ató nitas lo vieron pasar cargado de aburrimiento y de pará sitos.

Su presencia maduraba las mieses. La sola imposició n de sus manos hací a renacer la virilidad y su mirada infundí a en las prostitutas una ternura agreste de codorniz.

¡ Cuá ntas veces su palabra cayó sobre la multitud con la mansedumbre con que la lluvia tranquiliza el oleaje!

Sobre la calva un resplandor fosforescente y millares de abejas alojadas en la pelambre de su pecho, aparecí a al mismo tiempo en lugares distintos, con un desgano cada vez má s consciente de la inutilidad de cuanto existe.

Su perfecció n habí a llegado a repugnarle tanto como el bañ o o como el caviar. Ya no sentí a ninguna voluptuosidad en paladear la siesta y los remansos encarnados en un yacaré. Ya no le procuraba el menor alivio que los leprosos lo esperaran para acariciarle la sombra, ni que las estrellas dejasen de temblar, ante el tamañ o de su ternura y de su barba.

Una tarde, en el recodo de un camino, decidió inmovilizarse para toda la eternidad.

En vano los peregrinos acudieron, de todas partes, con sus oraciones y sus ofrendas. En vano se extremaron, ante su indiferencia, los ritos de la cá bala y de la mortificació n. Ni las penitencias ni las cosquillas consiguieron arrancarle tan siquiera un bostezo, y en medio del espanto se comprobó que mientras el verdí n le cubrí a las extremidades y el pudor, su cuerpo se iba transformando, poco a poco, en una de esas piedras que se acuestan en los caminos para empollar gusanos y humedad.

16

A unos les gusta el alpinismo. A otros les entretiene el dominó. A mí me encanta la transmigració n.

Mientras aqué llos se pasan la vida colgados de una soga o pegando puñ etazos sobre una mesa, yo me lo paso transmigrando de un cuerpo a otro, yo no me canso nunca de transmigrar.

Desde el amanecer, me instalo en algú n eucalipto a respirar la brisa de la mañ ana. Duermo una siesta mineral, dentro de la primera piedra que hallo en mi camino, y antes de anochecer ya estoy pensando la noche y las chimeneas con un espí ritu de gato.

¡ Qué delicia la de metamorfosearse en abejorro, la de sorber el polen de las rosas! ¡ Qué voluptuosidad la de ser tierra, la de sentirse penetrado de tubé rculos, de raí ces, de una vida latente que nos fecunda… y nos hace cosquillas!

Para apreciar el jamó n ¿ no es indispensable ser chancho? Quien no logre transformarse en caballo ¿ podrá saborear el gusto de los valles y darse cuenta de lo que significa «tirar el carro»? …

Poseer una virgen es muy distinto a experimentar las sensaciones de la virgen mientras la estamos poseyendo, y una cosa es mirar el mar desde la playa, otra contemplarlo con unos ojos de cangrejo.

Por eso a mí me gusta meterme en las vidas ajenas, vivir todas sus secreciones, todas sus esperanzas, sus buenos y sus malos humores.

Por eso a mí me gusta rumiar la pampa y el crepú sculo personificado en una vaca, sentir la gravitació n y los ramajes con un cerebro de nuez o de castañ a, arrodillarme en pleno campo, para cantarle con una voz de sapo a las estrellas.

¡ Ah, el encanto de haber sido camello, zanahoria, manzana, y la satisfacció n de comprender, a fondo, la pereza de los remansos… y de los camaleones! …

¡ Pensar que durante toda su existencia, la mayorí a de los hombres no han sido ni siquiera mujer! … ¿ Có mo es posible que no se aburran de sus apetitos, de sus espasmos y que no necesiten experimentar, de vez en cuando, los de las cucarachas… los de las madreselvas?

Aunque me he puesto, muchas veces, un cerebro de imbé cil, jamá s he comprendido que se pueda vivir, eternamente, con un mismo esqueleto y un mismo sexo.

Cuando la vida es demasiado humana —¡ ú nicamente humana! — el mecanismo de pensar ¿ no resulta una enfermedad má s larga y má s aburrida que cualquier otra?

Yo, al menos, tengo la certidumbre que no hubiera podido soportarla sin esa aptitud de evasió n, que me permite trasladarme adonde yo no estoy: ser hormiga, jirafa, poner un huevo, y lo que es má s importante aú n, encontrarme conmigo mismo en el momento en que me habí a olvidado, casi completamente, de mi propia existencia.

17

Me estrechaba entre sus brazos chatos y se adherí a a mi cuerpo, con una violenta viscosidad de molusco. Una secreció n pegajosa me iba envolviendo, poco a poco, hasta lograr inmovilizarme. De cada uno de sus poros surgí a una especie de uñ a que me perforaba la epidermis. Sus senos comenzaban a hervir. Una exudació n fosforescente le iluminaba el cuello, las caderas; hasta que su sexo —lleno de espinas y de tentá culos— se incrustaba en mi sexo, precipitá ndome en una serie de espasmos exasperantes.

Era inú til que le escupiese en los pá rpados, en las concavidades de la nariz. Era inú til que le gritara mi odio y mi desprecio. Hasta que la ú ltima gota de esperma no se me desprendí a de la nuca, para perforarme el espinazo como una gota de lacre derretido, sus encí as continuaban sorbiendo mi desesperació n; y antes de abandonarme me dejaba sus millones de uñ as hundidas en la carne y no tení a otro remedio que pasarme la noche arrancá ndomelas con unas pinzas, para poder echarme una gota de yodo en cada una de las heridas…

¡ Bonita fiesta la de ser un durmiente que usufructú a de la predilecció n de los sú cubos!

18

Llorar a lá grima viva. Llorar a chorros. Llorar la digestió n. Llorar el sueñ o. Llorar ante las puertas y los puertos. Llorar de amabilidad y de amarillo.

Abrir las canillas, las compuertas del llanto. Empaparnos el alma, la camiseta. Inundar las veredas y los paseos, y salvarnos, a nado, de nuestro llanto.

Asistir a los cursos de antropologí a, llorando. Festejar los cumpleañ os familiares, llorando. Atravesar el Á frica, llorando.

Llorar como un cacuy, como un cocodrilo… si es verdad que los cacuies y los cocodrilos no dejan nunca de llorar.

Llorarlo todo, pero llorarlo bien. Llorarlo con la nariz, con las rodillas. Llorarlo por el ombligo, por la boca.

Llorar de amor, de hastí o, de alegrí a. Llorar de frac, de flato, de flacura. Llorar improvisando, de memoria. ¡ Llorar todo el insomnio y todo el dí a!

19

¿ Que las poleas ya no se contentan con devorar millares y millares de dedos meñ iques? ¿ Que las má quinas de coser amenazan zurcirnos hasta los menores intersticios? ¿ Que la depravació n de las esferas terminará por degradar a la geometrí a?

Es bastante intranquilizador —sin duda alguna— comprobar que no existe ni una hectá rea sobre la superficie de la Tierra que no encubra cuatro docenas de cadá veres; pero de allí a considerarse una simple carnaza de microbios… a no concebir otra aspiració n que la de recibirse de calavera…

Lo cotidiano podrá ser una manifestació n modesta de lo absurdo, pero aunque Dios —reencarnado en algú n sacamuelas— nos obligara a localizar todas nuestras esperanzas en los escarbadientes, la vida no dejarí a de ser, por eso, una verdadera maravilla.

¿ Qué nos importa que los cadá veres se descompongan con mucha má s facilidad que los automó viles? ¿ Qué nos importa que familias enteras —¡ llenas de señ oritas! — fallezcan por su excesivo amor a los hongos silvestres? …

El solo hecho de poseer un hí gado y dos riñ ones ¿ no justificarí a que nos pasá ramos los dí as aplaudiendo a la vida y a nosotros mismos? ¿ Y no basta con abrir los ojos y mirar, para convencerse que la realidad es, en realidad, el má s auté ntico de los milagros?

Cuando se tienen los nervios bien templados, el espectá culo má s insignificante —una mujer que se detiene, un perro que husmea una pared— resulta algo tan inefable… es tal el cú mulo de coincidencias, de circunstancias que se requieren —por ejemplo— para que dos moscas aterricen y se reproduzcan sobre una calva, que se necesita una impermeabilidad de cocodrilo para no sufrir, al comprobarlo, un verdadero sí ncope de admiració n.

De ahí ese amor, esa gratitud enorme que siento por la vida, esas ganas de lamerla constantemente, esos í mpetus de prosternació n ante cualquier cosa… ante las estatuas ecuestres, ante los tachos de basura…

De ahí ese optimismo de pelota de goma que me hace reí r, a carcajadas, del esqueleto de las bicicletas, de los ataques al hí gado de los limones; esa alegrí a que me incita a rebotar en todas las fachadas, en todas las ideas, a salir corriendo —¡ desnudo! — por los alrededores para hacerles cosquillas a los gasó metros… a los cementerios…

Dí as, semanas enteras, en que no logra intranquilizarme ni la sospecha de que a las mujeres les pueda nacer un taxí metro entre los senos.

Momentos de tal fervor, de tal entusiasmo, que me lo encuentro a Dios en todas partes, al doblar las esquinas, en los cajones de las mesas de luz, entre las hojas de los libros y en que, a pesar de los esfuerzos que hago por contenerme, tengo que arrodillarme en medio de la calle, para gritar con una voz virgen y ancestral:

«¡ Viva el esperma… aunque yo perezca! ».

20

Con frecuencia voy a visitar a un pariente que vive en los alrededores. Al pasar por alguna de las estaciones —¡ no falla ni por casualidad! — el tren salta sobre el andé n, arrasa los equipajes, derrumba la boleterí a, el comedor. Los vagones se trepan los unos sobre los otros. El furgó n se acopla con la locomotora. No hay má s que piernas y brazos por todas partes: bajo los asientos, entre los durmientes de la ví a, sobre las redes donde se colocan las valijas.

De mi compartimento só lo queda un pedazo de puerta. Echo a un lado los cadá veres que me rodean. Rectifico la latitud de mi corbata, y salgo, lo má s campante, sin una arruga en el pantaló n o en la sonrisa.

Aunque preveo lo que sucederá, otras veces me embarco, con la esperanza de que mis presentimientos resulten inexactos.

Los pasajeros son los mismos de siempre. Está el marido adú ltero, con su sonrisa de padrillo. Está la señ orita cuyos atractivos se cotizan en proporció n directa al alejamiento de la costa. Está la señ ora foca, la señ ora tonina; el fabricante de artí culos de goma, que apoyado sobre la borda contempla la inmensidad del mar y lo ú nico que se le ocurre es escupirlo.

Al tercer dí a de navegar se oye —¡ en plena noche! — un estruendo metá lico, intestinal.

¡ Mujeres semidesnudas! ¡ Hombres en camiseta! ¡ Llantos! ¡ Plegarias! ¡ Gritos! …

Mientras los pasajeros se estrangulan al asaltar los botes de salvamento, yo aprovecho un bandazo para zambullirme desde la cubierta, y ya en el mar, contemplo —con impasibilidad de corcho— el espectá culo.

¡ Horror! El buque cabecea, tiembla, hunde la proa y se sumerge.

¿ Tendré que convencerme una vez má s que soy el ú nico sobreviviente?

Con la intenció n de comprobarlo, inspecciono el sitio del naufragio. Aquí un salvavidas, una silla de mimbre… Allá un cardumen de tiburones, un cadá ver flotante…

Calculo el rumbo, la distancia, y despué s de batir todos los ré cords del mundo, entro, el octavo dí a, en el puerto de desembarque.

Mis amigos, la gente que me conoce, las personas que saben de cuá ntas catá strofes me he librado, supusieron, en el primer momento, que era una simple casualidad, pero al comprobar que la casualidad se repetí a demasiado, terminaron por considerarla una costumbre, sin darse cuenta que se trata de una verdadera predestinació n.

Así como hay hombres cuya sola presencia resulta de una eficacia abortiva indiscutible, la mí a provoca accidentes a cada paso, ayuda al azar y rompe el equilibrio inestable de que depende la existencia.

¡ Con qué angustia, con qué ansiedad comprobé, durante los primeros tiempos, esta propensió n al cataclismo! … ¡ La vida se complica cuando se hallan escombros a cada paso! ¡ Pero es tal la fuerza de la costumbre! … Insensiblemente uno se habitú a a vivir entre cadá veres desmenuzados y entre vidrios rotos, hasta que se descubre el encanto de las inundaciones, de los derrumbamientos, y se ve que la vida só lo adquiere color en medio de la desolació n y del desastre.

¡ Saber que basta nuestra presencia para que las cariá tides se cansen de sostener los edificios pú blicos y fallezcan —entre sus capiteles, entre sus expedientes— centenares de prestamistas, que se alimentaban de empleados… ¡ pú blicos! … y de garbanzos!

¡ Saborear —como si fuese mazamorra— los temblores que provoca nuestra mirada; esos terremotos en los que las bañ aderas se arrojan desde el octavo piso, mientras perecen enjauladas en los ascensores, docenas de vendedoras rubias, y que sin embargo se llamaban Esther!

¿ Verdad que ante la magnificencia de tales espectá culos, pierden todo atractivo hasta los paisajes de montañ as, mucho mejor formadas que las nalgas de la Venus de Milo?

El exotismo de las mariposas o de los mastodontes, los ritos de la masonerí a o de la masticació n —al menos en lo que a mí se refieren— no consiguen interesarme. Necesito esqueletos pulverizados, decapitaciones ferroviarias, descuartizamientos inidentificables, y es tan grande mi amor por lo espectacular, que el dí a en que no provoco ningú n cortocircuito, sufro una verdadera desilusió n.

En estas condiciones, mi compañ í a resultará lo intranquilizadora que se quiera.

¿ Tengo yo alguna culpa en preferir las quemaduras a las colegialas de tercer grado?

Aunque la mayorí a de los hombres se satisfaga con rumiar el sueñ o y la vigilia con una impasibilidad de cornudo, quien haya pernoctado entre cadá veres vagabundos comprenderá que el resto me parezca melaza, nada má s que melaza.

Yo soy —¡ qué le vamos a hacer! — un hombre catastró fico, y así como no puedo dormir antes que se derrumben, sobre mi cama, los bienes, y los cuerpos de los que habitan en los pisos de arriba, no logro interesarme por ninguna mujer, si no me consta, que al estrecharla entre mis brazos, ha de declararse un incendio en el que perezca carbonizada… ¡ la pobrecita!

21

Que los ruidos te perforen los dientes, como una lima de dentista, y la memoria se te llene de herrumbre, de olores descompuestos y de palabras rotas.

Que te crezca, en cada uno de los poros, una pata de arañ a; que só lo puedas alimentarte de barajas usadas y que el sueñ o te reduzca, como una aplanadora, al espesor de tu retrato.

Que al salir a la calle, hasta los faroles te corran a patadas; que un fanatismo irresistible te obligue a prosternarte ante los tachos de basura y que todos los habitantes de la ciudad te confundan con un meadero.

Que cuando quieras decir: «Mi amor», digas: «Pescado frito»; que tus manos intenten estrangularte a cada rato, y que en vez de tirar el cigarrillo, seas tú el que te arrojes en las salivaderas.

Que tu mujer te engañ e hasta con los buzones; que al acostarse junto a ti, se metamorfosee en sanguijuela, y que despué s de parir un cuervo, alumbre una llave inglesa.

Que tu familia se divierta en deformarte el esqueleto, para que los espejos, al mirarte, se suiciden de repugnancia; que tu ú nico entretenimiento consista en instalarte en la sala de espera de los dentistas, disfrazado de cocodrilo, y que te enamores, tan locamente, de una caja de hierro, que no puedas dejar, ni un solo instante, de lamerle la cerradura.

22

Las mujeres vampiro son menos peligrosas que las mujeres con un sexo prensil.

Desde hace siglos, se conocen diversos medios para protegernos contra las primeras.

Se sabe, por ejemplo, que una fricció n de trementina despué s del bañ o, logra en la mayorí a de los casos, inmunizarnos; pues lo ú nico que les gusta a las mujeres vampiro es el sabor marí timo de nuestra sangre, esa reminiscencia que perdura en nosotros, de la é poca en que fuimos tiburó n o cangrejo.

La imposibilidad en que se encuentran de hundirnos su lanceta en silencio, disminuye, por otra parte, los riesgos de un ataque imprevisto. Basta con que al oí rlas nos hagamos los muertos para que despué s de olfatearnos y comprobar nuestra inmovilidad, revoloteen un instante y nos dejen tranquilos.

Contra las mujeres de sexo prensil, en cambio, casi todas las formas defensivas resultan ineficaces. Sin duda, los calzoncillos erizables y algunos otros preventivos, pueden ofrecer sus ventajas; pero la violencia de honda con que nos arrojan su sexo, rara vez nos da tiempo de utilizarlos, ya que antes de advertir su presencia, nos desbarrancan en una montañ a rusa de espasmos interminables, y no tenemos má s remedio que resignarnos a una inmovilidad de meses, si pretendemos recuperar los kilos que hemos perdido en un instante.

Entre las creaciones que inventa el sexualismo, las mencionadas, sin embargo, son las menos temibles. Mucho má s peligrosas, sin discusió n alguna, resultan las mujeres elé ctricas, y esto, por un simple motivo: las mujeres elé ctricas operan a distancia.

Insensiblemente, a travé s del tiempo y del espacio, nos van cargando como un acumulador, hasta que de pronto entramos en un contacto tan í ntimo con ellas, que nos hospedan sus mismas ondulaciones y sus mismos pará sitos.

Es inú til que nos aislemos como un anacoreta o como un piano. Los pantalones de amianto y los pararrayos testiculares son iguales a cero. Nuestra carne adquiere, poco a poco, propiedades de imá n. Las tachuelas, los alfileres, los culos de botella que perforan nuestra epidermis, nos emparentan con esos fetiches africanos acribillados de hierros enmohecidos. Progresivamente, las descargas que ponen a prueba nuestros nervios de alta tensió n, nos galvanizan desde el occipucio hasta las uñ as de los pies. En todo instante se nos escapan de los poros centenares de chispas que nos obligan a vivir en pelotas. Hasta que el dí a menos pensado, la mujer que nos electriza intensifica tanto sus descargas sexuales, que termina por electrocutarnos en un espasmo, lleno de interrupciones y de cortocircuitos.

23

Se podrá discutir mi erudició n ornitoló gica y la eficacia de mis aperturas de ajedrez. Nunca faltará algú n zopenco que niegue la exactitud astronó mica de mis horó scopos ¡ pero eso sí! a nadie se le ocurrirá dudar, ni un solo instante, de mi perfecta, de mi absoluta solidaridad.

¿ Una colonia de microbios se aloja en los pulmones de una señ orita? Solidario de los microbios, de los pulmones y de la señ orita. ¿ A un estudiante se le ocurre esperar el tranví a adentro del ropero de una mujer casada? Solidario del ropero, de la mujer casada, del tranví a, del estudiante y de la espera.

A todas horas de la noche, en las fiestas patrias, en el aniversario del descubrimiento de Amé rica, dispuesto a solidarizarme con lo que sea, ví ctima de mi solidaridad.

Inú til, completamente inú til, que me resista. La solidaridad ya es un reflejo en mí, algo tan inconsciente como la dilatació n de las pupilas. Si durante un centé simo de segundo consigo desolidarizarme de mi solidaridad, en el centé simo de segundo que lo sucede, sufro un verdadero vé rtigo de solidaridad.

Solidario de las olas sin velas… sin esperanza. Solidario del naufragio de las señ oras ballenatos, de los tiburones vestidos de frac, que les devoran el vientre y la cartera. Solidario de las carteras, de los ballenatos y de los fraques.

Solidario de los sirvientes y de las ratas que circulan en el subsuelo, junto con los abortos y las flores marchitas.

Solidario de los automó viles, de los cadá veres descompuestos, de las comunicaciones telefó nicas que se cortan al mismo tiempo que los collares de perlas y las sogas de los andamios.

Solidario de los esqueletos que crecen casi tanto como los expedientes; de los estó magos que ingieren toneladas de sardinas y de bicarbonato, mientras se van llenando los depó sitos de agua y de objetos perdidos.

Solidario de los carteros, de las amas de crí a, de los coroneles, de los pedicuros, de los contrabandistas.

Solidario por predestinació n y por oficio. Solidario por atavismo, por convencionalismo. Solidario a perpetuidad. Solidario de los insolidarios y solidario de mi propia solidaridad.

24

El 31 de febrero, a las nueve y cuarto de la noche, todos los habitantes de la ciudad se convencieron que la muerte es ineludible.

Enfocada por la atenció n de cada uno, esta evidencia, que por lo general lleva una vida de arañ a en los repliegues de nuestras circunvoluciones, tendió su tela en todas las conciencias, se derramó en los cerebros hasta impregnarlos como a una esponja.

Desde ese instante, las similitudes má s remotas sugerí an, con tal violencia, la idea de la muerte, que bastaba hallarse ante una lata de sardinas —por ejemplo— para recordar el forro de los fé retros, o fijarse en las piedras de una vereda, para descubrir su parentesco con las lá pidas de los sepulcros. En medio de una enorme consternació n, se comprobó que el revoque de las fachadas poseí a un color y una composició n idé ntica a la de los huesos, y que así como resultaba imposible sumergirse en una bañ adera, sin ensayar la actitud que se adoptarí a en el cajó n, nadie dejaba de sepultarse entre las sá banas, sin estudiar el modelado que adquirirí an los repliegues de su mortaja.

El corazó n, sobre todo, con su ritmo isó crono y entrañ able, evocaba las ideas má s funerarias, como si el ó rgano que simboliza y alimenta la vida só lo tuviera fuerzas para irrigar sugestiones de muerte. Al sentir su tic-tac sobre la almohada, quien no llorara la vida que se le iba yendo a cada instante, escuchaba su marcha como si fuese el eco de sus pasos que se encaminaran a la tumba, o lo que es peor aun, como si oyese el latido de un aldabó n que llamara a la muerte desde el fondo de sus propias entrañ as.

La urgencia de liberarse de esta obsesió n por lo mortuorio, hizo que cada cual se refugiara —segú n su idiosincrasia— ya sea en el misticismo o en la lujuria. Las iglesias, los burdeles, las posadas, las sacristí as se llenaron de gente. Se rezaba y se fornicaba en los tranví as, en los paseos pú blicos, en medio de la calle… Borracha de plegarias o de aguardiente, la multitud abusó de la vida, quiso exprimirla como si fuese un limó n, pero una rá faga de cansancio apagó, para siempre, esa llamarada de piedad y de vicio.

Los excesos del libertinaje y de la devoció n habí an durado lo suficiente, sin embargo, como para que se demacraran los cuerpos, como para que los esqueletos adquiriesen una importancia cada dí a mayor. Sin necesidad de aproximar las manos a los focos elé ctricos, cualquiera podí a instruirse en los detalles má s í ntimos de su configuració n, pues no só lo se usufructuaba de una mirada radiográ fica, sino que la misma carne se iba haciendo cada vez má s traslú cida, como si los huesos, cansados de yacer en la oscuridad, exigieran salir a tomar sol. Las mujeres má s elegantes —por lo demá s— implantaron la moda de arrastrar enormes colas de crespó n y no contentas con pasearse en coches fú nebres de primera, se ataviaban como un difunto, para recibir sus visitas sobre su propio tú mulo, rodeadas de centenares de cirios y coronas de siemprevivas.

Inú tilmente se organizaron romerí as, kermeses, fiestas populares. Al aspirar el ambiente de la ciudad, los mú sicos, contratados en las localidades vecinas, tocaban los «charlestons» como si fuesen marchas fú nebres, y las parejas no podí an bailar sin que sus movimientos adquiriesen una rigidez siniestra de danza macabra. Hasta los oradores especialistas en exaltar la voluptuosidad de vivir resultaron de una perfecta ineficacia, pues no só lo los tó picos má s experimentados adquirí an, entre sus labios, una frigidez cadavé rica, sino que el auditorio só lo abandonaba su indiferencia para gritarles: «¡ Muera ese resucitado verborrá gico! ¡ A la tumba ese bachiller de cadá ver! ».

Esta propensió n hacia lo funerario, hacia lo esqueletoso, ¿ podí a dejar de provocar, tarde o temprano, una verdadera epidemia de suicidios?

En tal sentido, por lo menos, la població n demostró una inventiva y una vitalidad admirables. Hubo suicidios de todas las especies, para todos los gustos; suicidios colectivos, en serie, al por mayor. Se fundaron sociedades anó nimas de suicidas y sociedades de suicidas anó nimos. Se abrieron escuelas preparatorias al suicidio, facultades que otorgaban tí tulo «de perfecto suicida». Se dieron fiestas, banquetes, bailes de má scaras para morir. La emulació n hizo que todo el mundo se ingeniase en hallar un suicidio iné dito, original. Una familia perfecta —una familia mejor organizada que un baú l «Innovation»— ordenó que la enterrasen viva, en un cajó n donde cabí an, con toda comodidad, las cuatro generaciones que la adornaban. Ochocientos suicidas, disfrazados de Lá zaro, se zambulleron en el asfalto, desde el veinteavo piso de uno de los edificios má s cé ntricos de la ciudad. Un «dandy», despué s de transformar en ataú d la carrocerí a de su automó vil, entró en el cementerio, a ciento setenta kiló metros por hora, y al llegar ante la tumba de su querida se descerrajó cuatro tiros en la cabeza.

El desaliento pú blico era demasiado intenso, sin embargo, como para que pudiera persistir ese í mpetu de aniquilamiento y exterminio. Bien pronto nadie fue capaz de beber un vasito de estricnina, nadie pudo escarbarse las pupilas con una hoja de «gillette». Una dejadez incalificable entorpecí a las precauciones que reclaman ciertos procesos del organismo. El descuido amontonaba basuras en todas partes, transformaba cada rincó n en un paraí so de cucarachas. Sin preocuparse de la dignidad que requiere cualquier cadá ver, la gente se dejaba morir en las posturas má s denigrantes. Ejé rcitos de ratas invadí an las casas con aliento de tumba. El silencio y la peste se paseaban del brazo, por las calles desiertas, y ante la inercia de sus dueñ os —ya putrefactos— los papagayos sucumbí an con el estó mago vací o, con la boca llena de maldiciones y de malas palabras.

Una mañ ana, los millares y millares de cuervos que revoloteaban sobre la ciudad —oscurecié ndola en pleno dí a— se desbandaron ante la presencia de una escuadrilla de aeroplanos.

Se trataba de una misió n con fines sanitarios, cuyo rigor cientí fico implacable se evidenció desde el primer momento.

Sin aproximarse demasiado, para evitar cualquier peligro de contagio, los aviones fumigaron las azoteas con toda clase de desinfectantes, arrojaron bombas llenas de vitaminas, confetis afrodisiacos, globitos hinchados de optimismo, hasta que un examen prolijo demostró la inutilidad de toda profilaxis, pues al batir el ré cord mundial de defunciones, la població n se habí a reducido a seis o siete moribundos recalcitrantes.

Fue entonces —y só lo despué s de haber alcanzado esta evidencia— cuando se ordenó la destrucció n de la ciudad y cuando un aguacero de granadas, al abrasarla en una sola llama, la redujo a escombros y a cenizas, para lograr que no cundiera el miasma de la certidumbre de la muerte.

OLIVERIO GIRONDO (Buenos Aires, 1891-1967). Destacado poeta del movimiento vanguardista argentino. Contribuyó a la trayectoria de revistas que difundieron el Ultraí smo, como Proa, Prisma y Martí n Fierro, donde se dieron a conocer algunos de los principales escritores de su tiempo: Jorge Luis Borges, Macedonio Ferná ndez, Leopoldo Marechal y Ricardo Gü iraldes.

Su primer libro, Veinte poemas para ser leí dos en el tranví a (1922), recoge la poé tica de la gran ciudad moderna, propuesta por Guillaume Apollinaire y el Futurismo. El uso de neologismos, alternado con el verso libre y algunas formas clá sicas, marca la diversidad de su obra en tí tulos como Calcomaní as (1925), Espantapá jaros (1932), Interlunio (1937), Persuasió n de los dí as (1942), Campo nuestro (1946) y En la masmé dula (1956).

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|