- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

36. Структура урока и характеристика его частей.

30. К наиболее распространенным формам физического воспитания детей школьного возраста в семье относятся:

1) утренняя гигиеническая гимнастика (зарядка);

2) физкультурные минутки (пауза) во время выполнения домашних заданий. Проводятся после 30—35 мин непрерывной работы со школьниками младшего возраста и через 40—45 мин работы со школьниками среднего и старшего школьного возраста;

3) индивидуальные занятия различными физическими упражнениями в домашних условиях:

—силовая (атлетическая) гимнастика;

—оздоровительная аэробика (танцевальная аэробика, шейпинг);

—стретчинг, калланетика и др.;

4) активный отдых на свежем воздухе в свободное от уроков и выполнения домашних заданий время. Он включает в себя прогулки, катание на велосипеде, купание, ходьбу на лыжах, разные игры и др. Суммарное время его продолжительности в режиме дня от 1, 5 до 3 ч.;

5) участие совместно с родителями в различных соревнованиях-конкурсах (типа «Мама, папа, я — спортивная семья) и викторинах;

6) семейные походы (пешие, лыжные, велосипедные, водные) в выходные дни и в каникулярное время совместно с родителями;

7) закаливающие процедуры, применяемые после зарядки, самостоятельные занятия физическими упражнениями или перед сном.

7) закаливающие процедуры, применяемые после зарядки, самостоятельные занятия физическими упражнениями или перед сном.

Физическое воспитание детей в семье требует от родителей определенных знаний, опыта, терпения и непосредственного участия. Родители должны: периодически проводить беседы со своими детьми на темы здорового образа жизни; приобщать их к систематическим занятиям физическими упражнениями и спортом; участвовать в совместных с детьми занятиях оздоровительной физической культурой; следить за состоянием физического развития, осанкой, здоровьем детей.

31. Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности.

Задачи физического воспитания. В процессе физического воспитания студентов решаются следующие основные задачи:

—понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности;

—знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни;

—формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;

—овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре;

—обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;

—приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.

Программа по физическому воспитанию студентов содержит три основных раздела: теоретический, практический, контрольный.

Физическое воспитание студентов включает в себя следующие основные направления: общеподготовительное, спортивное, профессионально-прикладное, гигиеническое, оздоровительно-рекреативное, лечебное.

32. Содержание программы физического воспитания студентов

Физическое воспитание в режиме учебной работы студентов регламентируется учебными планами и программами, которые разрабатываются и утверждаются Министерством высшего образования РБ. Государственная программа физического воспитания определяет обязательный для студентов всех вузов объем физкультурных знаний, двигательных умений, навыков и уровень развития физических качеств.

Программа по физическому воспитанию студентов содержит три основных раздела: теоретический, практический, контрольный.

Теоретический раздел. Материал раздела предусматривает овладение студентами системой научно-практических и специальных знаний, необходимых для понимания природных и социальных процессов функционирования физической культуры общества и личности, умения их адаптивного, творческого использования для личностного и профессионального развития, совершенствования, организации здорового стиля жизни при выполнении учебной, профессиональной и социокультурной деятельности.

Знания сообщаются преподавателями кафедры физического воспитания в форме поточных лекций.

Практический раздел. Учебный материал данного раздела направлен на повышение уровня функциональных и двигательных способностей, на формирование необходимых качеств и свойств личности, на овладение методами и средствами физкультурно-спортивной деятельности, на приобретение в ней личного опыта, обеспечивающего возможность самостоятельно, целенаправленно и творчески использовать средства физической культуры и спорта.

Практический раздел программы реализуется на методико-практических и учебно-тренировочных занятиях в учебных группах (12—15 чел. ).

Методико-практические занятия предусматривают освоение студентами основных методов и способов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навыков средствами физической культуры и спорта.

Программой предусматривается следующий перечень обязательных методико-практических занятий, связанных с лекционным курсом:

—методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными умениями и навыками (ходьба, бег, передвижения на лыжах, плавание);

—простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения средств физической культуры для их направленной коррекции;

—методика составления индивидуальных программ физического воспитания и занятий с оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью (медленный бег, плавание, прогулки и т. д. );

—основы методики самомассажа;

—методика коррегирующей гимнастики для глаз;

—методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, гигиенической или тренировочной направленности;

—методы оценки и коррекции осанки и телосложения;

—методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандарты, программы, формулы и др. );

—методы самоконтроля за функциональным состоянием организма (функциональные пробы);

—методика проведения учебно-тренировочного занятия;

—методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленности по избранному виду спорта (тесты, контрольные задания);

—методика индивидуального подхода и применения средств для направленного развития отдельных физических качеств;

—основы методики организации судейства соревнований по избранному виду спорта;

—методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые при занятиях физической культурой и спортом;

—средства и методы мышечной релаксации в спорте;

—методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-прикладной физической подготовки;

—методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и характера труда.

Практический раздел предусматривает как обучение занимающихся новым двигательным действиям, так и воспитание физических качеств.

Контрольный раздел. Материал раздела направлен на дифференцированный и объективный учет процесса и результатов учебной деятельности студентов. Контрольные занятия обеспечивают оперативную, текущую и итоговую информацию об уровне освоения теоретических, практических и методических знаний-умений, о состоянии и динамике физического развития, физической и профессионально-прикладной подготовленности каждого студента. В качестве критериев результативности учебно-тренировочных занятий выступают зачетные требования и практические нормативы, изложенные в примерной учебной программе для высших учебных заведений, а также дополнительные тесты, разрабатываемые кафедрой физического воспитания вуза с учетом специфики подготовки специалистов в данном учебном заведении.

Обязательными тестами, определяющими физическую подготовленность студентов, являются: 1) бег на 100 м; 2) поднимание (сед) и опускание туловища из положения лежа, ноги закрепле  ны, руки за голову (женщины), подтягивание на перекладине (мужчины); 3) бег на 2000 м (женщины) и 3000 м (мужчины).

ны, руки за голову (женщины), подтягивание на перекладине (мужчины); 3) бег на 2000 м (женщины) и 3000 м (мужчины).

Тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, характеризующие подготовленность при поступлении в вуз, и в конце — как определяющие сдвиг за прошедший учебный период.

33. Особенности методики занятий по физическому воспитанию в различных учебных отделениях.

Для проведения занятий по физическому воспитанию все студенты в каждом вузе распределяются по учебным отделениям: основное, специальное и спортивное. Распределение проводится в начале учебного года с учетом пола, состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития, физической и спортивно-технической подготовленности, интересов студентов.

В основное учебное отделение зачисляются студенты, отнесенные по результатам медицинского обследования к основной и подготовительной медицинским группам, т. е. не имеющие отклонений в состоянии здоровья, но физически слабо подготовленные.

В основном отделении учебный процесс направлен на:

—всестороннее физическое развитие студентов, повышение уровня их общей физической, профессионально-прикладной и методико-практической подготовленности;

—формирование активного отношения и интереса к занятиям физической культурой и спортом.

Занятия имеют заметно выраженную комплексную направленность по типу ОФП, с акцентом на воспитание аэробной выносливости, так как именно она обеспечивает повышение общей физической работоспособности и деятельности ССС и дыхательной систем. Должное внимание уделяется воспитанию силовых и координационных способностей, обучению технике движений в рамках как общей, так и профессионально-прикладной направленности. Методика занятий носит преимущественно учебно-тренировочный характер. Моторная плотность не опускается ниже 50%, интенсивность нагрузки по ЧСС колеблется в пределах 130—160 уд. /мин.

В специальное учебное отделение зачисляются студенты, отнесённые по данным медицинского обследования в специальную группу, т. е. имеющие определенные отклонения в состоянии здоровья. Практический материал для специального учебного отделения разрабатывается преподавателями с учетом показаний и противопоказаний для каждого студента, имеет коррегирующую и оздоровительно-профилактическую направленность использования средств физического воспитания.

Учебный процесс в специальном медицинском отделении имеет определенную специфику и преимущественно направлен на:

—укрепление здоровья студентов, устранение функциональных отклонений, недостатков в физическом развитии и физической подготовленности на протяжении всего периода обучения;

—использование студентами знаний о характере и течении своего заболевания, самостоятельное составление и выполнение комплексов общеразвивающих и специальных упражнений, направленных на профилактику болезни;

—приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического воспитания.

Согласно научно обоснованным рекомендациям студенты специального отделения в зависимости от характера заболевания делятся на четыре группы: А, Б, В и лечебную.

Группа Акомплектуется из студентов с заболеванием сердечнососудистой, дыхательной и центральной нервной систем. Поэтому основным содержанием занятий в этой группе являются дыхательные упражнения, строго индивидуально дозируемые упражнения (бег, плавание, передвижение на лыжах и др. ), позволяющие совершенствовать аэробные возможности занимающихся.

Группа Бформируется из студентов с заболеваниями органов пищеварения, печени, почек, половых органов, эндокринной системы, а также слабовидящие. В этой группе преимущественно используются упражнения основной гимнастики, включенные в программы лечения конкретных заболеваний.

Группа Всостоит из студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата. В этой группе преобладают упражнения, совершенствующие осанку, опорно-двигательный аппарат, а также обще-развивающие и направленнокоррегирующие физические упражнения.

Лечебная группа комплектуется из студентов с ярко выраженными, существенными отклонениями в состоянии здоровья. Занятия в этой группе проводятся исключительно по индивидуальным лечебным программам и методикам.

Физическая нагрузка во всех четырех группах строго и индивидуально регламентируется, исключаются упражнения с натуживанием и жесткими интервалами отдыха. Моторная (двигательная) плотность занятий невысока, отдых между отдельными нагрузками должен быть достаточен для восстановления. Циклические упражнения выполняются с умеренной интенсивностью.

В спортивное учебное отделение (учебные группы по видам спорта) зачисляются студенты основной медицинской группы, показавшие хорошую общую физическую и спортивную подготовленность и желание углубленно заниматься и совершенствовать свое мастерство в одном из видов спорта.

Занятия строятся на основе соблюдения принципов спортивной тренировки (цикличность, волнообразность, единство общей и специальной подготовки и др. ).

Студенты спортивного отделения выполняют обязательные зачетные требования и нормативы, установленные для основного отделения и в те же сроки.

Таким образом, учебный процесс по физическому воспитанию студентов включает в себя два взаимосвязанных содержательных компонента:

1) базовые занятия физической культурой, обеспечивающие формирование основ физической культуры личности;

2)спортивный компонент, дополняющий базовый и включающий занятия в избранном виде спорта, учитывая индивидуальность каждого студента, его мотивы, интересы, потребности.

34. Классификация форм занятий в физическом воспитании

По особенностям организации занимающихся и способам руководства ими занятия по физическому воспитанию подразделяются на две группы — урочные и неурочные

Урочные формы — это занятия, проводимые преподавателем (тренером) с постоянным составом занимающихся. К ним относятся:

1) уроки физической культуры, проводимые преподавателями по государственным программам в образовательных учреждениях, где физическая культура является обязательным предметом (школа, колледж профессионального образования, вуз и т. п. );

2) спортивно-тренировочные занятия, проводимые тренерами, с направленностью на совершенствование занимающихся в избранном виде спорта.

Неурочные формы — это занятия, проводимые как специалистами (организованно), так и самими занимающимися (самостоятельно) с целью активного отдыха, укрепления или восстановления здоровья, сохранения или повышения работоспособности, развития физических качеств, совершенствования двигательных навыков и др. К ним относятся:

1) малые формы занятий (утренняя гимнастика, вводная гимнастика, физкультпауза, физкультминутка, микропауза), используемые для оперативного (текущего) управления физическим состоянием. В силу своей кратковременности эти формы, как правило, не решают задач развивающего, тренирующего характера;

2) крупные формы занятий, т. е. занятия относительно продолжительные, одно- и многопредметные (комплексные) по содержанию (например, занятия аэробикой, шейпингом, калланетикой, атлетической гимнастикой и др. ). Эти формы занятий направлены на решение задач тренировочного, оздоровительно-реабилитационного или рекреационного характера;

3) соревновательные формы занятий, т. е. формы физкультурно-спортивной деятельности, где в соревновательной борьбе определяются победитель, место, физическая или техническая подготовленность и т. п. (например, система официальных соревнований, отборочные соревнования, первенство, чемпионаты, контрольные прикидки или соревнования и др. ).

35. В деятельности учителя физической культуры выделяют три основных этапа:

1) подготовка к процессу физического воспитания;

2) практическая деятельность на уроке;

3) контроль за эффективностью педагогического процесса.

Первый (подготовительный) этап деятельности учителя физической культуры направлен на обеспечение условий качественного проведения учебно-воспитательного процесса в целом и каждого урока в отдельности. Он включает в себя разработку и составление плана-графика учебно-воспитательного процесса на год, тематического (рабочего) плана на каждую учебную четверть, планов-конспектов на каждый урок, выбор конкретных средств и методов физического воспитания, форм организации учебного процесса.

В процессе физического воспитания (второй этап) практическая деятельность учителя физической культуры направлена на управление учебно-практической и познавательной деятельностью учащихся на уроке, в ходе которого выполняются программные требования по физическому воспитанию в школе. Управление деятельностью учащихся включает в себя:

—организационные мероприятия на уроке;

—непосредственно педагогические воздействия;

—текущий контроль на уроке.

Приведению учащихся в состояние готовности к усвоению программного материала и воспитательному воздействию служат следующие организационные мероприятия на уроке:

—построение класса; сообщение учащимся задач урока; проведение перестроений, необходимых для руководства классом; выбор места для руководства классом (отделением, подгруппами); организация дисциплины; установка необходимого оборудования и спортивного инвентаря; организация безопасности учащихся при выполнении двигательных действий; рациональное распределение учебного времени; уборка мест занятий (оборудования и инвентаря); подведение итогов урока и сообщение домашнего задания (индивидуального или для всего класса).

На этапе контроля за эффективностью педагогического процесса (третий этап) деятельность учителя физической культуры направлена на анализ и оценку результатов обучения, положительных и отрицательных сторон своего труда, выявление наиболее рациональных путей устранения замеченных недостатков и при необходимости на выработку нового профессионально-педагогического решения.

Деятельность учителя физической культуры может осуществляться на следующих уровнях эффективности (Н. В. Кузьмина, 1970).

1. Минимальный уровень (репродуктивный) — учитель может передать учащимся только то, что знает и умеет сам.

2. Низкий уровень (адаптивный) — учитель может передать знания, умения, которыми владеет сам, умеет приспособить конкретное содержание осваиваемого материала к возрастным и ин  дивидуальным особенностям занимающихся, к уровню их физической подготовленности.

дивидуальным особенностям занимающихся, к уровню их физической подготовленности.

3. Средний уровень (локально-моделирующий) — учитель может формировать у занимающихся прочные знания, умения и навыки по отдельным разделам и частям своего учебного предмета.

4. Высокий (системно-моделирующий) — учитель умеет формировать узанимающихся прочные знания, умения и навыки по всем основным аспектам (сторонам) их двигательной деятельности.

5. Высший уровень (системно-моделирующий двигательную деятельность и поведение учащихся) — учитель умеет использовать свой учебный предмет как средство формирования личности занимающихся, т. е. сознательно формировать у них творческое мышление, умение самостоятельно добывать новые знания, обобщать их и перестраивать свою двигательную деятельность в новых, изменяющихся условиях.

36. Структура урока и характеристика его частей.

1. Подготовительная часть урока. Основная ее цель — подготовить занимающихся к выполнению упражнений в основной части занятия.

2. Основная часть урока. Цель основной части — решение наиболее значимых оздоровительных, образовательных и воспитательных задач, предусмотренных учебной программой и планом данного урока.

3. Заключительная часть урока. Цель заключительной части урока — постепенное снижение функциональной активности организма занимающихся и приведение его в относительно спокойное состояние.

Постановка задач. Перед каждым уроком обязательно должны ставиться конкретные задачи.

Образовательные задачи вооружают учащихся знаниями по физической культуре, умениями и навыками выполнять физические упражнения.

Оздоровительные задачи предусматривают обеспечение возможного в определенном возрасте физического развития и физической подготовленности, формирование осанки и обеспечение на занятиях наилучших условий для оздоровительного влияния упражнений на организм занимающихся.

Воспитательные задачи обеспечивают положительное влияние занятий физическими упражнениями на воспитание свойств и качеств личности учащегося.

Классификация уроков в зависимости от решаемых задач. По признаку преимущественной направленности на решение образовательных, оздоровительных или воспитательных задач различают четыре разновидности уроков

1. Комбинированные уроки. В них примерно в одинаковой мере представлены все три группы задач физического воспитания.

2. Уроки с преимущественно оздоровительной направленностью проводятся в двух вариантах: первый — развивающие (формирующие) уроки, служащие развитию различных систем организма, второй — восстанавливающие (реабилитационные) уроки, направленные на восстановление сил и работоспособности.

3. Уроки с преимущественно воспитательной направленностью дифференцируются в зависимости от конкретных задач нравственного или эстетического воспитания.

4. Уроки с преимущественно образовательной направленностью подразделяются на пять типов по признаку выделяемых дидактических задач: вводные уроки, уроки изучения нового материала, уроки совершенствования, смешанные (комплексные) уроки, контрольные (зачетные) уроки.

Вводные уроки проводятся в начале учебного года, четверти, при изучении нового раздела учебной программы. На этих уроках преподаватель знакомит учащихся с основными задачами и содержанием учебной работы на предстоящий период, зачетными требованиями и учебными нормативами.

Уроки изучения нового материала (обучающие). Их основные задачи — ознакомление учащихся с новыми двигательными действиями и их первоначальное освоение.

Уроки совершенствования применяются для углубленного изучения и закрепления учебного материала.

Смешанные (комплексные) уроки содержат в себе задачи и элементы, характерные для перечисленных выше типов уроков. В таких уроках могут совместно решаться задачи обучения, развития физических качеств, контроля за уровнем физической подготовленности занимающихся и др. Этот тип урока наиболее широко используется в практике физического воспитания.

Контрольные уроки направлены на выявление успеваемости или определение уровня подготовленности занимающихся, проверку усвоения ими знаний, умений и навыков по теме или разделу программы и т. п.

Организационное обеспечение урока предусматривает: 1) создание санитарно-гигиенических условий; 2) материально-техническое обеспечение; 3) выбор способа (метода) организации деятельности занимающихся на уроке, который позволит наилучшим образом выполнить поставленные задачи.

37. Требования к уроку.

К основным из них относятся следующие.

1. Четкость постановки целей и задач. Урок решает оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи. Формулировки задач урока, как правило, предельно конкретны, лаконичны, учитывают состав учащихся, их возраст, физическое развитие и подготовленность, обеспечивают преемственность предыдущих занятий с последующими и с возможно большей определенностью отражают планируемые конечные результаты. Оптимальное количество задач, решаемых на одном уроке, — не более 2—3.

2. Соответствие состава учебного материала учебной программе и характеру поставленных задач. Внепрограммный материал может использоваться лишь с целью индивидуализации обучения.

3. Целесообразный отбор средств и методов обучения с учетом дидактической цели и задачи урока. Ни одна дидактическая цель или задача не может быть успешно решена без заранее обдуманного отбора учебного материала с учетом конкретных особенностей темы, с одной стороны, и достигнутого уровня подготовленности, возрастно-половых особенностей учащихся, с другой.

4. Тесная связь уроков с предыдущими и последующими. Каждый урок имеет преемственную связь по направленности педагогических задач, содержанию учебного материала, объемам и интенсивности нагрузок с последующими и предыдущими уроками.

5. Сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной работы. Учебный процесс становится эффективным только при условии учета индивидуальных особенностей занимающихся и учебного материала.

6. Постоянное видоизменение содержания урока, методики его организации и проведения. Разнообразие содержания, методики и процессуального обеспечения урока способствует формированию интереса у учащихся к занятиям физическими упражнениями и побуждает их к активной деятельности.

7. Обеспечение травмобезопасности урока. Повышенная травмоопасность урока физической культуры обусловлена тем, что его специфическим содержанием является разнообразная двигательная деятельность на гимнастических снарядах, со снарядами и без снарядов. Неправильная организация учебно-воспитательного процесса может привести к различным травмам учащихся (ушибы, вывихи, сотрясения, переломы и др. ). Хорошо продуманная организация урока, приемы и способы помощи и страховки, особое внимание, уделяемое упражнениям с повышенной травмоопасностью (соскоки с гимнастических снарядов, лазание по канату, метание гранаты и др. ), позволяют исключить травмирование на. уроках.

8. Постоянный контроль за ходом и результатами учебной деятельности учащихся. На каждом уроке обеспечивается оперативное управление деятельностью учащихся. Оно осуществляется на основе анализа и оценки выполнения учебных заданий и реакции организма на нагрузки с учетом субъективных ощущений занимающихся.

38. Методы организации деятельности занимающихся на уроке. В практике физического воспитания применяются следующие методы организации занимающихся на уроке.

1. Фронтальный метод характеризуется выполнением всем составом класса одного и того же задания независимо от форм построения учащихся (в колоннах, нескольких шеренгах, в круг

2. Групповой метод предусматривает одновременное выполнение в нескольких группах разных заданий преподавателя. Разделение занимающихся на группы и определение содержания заданий осуществляются с учетом пола, уровня подготовленности и других признаков.

3. Индивидуальный метод заключается в том, что учащимся предлагаются индивидуальные задания, которые выполняются самостоятельно. Как правило, индивидуальные задания предназначены для занимающихся, значительно отличающихся от основного состава класса по своей подготовленности, особенностям и способностям, а иногда по состоянию здоровья. Метод широко применяется в спортивных играх и преимущественно в старших классах.

4. Круговой метод предусматривает последовательное выполнение занимающимися серии заданий (упражнений) на специально подготовленных местах («станциях»), как правило, расположенных по кругу зала или спортивной площадки. Обычно в круг включается от 4 до 10 упражнений («станций»).

40. Общая и моторная плотность урока. Одним из показателен эффективности урока является его плотность. Определять плотность урок необходимо в целом и по частям. Это обусловлено неодинаковыми возможностями и условиями организации работы в подготовительной, основной и заключительной частях урока. Общее время, затраченное на урок (или его часть), принимается за 100% Относительно него и рассчитываются процентные величины.

Различают общую (педагогическую) и моторную (двигательную) плотность урока.

Общая плотность урока это отношение педагогически оправданных (рациональных) затрат времени к общей продолжительности урока.

Общая плотность урока включает в себя следующие педагогически целесообразные мероприятия:

1) организацию учащихся, проверку домашнего задания, постановку учебных задач;

2) сообщение и закрепление теоретических сведений;

3) проведение общеразвиваюших упражнений;

4) инструктирование, регулирование, коррекцию (исправление ошибок), помощь, страховку;

5) подготовку и уборку снарядов, необходимые перемещения учащихся на уроке и т. д.;

6) изучение техники физических упражнений, воспитание физических качеств;

7) методическую подготовку учащихся, формирование умений самостоятельно заниматься, а также организаторских навыков;

8) мотивацию учащихся;

9) использование наглядных пособий, технических средств, показ упражнений;

10) педагогический контроль;

11) подведение итогов, выполнение упражнений на расслабление, постановку домашних заданий;

12) воспитательную работу на уроке.

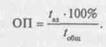

Для определения общей плотности (ОП) урока или его частей суммируются показатели времени активной деятельности на уроке. Сюда входит время, затраченное на выполнение физических упражнений, слушание, наблюдение и организацию урока, кроме времени на неоправданные ожидание и простои. Это время умножается на 100% и делится на общее время урока:

|

|

Общая плотность полноценного урока физической культуры должна приближаться к 100%. К снижению общей плотности урока приводят следующие причины:

— неоправданные простои на уроке (опоздание с началом, несвоевременная подготовка мест занятий и инвентаря, ожидание очереди перед выполнением упражнений);

— неподготовленность учителя к уроку; непродуманные организация и содержание урока, приводящие к паузам;

— излишняя и малоэффективния словесная информация для учащихся на уроке;

— неудовлетворительная дисциплина занимающихся, что приводит к нерациональному использованию времени из-за многократного повторения команд и распоряжений, замечаний ученикам, повторений объяснения и т. п.

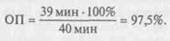

Например, если простой на уроке по вине преподавателя составил 1 мин, то общая плотность урока будет равна:

|

|

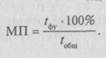

Моторная плотность урока— это отношение времени, использованного непосредственно на двигательную деятельность учащихся к общей продолжительности урока.

Для расчета моторной плотности (МП) необходимо время выполнения физических упражнений /фу умножить на 100% и разделить на общее время занятия,  урока Го6ш:

урока Го6ш:

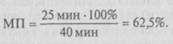

Например, установлено, что суммарное время, затраченное учащимися на выполнение физических упражнений, равно 25 мин (оставшиеся 15 мин были затрачены на объяснения преподавателя, подготовку мест занятий, интервалы отдыха между смежными заданиями и т. п. ). В этом случае моторная плотность урока будет равна:

Моторная плотность в процессе урока постоянно меняется. Неизбежность таких изменений можно объяснить прежде всего различием содержания применяемых упражнений, местом их использования и методами применения. Показатели моторной плотности меняются также и в зависимости от типа урока. Так, на уроках совершенствования техники движений и развития физических качеств она может достигать 70—80%, а на уроках разучивания двигательных действий и формирования знаний, требующих значительных затрат времени на умственную деятельность занимающихся, моторная плотность может находиться на уровне 50%.

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|