- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

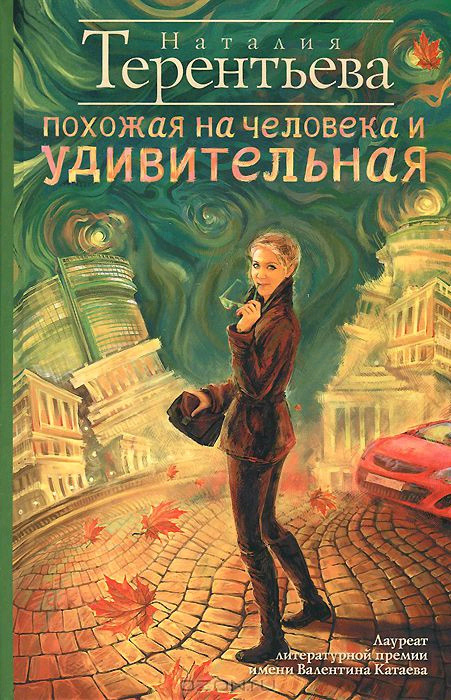

Наталия Михайловна Терентьева. Похожая на человека и удивительная. Наталия Терентьева. Похожая на человека и удивительная

Наталия Михайловна Терентьева

Похожая на человека и удивительная

Наталия Терентьева

Похожая на человека и удивительная

Моей маме, с бесконечной любовью, посвящается

Глава 1

«Тот, кто надзирает над этим миром на высшем небе,

Только он знает. А может быть, и он не знает? »

Ригведа. «Гимн о сотворении мира»

Это случилось внезапно. И я точно знаю, когда это произошло. Мне ничего не остается, как верить в это и жить с этим, потому что иначе не получается.

Я пытаюсь восстановить события того утра. Точнее, не события, а ощущения, поскольку я лежала неподвижно, с ногой, привязанной на растяжке.

В ту ночь мне приснился папа. Папа пропал без вести десять лет назад и, как и положено покойникам, снился мне ночами, когда шел дождь и мокрый снег. Но в ту ночь не было ни дождя, ни снега. Ночь была прохладная и сухая, обычная апрельская ночь. Папа в моем сне звал меня поехать на море, а я объясняла: «Да как же я поеду, ты же знаешь, если я сяду в самолет, он обязательно разобьется! А там, кроме меня, будет еще много людей…»

Проснувшись, я первым делом посмотрела в окно. Да нет, никаких признаков плохой погоды. Думать, почему должен разбиться самолет, в котором именно я полечу, я не стала. В палату вошел Константин Игоревич, мой лечащий врач.

И еще до того, как он, тяжело вздохнув, собрался спросить меня, как дела, я поняла, что у него очень сильная изжога. Она мучила его ночью, мучает и сейчас. Изжога у него бывает всегда, когда он ест тяжелые, толстые котлеты, которые жарит его теща, теперь уже бывшая. Но вчера он навещал сына и съел вместе с ним котлету. И теперь ему нехорошо и тошно, тянет желудок, печёт пищевод, и вдобавок остро, резко дергает печень. Все это за секунду пронеслось у меня в голове, одной, очень понятной и простой картинкой.

– Откройте, – кивнула я на бутылку «Ессентуков», стоявшую у меня на столике у кровати. – С пузырьками гораздо лучше, врачи просто не понимают. Сразу все пройдет.

– А… – начал было Константин Игоревич и осекся.

Секунду помедлив, он подошел к моему столику, открыл бутылку минеральной воды и с удовольствием выпил сразу полбутылки.

– Сейчас будет лучше, – сказала я. – Больше их не ешьте.

Константин Игоревич стоял передо мной. В одной руке у него была бутылка, в другой – металлическая крышечка. От растерянности врач замер с поднятыми руками. Потом не глядя поставил бутылку на столик, на самый край, чуть не уронив ее, пытаясь приспособить как‑ то на место крышечку, и стал отступать к выходу, бормоча:

– Ага, ну вот… Сейчас мы только… Прекрасненько…

Я подумала, что, если он вернется с психиатром, ничего удивительного не будет. Но он просто в тот день ко мне больше не зашел. Зато зашла медсестра Зоя Павловна.

Обдав меня довольно крепким запахом рижских духов (где она только их сейчас покупает? ), Зоя Павловна решительно прикрепила мне тонометр и спросила:

– Как спалось?

– Нормально, – ответила я, понимая, что хуже, чем сегодня рано утром поступил с Зоей Павловной ее любовник, молодой татарин Рафаэль, поступить с женщиной просто нельзя. Конечно, она же христианка, для него – неверная, с которой можно делать все, что угодно, ни бог, ни люди не осудят. Вспоминать это невозможно, а забыть просто нельзя. Вот и как теперь жить, ощущая себя… Да нет! И слов‑ то таких нету! И никто не поймет, как ей тошно смотреть теперь на мужчин! И на женщин, с которыми так не поступали, как с ней…

Мне захотелось сказать Зое Павловне что‑ нибудь хорошее, несмотря на то что она туго перетянула мне ноющую после аварии руку и, померив давление, резко сдернула рукав тонометра.

– Зоечка Пална, а вы в восьмидесятом году, когда в Москве была Олимпиада, еще в школе учились? – спросила я невзначай.

– Я? – оторопела Зоя Павловна. – Нет… То есть… А что? – тут же подобралась она, подозрительно глядя на меня.

– Ничего… Просто… Думаю, может, мы в одной школе учились, вы похожи на одну девочку, на год старше меня была. Зойка… Красивая, гордая такая…

Зоя Павловна коротко засмеялась. Плечи расправила, но всё же спросила потом:

– Что? Попросить чего‑ нибудь хочешь? Принести тебе чего‑ нибудь? Купить коньячка? Или окошко открыть, покурить хочешь?

– Да я не курю вообще‑ то, – вздохнула я.

– Вот и не кури, – Зоя Павловна похлопала меня по здоровой ноге. – Школу я на десять лет раньше тебя закончила. А если что надо, так и скажи.

Она одним движением сгребла скомканные салфетки с моего столика и пошла к выходу.

Сама не знаю, почему я взяла и сказала ей вслед:

– Я думаю, лучше быть одной, чем такое терпеть…

Зоя Павловна вздрогнула и обернулась:

– Что?

Я закрыла глаза, понимая, что лучше мне сейчас больше ничего не говорить.

Глава 2

Утро было тихое и прозрачное. Нормальное апрельское утро, каким оно, наверно, и должно быть. Таких дней в апреле наберешь – раз, два и обчелся, – когда весна кажется весной, а не муторно и бесконечно тянущимся, промозглым ноябрем, имеющим право на среднерусской равнине длиться полгода.

Откуда я, собственно, знаю, что такое нормально? Почему‑ то мне кажется, что в моем детстве все было по‑ другому. По‑ другому шло время, и весны хватало, чтобы вдоволь надышаться прелым снегом, насмотреться на пронзительное синее небо с резкими силуэтами черных веток на нем, готовых взорваться новой жизнью…

Я осторожно нажала ногой, с которой только что сняли гипс, на педаль. Нормальная моя нога. И ничего, что маленький кусочек моего сустава сделан теперь из какого‑ то металла с гибкой пластиковой скобой. Металлопласт, иными словами. Как немецкие трубы «Рехау» в моей новой квартире. Новая квартира, новая нога… Что еще приготовила мне жизнь в этом году, так хорошо, весело начавшемся и вдруг резко затормозившем вместе с моей машиной, потерявшей равновесие на небольшом сугробе во дворе и плюхнувшейся на собственный бок? Плюхнувшейся тяжело, всей своей двухтонной массой, и замершей в неудобной, странной позе?

Я помню все отлично. Как сидела, точнее, лежала на правом боку и не могла понять, где же земля – где верх, а где низ. Куда смотреть и откуда вылезать. Потом резко потянуло ногу, и во рту стало горячо и липко, и сильно запахло кровью. И почему‑ то больше я ничего не помню. Врач позже сказал, что из‑ за болевого шока я потеряла сознание, но я‑ то никакой сильной боли не помню – только металлический вкус во рту и странную, перевернутую картинку перед собой. И еще морду какой‑ то рыжей собаки, которая, прижавшись носом, смотрела на меня сквозь треснувшее мелкими брызгами стекло…

Дома меня ждал засохший цветок, моя любимая строманта, «молельщица», с красными полосатыми листьями, поднимающая и опускающая свои тонкие стебли каждое утро и вечер. Она выпила всю воду из поддона, стояла‑ стояла с поднятыми вверх листьями, словно моля меня хоть о капельке воды, и не выдержала. Я аккуратно обре´ зала все засохшие листья, кроме одного, в котором, мне показалось, еще теплилась жизнь. И загадала – если выживет строманта, то и я поправлюсь окончательно. Буду играть в теннис, висеть вниз головой на тренажере, который недавно купила, и ходить в пешие походы по карельским каменным разломам, фотографируя древние наскальные рисунки прямо у себя под ногами, – по крайней мере, так до аварии я планировала провести будущий отпуск. Я включила побольше света и телевизор, чтобы ощутить себя дома. Дома – в новом доме, к которому я еще не привыкла. Переехав, прожила две недели и попала в больницу почти на два месяца.

Диктор, молодая хорошенькая журналистка, рассказывала о том, что на Дальнем Востоке в каком‑ то поселке нет света вот уже восемь дней. А я смотрела на нее и понимала, что журналистка еле сдерживает слезы. Сегодня утром ей сказали, что у нее никогда не будет детей.

Я понимала ее, мне когда‑ то тоже такое сказали, правда, с оговорками, что дети могут быть не только рожденные тобой. Ведь столько брошенных или осиротевших детей, которым нужна забота и любовь. Но я так и не пришла ни за одним из них в приют. Даже не пыталась. И этой журналистке тоже кажется, что страшнее горя, что она не сможет никогда сама родить, – нет. Почему вот только я это знаю? Не рано ли я вышла из больницы? Не нужно ли мне было сказать о своих странных ощущениях после аварии лечащему врачу и попросить консультацию хотя бы психолога, если не психиатра?

Я решила для спокойствия проверить как‑ то свои ощущения, а пока не паниковать. В конце концов, у меня была какая‑ то двоюродная прабабка или даже родная, которая видела и слышала то, что другим не было слышно и видно. Ворожила, лечила… Может, у меня проклюнулись ее гены? Только я никак использовать это не собираюсь. Оно и рассосется наверняка, если не обращать на это внимание.

Просмотрев подряд новости по всем каналам и кое‑ что еще поняв про журналистов и ведущих программ, с некоторыми из которых я была и так знакома, но не знала подробностей их жизни, я позвонила своей маме.

По первому звуку ее голоса я уже знала, что результаты маминых последних анализов хорошие, что ее сын Валерик, мой сводный брат, вчера приводил очень милую девушку, показывал ее маме, чтобы та, наконец, одобрила его избранницу, что маме хочется именно об этом со мной поговорить, а вовсе не о моей сломанной и сросшейся ноге.

– Она действительно будет его слушаться или только пока такая покладистая? – с ходу спросила я маму.

– Вот и я думаю, может, просто притворяется пока… – подхватила мама и тут же осеклась. – Кто? Ты откуда знаешь? Тебе звонил Валерик?

– Нет, мам… То есть… Ну да, почти. Неважно. Ты лучше скажи, тебе, наконец, можно чай пить с сахаром и конфетками, правда? Анализы хорошие, я очень рада. И фрукты сладкие можно есть. Я к тебе приеду сегодня, хорошо?

– Хорошо… – растерянно ответила мама. – Нет. Не сегодня. Сегодня я в парикмахерскую иду! Давай завтра.

Собственно, я уже выяснила то, что хотела. С мамой я предпочитаю общаться по телефону, чтобы в случае необходимости свернуть разговор и не поссориться по пустякам.

Я выяснила, что со мной после аварии что‑ то не в порядке. Я не привыкла сидеть сложа руки и ждать, пока проблема рассосется сама собой. А если я в который раз думаю о психиатре, это ведь проблема? Я полистала телефонную книжку и набрала номер.

– Можно мне срочно на консультацию к доктору? Я не записана, но он меня примет, я уверена. И даже будет очень рад.

– В одиннадцать тридцать вас устроит? – чуть помедлив, спросила секретарь.

– Вполне, – ответила я, допивая на ходу кофе и одновременно доставая из шкафа чистую блузку. – Уже еду.

Доктор Семирява, дорогой и респектабельный психиатр, был действительно мне знаком. Не знаю, сразу ли он узнает меня. Но я‑ то отлично помнила Костю Семиряву, потому что знала его с детства.

Черненький, симпатичный Костя влюбился в меня, когда я училась в первом классе, а он – в третьем. Костя был из хорошей семьи врачей, и родители отпускали меня к ним смотреть фильм «Семнадцать мгновений весны». У нас еще не было телевизора. И все двенадцать серий я с замиранием сердца провела в скромной квартире Семиряв, перед коричневым полированным телевизором, казавшимся мне просто огромным. Собственно, квартиру Кости я почти не помню, его самого, наверняка сидевшего рядом, тоже. А вот свое волнение от замечательного фильма и величественный, большой телевизор – помню прекрасно.

Костя мне нравился, но не сильно. И как‑ то быстро надоел. Мне стало скучно и даже неприятно от его влюбленного взгляда. И я перестала к ним ходить, тем более что у нас вскоре появился свой телевизор. Видя Костю во дворе, я делала вид, что увлеченно смотрю в другую сторону.

Зачем было идти сейчас именно к нему? Не знаю. Я не раз слышала от знакомых, что он хороший врач, даже как‑ то записала его телефон для брата Валерика, когда он тосковал полгода без видимых причин. И сейчас мне идти к врачу, с мамой которого я время от времени встречаюсь в булочной и здороваюсь, спрашивая о новостях в Костиной жизни, было спокойнее.

Костя меня, конечно, не узнал. Девочки, взрослея, сильно меняются, особенно те, которые так безнадежно нравились. Вряд ли сегодня во мне он увидит ту жестокую соседку, которая вдруг непонятно почему перестала с ним дружить двадцать шесть лет назад.

– Я – Лика. Помнишь, Костя? Мы жили в соседних подъездах. Я специально пришла к тебе. Потому что знаю, что ты хороший врач и отнесёшься ко мне внимательнее, чем кто‑ либо другой. Я права?

Костя удивленно и довольно прохладно посмотрел на меня. Не думаю, что он вспомнил меня и сейчас, но, собственно, какая разница? Мне все равно было спокойнее разговаривать с ним, чем с незнакомым врачом. Я села напротив него и в окрепшем, возмужавшем, на вид сегодня явно хорошо выспавшемся и с аппетитом позавтракавшем человеке увидела маленького мальчика, смущенно взглядывавшего на меня каждый раз, когда мы встречались во дворе.

– Я слушаю… вас, – сказал Костя. И отодвинулся от стола, на котором был включен ноутбук. – Готов выслушать и помочь.

Я посмотрела, как он откатился на большом кресле от стола, и уже все знала. Костя даже не мог предположить, как много я узнала, пробыв рядом с ним полминуты или даже меньше. Выспался‑ то и позавтракал он действительно неплохо. Но сегодня утром жена тяжело всхрапнула в тот самый момент, когда он потянулся к ее теплому, полному, так хорошо знакомому рукам бедру. И этот ее всхрап был совсем некстати. Минуту‑ две он лежал, пытаясь понять, стоит ли продолжать, и, поняв, что не стоит, резко встал.

«Костик? » – спросила жена за его спиной. Он ей не ответил, хотя она вовсе не была ни в чем виновата. И не ответил позже, за завтраком, когда она пыталась о чем‑ то с ним разговаривать. Ерунда, всё полная ерунда, такое бывало и раньше. Но сегодня почему‑ то ему было противно на нее смотреть.

Раздражал след от крохотных трусов, сильно впивавшихся в ее когда‑ то худенькие и трогательные, почти мальчишеские бедра, за годы ставшие квадратными, след, так сильно видневшийся под обтягивающими брюками цвета хаки… Странный цвет для женских брюк… Цвет, придуманный для маскировки солдат в грязной, пыльной траве… Зачем обтягивать такой тканью полные женские ноги, похожие на две тяжелые, мощные колонны?

Раздражали небрежные прядки плохо прокрашенных светлых волос… Неужели нельзя причесаться, перед тем как идти на кухню, готовить завтрак? Заколоть, что ли, как‑ то, убрать эти волосы… Или чаще мыть их, каждый день, например…

Раздражал запах пряных духов, непрозрачный, настойчивый… Духи он сам подарил Рите на день рождения, сам выбирал… Но в магазине они почему‑ то пахли просто ландышем, светлым, свежим и очень милым ландышем…

Может, так пахла молоденькая продавщица, стоявшая рядом и помогавшая ему выбирать духи? Пахла молодостью и желанием нравиться? Простым желанием обнять его, совсем незнакомого мужчину, и отдаться ему просто так, даже не знакомясь, ничего не спрашивая, не требуя, не ожидая продолжения?

Я услышала или увидела, или не ясно как, но поняла все Костины мысли и ощущения. И на всякий случай сказала, просто чтобы убедиться, что я не сошла с ума (или убедиться в обратном, не знаю):

– Духи надо на улице нюхать. На бумажку набрызгать и выйти. А то может оказаться совсем другой запах. Я тоже очень сложно к запахам отношусь. Иногда беру интервью у кого‑ нибудь и с ума схожу, начинаю задавать ужасные вопросы…

Костя молча смотрел на меня, ничего не говоря и не двигаясь. Он перестал крутиться на кресле и постукивать пальцами. Я понимала, что должна ему как‑ то помочь. Себе мне придется помогать самой, это уже очевидно.

– Я поэтому пришла, понимаешь? Что я все про всех теперь знаю.

– Ты ведь Лика, да? – наконец выговорил Костя. – Лика Борга? Или… Ты не меняла фамилию?

– Нет! Я даже замужем толком не была. Все выбирала‑ выбирала, да так и не выбрала. Костя… Я с ума не сошла, не знаешь?

Костя не очень уверенно качал головой, как‑ то странно на меня смотря. Но никогда бы раньше я не поняла смысл этого взгляда! А вот теперь понимаю. Костя увидел, как под тонкой трикотажной кофточкой округло и аппетитно расположилась моя не самая выдающаяся, но и не такая уж скромная грудь. В тесноватом лифчике, на бегу как‑ то схваченном в магазине, она приобретает недостающую до третьего размера тяжесть и объем. А когда я сейчас подняла руки, чтобы подтянуть сзади резинку на хвосте, Костя представил, что неплохо было бы, если бы он подошел сейчас ко мне, ничего не говоря и не объясняя, и я не стала бы ничего спрашивать, просто подалась бы навстречу…

– Да, наверное, было бы неплохо. Но я ведь не затем пришла, – ответила я.

Костя как‑ то странно повернул набок голову, открыл рот, чтобы что‑ то сказать, даже издал какой‑ то звук, но поперхнулся и стал кашлять.

– Вот и я говорю. Непонятно, как жить дальше, правда, Костик? Думала, ты мне как‑ то поможешь.

Я встала и решительно направилась к двери.

Костя, опомнившись, догнал меня уже у самой двери своего кабинета.

– Подожди, Лика! Что‑ то не так… Я… Ты прости меня… Я не сразу тебя узнал и… Расскажи спокойно о своих проблемах.

– Расскажу, конечно, – кивнула я. – Не сегодня. Я долго была в больнице, надо съездить на работу. Я еще приду.

«Досмотрю интересный фильм, – вдруг пронеслась в голове развеселившая меня мысль. – Про Риту, про продавщицу, про себя саму…»

Да, это было похоже на фильм. Только очень быстро идущий. За одну секунду я успевала увидеть и понять то, что на экране пришлось бы показывать минут пять. Как волновался Костя и как сердился, как желанны или отвратительны бывают одни и те же женщины…

Глава 3

Я решила все же заехать вечером к своей маме. После парикмахера она обычно пребывает в благодушном состоянии, красивая, помолодевшая. Меньше будет ревновать меня к отчиму, которого я всю жизнь считаю старичком. Даже когда ему было меньше, чем мне теперь, он казался мне дряхленьким и стареньким. А мама все ревнует и бдительно никогда не оставляет с ним наедине.

На работе меня первым делом остановил заведующий нашей редакцией.

– Борга! Ты выздоровела или просто так зашла?

– Выздоровела, Вячеслав Иванович! – ответила я, тут же с ужасом поняв, что Вячеслав Иванович рассчитывал, что я долго проболею, и взял на мое место свою племянницу. Взял временно, очень надеясь, что она задержится надолго. Может быть, даже займет мое место. И будет на моем месте спокойна и аккуратна. А я стану нервировать какого‑ нибудь другого шефа. – Прямо сейчас приступаю к работе. Уже созвонилась с Веденеевым, помните, мы говорили о нем? Сегодня еду брать у него интервью, он горит желанием рассказать о своих успехах в спорте и в политике…

– Да, но… Может, тебе еще полечиться? Поможем организовать хороший санаторий…

– Пойду на столе порядок наведу, – миролюбиво кивнула я. – Сгоню для начала вашу Верочку!

Вячеслав Иванович только крякнул, решив, что мне рассказали про Верочку сослуживцы. Перечить мне он не стал, зная, как любит меня хозяин всего нашего медиа‑ холдинга, а по‑ русски – нескольких газет, журналов и книжного издательства, объединенных под одним названием «Нооригмы» – странным и не очень благозвучным, но привлекающим внимание своей необычностью и отличающимся на слух от других журнальных изданий. Хотя означает всего лишь навсего – «Новая оригинальная мысль».

Я постепенно привыкала к своему новому состоянию, или ощущению, или новой способности, появившейся у меня после аварии. Я даже попробовала понять, от чего зависит, понимаю ли я вдруг, что происходит в душе у человека, или не понимаю. Сама я не прилагала к этому никаких усилий. Но, войдя в большую комнату, где стоял мой рабочий стол и, кроме меня, всегда сидело не меньше пятнадцати человек, я отчетливо поняла, что у моего соседа напротив, вяловатого Виталика, болит зуб, и весь мир в этой связи кажется неприятным и враждебным.

И что у соседки сбоку, журналистки с большим стажем, увлекшейся в последнее время теософией и религиозной подоплекой всего сущего, потерялась собака, и Лариса Ивановна вчера безуспешно искала ее целый вечер и потом печатала объявления и ночью расклеивала по району. А теперь судорожно хватает трубку телефона, в надежде что кто‑ то позвонит и хотя бы продаст ей ее собственную собаку, любимую и драгоценную Лялюшеньку, пушистую палевую пуделиху, которую Лариса воспитывает с тех пор, как уехал в Финляндию за жилистой и пьющей как мужик финкой единственный сын Васенька…

Я, кажется, поняла. Стоит мне повернуться к человеку, посмотреть на него, желательно в глаза, и я начинала ощущать мир вместе с ним. Хотя… Я даже вздрогнула, как будто меня толкнули в спину, и обернулась. Вот тебе и «в глаза»! Сзади меня сидела очень несчастная Верочка, племянница нашего шефа, и старательно копалась в ящике моего собственного стола, чтобы скрыть слезы.

Плакала она вовсе не оттого, что я пришла сгонять ее со своего законного журналистского места и со своего стола. Плакала она от несправедливых и ужасных слов, которые сказал ей только что по телефону ее друг, которого Верочкины родители упорно называют «женихом», чтобы не очень переживать, что их девятнадцатилетняя дочка живет с женатым мужчиной, снимающим ей квартиру. А друг ни много ни мало предложил ей попробовать что‑ то придумать к сегодняшнему вечеру, приготовить хороший сексуальный сюрприз, потому что обычного, рутинного секса у него и дома хватает в избытке.

Какой «секс»! При чем тут секс! Это у девчонок, у подружек, которые после трех коктейлей в клубе могут для удовольствия переспать с тем, с кем сегодня танцевали, – у них секс! А у Верочки никакой не секс, а любовь! Настоящая любовь! Это большая разница! И она сколько раз уже просила его просто вместе провести вечер, поужинать дома, поговорить, подержаться за руки! Разве не имеет она права просто посидеть рядом с ним, положив ему голову на такое родное плечо, послушать, какие у него проблемы на работе, как не слушаются подрастающие дети… Какой сюрприз она может ему приготовить, кроме своей любви? Например, пригласить подружку, сказал он. Например!.. «Можно и еще что‑ то… Посмотри фильмы какие‑ нибудь, что ты в самом деле!.. » Как он мог! Как? Разве грязные, похотливые дядьки и их подружки с истыканной блестящими колечками плотью в мерзких порнороликах имеют какое‑ то отношение к ней и к нему?

– Ты очень хорошая и милая девочка, – тихо сказала я Верочке, подойдя к ней и наклонившись, так же, как и она, к выдвинутому ящику. – И тебе этот трухлявый пень со своими потными фантазиями совсем не нужен. Ты просто хочешь кого‑ то любить. Поверь мне. Возвращайся домой, пореви недели две. И забудь его, – я положила руку на ее плечо, не давая ей ответить. – Хочешь, поедем вместе со мной на интервью? Я еду к Веденееву. Очень симпатичный персонаж. Я, по крайней мере, на это рассчитываю.

Не слушая, что отвечает Верочка, я выключила свой компьютер, на котором Верочка успела поменять заставку, и решительно взяла ее за плечо.

– Пойдем‑ пойдем. Нечего сидеть и реветь, да еще за моим столом. За моим столом не плачут. За моим столом положено писать жизнеутверждающие репортажи, можно смешные и даже хамские, но только не сопливые. Поняла? Умывайся и выходи, жди меня у машины. Я зайду в бухгалтерию и спущусь.

Я подтолкнула Верочку, ничего не понявшую, но плетущуюся за мной к выходу. И как только дядя ее, Вячеслав Иванович, хотел, чтобы она работала вместо меня? Не говоря уже о том, что она не только не закончила, но даже и не поступила на журфак и вообще никуда не поступила…

– Борга! Лика! – окликнула меня приятельница Таня. – Тебе дозвонились с радио?

– Пока нет, а что?

– Я им мобильный твой дала. Да хотят, похоже, чтобы ты там передачу какую‑ то готовила… Или вела… Я не поняла. Можешь сама позвонить, они оставили телефон.

Я только махнула рукой. Нужно – дозвонятся, это же понятно, из‑ под земли достанут – с радио‑ то! Особенно если хотят, чтобы я вела передачу.

Это было бы неплохо. Я давно думала об этом, даже как‑ то сочинила концепцию авторской передачи, но так ее пока никуда и не пристроила. А тут – сами приглашают. Вряд ли меня, с моими статьями, пригласят вести очень уж глупую передачу, «болтоманию», которых сейчас так много у нас на радио. Плохо выспавшиеся журналисты болтают между собой, особенно не заботясь о мыслях, о словах, а люди, стоящие в пробках, слушают их болтовню. Чтобы не думать, наверно. О том, почему который день поджимает губы жена и не хочет отвечать на вопросы, о том, почему от дочери так подозрительно пахнет табаком и еще чем‑ то, очень знакомым и неприятным, почему… почему… Да невозможно обо всем этом думать! Лучше слушать чужую болтовню, иногда остроумную, чаще скабрезную или неловкую…

Я ошиблась. Именно на такую болтоманию меня и пригласили. Да еще в пару с Геной Лапиком, стареющим, но молодцевато следующим всем колебаниям социальной моды, говорливым и беспринципным журналистом. С Геной я пару раз сталкивалась лоб в лоб на фуршетах и больших журналистских сборищах и сейчас была уверена, что вместе говорить с ним в эфире просто не смогу.

– Боюсь, я с первого раза скажу Гене, что он пустой болтун, недалекий и очень наглый, – ответила я звонившему мне директору передачи, одновременно трогая машину с места и показывая Верочке, чтобы она пристегнулась.

– Так вот и отлично! Мы за этим вас и зовем! За откровенной правдой, которую будет говорить умная женщина! – очень обрадовался директор.

Эту форму передач я тоже знаю: два журналиста собачатся в эфире ни о чем, старательно и ровно по времени – до очередной рекламы или музыкальной заставки, а остальные слушают этот мусор.

– Лика, не отказывайся, приезжай, поговорим.

Директор очень просто перешел со мной на «ты», обычное дело в нашей среде – очень добавляет к ощущению себя плохими мальчиками и девочками, которым разрешили говорить и писать всё, что на ум взбредет. У кого он есть, ум. А у кого нет?

– Хорошо, я заеду, – я взглянула на Верочку, снова приунывшую и доставшую очередную бумажную салфетку из сумки.

И тут же, очевидно вместе с ней, отчетливо увидела гладкую, почти безволосую грудь ее друга, такую приятную, теплую, на ней так хорошо засыпать, так надежно…

– Надежно? – вслух спросила я Верочку, вздрогнувшую и даже икнувшую от моего вопроса. – А что ж тут надежного?

– Не понял, – ответил мне директор передачи. – Я не говорил «надежно». Я говорил – приезжай. Хотя у нас платят четко, не сомневайся. У нас же газовики в тылу, ты в курсе. Все в шоколаде ходим.

– Я возьму с собой одно юное создание, оно может тоже что‑ то сказать в эфире, про женатых мужчин, например, какие они… гм…

– Если ты про меня, то я не женат, опять, – весело ответил мне директор. – Юное создание привози, испортим в момент.

Я коротким гудком прокомментировала лихой и очень глупый поворот с правого ряда налево курившей блондинки в красной машине и похлопала по коленке ревущую Верочку.

– Оставь в покое дверь, она все равно не откроется, выйдешь, когда я скажу. Раз твой дядя посадил тебя на мое место, будешь теперь везде со мной ходить, поняла? Всё лучше, чем бредить о своем… как его зовут? – Я вдруг поняла, что никак не могу понять имя Верочкиного любимого. Что‑ то вертится в голове, а что, я не уловлю. Ёжик какой‑ то. Что за имя? То ли Ёша, то ли Еся…

– Елик, – проговорила Верочка.

Не могу сказать, чтобы она была счастлива говорить со мной о нем.

– Елистрат, что ли?

– Елизар…

Елизар! Я знала одного Елизара, встречалась с ним как‑ то на вечернем сборище. Действительно, гладкий, сладкий, преуспевающий. Не им ли бредит Верочка?

В этот момент Верочка так отчетливо, так зримо услышала голос своего Елика, что мне даже показалось, что она говорит с ним по громкой связи. Вернее, говорит один он. И такие пошлости… Но громкая связь работала не в телефоне, а у меня в голове. Я невольно слушала чужие фривольные мысли и уже знала, что Верочке они доставляют большое удовольствие.

Я только вздохнула. Ну, пусть тогда плачет и ждет – раз есть в ее жизни такое удовольствие, такая, по‑ русски говоря, скоромная радость, о которой стоит плакать.

Глава 4

Слава Веденеев ждал нас, точнее меня, при полном параде. Я даже подумала, что он ждет кого‑ то другого. Но пока раздевалась в большой, ярко освещенной прихожей, успела все понять. Услышать, как важно ему предстать перед всеми неунывающим, нестареющим, вечным чемпионом, многообещающим политиком…

Наверное, трудно быть олимпийским чемпионом. Легче мечтать об этом. Ведь как только ты стал чемпионом, ты автоматически стал бывшим. Тем более, если ты больше не в спорте. На тебя уже не надеются, не делают ставку, в тебя не вкладывают силы и деньги. Ты – лишь воспоминание и некий образ. О тебе могут написать – о тебе вчерашнем. Но разве мы сами себе интересны вчерашние? Какая разница, что я чувствовала и желала вчера? Сегодня я и мечтаю о другом, и ощущаю себя совсем по‑ другому.

– Слава, это Верочка, познакомься. Хорошая девочка, ее дядя хочет, чтобы она стала журналисткой, и дал мне ее в ученицы.

Верочка с любопытством школьницы взглянула на Славу. Вот бы в кого ей влюбиться! Хоть есть за что. Подтянутый, волевой… Правда, тоже женатый.

Слава провел меня в кабинет, не обращая особого внимания на мою юную коллегу. Я кивнула Верочке, рассматривающей кубки, гордо выставленные в подсвеченной изнутри нише, чтобы она не отставала и шла за мной.

– Как ты себя ощущаешь в Думе? – задала я ему вовсе не тот вопрос, который собиралась задать.

Странно. Что же мне записывать? Точнее, стоит ли запоминать мгновенный ответ Славы: «Хреново», или честно дома вставить в интервью то, что Слава ответил вслух и автоматически записал за ним диктофон:

– Ты знаешь, Лика, я и не думал, что будет так интересно заниматься реальными проблемами людей, законотворчеством. Это сложно, но крайне увлекательно…

Я кивнула:

– Хорошо. А почему хреново‑ то?

– То есть как… Я не сказал «хреново», – удивился Слава.

– Не сказал. Извини. Это я так. Обычно все говорят, но просят это не писать. Говорят, что очень хреново. Бессмысленно. Чувствуешь себя обманщиком или идиотом. И только самые глупые чувствуют себя большими начальниками в кабинетах, обитых редкими породами дерева, и радуются.

– У меня еще госпаек хороший, – негромко заметил Слава.

– И я про то же. И в период заседаний устрицы на обед по сорок рублей за тарелку. А все остальные граждане, точнее очень многие, не знают, как дожить до зарплаты. С овсянки на пшенку перебиваются. Ладно. Скажи мне, что ты думаешь о перспективах российского футбола?

– Так я же не футболист, Лика! – удивился Слава. – Я – фигурист. Ты забыла? Ты что!

– Слава, я твой тройной прыжок на чемпионате мира, когда ты упал и потом еще раз прыгнул, не забуду никогда. Я тебя очень уважаю по‑ человечески за это. Но я просто спрашиваю, как ты думаешь, почему теперь наши футболисты проигрывают? А если выигрывают, то с большим скрипом и на ша´ ру. Если кто‑ то из сильных соперников случайно проиграл другим. Это скорее философский вопрос. Из области идей, если хочешь.

– Те, кто играют сейчас, – из потерянного поколения, у которого не было идеи Отечества, я так думаю, – пожал плечами Слава. – Каждый играет за себя, чтобы его заметили и взяли в хороший спортивный клуб – в любой, где платят много денег. А побеждает в результате идея – всегда и везде. Согласна?

Я отчетливо поняла, что он очень хочет, чтобы я спросила его про отношение к богатству и про воспитание сыновей. И, конечно, спросила. Я искренне думаю, что олимпийский чемпион вправе говорить на те темы, которые ему интересны. Уж хотя бы это право он точно заслужил своим многолетним трудом.

Когда Слава рассказал мне все, что хотел, а именно, что роскошь и богатство исторически гораздо более свойственны нашей стране, чем коммуна и всеобщая бедность, а сыновья должны научиться жить сами, без поддержки знаменитого папы, я задала свой любимый вопрос, который часто задаю успешным людям:

– Если бы у тебя была возможность прожить жизнь еще раз, ты бы как ее прожил? Снова стал спортсменом?

– Да, – ответил, не задумываясь, Слава и улыбнулся своей знаменитой улыбкой чемпиона.

«Нет, – услышала я его ответ и даже внимательно посмотрела в глаза, чтобы удостовериться, что мой внутренний слух меня не обманывает. – Нет, разумеется, нет! Порванные мышцы, переломанные колени, травма спины, годы тяжелых тренировок, отказ от нормальной жизни, операции, восстановительное лечение, гормоны, диеты, жесткий режим, не оставляющий выбора…».

– Да, – повторил вслух Слава. – Самое лучшее, что было у меня в жизни, – это победа на Олимпиаде. Я к этому шел всю жизнь.

– Но жизнь продолжается… – не удержалась я и в первый раз взглянула на молчащую позади Верочку. Интересно ли ей? Но она, похоже, ушла в свои мысли и не слушала нас. Вот так начинающая журналистка!

– Продолжается! – подтвердил Слава в образе инициативного заседателя Госдумы. – И мы постараемся…

Для чего ему нужна была моя статья? Для чего‑ то ведь он хотел, чтобы именно я написала. Сам заказал…

Я выключила свой крохотный диктофон, отодвинула его для верности и спросила:

– Все‑ таки кем бы ты стал, Слав, если бы можно было прожить жизнь еще раз?

– А ты? – вдруг спросил меня Слава.

– Я – многодетной мамой. Ну, хотя бы мамой троих детей, или двоих…

– А я – художником, – вздохнул Слава. – Пойдем, я покажу тебе картины, но это не для статьи. И даже помощницу твою не пущу. Фотоаппарат оставь здесь.

Я оставила и фотоаппарат, и мобильный, чтобы Слава не сомневался. Махнула рукой Верочке, чтобы та побыла пока в комнате, а сама пошла вслед за Славой.

Я часто хожу на выставки, и на концептуальные, и на всякие разные биеннале, где от искусства подчас остается только стандартный стенд и унифицированные таблички, а остальное – бред больного разума, тщеславия и уродливых социальных инстинктов. Года два назад вместе с другими посетителями Дома художников на Крымском Валу я видела даже серию экскрементов, каждый в своей коробочке, в отдельной ячейке. Это тоже образ, символ, и у художника не хватило других выразительных средств, чтобы рассказать миру о своей душе и ее переживаниях.

Поэтому на творения Славы я взглянула спокойно, готовая ко всему. Если бы меня предупредили заранее, что Слава – тайный живописец, и на спор спросили бы, что он пишет, я бы проспорила. Потому что такого я предположить не могла. Все что угодно – плохие портреты, среднерусские пейзажи, авангардистские зарисовки без начала и конца, верха и низа…

Но Слава рисовал просто жуков. Зеленых, коричневых, золотых. Олимпийский чемпион рисовал больших красивых жуков подробно, со знанием дела. Жук, увеличенный на картине до размера средней собаки, выглядел устрашающе, но очень выразительно. Тем более что Слава старательно и аккуратно выписывал все детали – сложные изгибы ножек, переливы хрупкого панциря. Особенно удавались ему глаза. Огромные, разноцветные – то темно‑ фиолетовые, то зеленовато‑ желтые, то антрацитово‑ черные – они сейчас смотрели на меня из какого‑ то другого мира, где, оказывается, живет временами депутат Госдумы и олимпийский чемпион Слава Веденеев. В мире огромных жуков.

– Красиво. Твой ночной кошмар? – задала я, думаю, не самый умный вопрос в своей жизни.

– Нет, – спокойно ответил Слава. – Мне просто нравятся жуки. Всегда нравились. Кажутся совершенными. И… и еще они у меня получаются. А другое – не очень получается. Я рыб пробовал рисовать. Но как‑ то не то… Я рыбу изнутри не чувствую. Когда рисую, мне неприятно становится. А когда жука – комфортно.

Да, Слава знал, кому показать. Большой комплимент мне как журналистке. Как бы можно было Славу выставить сейчас клиническим идиотом после такого откровения! Даже без фотографий. Мне бы поверили!

Но кому, как не мне, знать, что у каждого – своя пещера, в которой ему тепло и не страшно жить и куда не надо пускать равнодушную и любопытную толпу. А у кого нет такой пещеры, тому надо много пить, очень много, до чёртиков, чтобы размыть очертания реального пространства и времени, или очень много воровать, так много, чтобы постоянно захватывало дух, как от головокружительной высоты, чтобы каждый следующий шаг мог оказаться последним…

– Можно я сфотографирую одного жука? Просто на телефон, – попросила я, почти уверенная, что Слава из предусмотрительности откажется.

Черт нас знает, журналюг… Сегодня я честная, и это моя слава в нашем мире. А завтра – окажусь на центральном канале телевидения с громкими разоблачениями, расскажу все, что знаю обо всех, – и страшное, и смешное, и позорное…

– Какого? – спросил Слава.

– Вот этого, большого, зеленого. С темными глазами…

Слава чуть помедлил, посмотрел на меня, на картину… И неожиданно снял ее со стены.

– Возьми. Это хороший жук. Я когда его рисовал, у меня после травмы никак колено не сгибалось, я его не чувствовал вообще, и мне казалось, что жук мне помогает. С каждым мазком как будто жизнь в суставе пробуждалась. Бери‑ бери. Только…

– Не беспокойся, Слав. Я про него писать не буду, и фотографию в журнале не помещу, если ты не хочешь.

– Не хочу, – покачал головой Слава. – Напиши лучше, что я думаю ввести закон, по которому в каждом микрорайоне будет бесплатный тренажерный зал. Вот как тротуары пока бесплатные, так и спортивный зал чтобы был. И дополнительная ставка учителя физкультуры в каждой школе. Для факультативных занятий.

– Хорошо, – засмеялась я, прижимая к себе довольно тяжелую картину в добротной, со вкусом подобранной темно‑ золотой раме и физически ощущая, как доволен Слава.

Глава 5

– Мы тебя о‑ очень ждали! – встретил меня на радио с распростертыми объятиями директор передачи Леня Маркелов.

Леня, как многие теле– и радиожурналисты, был человеком абсолютно без возраста, одет, как подросток, в широкие приспущенные джинсы, красную толстовку с капюшоном, на лбу у него красовалась белая полоска с эмблемой их знаменитой радиоволны.

– Давай перекурим и сразу попробуем… Ты как? Морально готова прямо сегодня приступить?

– Морально не готова. Но почему бы и нет? Только я бы выпила кофе и девочку напоила, я с помощницей.

– Ли‑ ика… – Леня с преувеличенным восторгом осмотрел меня с ног до головы. – Да ты же сама такая юная журналистка! Какие тебе помощницы! Они тебя дискредитируют. И голос у тебя, кстати, очень молодой.

– Моложе, чем физиономия?

– У нас на передаче можешь сказать «рожа», не стесняйся.

– Это пусть Генка говорит. Я же с ним буду вместе чушь нести, да? – вздохнула я. – Сколько хотя бы заплатите? И давай тему обговорим, я просто так болтать не буду.

– Даже за большие бабки? – ухмыльнулся Лёня.

А я почувствовала, что он нервничает. Отчего, не поняла, не разобрала… А! Ясно. Боится, что я очень много денег попрошу. А я даже и не готова, не поинтересовалась, сколько сейчас за это платят. Помню, сколько было года три назад, но за это время так все изменилось, такими темпами пошла капитализация, особенно моей дорогой столицы…

Что такое зарплата полторы‑ две тысячи долларов теперь в Москве? Ничего. Не прожить безбедно, не поджимаясь то здесь, то там. Два таджика в месяц получают на хорошей строительной фирме столько, или один русский менеджер среднего звена – в большом магазине, в банке – и при этом считает себя бедным поденщиком. И в общем‑ то он прав – хозяин в среднем в день тратит столько, сколько платит «поденщикам» в месяц.

– А сколько вы хотите мне предложить? – спросила я. Как обычно в разговоре о деньгах чувствуя себя омерзительно.

Ведь в сущности, у меня всё есть. И хоть я и обеспечиваю себя сама, давно и постоянно, торговаться и набивать себе цену я не умею. Может быть, именно оттого, что последний раз я испытывала нужду очень давно, сразу после окончания журфака, когда год или полтора перебивалась случайными заработками и никак не могла отложить хотя бы рубль на черный день. И знала – если завтра мне не заплатят за колонку из пятнадцати строчек, то я не только половинку сливочного полена не смогу купить к чаю, но и сам чай буду заваривать из испитых и высушенных на всякий случай пакетиков.

Я на своей шкуре честно испытала все прелести переходного периода девяностых годов, поскольку была молодым специалистом, которого никуда «не распределили», то есть не нашли за меня работу. Идти было особо некуда – советские газеты и журналы доживали свой век, а новых еще не было. Но это было давно.

Сейчас мне хватает зарплаты и дополнительных заработков, у меня хорошая машина, я купила новую квартиру, продав старую, я сделала приличный ремонт, я регулярно покупаю модную одежду, езжу отдыхать на десять дней два‑ три раза в год… Так что же особо торговаться? Я просто стараюсь сейчас делать только то, что мне интересно, и делать это хорошо и честно.

– «Сколько‑ сколько»… – продолжал ухмыляться Леня.

А я уже услышала, или увидела, или, не знаю как, но поняла сумму, которой он боялся. И я бы такой суммы испугалась. Может очень связать руки… И назвала на треть меньше.

– Ох, ну ты даешь! – притворно испугался Леня, на самом деле облегченно вздохнув. – Где у нас такие бабки? Никто столько не получает! Генка, если услышит, родит в эфире… Он такое без нуля в конце имеет и рад… Да и ладно! – сам остановил себя Леня, видя, что я никак не реагирую на его сетования. – И чёрт с тобой! Ты дорогая журналистка, такого стоишь. Давай – кофейку, и вперед! Тему, говоришь, тебе надо? А вот о зарплатах и поболтайте! Кто больше получает – учитель или милиционер, то бишь полицейский, наш, российский, метр с кепкой полиционер. И почему. Как, по кайфу тебе такое?

Я поморщилась от Лёниных словечек. Но говорить ничего не стала.

– Нет, Лёнь. О чем тут говорить? Я же знаю, что сейчас Генка понесёт языком, как помелом…

– Это вы обо мне, девушка, так нелестно выражаетесь? – Незаметно подошедший Гена приобнял меня сзади.

Я в который раз удивилась чудесам природы. Настолько стареющий Гена не был похож на свой игривый, чуть хрипловатый и очень молодой голос. Слушая его, большинство женщин наверняка представляют тридцатилетнего, стройного, симпатичного, улыбчивого бонвивана, чуть с ленцой, приятного, вальяжного. А Генка был обрюзгшим, плохо побритым и очень несимпатичным на лицо сорокапятилетним дядькой с круглым тяжелым носом, неровным подбородком, тяжелым мешочком свисающим на одно Генкино плечо, тоже неравное второму, как и всё в Генкином облике.

– Нет, не о тебе. О том, что на тему бедности надо или изящно‑ философски шутить, или серьезно разбираться с экономистами. Но не болтать просто так. А еще о чем мы должны сегодня говорить?

– Еще… – Лёня сдвинул повязку, почесал голову и заглянул в темное зеркало напротив нас, чтобы водрузить повязку на место. – Об утреннем оргазме, пойдет? Хотя сейчас уже пять часов.

– Тогда о вечернем! – захохотал Генка, и все неровности его крупного тела заколыхались вразнобой.

– Да вы об этом постоянно, что ли, говорите? Я, как ни попаду на вашу передачу, обязательно услышу.

– И что, каковы ваши действия? – Генка снова попытался приобнять меня, обдав крепким запахом наверняка дорогих, но пронзительно‑ едких мужских духов.

– Выключаю радио! – Я отпихнула его. – Давай о политике хотя бы. Что там вчера приняли? Какой‑ то закон новый, я слышала. О медицинском обслуживании что‑ то… Вот давай об этом. Прочитать только надо повнимательнее, что в законе. Это же наверняка всем интересно.

– Ты о медицинском обслуживании, а я о вечернем оргазме, ага? Что в общем‑ то близко по теме. Вот и сольемся в результате в экстазе… – Генка достал толстую сигаретку и закурил прямо в коридоре. – Ты куришь? Нет? А я на эфире обычно курю…

Я отступила от него и с сомнением посмотрела на Леню Маркелова. И что изменят в моей жизни эти деньги, за которые я буду дышать три или четыре раза в неделю Генкиными вонючими сигаретками и одеколоном, обсуждать с ним вопросы физиологии, – что‑ то подозрительно веселит его эта тема, как подростка, у которого еще почти ничего ни с кем не было, – и невольно перенимать эту легкую, необязательную манерку говорить обо всем и ни о чем: «А? Что? Да ничего! Проехали! »

– Лёнь, извини! Я, наверно, пойду.

– Что‑ что‑ что? – засуетился Леня, взял меня за локоток и отвел в сторону. – Ну, сколько ты хочешь? Давай еще добавим? А? Мало? Какая ж ты жадная, Борга! Вот правду говорят, успех портит самых лучших наших людей. Самых русских и на морду, и на фамилию… Ладно, давай еще полкосарика накинем… Зелененьких, в воде не тонущих… На что угодно обменяешь их, на любое свое удовольствие… Что, нормально?

– Да не в косариках дело. Я не бедный человек. Детей у меня нет, долгов тоже.

– Нет – так будут, – засмеялся Леня. – Можем помочь, и в том, и в другом. Нет, подруга, ты давай говори свою цену, а мы уж как‑ нибудь газовиков наших уломаем. Скажем, вот есть у нас тут такая цаца, надо бы ей подкинуть, за язычок, за смелость, да за начитанность, да за всякое другое… Борга сказала, значит, так и есть… А? Ну что, пойдем, подписываем?

Я покачала головой.

– Давай попробуем провести передачу, а потом подпишем. Боюсь, что мне с Генкой будет… неинтересно говорить. Понимаешь? Я не могу существовать в этом режиме. Хи‑ хи‑ ха‑ ха, пукнул в микрофон – сам засмеялся…

– Уже смешно! А говоришь – не можешь, все ты можешь! Пойдем, моя крылатая, пойдем. Говоришь, как пишешь, всем нам кое‑ что пообрежешь еще язычком… – причмокивая и охая, Леня подталкивал меня в противоположную от выхода сторону. – И план передачи у нас есть, не беспокойся, все у нас есть. «Болтовня»!.. Три редактора в смену работают, все вам готовенькое на стол выложат, лишь бы прочитали… Серьезные люди, между прочим, не нам чета… И музычка у нас какая теперь, знаешь? Музыкальные блоки крепенькие, сама заслушаешься…

– Подожди, – остановила я Леню, вдруг поймав какой‑ то обрывок его мысли. – А что, я должна кого‑ то срочно заменить?

– Да не то чтобы срочно… – Леня кивнул на высокую темноволосую женщину, сидевшую с сигаретой в конце коридора. – Вон, видишь, Тоня наша мается. Не хочет, чтобы тебя взяли вместо нее, но ты ведь все равно каждый день не сможешь работать?

– Не смогу, конечно. И не захочу.

– Вот и ладненько. А Тоня как‑ нибудь перетопчется, у нее выбора нет. Она журналистка хорошая, ее любят слушатели… Некоторые. А остальным она слегка поднадоела. Надо влить новой кровушки… в нашу зна‑ аменитую передачу. Так, стоять!

Мы остановились с Леней у высокого звуконепроницаемого стекла, за которым была видна небольшая комната с огромным пультом. Там сидел молодой человек в наушниках и молча смотрел перед собой. Увидев нас через стекло, он помахал нам рукой.

– Музыкальный час, – объяснил Леня. – «Антон на проводе» – знаешь нашу феньку? Это я так остроумно придумал. Хорошее название, правда?

– Его зовут Антон? – кивнула я на молодого человека в наушниках.

– Антоном звали моего дедушку, – вздохнул Леня. – Дожил до восьмидесяти пяти лет старик, больше не смог. Он всегда снимал трубку и серьезно отвечал: «Антон на проводе». Это я в его память.

Я удивленно посмотрела на Леню. Предположить бы даже не смогла в нем такого лиризма. А почему, собственно? Потому что он носит спущенные штаны? Или потому что он – продюсер не самых лучших передач в эфире?

А где они, лучшие передачи? Остались в моем детстве?

Вместе с пломбиром в вафельных стаканчиках со сливочной розочкой сверху, протекавшим на руки через обязательные дырочки на дне сладкими нежными каплями?

Со сказками Андерсена, отпечатанными на плотной шершавой бумаге, с волшебными непонятными картинками и купюрами советского цензора, тщательно выбиравшего все, что грустный сказочник Ганс Христиан думал про Господа Бога и его вмешательство в земные дела?

С бодрой утренней зарядкой на радио, под звуки которой моя бабушка весело гремела кастрюлями, пела, топала по маленькой кухоньке, готовя мне картофельные котлетки, вкуснее которых я никогда ничего не ела на завтрак за всю остальную жизнь?

Вместе с радиоспектаклями, которые искренне и со всей силой своего таланта играли народные артисты, вкладывая в голос все, что не увидеть радиослушателям? И бабушка, с вечной иголкой в руке, застывала, услышав какое‑ то роковое слово в спектакле, а потом плакала или громко смеялась, если всё заканчивалось хорошо. И теряла иголку под ножной швейной машинкой в рыже‑ коричневом деревянном корпусе. И я залезала за иголкой и, невзирая на строжайший запрет, как будто случайно садилась на широкую ножную педаль и покачивалась, пока бабушка не видит…

Понятно, что все мое самое лучшее осталось в детстве. Просто по определению. В том далеком прекрасном мире, которого больше нет. И который есть – где‑ то даже не внутри меня, а в основе меня. Я и есть этот мир – я в нем родилась, выросла, я его помню, слышу, вижу. И не хочу разрушать этот мир, сказочный мир, и никому никогда не дам этого сделать.

Но это ведь не значит, что сегодня что‑ то совсем другое не имеет права на существование.

– Извини, я отвлеклась, Леня. Да, хорошо. Я попробую провести передачу, потом подпишем договор. Только давай нормально подготовим ее, ты мне дашь тему, я посмотрю дома…

– Э‑ э, нет, милая! – засмеялся Леня. – У нас принято, с профессионалами по крайней мере, вот такую первую брачную ночь проводить… Как если бы ты просто гостем пришла на передачу, тебе бы не дали никаких материалов для подготовки…

– Боевое крещение, что ли?

– Это как скажете! Как повернете… – подмигнул мне Леня. – Крещение или что получится… Или совращение… Ужасная рифма, скажи? Боженька, ты как? – Леня посмотрел на низкий потолок, обитый серыми звуконепроницаемыми пластинами с маленькими дырочками. – Не слышишь меня сегодня, нет? Вот и не слышь. Собственно, как обычно… Ори не ори, а небесам до нас…

От передачи у меня осталось приятное чувство. Я настояла, чтобы в студию посадили еще и Верочку, у которой было просто шоковое состояние от такой неожиданности. Генка глупостей почти не говорил, или я быстро привыкла к его необязательной манерке – вроде сказал, а вроде и нет, уже проехали, лопочем о другом… Я не уверена, если бы я послушала себя, задержалось ли бы во мне это приятное чувство. Поэтому я не стала брать домой запись и слушать. Я решила: ведь что говорит Генка – это его дело. У меня же есть блестящая возможность сказать что‑ то хорошее очень многим людям. И делать мне это легко и приятно.

Я могу представить себе, что говорю, предположим, с милой одинокой женщиной, которая отвезла сейчас дочку в школу и пробирается в пробках до метро, чтобы бросить там где‑ нибудь в чужом дворе машину и поехать на работу. Может быть, я отвлеку ее своими разговорами от грустных мыслей? И мысли ее потекут в другом направлении? Или вдруг найдется ответ на какой‑ то мучительный вопрос? Или просто вопрос перестанет мучить, останется неизбежной и не такой уж пугающей данностью.

Леня предупредил меня, что наши передачи будут в милой в утреннем и вечернем эфире, и я этому порадовалась. У многих людей мой голос будет первым, что они услышат в машине или на работе, или дома. Главное, чтобы мне было, что им сказать.

Пока мы сидели на передаче, Генка поглядывал на Верочку, и я видела, что он хочет о чем‑ то ее спросить и, видно, никак не может придумать что‑ нибудь поострее.

И поэтому я сказала сама:

– У нас в студии гость, начинающая журналистка, Вера. Верочка, не хочешь ли ты, детка, передать кому‑ нибудь привет?

Генка заржал прямо в микрофон и показал мне кулак.

– Я… – растерялась от неожиданности Вера и замолчала.

Молчать в прямом эфире было невозможно, поэтому продолжила я:

– Хорошо, я могу от тебя передать привет Елику. Ты не возражаешь?

Вера в полуобморочном состоянии взглянула на меня круглыми глазами и изо всей силы замотала головой, ударившись подбородком о микрофон.

Генка тут же это подхватил.

– Стоять, не падать! – сказал он и крякнул, как будто поднимая тяжесть. – Девушка не выдержала ответственности. Все‑ таки передавать привет на всю страну своему…

– Питбулю! – быстро сказала я. – Для этого нужна определенная смелость! Питбуль у Верочки гладкий, сильный, очень умный и сноровистый, так, детка? Елик, если ты нас слышишь, гавкни!

Генка, разумеется, гавкнул за Елика и был рад предоставленной ему возможности куснуть новую тему и нового человека. Мы поговорили немного про питбулей, явно представляя себе при этом очень разных собак, и плавно свернули на предпасхальное подорожание яиц. Генка и так и сяк шутил вполне в раблезианском стиле, а я лишь вздыхала и вела свою партию тонкой и интеллигентной собеседницы. Не так уж и плохо, особенно если за это платят деньги. И если кто‑ то это действительно слушает…

– Кул! Молодец! – похвалил меня Леня, когда мы вышли из аппаратной. – Только словарный запас тебе надо, конечно, менять… Что такое «кул», знаешь? А кто такой «перец»? А «жестяк»? Вот, видишь, а лезешь в эфир… Шучу‑ шучу! Все классно!

– Лёнь, я не буду говорить на этом птичьем языке! Говорю, как умею. На хорошем русском языке.

– И молодец, птичка моя, и не говори на нашем птичьем языке! Каламбур классный, правда? За то тебе и деньги платим, за роскошную интеллигентность твою, наглую, врожденную и вдобавок хорошо воспитанную. Почему идея такая появилась, как ты думаешь? Тебя пригласить? Мы что, рассчитывали, что ты будешь на клубном жаргоне материть у нас? Или по‑ олбански залопочешь? Да уж конечно! У нас своих мастеров хватает. Со своими матерками и мастерками. Просто пришло… – Леня сделал страшное лицо и шутливо понизил голос, – рас‑ по‑ ря‑ же‑ ние… Прикинь, да? Это в свободной‑ то стране! Жаль, Америка нас сейчас не слышит. Америка, ау! – Леня помахал рукой в завешенное серыми жалюзи окно, сквозь которые виднелась темная пятиэтажка. – Не слышит меня Америка, а жаль! Так вот, попросили поприличнее кого‑ нибудь, с такими, знаешь, дворянскими замашечками, с культурным обременением, со словарным запасом не менее, а лучше более… Ну, ты в курсе. И с московским прононсом. Чистеньким‑ чистеньким. Чтобы пятнадцать поколений образованных москвичей вставали за твоей прямой спинкой немым укором, не давая вякнуть чего‑ нибудь плебейского. Из репертуара заезжего люмпена. Вот так, дожили. На самом свободном радио, ага. Надоели наши вонючие сапоги деревни Лытьково Н‑ ской губернии. Очень модные, кстати, среди обитателей московских подвалов, они же клубы продвинутой молодежи.

– Лёнь! – наконец смогла вставить слово я. – А что бы тебе самому не вести болтологию вашу?

Леня, ничуть не удивившись моей реплике, быстро показал мне одной рукой фигу, другой покрутил пальцем у виска и как ни в чем не бывало продолжил:

– И вот мы Лику Боргу позвали! Радетельницу за чистый русский язык, высокую духовность и вообще моральный облик постсоветского, то есть российского человека. Поняла, в чем дело? Говорят, кто‑ то из заоблачных высот, царских, так сказать, всея Руси, передачку нашу как‑ то в машине услышал. И ему в его заоблачной высоте плохо стало. Ему было не смешно. Чуть было не стошнило. А когда на небесах кого‑ то тошнит, тут нам всем мало не кажется… Короче, велели нас или закрывать срочно, или повышать культурный уровень. Планку поставили. Чтобы ничего круче фирменного премьерского «ни фига» в эфире не звучало. И то. Им можно – у них жизнь тяжелая, ответственность давит. А нам лучше и без этого обходиться.

Я вздохнула:

– Договор давай мне домой, почитаю, завтра скажу, что да как.

– Но ты скажешь ведь «да»? Радетельница наша?

Я засмеялась.

– У мамы спрошу сейчас. Если разрешит.

Твоя мама преподает русскую литературу? – засмеялся Леня.

Моя мама преподает мараль и нравственность своим домочадцам, и мне изредка перепадает, – объяснила я.

Я поймала себя на том, что за все время эфира – час с лишним – мне ни разу в голову не попала чужая мысль или ощущение… Так увлекла меня работа? Или… А не показалось ли мне все, что происходило со мной в последние дни? И не успела я подумать, хорошо это или плохо, что все прошло, как, не оборачиваясь к Генке, который стоял и курил неподалеку, увидела очень странную картинку, явно относящуюся к нему и ко мне.

Я, в непонятной одежде, как бывает во сне, когда человек одет, но неважно во что, то ли в серый длинный свитер, то ли в коричневое бесформенное пальто, стою за стеклянной дверью, прижавшись к ней лицом. Генка же открывает дверь, сам очень хорошо одетый, рукой в кожаной рыжей перчатке и с золотым (действительно, а как же еще? ) «Роллексом» на запястье подает мне смятую сотню и, подумав, подает еще десять рублей. Я пытаюсь поцеловать его руку, а он поощрительно хлопает меня по щеке кожаной перчаткой, я улыбаюсь от счастья, и во рту у меня не оказывается ни одного зуба…

Каков, однако, фантазер наш Генка!

Я обернулась к нему и столкнулась с тяжелым, больным взглядом. Бедный Гена!

– Запиши, – как можно мягче сказала я. – Хороший рассказ получится. В духе О. Генри. В конце надо что‑ то очень сентиментальное. Например, ты помог мне вставить зубы, для этого пришлось продать «Роллекс». Плакал, но продал. А я тебя за это поцеловала, в небритую щеку, от которой брутально пахнет горьким мускусом. Запиши и бегом в глянцевый журнал, или можешь к нам, помогу напечатать. Сто тысяч экземпляров только в Москве продается за один день после выхода. Ты знаешь – нас читают все.

Мне показалось, что Генка откусил кусочек своей толстой сигаретки. По крайней мере, кашлял он так, что из кабинета напротив высунулся паренек.

– Никого не тошнит? – осведомился он.

– Всех уже стошнило, – успокоила я его. – Пойдем, Верочка. Хватит тут пассивно курить и портиться.

Верочка от всех событий сегодняшнего дня давно уже пребывала в состоянии полуобморока и покорно двинулась за мной, ничего не говоря. «Вот и хорошо», – подумала я, против своей воли видя все одну и ту же картинку:

Елик – тот самый гладкий мужчина с голой грудью, едва прикрытой приятным бархатным халатом, виден мне был со всех сторон сразу, даже с тех, думать о которых мне было совсем неинтересно. И со всех сторон он был исключительно гладок и приятен.

Да, пора отправлять Верочку домой, пока мне действительно не стало плохо от картин ее милых и – верю! – вполне искренних вожделений.

Глава 6

Мама… Вот кто может мне объяснить, что со мной происходит. Мама всегда понимает меня хорошо и, не жалея, говорит правду. Если я сошла с ума, мама это поймет первой и объявит мне приговор. Попробую показаться ей на глаза. Интересно, заметит ли она во мне что‑ нибудь особенное?

Я отвезла Верочку на ее съемную квартиру, подозревая, что я так напугала девушку, что на работу она больше не пойдет. По крайней мере, за мой стол не сядет. Хотя я была вовсе не против неожиданной ученицы.

Мама встретила меня как обычно. Мельком оглядела и проговорила:

– Ты в больнице похудела, что ли?

Ага, заметила что‑ то. Но что, сразу не поняла. Я не торопясь разделась, нарочно походила перед мамой туда‑ сюда, надеясь, что она почувствует что‑ то своим материнским нутром. Обстоятельно поздоровалась с отчимом, который выглянул из своей комнаты, но выходить не стал, наученный всей жизнью с моей мамой. От малейшей его улыбки, предназначенной мне, мама взвивалась до потолка и покою потом не давала мне и ему. Поэтому последние годы отрочества, когда я еще нуждалась в опеке родителей, я жила с папой.

Папа так и не женился после развода с мамой и все меньше и меньше интересовался женщинами и окружающим миром, собирая загадочные аппараты из сотен колесиков. Папа много лет готовил научное открытие, которое должно было перевернуть мир, но однажды куда‑ то пропал. Мне почему‑ то казалось, что он жив и живет где‑ то, куда ему не могут позвонить знакомые и отвлечь от самых последних, самых важных его открытий… Где нет моей мамы, считавшей его жалким ничтожеством.

Мама цепким взглядом проследила за мной, потом сказала:

– Не маячь, присядь. Ты что‑ то хотела?

Я села за большой стол на кухне, уставленный по обыкновению лекарствами отчима и розетками с вареньем, медом, коричневым тростниковым сахаром, полезным и малосладким, взяла ложку и пододвинула к себе высокую вазочку со сливовым вареньем.

– Переложи себе в блюдце, не копай там ложкой! – остановила меня мама.

Я вздохнула и отодвинула от себя вазочку.

– Мам. А вот была у нас такая прапрабабушка… Вера, кажется. Баба Вера…

– И что? Ты хочешь о ней написать?

– Нет. Мам… – Я неожиданно встала в тупик. Как рассказать маме, что со мной происходит? Почему‑ то я не находила слов. – Просто я после аварии… стала как будто видеть и слышать то, что чувствуют другие люди.

Мама напряженно посмотрела на меня и проговорила:

– Я в общем‑ то ожидала, что однажды ваша схожесть…

– Я похожа на бабушку Веру? Ты не говорила раньше.

– Похожа… Одно лицо!

– Мам, а бабушка тоже была Борга?

– Как она может быть Боргой, если она по женской линии? Нет, Лика, она была… – мама замялась, – Колдушина.

– А, ну господи! Да я же помню, конечно, – от слова «колдунья»!

– Возможно. Но я так не думаю, – сдержанно ответила мама, доставая старый альбом из‑ под кипы журналов. – Хотела тебе фотографию показать, да ты ее видела наверняка… В платочке, благообразная такая старушонка… Фамилия, говорят, уже после появилась, у деток ее. Я тебе раньше не рассказывала? Ну да, все щадила тебя, все жалела. Дожалелась.

– Так почему такую фамилию придумали? – быстро прервала я маму, не дав ей увлечься темой моего несоответствия ее родительскому идеалу.

– А… – запнулась мама. – Ну да. Думаю, оттого что благодарные односельчане как‑ то ночью ей кол по самую душу вогнали. Не столько за колдовство – кто в него верил‑ то? А за украденную у колхоза корову. Время, знаешь, какое было, после революции, дикое и голодное. Соседка клялась и божилась именем Сталина, что видела, как баба Вера коровку вялила на солнце и припрятывала на зиму… Корова потом нашлась в соседнем колхозе, когда бабу Веру уж и поминать забыли. Подслеповатая на один глаз корова, с оборванным хвостом, кому она только нужна была? Тощая, ни молока, ни мяса… Вот, нашла.

Я посмотрела на выцветшую фотографию и не поняла, в чем же мама видела наше сходство с прабабушкой. Кроткое лицо, с небольшими круглыми глазами, доверчиво глядящими на фотографа, светлые волосы, выбивающиеся с одной стороны из‑ под платка, робкая улыбка… Что тут общего со мной? И все же…

– Я возьму пока фотографию, можно, мам?

Мама пожала плечами:

– Да бери. Жалко, что ли?

Я взглянула на аппетитные райские яблочки в одной из вазочек с вареньем – с темно‑ красной прозрачной кожурой, пропитанной вкуснейшим желейным сиропом… И остановила себя. Лучше не начинать ничего пробовать – чем меньше мама на меня смотрит, тем меньше у нее останется поводов для раздражения.

– Ладно, я пойду, мам. У вас все хорошо?

– Да!.. – Мама махнула рукой. – Гастрит‑ простатит‑ гипертония! А так все отлично.

– Тебе папа не снился недавно? – спросила я, надевая ботинки.

– Мне твой отец не снится уже много лет, – четко ответила мне мама. – Просто не рискует. Ясно?

– Да уж куда яснее. Я теперь передачу буду вести на радио, мам. Будешь мной гордиться?

Мама довольно равнодушно пожала плечами.

– Буду.

И я физически почувствовала холодок в груди и как будто что‑ то горькое во рту, как вкус испорченного ореха, что ли… Ох, неужели это именно то, что испытывает ко мне моя мама?

Да, на кол я не хочу. А что мне делать с моим внезапно проснувшимся… как назвать‑ то его – с моим даром? Может, как‑ то применять его во благо? Например, лечить. А что я могу вылечить, если я просто чувствую вместе с этим человеком? Предсказывать я тоже не могу.

Детективное агентство… Точно. По просьбе ревнивых мужей и жен выяснять, что на самом деле чувствует супруг. «Чтоб ты сдох, сволочь, и как можно быстрее». «Как же воняет твоя старая пижама, в которой ты похожа на свинью с крокодильей мордой…»

Или рассказывать бдительным родителям, о чем мечтает подросток. Да‑ а… Могу себе представить, чем наполнится тогда моя душа. Нет, детективное агентство мне не потянуть – даже для моей здоровой психики это было бы серьезное испытание. Придется, вероятно, просто жить с этим, убеждая себя, что со мной ничего особого не произошло.

Мысли мои невольно вернулись к Косте Семиряве. Может, мне все‑ таки походить к нему на сеансы психотерапии?

Выйдя из подъезда, я обнаружила, что у моей машины кто‑ то порезал шину на переднем колесе. Происходит это уже во второй раз. Именно когда я оставляю машину ненадолго около маминого подъезда. Видимо, кому‑ то в мамином доме очень не нравится моя красная Мазда, скромная и почти демократичная машина почти эконом‑ класса – с точки зрения, к примеру, средне‑ зажиточного немецкого бюргера. Думаю, тут дело не в классовой ненависти, а в конкретной неприязни ко мне.

Не успела я это подумать, как четко увидела кривоватую волосатую руку, быстро наносящую резаную рану моей милой Мазде. Вот это да! А я еще думала, зачем мне мой неожиданный дар! Доказать, правда, я таким образом ничего не докажу, но сама обидчика найду. На волосатой руке, темной от какой‑ то копоти, я четко видела значок татуировки, похожий на индуистский знак – прерывающийся круг, а в нем две пересеченные параллельные линии. Еще, кажется, это похоже на фирменный знак какой‑ то автомобильной марки… В общем, ни с чем другим не спутать. Знак явно не тюремный, не воровской. И, кажется, я его видела когда‑ то…

Я обернулась. Видно никого не было. Но, уже зная особенности своего «видения», я подозревала, что человек находится где‑ то поблизости. Я же не просто так чувствую и вижу, а лишь то, что чувствует и знает другой кто‑ то… Я оглядела окна.

На одном балконе, выходящем как раз в сторону подъезда, я увидела курящего мужика, явно нарочно отвернувшегося от меня и смотрящего в другую сторону. В сумерках мне было, конечно, не разглядеть никаких знаков на его руках, но…

Зато я увидела саму себя, в зимней одежде, с лыжами в руках, смеющуюся и очень довольную чем‑ то… Вот только чем? А! Тем, как плохо сейчас кому‑ то, как больно в душе, как хотелось этому кому‑ то быть сильным и нужным, а вовсе не отвергнутым, жалким и смешным, с замерзшим букетом ярко‑ розовых гвоздик, таких весенних, таких пушистых…

Да! Конечно! Павлик Сысоев! Неужели он не забыл?.. И стал совсем простым мужиком, в спущенных трениках, нечесаным, небритым… Но разве он живет в одном доме с моей мамой? Да, здесь живет и его мать, и он, возможно, развелся и вернулся к ней.

Неудачник… Я помню, мама как‑ то обмолвилась: «Павлик, бедный – просто неудачник. Все не заладилось в жизни. А началось все с тебя, как ты его промурыжила и бросила…» Да он мне никогда и не нравился, с его философствованиями, вечной неуверенностью в себе, враждебным миром, который всегда окружал Павлика. Кругом были враги, и он хотел найти себе боевую подругу, чтобы бороться с врагами, или, скорее, ловко прятаться от них, обводя их вокруг пальца…

Я помню Павлика, конечно! И даже смутно помню, как он пригласил меня на свидание и пришел заранее, чтобы я не смылась куда‑ то, караулил у подъезда. А я взяла лыжи и пошла в парк кататься, с удовольствием и совершенно одна. И что, теперь, через сто лет, резать мне колеса? В самый неподходящий момент. Хотя разве бывают подходящие моменты, чтобы обнаружить, что какой‑ то озлобленный недотепа отомстил таким образом твоей любимой машине?

– Паш! – я крикнула, не надеясь, что Павлик отважится посмотреть в мою сторону.

Он действительно вздрогнул, демонстративно стряхнул пепел, бросил сигаретку и, помедлив секунды две, забежал с балкона в квартиру, плотно прикрыв балконную дверь. И ладно. Не хочу я с ним разбираться. Стыдить его, что ли? Или заставлять менять мне колесо? Бесполезно. Не умеет Павлик менять колесо, у него отродясь не было машины. Все силы ушли на борьбу с внешним врагом. Какие уж тут машины!

Я хотела быстро поставить запаску, но вспомнила, что уже быстро ее поставила за пару дней до своей аварии, таинственным образом активизировавшей во мне гены бабы Веры Колдушиной… Так что ставить мне сейчас было нечего.

С сожалением кивнув своей пораненной Мазде, я подошла к подъезду и набрала на домофоне номер Пашиной квартиры.

– Да‑ да? – ответил он очень солидным голосом, каким говорят только самые отпетые неудачники, вкладывая в интонацию голоса всю неизрасходованную мужественность и представление о том, каким его должны видеть со стороны.

– Паш, тут я у подъезда машину свою оставлю, новую Мазду, красную, красивую. Постереги, чтобы никакой урод второго колеса не порезал, хорошо?

Я слышала тяжелое дыхание Паши в домофон и нажала кнопку сброса. Такая бесценная жизнь досталась именно Паше, слабому, неспособному мальчику. А брат Паши, погодок Валечка, умный и смешливый, погиб во втором классе по нелепой случайности, упал с того самого балкона, на котором сейчас Паша так меня ненавидел. И Паша не смог прожить ни за Валечку, ни за самого себя.

Глава 7

Задумавшись, я быстро шла по улице. И не сразу поняла, что запаха свежеиспеченной булочки, который уже некоторое время не давал мне спокойно идти – я все смотрела, где же булочная с горячим хлебом, – на самом деле не существует. То есть он существует в воображении маленького мальчика, чем‑ то напомнившего мне бедного Валечку, о котором я только что думала.

Вполне прилично одетый мальчик шел один, со спортивной сумкой и мечтал о горячей булке. Как бы мне хотелось побыть сейчас настоящей феей, купить в каком‑ нибудь ларьке булочку и дать ему. Хотя не исключаю, что купить хлеб он и сам бы мог. Если его отпускают одного, то и денег, вероятно, дают. А хочет он есть, как нормальный и обычный ребенок. Я всегда хотела есть в детстве. Обедала – и через полчаса снова могла бы съесть булочку с изюмом или корицей… Я, кажется, тоже голодная, мама же мне так и не дала поковырять варенье. Последний раз я ела, точнее, пила пустой кофе на радио.

– Ты не знаешь, здесь нет поблизости пекарни или булочной? – спросила я мальчика.

Он, чуть помедлив, ответил:

– Нет. Не знаю.

Мальчик даже приостановился, внимательно посмотрел на меня, потом решительно пошел дальше.

– А какого‑ нибудь кафе, где можно съесть булочку? – сама не знаю, почему я спрашивала это у маленького мальчика. Дети сейчас научены телевизором. Любимые народом артисты снимаются в социальных клипах, объясняя не додумавшимся до этого своим умом родителям, что детей нужно учить не верить чужим людям и не вступать с ними в разговор.

Мамин район я и сама знала достаточно хорошо, хотя сейчас в самых неожиданных и привычных местах появляются кафе, платные поликлиники, салоны красоты.

Скажем, на бульваре напротив маминого дома, там, где когда‑ то был классический советский овощной магазин, темный, с вечно грязным полом, вонючим задним двором, который я старалась обходить стороной – из‑ за удушающей, прилипчивой вони и нагло шныряющих крыс, сейчас открылась дорогая, сверкающая синим перламутром и хромом поликлиника.

А в бывшем моем доме, из которого я недавно уехала, прожив там пятнадцать лет, в подвале, где тоже раньше жили толстые наглые крысы, вероятно родственницы бульварных, бегавшие по стенкам нашего мусоропровода, теперь расположилось агитационное бюро проправительственной партии. Можно зайти в чистое, приятное помещение, проконсультироваться по любому интересующему тебя юридическому вопросу и заручиться поддержкой влиятельной партии. Просто так, ни за что. За укрепление, укоренение новой, пока не очень понятной мне лично власти.

Мальчик, услышав мой вопрос, кивнул, но не мне, а как будто кому‑ то другому.

– Ты что? – Я видела, конечно, что он остерегается со мной говорить, но не хотела этого оставлять.

– Нам так на ОБЖ и говорили. Как раз в понедельник учительница рассказывала.

– ОБЖ – это…? – спросила я, надеясь, что, объяснив мне очевидное, мальчик должен почувствовать легкое превосходство и успокоиться. – Что это такое? Занятия какие‑ то?

– Обеспечение безопасности жизнедеятельности! – четко выговорил мальчик. Я увидела, как смешно и трогательно растут у него передние зубы, перегоняя друг друга, и оба первых зуба еще не выросли до конца.

– Урок такой?

– Да, – ответил мне мальчик и остановился. – И если ко мне подойдут на улице, я не должен разговаривать. И если пригласят пообедать или купить игрушку, гейм‑ бой, например, я не должен идти никуда. Я только один в классе хожу без взрослых. Остальные – с бабушками и нянями.

– Правда?

Мне очень понравился мальчик. Я уже некоторое время назад поняла, что мне никуда не деться от материнского инстинкта, и везде, где есть дети, я с удовольствием с ними общаюсь. Хотя бы так…

– Правда. Потому что я ответственный.

– А как тебя зовут?

– Это нельзя отвечать, – серьезно объяснил мне мальчик.

– Понятно. А я Лика. Я работаю в журнале и на радио, ты можешь меня услышать…

– Вы точно не воруете детей? – спросил мальчик.

– Точно, – я изо всех сил постаралась ответить так, чтобы мальчик мне поверил.

– Вот и они всегда так говорят, что они не бандиты…

Я достала свое журналистское удостоверение.

– Вот, веришь?

– А вы меня в машину не будете сажать? И увозить?

– Нет, у моей машины дядя Паша проколол колесо.

– За что? – поинтересовался мальчик.

– За то, что я когда‑ то смеялась над ним.

Мальчик немного подумал:

– Да, за это можно проколоть колесо.

Я вздохнула – что ж, даже ребенок согласен, что я когда‑ то была неправа, посмеявшись над слабым Павликом.

– Ты куда сейчас идешь? – Я улыбнулась мальчику. – И как тебя все‑ таки зовут?

– Зовут Женя… – Он тоже вздохнул. – Евгений Апухтин. Я иду домой. Но я специально иду долгой дорогой…

– Почему?

– Потому что у нас в подъезде свет не горит. – Мальчик быстро взглянул на меня. – Я не боюсь! Но просто…

– А хочешь, мы пойдем куда‑ нибудь с тобой поедим? Я хочу есть, а есть одна не люблю…

Я немного лукавила – есть одна я привыкла. Но мне очень не хотелось возвращаться сейчас домой и сидеть там одной, глядя на погибшую строманту. И еще я понимала, что поступаю несколько странно и неправильно с точки зрения ОБЖ – обеспечения безопасности жизнедеятельности, чужих детей в особенности, – не уверена, что родители Евгения Апухтина меня похвалят за это…

– А тебя дома кто‑ то ждет?

– Нет, – опять вздохнул Женя. – Мои родители уехали кататься на лыжах в горы, а я ночую сейчас у соседей. Но я только вечером к ним прихожу, когда диван раскладывают…

Я удивилась – куда же в апреле нужно поехать, чтобы покататься на лыжах, есть, конечно, такие места на земле, где‑ то очень далеко…

В ближайшем встретившемся нам ресторане Женя заказал себе большую тарелку спагетти (я настоятельно просила его не скромничать), а сама я так зримо видела перед собой большой нежный кусок телятины, как будто его представлял кто‑ то другой, а не я… Я даже подумала, не Женя ли мечтает впиться зубами в сочное мясо, и спросила его: – А мяса не хочешь? Жареного, с соусом каким‑ нибудь…

Женя вздрогнул:

– Я не ем мяса.

– Совсем?

Он с ужасом помотал головой, но я могла бы не спрашивать. Я уже чувствовала это ужасное отвращение, видела перед собой кошмарную разодранную плоть, с жилами, кровью, грязную, с прилипшими короткими толстыми волосками, чувствовала тошнотворный запах тления…

Я помахала рукой официанту, чтобы он вернулся:

– Не надо мяса. Мне… лепешку какую‑ нибудь принесите…

– С сыром? – вежливо улыбнулся официант.

Я подозрительно посмотрела на Женю. Он невозмутимо продолжал разглядывать потолок, с которого спускались прозрачные светильники на длинных шнурах. Никакой ужасающей картины у меня внутри не возникло – ни густого запаха сыроварни, ни падающих в сычужную закваску мелких животных, водящихся в хозяйстве, ни хруста, с которым они прокручиваются вместе с будущим сыром в большом автоматизированном чане…

– Да, с сыром. И… салат.

– Без лука! – тут же встрял мальчик, и я прямо отшатнулась от как будто ударившего мне в нос сильного, невыносимо противного запаха лукового перегара. Ну да, если лучком заедать водочку…

– Дядя Сережа любит лук? – негромко спросила я Женю.

– Любит, – спокойно ответил мальчик, по‑ детски ничуть не удивившись моей догадке. Ведь если это знает он, почему бы этого не знать и мне? – А я ненавижу.

– Я уже поняла…

– Вы все понимаете сразу, да? – уточнил тем не менее Женя. – Как моя бабушка. Только она не в Москве живет. До нее триста шестьдесят километров надо ехать. Меня на каникулы к ней отвезут.

– А… бабушка все понимает? – осторожно спросила я.

– Да, – кивнул Женя. – Когда я прошлым летом залез в шкаф, чтобы посмотреть, как включается балерина в бутылке, она там вертится… и случайно дверца отвалилась у шкафчика, бабушка сразу поняла, что я просто хотел балерину посмотреть.

– Понятно.

Жаль, а я‑ то уж было подумала, что с бабушкой Жени Апухтина можно поговорить на тему моих странных и не всегда приятных ви´ дений.

Я проводила мальчика домой. Зайдя в полутемный подъезд, я ощутила весь страх ребенка. Мне сразу стало понятно, что под лестницей в темноте сидит сейчас с ножом… нет, с пистолетом… нет, с ножом и пистолетом! – жуткий, чёрный дядька, с рожей, заросшей толстой щетиной… И ждёт нас… А в углу, в самом темном углу, за дядькой – там вообще что‑ то такое страшное, что не поддается описанию… То ли отрезанные руки, то ли нарезанные на кусочки чьи‑ то ноги, то ли целый мешок вырванных глаз… – Женя! – невольно вскрикнула я.

– Что? – вздрогнул мальчик.

– Нет, нет, ничего, давай быстрее пройдем… Хотя… Погоди‑ ка…

Я остановилась на второй ступеньке и увидела, как мученически исказилось лицо мальчика. Конечно, ведь останавливаться нельзя! Надо быстрее выйти на свет, пока дядька не выскочил из темноты на нас, не накинул веревку… Я чуть было вместе с Женей не побежала на площадку первого этажа, но заставила взять себя в руки.