- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

Лекция на тему СЦЕПНЫЕ УСТРОЙСТВА АВТОПОЕЗДОВ. ПРИЦЕПНОЙ СОСТАВ.

Лекция на тему " СЦЕПНЫЕ УСТРОЙСТВА АВТОПОЕЗДОВ. ПРИЦЕПНОЙ СОСТАВ. "

Сцепные устройства автопоездов предназначены для соединения автомобиля-тягача с прицепным составом, передачи тягового усилия, а у седельно-сцепного устройства и для передачи значительной вертикальной нагрузки от полуприцепа на тягач.

Общие требования к сцепным устройствам:

– высокая надежность;

– обеспечение соответствующей типу устройств гибкости автопоезда;

– возможность быстрой и безопасной сцепки и расцепки;

– амортизация нагрузок в сцепном устройстве при движении автопоезда;

– уменьшение этих нагрузок и придание им благоприятного характера.

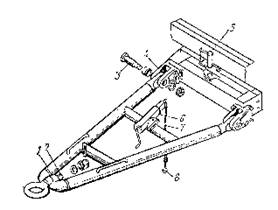

Сцепное устройство прицепа изображено на рисунке 3. 1. и имеет треугольную форму с разнесенными шарнирами для перемещения конца дышла с петлей в вертикальной плоскости. Для фиксации дышла в положении для движения по прямой устроен стопор, а для удержания в горизонтальном положении – лебедочный механизм с тросом, оборудованным крюком.

Рис. 3. 1. Сцепное устройство прицепа: 1 – дышло; 2 – сцепная петля; 3 – палец; 4 – кронштейн; 5 – стопор; 6 – механизм лебедки; 7 – трос; 8 – крюк

1. Тягово-сцепные устройства состоят из разьемно-сцепного, амортизационно-поглощающего механизмов и деталей крепления.

По международному стандарту ISО 1102-75 тягово-сцепное устройство шкворневого типа должно обеспечивать в вертикальной плоскости угол гибкости не менее ±20°, в горизонтальной – не менее ±75°, вокруг продольной оси сцепного устройства – не менее ±25°.

Основным классификационным признаком тягово-сцепных устройств является конструкция основной сопрягаемой пары. Различают:

– крюковые – пара крюк-петля;

– шкворневые – пара шкворень-петля;

– шаровые – пара шар-петля.

Дополнительный признак – тип упругого элемента амортизационно-поглощающего механизма:

– витые цилиндрические пружины;

– кольцевые пружины;

– резиновые элементы.

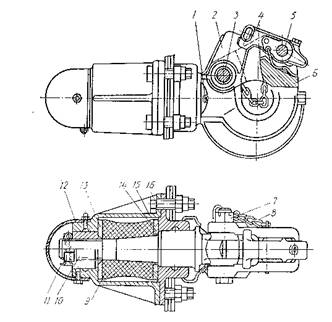

Наиболее распространены в нашей стране крюковые устройства с упругим резиновым элементом, изображенным на рисунке 3. 2.

Рис. 3. 2. Тягово-сцепное устройство автомобиля тягача КамАЗ-5320: 1 – масленка; 2 – крюк; 3 – ось защелки крюка; 4 – собачка защелки; 5 – ось собачки; 6 – защелка; 7 – гайка; 8 – цепочка шплинта; 9 – упругий элемент; 10 – гайка крюка; 11 – шплинт; 12 – защитный кожух; 13, 14 – шайбы; 15 – корпус; 16 – крышка корпуса

Защелка, стопорящаяся собачкой, препятствует самоотпиранию крюка, а резиновый элемент предварительно сжат и имеет нелинейную характеристику, поэтому его жесткость когда автопоезд трогается с места относительно невелика, а при движении возрастает, т. е. оптимизирует нагрузку при работе крюка.

Недостатком крюковых устройств является быстрый износ зева крюка, что приводит к его поломке и появлению поперечных колебаний автопоезда.

Шкворневые полуавтоматические тягово-сцепные устройства при снижении гибкости автопоезда значительно упрощают и делают безопасной процесс сцепки и расцепки автопоезда, обеспечивают беззазорную сцепку или очень малый зазор. При вхождении петли прицепа в вилку шкворень автоматически опускается, фиксируя сцепку (петля приподнимает шкворень и спускает затвор). Шкворень фиксируется предохранителем.

Размеры тяговых крюков стандартизованы: пять типоразмеров в зависимости от полной массы буксируемого прицепа (не более):

0 – 3 000 кг,

1 – 8 000 кг,

2 – 17 000 кг,

3 – 30 000 кг,

4 – 80 000 кг.

Тяговые крюки и сцепные петли отковывают из сталей 40, 45 и др. Твердости сопрягаемых поверхностей: у тягового крюка не менее 45 HRCЭ, а у петли 35 HRCЭ.

Диаметр шкворня и отверстия сцепной петли – 50 мм.

2. Седельно-сцепные устройства состоят из разъемно-сцепного механизма, обеспечивающего гибкость автопоезда и деталей крепления.

Основной классификационный признак седельно-сцепных устройств –конструкция сопряженной пары. Различают:

– шкворневые устройства;

– роликовые устройства.

Шкворневые устройства бывают:

– однозахватные;

– двухзахватные;

– автоматические;

– полуавтоматические;

– не обеспечивающие устранение зазора;

– обеспечивающие устранение зазора с ручной или автоматической его регулировкой.

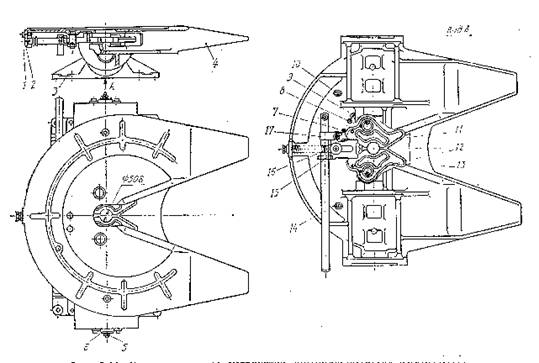

Наиболее широко распространено двухзахватное, полуавтоматическое, без устранения зазора седельно-сцепное устройство, показанное на рис. 3. 3.

На подрамнике тягача закреплены два кронштейна, в проушины которых с резинометаллическими втулками входят две оси седла. Втулки обеспечивают амортизацию и поворот седла в поперечном направлении до 3°. Поворот седла в продольной плоскости свободен.

Два захвата установлены на осях и фиксируются запорным кулаком со штоком и пружиной, защелкой с пружиной, а также предохранительной планкой.

Горизонтальная гибкость автопоезда обеспечивается возможностью поворота шкворня в захватах.

Рис. 3. 3. Седельно-сцепное устройство автомобиля-тягача. КамАЗ-5410: 1 – ось предохранительной планки; 2 – предохранительная планка; 3 – кронштейн; 4 – седло; 5, 9, 10 – масленки; 6 – ось шарнира; 7, 16 – пружины; 8 – ось захвата; 11, 13 – захваты; 12 – шплинт; 14 – рычаг; 15 – запорный кулак; 17 – защелка.

Горизонтальная гибкость автопоезда обеспечивается возможностью поворота шкворня в захватах.

При сцепке шкворень, после входа в захваты, закрывает их, а кулак, войдя в пазы захватов, фиксирует соединение.

При расцепке необходимо вывести кулак из пазов захватов, которые свободно раскрываются и " выпускают" шкворень.

За рубежом широко распространены однозахватные седельно-сцепные устройства с косой прорезью на захвате для удержания шкворня. Захват поворачивается на оси и в закрытом положении фиксируется от поворота запорным кулаком.

Расчет тягово-сцепного прибора сводят к расчету тяговых крюков и вилок.

Диаметр тягового стержня рассчитывают, исходя из максимальных нагрузок (вес автомобиля) и допустимых напряжений, рог тягового крюка, имеющий форму кривого бруса, рассчитывают по напряжениям в наиболее опасном сечении (несколько ниже зева крюка), возникающими при действии изгибающего момента и растяжения.

При работе седельно-сцепного устройства возникают силы, направленные на смятие опорной площади под замок (поверхность захвата, взаимодействующей с запорным кулаком). Другой расчет – на срез пальцев (осей) захватов. Расчеты подробно излагаются во втором учебном вопросе.

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|