- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

Песчаные и супесчаные почвы требуют полива в засушливую погоду, в них много почвенного воздуха. Суглинистые и глинистые почвы быстро заболачиваются, в них мало почвенного воздуха

15. 02. 22. География 8- А Тема: Образование почв и их разнообразие на территории России. https: //www. youtube. com/watch? v=B3gqqcFuLz0

Классная работа (1. Изучить предложенный конспект, выполнить конспект с опорой на красный цвет; 3. из видео урока и конспекта написать последовательно горизонты и как они образуются; 4. Перечислите последовательно названия почв России)) Домашняя работа (1. Прочитать параграф 31, из документа перенести таблицу в тетрадь)

Цели урока: - Сформировать знания о почвах; - Показать вклад В. В. Докучаева в создании почвоведения; - Познакомить с новыми терминами “почва”, “почвенный профиль”, “механический состав”, “структура почвы”; - Продолжить учить работать с картой, таблицами, схемами.

Ход урока

Почва — природное тело, формирующееся в результате преобразования поверхностных слоёв суши Земли при совместном воздействии факторов почвообразования. Почва – это верхний, рыхлый, плодородный слой земли.

Первым исследователем почв в России был М. В. Ломоносов. В 1763 году вышел его знаменитый трактат «О слоях земных», где он ставил вопрос: «Что есть почва? » - и отвечал: «Сие не первообразная и не первозданная материя, а тело из горных скал, ветром и натуральным царством животных и растений образованное».

Самое важное заключается в том, что М. В. Ломоносов первым поставил вопрос о происхождении почвы и сделал вывод, что почва «... происхождения не минерального, а из двух прочих царств натуры, животного и растительного».

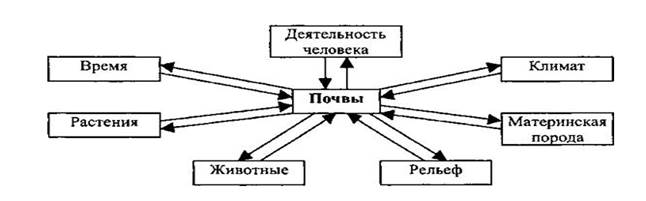

В 1875 году В. В. Докучаеву было поручено составить почвенную карту и дать описание русского чернозема. Материалов накопилось много, и надо было свести массу разнородных сведений в единую систему. Значит, нужна классификация. Докучаев проделал титаническую работу. Он научно объяснил историю происхождения, возраст, строение и свойства чернозема, доказал, что почва - особое естественноисторическое тело, результат взаимодействия природных факторов: климата, материнской породы, растительности и животных, а также рельефа. Эти знания стали классическими и входят теперь во все учебники» «В. В. Докучаев - выдающийся русский ученый-почвовед, основатель научного почвоведения. Год выхода его книги «Русский чернозем» (1883) принято считать началом научного почвоведения Почва состоит из почвенных горизонтов, образующих почвенный профиль, характеризуется плодородием.

- Какие компоненты участвуют в процессе почвообразования? ( климат, рельеф, животные, растения, материнская порода, время, деятельность человека )

Велика роль микроорганизмов - бактерий, микроскопических водорослей, грибов, которые разрушают горные породы, изменяют их химический состав, выделяя в процессе жизнедеятельности кислоты и другие вещества, а также ускоряют реакции разложения органических остатков животных и растений на минеральные вещества. Разрыхлением животные способствуют проникновению в почву воздуха, влаги и лучшему её нагреванию. Дарвин считал, что почва есть результат деятельности животных, и рекомендовал называть её животным слоем. Им подсчитано, что каждый червь перерабатывает в течение года около 0, 5 га почвы, а количество их на площади в 1 га составляет в среднем 75 тысяч.

Конечный этап почвообразовательного процесса в течение длительного геологического времени (1см за 100 лет) характеризуется накоплением почвенного перегноя (гумуса), количество которого в почве определяет её плодородие. Известно, что все почвы можно разделить на две группы - плодородные и неплодородные. В России самыми плодородными почвами являются черноземы степей с содержанием гумуса 7-10 %. К неплодородным почвам относятся подзолистые почвы лесной зоны (содержание гумуса 2, 5-4 %). Название почве давали по цвету этого слоя (чернозем, бурозем, серозем). Докучаев ввел такие названия, как луговые почвы, солонцы и т. д. Важнейшим свойством почвы является плодородие. Оно обусловлено наличием в почвах органического вещества – гумуса или перегноя.

Структура почвы – способность почвенных частиц соединятся в относительно устойчивые комочки. Гумус и глинистые частицы склеивают почву в мелкие комочки, прочность которых увеличивается, если в почве есть кальций. Зернистые – черноземы, мелкокомковатые – подзолистые, бесструктурные – глинистые, песчаные.

Механический состав В зависимости от того, на какой горной породе образовалась почва, они могут быть глинистыми, суглинистыми, супесчаными, песчаными.

Песчаные и супесчаные почвы требуют полива в засушливую погоду, в них много почвенного воздуха. Суглинистые и глинистые почвы быстро заболачиваются, в них мало почвенного воздуха

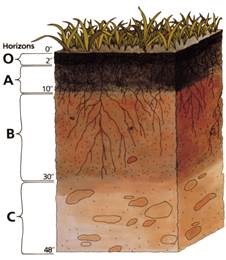

Почвенный профиль:

Почвенная толща неоднородна. В процессе образования почвы возникают почвенные горизонты.

Почвенная толща неоднородна. В процессе образования почвы возникают почвенные горизонты.

А0 – лесная подстилка, луговой войлок.

А1 – перегнойно-аккумулятивный (гумусовый) горизонт. Данный горизонт пронизан корнями. Много микроорганизмов, червей, насекомых, личинок. Происходит накопление органического вещества и накопление гумуса 0, 1…10-12 %.

А2 – элювиальный горизонт (вымывания) имеет цвет печной золы, название “подзолистый”.

В – горизонт вмывания. В этом горизонте корней мало. Он плотный, накапливаются оксиды железа и алюминия (красновато-бурый цвет), карбонаты (белесые пятна, пленки, прожилки), гипс, соли. Мощность 1-1, 5 м.

С – материнская порода, из которой образовалась почва. Нет гумуса, нет корней.

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|