- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

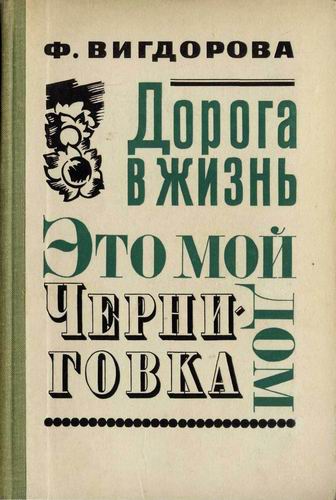

Фрида Абрамовна Вигдорова 1 страница

Фрида Абрамовна Вигдорова

Черниговка

Дорога в жизнь – 3

Фрида Абрамовна Вигдорова

Черниговка

Фрида Абрамовна Вигдорова (1915–1965)

Черниговка

I

– Галина Константиновна, вы спите?

Я открываю глаза. Значит, все, что я видела сейчас – акация под окном, яркая клумба посреди двора и на крыльце Сеня с Антоном на руках, – все это было во сне. Все это было когда‑ то, в той жизни, которой больше нет.

Поезд стоит, в стены теплушки хлещет дождь. Надо мной склонилась Настя.

– Вы спите? – повторяет она. – Егор заболел. Горячий весь и бредит.

Я сажусь. Просыпаться мне больно. Из тепла, из счастья попадаешь в темень нашего вагона, где нары в два этажа, а посредине печка‑ времянка.

Мы едем уже пять дней. Не столько едем, сколько стоим. Навстречу нам мчатся воинские составы, нас обгоняют санитарные поезда. Мы не едем – тащимся, еле ползем, а куда? Где остановимся?

– …горячий весь и бредит, – снова слышу я.

Значит, заболел. Вчера его знобило, он никак не мог согреться. Я укрыла его поверх одеяла своим пальто, я уговаривала себя, что ему попросту холодно: на дворе октябрь, печка дымит и остывает, едва перестаешь топить. Но сейчас, прикоснувшись губами к его горячему лбу, я понимаю: он болен. И, как когда‑ то Федя, он в забытьи что‑ то шепчет и шарит рукой по одеялу.

Дверь теплушки чуть приоткрыта. Дождь не дает пробиться рассвету, и ребята еще спят. Дремлет и женщина, которая подсела к нам ночью где‑ то возле Зимогор. На руках у нее годовалый младенец, к плечу приткнулась девочка лет семи.

Женщина открывает глаза:

– Что, захворал? Придется ссаживать, нечего заразу разводить.

Как жалобно звучал ее голос ночью:

– Возьмите нас! У меня двое, куда я с ними? Христом‑ богом молю, возьмите.

Где тут было размышлять? Шура Дмитриев помог ей взобраться, Лепко подхватил девочку, я приняла малыша. И вот сейчас она не говорит, а приказывает: «Придется ссаживать».

– Еще чего – ссаживать, – сквозь зубы ворчит Борщик.

– Это мы еще подумаем, кого ссаживать, – тут же откликается Шура.

Не спят или только что проснулись?

Настя светит мне электрическим фонариком, я приподнимаю на Егоре рубашку и смотрю, нет ли сыпи: сыпняка – вот чего я боюсь. Как будто ничего такого нет. Горло? Я даю Егору воды, он пьет жадно и, глотая, не морщится.

– Болит горло, Егорушка?

Он уже откинулся назад, лежит, закрыв глаза, и не отвечает.

– Горло, горло… – ворчит женщина. – Ссадить, и все.

Сегодня побудка тихая: уже все знают, что Егор заболел. Ребята молча заправляют постели, дежурные стараются не греметь посудой, и не слышно обычного: «Плесни‑ ка еще чайку». Наташа и Тоня бесшумно разносят хлеб, кружки с чаем – все как всегда, только очень тихо. Трудно поверить, что в вагоне сорок человек. Мы набиты здесь, как сельди в бочке, и, если бы не наша многолетняя жизнь бок о бок, трудно было бы нам. Остальные ребята в соседней теплушке с Лючией Ринальдовной и Славой Сизовым.

Дождь понемногу утихает, ребята прыгают из вагона в поле. Когда же и погулять, размяться, если не сейчас, пока стоим? И как иначе проветрить наше жилье? Лена обувает Антона, надевает ему пальто и шапку и, передав его кому‑ то наружу, сама соскакивает вниз. Повздыхав, покряхтев, поворчав сквозь зубы: «И колы ж це конец приде», покидает вагон Ступка. И только я остаюсь да еще наши новые спутники. Я сижу около Егора, и тревога душит меня, а до первой большой станции еще далеко, и никто не знает, когда мы двинемся: мы стоим посреди поля, и это может длиться и длиться – час, сутки, неделю…

Ребенок у женщины давно проснулся и кричит. Он маленький, хрупкий, а голова большая, и уши и рот тоже большие. Он кричит, закатываясь, и мотает головой, когда мать дает ему соску. Девочка слоняется по вагону, заглядывает под нары, приподнимает подушки. Она очень худа, глаза живые, быстрые, рот тонкий, в ниточку. У матери лицо каменное, скуластое. Верхние зубы выдаются вперед, губы бледные до синевы.

– Иди сюда, паршивка! – кричит она. – Вот измордую до смерти, тогда будешь знать! Не трожь, кому говорю?

Девочка возвращается и получает подзатыльник.

– Послушайте, – говорю я, – ну зачем вы так?

И тогда девочка, повернувшись ко мне, кричит:

– А вам какое дело?

– Что, съели? – говорит мать и ударяет девочку губам. – Замолчи, паршивка, всю душу из меня вымотала!

Не знаю, что кричит в этой женщине – тоска, горе, обида? Вижу только, что ей нечем дышать, даже заплакать она не в силах, не в силах услышать ни участия, ни утешения.

И вдруг…

– Воздух! Воздух! Эй вы, там! Из вагона! Черт бы вас всех побрал, из вагонов!

Что мне делать? Бежать к детям? Оставить Егора? Попытаться вынести его? Но тут в вагон врываются Сизов, Шура, Петя Лепко. Завернуть Егора в одеяло, вынести его, помочь женщине с ребенком – все это совершается мгновенно. Я спрыгиваю за ними, я не знаю, где Лена, где Тосик, все смешалось – и мои и какие‑ то совсем незнакомые, из соседних вагонов. Мы бежим, спотыкаясь и падая, соскальзываем по мокрой глине в овраг, я только вижу перед собою спеленатого, как кукла, Егора.

Грохот, столб земли, снова грохот и леденящий душу вой и чей‑ то крик… Сколько времени это продолжается? Минуту? Час?

…Где мои? Обсыпанные землей, грязные, перепуганные, но вот они все, все до одного. А Тоня? Слава богу, вот она. Наташа? Шура? Антона я держу на руках. Мы поднимаемся к поезду – оба наши вагона целы, а соседние три подряд разнесло в щепы.

И вдруг сквозь шум, сквозь оклики, тревожные и радостные, раздается вой – страшный, дикий, от которого падает сердце, – таким дурным голосом люди кричат только во сне.

На земле сидит женщина – та, что ночью попросилась к нам в теплушку. На коленях у нее девочка – голова запрокинута, руки повисли. Женщина воет:

– Тонечка, Тонечка, доченька моя ненаглядная! Тонеч‑ ка‑ а‑ а‑ а!.. – Кажется, она сейчас изойдет в этом крике. Лицо ее искажено, руки сжимают голову девочки, рот раскрыт: – То‑ о‑ онечка, То‑ о‑ онечка!..

Я отдаю Антона Лючии Ринальдовне, бегу обратно в овраг, за мной Настя и еще кто‑ то из девочек. В овраге мечутся люди, озираются, ищут:

– Нет, не он, нет, не мой…

Вот носилки с двумя детьми… Но и здесь над всем слышен безумный, нечеловеческий, нескончаемый вопль:

– То‑ о‑ онечка!..

Вот еще, еще носилки, но нигде нет того малыша – у него были большие ушки, большой рот и голова тоже большая на маленьком теле, – если бы найти его, если бы положить живого ей на руки…

– Галина Константиновна, вот… – Настя, став на колени, поднимает с земли ребенка.

Я не могу двинуться с места, ноги как свинцовые. Еще не вижу его лица, но знаю: мертвый.

Мы выбираемся из оврага и видим, как женщину ведут куда‑ то к первым вагонам. Она идет, вытянув руки вперед, как слепая, и девочки нет с нею больше. Как же она не хватилась мальчика? И, словно в ответ, мне слышится чей‑ то голос:

– Ума решилась…

Бегу к вагону. Скорее, скорее опять увидеть всех своих. Всех оглядеть, дотронуться, быть с ними рядом…

* * *

Мы ехали почти без остановок всю ночь и весь следующий день. В Зауральск прибыли к вечеру. Я вышла на станцию, надеясь отыскать врача.

Вокзал. Страшный вокзал. Сколько таких вокзалов прошло перед нами! Отбившиеся от родных, измученные, отчаявшиеся люди – на каждом лице черные следы разлуки, потеря. Вот женщина, на руках у нее спящий ребенок, у ног сидит девочка тоже совсем сонная – она то и дело роняет голову в колени матери. Но они с нею, ребята. А у той, ночной нашей спутницы… Вот старуха с замкнутым, тяжелым лицом. На ногах у нее сбитые башмаки – сколько верст она прошла, какие дороги у нее позади? И видно, покинула дом еще летом, на плечах легкое пальтишко. Я оцепенело гляжу на нее и, только заслышав зов: «Галина Константиновна! » – оборачиваюсь.

– Вот доктор!

Рядом с Настей стоит грузный старик в толстых круглых очках, в белом халате, натянутом поверх пальто. Не глядя на меня, тяжело дыша, он идет к поезду, взбирается в вагон и сразу направляется к нарам, где лежит Егор. Так же молча осматривает и выслушивает его, потом, укрыв, отрывисто говорит:

– Воспаление легких. Форма тяжелая. В больницу сдавать не рекомендую. Теснота. Необходимых лекарств нет. Неопытный обслуживающий персонал.

Потом он кладет на колени листок и привычно быстро пишет рецепты: один, другой.

– Это все есть в местной аптеке?

– Ничего этого, моя голубушка, в местной аптеке нет. И в больнице тоже нет.

Я хотела было спросить, зачем же он тогда выписывает. Но не спросила. Посмотрела на первый рецепт и прочла: сульфидин.

– Тяжелая форма, – повторил доктор и с тем же отсутствующим видом, с каким вошел в вагон, покинул нас, коротко кивнув на прощание.

Я села рядом с Егором. Он осунулся, в больших серых глазах болезненный блеск, руки беспокойно шарят по одеялу. Где же раздобыть сульфидин? Форма тяжелая, сказал доктор, да я и сама это вижу…

– Не отдавайте меня в больницу… – едва слышно говорит Егор. – Я не хочу… Мне потом вас не найти. Я вас потеряю, Федю потеряю. Я потеряюсь…

– Не отдам, – отвечаю я.

В дверную щель заглядывает Наташа Шереметьева.

– Галина Константиновна, подите! Подите скорей! Вот посмотрите, у этого мальчика, зовут Женя Авдеенко, у него есть сульфидин.

Передо мною мальчик лет четырнадцати – толстогубый, черноглазый, очень некрасивый и, видно, очень умный. В первую минуту мне кажется – какое знакомое лицо, – но тяжелая, оцепенелая моя мысль никак не может сосредоточиться, никак не может подсказать – когда я его видела, где?

Одной рукой Женя держит за руку девочку лет пяти, в другой у него небольшой чемодан, за спиной рюкзак.

– Их поезд разбомбило, почти никто не остался живой… И у него есть сульфидин. Он ехал, ехал, а потом их отцепили – и на все четыре стороны, куда хочешь. И у него много всяких лекарств, и сульфидин тоже есть.

Женя смущенно слушает Наташино повествование и, дождавшись, чтобы она остановилась перевести дух, говорит:

– Доктор когда вышел из вагона, девочки спросили про больного, а он ответил про сульфидин и сказал, что его тут ни за какие деньги не достать. А у меня аптечка с собой, там сульфидин и еще всякие лекарства.

– Какой заботливый, – говорит Наташа.

– Это… мама заботилась… Она… – с запинкой сказал мальчик.

– Галина Константиновна, давайте возьмем его к себе, его и девочку, а он пускай даст сульфидин! – перебивает Наташа.

Женино лицо заливает краска:

– Как тебе не стыдно! Пожалуйста, возьмите сульфидин, и это ничего не значит…

– Это значит, значит! – говорит Наташа.

– Это значит… – повторяю я машинально.

Женя ловко сбрасывает с плеч рюкзак, развязывает его и подаёт мне аккуратно завернутый пакетик.

– Мы с Таней ни разу не болели, так что и раскрыть не пришлось. Посмотрите, там всякие лекарства есть.

Я разворачиваю. О, по нынешним временам здесь огромное богатство: хинин, стрептоцид, глюкоза, а вот и сульфидин! Бывает же такая удача!

Я поднимаю глаза и встречаю доброжелательный, ласковый Женин взгляд. На Саню Жукова он похож, вот на кого!

– Большое тебе спасибо, ты так нас выручил!

– Я рад! – отвечает он просто.

– Взбирайся в вагон, поедешь с нами.

– Не могу.

– Почему?! – в один голос говорим мы с Наташей.

– Я не один. Вот Таня, и еще со мной двое. Сначала я шел с Таней. Потом мы познакомились в Дальногорске с Полей, и она пошла с нами. А перед Зауральском мы встретились с Лизой и тоже взяли ее с собой. Значит, нас четверо, а четверых вы взять не можете.

Мы стоим с Наташей и молча глядим друг на друга. «Неужели? – спрашивают Наташины глаза. – Неужели мы уедем, а они останутся? »

– Где они, твои друзья? Зови скорее, а то можем тронуться каждую минуту, – говорю я.

– Таня, ты постой тут, подержи мешок. – И, не дождавшись ответа, Женя бежит к вокзалу.

Таня испуганно смотрит ему вслед, губы ее дрожат.

– Ну что ты, что ты, глупая, он сейчас вернется. – Наташа берет Таню за руку. – Ну, смотри, вот он идет.

И верно, Женя возвращается, с ним две девочки и мальчик.

– Вот это Лиза Чадаева, – говорит он.

Предо мною рослая девочка лет пятнадцати, с большими серыми глазами и совсем недетской жесткой складкой у губ. На ней ватник и неуклюжие валенки с калошами. Другая, Поля, в аккуратно заштопанном пальтишке и варежках, но совсем стоптанных башмаках, с небольшим опрятным чемоданом. У нее острое личико, острый носик, бледные, тонкие губы.

– А я Миша Щеглов, – говорит мальчик, вихрастый, голубоглазый, – возьмите меня тоже! Я не из их компании, но вы меня возьмите.

– А ты чей? – спрашиваю я с недоумением.

– Мама умерла от сыпняка. А отец… у меня и похоронная есть. – И добавляет горячо, просительно и безнадежно: – Возьмите меня, уж я вас так прошу! Я слыхал, он девочек зовет, и тоже пришел. Одному мне пропадать!

И вдруг вагон, около которого мы стоим, вздрагивает. Сейчас тронемся!

Ни слова не говоря, Наташа подсаживает в вагон Таню, влезает сама и протягивает руки Лизе и Поле. Поезд медленно трогается.

– Скорее, скорее! Галина Константиновна, Женя!

Мы взбираемся в вагон, а рядом с вагоном идет Миша Щеглов, идет как завороженный, не глядя под ноги и не спуская глаз с меня.

– Влезай! – в один голос говорим мы с Наташей.

Миша, уцепившись за дверь, легко прыгает в вагон и тут же садится на пол, словно силы разом оставили его.

* * *

И снова стук колес, и снова ночь, еще один день и опять вечер. Мне нужно думать о том, что нас ждет. О том, как жить дальше. Но память малодушно возвращается к прошлому, к тому, что было еще так недавно, но стало далеким‑ далеким прошлым.

Всем домом мы собирались в Москву. Мы все говорили, думали, мечтали только о Москве. Когда за нами пришли машины, Лючия Ринальдовна сказала: «Присядем».

И мы сели, как велит обычай. Но только Лючия Ринальдовна и доктор Шеин сидели спокойно. На лицах ребят было такое жгучее нетерпение, что казалось, они сейчас не встанут, а взлетят, как воробьи.

И когда одна машина вдруг застряла посреди дороги, все кричали, что мы скорее дойдем до станции пешком. И если бы предложить им идти пешком до самой Москвы, они согласились бы не раздумывая. А потом были сутки в пути. И каждая одинокая труба уже казалась Москвой. И Борщик еще в Брянске сказал мне на ухо: «Я бачу Кремль», и чуть погодя: «А что больше – Москва чи Криничанск? »

А потом мы ходили по Москве, катались на эскалаторе, и Тосик громко хохотал от восторга, и Семен спускался и поднимался с ним по движущейся лестнице раз десять. В тот же день мы побывали в Зоопарке, и кто‑ то из маленьких крепко вцепился в меня, когда мы остановились у клетки со львами. Львы глядели на нас высокомерно и печально. Мы видели в тот день огромную черепаху, похожую на танк, и долго стояли у клетки с обезьянами, такими неугомонными, словно их завели и остановиться они уже никогда не смогут.

Мы вернулись на турбазу и уснули, едва опустив голову на подушку. Мы знали, что нас ожидает еще много‑ много таких дней – ярких, легких, счастливых. А назавтра было 22 июня. Вот и все.

Снова моя мысль натыкается на стену. Вот тогда и пришло ко мне то оцепенение, с которым я никак не могу совладать. Я делаю все, что надо. Когда Сеня ушел на фронт, я приняла дом. В начале октября нас эвакуировали на восток. И вот я везу ребят в город, где нет затемнения. В нашей жизни царит давно заведенный, нерушимый порядок, если можно говорить о порядке после таких дней, какие остались позади.

Но я знаю, что меня нет. Все, что я делаю, я делаю неосознанно, как автомат, не умея разорвать душевное оцепенение, охватившее меня с той минуты, когда ушел Семен. Трудно дышать, трудно думать, больно жить. У меня на руках восемьдесят ребят. Надо очнуться. Я знаю это. Но я не могу. Как быть с этой гнетущей тоской, с этим камнем на сердце?

Все ближе город, где нам придется осесть. Долго‑ долго мы ехали лесом и только на редких коротких остановках видели горы вдали. Потом горы стали приближаться, подошли к самому поезду, и кажется, вот‑ вот раздавят его. У самого окна проносятся тяжелые каменные глыбы. Ребята сидят притихшие. Ни шепота, ни звука – только хриплое дыхание Егора да стук колес. На руках у меня спит Антон, Лена сидит на полу, крепко прижавшись к моим коленям.

Куда мы едем? В какой богом забытый край? Не страх, не тревога – холод и безнадежность на дне души.

* * *

– Где тут украинцы? Украинский детдом? Товарищ Карабанова! Товарищ Карабанова!

Дверь открыта, и я вижу платформу, тускло освещенную движущимися фонарями.

– Ира! Ира Валюкевич! Вот они, сюда, скорее! Вы будете товарищ Карабанова? Давайте вашего малыша и командуйте ребятами, пускай выгружаются!

Все это говорит низким добрым голосом закутанная в платок женщина. Она бережно принимает Антона таким мягким, ловким движением, что он не просыпается.

Ребята действуют так, как было условлено: по левую сторону от дверей вагона выгружают ящики с продовольствием (тут хлопочет Ступка), по правую – чемоданы, рюкзаки, корзинки с личными пожитками каждого – здесь командует самый старший из ребят, Сизов. Нам помогают какие‑ то люди – все больше девушки и среди них одна, которую зовут Ира Валюкевич.

У вокзала ждут два грузовика и три телеги. На одну машину грузятся вещи, на другую – ребята, в две телеги мы сажаем малышей, на третьей – отдельно – закутанный в несколько одеял Егор. И пока все это происходит, над всем царит низкий добрый голос, я слышу его словно во сне:

– Мы вас разместим в педучилище, там большие комнаты, очень все удобно. Мы затопили баню. Хорошо с дороги вымыться, правда? И щей горячих поесть.

Баня… Горячие щи… Слова из далекого прошлого.

– Как зовут вашего маленького? Антон? Антон Семенович – полный тезка Макаренко? Вот это да! Крепок он у вас спать, смотрите – не шелохнулся, спит как в люльке. А вы, значит, жена Карабанова! Так вы же черниговка! Господи, та самая, которую Макаренко в «Поэме» называет черниговкой? Вот не думала, что встречу когда‑ нибудь!

Мы едем по улице, где горят редкие фонари. Окна домов светятся, ничем не затемненные. Город лежит в низине, словно в колыбели, горы обступают его со всех сторон, даже ночью видишь, как они громоздятся вокруг.

Баня… Горячая вода… Тепло, жара… Накрытые столы, пар над тарелками и щи, самые настоящие, правда без мяса, но с капустой, картошкой, луком. Ребята сидят за столом, хлебают щи, лица у всех румяные, глаза слипаются от усталости.

– Всюду, всюду люди, – приговаривает Лючия Ринальдовна. – Галя, да что вы так хмуро смотрите? Поглядите, как по‑ доброму встретили.

Верно. По‑ доброму. Подумали не только о том, где поселить ребят, – нас ждал просторный двухэтажный дом с кухней. Подыскали жилье для меня с Антоном и Леной: отвели комнату у местного учителя. Ступка поставил койку в спальне мальчиков, Лючия Ринальдовна пристроилась в каморке рядом с кухней.

Наспех постеленные кровати, и уже где‑ то в четвертом часу утра – спящая спальня, сраженные сном и усталостью ребята. Завтра начнется новая жизнь. Совсем новая, ничем не похожая на прежнюю нашу жизнь. Ну, вот и приехали… Вот и дома. Как всегда, прежде чем уйти к себе, прохожу по спальням. Тихое Настенькино лицо, светлая бедовая голова Наташи. Тоню Водолагину и во сне не отпускает что‑ то: губы сжаты плотно и брови нахмурены.

Вот мальчики. Мои – Петя Лепко, Тося Борщик – спят, словно в Черешенках: Петя свернулся клубком, Борщик разметался на кровати. А вот незнакомые еще, чужие – Женя, Миша. Тишина. Надо идти к себе. Кто‑ то трогает меня за плечо.

– Пойдемте, я провожу вас домой.

Я оборачиваюсь и вижу в полутьме лицо той девушки, которая встречала нас на вокзале.

– Меня зовут Ира, – говорит она и добавляет, помолчав: – Феликсовна…

И я слышу по голосу, что она улыбается.

Идем по темной, зги не видать, улице, сворачиваем за угол, и вот он, одноэтажный, окруженный забором домик. Ира Феликсовна стучит в окно, и, словно там только и ждали этого стука, звякает задвижка, скрипит ключ, и я вхожу в свое новое жилье.

Спокойной ночи, до завтра, Ира Феликсовна!

Не зажигая света, ощупью нахожу кровать, провожу рукой по лицам Лены и Тосика. На другой кровати Егор.

– Постелите на сундуке, вот вам одеяло, вот подушка, – слышу я голос хозяйки. – Где вы? Держите!

Я стелю и ложусь. Но почему же я не могу уснуть, после десятидневного пути, когда ноги не держат и голову клонит к подушке, почему я никак не усну?

* * *

Незнакомая комната – где же здесь выключатель? Привычный взгляд на окна – в порядке ли затемнение? Да ведь здесь его нет. Надо одеваться. Надо к ребятам, уже утро, хоть за окном еще стоит густая, черная темень. Надо идти а как я оставлю Антона? Как оставить Егора? Он спал беспокойно и трудно, а вот сейчас дышит полегче, и голова как будто не такая горячая.

Лена – надежный человек. На нее можно положиться. И первые дни мы как‑ нибудь перебьемся. Но ведь ей надо школу. И как ей справиться с малышом и с больным?

На кухне трещит огонь, хозяйка уже встала. Вчера я не разглядела ее. Она высокая, статная, вдоль спины – толстая черная коса.

– Рукомойник в сенях, – говорит она, обернувшись, – а завтракайте на кухне, кипяток уже есть, и картошка сейчас поспеет.

Нет, завтракать я сейчас не стану. Поскорее умыться – и к ребятам…

– Да что с ними станется, с вашими ребятами? Небось спят еще, – говорит хозяйка, хоть я ни слова не произнесла. – Садитесь, ешьте. Заварки нет, ну, а кипяток с утра дает бодрости.

Бодрости дает мне ледяная вода в рукомойнике. И, пообещав наведаться часа через два, я выхожу на улицу. В предутреннем скупом свете я различаю горы, окружающие Заозерск. Я вижу узкую улочку, и вон тот поворот, за которым стоит педучилище: домики маленькие, приземистые, только один двухэтажный высится за углом.

Я ускоряю шаг и почти наталкиваюсь на Наташу.

– Я к вам, дежурить к Егору, – объясняет она на ходу. – Мы так решили. Ирина Феликсовна сказала, что попозже будет врач! – Эти слова доносятся до меня уже издалека.

На улице пусто, где‑ то лает собака, где‑ то по булыжнику тарахтит телега. А окна нашего дома уже светятся. На кухне Лючия Ринальдовна, и от одного ее вида мне, как всегда, становится спокойнее. Кипит вода, варится каша, Женя Авдеенко подкладывает в печь дрова.

В вагоне, когда на мою долю оставалось только ждать думать, я была совсем беззащитной от мыслей. Тогда была одна только власть – власть памяти и одиночества. Может быть, сейчас все изменится? Может быть, некогда будет ни думать, ни вспоминать, ни бояться будущего? Потому что надо работать. Надо кормить, одевать, беречь. Надо.

* * *

Когда‑ то, давая пробный урок в третьем классе (я училась тогда в педтехникуме), я сказала детям:

– Меня зовут Галя. – И, увидев предостерегающий взгляд методиста, быстро поправилась: – …Константиновна.

После этого методист часто говорил мне голосом, полным упрека: «Галя… Константиновна». И теперь, глядя на Иру Васюкевич, я вспоминаю, как она представилась мне в первую ночь нашего знакомства: «Ира… Феликсовна». Ей минуло уже двадцать, но называть ее Ириной Феликсовной не было никакой возможности, она могла сойти за какую‑ нибудь из моих девочек постарше.

На новом месте ждал нас еще один учитель, звали его Петр Алексеевич. В районо мне сказали, что он в городе с тридцать четвертого года. Бывший ленинградец. Образованный человек. Но надо правду сказать – человек трудный и неуживчивый. В школе не поладил, в педучилище не поладил. Может, детдом как‑ нибудь с ним сговорится? Ценный человек. Знающий. Репетировать может по всем предметам – и по гуманитарным и по точным. Знает три языка. Вот занесла судьба такого в Заозерск, а постоянного дела никак не найдет: характер. Так попробуем, что ли?

Все это говорила мне своим низким добрым голосом заведующая Заозерским районо. Теперь я могла разглядеть ее: широкое, большелобое лицо в глубоких рябинах от оспы, чистые голубые глаза.

Когда Петр Алексеевич пришел к нам, мне сразу стало не по себе. Молча положив передо мною кипу каких‑ то документов, он сказал:

– Если вы считаете, что таким, как я, доверять нельзя, скажите прямо, и окончим этот разговор, не начиная.

– Послушайте, почему вы так говорите со мной? – спросила я.

Он был очень высок, очень худ. На узких плечах болтался пиджак, который, верно, был ему впору когда‑ то давно. Губы тонкие, бледные, я привыкла думать, что такие бывают у людей недобрых. Глаза глубоко запали и смотрели неприязненно и угрюмо.

– Видите ли, руководство, а особенно когда руководство, – женщины, всегда считает таких, как я, не заслуживающими доверия. Женщины всегда необыкновенно бдительны, и, должен признаться, я терпеть не могу, когда начальство женского пола. И не лучше ли сразу увидеть, что мы не сработаемся? А я, знаете ли, не пропаду: умею сапоги тачать, лапти плету… Столярничаю… Для этих дел особого политического доверия не требуется.

– Зачем вам плести лапти, если вы учитель?

– Ну, смотрите…

– Я думаю, мы прикрепим вас к старшим? А Ира… Ирина Феликсовна будет с младшими.

– Вы – начальство, начальству виднее… – сухо ответил он.

* * *

И еще мне поскорее надо было найти женщину, с которой я могла бы оставлять Антошу и Егора.

Егор все еще лежал. Температура упала, но он был очень слаб и даже сидеть в кровати не мог. До сих пор за Антоном и Егором приглядывала Валентина Степановна, наша хозяйка. Она не работала, целые дни проводила дома и сама, не дожидаясь просьбы, наведывалась к ребятам, разогревала им еду и кормила обоих, если не было ни Лены, ни меня. Но ведь полагаться на это трудно. У Валентины Степановны свое хозяйство, свои заботы; да и, как там ни говори, Антону нужна няня: человеку два года…

Столяровы тоже встретили нас по‑ доброму. Они потеснились и втроем – Иван Михайлович, Валентина Степановна и двенадцатилетняя дочка Вера – перешли в одну комнату (всего их было две), а есть нам разрешили на кухне, это был, пожалуй, самый теплый и самый обжитой угол в доме. Но в этой семье жила какая‑ то своя трудная забота, своя боль, кроме той, общей, что не оставляла всех. Их тревожила не только война, и у них не очень вольно дышалось. Ощущение это возникло у меня безотчетно, с самых первых дней. Вот Валентина Степановна что‑ нибудь весело рассказывает, а войдет Иван Михайлович – и лицо ее неуловимо меняется, и живость рассказа, прежде казавшаяся естественной и подкупающей, вдруг становится натянутой, неприятной. Но больше всего сказал мне взгляд Веры – тревожный, ждущий. Ее любили в семье, это ведь сразу видишь. Но ей было трудно – тут тоже не обманешься. Поэтому и мне было трудно с Валентиной Степановной – ни заговорить, ни попросить о чем‑ нибудь по хозяйству. Как‑ то неловко и боязно, будто идешь по топкому месту. Но помогла мне все же она, Валентина Степановна.

– Тут старушка есть… Ее сноха заедает, вот она и хочет уйти из дому. Она бы в няни пошла.

К вечеру эта старушка пришла к нам, да так у нас и осталась. Была она высокая, костистая. Низко, по самые брови, повязанный платок, сколотый булавкой под подбородком. Веки опущены, а когда она подняла их, глаза показались мне слепыми. Она была очень‑ очень старая. Разве она сможет и сготовить, и углядеть за мальчишкой? – подумала я. И вдруг она заговорила. Голос у нее был глуховатый, усталый.

– Не глядите, что мне семьдесят три года. У меня руки ловкие. Я и постираю, и приберу, и сготовлю. У меня сын на войну ушел, а сноха говорит: «Вы с нами за один стол не садитесь…» Он меня из села привез, сказал: «Живи с моими, хочу, чтоб все вместе были». Я с собой швейную машину привезла. А она говорит: «Вы с нами за один стол не садитесь…»

– Вот подлюга! – сказала Лена.

– Дать бы ей по уху, – слабым, но сердитым голосом отозвался Егор.

Но старуха словно не слышала.

– А она говорит: «Вы с нами за один стол не садись», – опять повторила она, словно прислушиваясь к себе, и в голосе ее даже горечи как будто не слышалось. – Ну, как решаешь? – спросила она, вскинув на меня блеклые, подернутые пленкой глаза.

Антоша стоял тут же и смотрел на нее своим внимательным, упорным взглядом, потом вдруг сел на низкую скамеечку возле ее колен и сказал:

– Бабушка…

Я поглядела на них и сказала:

– Оставайтесь у нас.

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|