- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В глубоком тылу у лахтарей

Мы снова, построившись, как полагалось, вышли в путь. Небольшая закуска и три‑ четыре часа сна подкрепили нас, и если бы не острая боль в плечах от лямки мешка и ремня винтовки и если бы не ноющая боль в ногах и бицепсах от движения, – все, казалось бы, шло так хорошо, как даже и не мечтали в штабе.

– Не забыл отмечать путь по карте? – спросил, обгоняя меня, адъютант, товарищ Суси.

– Нет, не забыл, товарищ Суси.

Тут только я понял вдруг, насколько труднее, чем нам, приходится нашим командирам.

Они должны проделывать точно такой же путь, какой проделываем мы; кроме того, на стоянках они должны заботиться о безопасности всего отряда, о каждом карауле, посылать разведку, намечать ей цели, выслушивать донесения, допрашивать пленных. Это работа нелегкая. И Суси сверх этого ведет все время дневник отряда. Как у него не замерзли пальцы во время писания, я не понимаю! Как он после разбирал эти каракули, начерченные в тетради на морозе?

Мы снова шли вперед, рассекая своей грудью морозный воздух.

– Эх, напрасно я петуха салом кормил! Какой кусочек загубил! – жалел Тойво.

– А для чего же ты его кормил?

– Как для чего? От сала петух голос теряет. Ну, я и дал ему... Пусть не будит до света. Так нет, все равно не петух – так приказ разбудил, – продолжал сетовать Тойво.

Повалил снег. Густой, липкий, мохнатый.

Мой взвод шел сейчас в середине отряда, но за густой стеной падавшего снега не было видно головных и арьергардных.

Мы шли вперед, пробираясь сквозь эту пелену.

Мы шли быстро. Опять мелькали палки, ноги, хрустел и шуршал уминаемый снег, и свистящее наше дыхание снова разрывало тишину.

Мы шли очень быстро – с грузом в двадцать кило, с грузом нескольких дней немыслимого нашего похода.

Я опять потерял Тойво из виду.

Он отставал. Выдыхался.

Опять пробежал мимо меня от хвоста отряда к его голове неутомимый Антикайнен.

Опять мы становились все разгоряченнее и разгоряченнее.

Опять капли пота стали стекать на лицо из‑ под шлема.

Мы шли, чорт дери, вперед! И мы заставляли итти за собой пленных лахтарей.

Им было итти легче – без винтовок, без патронов, без гранат и без запасов еды, как теперь ходят, когда сдают нормы на ГТО. Все они были лыжниками. Но, даже боясь ослушаться приказа, они стали все же роптать.

Один из них улучил секунду, когда мимо пробегал Антикайнен, и сказал:

– Ваше превосходительство, мы не можем так быстро итти, мы задыхаемся.

– Кто не сможет итти, тот не сможет и жить дальше! – крикнул, пробегая, товарищ Антикайнен, и он был прав: ведь ни одна собака не должна была знать о нашем движении, ни одна!

Мы шли вперед и вперед.

Передовые свернули вниз.

Мы покатились по откосу берега.

Один за другим скатывались на покрытую льдом и снегом реку. Мы пошли вперед по ней.

Капли пота, стекая со лба на глаза, мешали смотреть сквозь пелену валящегося снега.

Ремни натирали плечи.

Я пробовал несколько раз передвинуть их немного в сторону – не помогало, через минуту они снова соскальзывали обратно.

От пота рубаха стала совсем мокрой и плотно прилипла к телу.

Но мы шли все вперед, вперед... Все мои ощущения, все мои мысли, кажется, уходили в ноги.

– Ребята, нажимайте, скоро привал, – говорил я своему взводу. – Не подавайте вида пленным лахтарям, что вы устали, пусть почувствуют, как мы отличаемся от них. – Так подбадривал я своих ребят, и мне казалось, что ноги мои разбухают все время, превращаются в чурбаны, на которые вплотную, как резиновые, прилитые, насажены валенки.

И то, что эти чурбаны были мокры, было вполне понятно.

Рубахи наши тоже были мокры от пота. И пот проступал через рубахи на мех полушубков. И в самом деле, мех уже тоже был настолько мокр от пота, что отдельные капли, стекая, собирались на углах полушубка и, медленно сочась, падали прямо в валенок.

Если бы мне кто‑ нибудь рассказал об этом, я бы не поверил, но теперь дело было не в том, верить или не верить, а в том, чтобы итти вперед во что бы то ни стало. Вперед!

Я увидел, что немного отстаю, нажал, оттолкнулся палками и в мутнеющем сумраке наступающего зимнего вечера чуть не наскочил своими лыжами на лыжи впереди идущего. Я осмотрелся.

– Что с тобой, Аалто? – спросил я, запыхавшись.

У него не было балахона: балахон был разодран штыком, и, чтобы он не путался под ногами, Аалто его снял.

– Что с тобой, Аалто? – повторил я. – У тебя ведь полушубок покрыт льдом, ты совсем оледенел. Что с тобою?

– А ты посмотри, может, и сам ты не лучше! – буркнул под нос Аалто.

Я снял с левой, пораненной, руки варежку и стал ощупывать свой полушубок. Аалто был прав: мой полушубок был тоже покрыт ледяным покровом, хрустящей покрышкой.

Почти у всех ребят образовались на полушубках ледяные корки.

Пот, проходя через баранью кожу наружу, сразу остывал: его схватывал мороз.

Ледяная корка на полушубках – и пот, стекающий каплями, по мокрому меху! И то и другое сразу! И мы разгоряченной грудью вдыхали морозный воздух, рискуя с каждым глотком получить воспаление легких, и продолжали итти вперед в мокрых, обледенелых полушубках.

Мы шли по реке, и в сумерках наступающей ночи не было видно передовым товарищам, что местами, чорт знает откуда, вода выходила из‑ подо льда.

Передовики проскочили на лыжах эти зловредные места, и за ними весь отряд.

Кто хоть раз в жизни надевал на ноги лыжи, тот поймет, что это значило. Лыжа снизу быстро застывала, вода, попавшая на нее, замерзала и, прилипая, тормозила движение. К лыжам прилипал комками снег, и они уже никак не хотели итти ни вперед, ни назад. Легче итти по глубокому снегу пешком, чем на таких лыжах. И почти у всех нас лыжи въехали в воду.

Мы шли уже около пяти часов, и можно было бы сделать привал; теперь же совершенно необходимо было остановиться почистить лыжи.

Антикайнен скомандовал остановку.

Отряд остановился.

Мы направились к берегу.

Захрустел валежник, застучал топор, отыскивая сухостойное дерево.

Я стал утаптывать снег, чтобы очистить место для костра, и, оглянувшись на реку, увидел несколько стоящих без движения фигур. Они, опираясь грудью на палки, стояли молча, без признаков жизни, как замороженные статуи.

– Лейно, узнай, в чем дело!

Лейно устало пошел к ним.

Я увидел, как он стал толкать этих истуканов, стоявших на лыжах, как замерзшие снежные бабы. Оки зашевелились, пошли к берегу.

– Они спали стоя, – сказал Лейно. – Палки в грудь – и райские грезы. Спокойной ночи!

– Привал большой, – сказал, проходя мимо меня, Хейконен. – Привести себя в порядок и отдохнуть!

Большой привал – значит, можно развести ракотулет. Как нигде я не видал, чтобы пекли лепешки пекки‑ лейпа, точно так же я не знаю, чтобы где‑ нибудь, кроме дремучих лесов Финляндии, разбивали ракотулет.

Ракотулет устраивают так. Валят два больших бревна друг на друга. Предварительно на тех сторонах, которыми бревна соприкасаются друг с другом, топором делают глубокие засечки, своего рода бахрому. Их поджигают. Они горят медленно, сначала только тлеют, да и после нет такого яркого огня, какой бывает при обыкновенном костре. Но жар от ракотулета очень большой, за ним не нужно ухаживать все время, не надо каждую минуту подходить, подкладывать новые сучья, и сгорает он медленно. К тому же, когда разбивают ракотулет, разбивают всегда несколько штук параллельными рядами, так что получается нечто вроде строя огненных квадратов и между шеренгами ракотулетов бывает порядком жарко, даже в самую холодную ночь.

Ночь действительно была холодной. Не меньше 35°, по уверению Суси.

Большой привал.

Мы стали делать ракотулеты, набивать котелки снегом. Установили винтовки в козлы и стали очищать лыжи от налипших комьев снега.

Эта работа очень неприятная и кропотливая. Лыжи ведь близко к огню держать нельзя: если они разогреются, то, когда станешь на них, снег под ними начнет таять и налипать. Вот почему у нас, в Суоми и в Карелии, они стоят всегда в сенях.

Повозились уж мы с лыжами на этом привале!

Пот успел просохнуть. Но от огня обледенелые полушубки стали топорщиться, корежиться.

Я поднял руку, чтобы отломать нависавшую над ракотулетом ветку ели, и вдруг почувствовал, что в моей одежде что‑ то оборвалось, треснуло. И мне стало подымать руку очень легко. Я снял балахон. Обледенелый полушубок мой треснул, покорежившись на сгибе плеча. Рукав совершенно свободно теперь снимался отдельно от всего полушубка.

– Я придумал, что надо делать, чтобы полушубки впредь не леденели, – сказал комрот 2, Карьялайнен.

Он стал выворачивать свой полушубок наизнанку и, вывернув, надел на себя.

Такую же процедуру с полушубками проделал я и многие ребята, и мы ходили после мохнатые, как медведи.

Мой рукав не отваливался после от полушубка лишь благодаря балахону.

Ночь предстояла очень холодная.

Концы пальцев холодели даже в рукавицах.

Лежа в снегу, я посмотрел вверх и через тяжелые от снега мохнатые ветки увидел большие северные звезды, опрокинутый ковш Большой Медведицы и мысленно стал проводить линию к Полярной звезде. Я задремал.

Проснулся я от отчаянного жара – мне казалось, что правая сторона моего тела, обращенная к ракотулету, раскалена до‑ нельзя, левая же сторона погребена во льдах. Я повернулся на другой бок и продолжал спать.

Так крепко спать, я думаю, мне больше никогда не придется.

Один раз, когда я повернулся с боку на бок, я увидал, как Лейно быстро вскочил с постели, устроенной из свеженаломанных веток, и, быстро скинув полушубок, стал его уминать на снегу.

Он увидал мой полусонный, но, вероятно, очень удивленный взгляд и сказал:

– Спалил полушубок головнёй...

Продолжения разговора я не помню, потому что в ту же секунду заснул.

Снов не было. Опять спине стало очень холодно. И я проснулся оттого, что кто‑ то положил руку на мое натруженное плечо. Я с трудом разлепил веки. Надо мной, испугавшись, стоял товарищ Антикайиен. Он бережно – видимо стараясь не разбудить меня – переворачивал на другой бок – отдирал примерзшую к снегу полу моего полушубка... Я видел, как он подозвал часового и приказал ему каждые четверть часа переворачивать спящих с боку на бок.

– Чтобы не замерзали и не пригорали...

Так он заботился о нас, своих бойцах.

Конца их разговора я не слышал. И когда в другой раз я проснулся, открыл глаза, я увидал Тойво, укладывающегося у ракотулета. Он выглядел постаревшим на несколько лет и очень похудевшим.

– Опять, что ли, словил кого‑ нибудь в хвосте? – спросил неожиданно подошедший Антикайнен.

– Мое время еще не ушло, погоди, словлю еще десяток‑ другой! – попробовал отшутиться Тойво, но ему явно это не удавалось.

Он снова отстал от отряда и только что пришел.

– Товарищ начальник, – сказал он Антикайнену, – дозоры у нас слабо смотрят, меня никто по пути не остановил.

Командир пошел дальше осматривать стоянку и проверять бдительность дозорных. В своем опоздании Тойво мог найти и некоторую долю утешения.

Увидев разложенные костры, он вышел на берег, пошел к ним напрямик и таким образом не попал в воду; поэтому ему и не нужно было так возиться с лыжами, очищая их. Но к чести Тойво надо сказать, что это было последнее его отставание больше, чем на час.

Все остальные переходы он проделывал так, что только опытный глаз мог отличить в нем новичка.

Он проделал ускоренный курс подготовки в лыжники. Во что ему обошлась эта подготовка – говорили его лицо, напряженное, заострившееся, как у человека, долго болевшего, и его глаза, горевшие странным блеском.

По‑ настоящему я понял, во что обходился поход Тойво, лишь в Челке.

Отряду же обучение Тойво едва не стоило катастрофы при спуске перед Пененгой.

* * *

Было еще только четыре часа ночи, когда мы поднялись и вышли вперед. Снова вперед.

Было совсем темно.

Опять мы шли по реке.

Опять мой взвод шел посередине отряда.

Вначале итти всегда казалось невероятно трудно.

Ну, разве что заставишь себя сделать, и то через силу, шагов двести‑ триста.

Ныли мышцы на ногах, на руках, мышцы живота. Болели натертые плечи, разбухали ноги.

Стирались валенки.

Но через сто‑ двести шагов делалось уже вполне понятным, что можно пройти больше.

Мышечная боль растекалась, рассасывалась.

Морозный воздух, пронизывая все тело, бодрил.

Да, пройти можно было гораздо больше, чем двести шагов.

Пройти можно столько, сколько нужно, чтобы принести победу революции.

Мы шли вперед по реке, отталкиваясь палками, нагруженные, оставляя глубокий след в рыхлой целине.

Снегопад прекратился.

Ясная, морозная луна освещала наш утренний путь.

От света на снег ложилась полоса – лунная дорога, какая бывает на реках.

Передовики шли сейчас внимательнее.

Заметив талую воду, они взяли курс на берег.

За ними пошел весь отряд.

Мы прошли это место, снова спустились на лед и пошли по льду. Но на этот раз передовики прозевали и с размаху влетели в талую воду, скрытую снегом.

Отряд остановился. Мы вышли на берег.

– Остановки не будет! – скомандовал звонким своим голосом товарищ Антикайнен. – Они почистятся и догонят.

Таким образом мой взвод стал головным. Мы вышли на берег и уже больше не спускались на предательский лед реки. Мы шли вперед.

Луна закатилась.

Рассвет подступал к отряду из‑ за каждого беличьего дупла, волчьей норы. Мутно‑ молочный рассвет. Мы шли.

Скоро должна быть деревня Челка. После Челки наш путь лежал уже прямо в Реболы, где, по всей вероятности, находился штаб фронта. Пленные говорили, что там триста лахтарей.

– Матти, ты пойдешь со мной вперед в разведку и возьми с собой одного курсанта! – сказал Хейконен.

Я отобрал Лейно.

Мы идем вперед.

– Метрах в двухстах от деревни останови отряд и, если будут выстрелы, окружи деревню, чтобы никто не мог проскочить! – отдал приказ комроты товарищ Антикайнен.

Мы вышли вперед. Через пятнадцать минут хода мы были у самой деревни.

Деревня, как и большинство карельских деревень, расположена у воды и окружена низкорослыми, срубленными банями. Мы обошли деревню по задам. Ни над одной избой не развевался белый флаг. Из нескольких труб подымался уютный дымок.

Протяжно мычала корова.

Женщина вышла на крыльцо, постояла, сбежала с крыльца, перешла улицу и исчезла.

Несколько ребятишек возились на улице с огромной кудлатой собакой.

Никаких, даже отдаленных, признаков лахтарей не было видно. Деревню война, казалось, обошла.

– Да, здесь, конечно, тоже никто нас не ждет, – улыбнулся мне Хейконен. – Но мы все‑ таки здесь!

И для проверки мы выбрали самый крепкий, богатый на вид дом в деревне, где, конечно, остановились бы белые, и пошли к нему. Лыж снаружи не было видно. Все было попрежнему спокойно. Я постучал в дверь. Хриплый женский голос ответил мне по‑ фински:

– Войдите!

– Спасибо! – отвечал я. – Нас трое.

И мы вошли через сени в горницу.

Горница была чисто прибрана, половики разостланы на сияющем чистотой полу. Покрытый сверкающей клеенкой стол, образа в углу.

Мы предупредительно сняли шлемы: откинули капюшоны, так что шлемы остались в капюшонах. Рослый, упитанный, неповоротливый мужчина встал с кресла при нашем появлении.

– Здравствуйте! – сказал Хейконен.

Мужчина что‑ то промычал в ответ.

Из соседней комнаты, в которой была растоплена плита, раскрасневшись от жара, выскочила женщина лет тридцати пяти и затараторила:

– Здравствуйте! Это мой муж. Он глухой. Как хорошо, что вы пришли к нам! Вы давно из Финляндии?

– Позавчера! – глухо ответил Хейконен.

Я взглянул на него недоуменно. Он подмигнул и скривил угол рта мгновенной улыбкой.

– Разве здесь никого из наших нет?

– Нет, нет... – и женщина быстро перед глазами мужа задвигала пальцами. Так разговаривают с глухонемыми.

Он сделал к нам шага два навстречу, ухватил руку Хейконена, потом радостно стал пожимать мне руку, и живейшее удовольствие было написано на его заросшем кустами волос лице.

– Он принимает нас за финских офицеров, – успел шепнуть мне Хейконен в то время, как глухонемой кулак тряс руку Лейно.

– Дорогая хозяюшка, нам с дороги молочка бы выпить! – обратился к хозяйке Лейно.

Через полминуты мы уже сидели за столом, покрытым сияющей клеенкой. Перед каждым из нас возвышался кувшин с парным молоком. Приторный вкус молока и тепло горницы размаривали.

Хозяйка весело хлопотала у плиты в соседней комнатке, что‑ то спешно для нас стряпая.

– Пей в два горла, Лейно, нескоро еще дождешься такого угощенья, – обтирая губы, сказал Хейконен.

Лейно улыбнулся, хотел что‑ то ответить, но поперхнулся и закашлялся. Несколько капель молока грузно упали на клеенку.

Хозяин, наблюдавший всю нашу трапезу, с почтительным восторгом и радостной преданностью подскочил в одну секунду с полотенцем в руке и, предупредительно изогнувшись, быстро вытер с клеенки капли, оброненные мною и Хейконеном.

Финский офицер имел в этом доме, очевидно, право на почтительное уважение.

Желая, наверно, еще раз подчеркнуть свою преданность к нам и ненависть к советской власти, глухонемой подошел к комоду, покрытому кружевным ручником, выдвинул ящик, из ящика вытащил шкатулку, из шкатулки несколько совзнаков миллионного достоинства, выразительно плюнул на них, бросил на пол и стал изо всех сил топтать их.

– Погоди, я разделаюсь с ним! – прошептал мне на ухо Лейно и стал медленно вытаскивать из кармана ватных штанов бумажник.

На громкое шарканье мужа вышла из соседней горницы хозяйка, подобрала дензнаки и, бережно сложив их, взяла из рук мужа шкатулку, положила в нее дензнаки и вышла из комнаты, захватив шкатулку с собой.

Лейно тем временем вытащил бумажник из кармана и, разложив его на столе, вынул хранимую им с 1918 года финскую марку, – марку, выпущенную Советом народных уполномоченных Финляндии с лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! » – и подал эту марку кулаку.

Кулак, увидев финские буквы, не потрудился даже прочитать их внимательно. Он, как полоумный, запрыгал, поднес марку к своим губам, стал ее целовать. Было одновременно и смешно и противно.

– Матти, – обратился ко мне Хейконен. – Пойди, приведи отряд.

Я вышел и, надев лыжи, отправился к отряду, который, как условлено, должен был ждать результатов разведки вблизи от деревни. Дозорный наш окликнул меня.

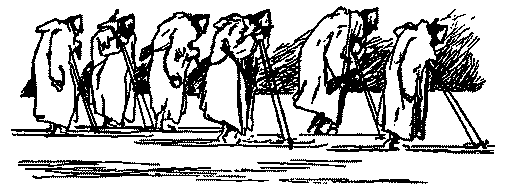

– Можно итти вперед! – ответил я ему на ходу и остановился, увидев картину, подобную которой я, надеюсь, до самой смерти своей не увижу больше.

Почти весь отряд спал, стоя на лыжах, уткнув палки в грудь, беспомощно опустив голову и руки.

У некоторых изо рта тянулась тонкая, замерзавшая в воздухе слюна.

Мерное сопенье вырывалось из утомленных грудей. Закрытые глаза, мерное дыхание, беспомощно повисшие плетьми руки самых здоровых парней, каких только мне пришлось встретить на своем веку, показывали уже почти невозможную степень утомления. Полное отсутствие разговоров и шуток говорило больше, чем самые подробные расспросы.

Даже Антикайнен с трудом удерживал себя от сна.

– Товарищ командир, деревня свободна, – отрапортовал я и пошел обратно.

Разбуженный отряд медленно пошел в деревню.

Когда я вошел в избу, Хейконен и Лейно аппетитно уплетали большую яичницу‑ глазунью.

Я присоединился к ним, но едва успел отправить в рот блестящий от масла, янтарный, поджаренный желток, в горницу вбежала девчонка лет двенадцати и бросилась прямо в кухню к хозяйке.

Несколько секунд за перегородкой был слышен приглушенный шопот.

Полногрудая хозяйка выпорхнула в нашу горницу, подбежала к оконцу и, взглянув в него, замерла. Затем медленно, побледнев, – жар от плиты быстро сошел с ее лица – подошла к глухонемому и дернула его за рукав. Она подвела его к окну.

Глухонемой замычал, и в этом мычании было что‑ то жуткое.

Я встал и взглянул в окно.

По улице продвигался наш отряд. У многих были откинуты капюшоны, и красные звезды сияли всей своей пятиконечной остротой. Глухой обернулся к нам и залопотал что‑ то весьма невразумительно. Его лопотание хозяйка перевела на чистый белый финский язык.

– Господа офицеры, в деревню вошли красные, мой муж предлагает вам спрятаться у нас под полом, пока они не уйдут, или дождаться ночи, чтобы спокойно уйти от красных бандитов.

– Я очень тронут, хозяюшка, вашим любезным предложением, – спокойно отвечал товарищ Хейконен, – но мне нечего бояться этих красных бандитов, тем более что сам я их начальник.

И с этими словами он высвободил свой шлем из капюшона и нахлобучил его на свою круглую светловолосую голову.

Глухонемой, увидев красноармейский шлем на голове того, кого он считал финским егерским офицером, издал протяжный вопль, вопль отчаяния, и, весь изменившись в лице, сразу рухнул в стоявшее рядом с ним кресло.

В этом кресле, все в том же положении, безучастный ко всему, что творилось в комнате, не издавая ни одного звука, глядя прямо перед собой неподвижными глазами, он оставался все время, что мы провели в деревне.

* * *

Наши караулы уже оцепили деревню, никто не мог из нее выйти без нашего ведома и раньше нас.

Товарищ Суси, доедая яичницу, записывал что‑ то в походный дневник отряда.

Его мучила мысль, что он не мог до сих пор переслать штабу руководства, товарищам Ровио и Инно, ни одного донесения, и в штабе могли подумать, что отряд уже погиб, взят в плен, расстрелян или что отряд где‑ нибудь застрял.

Суси также думал о том, что отряд не получает никаких известий из внешнего мира, да и получить их совершенно невозможно.

Сейчас, может быть, снова объявила войну Польша или японцы пошли через буферную Дальневосточную республику на Страну советов, а мы здесь ничего этого и не знаем...

– Матти, – обратился ко мне Суси, – сколько километров пути ты отметил на карте в эти сутки?

– Шестьдесят пять, товарищ адъютант, по линии полета птицы.

– Ты забыл наши отступления по этой линии, извилистое русло реки, наши выходы на берег.

– Тогда около ста, товарищ Суси.

Солнце сияло во‑ всю, снежные искорки золотились на улице, переливались всеми цветами радуги и задорно хрустели.

Было великолепное зимнее утро. В комнату быстро вошел Антикайнен. Он не взглянул на нас и не заметил даже нашего присутствия.

Не раздеваясь, казалось, в полном изнеможении, он рухнул на хозяйскую кровать. Рука его свесилась с постели.

Суси, также не заметив появления Антикайнена, продолжал делать записи в своем дневнике. Услышав скрипение пера, Антикайнен тихонько приоткрыл глаза и только теперь заметил нас. Тогда он стал шарить рукою по постели и, сделав вид, что он что‑ то искал здесь, медленно поднялся и как бы про себя произнес:

– Нет, не то.

И уже стоял перед нами, снова подтянутый, подобранный, боевым командиром.

Видимо, даже и перед друзьями стеснялся он показать свою усталость. Таким уж был он.

* * *

Был большой пятичасовой привал.

В начале первого мы должны были снова выйти в поход – уже в районы, где был неприятельский центр. Ребята спали вповалку на полу в избах. Лишь некоторые счастливцы имели силу добраться до полатей или сделать себе подстилку.

Блаженное выражение полного отдыха блуждало на лицах многих, другие спали сосредоточенно. Тойво с одним курсантом забрался на мягкую постель кулачки и спал, не помня себя.

Перед тем, как улечься спать на соломе на полу, я подошел и взглянул на лежавшего на краю постели Тойво.

Он глубоко дышал, и руки его сгибались, и ноги его сгибались и распрямлялись, пружиня, подобно тому, как это бывает при лыжном беге. Лицо его было сосредоточенно, ровное дыхание вырывалось из его груди. Мышцы рук и ног мерно, в такт сокращались и расслаблялись.

Было ясно, что Тойво шел на лыжах и во сне.

Двигая руками и ногами, он задевал своего соседа по постели. Но тот спал так крепко, что, казалось, ничто не в состоянии было разбудить его.

В тот же день, в начале второго, мы снова вышли в путь – вперед на Реболы.

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|