- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

Предметный указатель

| Через годы, через расстоянья… |

| Все люди, как книги, и мы их читаем, Кого-то за месяц, кого-то за два... Кого-то, спустя лишь года понимаем, Кого-то прочесть не дано никогда... Автор неизвестен |

Через годы, через расстоянья… [Текст]: дайджест; Вып. 1 / сост. Т. А. Верёвкина,

Н. Н. Рогова, О. А. Хлебникова. – Мелеуз, 2014. – 36 с.: ил.; [28] фот.

К читателю

К читателю

История любой страны складывается из судеб людей: простых и сложных, прожитых в военное или в мирное время, героических и будничных…

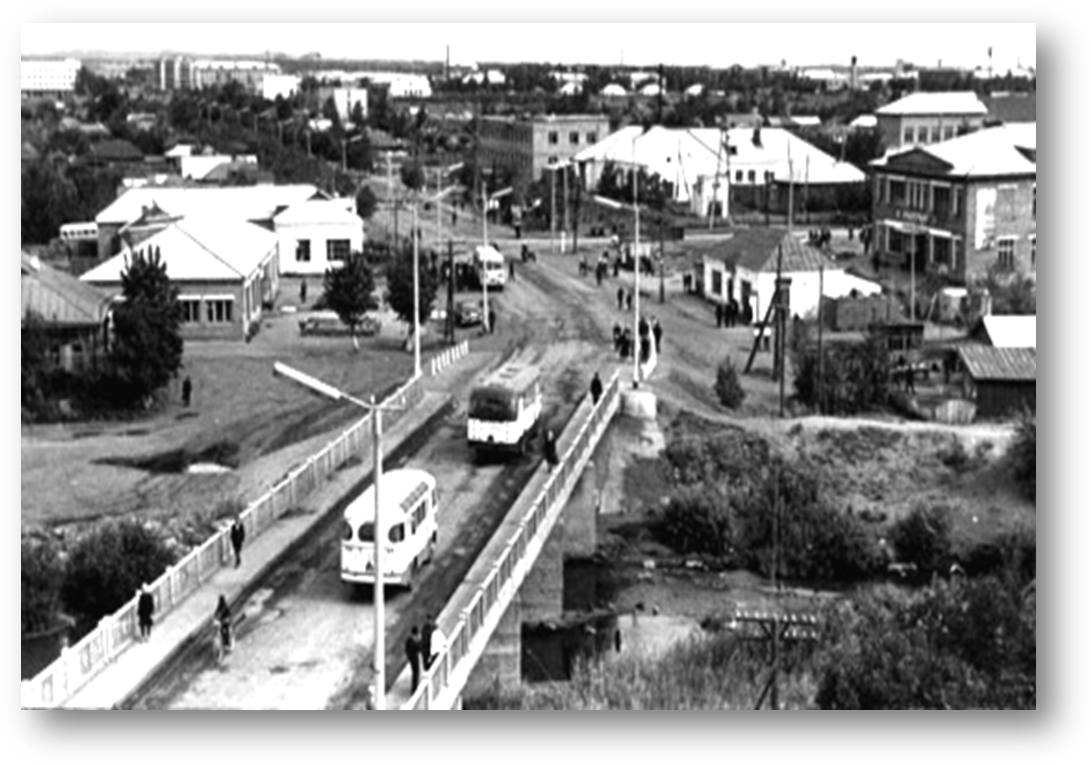

А мы, в предлагаемом вашему вниманию дайджесте «Через годы, через расстоянья…», хотим рассказать вам, уважаемые читатели, историю нашего Мелеуза, запечатленную в памяти и в фотографиях старожилов города.

В воспоминаниях пожилых людей, представленных в нашей работе, - особая прелесть восприятия событий давно минувших дней. Ни в одном учебнике и энциклопедии вы не найдете того очарования, тончайших подробностей, пропущенных через душу и время, которые присутствуют в рассказах людей старшего поколения. А если ещё и вглядеться на фотографиях не только в лица, но и в окружающие предметы, обратить внимание на одежду, мебель,… то вы вдохнете запах другой эпохи, почувствуете её.

Рядом с каждым из нас живут те, кто застал страшные 30-е годы прошлого столетия, кто помнит военное лихолетье и годы оттепели… Мы сделали попытку записать их воспоминания, передать их мысли и чувства из прошлого.

Авторы дайджеста будут рады, если вы узнаете чуть больше из исторического прошлого Мелеуза и о его людях, если проникнитесь обаянием прошлого столетия и, надеемся, что проходя по улицам города, обязательно остановитесь у старого дома с парадным подъездом и резными наличниками. Здесь приостановилась история нашего небольшого провинциального городка.

Загляните в свои семейные альбомы, попросите родственников старшего поколения прокомментировать их, и вы увидите историю страны и народа, наш город, через судьбы близких людей, удивитесь и сделаете неожиданные открытия, по-другому посмотрите в глаза тех, кого, оказывается, вы и не знали так близко и откровенно, как теперь.

В представленном дайджесте очерки об удивительных людях расположены произвольно, по мере накопления и обработки материала. По читательскому назначению наша работа ориентирована не только на историков и краеведов, но и на работников культуры, старожилов города, а также тем, кому интересна предложенная нами тематика.

Коллектив библиотеки благодарит работников Мелеузовского историко-краеведческого музея, Арбузову М. М. - директора Партизанского историко-краеведческого музея, в частном порядке Азнаеву Ф. Ф., старожилов Мелеуза и их родственников, предоставивших материал для данной работы, Макееву Л. Н., заведующую информационно-библиографическим отделом центральной библиотеки за помощь в подготовке дайджеста.

А сейчас, переверните страницу и переживите с героями наших повествований тяжелые и радостные мгновения их жизни.

Приятных вам встреч с прошлым!

Коллектив городской юношеской библиотеки №3

Память юности нашей всюду ищет меня

Память юности нашей всюду ищет меня

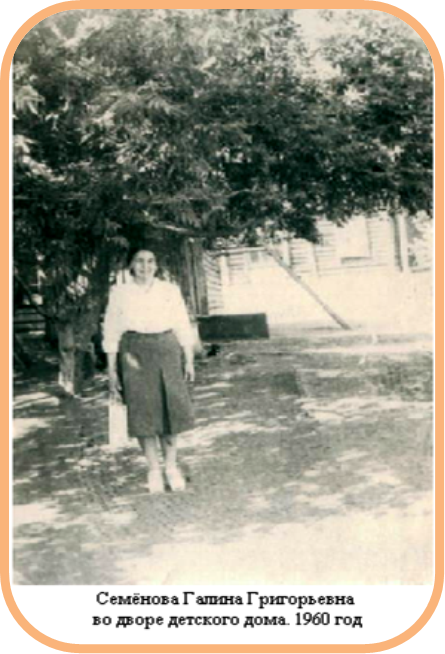

(о Семёновой Галине Григорьевне)

Лютый морозный январь 1948 года. Лихое послевоенное время. Голод. В рабочий поселок Мелеуз пешком из чувашской деревни Васильевка, что под Ишимбаем, пришло несколько семей в поисках лучшей доли. Кто сейчас скажет, по каким дорогам, сколько километров пешком, с детьми и неказистым скарбом, прошли эти люди?! Вот стоит в растерянности, до смерти уставшая, замерзшая, голодная, неприкаянная, на вид пожилая женщина. А ей-то всего 37 лет. Это Семёнова (Антонова) Александра Сафроновна, а с нею двое её детей – Галина, семи лет и Иван, пяти лет. Александре Сафроновне даже страшно вспомнить, какая нужда погнала их в дальний путь, как они добирались до Мелеуза, где уже прижились их родственники и посоветовали вдове участника Великой Отечественной войны перебраться сюда.

Если бы семья не потеряла кормильца, по-другому сложились бы судьбы её членов. Но Григорий Павлович Семёнов, глава семьи, в 1941 году ушёл на фронт, а впоследствии был тяжело ранен и комиссован домой, в деревню, где вскоре и умер от ран. Но семье государство выплачивало скромную пенсию. Денег этих не хватало не только на плохонькую одежонку, но и на пропитание детям. Неурожаи нескольких послевоенных лет заставили многих покинуть обжитые места. Вот и Александра Сафроновна решилась на дальний путь – есть было совсем нечего. Нехитрый их скарб, взятый в дорогу, состоял из кухонной утвари, перины, потёртого одеяльца, узелка с латаной одёжкой детей и… большого деревянного корыта. Крестьянская смекалка подсказала матери набор самых необходимых вещей. Но тяжелое, большое корыто – зачем? И не додумаешься, что не только для стирки приспособлен этот предмет крестьянского обихода, но и как бадья для воды, опары, колыбель для ребенка, как санки в дороге… да мало ли для чего его можно приспособить в хозяйстве при нищете и скудности быта!

В дорогу вышли затемно. На больших санках Александра везла вещи, иногда подсаживая на них Ваню, он постоянно плакал, капризничал. Но мать не серчала, знала, что дети хотят есть, спать, замерзли и устали. В ночь добрались до Ишимбая. Остановились на ночлег в крайней избе. Детей послали к соседям собирать во дворе щепки для печи – там шла стройка. Только легли – и уже вставать – путь дальний, до ночи надо успеть в Мелеуз. Короток зимний день. До Мелеуза Александра с детьми добралась затемно, отстав от семей переселенцев из своей деревни – тяжелая поклажа и маленькие дети – и все на женщине, мужских рук нет.

На временное пристанище, по совету добрых людей, попросились к бабушке Анне, жившей напротив церкви, которая стояла на месте нынешнего механико-технологического техникума. Впоследствии семья сменит немало углов в чужих домах.

На временное пристанище, по совету добрых людей, попросились к бабушке Анне, жившей напротив церкви, которая стояла на месте нынешнего механико-технологического техникума. Впоследствии семья сменит немало углов в чужих домах.

По подсказке родственников, Александра устраивается на работу в «Заготзерно» грузчицей. Да, была такая должность в те времена и у женщин. А мешки носила по 100 кг. Сама столько не весила. Голод заставил Александру Сафроновну идти на ухищрения ради прокорма детей. Носила она огромные калоши и одевала их на портянки, куда на работе тайком насыпала зерно, чтобы смолоть у соседки на крупорушке (плата за эксплуатацию ручной мельницы – стакан муки) и накормить детей.

По подсказке родственников, Александра устраивается на работу в «Заготзерно» грузчицей. Да, была такая должность в те времена и у женщин. А мешки носила по 100 кг. Сама столько не весила. Голод заставил Александру Сафроновну идти на ухищрения ради прокорма детей. Носила она огромные калоши и одевала их на портянки, куда на работе тайком насыпала зерно, чтобы смолоть у соседки на крупорушке (плата за эксплуатацию ручной мельницы – стакан муки) и накормить детей.

Сразу «Заготзерно» выделило для жилья тесную кухоньку в 2-х комнатном доме по улице Прибельской, где в комнатах проживали семьи молодых специалистов, а в прихожей и чуланчике жили такие же бедствующие, как Семёновы. Жильё находилось рядом с «Заготзерном», на берегу реки Белой. Берег тогда ещё глубокой и бурливой реки каждую весну в половодье обваливался и, когда вода подмыла склады с запасами зерна, «Заготзерно» переместили на другую окраину города, впоследствии переименовав в Мелеузовский элеватор. Зато сколько радости и впечатлений было у местной

детворы, жившей, как и Галя с Ваней, в домах на берегу! По реке из

детворы, жившей, как и Галя с Ваней, в домах на берегу! По реке из

Бурзяна сплавляли лес на местный лесозавод. Во время сплавного сезона по Белой шли плоты бригад зачистки – собирали топляк и прибившиеся к берегам брёвна. По плывущим стволам дети бегали на другой берег реки наперегонки. Конечно, были и несчастные случаи. Утонуть, соскользнув с бревна – пара пустяков, но часто выплывали. В бригадах с длинными и тяжёлыми баграми, в высоких болотных сапогах, работали женщины. На плотах было у них не только жильё, но и баня, магазинчик, примитивная киноустановка, где для окрестного населения и к радости детворы, причалив к берегу, сами крутили по вечерам кино.

По Божьей милости жизнь сводит Александру с семьёй педагогов Чугуновых, у которых она с детьми нашла не только крышу над головой, но и доброе человеческое участие в своей судьбе. Александр Яковлевич Чугунов, его сестра Валентина Яковлевна и жена Ольга Васильевна, педагоги, дают совет Александре Сафроновне: написать письмо председателю Президиума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилову с просьбой помочь в получении жилья как семье погибшего фронтовика. Сами же Чугуновы и написали письмо, т. к. Александра плохо владела грамотой и русским языком. В детстве она окончила 2 класса школы в чувашской деревне. Педагоги рекомендовали отправить письмо из другого города. Из Москвы пришёл положительный ответ: выделить ссуду. Но на месте власти подкорректировали решение: на руки денег не выдавать, а обязать «Заготзерно» построить дом, вычитая стоимость затрат из заработной платы Семёновой А. С. по месяцам.

По Божьей милости жизнь сводит Александру с семьёй педагогов Чугуновых, у которых она с детьми нашла не только крышу над головой, но и доброе человеческое участие в своей судьбе. Александр Яковлевич Чугунов, его сестра Валентина Яковлевна и жена Ольга Васильевна, педагоги, дают совет Александре Сафроновне: написать письмо председателю Президиума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилову с просьбой помочь в получении жилья как семье погибшего фронтовика. Сами же Чугуновы и написали письмо, т. к. Александра плохо владела грамотой и русским языком. В детстве она окончила 2 класса школы в чувашской деревне. Педагоги рекомендовали отправить письмо из другого города. Из Москвы пришёл положительный ответ: выделить ссуду. Но на месте власти подкорректировали решение: на руки денег не выдавать, а обязать «Заготзерно» построить дом, вычитая стоимость затрат из заработной платы Семёновой А. С. по месяцам.

Но и тут, как иногда бывает, случился неприятный казус. Александра долго выплачивала стоимость дома, старательно собирая все квитанции, а из зарплаты так же регулярно, как и много лет, вычитали и вычитали определенную сумму. Засомневалась она и пошла выяснять состояние дела по выплатам в бухгалтерию «Заготзерна», где ничего вразумительного ей ответить не могли. Опять же Чугуновы советуют

Александре Сафроновне обратиться в суд, где и выяснилось, что долг за дом давно погашен и вычеты из зарплаты Семеновой А. С. уже незаконны. Обоснованно посетовал судья, что малограмотная женщина смогла вести учёт выплатам правильно и компетентно, а бухгалтер отнесся к своим обязанностям халатно.

Александре Сафроновне обратиться в суд, где и выяснилось, что долг за дом давно погашен и вычеты из зарплаты Семеновой А. С. уже незаконны. Обоснованно посетовал судья, что малограмотная женщина смогла вести учёт выплатам правильно и компетентно, а бухгалтер отнесся к своим обязанностям халатно.

Во все времена возможность иметь свой дом – основа благополучия семьи, показатель её состоятельности и стабильности. Можно только догадываться, сколько слёз радости было пролито Александрой Сафроновной, Галиной, Иваном, сколько приятных хлопот по благоустройству быта было у семьи! Наверное, с этого момента и начинаются светлые дни у Семёновых. Дети подросли, и мать брала их на работу в выходные и праздничные дни в «Заготзерно», потому, что за эти дни шла двойная оплата труда и выдавалась наличными деньгами. Вот друг за другом окончили семилетнюю чувашскую школу дети. Александр Яковлевич Чугунов, тогда директор детского дома в Мелеузе, предлагает 19-летней дочери Александры Сафроновны – Галине должность кладовщика (т. е. завхоза) в детдоме.

Во все времена возможность иметь свой дом – основа благополучия семьи, показатель её состоятельности и стабильности. Можно только догадываться, сколько слёз радости было пролито Александрой Сафроновной, Галиной, Иваном, сколько приятных хлопот по благоустройству быта было у семьи! Наверное, с этого момента и начинаются светлые дни у Семёновых. Дети подросли, и мать брала их на работу в выходные и праздничные дни в «Заготзерно», потому, что за эти дни шла двойная оплата труда и выдавалась наличными деньгами. Вот друг за другом окончили семилетнюю чувашскую школу дети. Александр Яковлевич Чугунов, тогда директор детского дома в Мелеузе, предлагает 19-летней дочери Александры Сафроновны – Галине должность кладовщика (т. е. завхоза) в детдоме.

И тут начинается другая страница в судьбе Галины.

Детский дом – это особая территория, где вместе с детьми живет надежда, что, может быть, найдётся мама, отец… Ведь бывали такие истории в прочитанных книжках, в подсмотренном «взрослом» кино… Шла Галина, а теперь уже Галина Григорьевна, на работу рано утром и каждый день встречали её у никогда не запиравшейся калитки детдома взрослые взгляды детских глаз, ручонки, обхватившие доски реденького забора. Смотрели дети молча, но знала самая молодая сотрудница детского учреждения, что ждут они своих мам, ждут и, наверное, верят, что каким-нибудь утром придут и к каждому из них родные, близкие люди. А пока родные и близкие для них – каждый работник детдома: от директора Чугунова Александра Яковлевича до конюха дяди Васи Сиротина.

Проработав много лет с детьми, Галина Григорьевна помнит и других директоров детского дома: Силантьев Александр Николаевич, Апракин Василий. Многие сотрудники детдома, в том числе и Галина Григорьевна, часто на выходные дни брали детей домой – угостить нехитрыми дарами огорода, подштопать одежонку, сбегать на Мелеузку искупаться, приласкать, поговорить по душам…

Проработав много лет с детьми, Галина Григорьевна помнит и других директоров детского дома: Силантьев Александр Николаевич, Апракин Василий. Многие сотрудники детдома, в том числе и Галина Григорьевна, часто на выходные дни брали детей домой – угостить нехитрыми дарами огорода, подштопать одежонку, сбегать на Мелеузку искупаться, приласкать, поговорить по душам…

Подружилась Галина с воспитанницей детского дома Розой и её братом Дмитрием Алексеевыми из Фёдоровского района. Роза Антоновна в дальнейшем окончила Свердловский мединститут и там же работала врачом, а теперь на заслуженном отдыхе. А судьба этих сирот типична для послевоенного времени: отец погиб на фронте, а мать, продав корову, несла деньги домой – одеть, обуть детей, собрать в школу. Если прокормиться в деревне ещё как-то было можно, то с одеждой и обувью было совсем плохо. Случилось так, что её обокрали, женщина в отчаянии покончила жизнь самоубийством. И трое детей стали сиротами на всю оставшуюся жизнь.

Сирота – это как приговор, как метка, всю жизнь человек  несет скрыто в себе этот статус, даже став взрослым, имея свою семью и детей. Тем, кого минула чаша сия (и слава Богу), никогда не понять этой тягостной физической и душевной обузы, боли, этого щемящего чувства по утрам: а вдруг сегодня придёт мама?!

несет скрыто в себе этот статус, даже став взрослым, имея свою семью и детей. Тем, кого минула чаша сия (и слава Богу), никогда не понять этой тягостной физической и душевной обузы, боли, этого щемящего чувства по утрам: а вдруг сегодня придёт мама?!

В то время в детском доме воспитывалось около 30 детей. Из года в год их количество практически было стабильным. Жили одной семьёй. В детском коллективе никогда не было драк, воровства, крупных ссор, соответственно - и наказаний. В своих комнатах дети убирались сами. При маленьких воспитанниках была няня, которая и жила при детдоме. Каждый месяц отмечали дни рождения ребят, кто родился в этом месяце. В такие дни на кухне повар целый день лепила и готовила пельмени с мясом, и любой из ребят мог забежать и досыта наесться, даже если время не обеденное, а добрая тётя повар могла и компотом угостить по душевной доброте. Только воспитанники детского дома тех лет знают особый вкус этих пельменей, ведь они были сделаны с душой и особым старанием. Завод сухого молока ежемесячно выделял детдому мороженое собственного производства – в больших барабанах со льдом, по несколько килограмм в каждом. Подспорьем были бахча и огород в южной части Мелеуза, на берегу реки Белой. Здесь, вместе с воспитателями, трудились и дети постарше. Выращивали картофель, огурцы, морковь и… арбузы. Привезёт кучер дядя Вася с бахчи телегу арбузов – вот радости-то было!

В то время в детском доме воспитывалось около 30 детей. Из года в год их количество практически было стабильным. Жили одной семьёй. В детском коллективе никогда не было драк, воровства, крупных ссор, соответственно - и наказаний. В своих комнатах дети убирались сами. При маленьких воспитанниках была няня, которая и жила при детдоме. Каждый месяц отмечали дни рождения ребят, кто родился в этом месяце. В такие дни на кухне повар целый день лепила и готовила пельмени с мясом, и любой из ребят мог забежать и досыта наесться, даже если время не обеденное, а добрая тётя повар могла и компотом угостить по душевной доброте. Только воспитанники детского дома тех лет знают особый вкус этих пельменей, ведь они были сделаны с душой и особым старанием. Завод сухого молока ежемесячно выделял детдому мороженое собственного производства – в больших барабанах со льдом, по несколько килограмм в каждом. Подспорьем были бахча и огород в южной части Мелеуза, на берегу реки Белой. Здесь, вместе с воспитателями, трудились и дети постарше. Выращивали картофель, огурцы, морковь и… арбузы. Привезёт кучер дядя Вася с бахчи телегу арбузов – вот радости-то было!

В детдоме была своя библиотека, хоть и небольшая, но читались книги детьми и педагогами постоянно. Семилетняя школа, где директорствовала Кичигина Анна Фёдоровна, находилась во дворе детского дома, в здании бывшей церкви, большом двухэтажном деревянном доме. Учились вместе с детьми из посёлка, дружили. Рядом, через дорогу, в кинотеатре им. Н. Крупской, часто показывали самые интересные фильмы и воспитанники детского дома частенько отпрашивались у воспитателей на сеанс. Иногда детей сопровождали воспитатели. Лучших фильмов, чем эти фильмы из детства, ребята никогда не увидят, хоть и просмотрят впоследствии много кинокартин. Если кто помнит фойе и кинозал с деревянными скрипучими

полами, провисшим потолком, жесткими креслами, тот подтвердит, что несуществующий ныне кинотеатр был самым уютным, завораживающим, особым, каким может быть только в детстве. Бывали дети из детдома и в городе (с 1958 года Мелеуз стал городом). Сопровождали их воспитатели. Никогда никто не сбегал, не покидал детдом без разрешения воспитателя. Во всём было доверие, ответственность, уважение и доброе отношение.

полами, провисшим потолком, жесткими креслами, тот подтвердит, что несуществующий ныне кинотеатр был самым уютным, завораживающим, особым, каким может быть только в детстве. Бывали дети из детдома и в городе (с 1958 года Мелеуз стал городом). Сопровождали их воспитатели. Никогда никто не сбегал, не покидал детдом без разрешения воспитателя. Во всём было доверие, ответственность, уважение и доброе отношение.

К концу того периода, когда Галина Григорьевна работала в детском доме (май 1958 – июнь 1961 гг.), воспитанников стало меньше и стало ясно, что учреждение вскоре переведут в детский дом села Ермолаево. Так и случилось в 1963 году. Предвидя это, Галина переводом переходит работать в городскую больницу, которая находилась позади детского дома, через забор (ныне тубдиспансер).

Впоследствии Галина Григорьевна Семёнова будет работать на многих предприятиях и в учреждениях, но самой яркой, самой значимой страницей в её биографии останутся годы, связанные с Мелеузовским детским домом. Сейчас Галина Григорьевна на пенсии, но поддерживает связь со своей подругой юности, воспитанницей детдома Розой Антоновной Ельцовой (Алексеевой), чьи воспоминания мы предлагаем читателю в следующей статье дайджеста.

…Дальняя станция детства

…Дальняя станция детства

(о Ельцовой Розе Антоновне)

Воспитанникам и работникам

Мелеузовского детского дома

50-х годов ХХ века

посвящаю.

Самые яркие, эмоциональные воспоминания – из детства. Не у всех они радостные и весёлые. Особенно у нас, детей военного и послевоенного времени. Трудно и тяжело вспоминать своё детство и юность. Но я хочу, чтобы нынешнее молодое поколение знало, как нелегко могут складываться судьбы, как надо быть сильным, даже если ты ребёнок, даже если очень больно на душе и рядом нет близких людей, и… очень хочется есть.

Я с 1941 года рождения. Отец мой погиб в 1942 году, мама умерла в 1947 году. Сначала я воспитывалась в детском доме «Миякитаак» Миякинского района Башкирии. В 1951 году наш детский дом расформировали и меня перевели в детский дом рабочего посёлка Мелеуз, т. к. я плохо говорила по-русски, а в Мелеузе была семилетняя чувашская школа (кроме того, здесь были русская, татарская, башкирская школы). Я окончила 7 классов чувашской школы, а затем 9-10 классы в русской школе №2.

Я с 1941 года рождения. Отец мой погиб в 1942 году, мама умерла в 1947 году. Сначала я воспитывалась в детском доме «Миякитаак» Миякинского района Башкирии. В 1951 году наш детский дом расформировали и меня перевели в детский дом рабочего посёлка Мелеуз, т. к. я плохо говорила по-русски, а в Мелеузе была семилетняя чувашская школа (кроме того, здесь были русская, татарская, башкирская школы). Я окончила 7 классов чувашской школы, а затем 9-10 классы в русской школе №2.

Первое знакомство с Мелеузовским детским домом было ужасным. Одноэтажное здание, все удобства во дворе, вода в колодце, длинный тёмный коридор, длинная палата, отгороженная от коридора перегородкой наполовину, верх застеклен, а стекла разбиты. Мальчишки-хулиганы бросали на наши кровати дохлых мышей и кошек.

Питание до 1956 года было очень скудным. Завтрак – каша и стакан чая

один кусочек хлеба. Обед – жидкий суп и каша. Ужин – отварная свекла и кусочек хлеба. Что можно было ожидать хорошего, когда вся страна жила по карточной системе?

один кусочек хлеба. Обед – жидкий суп и каша. Ужин – отварная свекла и кусочек хлеба. Что можно было ожидать хорошего, когда вся страна жила по карточной системе?

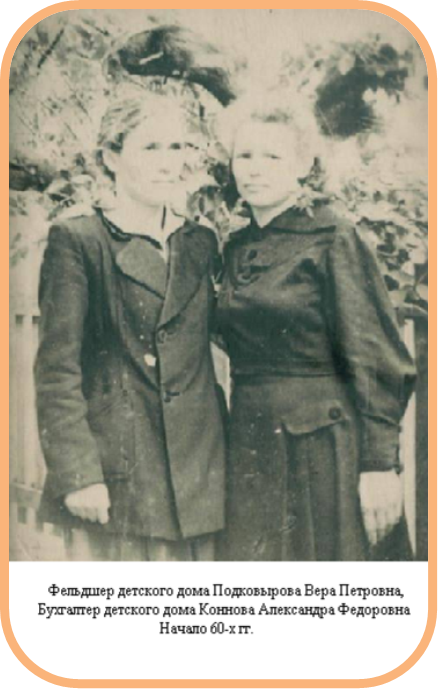

Самое удивительное в том, что я прожила в Мелеузе 6 лет и все эти годы очень часто менялись директора – при мне их было 8 человек. Сам детский дом был специализированный, лечебный. Оздоравливали детей с заболеваниями глаз. Так как в то время постоянно расформировывали детские дома, то наш был как пересылочный пункт. Только поступили, а в 14 лет уже ФЗУ (фабрично-заводское училище), РУ (ремесленное училище). Поэтому у меня в памяти остались совсем немногие. Воспитатели: Куприянова Вера Ивановна, Халитова (Муртазина) Мария Георгиевна, завуч Деулин Михаил Петрович, ночная няня тетя Груша и конюх «Бабай» (Сиротин Василий).

Мы жили практически, как в книге Макаренко, сами себя обеспечивали овощами, дровами. Старшие ребята готовили дрова в лесу, а мы, младшие, распиливали, кололи и складывали. Норма – 1 кубометр в день. Осенью квасили капусту. В столовой до 1957 года стояли два стола вдоль стен и скамейки. Посуда – алюминиевые чашки, кружки, ложки, вилок не было и в помине. Повесть Г. Белых и Л. Пантелеева «Республика ШКИД» очень точно описывает наш скромный быт. Постель – матрац, ватная подушка, простыня и суконное одеяло. Баня – один раз в 10 дней. Посещение кинотеатра – 1 раз в 3 месяца. Белье – мужские трусы черные сатиновые, майка мужская синяя, чулки хлопчатобумажные. И все это обновляли 1 раз в полгода. Школьное платье одно на весь год. Обувь – парусиновые туфли летом, зимой валенки, осенью и весной кирзовые сапоги.

Мы жили практически, как в книге Макаренко, сами себя обеспечивали овощами, дровами. Старшие ребята готовили дрова в лесу, а мы, младшие, распиливали, кололи и складывали. Норма – 1 кубометр в день. Осенью квасили капусту. В столовой до 1957 года стояли два стола вдоль стен и скамейки. Посуда – алюминиевые чашки, кружки, ложки, вилок не было и в помине. Повесть Г. Белых и Л. Пантелеева «Республика ШКИД» очень точно описывает наш скромный быт. Постель – матрац, ватная подушка, простыня и суконное одеяло. Баня – один раз в 10 дней. Посещение кинотеатра – 1 раз в 3 месяца. Белье – мужские трусы черные сатиновые, майка мужская синяя, чулки хлопчатобумажные. И все это обновляли 1 раз в полгода. Школьное платье одно на весь год. Обувь – парусиновые туфли летом, зимой валенки, осенью и весной кирзовые сапоги.

Все это было до прихода в детский дом директором Чугунова Александра Яковлевича – преподавателя русского языка и литературы. С его

приходом все изменилось. Провели капитальный ремонт, разделили палаты с 30-ти местных на 10 местные. Оживилась жизнь, стали работать кружки, организовывалась художественная самодеятельность, воспитанникам разрешили учиться в старших классах школы. В столовой сменили мебель, появились столы на 4 человека, стулья, мы увидели тарелки и стаканы. На столы стали класть хлеба вдоволь, и можно было попросить добавки. До этого мы постоянно хотели есть.

приходом все изменилось. Провели капитальный ремонт, разделили палаты с 30-ти местных на 10 местные. Оживилась жизнь, стали работать кружки, организовывалась художественная самодеятельность, воспитанникам разрешили учиться в старших классах школы. В столовой сменили мебель, появились столы на 4 человека, стулья, мы увидели тарелки и стаканы. На столы стали класть хлеба вдоволь, и можно было попросить добавки. До этого мы постоянно хотели есть.

Добился Александр Яковлевич, чтобы у нас были шефы: кирпичный завод и молочно-консервный комбинат. Мы часто выступали на сценах заводских клубов. Помню, я была ведущей на одном из таких концертов и, заканчивая его, читала стихотворение, сочиненное А. Я. Чугуновым:

«Концерт окончен. Вы уже устали.

Актеры часто, в прошлые года

Спокойной ночи зрителям желали,

А мы желаем – помните всегда,

Что есть у вас под вашим попеченьем

Десятки замечательных ребят…»

А насколько были замечательные воспитатели нашего детского дома, свидетельствуют судьбы наших воспитанников. Вот несколько примеров: Рафикова Сара – инвалид детства, не было одной руки. Закончила школу на «отлично», БГУ и работала директором школы в г. Уфе. Я с ней познакомилась, когда она уже училась в университете и приезжала в детский дом на каникулы. Мухамедзянова Ляля – наша знаменитость. Замечательная гимнастка, певица, танцовщица. После детского дома она работала на молочно-консервном комбинате и ещё 2 года блистала на сцене РДК, затем уехала в Уфу. Чудакова Галина – активная участница художественной самодеятельности,

А насколько были замечательные воспитатели нашего детского дома, свидетельствуют судьбы наших воспитанников. Вот несколько примеров: Рафикова Сара – инвалид детства, не было одной руки. Закончила школу на «отлично», БГУ и работала директором школы в г. Уфе. Я с ней познакомилась, когда она уже училась в университете и приезжала в детский дом на каникулы. Мухамедзянова Ляля – наша знаменитость. Замечательная гимнастка, певица, танцовщица. После детского дома она работала на молочно-консервном комбинате и ещё 2 года блистала на сцене РДК, затем уехала в Уфу. Чудакова Галина – активная участница художественной самодеятельности,

живет в Екатеринбурге. До 70 лет работала медсестрой и до сих пор поёт в хоре. Со своим коллективом она объездила много стран, выступала во Дворце съездов Советов.

живет в Екатеринбурге. До 70 лет работала медсестрой и до сих пор поёт в хоре. Со своим коллективом она объездила много стран, выступала во Дворце съездов Советов.

В 1958 году из нашего детского дома отправили в строительное училище Уфы группу из 15 человек: Рыжкова Валя, Иванова Рая, Лукьянова Ксения, Исламова Люда и др. Среди выпускников детского дома много достойных людей, никто не подвел своих воспитателей.

Хочется особо рассказать об Александре Яковлевиче Чугунове – насколько он был беспокойным, требовательным и заботливым. Наверное, он своей семье уделял меньше внимания, чем нам. Директор всегда приходил к отбою (спать ложились в 22-00 ч.), проверял – все ли на месте. Однажды, придя поздно ночью в детский дом, он обнаружил, что все дети с ночной няней угорели от угарного газа печи – рано закрыли печную заслонку, дрова ещё не прогорели. Александр Яковлевич вынес всех с постелями на улицу. Обошлось без жертв, хотя несколько человек попали в больницу.

Деулин Михаил Петрович спас меня от смерти. В шестом классе я заболела воспалением легких. Детской больницы в Мелеузе не было и я лечилась 2 месяца в роддоме. Мое состояние было очень тяжелым, на моих глазах от пневмонии умер малыш. Михаил Петрович каким-то образом через знакомых достал для меня пенициллин (привезли из г. Ленинграда) и это сотворило чудо.

Мария Георгиевна Халитова была матерью для нас всех и вела группу детей разных национальностей: башкиры, татары, чуваши, марийцы, мордва. А Вера Ивановна Куприянова была матерью русских, было такое условное деление. Я помню их добрыми и заботливыми. Работала у нас в детском доме пионервожатая. К сожалению, я не помню ни её имени, ни фамилии. Помню только, что была она молода, красива и очень добра к нам.

В последний год моего пребывания в Мелеузовском детдоме, когда я училась в 10 классе, появилась новая воспитательница Наталья Павловна Синицына – биолог. Они с мужем приехали к нам из Ленинграда. Александр Иванович был назначен директором школы №2. Наталья Павловна, спокойная, тихая, очень воспитанная, вела у нас кружок биологии. Благодаря ей, я стала и остаюсь страстным садоводом. В первые дни знакомства с нашими воспитанниками, она была обескуражена резкостью, иногда грубостью ребят и пыталась привить нам хорошие манеры.

До 1957 года, до прихода на должность директора детского дома Чугунова А. Я мы жили плохо. В 1955 году в Мелеуз приехал К. Симонов, писатель и поэт. Он баллотировался депутатом Верховного Совета СССР по нашему избирательному округу. Константин Михайлович выступал на трибуне кинотеатра им. Н. Крупской и зашел в рядом стоящий детский дом.

Прошел по палатам, поднял мою подушку и увидел примитивную самодельную игру «Ослик», в которую играл весь детдом. После его посещения к нам стали поступать посылки: собрание сочинений К. Симонова и много других хороших книг. У нас появилась приличная библиотека. Мы впервые увидели настольные игры, струнные музыкальные инструменты: гитары, балалайки, мандалины.

Прошел по палатам, поднял мою подушку и увидел примитивную самодельную игру «Ослик», в которую играл весь детдом. После его посещения к нам стали поступать посылки: собрание сочинений К. Симонова и много других хороших книг. У нас появилась приличная библиотека. Мы впервые увидели настольные игры, струнные музыкальные инструменты: гитары, балалайки, мандалины.

Руководил струнным оркестром А. Я. Чугунов. Он сам хорошо играл. Наш детский коллектив художественной самодеятельности в районных смотрах занимал призовые места.

Руководил струнным оркестром А. Я. Чугунов. Он сам хорошо играл. Наш детский коллектив художественной самодеятельности в районных смотрах занимал призовые места.

В летние месяцы нас вывозили в летние лагеря на реке Нугуш. По моим детским воспоминаниям, река была изумительной чистоты и красоты, как в аквариуме мы подолгу наблюдали косяки краснопёрок, головастиков щук и других речных обитателей. Сколько маленьких и больших открытий мы, ребятня, делали тогда у реки, в лесу… Собирали лесные ягоды не только для лакомства, но и сушили – делали для детдома заготовки на зиму. В питомнике собирали малину, смородину, крыжовник. А с 1958 года летние лагеря стали разбивать на берегу речки Каран: два сарая без окон, где кроме кроватей ничего не было. Но нас это не удручало. Ведь вокруг была природа, можно было найти себе массу развлечений, мальчики ловили кузнечиков, девочки собирали цветы… А самое главное – мы становились обладателями относительной свободы после тесных и тёмных стен детдома. Яркое впечатление – много солнца, воздуха, пространства, радости! Столовая была под открытым небом, кухню отделял самодельный плетень. И что самое удивительное для нас, тогдашних детей, постоянно ограниченных территорией помещением и двором детдома, у нас было две лодки! Мы им, как и полагается морским и речным судам, дали названия: «Буль-буль» и «Пузырь». В свободное от работы время мы катались на лодках по реке и распевали нашу любимую песню:

«То берёзка, то рябина,

Куст ракиты над рекой.

Край родной, на век любимый,

Где найдёшь ещё такой…»

На каждом концерте мы пели её. А благодарная публика просила исполнить песню ещё на «бис».

В 1953 году, после смерти И. В. Сталина, нашлись родители ленинградки Жени Шибаевой, полячки Марфы Летичевской. Нас поразил сам этот факт и то, что, оказывается, надеялись мы не зря и стали писать во все инстанции с просьбой найти наших пап и мам. Детская моя наивность вопреки здравому уму, заставила тоже написать письмо с просьбой найти родителей. В этом меня поддержала близкая и лучшая подруга Сима Гайсина. При выпуске из детдома мы с ней поклялись, что через 10 лет встретимся. Но жизнь разбросала нас и мы, к сожалению, потеряли друг друга из вида.

В 1958 году к нам кладовщиком пришла работать молодая красивая девушка. Была она, по началу скромной, тихой. Мы познакомились. С Галиной Семёновой у нас в возрасте всего 2 года разницы. Подружились мы быстро и, как оказалось, на всю жизнь. На выходные дни Галя приглашала меня и Симу к себе домой, вместе бегали купаться, работали в огороде, лакомились крыжовником, смородиной, шили нехитрые девичьи наряды, делились секретами…

После выпуска из детского дома я работала на заводе сухого молока и жила в Галиной семье. Потом уехала в город Свердловск, ныне Екатеринбург и поступила в медицинский институт. Работала врачом-терапевтом до 65 лет. Ветеран труда. Сейчас на заслуженном отдыхе. Я бабушка, прабабушка и садовод-любитель. С мужем в счастливом браке прожили 53 года. Но это было позже, а пока…

А пока мы, детдомовские девчонки-старшеклассницы, бегали на танцы в районный Дом культуры, открывшийся в 1958 году около нашего детского дома. Смотрели мы на городских девушек в красивых платьях, капроновых чулках и туфельках и страшно завидовали им. Что было у нас? Одно школьное платье на весь год и ситцевые самосшитые (благодаря личному участию воспитателей-женщин) платьица, хлопчатобумажные коричневые чулки, кирзовые сапоги. Но наши воспитательницы старались исправить эту несправедливость – всем детдомовским миром собирали нас на танцы: мастерили немудреные прически, находили туфли, юбки… Часто воспитатели, нянечки, фельдшер, кладовщица делились на вечер личными вещами. Мы были Золушками–по возвращении в свои палаты, опять ставили у своих кроватей кирзовые сапоги.

Теперь у меня всё это есть, но нет той детской радости, того жадного восприятия мира, чувства родства с каждым воспитанником и работником детдома. Мы были одной дружной семьёй. Трудно было покидать детский дом, учиться самостоятельности без поддержки. Хотя многие, кто продолжал

учёбу в высших учебных заведениях, фабрично-заводских училищах даже в других городах, на каникулы приезжали в свой детдом, поддерживали дружбу с воспитанниками. Часто приезжала Сара Рафикова, она училась в БГУ. У неё был простенький фотоаппарат, и она много нас фотографировала. Только, к сожалению, сохранилось фотографий очень мало.

учёбу в высших учебных заведениях, фабрично-заводских училищах даже в других городах, на каникулы приезжали в свой детдом, поддерживали дружбу с воспитанниками. Часто приезжала Сара Рафикова, она училась в БГУ. У неё был простенький фотоаппарат, и она много нас фотографировала. Только, к сожалению, сохранилось фотографий очень мало.

Как бы хотелось увидеться со всеми, обнять, поплакать, вспомнить, рассказать…

Благодарна всем, кто принял доброе участие в моей судьбе, и в тот период в частности, который связал меня на всю жизнь с Мелеузовским детским домом! Многих, к сожалению, нет в живых.

Но прошу принять низкий поклон от всех воспитанников нашего детдома - его работникам от нянечек и конюха до директоров. Искренние слова благодарности вашим добрым сердцам!

Воспитанница Мелеузовского детского дома

с1951г. по 1958 г.

Ельцова (Алексеева) Роза Антоновна

История одного… дома

История одного… дома

(о Лебедеве Илье Николаевиче)

Наша история состоит не только из крупных событий, ярких фактов… Она состоит и из скромных судеб конкретных людей и даже построек, из стечения, казалось бы, незначительных событий…

А рассказать я вам хочу не о жизни человека или народа, а историю одного… дома. Дома, мне кажется, как и люди, имеют своё лицо, свой характер, свою судьбу, неразрывно связанную с историей людей, живших в них.

Стоит в нашем городе, на окраине улицы имени Г. Титова, под №2 скромный и неприметный дом. Внешне ничем не выделяется среди соседних построек, но имеет свою долгую и необычную судьбу. Может быть, проходя мимо, в суете повседневных дел и забот, вглядитесь в его окна, постоите возле калитки, вспомните историю, которую поведую вам.

А история дома началась, как ни странно, давно и далеко отсюда, в деревне Куганак, возле Красноусольска в 20-е годы ХХ века. Жили небогато, но дружно. Был в деревне паренёк, Илья Лебедев, трудолюбивый, смекалистый. Рано оставшись без родителей, не потерялся в жизни, нашёл своё дело: выделывал шкуры, шил шубы и тулупы всей округе. Имел швейную машинку «Зингер», что по тем временам было настоящим богатством. Кстати, она и по сей день хранится в семье как память о её хозяине. И, наверное, не одна девушка вздыхала о нём. Но влюбился Илья в красавицу Федосью. Да и как не влюбиться? Была Федосья боевой, смелой, отчаянной, с крепким характером. К тому же, мастерицей и рукодельницей слыла. А как Феня пела и плясала! Федосья Сидорова тоже рано осталась сиротой, что в то время не было редкостью. Когда еще были живы её родители, Феню отвели в школу, обучаться грамоте. Но пришлось ей учиться только две недели. Жили бедно. В многодетной семье, чтобы свести концы с концами, не хватало не хватало рабочих рук. Да и старшие

А история дома началась, как ни странно, давно и далеко отсюда, в деревне Куганак, возле Красноусольска в 20-е годы ХХ века. Жили небогато, но дружно. Был в деревне паренёк, Илья Лебедев, трудолюбивый, смекалистый. Рано оставшись без родителей, не потерялся в жизни, нашёл своё дело: выделывал шкуры, шил шубы и тулупы всей округе. Имел швейную машинку «Зингер», что по тем временам было настоящим богатством. Кстати, она и по сей день хранится в семье как память о её хозяине. И, наверное, не одна девушка вздыхала о нём. Но влюбился Илья в красавицу Федосью. Да и как не влюбиться? Была Федосья боевой, смелой, отчаянной, с крепким характером. К тому же, мастерицей и рукодельницей слыла. А как Феня пела и плясала! Федосья Сидорова тоже рано осталась сиротой, что в то время не было редкостью. Когда еще были живы её родители, Феню отвели в школу, обучаться грамоте. Но пришлось ей учиться только две недели. Жили бедно. В многодетной семье, чтобы свести концы с концами, не хватало не хватало рабочих рук. Да и старшие

братья и сёстры, завидуя Фене, выговаривали родителям: «А почто Феня-то учится?! Мы тоже хотим грамоту разуметь!». Но, не смотря на краткость обучения, Федосья, всё схватывая на лету, умела читать, писать, знала основы арифметики. И много лет спустя ещё помогала внукам делать школьные домашние задания.

братья и сёстры, завидуя Фене, выговаривали родителям: «А почто Феня-то учится?! Мы тоже хотим грамоту разуметь!». Но, не смотря на краткость обучения, Федосья, всё схватывая на лету, умела читать, писать, знала основы арифметики. И много лет спустя ещё помогала внукам делать школьные домашние задания.

Федосью, завидную невесту, Илья Лебедев отбил у своего закадычного друга, и после службы в Красной Армии, в 1926 году, вернувшись в деревню, женился на ней. В тот год отметили Федосье 18 , а Илье – 21 год. Вскоре, в 1927 году, родилась в семье дочь Екатерина. В колхозах стала появляться техника: трактора, машины. Илья Николаевич понял перспективность технических специальностей и окончил шоферские курсы. Стал не только шофёром, но и отличным механиком. А обшивать семью стала Феня – муж выучил.

Илью Лебедева с семьёй направляли работать в Белебей, Сибай, Стерлитамак. В 1934 году Лебедевы переезжают в село Мелеуз, где живут на съёмной квартире. Илья Николаевич работает на автотранспортном предприятии (АТП) №9 (ныне автоколонна №1839) главным мехнаником, слывёт грамотным специалистом, пользуется уважением. Хоть и строгий, но добрейшей души человек. Илья и в молодости любил читать, а теперь, имея возможность, записался в Мелеузовскую районную библиотеку. Любимым писателем был М. Горький. Да и дома книголюб имел скромную, но хорошую библиотечку. К тому же, глава семьи был человеком хозяйственным, бережливым, без запасов не жил. Благодаря его стараниям, семья Лебедевых в 1939 году покупает домик по улице Базарной (ныне ул. им. Г. Титова) - на отдалённой окраине села. Вокруг - безлюдье, леса. Во двор часто забегали волки, забредали медведи, о чём Федосья Максимовна часто сетовала мужу. «Не переживай, Феня, скоро здесь будет центр села», - уверял жену Илья Николаевич. Часто, по-соседски, заглядывал к ним священнослужитель из семьи Вагановых. Молодая семья, имея большой огород, заводит козу, корову. На радость родителям, за Екатериной растут Валентина, Владимир, Николай. Планировалось достроить дом, сделать пристрой.

Но все планы обрушила Великая Отечественная война. Илья Николаевич успокаивал жену: «Меня на фронт не возьмут: у меня броня». Догадывалась ли Федосья Максимовна, что он подал заявление о

добровольной отправке на фронт и каждый день ходит в военкомат? Только чаще стал отец брать на руки младших детей, молча прижимал их к себе. А со старшей, 12-летней Катей вёл серьёзные разговоры о жизни и часто повторял: «Ты обязательно выучишься, будешь грамотной». Он мечтал, что все его дети получат образование.

добровольной отправке на фронт и каждый день ходит в военкомат? Только чаще стал отец брать на руки младших детей, молча прижимал их к себе. А со старшей, 12-летней Катей вёл серьёзные разговоры о жизни и часто повторял: «Ты обязательно выучишься, будешь грамотной». Он мечтал, что все его дети получат образование.

А уже в июле 1941 года возле военкомата, по Центральной улице (ныне улица им. В. Ленина, на месте магазина «Сладкий сон»), вытянулась автоколонна полуторок (ГАЗ-51). Это была вторая партия машин с водителями, отправляемых из Мелеуза на фронт. Возглавил колонну машин Илья Николаевич Лебедев. Около его машины стояла жена, держа на руках 11-месячного Николая, рядом, уцепившись за подол матери, ревели 2-летняя Валентина и 3-годовалый Владимир. Старшая - Екатерина, плакала в сторонке молча. Вокруг - крики людей, ржание лошадей, звуки духового оркестра, плач… И вдруг над всеми пронеслась команда: «Мото-о-о-ры!». Заработали двигатели, заглушая плач навзрыд и прощальные слова… Медленно двинулась автоколонна на север, в город Стерлитамак, где колонну расформируют и на железодорожных платформах отправят на передовые позиции. До околицы Мелеуза полуторки ехали тихим ходом, как бы прощаясь с селом, улицами, домами… За околицей взревели моторы и машины на полном ходу двинулись в сторону Зиргана. Для Ильи Николаевича это было последнее свидание с Мелеузом, семьёй.

Так оно и случилось. Не встретятся больше жена и дети с мужем и отцом, не сядет за обеденный стол семья в полном составе, где отец отрежет каждому ломоть испеченного женой хлеба, не узнают сыновья и дочери ласковой руки отца на плече… И уже в 1

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|