- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

Теория крово- и плазмопотери.. Токсемическая теория. Нервно-рефлекторная.

Шок.

В литературе существует достаточно большое количество определений шока. С патофизиологической точки зрения шок можно охарактеризовать как типовой патологический процесс, в основе которого лежит длительное уменьшение капиллярной перфузии, приводящее к генерализованному нарушению функции клеток.

Этиология шока.

Наиболее частыми клиническими причинами являются:

1. гиповолемия:

· внешние потери жидкости: кровотечение, потери через ЖКТ (рвота, диарея), через почки (сахарный и несахарный диабет), через кожу (ожоги, потоотделение)

· внутренняя секвестрация: переломы, асцит, кишечная непроходимость

2. кардиогенные поражения: инфаркт миокарда, нарушения ритма (пароксизмальная тахикардия, фибрилляция, выраженная брадикардия), препятствие кровотоку (эмболия легочной артерии, тампонада сердца), тяжелая сердечная недостаточность

3. инфекции: грамотрицательная септицемия, другие септицемии (стрептококк, стафилококк, пневмококк)

4. анафилаксия

В зависимости от причины, вызвавшей шок, различают следующие виды:

· травматический

· ожоговый

· геморрагический

· дегидратационный

· кардиогенный

· токсический

· септический

· анафилактический и др.

Патогенез шока.

Выделяют три основных теории патогенеза шока.

1. Теория крово- и плазмопотери.

2. Токсемическая теория

3. Нервно-рефлекторная.

Как показали современные научные исследования, каждая из этих теорий имела одинаковые методические изъяны: преувеличение до абсолютизации одного из патогенетических механизмов шока и недооценку других. Естественно, это приводило к абсолютизации одних принципов терапии и недооценке других.

Х.П. Шустер и др. различают по патогенезу следующие виды шока:

1. Гиповолемический, или с дефицитом ОЦК (кровопотеря, плазмопотеря (ожог), обезвоживание (хронический понос))

2. Кардиогенный с нарушением насосной функции сердца (острое нарушение функции миокарда – инфаркт, угрожающие расстройства сердечного ритма – желудочковая тахикардия, механическая закупорка артерий (ТЭЛА), механическое препятствие нормальной функции желудочков – тампонада сердца, венозный застой).

3. Септический (эндотоксины)

4. Анафилактический (переливание несовместимой крови, аллергия другого генеза)

5. Смешанные формы.

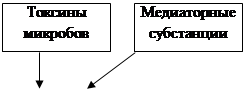

Согласно современным представлениям о патогенезе шока, в его развитии важное значение имеют следующие механизмы:

Основное заболевание

Основное заболевание

Причины шока

Причины шока

|  | ||

Нарушение макроциркуляции

Нарушение макроциркуляции

|  |

Нарушения микроциркуляции:

Вазомоция, специфическая для шока

Повышенная свертываемость

Диссоциация капиллярного кровотока

Нарушения метаболизма, структуры и функции клеток

Обсудим основные звенья патогенеза шока.

- Дефицит ОЦК. Именно с этого звена патогенеза начинает свое развитие шок вследствие потери крови, плазмы или других жидкостей организма. В результате уменьшается венозный возврат крови к сердцу и снижается давление наполнения. Следствием этого являются уменьшение УОС и падение АД. Эти изменения сопровождаются целой серией рефлекторных ответов, направленных на поддержание снабжения кислородом жизненно важных органов. В первую очередь это симпатоадренергическая реакция, выражающаяся в повышении возбудимости симпатической нервной системы, что сопровождается максимальным выбросом катехоламинов. А это вызывает увеличение ЧСС и вазоконстрикцию, повышение периферического сопротивления ряда сосудистых регионов. В основном вазоконстрикция охватывает область кровеносной системы печени, поджелудочной железы, кишечника, почек, мышц, т.е. тех внутренних органов и тканей, которые в остром периоде имеют для выживания организма меньшее значение. Оставшаяся кровь направляется к центральным органам – сердцу и головному мозгу. Такое перераспределение крови называется централизацией кровообращения. В процессе симпатоадренергической реакции повышается тонус не только резистивных сосудов, но и емкостных – вен, что означает уменьшение емкости крови венозного русла. Вследствие этого происходит равномерное распределение объема крови венозного колена кровообращения на фоне уменьшенной общей емкости циркулирующей крови, диспропорция между фактически циркулирующим объемом крови и объемом сосудистого русла уменьшается. Увеличение ЧСС и периферическая вазоконстрикция в начальной фазе шока обеспечивают поддержание АД:

АД = ↓УОС х ↑ЧСС ~ ПСС↑

Если же не происходит быстрой нормализации объема крови, то на передний план все более выступают отрицательные черты вазоконстрикции, а именно уменьшение перфузии тех органов, за счет которых достигается централизация кровообращения, т.е. данный вид шока складывается из снижения МОС, дефицита ОЦК, уменьшения АД и симпатоадренергической реакции

- Уменьшение производительности сердца является начальным звеном патогенеза при кардиогенном шоке. В результате уменьшается ударный объем сердца (так же как и при гиповолемии, поэтому шок при гиповолемии и недостаточности насосной функции сердца называют гиподинамическим). Однако, в отличие от шока при гиповолемии, при котором давление наполнения сердца снижено, при данном виде шока оно повышено вследствие недостаточной насосной функции сердца с застоем крови, оттекающей от органов. На фоне уменьшения УОС и МОС включается симпатоадренергическая противорегуляция и, следовательно, увеличиваются ЧСС и ПСС. В дальнейшем наблюдается то же, что и при гиповолемии – уменьшение перфузии органов. Т.о., картина кардиогенного шока складывается из снижения производительности сердца, уменьшения МОС, снижения АД, подъема давления наполнения сердца и проявлений симпатоадренергической противорегуляции.

- Нарушение сосудистой регуляции является ведущим звеном патогенеза при септической и анафилактической формах шока.

При септическом шоке под влиянием бактериальных токсинов открываются короткие артериовенозные шунты, через которые кровь, обходя капиллярную сеть, устремляется из артериального в венозное русло. Вследствие этого возникает ситуация, при которой общий кровоток на периферии довольно высок и ПСС понижено, а по капиллярам протекает меньшее количество крови. Если снова вспомнить формулу АД, то станет ясно, что АД должно быть пониженным. Кроме того, бактериальные токсины оказывают прямое воздействие на усвоение кислорода непосредственно в клетках – оно снижается. В ответ на это организм реагирует повышением МОС посредством повышения УОС и ЧСС – это обозначается как гипердинамическая реакция циркуляции. С помощью этой реакции организм пытается подвести по возможности больше крови на периферию и тем самым компенсировать возникшие нарушения. Т.о., в начальной фазе септического шока возникает совершенно иная ситуация, чем в начале гиповолемического и кардиогенного шока: происходит падение АД и уменьшение ПСС при нормальном или увеличенном МОС. Давление наполнения нормально или повышено. Позднее из-за нарастающего дефицита объема крови и сердечной недостаточности гипердинамическая реакция переходит в гиподинамическую.

При анафилактическом шоке под воздействием гистамина и др. медиаторов сосуды (как артерии, так и вены) теряют тонус и как следствие резко уменьшается ПСС и снижается АД. Вследствие расширения емкостных сосудов объем крови становится слишком малым по сравнению с емкостью сосудистого русла. Все это приводит к уменьшению капиллярной перфузии. Гиповолемия обусловливает уменьшение обратного кровотока к сердцу и уменьшение давления наполнения. Ударный объем сердца уменьшается. Кроме того, имеет место прямое нарушение сократительной функции сердечной мышцы, что вызывает дальнейшее падение АД. Симпатоадренергическая реакция здесь не проявляется, т.к. сама реакция на симпатическое раздражение нарушена – гистамин проявляет антагонистическое действие по отношению к катехоламинам, поэтому развивается брадикардия.

- Нарушение микроциркуляции при шоке. При всех видах шока наблюдается уменьшение капиллярного кровотока, вследствие чего доставка кислорода и энергетических субстратов, а также выведение продуктов обмена становятся недостаточным – развивается локальное нарушение обмена веществ в тканях - метаболический ацидоз. Под влиянием ацидоза развиваются два основных феномена, которые имеют большое значение в дальнейшем развитии нарушений микроциркуляции при шоке: нарушение равновесия сосудистого тонуса артериол и вен (шоковая специфическая вазомоция) и повышение свертываемости крови (гиперкоагуляция).

Как уже отмечалось, при шоке наблюдается периферическая вазоконстрикция, особенно касающаяся прекапиллярных (артериолы) и посткапиллярных (венулы) сосудов. ГД в капиллярах снижается. Вследствие снижения ГД и преобладания коллоидно-осмотического давления в капиллярах жидкость из интерстиция устремляется в капилляры. С прогрессированием шока и развитием ацидоза происходит расширение артериол, в то время как вены остаются суженными. Кровь устремляется в капилляры, отток от которых нарушен. Вследствие этого кровоток замедляется, кровь скапливается в капиллярах, давление крови в них повышается, жидкость начинает уходить из сосудов в интерстиций. В медленно текущей и сгущенной крови наступает агрегация клеток крови. Типичными клеточными агрегатами являются эритроциты в виде монетных столбиков и скопления тромбоцитов в виде глыбок. Вязкость крови увеличивается, повышается свертывающая активность, образуются капиллярные микротромбы – ДВС-синдром.

- Нарушение функции клеток при шоке. В связи с нарушением микроциркуляции уменьшается снабжение клеток кислородом и энергетическими субстратами. Вследствие этого блокируется образование АТФ: пируват переходит в лактат→гиперлактацидемия с метаболическим ацидозом. Дефицит АТФ лимитирует синтез белка, обусловливает нарушение специфических функций клеток, означает выход из строя натриево-калиевого насоса. Вслед за натрием в клетку следует вода→ клетка отекает → повреждаются лизосомы→ лизис клетки ферментами. Продукты повреждения клеток оказывают повреждающее действие на все органы. Те органы, которые особенно чувствительны к циркуляторному шоку, называют шоковыми: легкие и почки в первую очередь, печень – во вторую.

Патофизиологические принципы терапии шока.

Лечение шока должно быть этиопатогенетическим.

При шоке возникает ряд патофизиологических процессов:

1) абсолютный или относительный дефицит ОЦК;

2) гипоксия клеток и молочно-кислый ацидоз;

3) симпатоадренергическая реакция сосудов;

4) нарушение насосной функции сердца.

Все эти процессы требуют целенаправленной коррекции. На каждое звено патогенеза шока можно повлиять до тех пор, пока не наступило окончательное расстройство всех функций организма.

1 ступень.

- Восполнение ОЦК.

Начинают с вливания коллоидных объёмо- и плазмозамещающих растворов под контролем ЦВД (не должно превышать 15 см вд. ст.)

- кислородотерапия

- терапия ацидоза

2 ступень

- фармакологически вазоактивные вещества позитивно-инотропного действия, влияющие на симпатическую нервную систему и через нее на функцию сердца и сосудистую регуляцию (симпатомиметики, катехоламины)

- сердечные гликозиды

- ИВЛ, АИК, операция

- специальные формы терапии: лизис тромбов, удаление ядов, устранение септического очага и т.д.

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|