- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

Способы выемка угля.

2. Способы выемка угля.

Выемка угля может осуществляться механическим способом (исполнительными органами комбайнов, стругов, бурошнековых установок, отбойными молотками), с помощью взрывных работ, гидравлическим, механогидравлическим и механизированным способами. Выбор способа выемки зависит прежде всего от свойств угля и окружающих пород, а также требований, предъявляемых к качеству угля и затрат на его извлечение. Большое влияние на выбор способов выемки наносит прочность пород кровли и подошвы. Если усилия, которые развивают выемочные машины, недостаточны для разрушения угля, осуществляется предварительное рыхление пласта с помощью взрывных работ.

Процесс выемки включает в себя не только разрушение пласта, но и погрузки угля. Эти процессы могут выполняться либо одной, либо разными машинами, одновременно или последовательно в зависимости от горно-геологических условий и технологии очистных работ. На крутых пластах отсутствует необходимость в погрузочных работах и выемки заключается лишь в разрушении угля. То же можно сказать о гидравлический способ добычи, где нагрузка заменяется гидроразмывом угля.

Наиболее широкое распространение получило выемки угля механическим способом. Оно происходит либо в длинных очистных забоях, или в коротких — камерах, заходках. В отечественной практике наибольшее распространение получили длинные очистные забои. В зависимости от способа выемки очистные забои могут иметь прямолинейную или уступную форму. Различают широкозахватные и узкозахватные извлечения. Широкозахватной называют выемку, при которой разрушение угольного массива осуществляется полосами шириной более 1 м. Выемки, при которой разрушение угля происходит полосами шириной меньше 1 м, называют узкозахватным.

Разновидность узкозахватной выемки, при которой разрушение угля производится стругом, движущимся вдоль забоя и срезает стружку шириной 0,1—0,2 м, называют струговую выемку.

3. Выемка угля комбайнами.

Очистным комбайном называется машина, которая выполняет операции по отделению угля от массива, его разрушению и погрузке на забойный конвейер. К комбайнам предъявляются следующие основные требования: обеспечение механизированной отбойки угля любой крепости и вязкости, высокая производительность, полное погрузки угля на забойный конвейер, обеспечения выхода крупных классов угля, выемка пласта по всей длине очистного забоя, эффективное пылеподавление при работе и низкой удельной энергоемкости.

Комбайны различаются по конструкции, габаритными размерами, производительностью, размещением исполнительных органов относительно корпуса и принципу работы

а б в

Рис. 1– Размещение исполнительных органов комбайнов относительно их корпусов:

а — центральное; б — одностороннее; в — двустороннее

В случае центрального расположения исполнительного органа (рис. 8-1, а) длина ниш — участков лавы, которые не обрабатываются комбайном, одинаковая на обоих ее концах. В этом случае необходимо вынимать ниши даже при выносе приводных головок забойного конвейера в подготовительные выработки. Одностороннее размещение исполнительного органа комбайна (рис. 8-1, б) позволяет уменьшить (или вообще ликвидировать) ниши с одного конца скамьи. При двустороннем расположении исполнительных органов (рис. 8-1, в) появляется возможность обработки лавы по всей длине без ниш.

Комбайны оборудуются шнековыми, буроцепными, дисковыми штанговыми, барабанными, буровыми и корончатыми исполнительными органами. В современных условиях наибольшее распространение получили барабанные и шнековые исполнительные органы.

Барабанные исполнительные органы выполняются с горизонтальной и вертикальной осью вращения. При наличии двух барабанов исполнительный орган легко регулируется по мощности пласта и позволяет изменять глубину захвата путем установки съемных элементов. Недостатками барабанных исполнительных органов с горизонтальной осью являются: невозможность самозарубывание в пласт, сильное измельчение угля, недостаточная транспортирующая способность, что вызывает необходимость повышения скорости резания, что ведет к ухудшению режима резания, а также необходимость в специальном нагрузочном устройстве значительной массы и габаритов.

Шнековый исполнительный орган аналогичный барабанном с горизонтальной осью вращения, но отличается от него условиями погрузки отбитого угля на забойный конвейер. Поток отбитого угля направляется вдоль оси шнека, что уменьшает путь транспортировки, снижает рециркуляцию и измельчение угля в процессе нагрузки и не требует дополнительных сложных погрузочных приспособлений. Работа шнекового органа не требует больших скоростей, что позволяет увеличить сечение срезов и улучшить сортность добываемого угля. Шнековые исполнительные органы обеспечивают возможность самозарубывания.

На пологих и наклонных пластах комбайны работают в комплексе с забойным доставочным конвейером, перемещаясь непосредственно по его ставу или по подошве пласта.

Возможны односторонняя и челночная схемы работы комбайнов в длинных забоях.

Технология работ по выемке угля в очистном забое при челноковой схеме выемки зависит от расположения исполнительного органа относительно корпуса комбайна. При одностороннем расположении исполнительного органа последний чаще всего располагают в сторону конвейерного штрека. Это обусловлено тем, что в противном случае необходимо пропускать угля под корпусом комбайна. На тонких пластах с крепкими углями большие куски угля, попадая под корпус комбайна, сбрасываются с конвейера.

Вынесения исполнительного органа в сторону вентиляционного штрека практикуется на пластах, опасных по газу, пыльные или внезапным выбросам, а также при транспортировке угля снизу вверх на пластах мощностью более 1,2 м. Практика показала, что ни орала, ни щиты не обеспечивают полностью механизированной погрузки. Ссыпания угля с конвейера, отжим угля, вывалы кусков угля из кровли и другие причины не позволяют полностью зачистить почву между конвейером и забоем, и в связи с этим приходится прибегать к очистке вручную.

Вследствие горно-геологических, горнотехнических условий применения и конструктивных особенностей машин и механизмов челночная схема выемки имеет следующие недостатки:

-при выемке угля комбайном, который движется против вентиляционной струи, рабочие, выполняющие работы по оформлению забоя, передвижке конвейера, крепления лавы и т. д., находятся в запыленной атмосфере;

-на слоях с высокой газоносностью снижается эффективность естественной дегазации угольного массива.

Кроме того, при разработке пластов, опасных и угрожаемых по внезапным выбросам, необходимо, чтобы люди не находились на исходящей струе, потому что в случае выброса они могут оказаться в зоне внезапного выделения метана.

Для повышения эффективности выемки угля при интенсивном отжиме угля, ложной кровли, резком изменении угла падения слоя на отдельных участках лавы и в других неблагоприятных условиях в настоящее время осуществляется переход на одностороннюю выемку.

Достоинства односторонней схемы выемки следующие: механизация зачистки угля при обратном ходе комбайна исключает необходимость присутствия человека между забоем и конвейером, что снижает производственный травматизм в очистном забое от обрушения угля и породы и уменьшает в 5-6 раз трудоемкость ручных работ по зачистке; при обратном ходе комбайн своими шнеками дополнительно дробит породу и уголь, снимает все неровности почвы, создавая благоприятные условия для пересувки конвейера до забоя и уменьшая число остановок из-за аварии;

В период выемки угля комбайном рабочие находятся на свежей струе, причем угля при зачистке смачивается во второй раз, что значительно снижает пылевыделение; отсутствие рабочих на исходящей струе при выемке угля комбайном при разработке выбросоопасных пластов; повышение эффективности естественной дегазации с поверхности угольного массива за время, необходимое для перегона комбайна; сокращения времени на концевые операции.

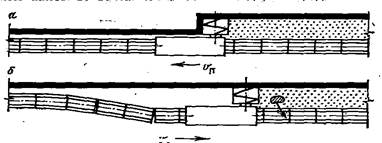

Рис. 2– Технологическая схема выемки угля узкозахватным комбайном:

1 и 2 — нижняя и верхняя ниши; 3 - комбайн; 4 — погрузочный лемех;

5 — конвейер; 6 и 7 — верхние и нижняя приводные головки

Недостатки односторонней схемы выемки в сравнении с челноковой: увеличение времени работы комбайна по выемке полосы угля; увеличение (вдвое) пути передвижения по лаве машиниста комбайна и его помощника.

Односторонняя схема выемки обеспечивает повышение эффективности погрузки угля в лавах, работающих по восстанию, но не эффективна в лавах, отрабатываемых по падению на пластах с углом падения более 6°.

При челноковой схеме работы комбайна с лемехами и передвижке его в заранее подготовленную нишу машинист и его помощник начинают цикл с приема смены и осмотра комбайна, демонтажа орала и пересувки комбайна к забою вместе с головкой конвейера. После передвижки конвейера комбайн перемещается по лаве на 3-4 м без лемеха. При этом погрузка угля производится вручную помощником машиниста и других рабочих. Они же монтируют лемех. На эти операции затрачивается 20-30 мин.

Во время выемки угля комбайном управляют машинист и один или два его помощника. Часть угольной мелочи, которая остается после прохода комбайна, грузится на конвейер вручную. После снятия одной полосы комбайн заводят в нишу у вентиляционного штрека, делают те же конечные операции и затем снимают следующую полосу угля.

При односторонней схеме работы комбайна исполнительный орган при спуске остается в призабойном пространстве, делая погрузку угля, оставшегося на почве после прохода комбайна или обрушившегося с забоя. Верхняки секций механизированной крепи при такой схеме работы передвигаются вслед за комбайном во время его рабочего хода, а передвижка конвейера осуществляется либо одновременно с комбайном в нижней части лавы, или сразу же после прохода его при обратном ходе.

Рис. 3– Односторонняя схема выемки угля комбайном: а — рабочий ход; б — обратный ход

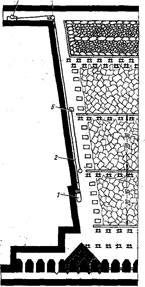

Выемка угля комбайнами на крутых пластах имеет некоторые особенности. Комбайн 1 (рис. 4) подвешивается в лаве на двух канатах 2, один из которых — мера. Канаты через блоки 3 идут в лебедки 4, установленной на вентиляционном штреке. Для прижатия комбайна к забою скамье предоставляется наклон 5...10° на массив относительно линии падения. Машинист комбайна сопровождает его по лаве. Выемка угля производится при движении комбайна снизу вверх.

Рис. 4– Технологическая схема выемки угля комбайном на крутом пласте:

1 - комбайн; 2 - канат: 3 - блок; 4 - лебедка; 5 - пульт управления; 6 - шахтофон; 7 - стойки ОКУМ.

В очистных забоях крутых пластов, оборудованных комбайнами, механизированное извлечение выполняется в среднем на 70 % длины лавы в ее верхней части. В нижней части лавы уголь вынимается отбойными молотками с целью предварительного оборудования «магазинного» уступа.

Контрольные вопросы:

1. Охарактеризуйте технологию проведения работ.

2. Охарактеризуйте способы выемки угля.

3. Охарактеризуйте технологию выемки угля комбайнами

Литература:

1. Васючков Ю. Ф. Горное дело: Учеб. для техникумов.- М.: Недра, 1990.- 512 с.: ил.с. 141-153

Домашнее задание:

6. Изучить материал лекции и материал в литературе [1], видеоматериал.

7. Проверить свои знания по контрольным вопросам и оформить отчет по практике по изученному материалу.

Критерии оценивания выполненного домашнего задания:

Выполненная домашняя работа оценивается по пятибалльной системе:

5 «отлично» - на все контрольные вопросы в отчете письменно даны исчерпывающие ответы, материал изложен логично и правильно, без ошибок, что подтверждает полноту изучения и глубокое понимание студентом материала, отчет оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ;

4 «хорошо» - на все контрольные вопросы в отчете письменно даны исчерпывающие ответы, но допущены неточности в формулировках и форме построения ответа, а объем и содержание ответов студента указывают на достаточный объём изучения студентом материала, отчет оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ;

3 «удовлетворительно» - на все контрольные вопросы в отчете письменно даны ответы в недостаточном объёме, допущены неточности и ошибки в формулировках, а объем и содержание ответов указывают на знание основных, существенных положений учебного материала, допускаются отклонения от требований ГОСТ при оформлении;

2 «неудовлетворительно» - нет ответа на один из вопросов, а на остальные вопросы даны неполные ответы, содержащие недостаточный объём информации для полноты выполнения своих профессиональных навыков, указывающие на не знание основных положений учебного материала.

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|