- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

Определение морфологических признаков почвы

Определение морфологических признаков почвы

Цель работы: описать основные морфологические признаки исследуемой почвы.

Строение почвенного профиля.В результате почвообразовательного процесса почвенная толща расчленяется на отдельные слои (горизонты). Эти горизонты называют генетическими, поскольку они образуются в процессе генезиса, т.е. возникновения и развития почвы. Совокупность генетических горизонтов образует почвенный профиль.

Порядок и ход работы

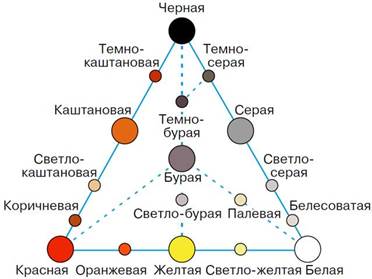

Рис. 6. Треугольник С.А. Захарова для определения окраски почвы

Чтобы правильно установить окраску почвенного горизонта, необходимо:

1) установить преобладающий цвет;

2) определить насыщенность этого цвета;

3) отметить оттенки основного цвета;

4) указать степень однородности окраски.

Определение характера сложения почвы. Характер сложения может быть определен по сопротивлению, которое бывает при вдавливании ножа в почву: рыхлое (нож входит легко), уплотненное (нож входит с некоторым усилием), плотное (нож входит с трудом).

Другие морфологические признаки (структурность, характер порозности, новообразования, включения) определяются визуально с опорой на сведения, приведенные в теоретической части.

Пример описания почвенного профиля чернозема:

Горизонт А — гумусовый горизонт интенсивно-черного цвета, структура мелко- и среднекомковатая в верхней половине, зернисто-комковатая в нижней части. Сложение рыхлое. Содержание корней трав большое. Нижняя граница неясная, переход к горизонту В очень постепенный. Мощность — от 0 до 50 см.

Горизонт В — окраска постепенно сменяется от черной в верхней части до серовато-бурой в нижней части горизонта. Характерны потеки гумуса по межструктурным отдельностям. Встречаются корни трав. Часты ходы грызунов-землероев. Структура в верхней части комковатая, переходит книзу в плохо выраженную призматическую. Вскипает на глубине 85 см. Мощность — от 50 до 105см.

Горизонт С — бурого или буровато-палевого цвета, призматической структуры, пористого трещиноватого сложения (лесс или лессовидный суглинок). Нередки новообразования карбонатов в виде псевдомицелия. Видимая мощность — от 105 до 110см.

Определение гранулометрического состава почвы без приборов. Гранулометрический состав определяют визуально и на ощупь в сухом и влажном состоянии по следующим показателям: ощущение при растирании почвы на ладони, вид под лупой или без нее, состояние сухой и влажной почвы, отношение влажной почвы или грунта к скатыванию. Последний прием находит широкое применение: берут 3-4 г почвы и увлажняют до рабочего состояния (густой пасты), вода при этом из почвы не отжимается. Хорошо размятую и перемешанную в руках почву раскатывают на ладони в шнур толщиной около 3 мм и затем сворачивают в кольцо диаметром в 3 см. В зависимости от механического состава почвы шнур при скатывании принимает различный вид (табл. 5). Для уточнения гранулометрического состава почвы используются и другие показатели (табл. 6).

Таблица. Определение механического состава почвы по отношению почвы к скатыванию

| Механический состав | Морфология образца |

| Песок | Шнур не образуется |

| Супесь | Зачатки шнура |

| Легкий суглинок | Шнур, дробящийся при раскатывании |

| Средний суглинок | Шнур сплошной, кольцо распадается при свертывании |

| Тяжелый суглинок | Шнур сплошной, кольцо с трещинами |

| Глина | Шнур сплошной, кольцо стойкое |

Показатели гранулометрического состава почвы для определения его визуально и на ощупь

| Группа почв по механическому составу | Ощущение при растирании почвы на ладони | Вид под лупой и без нее | Состояние сухой почвы и грунта | Состояние влажной почвы и грунта |

| Песок | Песчаная масса | Состоит почти целиком из зерен песка | Сыпучие | Образует текучую массу – «песок-плывун» |

| Супесь | Неоднородная масса, в основном песок и слабо ощущается суглинок | Преобладают частицы песка, более мелкие – примесь | Комья легко распадаются при надавливании | Непластичная масса |

| Легкий суглинок | Неоднородная масса, значительное количество глинистых частиц | Преобладает песок, глинистых частиц – 20-30% | Для разрушения комьев в руке требуется небольшое усилие | Слабопластичная масса |

| Средний суглинок | Одинаковое количество песчаных и глинистых частиц | Еще ясно видны песчаные частицы | Сухие комья с трудом разрушаются в руке | Пластичная масса |

| Тяжелый суглинок | Небольшая примесь песчаных частиц | Преобладают пылеватые глинистые частицы | Сухие комья невозможно разрушить сжатием в руке | Хорошо пластичная масса |

| Глина | Очень тонкая однородная масса, трудно растираемая в порошок | Однородный тонкий порошок, песчаных частиц нет | Твердые комья, не распадающиеся от удара молотком | Хорошо пластичная, липкая, мажущаяся масса |

В ходе выполнения работы заполняют таблицу.

Таблица Показатели гранулометрического состава исследуемых почв

| Показатели | Образец почвы №1 | Образец почвы №2 | Образец почвы №3 | Образец почвы №4 |

| Отношение почвы к скатыванию | ||||

| Ощущение при растирании почвы на ладони | ||||

| Вид под лупой и без нее | ||||

| Состояние сухой почвы и грунта | ||||

| Состояние влажной почвы и грунта | ||||

| Гранулометрический состав почвы с учетом всех показателей |

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|