- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

Качественный анализ

Качественный анализ

Для получения достоверных результатов анализа конкретного иона необходимы реакции, выполнению которых не мешает присутствие других ионов. Для этого нужны специфические реагенты (взаимодействующие только с определяемым ионом).

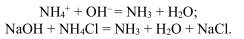

Примером реакции с участием специфического реагента является выделение газообразного аммиака NH 3 при действии щелочей (KOH или NaOH) на вещество, содержащее ион аммония NH4 +. Ни один катион не помешает обнаружению иона NH4+, потому что только он реагирует со щелочами с выделением аммиака:

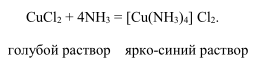

. Еще один пример — специфические реагенты на ионы железа. Специфический реактив гексацианоферрат (III) калия К3[Fе(СN)6] (красная кровяная соль) образует синий осадок (турнбуллева синь) только с ионами двухвалентного железа Fe 2+. Гексацианоферрат (II) калия K4[Fe(CN)6] (желтая кровяная соль) образует синий осадок (берлинская лазурь) только с ионами трехвалентного железа Fe3+. Специфический реагент на ионы меди (II) — аммиак:

Окрашивание пламени горелки является также способом определения некоторых катионов, т. е. качественной реакцией на их присутствие:

Li + — окрашивание пламени в красный цвет;

Na + — окрашивание пламени в желтый цвет;

K + — окрашивание пламени в фиолетовый цвет.

Селективные реагенты — это реагенты, которые реагируют лишь с немногими веществами. Диметилглиоксим (реагент Чугаева) служит примером селективного реагента в щелочной среде он реагирует с ионами Ni +2, Co +2, Fe +2; в кислой — только с ионами Pd +2.

К сожалению, селективных, а тем более специфических реагентов очень мало. Поэтому смеси катионов и анионов разделяют на части с помощью реактива, который называется групповым реактивом.

Действуя на смесь катионов в строго определенном порядке растворами соляной кислоты HCl, серной кислоты H2SO4, аммиака NH3 и гидроксида натрия NaOH, можно разделить содержащиеся в смеси катионы на шесть аналитических групп. Эти растворы называются групповыми реагентами, а схема — кислотно-щелочной (по используемым групповым реагентам).

В сероводородной схеме групповыми реагентами являются соляная кислота HCl, сероводород H2S и карбонат аммония (NH4)2CO3.

Разделение катионов на пять аналитических групп основано на различии свойств образуемых ими хлоридов, сульфидов и карбонатов:

- I группа K +, Na +, NH +4, Mg +2 — группового реагента нет, поэтому эти катионы остаются в растворе после отделения других групп;

- II группа Ba +2, Ca +2, Sr +2 — групповой реагент (NH4) 2 CO 3 осаждает карбонаты этих катионов;

- III группа Al +3, Cr +3, Fe +3, Fe +2, Ni +2, Co +2, Mn +2, Zn +2 — групповой реагент (NH4) 2 S осаждает гидроксиды Al +3 и Cr +3 и сульфиды остальных катионов;

- IV группа Cu +2, Cd +2, Hg +2, Bi +3, As +3, Sn +2, Sn +4, Sb +2 — групповой реагент H 2 S осаждает сульфиды этих катионов;

- V группа Ag +, Pb +2 и Hg +2 — групповой реагент HCl — осаждает хлориды этих катионов.

Общепринятой классификации для разделения анионов, как для разделения катионов, не существует. Используют разделение анионов на три аналитические группы по растворимости солей бария и серебра.

- ● Первая группа сульфат-ион SO 4 –2, сульфит-ион SO 3 –2, тиосульфат-ион S 2 O 3 –2 , карбонат-ион CO 3 –2, фосфат-ион PO 4 –3, силикатион SiO 3 –2, борат-ионы BO 2 – или B 4 O 7 –2.

Групповой реагент — ВаСl2 в нейтральной или слабощелочной среде. Соли бария малорастворимы в воде, но растворяются в разбавленных кислотах (за исключением BaSO4).

Например, важнейшими промышленными солями бария являются хлорид, карбонат и сульфат. Технический продукт содержит 80−90 % ВаО2 и окрашен соединениями железа в желтоватый или зеленоватый цвет. Зеленая окраска пламени — «визитная карточка» бария, даже если он присутствует в микроколичествах.

Барий присутствует в крови, мышцах, головном мозге, селезенке и даже в хрусталике глаза. Опасность для человека несут водорастворимые соли бария, а именно карбонаты, сульфиды, нитраты.

Всасывание растворимых солей бария в желудочно-кишечном тракте составляет около 10 %, иногда этот показатель доходит до 30 %. Гомеопаты рекомендуют принимать углекислый барий пожилым людям, страдающим ожирением, когда присутствуют симптомы склероза. - ● Вторая группа хлорид-ион Cl –, бромид-ион Br –, йодид-ион I –, сульфид-ион S –2 и др. Серебряные соли малорастворимы в воде и в HNO3.

Групповой реагент — AgNO3 в присутствии HNO3.

Например, сульфид-ион — хороший восстановитель и окисляется большинством известных окислителей, даже кислородом воздуха. Реакция восстановления бромат-ионов бромид-ионами или йодид-ионами протекает в кислой среде.

Йодид-ионы окисляются гораздо легче, чем хлорид- или бромидионы. Хлорид-ион обесцвечивает перманганат калия при нагревании. В присутствии сульфид-ионов появляется осадок свободной серы.

Основным источником хлорид-ионов является поваренная соль, используемая при приготовлении пищевых продуктов. Хлориды обладают высокой миграционной способностью благодаря хорошей растворимости. У животных и человека ионы хлора участвуют в поддержании осмотического равновесия. - ● Третья группа нитрат-ион (NO3) – , нитрит-ион (NO2) – и др. Соли бария и серебра растворимы в воде. Группового реагента нет.

В отличие от катионов, анионы обычно не мешают обнаружению друг друга. Систематический анализ используют в редких случаях.

Например, широко известно также применение нитритов для консервирования пищевых продуктов. Предельно допустимая концентрация нитритов в воде водоемов (ПДКв) установлена в размере 3,3 мгдм 3 в виде иона (NO2) –.

Методы качественного анализа классифицируют следующим образом:

— анализ катионов;

— анализ анионов;

— анализ сложных смесей.

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|