- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

Химическое равновесие и теория электролитической диссоциации в аналитических процессах.

Химическое равновесие и теория электролитической диссоциации в аналитических процессах.

План

1.Общие понятия о растворах и растворимости

2.Способы выражения концентрации растворов

3.Закон действия масс

4.Химическое равновесие

5.Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа диссоциации. Степень диссоциации слабых электролитов.

Все вещества растворимы в воде. Каждое из них характеризуется определенной растворимостью. Растворимость – максимальное количество вещества, которое способно раствориться при данной температуре в определенном количеств растворителя. Растворы – однофазные системы, состоящие из двух или более компонентов. Компоненты растворов сохраняют свои уникальные свойства и не вступают в химические реакции между собой с образованием новых соединений. Компоненты, присутствующие в растворе в большом количестве называют растворителем, остальные компоненты – растворенные вещества. Два вещества растворяющиеся дуг в друге в любых пропорция с образованием истинных растворов называются полностью взаиморастворимыми. (например газы; жидкости – спирт и вода; твердые вещества Ag-Au).

Если два компонента образуют одну фазу при смешивании только в определенных пропорциях, а в других случаях возникают две фазы – то они называются частично взаиморастворяемыми (например: вода-бензол). Растворимость вещества принято выражать в граммах растворенного вещества на 100 г. воды, или в молях на 1 л. раствора.

По агрегатному состоянию растворы делят на :

1. Твердые (латунь – сплав Cu и Zn)

2. Жидкие (морская вода)

3. Газообразные (воздух)

По количеству растворенного вещества растворы делят на:

1. Насыщенные – растворенное вещество содержится в количестве, равном растворимости этого вещества при данной температуре. В насыщенном растворе уже нельзя растворять вещества не изменяя внешних условий (t, p,V), поэтому если в такой раствор добавить еще вещество, оно не раствориться и выпадет в осадок.

2. Ненасыщенные – растворенного вещества содержится в меньшем количестве, чем его растворимость. В ненасыщенном растворе можно растворить еще некоторое количество того же вещества и растворение будет продолжаться пока раствор не станет насыщенным.

3. Перенасыщенные – растворенного вещества содержится больше, чем его растворимость при данной температуре. Если в пересыщенный раствор бросить кристаллик вещества, то вокруг него начнут расти новые кристаллы и кристаллы будут выпадать до тех пор, пока раствор не станет насыщенным.

По содержанию растворенного вещества растворы делят на:

1. Разбавленные – растворенного вещества содержится мало, по сравнению с растворителем и далеко до насыщения.

2. Концентрированные – раствор с высоким содержанием растворенного вещества.

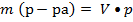

Концентрация раствора - количество вещества содержащегося в определенном количестве раствора или растворителя или в определенном объеме раствора. Концентрация раствора может быть выражена в различных единицах: в граммах, процентах, молях, граммэквивалентах. Концентрация веществ может выражаться в :

1. Процентах (процентная концентрация) – указывает какое количество растворенного вещества содержится в 100 грамм раствора

• 100%

• 100%

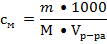

2. Молях (молярная концентрация) – указывает какое количество молей растворенного вещества содержится в 1 л. раствора. Для молярных растворов приняты следующие обозначения: одномолярные – 1М (1 моль вещества содержится в 1 л. раствора), двумолярные – 2М, децимолярные – 0,1 М и т.д.

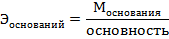

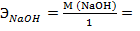

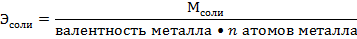

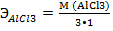

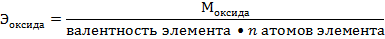

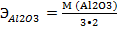

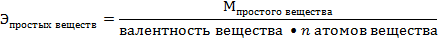

3. Граммэквивалентах (нормальная концентрация) – указывает какое количество граммэквивалентов растворенного вещества содержится в 1 л. раствора. Различают растворы: однонормальные – 1N (1Н) – 1 граммэквивалент растворен в 1 л. раствора, двунормальные 2N (2Н), полунормальные – 0,5 N, децинормальные – 0,1 N, сантинормальные – 0,01N и т.д.

4.

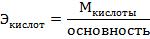

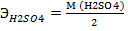

5. Грамм- эквивалент обозначается- Э. Эквивалент кислот находится по формуле

Например:

= 49г/моль

= 49г/моль

Например:

40г/моль

40г/моль

Например:

= 44,5 г/моль

= 44,5 г/моль

Например:

= 17 г/моль

= 17 г/моль

Например:

= 8 г/моль

= 8 г/моль

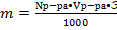

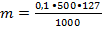

Какую массу химически чистого (х.ч.) йода следует взять для приготовления 500 мл 0,1н раствора?

Дано: Решение

Vр-ра= 500 мл

Nр-ра = 0,1 моль/л Э(I2) =

mв-ва - ? Э(I2) =  = 127 г/моль

= 127 г/моль

= 6,35 г.

= 6,35 г.

Ответ: mв-ва = 6,35 г.

При комнатной температуре в 1 л. воды можно растворить 2 г. CaSO4. Найдите молярную растворимость указанной соли.

Дано: Решение

Vр-ра= 1000 мл

mв-ва = 2 г. М(CaSO4) = 40+32+64 = 136 г\моль

М - ?  = 1,5•10-2 моль\л

= 1,5•10-2 моль\л

Ответ: M = 1,5•10-2 моль\л

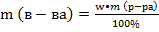

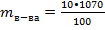

Определите сколько грамм H2SO4 содержится в 1л.10% раствора H2SO4 p которой равна 1,07 г\мл.

Дано: Решение

Vр-ра= 1000 мл  • 100%

• 100%

pр-ра = 1,07 г\мл

wр-ра = 10% m(р-ра) = 1000•1,07 = 1070 г.

m H2SO4 - ?  = 107 г.

= 107 г.

Ответ: m = 107 г.

Если при взаимодействии двух веществ образуется новое вещество, то доказательством происходящей химической реакции является уменьшение массы исходных веществ и увеличение массы получающихся веществ. Одни реакции протекают практически мгновенно (кислота + основание), другие при обычных условиях идут настолько медленно, что заметные изменения концентраций реагентов наблюдаются лишь через несколько лет (H2 + O2 → H2O в отсутствии катализаторов). При этом существуют множество реакций протекающих с вполне измеримыми скоростями в обычных условиях. Итак скорость химической реакции измеряют количеством вещества, прореагировавшими в единицу времени и выражают в молях на литр.

Скорость химической реакции зависит от условий, в которых она протекает: от концентрации реагентов, температуры, катализатора, излучения и т.д. Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ впервые сформулирована в 1867 году норвежскими учеными Гульдбергом и Вааге и известна под названием закона действующих масс: «Скорость химической реакции прямо пропорциональна произведению концентраций реагирующих веществ, измеряемых в молях на литр раствора»

V= k • c1 • c2 где

v – скорость реакции

c1 • c2 - концентрации реагирующих веществ

k – Коэффициент пропорциональности

k – Коэффициент пропорциональности зависит от природы реагирующих веществ, от температуры, но не зависит от концентрации реагирующих веществ.

Многие реакции не заканчиваются полностью, так как, продукты реакции могут реагировать между собой и образуются исходные вещества. Такие реакции называются обратимыми. Например:

ZnSO4 + H2S  ZnS + H2SO4

ZnS + H2SO4

В таких реакциях ставят две стрелки. Реакции между исходными веществами называются прямой реакцией, а между полученными веществами – обратной. Скорость прямой реакции зависит от концентрации исходных веществ, а скорость обратной – от концентрации полученных веществ. В начале процесса скорость прямой реакции максимальна, а скорость обратной реакции равна нулю. По мере течения скорость прямой реакции убывает, так как, концентрация веществ уменьшается, а скорость обратной возрастает так, как, концентрации полученных веществ увеличиваются. И наступает такой момент, когда скорости процессов становятся равными. Состояние системы, при которой скорости прямой и обратной реакций равны, называется химическим равновесием.

При химическом равновесии прямая и обратная реакции идут с одинаковой скоростью в обоих направлениях.

Рассмотрим обратимую реакцию: A + B  C + D

C + D

V1 = k1•[A]•[B]

А скорость обратной реакции

V2 = k2•[C]•[D]

k1 –коэффициент пропорциональности прямой реакции

k2 – коэффициент пропорциональности обратной реакции

В момент химического равновесия скорости прямой и обратной реакции равны между собой, т.е.

v1 = v2 или k1•[A]•[B] = k2•[C]•[D], отсюда

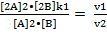

= K

= K

K – константа химического равновесия.

Константа химического равновесия равна отношению произведения концентраций полученных веществ к произведению концентраций исходных веществ с учетом коэффициентов. Например:

A + B +C  D + E

D + E

K =

2A + B  C + D

C + D

K =

Вообще для прямой реакции

mA + nB  pC + qD

pC + qD

K =

Это уравнение выражает закон действующих масс в общей форме

3H2 + N2  2NH3

2NH3

K =

K – константа равновесия не зависит от концентрации реагирующих веществ, но зависит от температуры. При изменении внешних условий химическое равновесие нарушается, в системе происходит изменение, пока реакция не достигнет состояния равновесия в новых условиях. Пользуясь законом действия масс, можно управлять состоянием химического равновесия, т.е. вызывать сдвиг равновесия обратимых реакций в том, или ином направлении. Наибольшее значение имеют случаи нарушения равновесия вследствие изменения концентрации, какого либо вещества, давления, или температуры.

1. При увеличении концентрации, какого либо из веществ, участвующих в равновесии, равновесие смещается в сторону расхода этого вещества; при уменьшении концентрации какого-либо из веществ равновесие смещается в сторону образования этого вещества.

2. При увеличении давления равновесие сдвигается в сторону уменьшения числа молекул газов, т.е. в сторону понижения давления; при уменьшении давления равновесие смещается в сторону возрастания числа молекул газов, т.е. в сторону увеличения давления. Если реакция протекает без изменения числа молекул газов, равновесие не нарушается.

3. При повышении температуры равновесие смещается в сторону эндотермической, а при понижении температуры – в сторону экзотермической реакции.

Все эти три принципа известны под названием принципа Ле-Шателье

Если на систему находящуюся в равновесии, оказать какое- либо воздействие, то в результате протекающих в ней процессов равновесие сместиться в таком направлении, что оказанное воздействие уменьшится.

Задача №1

Как измениться скорость прямой реакции 2A + B  C , если концентрация A и B увеличится в 2 раза?

C , если концентрация A и B увеличится в 2 раза?

Дано: Решение

[A] 2A + B  C

C

[B] V1 = k1•[A]2•[B] V2 = k2•[2A]2•[2B]

[2A]  = 8 раз

= 8 раз

[2B]

V2\v1 - ?

Ответ: Скорость прямой реакции увеличится в 8 раз.

Вещества, водные растворы которых проводят электрический ток, называются электролитами. К ним относят кислоты, основания, соли. Распад молекул электролитов на ионы, под действием растворителя называется электролитической диссоциацией. Атомы, или группы атомов, несущие электрические заряды называются ионами. Каждый электролит распадается на катионы – ионы с положительным зарядом ядра, и анионы – ионы с отрицательным зарядом. Сумма зарядов катионов всегда равна сумме зарядов анионов.

Теория электролитической диссоциации была предложена в 1887 году Аррениусом. Заряд иона равен его валентности. Ионы обладают иными свойствами, чем атомы соответствующих элементов. Например: ионы хлора не имеют запаха, цвета, т.е. неттех качеств, свойств, которыми обладает газообразный хлор.

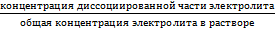

Различают сильные и слабые электролиты. Сильные – полностью распадаются на ионы, слабые – часть молекул остается в недиссоциированном состоянии. Отношение числа молекул, распавшихся на ионы, к общему числу растворенных молекул электролита называется степенью диссоциации. Она обозначается –  показывает какая доля всех молекул в растворе диссоциирована.

показывает какая доля всех молекул в растворе диссоциирована.  можно выражать, либо в процентах, либо в долях. Степень диссоциации одного и того же электролита в растворе зависит от температуры и от концентрации раствора.

можно выражать, либо в процентах, либо в долях. Степень диссоциации одного и того же электролита в растворе зависит от температуры и от концентрации раствора.

=

=

Например: степень диссоциации 0,05 М раствора H2SO3 равна[

=

=  = 0,2;

= 0,2;  =

=  • 100% = 20%

• 100% = 20%

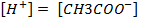

Когда говорят, что CH3COOH в 0,1 М растворе диссоциирована на 1, 3%, это означает, что в 1 литре раствора содержится

= 0,0013 – диссоциированных молей.

= 0,0013 – диссоциированных молей.

Диссоциация электролита – процесс обратимый. В растворе между концентрацией недиссоциированных молекул и концентрацией ионов, существует определенная зависимость. Например:

K =

Константа диссоциации электролита равна отношению произведения концентраций ионов в растворе к концентрации недиссоциированных молекул этого электролита. Константа диссоциации не зависит от концентрации электролита и при данной температуре для одного и того же электролита есть величина постоянная. Определяя степень диссоциации, учитывают общее число растворенных молекул, а вычисляя константу диссоциации, учитывают число недиссоциированных молекул

K =  (1)

(1)

Обозначим  через С, степень диссоциации через

через С, степень диссоциации через  . Тогда число диссоциирующих молекул – С - С•

. Тогда число диссоциирующих молекул – С - С•  . Каждая распавшаяся молекула электролита образует по катиону

. Каждая распавшаяся молекула электролита образует по катиону  и по аниону

и по аниону  , т.е.

, т.е.  = С•

= С•

Подставляем в (1) уравнение значения

К =  или К =

или К =  (2)

(2)

Уравнение (2) выражает закон разбавления Оствальда и устанавливает связь между степенью диссоциации и концентрацией слабого электролита. С увеличением концентрации, степень диссоциации уменьшается, а с уменьшением - возрастает, т.к. при данной температуре К – величина постоянная. Для очень слабых электролитов, где степень диссоциации очень мала, знаменатель в уравнение (2) можно принять за 1. Тогда

К = С•  2 и

2 и

Отсюда следует, что степень диссоциации увеличивается, с уменьшением концентрации раствора, т.е. разбавлением его.

Степень диссоциации зависит:

1. От температуры ( в незначительной степени)

2. От концентрации ( в значительной степени)

3. Если в растворе присутствуют 2 электролита имеющие один общий ион, то говорят, что они имеют одноименный ион. Например: в растворе HCl и KCl ион Cl-. Если в таком растворе одинаковая степень диссоциации, одинаковая концентрация, то при смешивании этих растворов степень диссоциации каждого электролита не изменится.

4. Если к раствору слабой кислоты прибавить ее соль происходит значительное уменьшение степени диссоциации кислоты.

Степень диссоциации слабого электролита уменьшается, если внести в раствор сильный электролит с одноименным зарядом, даже если сильный электролит взят в малом количестве.

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|