- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

Вопросы к экзамену (зачету) по дисциплине

Вопросы к экзамену (зачету) по дисциплине

«Методы психолого-педагогических исследований»

1. (2) Теория, концепция, метод и методика, их взаимосвязь.

Теория (греч. theoría, от theoréo — рассматриваю, исследую), в широком смысле — комплекс взглядов, представлений, идей, направленных на истолкование и объяснение какого-либо явления; в более узком и специальном смысле — высшая, самая развитая форма организации научного знания, дающая целостное представление о закономерностях и существующих связях определённой области действительности — объекта данной Т. Т. выступает как наиболее совершенная форма научного обоснования и программирования практической деятельности.

КОНЦЕПЦИЯ(от лат. conceptio — схватывание) — термин философского дискурса, который выражает или акт схватывания, понимания и постижения смыслов в ходе речевого обсуждения и конфликта интерпретаций, или их результат, представленный в многообразии концептов, не отлагающихся в однозначных и общезначимых формах понятий. Концепция связана с разработкой и развертыванием личного знания, которое в отличие от теории не получает завершенной дедуктивно-системной формы организации и элементами которого являются не идеальные объекты, аксиомы и понятия, а концепты — устойчивые смысловые сгущения, возникающие и функционирующие в процессе диалога и речевой коммуникации. Концепции, приобретая пропозициональную форму теории, утрачивают свою сопряженность с коррелятивностью вопросов и ответов, образующих определенный комплекс. Концепции коррелируют не с объектами, а с вопросами и с ответами, выраженными в речи, и смысловыми «общими голосами», признаваемыми участниками диалога. Каждый элемент концепции коррелирует не с объектом, а с целостностью личного опыта.

МЕТОД- в широком смысле сознательный способ достижения какого-либо результата, осуществления определенной деятельности, решения некоторых задач. Метод предполагает известную последовательность действий на основе четко осознаваемого артикулируемого и контролируемого идеального плана в самых различных видах познавательной и практической деятельности в обществе и культуре. Степень этой осознанности и контроля идеального плана деятельности может быть различной, но так или иначе осуществление деятельности на основе того или иного метода в принципе предполагает сознательное соотнесение способов действия субъектов данной деятельности с реальной ситуацией, оценку их эффективности, критический анализ и выбор различных альтернатив действия и пр

Методика-совокупность способов, приемов познания

По Ковальченко- совокупность правил и процедур, приемов и операций, позволяющих на практике реализовать идеи и требования принципа, на котором основан метод.

Методология (от «метод» и «логия») –1) учение о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности 2)система принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности, а также учение об этой системе»

Методология – 1)это учение об организации деятельности. 2) учение о методе познания и преобразования мира» Такое определение однозначно детерминирует и предмет методологии – организация деятельности

ПОДХОД- комплекс парадигматических, синтагматических и прагматических структур и механизмов в познании и/или практике, характеризующий конкурирующие между собой (или исторически сменяющие друг друга) стратегии и программы в философии, науке, политике или в организации жизни и деятельности людей. Обычно к анализу категории П. обращаются в особые периоды развития той или иной деятельности, когда фиксируются принципиальные изменения или возникают неразрешимые наличными средствами проблемы. В развитии науки и научной деятельности Кун назвал эти периоды научными революциями. В более широком смысле, вся наука представляет собой особый П. к миру, базовой парадигмой которого являются развернутые представления о природе

Научные концепции - наиболее общие и важные фундаментальные положения теорий.

Научная теория - это систематизированные знания в их совокупности. Научные теории объясняют множество накопленных научных фактов и описывают определенный фрагмент реальности (например, электрические явления, механическое движение, превращение веществ, эволюцию видов и т.п.) посредством системы законов.

Главное отличие теории от гипотезы - достоверность, доказанность. сам термин теория имеет множество смыслов.[1][3] Теория в строго научном смысле - это система уже подтвержденного знания, всесторонне раскрывающая структуру, функционирование и развитие изучаемого объекта, взаимоотношение всех его элементов, сторон и теорий.

теория и метод одновременно тождественны и различны.

Тождественность – в том, что они взаимосвязаны, это единое отражение реальной действительности. Будучи едиными, теория и метод взаимопереходят, взаимопревращаются: теория, отражая действительность, преобразуется в метод посредством разработки, формулирования вытекающих из нее принципов, правил, приемов и т. п., которые затем возвращаются в теорию (а через нее - в практику), т.к. человек применяет их в ходе познания и изменения окружающего мира.

Т.е., метод - это теория, приведенная в действие и используемая для дальнейшего познания действительности.

Различия теории и метода :

а) теория - результат предыдущей деятельности, метод - исходный пункт и предпосылка последующей деятельности;

б) функции теории - объяснение и предсказание, метода - регуляция и ориентация;

в) теория - система идеальных образов, отражающих сущность объекта, метод - система правил, предписаний, использующихся для познания объекта;

2. (20) Характеристика метода тестов. Классификация тестов.

Тестология – наука о тестах.

Тест – это стандартизованные и обычно краткие и ограниченные во времени испытания, предназначенные для установления количественных и качественных индивидуально-психологических различий между людьми.

Относятся к строго формализованным методам.

Их отличительная особенность в том, что они состоят из заданий, на которые от испытуемого нужно получить правильный ответ.

Тесты – это методики, которые состоят из серии заданий с выбором из готовых вариантов ответов.

Тест– стандартизованное, часто ограниченное во времени

испытание, предназначенное для установления количественных и качественных индивидуальных психологических различий.

Психологический тест – это краткая психодиагностическая методика, предполагающая стандартизированную процедуру проведения, процедуру обработки результатов и подсчёта тестовых показателей. Тест состоит из набора отдельных заданий с закрытымперечнем вариантом ответов, предложенных испытуемому для выбора, инструкций по проведению, ключей, норм по интерпретации.

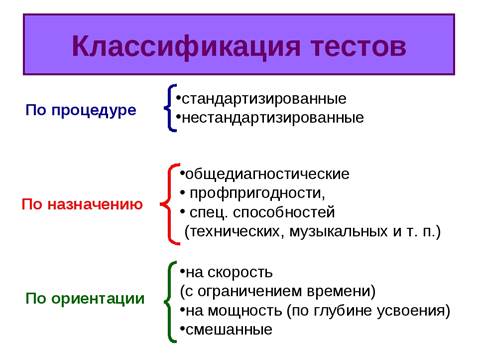

Тесты можно классифицировать по:

формам психологического тестирования (индивидуальные, групповые, устные, письменные, бланковые, предметные, аппаратурные, компьютерные, вербальные, невербальные), по содержанию (тесты интеллекта, способностей, личности, тесты достижений).

По характеру материала:

- бланковые– представлены в виде отдельных бланков, в которых содержится инструкция по применению, сами задания и графы для ответов

- компьютерные – автоматизированный вид тестирования в форме диалога испытуемого и ЭВМ.

По характеру действий испытуемых:

- предметные (задания представлены в виде реальных предметов: карточек, технических устройств), вербальные, невербальные

По содержанию тесты:

- тесты интеллекта – это тесты общих способностей, предназначенные для измерения уровня интеллектуального развития. По форме тесты интеллекта могут быть: групповыми, индивидуальными, устными, письменными, бланковыми, предметными, компьютерными.

- тесты способностей– это тип методик, предназначенных для оценки возможностей индивида в овладении знаниями, навыками, умениями в различных областях.

- тесты личности – группа методик, направленных на измерение неинтеллектуальных проявлений личности и используются для диагностики эмоц., мотивационных свойств личности.

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|