- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

Материалы урока

Основы православной культуры 7 класс

Урок № 13

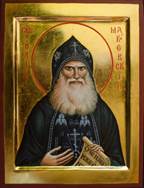

Тема: Святые подвижники донецкой земли. Святитель Игнатий Мариупольский, преподобный Иоанн Затворник Святогорский, преподобные отцы Святогорские, преподобный Илия Макеевский. Революция и религиозная ситуация на Донбассе в советский период истории. Влияние революции и гражданской войны в России на жизнь промышленного Донбасса. Советская власть и гонения на Православную Церковь в нашем крае. Уничтожение храмов. Разрушение Свято-Преображенского собора города Сталино.

Цель урока: помочь учащимся осмыслить монашество как добровольный выбор человеком пути служения Богу; познакомить с подвижниками донецкой земли; познакомить учащихся с положением русской православной церкви в годы Революции и советский период.

Задачи урока:

Образовательная: познакомить с историей монашества и русских монастырей; дать правильное представление о монашеской жизни.

Воспитательная: показать роль монашества в истории; создать основы для воспитания уважительного отношения к духовным памятникам; способствовать воспитанию патриотизма, чувства любви к прошлому своего народа, малой родины

Развивающая: развить качества духовно-нравственной личности;

Материалы урока

Изучение нового материала.

Изучение нового материала.

1.Преподобный Иоанн Затворник Святогорский в миру Иван Крюков, родился в Курске в семье мещан в 1795 году. С детства горел любовью к монашеству и подвижничеству. В возрасте девяти лет Иван был отдан на обучение мастеру по изготовлению изразцов, долгое время переносил чудовищную жестокость своего хозяина. Через некоторое время после завершения ученичества он женился по принуждению своей матери, открыл собственную мастерскую по изготовлению изразцовых печей, а чуть позже – два постоялых двора и трактир. После смерти жены, в 38-летнем возрасте, поступил в Глинскую пустынь Курской епархии, под руководство старца-игумена Филарета.

Полтора года являлся послушником, после чего получил право носить рясу. С самого поступления в монастырь Иван Крюков отличался простотой и искренностью, усердием и неутомимостью в молитве, которую сопровождал многими земными поклонами. Уже в послушнический период Иоанн прославился способностью исцелять больных. В монастыре он овладел грамотой. Через 7 лет он был пострижен в мантию с именем Иоанникия и назначен экономом обители. Проведя 11 лет в этой обители и преуспев в ней духовно, вместе с частью Глинской братии во главе с казначеем иеромонахом Арсением, он получил приглашение от настоятеля древней Успенской Святогорской пустыни Харьковской епархии.

В Святогорской обители он был оставлен в должности эконома и много потрудился для благоустройства Святогорья. Вот что о его деятельности пишет Василий Немирович-Данченко:

"Иоанн и тут обнаружил присущие ему характер и решительность. Не предупредив, он распорядился "отсечь" часть горы под гостиницу. Против него поднялось все, но он поборол препятствия, и гора была "отсечена". Иоанн вел войну с управителем Потемкиных, вступался за ограбленное ими крестьянство, и хотя на сем пути был смиряем настоятелем, но как упорное козлище, исполнив наложенное на него послушание, вновь вступал в бой с господскими холопами и отсекал горы. Потом уж его и смирять перестали – махнули рукой. В конце концов, впрочем, оказалось, что Иоанн был прав, за что на него наложили мантию. Вообще, в эту пору своей деятельности, малограмотный, энергический, не знающий устали, упрямый и изобретательный, Иоанн совершенно подходит к типу северного монаха-соловчанина. Затем Иоанн, а в мантии Иоанникий, является опять гостинником, опять "отсекает" горы, роется в земле, как крот, отыскивает и находит старые подземные храмы, собственноручно выбивает для них из цельных диких камней престолы".

Чуть позже Иоанникия рукоположили в иеромонахи и определили духовником к богомольцам. В этой должности он принимает активное участие в восстановлении подземных ходов. Работая в пещерах по их расчистке, он полюбил одну из меловых келий, в которой затворился в 1850 году, а через два года принял схиму. Об уходе святого Иоанна в затвор Немирович-Данченко пишет следующее:

"Убедившись, что Иоанникий не превозносится а жаждет подвига, Арсений приказал ему затвориться в простой жилой келье и запереть ставни. Трудно было одолеть Иоанникию в первое время ужас одиночества, особенно по ночам. Но он привык и затем перебрался в меловую скалу. Настоятель все еще отговаривал его. Стояли холода, печи там не было, и устраивать ее не дозволялось, но монах не внял. Наконец, ему разрешили затвориться совсем. Ввели в меловую пещеру – и заперли на замок. В дверях было проделано малое оконце для передачи пищи и пития.

Холод стоял там, как в леднике.... Так прошел целый год безвыходного пребывания в затворе, самый трудный год, потому что тело заточника еще только привыкало к сырости и холоду... Пробовали его испытывать – выводили на свет, приказывали остаться, но Иоанникий неизменно уходил назад. Так прошло еще шесть месяцев, по истечении которых его постригли в схиму и опять назвали Иоанном, разрешили приобщаться два раза в месяц, а в посты еженедельно".

А. Ф. Ковалевский, очевидец подвигов затворника, оставил описание быта его скромной келии:

"Представьте себе, читатель, тесную и низкую келию, своды которой не выше роста человеческого, иссеченную в мелу, свет в которую проникает через узкую скважину, пробуравленную наружу скалы на довольно большом расстоянии. Атмосфера келии резко холодная и сырая, напоминает собою ледник: она как бы колет вас и возбуждает в теле озноб лихорадочный. Все убранство келии составляет деревянный открытый гроб с большим надмогильным деревянным крестом у изголовья, на котором написан распятый Господь; в гробе немного соломы и возглавие, и в таком виде служил он ложем успокоения затворнику, претружденному подвигом бдения молитвенного. Вот все успокоение, которое дозволял себе подвижник: затем небольшой аналой у святых икон, деревянный обрубок, служивший вместо стула, кувшин для воды, горнец для пищи, нагольный тулуп, ветхая мантия с епитрахилью и неугасаемая лампада – удовлетворяли все жизненные потребности затворника, да еще неизменные его тяжелые железные вериги и жесткая власяница, которые носил он на своем теле и которые сами составляли немалое испытание своей тяжестью и остротой. Правило молитвенное по заповеди отца Арсения совершал он следующее: в сутки полагал 700 поклонов земных, 100 поясных, произносил молитв Иисусовых 5000, Богородичных 1000, читал акафисты Сладчайшему Иисусу, Богоматери и Страстям Христовым, помянник... приобщался Святых Христовых Тайн... в соседней пещерной церкви Иоанна Предтечи, где служилась еженедельно литургия по вторникам...

Сырость была такая, что одежда недолго служила, видимо истлевала и распадалась. Мириады насекомых кишели в келье, в гробу и одеждах подвижника, уязвляли до крови его тело и нарушали его покой, если только можно назвать покоем ложе в гробу при такой обстановке. Но крепость духа подвижника Божия была поистине изумительна: все терпел он мужественно ради Господа и спасения своей души; страдания Господа всегда представлял он взором души своей и, противопоставляя им свой подвиг, считал его ничтожным от искреннего сердца".

В таких трудах прожил подвижник в затворе 17 лет, причем первые 5 лет – без печного отопления. Раз в месяц святой покидал затвор, чтобы причаститься Святых Тайн в монастырской церкви. Братия монастыря обвиняла подвижника в гордости и глумилась над ним, но Иоанн приобрёл много почитателей среди мирян.

С середины 1850-х годов Иоанн причащался раз в неделю, после службы благословлял толпящийся в церкви народ, ради бесед с посетителями открывал двери своей кельи.

За подвижническую, самоотверженную любовь к Богу и ближним Господь при земной еще его жизни сподобил его благодатных даров непрестанной молитвы, дара рассуждения, прозорливости, даром целительства и чудотворений. От постоянного пребывания в темноте подвижник ослеп, и в последние годы жизни мог творить лишь непрестанную Иисусову молитву.

За неделю до кончины, сохраняя послушание воле настоятеля, тяжело больной старец был перевезен на больничный монастырский хутор Ахтырской Божией Матери, где 11 августа 1867 года мирно скончался. Преподобный Иоанн был похоронен у алтаря больничной церкви.

Широкое народное почитание Иоанна началось со дня его смерти. У мощей святого произошло множество чудесных исцелений, запись которых велась в монастыре. После большевистского переворота 1917 года, несмотря на препятствия, чинимые властями, паломничества к могиле Иоанна продолжались.

24 августа 1995 года, в день кончины, в год 200-летия со дня рождения, состоялось прославление подвижника Иоанна, затворника Святогорского, для местного почитания в лике преподобных Украинской Православной Церковью. С установлением в 2003 году Собора Курских святых преподобный Иоанн был включен и в него.

Всечестная глава его благоговейно хранится в Свято-Успенском соборе Святогорской Лавры, где еженедельно по четвергам перед Литургией служится молебен у раки святого, от которого подаются исцеления и помощь всем с верою притекающим. Ежегодно в день памяти преподобного – 24 августа совершается крестный ход вокруг обители с его мощами, на который собирается до десяти тысяч паломников.

30 ноября 2017 года Архиерейский Собор Русской Православной Церкви принял решение об общецерковном прославлении преподобного Иоанна Святогорского с установлением даты памяти 24 августа.

Преподобный Илия, схимонах Макеевский (в миру Илья Яковлевич Ганжа), родился в 1837 году в пос. Макеевка (ныне город Макеевка Донецкой обл.)

Преподобный Илия, схимонах Макеевский (в миру Илья Яковлевич Ганжа), родился в 1837 году в пос. Макеевка (ныне город Макеевка Донецкой обл.)

В пятнадцатилетнем возрасте он покинул отчий дом, как он сам однажды сказал: "Пошел искать святые места - теперь вернулся сюда умирать".

О своей подвижнической жизни он никогда не рассказывал. Лишь однажды поведал, что была у него келия в очень труднодоступном месте и еду туда на верёвке нужно было подавать.

Долгие годы схимонах Илия подвизался в Ильинском скиту Святой горы Афон, откуда предположительно в начале ХХ века перебрался в Киево-Печерскую Лавру.

Появился схимонах Илия в родной Макеевке в 1927 году, старец почти до конца жизни не имел собственного жилья, из имущества имел только иконы и книги Священного Писания. Его приютом становилась то одна, то другая семья верующих макеевчан. Вызвано это было тем, что к нему многие приходили за советом, наставлениями, что вызывало раздражение богоборческой власти.

Старец был делателем молитвы и главным в жизни считал молитву. Кроме того, неукоснительно ходил в храм. "В воскресенье и праздники дома не сиди, в храм иди - и всё будет у тебя хорошо!" - наставлял он.

В народе он почитался сильным молитвенником, обладающим даром прозорливости, в котором убеждались многие, кто приходил к нему с вопросами и бедами. Иногда к старцу тайно приходили для беседы и за советом высокопоставленные лица, которые дивились его мудрости и рассудительности.

Многих он привёл к вере, обучил молитве, утешил, ободрил, наставил.

Так, однажды к старцу шли две молодые женщины. Одна из них постоянно говорила по дороге: "К какому человеку Божию идём! А я - такая грешная, просто грязная свинья!" Другая же просто молчала. Когда они пришли к старцу, первую он поставил стоять у порога, а вторую пригласил сесть у кровати, где лежал. Кроткая женщина обратилась с вопросом: "Отец Илия, а почему вы её не приглашаете?" Старец ответил: "Люди приходят ко мне, много людей, но свиней ещё никогда не было! Этого мне ещё не хватало, чтобы ко мне свиньи приходили!" От обиды женщина накричала на старца за то, что он назвал её свиньёй, совершенно забыв, как совсем недавно по причине ложного смирения сама же так себя называла. Таким образом преподобный вскрыл тайную гордыню, живущую в душе посетительницы.

Во время войны в начале каждого года схимонах Илия говорил духовным чадам, на какие фрукты и овощи в этом году будет урожай, благословлял одну семью сажать картошку, другую - лук, третью - фасоль, чеснок и т.д. А когда осенью действительно люди собирали обильный урожай, старец велел им меняться овощами, которых были излишки. Таким образом семьи, которые жили под покровительством его молитв и боялись нарушить его благословение, жили как родные и никогда не голодали.

Схимонах Илия всегда призывал родителей заботиться о духовном образовании своих детей, учить и вере, и страху Божьему, а также всегда самим просить о них в молитвах. "Детей своих надо у Бога вымаливать!" - говорил он. "Если ты, мать, не потрудишься Господу ради своих детей, дети твои плохими будут, будешь о них горько плакать!"

В конце Великого поста, в Страстной Понедельник схимонах Илия сказал: "Ну вот, дорогие мои, скоро уже и Пасха. Только, рабы Божии, разговляться уже будете без старичка

- меня уже не будет..."

В Страстную Среду 17 апреля 1946 года, в возрасте 109 лет схимонах Илия мирно преставился о Господе. Хоронили схимонаха Илию в Великую Пятницу 19 апреля 1946 года. Проститься со старцем пришло множество людей. Погребён схимонах Илия неподалёку от Старо-Рабочего городка в Макеевке. До сих пор к его могиле идут люди. Многие священники с прихожанами приезжают сюда, чтобы отслужить панихиду. А второго августа, в день ангела схимонаха Илии, здесь особенно многолюдно.

По благословению приснопамятного схиархимандрита Зосимы (Сокура), который глубоко почитал макеевского старца, были собраны свидетельства очевидцев и материалы о его жизни и чудесах, которые впоследствии вошли в книгу о нём "Немощная мира избра Бог, да посрамит крепкая".

2. История Русской православной церкви советского периода была, прежде всего, историей неслыханного ранее в России гонения на веру. Известно, что сталинские репрессии 1930-х гг. унесли жизни сотен тысяч православных священнослужителей и мирян. К концу 1930-х годов правительству почти удалось создать государство без религии.

Во время Великой Отечественной войны политика государства в отношении Русской православной церкви изменилась к лучшему. Это объясняется тем, что в тяжелые военные годы священнослужители поддерживали верующих, надавлю материальную помощь сиротам и семьям погибших, организовывали пожертвования в фонд Красной армии.

Почему государство изменило свое отношение к церкви в годы Великой Отечественной войны. Великая Отечественная война поставила Советский Союз в тяжелое положение. В таких условиях очень важно было добиться поддержки всего народа. При этом правительство понимало, для того чтобы привлечь народ необходимо было изменить и отношение к церкви т.к. верующих составляло 70 % населения. Вера, религия жила в сознании людей и никакое насилие, издевательство над верующими не в силах были ее искоренить.

После освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков начался период легализации церковных общин, которые возобновили свою деятельность во время оккупации. Советом по делам Русской православной церкви при совнаркоме СССР в Сталинской области была проведена регистрация действующих церквей и духовенства.

Все действующие церкви принадлежали к патриаршей ориентации, то есть подчинялись Московской Патриархии.

Советская власть за период своего существования нанесла громадный ущерб православию и православной культуре. Были уничтожены тысячи храмов, огромное количество произведений религиозного искусства, ценнейших книг, культовых предметов.

- Скажите, какую роль, по - вашему, играет православие на современном этапе развития общества?

3. Итог урока

- Что нового узнали о жизни подвижников донецкой земли?

- Каково же было положение православной церкви в годы Революции и Советской власти? Ответы учащихся.

В любую горькую годину испытаний церковь стояла на защите человека. Нельзя разрушать то, чем был создан духовный мир человека, что объединяло людей. Все это в наших генах заложено веками, нужно только пробудить и подтолкнуть. И на помощь к нам приходит Его Величие — Храм.

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|